- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識

なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」

小説(原作)と映画は別物。

それはそれでいいのだが、

そのギャップが大きければ大きいほど。

ツッコミがいがあって面白い。

「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は

その最たる例と言えるかもしれない。

川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、

映画にするなら、

全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。

それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、

その見せ場もいろいろ作る必要がある。

というわけで、この作品の場合は、

そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、

社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、

謎めいた演出が随所に散見される。

日本人の差別問題が裏テーマ

社会問題とは差別問題だ。

1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は

ちょっと遅れて日本にも及んだ。

70年代前半は、学生運動の挫折があり、

昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、

ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。

当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、

当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、

日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。

川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、

大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、

そうした日本人の差別意識が、

いかんともしがたい悪しき現実として、

随所にちりばめられている。

映画はそれらの材料をかき集め、

大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。

「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文

三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、

彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。

旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、

下賤な職業の人間として蔑視されている。

物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った

休憩所(だんご屋)の婆さんは、

旅芸人たちと親しげに話していたが、

学生に対しては

「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、

親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。

実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では

「あの人たちは今日の宿も決まっていない

(放浪者みたいなものだ)」と言っている。

映画ではこの婆さんの差別意識を、

いっそうあからさまに表現しているのだ。

セクシー少女・百恵の魅力の開花

なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、

「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と

一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。

彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。

これらは原作にはなく、この映画における演出である。

山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、

彼女の人気に火が付いたきっかけは、

シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、

当時ローティーンながら、

セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が

大ヒットしたからだ。

男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。

他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、

子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、

多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、

アイドル百恵の誕生につながった。

この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を

踏まえたものであり、

観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、

山口百恵の独特の、青い性的魅力を

うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。

ラスト1分 衝撃の不協和音

そして見せ場は最後の最後にやってくる。

学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。

見送りに来たのは、

かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、

船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、

大喜ぶで叫び、手を振り返す。

離れ離れになってはじめて

「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。

その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、

きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、

というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。

叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が

唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。

え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。

かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。

ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。

しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。

ひきつりながらも笑顔を保ち、

懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。

最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、

ストップモーションになってエンドマークが出るのである。

なんとも奇妙で、

まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。

なぜラストショットが、

若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、

汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?

夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。

ととでもメッセージしたいのか?

せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、

このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、

怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、

50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。

あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を

ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。

船が出る前、学生は地元の土方風の男に、

3人の幼子を連れた婆さんを

上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。

現代ならとんでもない無茶ぶりだが、

大正時代、エリートたるもの、

こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、

みたいな空気があったようで、

彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。

そして踊子との別れを終えた後、

伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、

東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて

彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。

当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、

庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、

立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、

そんな前向きな感想を持っただろう。

ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、

少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、

古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。

本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、

まだ読んだことがない人はぜひ。

そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、

豊かになった昭和日本で、

この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、

令和の世からタイムトラベルして、

若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。

映画「伊豆の踊子(1974・山口百恵版)」の魅力

●50年目の百恵踊子

伊豆・河津町で「伊豆の踊子体験」をした

(駅の川端康成文庫と銅像を見ただけだが)ので、

ちゃんと小説を読んで、映画を観ようと思った。

アマプラで1974(昭和49)年公開の

山口百恵・三浦友和主演版が見放題になっていたので鑑賞。

僕が中学生の時に公開された映画で、

当時大きな話題になっていた。

しかし当時、中二病にかかっていた僕は

「そんなアイドル映画なんか観てられるかよ」

と言って無視していた。

しかし、その割に天地真理の「虹をわたって」

なんて映画は観に行った覚えがある。

山口百恵のファンだった試しはない。

「昭和の菩薩」とか「時代と寝た女」とまで言われた山口百恵は、

少し年上の男やおじさん世代には男には大人気だったが、

僕たち同年代の男子にはイマイチだったように思う。

中高生がアイドルに求める

可愛らしさ・少女っぽさに欠けていたのが

大きな要因だったのではないだろうか。

同世代なら「ああいう女性に憧れる」ということで、

むしろ女子の方に人気があった。

しかし今、この齢になって観ると、

唯一無二の百恵の魅力が伝わってくる。

この映画は女優として初出演作でもあるので、

演技力としては大したことないが、少女っぽさと大人っぽさ、

明るさと陰とのバランスが素晴らしく、

この踊子・かおるの人間像に不思議な立体感を与えている。

●「え、はだか?」ではありませんでした

物語中、温泉に入っていたかおるが

学生(三浦友和)と兄(中山仁)に向かって

裸で手を振るシーンがあるが、

そこもちゃんと描いていて、ちょっとびっくり。

最初ロングショットだが、観客へのサービスのつもりか、

いきなりグイっとカメラが寄る。

そして「え!?」と思う間もなく、

1秒かそこらでまた引きに戻るという謎の演出。

「まさか」と思って一時停止し、2度見、3度見してしまったが、

やっぱ肌色のパットみたいなものを着けていた。

そりゃ当然だよね。

●「旅情」「異文化体験」を描いた原作

そんなわけで原作と並行して観たので、

小説との違いに目が行った。

俗に大正期の青春恋愛小説っぽく語られることが多い

「伊豆の踊子」だが、原作はもともと川端自身の伊豆旅行記を

リライトしたものだけあって、あくまで「旅情」を描いたもの。

もちろん、主人公の学生が旅先で出会った

芸人一座との交流、そして踊子・かおるへの淡い思慕が

メインのエピソードになっているが、それだけの話ではない。

少女を描くことに固執し、

ロリコンじいさんと揶揄されることも多い川端先生だが、

この作品ではそこまで踊子に対して執着心たいなものはなく、

恋愛的感情の表現はごく薄味だ。

そうした初々しさ・青春っぽさ・ロマンチックさこそ

「伊豆の踊子」が、

老若男女問わず親しまれるようになったゆえんだろう。

人物描写や風景描写などがイマイチで、

文学作品として未熟な部分も、

却って一般の人たちにとっては受け入れやすく、

つまりあまり深く考えずに「お話」として楽しめる。

そうしたところが何度も映画化された要因なのだろう。

今では伊豆や信州などは、東京から日帰りコースで、

旅行といっても、ほとんど日常と地続きだが、

この物語の舞台である100年前は、

東京から伊豆や信州というと、ほぼ1日がかり。

作家が日常と離れた時間・空気の中で作品を書くには

うってつけの場所だったのだと思われる。

そうしたなかで旧制一高の学生(現代のエリート東大生)が出会う

旅芸人一座・踊子は、異界・異文化の人たちだ。

「伊豆の踊子」は、まだ貧しい人たち・下層の人たちが

圧倒的多数を占めていた、大正日本における

エリートボンボンの異文化体験の記録とも読めるのだ。

●河原乞食という現実

先日も書いたが、この物語に登場する旅芸人は被差別民である。

明治維新以降の近代日本では、

こうした旧時代的差別はご法度とされていたが、

それはあくまで建前上、表面上のもので、

庶民がしっかり理解していたとは言い難い。

人々の心情に根付いた差別意識は、

まだ江戸時代のままだったのだ。

芸能人はどんな大スターだろうが、

すべからく「河原乞食」である。

原作の中で「物乞い旅芸人 村に入るべからず」(岩波文庫P95)

という立札が出てくる。

この立札が、彼らの旅路の途中の村々の入り口に立ち、

旅芸人の一行は遠回りせざるを得なくなる。

川端はこの作品を単に旅情を綴っただけのものにしないよう、

ストーリー面でしっかりスパイスを効かせている。

踊子への恋愛感情が甘いスパイスなら、

こうしたあからさまな差別の証は、かなり辛口のスパイスだ。

とはいえ、川端は差別を告発しようと、

この作品を書いたわけではない。

あくまで旅で出会った現実の一つとして、

さらっと流している感じである。

クリエイティビティを刺激した山口百恵

この立札は原作では後半、終わりに近いところで

「おまけ」みたいに出てくるのだが、1974年版の映画では、

この辛口スパイスをめっちゃきかせてアレンジしており、

立札も物語が始まって間もないところで現れ、

かなり強い印象を残す。

まるでこれが裏テーマですよ、と観客に示唆しているようだ。

かなり意図的なものと思われるが、

その背景として、おそらく当時、

社会改革の余波で部落問題などに焦点が

当たっていたことがあるのだろう。

また、ヌーベルバーグやアメリカンニューシネマの影響で、

日本の映画人も多かれ少なかれ、

社会派・アート派でありたいと意識していたはずだ。

それで監督や製作陣が、

単なる娯楽・アイドル映画で終わらせたくない、

と考えたのかもしれない。

山口百恵という稀有な素材は、

そうしたスタッフの創作欲をかき立てた。

吉永小百合や田中絹代が主演の作品がどうだったは知らないが、

百恵の持つ「薄倖の少女」の雰囲気は、

昭和の高度経済成長期以降の

「伊豆の踊子」のイメージを大きく変え、

現代にまで残る傑作にしたのだ。

映画の話、さらに次回に続く。

岸辺露伴×水の都ヴェネチア

「イタリアに行きたい」と、カミさんが言うので、

「んなら行くか」と、新宿の映画館に出かけた。

「岸辺露伴は動かない 懺悔室」。

人気ドラマ・岸辺露伴シリーズの映画版で、

オールヴェネチアロケ。

映画館のスクリーンで見るヴェネチアの風景は圧巻だ。

テレビでやっていたドラマは一度も見たことがなかったので、

ははぁ、こういうファンタジックな話か、と感心。

主人公は漫画家で、人の人生ストーリーが読め、

そこに書き込み・改ざんを加えられるという特殊能力の持ち主。

それによって事件を解決していくストーリーだ。

原作のマンガも全く知らないが、

高橋一生は超ハマり役だと思った。

舞台となるヴェネチアは、言わずと知れた世界遺産。

ルキノ・ヴィスコンティの「ベニスに死す」をはじめ、

幾多の映画・文学・芸術に描かれてきた。

年中、観光客が押し寄せていると思うが、

いったいどうやって撮影したのだろうと思うぐらい、

人気が少なく、その分、どこもため息が出るほど美しく、

歴史が醸し出す豊潤な空気に包まれている。

僕は40年弱前、ヨーロッパを放浪していて、

ヴェネチアにも訪れたが、

見た目はその頃とほとんど変わっていない気がする。

それは当たり前で、

この街は「変ってはいけない」ことを義務付けられている。

世界遺産になった宿命みたいなものである。

車はもちろん、自転車も街の中に入れない。

観光客がわんさか来るのだから、

スタバやマックなどの店もありそうだが、

少なくともその看板などが景観に入り込んではいけない。

そうした規制も多いはずだ。

オーバーツーリズムを避けるため、

街に入るための入場料徴収も検討されているという。

世界中の観光客が称賛する「水の都」だが、

僕には無性に物憂げで哀しみを帯びた場所に思える。

一見、ラテン気質で、明るいイメージのイタリアだが、

僕の体感では、どこの街もその明るさの裏に

奇妙な暗さ・屈折・残酷・哀愁があって、

どう対処していいのか、戸惑うことが多かった。

ヴェネチアはその最たる街だ。

さらに、そもそもヴェネチアは、ローマやミラノのような

スケールの都市ではなく、

せいぜい東京23区の1区くらいの規模の街。

そこに独自の文化が集約されている。

観光も急げば半日、1日あれば十分見て回れるので、

実際の観光収入はそんなにないのではないか。

ヴェネチアを舞台とした映画で、

ジョニー・ディップ主演の「ツーリスト」(2010年)

という作品があった。

そのなかで水路から直接入れる高級なホテルが出てくるが、

たぶん、ヴェネチアで宿泊できるのは、

ああしたセレブ御用達の超高級なところばかりで、

普通の観光客は半日、1日わさわさと歩いたり、

ゴンドラやボートに乗ったり、

写真を撮ったら、夜は郊外の安いホテルに行くのだろう。

僕もヴェネチアで泊まった覚えはないので、

多分そうしたのだと思う。

それとも今は、古いお屋敷を民泊にしているところなどが

あるのだろうか?

観光地の常で、遺産的な街並みばかりが目に入って、

この街の住人たちがどうやって暮らしているか、

庶民の生活・普通に働く労働者たちが見えてこないので、

ひどく気にかかる。

この岸辺露伴の映画も、

けっして明るく陽気なイタリアンのトーンではなく、

人生の運命や呪いを描いた、憂鬱で哀しく残酷なものだ。

それが美しい水の都の風景と奇妙にマッチしていているのが、

とても心に残った。

地球温暖化で水没の危険がささやかれるヴェネチア。

この風景はいったいいつまで見られるのだろう?

映画「エイリアン」とアンドロイドたち

ここのところ、急にまたSF映画が見たくなって、

ほとんど連日何かしら見ている。

今週はエイリアンシリーズを鑑賞。

シガニー・ウィーバーが主役のリプリー中尉を演じた1~4は、

SFホラーとして、単純に恐怖し、楽しめる部分と、

それだけで終わらない哲学的考察がミクスチャーされていて、

今、通して見ると当時とは違った印象・味わいがある。

●20世紀末20年の科学の進歩の集大成

この1~4は、1970年代の終わりから90年後半まで、

約20年の間に作られており、

この間の現実の人間社会の変化--

女性の権利の拡大と深化、ロボット・AI技術の発展、

クローン技術など、生命工学の進化などを積極的に取り入れ、

それらのエッセンスが絶妙な塩梅で織り込まれている。

また、初代監督リドリー・スコットの功績を引き継ぎ、

2でジェームズ・キャメロン、

3でデビッド・フィンチャー、

4でジャン・ポール・ジュネという

強烈な個性を持つ巨匠たちが、

それぞれ独自の美学と演出術を持って、

1本1本色合いの違う、独立した作品でありながら、

しっかりつながった物語を構成していることが、

このシリーズの成功要因になった。

●各物語のキーパーソンとなるアンドロイド

第1作における、ハンス・リューディ・ギーガーのデザインによる

最凶の宇宙生物エイリアンの登場は、

斬新でオリジナリティ豊か、

そして、怖さ・気持ち悪さの点で、衝撃度満点だった。

しかし、回数を重ね、見慣れてくると、

やはりその怖さ・気持ち悪さのインパクトは薄れてくる。

エイリアンシリーズの名作たる所以は、そこを補うために、

どんどんストーリーを拡大・深化させていったところにある。

そのキーとなるのが、ロボット(アンドロイド)の存在だ。

どの作品にも必ず人間そっくり(実際に俳優が演じている)の

アンドロイドが登場し、

その策略と行動が大きくドラマを動かしていく。

第1作のオリジナル脚本で、

どこまで設定が作られていたのか定かでないが、

宇宙開発事業を行う民間企業のシステムの一つとして、

彼らの頭脳(AI)は重要な役割を担い、

表向きの事業とは異なる、

隠された裏ミッションの担い手として暗躍するのである。

そして、これらのアンドロイドが、エイリアンに匹敵するほど、

怖くてグロテスクで気持ち悪い。

第1作の「アッシュ」も、第2・3作の「ビショップ」も

最後に人間やエイリアンに破壊されるのだが、

引き裂かれた体の内部は人間の内臓っぽかったり、

体液みたいなものが出てきたり、

半壊してボロボロの姿になっても機能できたりするシーンは、

なまじ人間そっくりなので、思わず目を背けたくなるぐらいだ。

第4作の「コール」は、

当時の人気若手女優ウィノナ・ライダー演じる女性型だったので、

さすがに他の二人みたいな凄惨な目に合わせるのは

スタッフも気がとがめたのか、

銃で撃たれるだけで済み、ラストまで原形をとどめて生き残る。

●仕事優先の機械人からヒューマンタッチな仲間への変遷

注目したいのは、シリーズにおける

これら「エイリアン・ロボット」の変遷だ。

第1作の「アッシュ」は宇宙船の科学担当者として、

割と単純に人間と敵対する(サンプル採取のため、

エイリアンの元を船内に招き入れる)、

割と単純な、お仕事最優先の機械的なロボットだ。

第2作の「ビショップ」はこれよりちょっと複雑化し、

最終的にリプリーたちをエイリアンから救う

「人間の味方」になる。

そして第3作では彼と同じ俳優が演じる、

「人間のビショップ」が、

企業のアンドロイド開発者=リプリーの敵対者として現れる。

同じ顔かたちでありながら、

ロボットよりも人間のほうが冷徹なのである。

第4作の「コール」は、前2体とは対照的に、

人間的な感情を持ち、

(エイリアンを宿した)リプリーを殺す使命を持って現れるが、

人間的な感情を持つ、いわゆる不良品のロボットで、

最後にリプリーと仲間になる。

日本では「アトム」や「エイトマン」のような

漫画で描かれたように、いくら強くて優秀でも、

自分が人間でないことに悩み苦しむロボット、

あるいは、「ドラえもん」のように、

もともと人間の仲間・友だちみたいなロボットが主流だが、

欧米では、70~90年代の20年あまりで

従来のロボット観がかなり変わってきたようである。

それは「ターミネーターシリーズ」や「ロボコップシリーズ」、

「ブレードランナー」「AI」など、

この頃、立て続けに作られた、

他のロボット映画の影響も大きいだろう。

●人間観・ジェンダー観の変化がロボットを魅力的にした

しかし、それよりも大きいのは人間観の変化、

特にジェンダー観の変化かもしれない。

昔、何かの本で「男がロボット好きなのは、

子供を産まない(産めない)からだ」

というフレーズを目にしたことがある。

つまり、子供を産める女性に対抗して、

命の創造に関わりたいという潜在的欲求が男の中にあり、

ロボットへの興味・研究に向かわせる、というのだ。

こうした出産機能を基点に考えるジェンダー観は面白い。

ハリウッド映画には、おそらく1970年代初め頃まで、

「女・子供を映画のなかで殺さない」という不文律があった。

アメリカ社会(及び、日本も含む、西洋型社会全般)には

女性や子供は「善なるもの」「聖なるもの」の象徴であり、

侵してはならないもの、男が命を賭けて守るべきもの

と考えられていたのだ。

もちろん、病気や事故、あるいは戦争に巻き込まれて

恋人や家族が死ぬなどのエピソードはあるが、

それらは情報として処理されるか、あくまで美しく描かれ、

けっして血まみれになるようなシーンはなかった。

そして女性や子供の死は、

男が奮い立って行動するためのモチベーションになっていた。

それらは言い換えれば、女性や子供を弱き者、

男の支配下に置かれる者、でなければ、

女神や女王のように崇め奉る者といった意味があった。

それが60年代の変革を経て、劇的に価値観が変わり、

女性も男性と対等の自立した人間として

描かれるようになっていく。

1979年に初登場した、シガニー・ウィーバー演じるリプリーは、

女神でも聖女でもなく、リアルな自立した人間として活躍する、

新しいタイプの女性ヒーローだったと思う。

彼女は自分のゆるぎない価値観と使命を持ち、

エイリアンと闘うヒーローとして描かれるが、

それゆえ、かつての映画の女性像からは想像もつかない、

相当ひどい目に遭わされる。

死んで生き返り、エイリアンとの「あいのこ」になり、

おぞましい姿をさらすことにもなる。

そうした惨劇のなかから

女性主人公ならではのテーマ「命の創造」をビビッドに提示する。

さすがにウィーバーの出演は4で終わるが、

最後の作品では、フランス人監督ジャン・ポール・ジュネが

グロテスク極まりない、リプリー最後の戦いを描きつつ、

「アメリ」「ロストチルドレン」のような寓話的な余韻を残し、

いったん、エイリアンシリーズの幕を下ろす。

そして、ジュネの残した余韻を受けて、

初代監督リドリー・スコットが再登板し、

「プロメテウス」「エイリアン・コヴェナント」

といった前日譚--21世紀の「エイリアン」を製作する。

エイリアンとジェンダー観の変化については、

また別の機会に詳しく書いてみたい。

●未来の記憶から生まれるコンテンツ

現実の科学技術の進歩を踏まえて作られた

20世紀末のSF映画だが、

昨今の技術の進捗状況は、これらエイリアン映画などの世界を、

そう遠くない未来に実現させてしまいそうな勢いがある。

もしかすると人類は未来の記憶を持っていて、

そのヴィジョンに向かって突き進んでいるのかもしれない。

SF映画はそれらの記憶を表現するコンテンツの一つなのだ。

おりべまこと電子書籍最新刊

エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでに

センチメンタルな

サイボーグである

近日発売!

AmazonKindleにて

スタジオツアーと映画シリーズ一気見「ハリーポッター」

一昨年、としまえんの跡地にオープンした

「ハリーポッター スタジオツアー」に行ってきた。

正式名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。

約3万平方メートルの敷地内を歩いて回る

ウォークスルー型のエンターテインメント施設だ。

●見どころ満載6時間ツアー

映画ハリー・ポッターシリーズや、

ファンタスティック・ビーストシリーズ制作の

舞台裏を体験できる。

映画に出てくるセット・小道具・クリーチャー・衣装や、

実際に撮影で使われた小道具などが展示され、

視覚効果を使った体験型展示もある。

初めてなのでフルパッケージのチケットを買い、

音声ガイドもつけて回ったので、ぜんぶ回るのに6時間かかった。

かなり見どころが多く、特に熱心なハリポタファンでもない僕でも

満足のいくツアー。

6時間は長すぎるかもしれないが、普通に3~4時間は楽しめる。

施設内にレストランやカフェもあるので、途中休憩もオーケー。

映画ハリー・ポッターシリーズは、

ほぼ2000年代に制作されており、

CGなどは現在の映像技術の1ランク下の技術が駆使されている。

その分、アナログ的というか、

昔ながらの手作りの部分も残っていて、

セットや小道具などの作りこみがすごい。

魔法学校の教科書など、映らないページまで

しっかり書き込まれており、

映画スタッフの間で受け継がれてきた

「魂は細部に宿る」の精神が生きており、

職人的な意気込みが伝わってくる。

でも、こういう部分は果たして、

今後の映画作りにおいてはどうなのだろう?

コスト削減のためにそぎ落とされているのではないか?

「ハリーポッター」は20世紀の映画文化の集大成。

映画が娯楽の王者だった最後の時代を飾る傑作シリーズ。

そんな言い方もできるのかもしれない。

●全8作再確認、そしてリメイク版ドラマも

というわけで、このツアー後、

アマプラで「賢者の石」から「死の秘宝」まで

全8作を一気見した。

(最後の「死の秘宝」は2パートに分かれている)

主役の3人が可愛い少年少女から青年に成長していくにつれ、

映画各話のトーンが変わっていく。

第1作・2作あたりはコミカルで明るい要素が多いが、

ヴォールデモートとの対決の構図が鮮明になる

中盤から後半にかけて、

ダークでハードな物語になっていく変化が面白い。

そして、やっぱり最終作における謎解き――

ハリーの運命をめぐる、

ダンブルドアとスネイプの人生をかけたドラマに感涙。

何でもテクノロジーでできてしまう昨今の映画製作だが、

演者の子供たちが青年に成長していく過程は、

さすがに機械では実現できない。

それをやってしまった「ハリー・ポッター」は、

やはり空前絶後の作品だろう。

こんな作品は二度と作れない――

と思っていたら、

何とアメリカで連続テレビドラマとしてリメイクされる。

キャストはもちろん全とっかえ。

(映画版の誰か生徒役が先生役として出れば面白いと思うが)

映画版では割愛された詳細な部分が描かれたり、

出番がなかった原作の脇役なども登場するらしい。

製作はすでにけっこう進行していて、

今年の夏には撮影開始予定とのこと。

製作総指揮は、原作者のJ・K・ローリング。

1作につき1シーズンで、最低7シーズン。

後半は内容が膨らむので、回数はさらに増えるかも。

いずれにしても10年スパンで、

映画同様、子役たちが大人になる過程を描き出す。

この時代にすごい構想だ。

「ハリー・ポッター」で一時代を築いたローリングももう還暦。

このドラマ化で、みずからの終活をしたいのかもしれない。

どうしても映画版と比較してしまうだろうが、

かなり楽しみにしている。

小説ももう一度、全巻ちゃんと読み直してみようと思う。

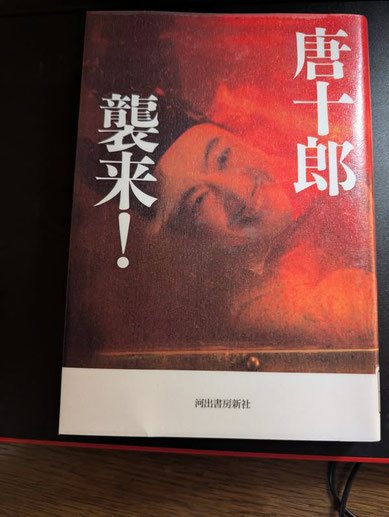

今また、唐十郎 襲来!

かつてのアングラ演劇シーンのヒーロー 唐十郎の一周忌。

昨年11月に出された追悼本

「唐十郎 襲来!」(河出書房新社)を読んだ。

現代演劇を研究し、過去、唐十郎界隈の評論も出している

評論家・編集者の樋口良澄氏がまとめたものだ。

同氏を含め、30人以上の人が、

それぞれの「唐十郎体験」を、

証言・エッセイ・読解・インタビュー・短歌・俳句など、

様々な形の文章で語っている。

中には寺山修司、蜷川幸雄のものも。

もちろん、過去の原稿を転載したものだが。

あの演劇界の巨人たちがみんなそろって、

あちらの世界に行ってしまったんだなぁと改めて実感。

蜷川幸雄のパートは、2011年の唐さんとの対談になっており、

二人の対談は、これが最初で最後だったようだ。

唐さんが「蜷川くん」と呼んでいるのが面白い。

●不破万作のインタビュー:伝説の舞台裏

特に心に残ったのは、状況劇場の初期から劇団員として

長年、活躍し、名脇役として名を馳せた不破万作のインタビュー。状況劇場が活動した1960~80年代は、

まだインターネットがなかったので、

この劇団にまつわる話題、唐十郎にまつわる逸話は、

良きにつけ、悪しきにつけ、いろいろな尾ひれがつき、

事実を大いに誇張した伝説として語られていた。

1969年、新宿西口公園で芝居を強行上演して逮捕された事件、

寺山修司の天井桟敷との乱闘事件、

そして、何度も行われた海外ゲリラ公演――

しかも当時まだ治安も環境も劣悪だった

アジアから中近東地域の旅公演などの話を本や雑誌などで読み、

当時学生だった僕たちは、唐十郎と状況劇場に対して、

途方もないスケールとエネルギーを持った、

天才、怪物演劇集団のイメージを抱いたものである。

不破万作はその舞台裏を明かし、いろいろ事件を起こしたものの、唐十郎も普通の人間だったのだなぁと、

ほほえましい思いになった。

特に妻だった李麗仙の前では小さくなっていた――

という話には笑ってしまった。

昨年も書いたが、僕も状況劇場の入団試験を受けに行って、

一度だけ、じかにこの夫婦に会ったことがある。

李麗仙は攻撃的でちょっと怖かったが、

唐さんは抱いていたイメージとのギャップもあって、

ずいぶん優しい人だなぁという印象が残っている。

そして唐さんに「きみの作文は面白かった」と言われたことが、

今の自分を支える柱の一つになっている。

●久保井研のインタビュー:

後半の創作活動を継続可能にした作劇スタイル

現在、座長代行・演出として唐組をまとめる

久保井研のインタビューもよかった。

彼と編集者・樋口との対話で、

状況劇場時代、「戦後復興した街に対する違和感」を

創作活動の根源にしていた唐十郎が、

唐組として再出発するにあたり、

「新しいメディアによる新しい現実を描き、

豊かさの中で右往左往する人間を描く」という

手法に切り替えたという話は、とても興味深い。

過去の実績・作劇法にこだわらず、自分の演劇を続けるために、

テーマとなる現場に出かけ、独自の取材をして戯曲を書くという、状況劇場の頃とは違う作劇スタイルは、

唐十郎の後半の創作活動を継続可能にした。

どんな天才でも、何十年にもわたって、クオリティが高く、

パターンに頼らない創作を続けるのは至難の業だ。

唐十郎が偉大なのは、なりふり構わず変えるべきところは変えて、好きな演劇を、けっしてブレることなく、

半世紀以上、死ぬまでやり続けたことである。

●永堀徹のエッセイ:唐十郎の原点

そして、もう一つ感動的だったのが

「唐十郎の原点」という唐十郎=大鶴義英の、

明治大学時代の一つ年上の先輩である永堀徹のエッセイだ。

1960年の安保闘争の挫折によって、活動継続の危機に瀕した、

彼らの明治大学実験劇場は、

都市の中での演劇に距離を置こうと、

茨城県の農村に地方公演に出かける。

都会と田舎との情報格差・ライフスタイルの違いが大きな時代に、若者たちが見知らぬ土地で、

どのように芝居をやり、何を得たのか?

タイトル通り、「唐十郎の原点」が、

まるで昨日のことのように鮮やかに、

朴訥な文章でつづられている。

最後のほうは読みながら涙してしまった。

本当に唐十郎はこの若き日の体験を基点に、

生涯、紅テントを持続し続け、それは今また、

後進に受け継がれた。

1960年代の日本の演劇ルネサンスが生んだ奇跡である。

あれから1年。

永遠の演劇少年・唐十郎に改めて合掌。

電子書籍

認知症のおかあさんといっしょ2

5月6日(火)15:59まで

無料キャンペーン開催中。

もくじ:

・京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族

・認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉

・認知症患者のごあいさつを受け止められますか?

(ほか 全36編採録)

虚と実が融合する映画「八犬伝」

「南総里見八犬伝」は

江戸時代の作家・滝沢馬琴が書いた長編小説。

1814年に始まって、

1842年の完結まで28年かかって世に出された、

世界に誇れる傑作エンタメファンタジーです。

運命に導かれて集まった仲間が

力を合わせて敵と戦うという勧善懲悪パターンは、

神秘的かつ痛快で、この活劇をモチーフにした

コンテンツが200年の間に続々と作られました。

今日の日本のマンガ・アニメ文化の基盤を築く

一要素になったことは、疑いようがありません。

僕の八犬伝との出会いは、

小学生の時に見たNHKの人形劇でしたが、

それ以後も「八犬伝」から

いくつもの映画やマンガが生まれるのを見てきました。

いちばん最近のものは、

昨年秋に劇場公開された映画「八犬伝」でしょう。

僕は見逃していたので、先日、アマプラの配信で視聴。

公開の時は評判はイマイチだったようですが、

とても楽しめました。

虚と実、二つの世界がパラレルで進む構成で、

虚はご存じ、八犬伝の活劇世界です。

原作に忠実なのはいいのですが、

ストーリーの上っ面をサーっと撫でているという感じで、

今一つ物足りないのですが、

それでもやっぱり面白いのは、さすが八犬伝。

名刀・村雨を持つ犬塚信乃、女装の犬坂毛野、

少年剣士の犬江親兵衛などはとてもイケメンで、

画面も派手で美しい。

それに対する実の世界では、

作者・滝沢馬琴と絵師・葛飾北斎、

二人のむさいジジイの対話で進みます。

これに「東海道四谷怪談」の戯作者・鶴屋南北が絡んだりして、

彼らの創作に対する考え方・思いが伝わってきて味わい深く、

このむさいじいさん・おっさんたちから

ああした華麗な物語や絵画が生まれたのが面白い。

まるで現代人のような、滝沢馬琴の家庭の事情

(一人息子がニート状態)も描かれていて、

これも考えさせられます。

いよいよ最終章、物語がクライマックスに差し掛かったところで

馬琴は失明。目が見えなくなり、執筆できなくなります。

「八犬伝」は未完の大作に終わるかと思われたときに、

代筆者として名乗りを上げたのが息子の嫁でした。

この嫁は無学で字もろくに書けない女性なのですが、

義父である馬琴が字を教えながら、二人三脚でがんばり、

わずか8か月で残りを仕上げ、物語を完成させます。

すごく感動的なエピソードですが、

この嫁がどうして馬琴に尽くし、代筆をやろうと思ったのか?

夫を先になくして寂しかったから?

義父のことを好きだったから?

「八犬伝」が好きだったから?

そのあたりがドラマとして描かれていないので、

どうも腑に落ちないのですが、それでも物語は最期を迎え、

馬琴の仕事は成就しました。

そして、まるで最近の

ファンタジー系アニメやマンガのお約束事のように、

戦いで命を落とした犬士たちも生き返るのです。

僕も小説などを書いているので、虚実が融合し、

馬琴と八犬士が遭遇するラストシーンには、

涙を抑えきれませんでした。

不平・不満はありますが、やっぱり八犬伝は面白いし、

創作の舞台裏も描かれたこの映画には、

単なるエンタメを超えた奥深さがあると思います。

きらめく都会や死の国を旅する「星の王子さま」

小さな劇場の何もない舞台は、想像力が刺激される、

自由で可能性に満ちた空間です。

今日はここで「星の王子さま」の舞台を見ました。

原作はもちろん、サン・テグジュペリの童話。

壁面全体にしわをつけたベージュの模造紙を張り付け、

あの物語の舞台になる砂漠のイメージを表現しています。

内容は原作をなぞるものではなく、

生演奏やダンスが随所に交じる、

音楽劇風・イメージコラージュ風の構成。

前半は、王様、実業家、のんべえ、点灯夫など、

へんな大人がいる星をめぐる旅など、

原作に出てくるエピソードを仮面劇で見せたり、

後半は王子様とキツネがともに

パリと東京を合わせたような、

きらびやかな都会の街を探索したり、

地下にある死の国をめぐり歩く

オリジナルのエピソードを取り入れたりと、

自由自在な展開で、不思議な世界に引き込まれました。

王子様役の女性はクラシックバレエの心得があるようで、

随所で王子の心情をダンスで表現します。

彼女のビジュアルは、絵本のイラストそっくりでありながら、

不思議なエロシティズムと、

物語全体を包む切なさ・寂しさが感じられて魅力的でした。

上演したのは、

カミさんの仕事仲間である鍼灸師の奥さんが主宰する

「クリスタルレイク」というグループ。

この奥さんというのは、もともと新劇俳優で、

劇団新人会のメンバーだった人だそうです。

大ベテランですが、キツネ役として登場した

彼女の動きはキレがよく、

せりふ回しもクリアで「生涯現役」を感じさせました。

僕たちはこうした小劇場演劇に感化された世代ですが、

昨今の舞台演劇は、

やる側も見る側もシニア世代のものになりつつあるようです。

これも時代の趨勢なのでしょうが、

若い人たちにも、こうした変幻自在の小さな空間で描かれる

リアルでアナログな演劇の空気を、

若い人たちにも、ぜひ体験してほしいと思います。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月3日(月)16:59まで

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

映画「怪物」と脚本家の来歴、フジテレビのドラマについて

是枝裕和監督の映画「怪物」を見た。

息子を愛するシングルマザー、

生徒思いのまじめな小学校教師、

そして無邪気な子どもたちが送る平穏な日常。

それがある小さな事件がきっかけでガラガラと崩れる。

その背後にいるのは、正体不明の怪物。

ひとことで言えば、

タイトルの「怪物」とは誰か?何か?を追究する物語だ。

それは親なのか? 教師なのか?

学校という組織なのか?

それとも子供たちなのか?

いったい何なのか?

前半は学校と家、地域を舞台とした、

リアルでドキドキするサスペンス。

そして後半からクライマックスは、

それが一種のファンタジーにまで昇華する。

還暦を超えても全く衰えを感じさせない

是枝監督のクリエイティビティに舌を巻く。

音楽は最晩年の坂本龍一。

坂本龍一と言われなければ、

わからないくらい主張は少ないが、

随所でとてもいい味を出している。

そして脚本は坂元裕二。

いまや日本を代表する脚本家だが、

彼は1987年に初めて行われた

「フジテレビヤングシナリオ大賞」の受賞者。

つまり、フジテレビが発掘した才能だ。

1991年の、あのフジ・トレンディドラマの代表作

「東京ラブストーリー」の脚本を手掛けた人でもある。

坂元氏はその後、テレビ業界が嫌になり、

一時的にテレビドラマの脚本を書かなかったこともあり、

最近はもうプロフィールにも

「東京ラブストーリー」については触れられていない。

そんな大昔のことなど持ち出す必要もなく、

クオリティの高い作品をコンスタントに手がけ、

充実した活動を展開しているからだろう。

この作品は、第76回カンヌ国際映画祭の

コンペティション部門で脚本賞も受賞している。

そんな坂元氏を輩出した1990年代のフジテレビは、

恋愛を中心としたトレンディから

先鋭的なサイコサスペンスまで、

ドラマの制作能力がとても高く、

TBSと競い合うように傑作・問題作を次々と放送していた。

それはもうすっかり過去の話だが、

そうしたコンテンツ制作の資産は残っているはずだ。

サザエさんや、ちびまる子ちゃんや、

ガチャピン&ムックもいる。

このままダメになるのは、あまりに惜しい。

けれども再出発のためには今いる、

過去の栄光に浴した経営陣営陣ではダメなことは明らか。

なんとか改革して、また優れたコンテンツ、

動画配信をしてほしいと願う。

フジテレビの話に傾いてしまったが、

是枝映画「怪物」はほんとに傑作。

カンヌで認められた、なんて話はどうでもいいので、

ぜひ、このドラマの奥に潜む怪物を

自分の目で発見してほしい。

「海の沈黙」:心の主食になる映画

久しぶりに映画館で、

倉本聰・作の映画「海の沈黙」を観る。

すごくよかった。

久しぶりにずしっと腹に応える映画を味わったなぁという感じ。

派手でわかりやすくておいしいけど、

あまり栄養になりそうにもない、

おやつみたいな映画が多い中、

これこそ主食となる、心の栄養になる映画。

「生き残り」と言ったら失礼かもしれないけど、

倉本聰さんは日本のテレビドラマ黄金期、

そして衰退傾向だったとはいえ、

まだまだ映画が娯楽の王座にいた時代を支えた

作り手の「生き残り」だ。

(こんな言い方は失礼だと思うけど)

今年で齢89歳。うちの義母と同い年。

改めて履歴を見ると、

なんと、僕が生まれる前、1958年から

ドラマ作りのキャリアをスタートさせている。

この20年ほどの間に

同じ脚本家の山田太一・市川森一をはじめ、

同時代に活躍した作家や監督や俳優が

次々とこの世を去っていったが、

倉本聰さんは依然健在で、

「どうしても書いておきたかった」と、

60年温めてきた構想を実現した。

キャリアが長けりゃいい作品が書けるわけじゃない。

ものを書くには気力も体力もなくてはできない。

体内のエネルギー量がどれだけあるかの問題なのだ。

こんな気力溢れる作品を書く力が残っているなんで、

驚きと尊敬の何物でもない。

セリフの一つ一つ、シーンの一つ一つが重く、深く、

濃厚な内容は、昭和の香りがプンプン。

サスペンスの要素もあり、画面には2時間の間、

緊張感がみなぎって面白いので、

若い人にも見てほしいが、やっぱりこういうのは

ウケないんだろうなとも思う。

かくいう僕も、20代・30代の頃に

こういう映画を見て傑作と思えたかどうかは怪しい。

やっぱり齢を取らないとわからないこと、

味わえないものがあるのだ。

出演陣も素晴らしい。

なかでも中井貴一は飛び抜けてシブい。

それに比べて、主演の本木雅弘は

いま一つ軽いかなぁという感じ。

これまで小泉今日子をいいと思ったことは一度もなく、

倉本作品に合うのかなと思ったが、最高だった。

もと「なってたってアイドル」なので、

この類の人は、何かにつけて「経年劣化」を揶揄される。

けれども最近、不自然な修正画像やアニメ顔、

整形美女の不気味な顔を見過ぎているせいだろうか、

たびたびアップになる、しわの寄った顔が、

リアルでナチュラルで美しい。

そう思ったのは、やっぱり自分も齢を取ったからだろう。

カミさんと朝イチ(といっても11時半)の回に行ったが、

僕たちを含めて、観客はシニア割の人たちばかり。

やっぱり昭和の作り手、昭和の観客の世界だ。

間もなくこうした世界はむかし話になるだろう。

でも僕は、リアルで深遠な昔ばなしを

大事にしていきたい。

終活映画「パリタクシー」と20世紀フランスの女性差別

毎月、ウェブサイトのコラム記事で

世界の終活映画の紹介をしているが、

フランスの近年の代表的な終活映画が

「パリタクシー」だ。

あらすじはシンプルで、これから施設に入居するという

92歳のおばあちゃんが、自分が住んでいた家から施設まで

タクシーに乗り、回り道をして、自分が暮らしてきた

パリの街を周遊するという物語だ。

タクシードライバーは当然、ひと癖ある中年男。

(変な奴が絡まないと、映画として面白くない)

いいおっさんだが、年齢は彼女の半分の46。

いわば息子と孫の中間みたいな、微妙な年齢設定である。

フランスも高齢化社会が進んでいるので、

こうした設定も面白く見える。

そしてまた、彼は当然のように、人生に問題を抱え、

経済的トラブルに苛まれている。

それでも救いは、彼がなんとか家族を守りたいと

考えているところだ。

しかし、タクシードライバーのギャラでは、

とても短期間にこのトラブルを解消しようにない。

つまり、追い詰められているのである。

しかし、ご安心を。

彼はけっして闇バイトに手を染めたり、

乗客であるおばあちゃんを脅したり殺したりして

カネを奪ったりしない。

これはそうした類のブラックなドラマでなく、

コメディ要素の強いヒューマンドラマである。

だから、こうした映画のお決まりで、

最初、ぎくしゃくしていた二人の仲は

しだいに打ち解け、おばあちゃんは

自分の思い出を彼に物語るようになる。

じつはその内容が、かなりブラックである。

僕が驚いたのは、彼女が若い時代、

1950年代のフランスでは、

まだひどい女性差別がまかり通っていたことだ。

何となくではあるが、20世紀にあって、

芸術・文化が発達したフランスは、

世界で指折りの先進的な国で、

女性が大事にされていたーーというイメージがあった。

この映画で語られていることは、

たぶん史実に基づいていることだと思うので、

かなり意外だった。

ほとんど昭和日本と変わらない。

もっとひどいぐらいである。

そして、彼女がより悲惨なのは、

暴力をふるった夫だけでなく、

可愛がった息子にも裏切られてしまうこと。

息子の裏切りは、当時のフランス社会の

現実を象徴しているのだろう。

普通のおばあちゃんのように見えたのだが、

ヘヴィなドラマを抱え、社会の差別と闘って

92歳まで生き延びたのだ。

厳しい人生だったが、

それでも私は良い時代を生きたと、彼女は語る。

そんな彼女の心情を表すかのように、

全編にわたって古いジャズが心地よく流れていく。

最後はとても心あったまる終わりが待っている。

てか、こんなおとぎ話みたいなオチって、

いくらヒューマンタッチの終活映画とは言え、

今どきアリ?みたいな感じ。

でも、人生がこんなおとぎ話で終わるならいい。

観た人の多くが、きっとそう言うと思う。

ベッソン映画「DOGMAN」は「GODMAN」

犬を自由に操る女装のダークヒーロー。

壮絶なアクション。

監督は「ニキータ」「レオン」のリュック・ベッソン。

ということで、ベッソン特有の

妙に重量感のあるアクションシーン、

そして、目を覆いたくなるような暴力・殺人シーンが

先行して頭に浮かんで、

しばらくためらっていたが、やっと見た。

良い意味で裏切られた。

「ドッグマン」(2023年)は、人間の美しさ、

そして、犬の美しさを描いた、すごくいい映画だ。

これはAmazonPrimeでなく、

映画館で観るべきだったかもしれない。

何と言っても、主役ダグラスを演じる

ケイレブ・ランドリー・ジョーンズが魅力的。

少年時代、彼は父と兄に虐待されて

犬小屋に放り込まれて生活することになり、

障害を負いながらやっと脱出する。

その後、養護施設で、のちにシェイクスピア女優になる

養護員の女性に芝居を通して生きる喜びを学び、

彼女に恋をして成長する。

しかし、そんな彼に世間は決してやさしくない。

やがてドラッグクイーンとなって歌って

アイデンティを保つ一方で、

犬たちと生活するために犯罪に手を染める。

そうした変化の在り様・人間形成の在り様を

じつにビビッドに演じ描く。

また、紹介文や予告編などから、

犬たちは恐ろしく凶暴で、獰猛で

野獣的な犬を想起させるのだが、

意外にもけっこう可愛いのが多い。

随所に人を襲うシーンがあり、

クライマックスのギャングとのバトルでは

それこそ壮絶な闘いを繰り広げるが、

けっしてリアルには描かれず、

ここで出てくる犬たちは、

ファンタジーの領域にいる生き物のように見える。

動物愛護団体の視線もあるので

襲撃・戦闘シーンは、

あまりリアルには描けないという

事情もあるのかもしれない。

ベッソンの映画はアクションやバイオレンスばかりが

取りざたされる感があるが、

彼のドラマづくりは、

いつも人間の美しさ・崇高さを追求している。

そういう意味では、

アクションで売り出す前の出世作「グランブルー」で

前面に出ていたファンタジー性こそ、

ベッソン映画の真髄・醍醐味なのだと思う。

この映画では最後にそれが表出される。

ラスト5分は本当に美しく、

ダグラスは人間を卒業して神になるかのようだ。

そして犬たちがダグラスを導く

天使のように見えて涙が出た。

「DOGMAN」は「GODMAN」。

アナグラムになっているのだ。

一つ気になるのは、全体の雰囲気が

「ジョーカー」(2019年)によく似ていること。

こちらも主役ジョーカー(アーサー)を演じた

ホアキン・フェニックスの怪演が見ものだが、

「児童虐待」「障がい者差別」「貧困との戦い」

これらを物語の根底のテーマに

置いているところも同じだ。

別にパクリだとは思わない。

こうした個人的問題と社会的問題が

ダイレクトにつながって感じられる点が現代的で、

映像系であれ、文学系であれ、

エンタメコンテンツに求められている

現代的役割の一つなのだろうと思った。

ちなみに「ジョーカー」の続編、

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が

来月、10月11日(金)劇場公開。

なんとレディー・ガガが共演する。

宇野 亞喜良の世界とアングラ演劇

「90のじいさんになっても少女を描いているって

変態だよね」

先日テレビで、美術家の横尾忠則と

イラストレーターの宇野 亞喜良が

話していたのをチラ見した。

前述のセリフは横尾氏が宇野氏に言ったもの。

16日の日曜まで東京オペラシティのアートギャラリーで

宇野 亞喜良展をやっているので、

それに関連した番組だったようだ。

「変態」なんて言われて、

さすがにムッとした表情を見せていたが友達同士だし、「(常識的なことにとらわれない)天才」の、

横尾流の表現なので、

特にケンカになることもなく対談は続き、

最後はいっしょにメシを食うところで終わっていた。

宇野 亞喜良の絵の世界の主役は女性だが、

別に少女専門というわけでなく、

大人の女も描いている。

寺山修司の本や演劇の美術もよくやっていたので、

寺山流に言えば「青女(せいじょ)」が多い。

青女とは、「少年」に対して「少女」があるように、

「青年」に対して「青女」という言葉があっていい。

そう言って寺山修司が1970年代に出した

「青女論」というエッセイに出てきた言葉だ。

宇野 亞喜良の描く女の絵の特徴は、

笑わない顔と奇妙にアンバランスな体型。

笑わない顔は「大人や男に媚びない表情」と

よく言われる。

重心が下りていない、アンバランスな体型は、

女になりきっていない少女・青女特有のもの。

どこの画家か漫画家か忘れたが、

「少女の体型がアンバランスに見えるのは、

この世界に存在することにまだ慣れていないからだ」

といった類のことを言っていて、

ちょっと感心したことがある。

クリエイターが好んで描いて見せる、

10代後半の女の子特有の透明感とか、

ちょっとミステリアスな雰囲気は、

そういうところと繋がって

醸し出されるのかもしれない。

僕も熱心なファンというわけではないが、

寺山修司が好きだったこともあり、

宇野 亞喜良の絵は昔からよく目にしてきた。

イラスト・美術の世界ですでに60年以上、

第一線で活躍してきた人だが、

その魅力はまったく色あせない。

横尾忠則もそうだが、このレジェンド美術家たちは、

本当に最後の最後まで

現役の「変態じいさん」を貫きそうだ。

そんな宇野 亞喜良氏の最新作か。

先日、唐組の紅テントの芝居を見た時、

彼のイラストが載ったチラシをもらった。

今週末から花園神社で始まる新宿梁山泊の

「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」。

唐組の紅テントに対して、こちらは紫テント。

寺山修司でなく、唐十郎の状況劇場時代の芝居で、

豪華キャストが出演する。

たぶん連日満員大入りだろう。

宇野 亞喜良の、アンバランスで媚びない女たちの世界

(そしてたぶん横尾忠則の世界も)を培ったのは、

やはり1960~70年代のアングラ演劇カルチャーという

肥沃な土壌だったのだろうと思う。

唐組公演「泥人魚」観劇記

先月亡くなった劇作家・唐十郎さんの供養もかねて、

新宿・花園神社に唐組の公演「泥人魚」を、

観に行ってきた。カミさん・息子が同伴。

この時代になると、テント芝居は貴重なアナログ体験だ。

●すべて人力のアングラテント演劇

切符の販売とか、精算方法(現金のみ)とか、

入場整理(劇団員が大声を上げて整列させる)とか、

デジタルでもっと効率的にやる方法があるのでは・・・

と思うが、たぶんないのだろう。

それにこういうやり方を続けてほしい、

という客の願いもある。

テントという、日常と異なる異空間に侵入するためには、

それなりの段取りが必要で、

すんなり簡単に事が運んでしまっては面白くない。

言い換えれば、忙しくて時間が取れない、

もっとタイパを良くしろという人には味わえない、

アナログ・人力ならではのぜいたく感が味わえる。

ござに座って見る昔ながらのアングラ式桟敷席に

(おそらく)500人くらいが詰め込まれたテント内は

現代の高齢化社会の縮図のような風景で、

半数近くが僕の同年代(60代)以上。

残りの半数がそれ以下で、男女比は半々か、

男性がちょっと多めかなという印象だ。

息子(20代後半)やそれ以下の若者もけっこういて、

中には高校生らしき子の姿もチラホラ

(学校帰りなのか、制服を着ていた)。

「入場料:子供2000円」とあったが、

さすがに子どもはいなかった。

でも、子供がこうした観劇体験をしてもいいと思う。

●状況劇場の幻影

僕は李麗仙・根津甚八・小林薫などが活躍していた

70年代後半~80年代初めの状況劇場に洗礼を受けている。

そのため、唐さんの芝居作品にはどうしてもあの頃の、

卑俗なものを聖なるものに転換させる、

リリカルでスケールの大きい幻想ロマンを求めてしまい、

唐組以降の作品にはイマイチ魅力を感じてこなかった。

けれどもこの「泥人魚」という作品には、

状況劇場時代の作品とは全く異なる魅力があった。

●諫早湾「ギロチン堤防」から生まれた物語

モチーフになっているのは、

「ギロチン堤防」という呼称が衝撃的だった

1997年の長崎県諫早湾干拓事業問題。

湾と干拓地を遮断する293枚の鉄の板(潮受け堤防)が

すごいスピードで次々と海に落とされていく

ギロチンシーンはかなりのインパクトがあり、

人々の関心も高かった。

(テレビのニュースなどで放送された)。

これはもともと戦後間もない頃に農地を増やすため、

国が計画した干拓事業、いわば国家プロジェクトだ。

これによって、かつて「豊饒の海」と言われた

諫早湾の環境は一変して、漁獲量は激減。

漁業者と農業者との対立をはじめ、

損得を巡って地域住民の深刻な分裂が起こり、

20年あまりにおよぶ長い裁判になった。

●ドキュメンタリーを重視した劇作

唐さんはその裁判が始まった2002年9月に

諫早湾まで取材に行き、自分の目で現地の海を見て、

この戯曲を書いた。

その経緯は、新潮社から出版されている戯曲のあとがきに、

また今回の観劇プログラム掲載の、

演出・久保井研氏のコラムに書かれている。

ちなみにこの久保井氏のコラムは、

唐組における劇作活動の様子が垣間見えて興味深い。

唐さんは、状況劇場の時代は自分が生まれ育った、

終戦直後の東京の下町の風俗や人々の暮らしと、

思春期から学生時代の文学・芸術体験をベースに、

60年代・70年代の世情を取り入れて

独自の劇世界を構築していた。

しかし、1988年に始まった唐組時代の作品では、

その時代ごとにクローズアップされる

現実の社会問題に材を取り、

いわばドキュメンタリー的な要素に重きを置いて

みずからの劇世界を継続・進化させていったようだ。

とはいっても、舞台に上る成果物は、

やはり常人には真似できない

妄想ワールドであり、イメージコラージュである。

「ギロチン堤防」という現実の材料から、

人魚姫、天草四郎、ハリーポッター

(2002年当時大ブームだった)など、

次々と出てくる連想がキャラになり、セリフになり、

アクションになり、劇世界をかたち作る。

あとは観客がどこまで想像力を駆使して

それについていけるかだ。

●もののけ姫と泥人魚

これはもちろん、紅テントで上演することを前提に

書かれた作品だが、普通の劇場でやっても、

あるいは映画や映像+詩みたいな作品にしても

面白いのではないかと思った。

もちろん、その場合はアレンジが必要だと思うが、

人々がネットの世界など、より現実と乖離した人工環境に

(精神的に)移り住み始めたこの時代、

海・地と人の日々の暮らしとが

緊密に繋がっていた時代の記憶を綴るこの物語は、

ある種の普遍性を孕んでいるのだ。

ちなみにいっしょに見た息子の感想は

「要するに『もののけ姫』だよね」。

うん、その通りとは言わないけど、そう遠くはない。

若い世代の感想としては面白いと思う。

みんな気にしているテーマなのだ。

終幕、ブリキの鱗を作り続ける男の口から

最後にこぼれ落ちるセリフ、

そしてお決まり通り、テントの背景が開いて

劇世界と現実の風景と溶け合うラストシーンは、

やはり状況時代と変わることなく、

卑俗なるものを聖なるものに変え得る、

唐作品独自の力と美しさに溢れている。

劇団ホシ灯りの朗読劇「マクベス」

めっちゃ美女なのに、めっちゃ邪悪。

どうせいつか死ぬのなら、

そういう女に溺れて死にたい。

――というのは男子なら一生に一度は見る夢。

(そんなことない?おれだけ?)

そんな妄想を広げていたら

頭のどこかから

「きれいはきたない、きたないはきれい」

というセリフが響いてきた。

ご存知、シェイクスピア劇「マクベス」の

オープニングに登場する魔女のセリフ。

久しぶりに「マクベス」を読みたくなったが、

手元にないので、YouTubeを覗いてみたら、

朗読劇がアップされていた。

「劇団ホシ灯り」という所はまったく知らなかったが、

聴いてみるとなかなか気持ちよく聴ける。

手だけ動かしていれば進められる

単純な仕事ならBGMとしても利用できる。

改めてシェイクスピアの劇は素晴らしいと思うとともに、

余計なビジュアルがない分、

ストレートにセリフが伝わってくるのもいい。

もちろん、マクベスのストーリーを知っているからだが、

脚色も朗読劇用にかなり圧縮して

上手く作っていると思う。

シェイクスピア劇の面白さを

従来とは違う角度から味わえる気がする。

気になって「劇団ホシ灯り」を調べてみたら、

どうもこの脚色・監督の女性がひとりで

やっているらしい。

劇団ひとり?

役者はそのプロジェクトごとに集めてくるのだろうか?

いずれにしてもなかなか面白いので、

他のも聴いてみようと思う。

糸姫/状況劇場

YouTubeで状況劇場の音源が上がっていたので、

思わず聴いてしまった。

1975年秋の公演「糸姫」の千秋楽の舞台。

じつはこの「糸姫」は僕らが演劇学校で上演した

唐作品の一つ(1979年7月)である。

紡績工場の女工と、

労働の価値を考える

しがないサンドイッチマンの男を中心に、

怪しい整形外科病院、

アドルフ・ヒトラーを狂信する院長、

紡績会社の跡取りのバカ息子、

そして、整形手術に失敗した女たちが

リボンの騎士となって登場。

地獄の天使ヘルスエンジェルスの

バイクまでが舞台を走りまわる

恐るべき妄想コラージュ。

とは言え、ちゃんと筋の通った物語になっていて、

2時間観客をくぎ付けにするのが、

唐十郎作品のすごいところ。

脚本(戯曲)はもちろん読んでいるが、

こんなライブ音源を聴くのは初めて。

かなりぶった切られていて、

たぶん半分強の尺になっているが、

見せどころ(聴かせどころ)はちゃんと抑えている。

それに相当良い席で録音したらしく、

50年近く前の録音と思えないほど音質が良い。

主役の絵馬(エマ)は李麗仙。

相手役の価(アタイ)は根津甚八。

二人ともめっちゃカッコよくて

改めてしびれて聞き惚れてしまった。

あまりに生き生きしているので、

どちらもこの世を去って久しいなんて信じられない。

唐さんが作る独特のリズムのセリフの群れは

美しい音楽のようだ。

また、最後に挨拶する唐さんの声が若々しく、

いたって“まともな人”のように聞こえるのが

なんだか面白い。

そして当時の観客の熱狂的な雰囲気も

きちんと記録されている。

ポスターは“ゲージツ家”篠原勝之。

唐十郎ワールドはインスピレーションを

いたく刺激するらしく、

横尾忠則以降、多くの美術家がポスター、チラシの

デザインを担当し、

その魅力的な絵も状況劇場の人気の一要素だった。

どうやら最近、これらのポスターは美術品扱いで、

ネット上でかなり高値で取引されているらしい。

また、クマさんこと篠原勝之氏は、

この戯曲を原作として同名の漫画本を出している。

「糸姫」とまた出会えて、とても嬉しい。

アカデミーゴジラへの称賛と違和感

平成後半、何度もオワコンだと言われ、

アメリカに売り飛ばされていたゴジラがまさかの再生。

そして驚愕のアカデミー賞受賞。

その「ゴジラ-1.0」と、

作品賞をはじめ、各賞を総ナメにした

「オッペンハイマー」が同じ年に受賞したことには

何か因縁を感じるが、

あまりそんなことを考えている人はいないのかな?

以前も書いたが、昭和20年代を舞台にした

「ゴジラ-1.0」が

原爆投下や敗戦の傷跡をあまり感じさせなかったことに

けっこう違和感を覚えた。

もしやアメリカ市場に忖度してる?とも考えた。

今回の受賞で、ゴジラが水爆実験から生まれた怪物だという

オリジナル設定は忘却されてしまうのではないか?

そんな懸念もある。

もう一つ、今回称賛され、

たぶん受賞の一要因になったのは、

アメリカ・ハリウッドでは考えられない

低予算・少人数による制作体制。

どちらもケタ違いに安くて少ない。

これはもう日本映画のお家芸みたいなもので、

映画が量産されていた1950年代・60年代、

黒澤明や小津安二郎が活躍していた時代は、

コスパ、タイパに徹底的にこだわり、

1週間で1本とか、1か月で3本とかをあげるのは

ザラだったという。

巨大な予算と膨大な人数で映画作りを行い、

働く人たちの権利意識が強く、組合も強力で、

頻繁にデモやストライキなどをやる

ハリウッドでは到底考えられない作り方・働き方なのだ。

これもまた、資本・経営者に対する

日本の労働者の立場の弱さを表している。

と言ったら言い過ぎ?

もちろん、条件が悪い中で工夫して知恵を絞ることに

イノベーションが生まれるので、

いいことでもあるんだけど。

ただ、この働き方改革の時代に、

スタッフの健康やプライベートは大丈夫かとか、

それなりの額のギャラが

ちゃんと払われているだろうかとか、

会社の言いなりになっていないかとか、

ついついよけいなことを考えてしまう。

映画をはじめ、クリエイティブの現場は

労働基準法なんてあってなきもの、

みんな好きで、愛を込めて仕事やっているんだから、

夜中までかかろうが、休みがゼロだろうが文句なんかない。

といった世界だったはず。

気持ちがノッて、クリエイティブ魂が全開になって、

現場のテンションがグワーって盛り上がってきたところで、

「はい、6時になったんで今日はここでおしまい」

なんて言われたらドッチラケ。

昔の監督だったら「ふざけんな!」と怒鳴りまくるだろう。

と、僕は認識しているが、最近はそうした環境も

変わってきているのだろうか?

なんだかせっかくの受賞に

ケチをつけるようなことを書いたけど、

やっぱりこれは画期的な出来事。

ハリウッドの映画製作にも何か影響を与えるのだろうか?

ちょっと楽しみではある。

イマイチ昭和世界の「ゴジラ-1.0」

「シン・ゴジラを超えた」と評価の高い

「ゴジラ-1.0」を見た。

時代設定が太平洋戦争末期から戦後間もない、

80年近く前の日本。

ここまで時間を戻してしまうということは、

ゴジラ映画のリセットを意図しているのか?

前作 庵野監督の「シン・ゴジラ」もそうだったが、

それとは真逆のベクトルのリセットだ。

以下、ネタバレありで。

戦争直後の東京の再現ということで

昭和レトロ世界構築の実績を持つ

「ALWAYS 三丁目の夕日」の山崎監督が出陣。

街の風景・環境の作り込みなどはよくできているが、

ストーリーが「ALWAYS」と違って、

シリアスでスケールが大きいせいもあり、

この時代の雰囲気づくりにはイマイチ感が漂う。

僕が時おり、

古い日本映画を見ているせいもあるのだろうけど、

そもそも俳優さんの顔つき・体つきが、

あの時代を生きていた人と現代を生きる人とでは、

同じ日本人でもずいぶん違うと感じる。

これはもうどうしようもない。

食い物もライフスタイルも80年前とはまったく違うのだから。

そこに難癖をつけるつもりはない。

しかし、補完する工夫はもっと必要ではないかと思う。

東京のど真ん中にゴジラが上陸して、

死傷者3万人という大惨事が起こったのに、

日本政府も、当時統治していたGHQも

まったく対策に関与しないのは、

どう考えても解せない。

元軍人たちの民間組織に丸投げするっていう設定は

無理があり過ぎだ。

「シン・ゴジラ」では政府の対ゴジラを描いたので、

今回はそれを避けたというのはわかるし、

台詞の中でもなぜ日本政府も米軍も出てこないかの説明は

一応ある。

けれども少しは政府高官なり、GHQの将校なりとの

やりとりのシーンが出てこないと

リアリティ不足は否めない。

もう一つ、ストーリーで不服だったのが、

主人公・敷島(神木隆之介)の描き方。

彼はもともと特攻隊員だが、冒頭シーン、

その任務から逃げて修理班のいる島に不時着し、

そこでまだ水爆実験の影響を受ける前のゴジラに遭遇する。

飛行機の機銃でゴジラを撃とうとするができず、

結果、修理班の人たちを見殺しにしてしまう。

なぜ敷島は特攻隊の任務から逃げたのか?

なぜ危機的状況でも機銃を撃てなかったのか?

何か重要なトラウマがあるのだろうと思ってみていたが、

どれだけ話が進んでもその説明は一切ない。

なので戦後、典子(浜辺美波)と出逢って

いっしょに暮らし始めてからも

イマイチ彼に感情移入できず、ドラマに深みが出ないのだ。

典子は戦災のせいで

自分の子ではない子供を育てることになったという設定。

それ自体は戦後の混乱を表現する要素で良いと思うが、

それだけで深掘りしていないので、

イマイチ設定が生きていない。

現代の日本人への

大事なメッセージを含んでいる気もするだけに

非常にもったいないなと感じる。

映像技術だけでなく、人間ドラマの部分も

高く評価されていると聞いていたので

期待していただけに、

こうした人物造形の粗さ・ドラマ作りの甘さが

よけい気になってしまった。

もっと丁寧に描いていたら

すごくクオリティアップしたのになー

と思うと、残念でならない。

ただ、僕にとっては欠陥に思えるそうした部分が

この映画をシンプルでわかりやすいものにしているので

アメリカでも受けているのかな、とも思う。

確かにこの脚本は、主人公が

「自分にとっての戦争」を終わらせるという

ゴールに向かって

様々な困難を克服していくという、

ハリウッドの黄金律に忠実なヒーロー物語になっている。

それに水爆実験の影響でゴジラが強大化したとか、

放射能を武器とした怪獣である点も

申し訳程度に説明しているだけで、ひどく印象が薄い。

もしやこういうところもアメリカに贖罪意識を抱かせず、

売り込むための忖度?

熱線発射の際に背中のヒレが青光りして

順番に立っていくところは、

「シン・エヴァンゲリオン」の

エヴァ2号機ビーストモードだし、

ラストの海中の覚醒シーンは、

1990年の「ゴジラVSキングギドラ」のまんま焼き直し。

そうしたイメージが連なってきて、

どうも原点回帰とか昭和レトロ世界観が伝わってこない。

と、ずいぶん難癖をつけてしまったが、

新世代向け、世界向けにリセットしたと考えると、

そのへんのことも

みんな成功要因になっているようにも思える。

思えば東宝は10年おきくらいに

ゴジラ映画の製作を諦めたり、

再開させたりを繰り返しているが、

やっぱりやれば客が入り、

一定の興行収入が見込めることを考えると

ゴジラ様を完全に引退させるわけにはいかないらしい。

これまでも何度かゴジラ映画限界説がささやかれたが、

そのたびに復活し、

「もう限界だと感じた時点がスタートだ!」を

実践してきた。

次はどんな切り口でゴジラを再生させるのか、

楽しみではある。

母校 池袋の舞台芸術学院を訪ねる

昨日ふたたび池袋へ行く。

10日あまり前とは別の仕事の取材だが、

たまたま同じ池袋。

先月は雨天であまり街の写真が撮れなかったので、

少し早めに行ってスマホでウロウロ撮影作業。

劇場の話に合わせる写真がいるので、

西口にあるわが母校 舞台芸術学院にも足を運んでみた。

卒業したのはもう43年も前のことだ。

当然、校舎は改築されているが、

場所も道路を通し、区画整理した関係で

僕たちの通っていた頃より20mほど移動している。

創立されたのは1948(昭和23)年。

終戦からまだ3年目のことで、

このあたり一帯は焼け野原だったらしい。

ホームページを見て見たら、

こんな創立の物語があった。

https://www.bugei.ac.jp/about/school/

演劇を志したひとりの青年、野尻徹。

彼は幸運にも復員し、池袋で演劇活動の拠点、

「スタジオ・デ・ザール」を開設しました。

しかしその志半ば、彼は27歳でこの世を去ります。

彼の演劇への「思い」はここで潰えたようにみえました。

しかし、彼のあまりにも早い死を悲しんだ父、

与顕は息子の遺志継承を願います。

「地に落ちた一粒の麦、徹死して幾百幾千の

舞台人となって実るであろう事を」

1948年9月13日、与顕は焼け跡の残る

東京・池袋に演劇を渇望した息子、

徹の遺志を継ぐべく、私財を投じ、

若者が演劇に打ち込むための場

「舞台芸術学院」を創立しました。

(※以上、ホームページより抜粋)

初代学長である秋田雨雀、副学長である土方与志は、

日本の近代演劇史・文化史に名を遺す人なので

いちおう知っていたのだが、

真の創設者である野尻さん親子のことは

恥ずかしながらまったく知らなかった。

これは75年前、西口公園に闇市が群れをなし、

池袋全体がダークでカオスな街だった時代の話である。

(池袋のヤバさ加減は、小説・ドラマになった

「池袋ウェストゲートパーク」あたりまで引き継がれてた)

75年の歴史のなかで有名・無名かかわらず、

多くの演劇人、そして、そこに連なるハンパ者たちを

輩出している舞台芸術学院。

60年代の舞芸の学生が、南池袋の仙行寺と関わったことから

小劇場「シアターグリーン」が生まれ、

その活動が波及し、西口公園の

「東京芸術劇場」につながり、

その他、東口の「サンシャイン劇場」「あうるすぽっと」、

野外劇場「グローバルリングシアター」、

最近ではシネマコンプレックス、商業施設と一体化した

文化施設「HAREZA(ハレザ)」の一角を占める

「東京建物ブリリアホール」という劇場もできた。

百貨店・家電量販店・アニメショップなどの

印象が強い池袋だが、

いまや新宿・渋谷をしのぐ劇場が花咲く街である。

その最初の一粒がわが母校だったことに

改めて驚きと感動を覚えた。

在籍時を含めて45年間、創立の話を知らなかったのは、

ハンパ者卒業生の一人として、ほんとに恥ずかしい限り。

長い時間を要しないと、僕のようなボンクラには

世界が見えない、意味が分からない。

しかし、とりあえずこの母校と池袋の劇場の件については

死ぬ前に気付いてよかった。

自分の新しい歴史がまた新しく始まった気がする。

映画「ロスト・キング」ーーリチャードⅢ世遺骨発掘の物語

何かを達成するのはクレイジーなエネルギーである。

フリッパ(離婚したシングルマザーの中年女性)は、

たまたま子どもの付きそいで

シェイクスピア作の「リチャードⅢ世」の舞台を見る。

それが彼女の人生を変えた。

リチャードⅢ世の霊が彼女にとりついた。

あの世からやってきたリチャードとの対話から

彼の遺骨が墓にも納められず埋もれ、

名誉を棄損されていることを知る。

そして8割方インスピレーションによって、

その遺骨の眠る場所を探り当てる。

こう書くと、荒唐無稽なオカルト映画、

あるいはインディー・ジョーンズのような

考古学者の冒険譚なのかと思うかもしれないが、

これは事実をもとに作られた映画である。

英国レスターにおいて

リチャードⅢ世の遺骨発掘が行われたのは、

わずか5年前。2,018年のこと。

国営放送BBCは、そのドキュメンタリーを作ったが、

それを劇映画化したもの。

脚色・演出はされているが、

ストーリー自体は事実そのもである。

主人公のフリッパは、

もともと考古学に縁もゆかりもないもない。

「リチャードⅢ世」は、知る人ぞ知る、

シェイクスピア劇の中でも屈指の人気を誇る作品だ。

リチャードがこの世を去って1世紀後、

シェイクスピアがその伝説をもとに造形したのが

せむしで醜く、心も歪み荒んだ極悪の王。

その残虐非道さ故、

英国歴代の正当な王とは認められていなかった。

しかし、リチャードの人柄と行為は、

彼のあとに政権を握った王朝が、

自らの正義を民衆に示すために捏造したものだった。

ちょうど明治政府が徳川幕府の政治を貶めたように。

江戸幕府の開幕時、

徳川家が豊臣家の影を消し去ったように。

フリッパはリチャード(の幻影)との対話と、

あくなき調査によってそのことを確信し、

遺棄された彼の遺骨のありかも突き止め、

孝行学者と大学を動かして発掘調査を行う。

あくまでドキュメンタリー風の作品なので、

ドキドキハラハラみたいなエンタメ感は乏しいが、

面白く、妙に感動的な映画だ。

フリッパの行動の動機は、

世紀の発見をして歴史を覆してやろうといった

崇高な目的や野心のためでもなく、

もちろん一発当ててやろうという金儲けや

損得勘定のためでもない。

本当に霊に取りつかれてしまったか、

リチャードに恋をしてしまったか、

要ははた目から見たらめっちゃクレイジーな熱意なのだ。

それでも元夫や子供たちは彼女を応援し支える。

あくまでドキュメンタリー風の作品なので、

ドキドキハラハラみたいなエンタメ感は乏しいが、

そうした家族愛もあり、面白く、妙に感動的な映画だ。

そしてもう一つ。

彼女が自分の発想で、単独で始めたことを、

世紀の大発見という成果が得られると、

ちゃっかりその手柄を横取りし、

自分たちの栄誉にしてしまおうとする

大学や学者の在り方も、

リチャードを貶めた次期王朝権力と重なって面白い。

歴史は常にその時々の勝者・成功者・権力者が

つくってきたものである。

僕たちが英雄と信じている人が、

とんでもない悪人や詐欺師だったり、

悪漢や愚者だと思っていた人が、

実は英雄だったりすることもある。

インターネットが発達した世の中では

そうした驚くべきどんでん返しも起こり得る。

世界はまだまだ神秘にあふれ、

変化していく可能性を孕んでいる。

歴史が深く、多彩な物語が眠る英国だから作り得た

と思われるこの映画は、

そんなことまで考えさせてくれる。

池袋のお寺と東京最古の小劇場

南池袋の仙行寺というお寺を取材する。

大樹を模したモダン建築の本堂ビル。

中には高さ6メートルの「池袋大仏」が鎮座。

隣は懐かしや、20代の頃、何度か通ったシアターグリーン。

渡辺えり子の劇団300、

三宅裕司のSET(スーパーエキセントリックシター)

などを輩出した小劇場だが、

ここは仙行寺が開設したもの。

お寺の劇場だったということを今回初めて知った。

先代住職がこの地に来たのは

終戦からまだ10年かそこらの時代。

池袋は闇市の街で、めっちゃ危険で汚く貧しく、

ヤクザ・愚連隊が夜な夜な跳梁跋扈する地域だった。

(僕が演劇学校に通っていた70年代末でも

その名残は色濃く感じられた)

当時、本堂もない貧乏寺だった仙行寺の先代住職は、

まず地域の環境をなんとかしないと

布教どころではないと考え、

隣の敷地に建てたアパートの集会室を

芝居の稽古場に、さらに設備を入れて

小劇場「池袋アートシアター」をオープン。

それがのちに「シアターグリーン」となり、

演劇をやる若者が集う場になった。

荒廃した池袋に文化のタネをまいたのである。

その後、池袋には西口の東京芸術劇場をはじめ、

様々な拠点ができ、

舞台芸術の花開く街に成長した。

20年近く前に改装して、複数の劇場を持つ

シアターコンプレックスになったシアターグリーンは、

日本で最も歴史ある小劇場として

リスペクトされている。

現・住職は改装後、支配人に就任。

演劇プロデューサーでもあり、

時代劇を描く脚本家でもある。

本人の話によれば、プロデューサーも脚本家も

お寺の活動の一環として自然にやっているという。

「じゃ、こんど若い坊さんだちを集めて、

ボーズ劇団をつくったらどうですか?」

と提案したら笑ってた。

仙行寺がやってきた地域活動・文化活動は

行政も高く評価しており、

仙行寺と劇場の並ぶ通りは

「シアターグリーン通り」と名付けられた。

僕が通っていた頃と比べても、

ごちゃごちゃしていたこのあたりの地域は

とてもきれいに整備され、

夜はエロくてヤバイ公園だった南池袋公園も

きれいな芝生の公園に生まれ変わっている。

いつもご愛読ありがとうございます。

おりべまこと電子書籍新刊

「週末の懐メロ 第3巻」

昨日発売になりました!

発売を記念して明日から無料キャンペーンやります。

9月21日(木)16:00~

9月24日(日)16:59まで

4日間限定

ぜひお求めください。

週末の懐メロ148:ウェルカム上海/吉田日出子

1979年、オンシアター自由劇場が上演した音楽劇

「上海バンスキング」のテーマ曲。

昭和10年代(1930年代後半から40年代前半)の

上海租界を舞台に、

享楽的に生きるジャズマンをめぐる物語で、

劇中演奏されるのはジャズのオールドナンバーだが、

オープニングとクロージングを飾るこの曲はオリジナル。

主人公のまどか役で歌手の吉田日出子は

小劇場界では名の知れた魅力的な女優だったが、

この芝居まで歌手としての経験はほとんどなかった。

また、ジャズマンたちも串田和美(シロー)や

笹野高史(バクマツ)をはじめ、楽器は素人同然。

にもかかわらず、演奏はノリにノってて素晴らしかった。

それはもちろん、この物語がとてつもなく面白く、

感動的だったからである。

僕は「上海バンスキング」の初演を見た。

当時、オンシアター自由劇場の拠点劇場は、

外苑東通りと六本木通り(首都高3号)とが交わる

六本木交差点からすぐ近くの雑居ビルの地下にあった。

キャパ100人の小さな劇場(というよりも芝居小屋)には

観客が溢れかえり、

広さ8畳程度の狭い舞台には、

主演級の他、楽器を携えた楽団員役を含め

20人を超えるキャストが出入りして熱演した。

あんな狭いところでいったいどうやっていたのか、

思い出すと不思議で仕方がない。

舞台となるのは、まどかとシロー夫妻の家の広間だが、

舞台セットなどは椅子とテーブルがあるだけ。

そこが突如ジャズクラブに変貌したりするシーン構成、

いろいろな登場人物が錯綜するストーリー展開、

そして時代が日中戦争、さらに太平洋戦争へ続いていく

ドラマの流れは、リアリズムをベースに、

時にファンタジーが入り混じり、

さらに歴史の残酷さを描き出す叙事詩にもなるという、

舞台劇の醍醐味に満ちていた。

ジャズと笑い・ユーモアに彩られながらも、

「上海バンスキング」はけっしてハッピーな物語ではない。

後半は戦争の暗雲が登場人物たちの人生を狂わせていき、

終盤、自由を、仲間を、そして音楽を失ったシローは、

アヘンに溺れ、やがて廃人になってしまう。

変わり果てた夫を抱きしめて、まどかは最後に

「この街には人を不幸にする夢が多過ぎた」と呟く。

ひどく苦い結末を迎える悲劇なのだが、

追憶の中、二人の心によみがえる「ウェルカム上海」は、

思わず踊りだしたくなるほど陽気で軽やか。

その楽しいスウィングは、

同時に哀しく美しい抒情に包まれる。

劇作家・斎藤憐はこの作品で

演劇界の芥川賞とされる岸田國士戯曲賞を受賞。

オンシアター自由劇場は

1979年の紀伊国屋演劇賞団体賞を受賞。

再演するごとに人気は高まり、

キャパ100人の劇場は連日満員で客が入りきらなくなり、

やがて大きな劇場で何度も再演されることになる。

それまで演劇など見たことのなかった人たちでさえも

虜にし、1984年には、深作欣二監督、

松坂慶子・風間杜夫の主演で映画化。

20世紀の終わりまで上演され続ける

日本の演劇史に残る名作になった。

オールドファンとしては、

吉田日出子をはじめとするオリジナルキャストの

歌・演奏・演技はあまりにも印象的で忘れ難いが、

新しい若いキャストで今の時代に再演しても

ヒットするだろうと思う。

不幸のリスクを背負っても夢を求めるのか、

夢など見ずに幸福(というより不幸ではない状態)を

求めるのか、

いつの時代も、いくつになっても、

人生の悩みと迷いは変わらないのだ。

もう一度、舞台で「ウェルカム上海」を聴いてみたい。

夏休み無料キャンペーン第5弾

「ポップミュージックをこよなく愛した僕らの時代の妄想力」

8月20日(日)16時59分まで

ポップミュージックが世界を覆った時代、ホームビデオもインターネットもなくたって、僕らはひたすら妄想力を駆使して音楽と向き合っていた。

心の財産となったあの時代の夢と歌を考察する音楽エッセイ集。

映画「ザリガニの鳴くところ」 陸と海との境界の物語

事件の真相は、初恋の中に沈んでいる――。

宣伝コピーがカッコいい「ザリガニの鳴くところ」は、

全世界で累計1500万部を売り上げた

ディーリア・オーエンズの同名小説の映画化。

1969年、ノースカロライナ州の湿地帯で、

将来有望な金持ちの青年が変死体で見つかる。

殺人事件の容疑者として逮捕されたのは、

「湿地の少女」と呼ばれる孤児の女の子。

彼女を裁く陪審員裁判で事件の真相が明かされていく。

しかし、本当の真実が明かされるのは

それから半世紀のちの現代(映画のエピローグ)。

人生の結論はすぐには現れず、

目に見えないところに深く沈み、

思いがけない時に浮かび上がってくる。

原作小説は一昨年、読んでいた。

作者のオーエンズは動物学者で、

その知見をふんだんに活かし、

湿地の生態系について詳しく描写しており、

それと人間ドラマとがブレンドされて、

詩的でスケールの大きな物語になっている。

湿地という土地自体がミステリアスで、

様々な暗喩に満ちており、

人間の心のなかの世界を表現しているかのようだ。

ただ、ミステリー映画という頭で見ると、

正直、論理的に甘い部分が気になるかもしれない。

冒頭の宣伝コピーも

実際の内容とはちょっとズレてる感じが否めない。

映画化に際してストーリーは単純化され、

殺人事件の真相解明に焦点が絞られているが、

アメリカ社会に深く根を張った

児童虐待・家庭崩壊の問題も

もっと突っ込んで描いてよかった気がする。

アマプラで見た(今でも見られる)が、

陸と海との境界となっている雄大な湿地帯の風景と、

そこで暮らす人々のライフスタイルは、

映画館のスクリーンサイズで見たかった、という印象。

その映像をバックにしたプロローグとエピローグの

ナレーションもしびれるほど詩的でイマジネーティブ。

「ザリガニの鳴くところ」というタイトルの意味も分かる。

そして、ラブシーンがいい。

ドラマの文脈、映像の美しさ。

若い俳優さんがあまり美男美女過ぎないのもいい。

こんなきれいなラブシーンは久しぶりに見た気がして、

年甲斐もなく、ムズムズソワソワしてしまった。

夏休み無料キャンペーン 第4弾

ちち、ちぢむ

8月18日(金)15時59分まで

ろくでなしだけど大好きなお父さんが

「ちっちゃいおじさん」に!

人新世(アンドロポセン)の時代を生きるアベコベ親子の奇々怪々でユーモラスな冒険と再起の物語

週末の懐メロ147:愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ

今日もディスコ!ダンスダンスダンス!

マイケル・ジャクソンのプロデューサーとしても

おなじみのクインシー・ジョーンズ、

1981年リリースの大フィーバー曲。

ちなみに歌っているのはデューン(チャールズ・メイ)と

パティ・オースティンという人で、

クインシー・ジョーンズはドピンクのシャツを着て

ウロウロしている黒人のおっさんです。

この曲、つい昨日までジョーンズのオリジナルだと思っていたが、

実はチャズ・ジャンケルという歌手が

前年に出した曲のカバーだった。

しかも、もと歌もそんなに変わらないディスコビート。

それでもこの頃、すでに巨匠だった

クインシー・ジョーンズが取り上げ、

世界中のディスコで響きわたり、

若者たちが踊りまくったことで、

すっかりこのバージョンが定着してしまった。

戦前生まれ(1933)のクインシー・ジョーンズは、

ジャズミュージシャン、アレンジャーとして、

60年代前半から音楽業界で大活躍。

マイルス・デイヴィスやフランク・シナトラらの

プロデュースを手がけたり、

映画やテレビドラマのサントラも多数つくっている。

そして80年代以降はソウル系ポップ・ロックの

大ボスとしてマイケル・ジャクソンはじめ、

世界のスターミュージシャンらに多大な影響を及ぼした。

「愛のコリーダ」というタイトルは、

邦題ではなく、オリジナルのまんま。

1976年に大島渚監督が発表した映画から

いただいたものだ。

大島渚の最も有名な代表作は

1983年の「戦場のメリークリスマス」だが、

戦メリ以前の大島監督の代名詞と言えば、

初の海外進出作で、カンヌ国際映画祭で賞を取った

「愛のコリーダ」だった。

同作は戦前の日本社会を騒然とさせたエロ猟奇殺人事件

「阿部定」を題材とした問題作だが、

歌の方はべつに映画の内容とは関係ない。

(猟奇殺人の歌で踊ってたら、やっぱヤバい)

強いて言えば「究極の愛」について歌っているから

同じ題名にしたのか。

「愛」は日本語、

「コリーダ」はスペイン語で「闘牛」の意味だから、

アメリカ人にとってはエキゾチックなムードが

出せるのだろう。

愛し合い、いっしょに踊る男女を

闘牛と闘牛士に見立てたのかもしれない。

かつてのディスコミュージックの帝王は、

90歳になる今も健在で、

元気に音楽活動を続けているようだ。

グレート。

親子で読もう!夏休み無料キャンペーン

オナラよ永遠に

8月12日(土)15時59分まで

一発の小さなオナラから巻き起こる

愛と笑いと冒険のSFファンタジー。

幸福を追求して人間を改造する「シン・仮面ライダー」

アマプラで「シン・仮面ライダー」を見た。

すごいなと思ったのは、敵であるショッカーの設定。

悪の組織であるはずのショッカーは、

なんとこの作品では「人間の幸福を追求する組織」である。

フルネームだと「Sustainable Happiness Organization with Computational Knowledge Embedded Remodeling」。

「計画的知識を埋め込んで改造した持続可能な幸福の組織」

とでも訳せばいいのか。

それぞれの頭文字をつなげて「SHOCKER」。

もちろん、これは庵野監督の創作である。

怪人(改造人間)のモチーフが昆虫であるところを

考え合わせると、地球環境との調和も追求しているようだ。

当然、この幸福の追求は、

一般社会で生活する人間にとっては

歪んだおぞましいものだが、

主人公の仮面ライダー・本郷猛も、

ラスボスであるショッカーの首領も、

不条理な無差別殺人事件によって父や母を奪われた遺族である。

彼らの立場になって考えていくと、

つまり見方を変えると、ショッカーが目指すものこそ

正義と捉えてみてもおかしくない。

もちろん、本当のご遺族の方が

こうした考えを持つようになるということではないが、

原典の「仮面ライダー」が持つテーマ性を深堀りして、

現代に新たな世界観を築き上げた

庵野秀明監督の想像力・創造力はやはり尊敬に値する。

ゴジラやウルトラマンと違って、

仮面ライダーは等身大のヒーローであり、

この話は、僕たちの人生とごく身近な、

家族・友人・その周りの社会をめぐる物語とも言える。

1号・本郷猛と2号・一文字隼人との

人間関係・信頼関係の成り立ちも良い。

登場人物の中ではヒロインのルリ子がとてもよかった。

演じているのは、今やっている朝ドラのヒロイン役

(牧野博士の妻)の浜辺美波。

狂言回しのような役柄で、

彼女のセリフと行動によって

この話の世界観・構造が語られていくのだが、

彼女と彼女に対する本郷の愛あっての

「シン・仮面ライダー」という感じがする。

僕はテレビの「仮面ライダー」が始まった頃、

すでに小学校の高学年だったので、

やや冷めた目で見ていて、

初期シリーズ(1号・本郷猛のシリーズ)を

半分ほど見ただけだ。

ウルトラシリーズと違ってほとんど思い入れがないので、

今回も期待せず、事前情報もほとんど仕入れていなかった。

結局、劇場に行かず、アマプラで見てしまったのだが、

すばらしかった。

「幸福のために人間を改造する」というテーマのもとで

これだけの物語を作り得るのはすごいことだ。

「仮面ライダー」なんて知らない・興味ないという人も

ぜひ観て見るといいのでは、と思う。

過去と未来のマンガ文法・映画文法

子どもの頃、マンガが好きで、

小学生まで暇があればマンガを描いていた。

しかしどうしてだか、

登場人物の顔がことごとく左向きになってしまっていた。

左向きの顔はすらすら描けるのだが、

右向きの顔がうまく描けないのである。

あとから知ったことだが、マンガにおいて

左向きは未来を見る顔、

先に進もうとする気持ちが現れた顔。

右向きは過去に向かう顔、

止まったり振り返ったりするサインだという。

「さあ行こうぜ」と言う時は左向き。

「ちょっと待てよ」と言う時は右向きというわけ。

これは日本のマンガが右から左へとページを

めくっていくことと関連している。

マンガ家自身にそういう生理感が身についており、

この右向き・左向きの心のベクトルが

一種の「マンガ文法」になっている。

これは映画も同じで、画面で左を向いたら未来を見ている、

右を向いたら過去を見ている表現だという。

欧米には日本のようなマンガ文化はないが、

映画の場合は、演劇の生理に基づいていると思われる。

登場人物が上手(観客から向かって右)から

下手(同・左)へ動く時は未来へ向かう、

逆の場合は過去に向かうというのが基本形。

これは人間の脳のメカニズムと関連しているのだと思う。

自分の話に戻すと、

子どもの頃は過去時間の分量が少なかったから

右向きの顔が描けなかったのだろうか?

けれども今でもちょっと落書きで人間を書くと、

手が覚えているのか、正面でないときは、

無意識に左向きの顔を描いている。

いずれにしてもこのマンガ文法・映画文法を意識して

マンガや映画を観ると面白い。

サスペンスフルな認知症映画「ファーザー」

一昨年公開されたアンソニー・ホプキンス主演の

映画「ファーザー」は、認知症患者の視点で描かれている。

観客を混乱に陥れるような

ミステリアスでサスペンスフルな展開。

しかしその実、認知症患者と介護の現実を突きつける

ドキュメンタリータッチの映画でもある。

もともとは舞台劇で、舞台はロンドン。

派手なシーン展開は一切なく、

ドラマはほとんど家の中で進む。

それでも1時間半、画面から目が離せない。

目の前で何が起っていくのか、

ひとつひとつを固唾を飲んで見守らざるを得なくなる。

無駄なものを一切そぎ落としたシャープな演出と構成。

そして何よりもアンソニー・ホプキンスの圧倒的な演技力。

嘘っぽさがみじんもないリアルの極致。

こんなふうに認知症患者を演じられる役者が他にいるのか。

そして、その行く先は、やはり辛くて悲しい。

広告では「感動」と謳っているが、

いや、多くの人はそれよりも

言いようのない不安と怖さに晒されるのではないか。

そういう映画だと思う。

けれども認知症が蔓延していくこれからの社会、

現実と向き合いたくない人、逃げ出したい人も、

せめてこの映画で認知症のことを知ってほしい。

2021年アカデミー賞・主演男優賞と脚本賞。

現在、アマゾンプライム見放題で視聴可能。

認知症について学ぶ。

認知症から学ぶ。

認知症介護の日々を綴った

おりべまことの面白エッセイ集。

専門医の解説も併載。

「認知症のおかあさんといっしょ」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0BR8B8NXF ¥500

週末の懐メロ111:レット・イット・ゴー/ピアノ・ガイズ

言わずと知れたディズニーのアニメ映画

「アナと雪の女王」の主題歌。

「レリゴー」が

懐メロと言えるかどうかは微妙なところだが、

2013年のリリースから早や10年近く。

その人気度・浸透度、そして50年後も聴き継がれ、

歌い継がれるであろう、楽曲のクオリティの高さは、

もはや立派に名曲として殿堂入りしていると思う。

映画のサントラとしても最高峰の一曲ではないか。

美しさと疾走感を併せ持つメロディラインは、

吹雪の中で覚醒したエルサが雪の女王に変貌し、

瞬く間に氷の宮殿を築き上げるシーンと相まって

何度聴いても胸が熱くなる。

作詞・作曲は、ブロードウェイの舞台や、

映画・テレビの音楽を数多く手がけている

クリスティン・アンダーソン=ロペスと

ロバート・ロペスの夫妻。

制作の裏話では、出来上がってきたこの曲を聴いて

衝撃を受けたスタッフが、

ストーリーも、エルサとアナのキャラクターも

それまで作ってきたものを一掃して書き替えたという。

(エルサは当初、芯から冷酷で戦闘的な

氷の女王という悪役だったらしい)

まさに新たな作品世界の礎となるだけの

エネルギーを持った楽曲だ。

オリジナルの歌唱は、声優としてエルサを演じた

アメリカ人女優で歌手のイディナ・メンゼルだが、

公開されるやいなや、

世界中で数えきれないほどのアーティストが魅了され、

この名曲をカバーしている。

なかでも僕が好きで、冬になるといつも聴いているのが、

何もない雪原で、エルサとアナとは似ても似つかぬ

二人のおっさんが、真っ白なピアノとチェロで奏でる

インストゥルメンタル。

間奏とエンディングにビバルディの「四季・冬」を

絡めた超絶パフォーマンスは驚愕に値し、

テンションが上がりまくる。

「ピアノ・ガイズ」は、出演のピアニスト、チェリスト、

映像クリエイター、音楽プロデューサーからなるチームで、

映画音楽、クラシックを融合リアレンジし、

映像をネット上に公開。

美しい大自然の中でユーモアを交えて繰り広げられる

演奏・映像が話題を呼んでいる。

冷たい風が吹きすさぶ中、情熱をこめて、

この上なく楽しそうに演奏する姿は、

映画の世界をそのまま拡張したかのような

「レット・イット・ゴー」のアナザーワールドを

見事に表現している。

そして、凍えるような季節がやってきても、

僕たちも熱く楽しく、愛を持って

毎日を生きたいと思わせてくれる。

シン・ウルトラマンとイデ隊員とウルトラマンの本質

「僕が作った武器なんて何の役にも立たないんだ。

怪獣はみんなウルトラマンが倒してくれるんだから」

無力感に苛まれたイデ隊員は、戦うことを放棄して

空に向かって声を振り絞ってウルトラマンを呼んだ。

「ウルトラマーン、早く来てくれ。

ウルトラマーン!」

ウルトラマンであるハヤタ隊員はその姿を見て、

変身するのを躊躇ってしまう。

初代ウルトラマンの第37話「小さな英雄」は、

子ども心に全エピソード中、最も感動的な話だった。

じつはこの回の主役は怪獣ピグモンなのだが、

僕の中では完全にイデ隊員が主役だった。

イデ隊員は第23話「故郷は地球」でも主役だった。

辺境の惑星で怪獣になってしまった宇宙飛行士ジャミラは

人間に復讐するために地球に帰って来た。

科学特捜隊は、彼の正体を隠したまま、

抹殺しろと命令を受ける。

破壊を繰り返すジャミラにイデ隊員は悲痛な叫びをあげる。

「ジャミラ、おまえは人間の心さえ失くしてしまったのか!」

昨年亡くなった二瓶正也さん演じるイデ隊員は、

科学特捜隊の兵器やマシンを開発する天才科学者でもある。

しかし、○○博士といった威厳ある趣はみじんもなく、

ヒラ隊員に甘んじており、

普段はひょうひょうとした3枚目キャラだ。

けれども彼のシリアスでヒューマンな面を印象づけた

この2つのエピソードが

「ウルトラマン」のトーンを決めた。

イデ隊員が表現する人間性こそが

「ウルトラマン」の本質なのである。

当時、僕は6歳だったが、

子どもの胸に入り込んだものは、

とてもとても信じるに値する。

「シン・ウルトラマン」は劇場で一度見たが、

配信が始まったので昨日、家でもう一度見た。

ここには、かつてのウルトラマンという物語の

エッセンスが凝縮されている。

細部にわたる庵野監督の仕掛けはさすがだと思う。

旧作へのオマージュもふんだんに盛り込まれている。

さらに現代社会への風刺も。

世界は核兵器による脅し合いで成立している。

核に代わるパワー、核を凌駕するパワーを

どの国も求めていることが、

登場人物のセリフから伝わってくる。

ウルトラマンの軍事利用。

ベータシステムの政治利用。

メフィラスとの交渉シーンでは、

そのあたりが実にうまく表現されている。

メフィラスを演じる山本耕史は最高だ。

そうした現代ならではの要素

(実は55年前と大して変わっていないけど)を

盛り込みつつ、ちゃんと本質を抑えている。

「シン・ウルトラマン」を観ていて

僕にイデ隊員を想起させたのは、

有岡大貴が演じる禍特対(禍威獣特設対策室専従班)の

滝明久である。

滝は粒子物理学者で、かなりの天才らしいが、

メンバー中最年少の若僧。

劇中、けっこう生意気な口を叩くが、

最後のゼットン登場によって、

「小さな英雄」のイデと同じく、

深い無力感と絶望感に苛まれる。

「ウルトラマンも勝てない相手だ。

もう人間はおしまいなんだ」

彼には少しエヴァのシンジくんも入っているようだ。

けれども滝もまた、あの時のイデ隊員と同じく、

奮起し、自分のできることをする

(それがすごいんだけど)。

人間がアホで能なしで臆病で、

しょーもないゼツボー的生き物であることは

わかっているけど、そんな現実に

めげてないで一生懸命やるしかないのである。

一生懸命やってれば、いつかどこかで

ウルトラマンも助けてくれるかもしれない。

一口で言えば、

それがウルトラマンという物語のメッセージだ。

ウルトラシリーズで最も評価されているのは

「ウルトラセブン」だと思う。

確かにセブンは引き締まったシリアスな展開で、

おとなっぽくてドラマとしての質も高い。

それに対して「ウルトラマン」は

メルヘンあり、コメディあり、ホラーあり、

ファンタジーありの子どもっぽいバラエティだ。

(前作の「ウルトラQ」の世界を引き継いでいる)

おそらく初めて観た時の年齢が関係していると思うが、

僕は子どもこ心に訴える、

柔らかで広がりのあるコンテンツとして、

戦闘的なウルトラセブン

(およびその後のシリーズの各作)よりも

ウルトラマンのやさしいヒューマンな物語が

好きなのである。

ただ、おとなになった今、原本のウルトラマンは、

さすがに稚拙さ・子どもっぽさが目立って

まともには見られない。

今回の「シン・ウルトラマン」は、

2時間の重厚でリズム感あふれるドラマに仕立て上げて

その真髄を見せてくれた。

ラストもキレがあり、シャレが効いている。

願わくば「故郷は地球」のエピソードを活かしてもう1作。

最終兵器のゼットンを出しちゃったから無理かと思うけど。

小説を読むように楽しむ映画「ドライブ・マイ・カー」

脚本もセリフも素晴らしい。

それを3日かけて観た。

1日1幕ずつの3幕劇。

村上春樹の小説を濱口竜介監督が映画化した。

昨年のカンヌ国際映画祭脚本賞、

今年のアカデミー賞国際長編映画賞など、

世界的に評価された作品。

第1幕、序盤のハイライトは濡れ場。

こちらの世界とあちらの世界へ、

ファンタジー要素のない、リアルベースの物語なら、

日常のマテリアルな世界から、

内面のマインドな世界へぬけるために、

セックスをトンネルとかブリッジに使うのは、

村上春樹の常套手段だが、

それを映像化すると、こんなにエロくなるのかと

ちょっと驚いた。女優さんが上手だ。

第2幕は演劇の世界。

主人公が演出家なので、演劇のシーンが多いのだが、

その空気感もビンビン伝わって来た。

すごく久しぶりにチェーホフの戯曲に触れた。

若い頃はチェーホフなんて退屈で嫌いだったのだが、

いま観ると面白そうだ。

韓国の俳優さんたちがいい味を出している。

舞台が広島というのもいい。

そういえば、瀬戸内にはもう何十年も行ってない。

第3幕はロードムービー。

広島から北海道へ、タイトル通りドライブ・マイ・カー。

クライマックス。

主人公とドライバーの女の子のセリフが胸を打つ。

でも、すごく感動!という映画ではない。

てか、やたら淡々とした地味な映画だ。

しかもその割に長い。

なんと3時間近くもある。

それもあって1日では見られず、3日かけて観たのだ。

でも、そのおかげですごく心に染みる映画として見られた。

べつにこれは皮肉ではない。

本を読むように、ページを見返しながら、

ちょっと戻し戻し見ながら、

1シーン、1シーンを噛み締めながら楽しむ。

正直、映画館で見たら途中で寝てしまって、

「なんだか地味で、よくわからなくて退屈だった」

あるいは

「序盤の濡れ場だけがやたら印象に残った」

という感想しか抱かなかっただろう。

今はネット配信で、何日でもかけて、

いくらでも止めながら観られる。

今までの映画の見方からすれば、

そんなの邪道なのかもしれないけど、

そのほうがいい作品もあると思う。

今だとAmazonPrimeの見放題で見られます。

良い映画なんでおすすめです。

もちろんイッキに見てもいいし、

1週間かけてちびちび見るのも良し。

「あとしまつ」の時代を生きる

「大怪獣のあとしまつ」という映画が先週から公開されている。

最初に概要を見たとき、

すげえ題材に目を付けたな、と思った。

ヒーローが大怪獣を倒すが、

死体は消えてなくなるわけではない。

人間があとしまつをつけなくてはならない。

その顛末・奮闘劇を面白おかしく描く。

これはおいしい。

今まで誰もこんな話は作っていない。

それをこの令和4年にやる、というところにビビッときた。

「大怪獣」とは一種のメタファー(暗喩)である。

自分でもいろいろ書いているが、今やネット上には

昭和の振り返り情報――

政治や企業の栄枯盛衰から怪事件、怪人物、怪商品、

映画、音楽、マンガ、テレビ、アニメ、特撮、

芸能人あyスポーツ選手のスキャンダルなど

ーーがあふれかえっている。

大怪獣とは、後世に様々な影響を残した

戦後昭和という強烈な変動期のことであり、

終わって30年以上たった今、

僕たちは懐かしい、あの頃に帰りたいと

ブツブツつぶやきながら、

そのあとしまつに勤しんでいる、というわけだ。

なんだか残された家族が遺品整理をしているようである。

また、大怪獣とは災厄・災禍のメタファーでもある。

初代ゴジラが核兵器の化身だったように、

庵野監督のシン・ゴジラが東日本大震災の

イメージをまっとていたように、

人間が太刀打ちできない圧倒的なパワーの象徴として現れる。

なんとかそれを乗り切って生き延びても

そのあとしまつがまた大変だ。

東日本大震災ももう11年が経とうとしているのに、

原発の問題を始め、多くの傷跡が治療もされずに

置きざりにされたままだ。

そして今ならコロナ禍である。

オミクロンがピークアウトすれば、

コロナ禍は終わるかもしれないが、

喜んでばかりはいられない。

今度はコロナ禍で混乱し、取っ散らかってしまった社会の

後始末をどうつけるか、が大問題になるだろう。

これがけっこう心配だ。

いろんなところに想像もできないような歪が起き、

物理的な面・精神的な面、双方で

僕たちは何年も後始末に明け暮れるのではないか、

という気がする。

てなことをいろいろ考えて、「大怪獣のあとしまつ」、

そんなメタファーがふんだんに盛り込まれた、

それでいながら笑えるという、

すごい映画なのではないかと期待していたが、

ネットでチラ見してしまった評判は、あまり芳しくない。

あれこれ妄想を膨らませて夢を描いているだけのほうが

いい気がしてきた。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。