- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

現代人の修行寺 檜原村・天光寺

奥多摩・檜原村の天光寺へ。

数十人が般若心情を唱える声が響いてくる。

ここは葬儀や供養と関係なく、「修行」に特化したお寺。

修行と言っても僧侶の修行でなく、対象は一般人で、

年間1万5千人が訪れるという。

「月刊終活」の取材でやってきたが、

メディア取材も多く、テレビ・新聞・雑誌はもとより、

ヒカキンをはじめ、いろいろなYouTuberも

体験レポートを発信している。

今日も本堂では、若者から中高年まで

40人近い人たちが修行に励み、写経、瞑想、お百度参り、

そして、滝行などを行っていた。

そして、10人以上の子供たち。

不登校や引きこもりの子たちもここで修行をする。

大人数が修行する場はもちろん、

食事や宿泊のための設備も整っており、

名だたる企業も修行・研修に訪れる。

お寺というより、研修センターに近い。

住職はもともと成功した実業家で、

20代の頃から飲食・不動産など、

さまざまな事業を手掛けていたが、

30代半ばで仏門を志願し、

それから10年以上かかって事業を整理したのち、

密教の修行を積んで僧籍を取得。

はなから葬式仏教に興味はなかったとのことで、

資産を投入して土地を買い、一般人の修行専門の天光寺を開いた。

ここはいわば、現代社会における「駆け込み寺」。

家庭・仕事・人生、様々な面で悩みや課題を抱える人たちや団体の

救済装置としての役割を担っているのだ。

修行した人に話を聴いたわけではないので、

本当に生き方・人間が変るのか、

ここでは悟りを開いたような気分になっても、

娑婆に戻ったらどうなるかはわからない。

でも、精神を整える施設として、

仏教の教えを活かした、こういう場所は

今の日本には必要なのだろうと思う。

秋川渓谷のある山の中だが、車でも、

電車・バスの乗り継ぎ

(五日市線・武蔵五日市駅からバス30分)でも、

都心や首都圏各地から日帰りで行ける。

座禅をやっているお寺は数あるが、

滝に打たれて修行とかって、僕は漫画でしか見たことない。

イメージの世界でしかなかったものを

リアルに体験できるお寺はそうないはず。

初心者向け修行メニューが用意されているので、

興味のある人、自分を変えたい人、

人生に変革を起こしたい人は、

ぜひ一度、体験してみるといいかも。

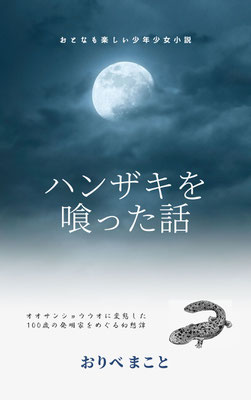

はんざき祭りと「ハンザキを喰った話」

人や牛馬を襲う巨大ハンザキ(オオサンショウウオ)を

村の若者が退治したという伝説が伝わる、

岡山県真庭市の湯原地域。

その温泉街一帯で8日、「はんざき祭り」が開かれた。

大はんざきをモチーフにしたねぶたや山車が練り歩き、

河川敷では「はんざき囃子(ばやし)」に合わせて

みんなで踊り、花火や餅まきまであるという。

グロテスクな風貌から、恐るべき怪物と

みなされてきたハンザキだが、

昭和30年代には特別天然記念物に指定。

伝説とは裏腹に、獰猛さのかけらもなく、

清流で静かでのんびりした生涯を送り、

井伏鱒二の「山椒魚」みたいに

岩屋から出られなくなったりもする?

最近はそんな、ちょっとトロい生き様が

「グロかわいい」ということで、全国にハンザキファンが急増。

真庭市湯原温泉の「はんざき祭り」にも

東京などから、そうしたファンがやってくるようだ。

僕もハンザキに興味があり、

いろいろ聞いた話をもとに小説を書いてみた。

よろしければ、この夏休みに読んでみてください。

ハンザキを喰った話/おりべまこと

(AmazonKindleにて¥500)

https://www.amazon.com/dp/B09PGDSQMP

2000年、20世紀最後の年。

文福社の雇われライター神部良平のもとに、

一風変わった依頼が舞い込む。

クライアントは自称発明家の堀田史郎、齢100歳の老人だった。

かつて折りたたみ式ちゃぶ台の発明で財を成しながら、

親友の裏切りによってすべてを失った堀田は、

人生半ばに自殺の旅に出た。

しかし島根県のある村で思いがけない歓待を受け、

まだ天然記念物に指定される前の

ハンザキ(オオサンショウウオ)を食したという。

そしてその時から自分は不死身になったのだと語るのだ。

最初は老人の妄想だと疑っていた神部だが、

なぜか半分は信じたくなり、みずからハンザキの村を訪れる。

美しい清流に恵まれたその村では、

もはや半世紀前の因習は失われ、

ハンザキを食べていた記憶すら途絶えていた。

ところが神部は、人間と両棲類が混じり合った

怪物との衝撃的な遭遇を体験する。

古代から地球上に生き続ける最大の両棲類オオサンショウウオ。

その神秘的な生命力は、明治・大正を生きた発明家と、

昭和・平成のライターという二人の男の運命を

不可思議に結びつけていく。

夢と現実のバランスが崩れた世界で展開される、

現代日本文学の新たな幻想譚がここに誕生した。

ミレニアムという時代の転換点を背景に、人間の記憶と妄想、

そして生命の根源的な力について問いかける、

15章からなる本格長編小説。

読者は神部とともに、

真実と幻想の境界線上を歩むことになるだろう。

「ひとりでしにたい」最終回:愛や自由について語る時代の再来

愛とか自由とかについて考えたり、語り合ったりする時代が

今また帰ってきたのじゃないか。

綾瀬はるかのNHKドラマ「ひとりでしにたい」の

最終回(2日)を見てそう思った。

やっぱり鳴海(綾瀬)と那須田(佐野勇斗)は結婚するのか、

それだとなんだかつまらない、

でも、ちゃんと恋人同士として付き合うことになるんだろうなと思っていたら、そうはならなかった。

すごく面白くて毎回見てしまったが、

従来のドラマのセオリーとしては大失格の作品である。

ドラマとは人間の変化を見せるものなのに、

そもそも主人公が始まったときと全然変わらない。

クライマックスも家族の食事会シーンで口論になるだけで、

盛り上がりもへったくれもない。

視聴者がこんなもの見るもんか!と、

90年代のトレンディドラマのロデューサーに

脚本を見せたら、びりびりに破かれそうだ。

この手の若い男女を主人公にしたドラマは、

一昔前まで感動ものであれ、コメディであれ、

劇的アクション、もしくはドタバタ狂騒曲をへて、

結婚に限らずとも、何らかの形で結びつくのがお決まりだった。

ハリウッドのドラマメソッドは1980年代に確立され、

80年代後半から00年代前半、アメリカでも日本でも

多くの映画やテレビドラマは

そのメソッドに基づいて作られていた。

簡単にいえば、紆余曲折を経て、ラストは平安が訪れる。

恋愛や友情や家族が色濃く絡めば、

ラストは結婚や子供の誕生など、

新しい家族が生まれるという喜びに満ち、

未来へ希望をもたらす終わり方にするべき。

もちろん例外はあるが、少なくともそれが王道であり、

視聴者の心を満足させる鉄板パターンであり、

そうでないものは大衆に受けいられるのは難しい。

僕がドラマの脚本を勉強をしていた頃はそう教えられた。

それはまんざら昔話でもないようで、

割と最近、シナリオ教室に行ったという人からも、

そうやって教えられたと聞いた。

けど、もう現実は違っている。

このドラマに共感を寄せる多くの視聴者--

鳴海と同じアラフォーやその下の年代は、

一見、何も変わらず、始まったときと同じく、

ひとりで自分らしく生きようとする鳴海の

内面の変化を感じ取っているのだろう。

しばらく前まで、家族が価値観の最上級、

唯一絶対の価値であったこの国では、

結婚すること、子どもを授かることは、

紛れもない、揺らぐことない幸福の証であり、

完全無敵の善だった。

しかし、今となっては、それは幻想だった。

それは何者かによる洗脳だったと、

現実に裏切られた人たちが気づいてしまった。

そして、家族って一種の「負債」ではないか?

という認識にも至ってしまった。

このドラマでは、特に那須田のセリフに顕著だが、

家族の問題・人生の問題を

経済用語で語る場面がやたらと出てくる。

今の世のなか、価値観の主軸が経済になっていて、

特にアラフォー以下の年代の人たちにとっては

それがデフォルトなのだろう。

家族主義の時代が終わって、

自分らしさを追求する個人主義の時代になった、

といえばそれまでだが、

家族という負債から解放された、自分らしさって何だろう?

愛とか自由とかの意味ってどうなってしまうんだろう?

と考えてしまった。

ただ、大いに笑った後にいろいろ考えられるということは、

よくできたドラマなんだろうな、やっぱり。

続編を望む声も多いが、すぐにやったら面白くない。

10年後の話だったら、また見てみたい。

それにしてもアラフォーになっても、綾瀬はるか、かわいい。

アスリート芸人・宇野けんたろうさんのガチトレーニングイベントを取材

吉本芸人随一のアスリート 宇野けんたろうさんの

「走力アップ×夏バテ対策イベント」を取材。

題して「目指せサブ4!in 3Po

低酸素ルーム × 宇野メソッドで走力UP」を

今週水曜(30日)の夕方に行った。

宇野けんたろうさんは、おそらく長距離走にかけては、

当代きっての芸能人最速ランナー。

間寛平、猫ひろしの後継者ともいわれ、

フルマラソン2時間30分台の記録を持つ。

オリンピックなど世界レベルの大会の出場者が2時間10分台。

東京マラソン・男子出場者の平均が4時間30分前後。

タイトルにある「サブ4」とは

「フルマラソン4時間切り」のことで、

3時間台で走れば、市民ランナーと言えども

「エリートランナー」の仲間入りをすることになる。

宇野さんはそんな人たちを指導する、

すごい実力の持ち主であるとともに、

芸人なのでコミュニ―ション力や

人を楽しませることにも長けている。

というわけで、地元の江東区をはじめ、

あちこちのマラソン大会、スポーツイベントに

コーチやゲストとして引っ張りだこ。

彼を中心としたランナーたちのコミュニティもできているという。

そんな宇野さんと、江東区・亀戸にある

低酸素リカバリーフィットネスサロン「3Po(さんぽ)」が

タッグを組み、初めてのイベントを開催。

といっても大げさなものではなく、

宇野さんといっしょに走って

低酸素トレーニングを体験してみよう、というものだ。

約90分のタイムスケジュールは、

1.施設案内&ウォーミングアップ

2.宇野けんたろうさんと一緒に外ラン(約20分)

3.低酸素ルームでトレーニング体験(約20分)

4.本格リカバリーマシンで疲労ケア

5.お土産配布

午後6時半に10代~50代の男女8人が集合し、

3キロ外を走った後に、3Poの低酸素ルームに入り、

4人ずつ分かれて、バイクとウォーキングマシンを

交互に体験した。

「マイマウンテン」というウォーキングマシンは、

トレイルランニング(山歩き・山走り)の練習に利用する

特製マシンで、速度を変えられるだけでなく、

傾斜角度を50度まで上げ下げできる。

軽く外ランの後に低酸素ルームのマシンで追い込む、

という計画通り、

たった20分だが、室内で猛烈なトレーニングが繰り広げられた。

低酸素ルームは、常圧低酸素の環境を創り出し、

高地トレーニングを代替。

肉体を細胞レベルで作り変えていくというもので、

近年、アスリートの間で急速に広がっている。

ここでの運動は、普段の状態での運動の3倍以上の効果、

つまりここで20分トレーニングすると、

単純に1時間以上のハードトレーニングをしたのと

同等の効果が得られるのだ。

そのため、負荷のかけすぎで体が悲鳴を上げたのか、

途中でバテてリタイアする人も。

終わった後、宇野さんに聞いてみたところ、

「今日はちょっとうやり過ぎたかも」

僕もここでバイクとマイマウンテンをやったり、

高齢者たちが健康増進のために利用するのを

取材したりしてきたが、今回、ガチランナーたちが思いきり、

マシンと格闘するのを目の当たりにして、

奇しくも、低酸素トレーニングのすごさ・クオリティを実感した。

最後、宇野さんは、

「こんな猛暑の季節に外で

ガチなトレーニングを続けるのは難しい。

できるのは早朝3時間、夜3時間くらい。

日が暮れても地面は熱をたくわえているので、

下手にやりすぎると危険です。

その点、こういう施設があると心置きなく、

からだに負荷をかけ、トレーニングに励める。

地元の亀戸にこんな施設ができて、うれしい」と話した。

トレーニングの後は脚の血流を癒すメドマーや、

筋肉をほぐすバイブレーションチェアなどで

癒しのひと時も。

今回のイベント企画者・スポーツメンタルコーチの

押田海斗さんのメンタル新聞、

新小岩でグルテンフリーのクレープ店

「おこめのおくりもの」を営む

和田あいりさんの「グルテンフリーフィナンシェ」の

お土産もついて、みんな大満足の楽しいイベントになった。

真夏の昭和スイカ子ども伝説

夏の食べ物と言えばスイカ。

他にもいろいろあるが、やはり圧倒的に迫力がちがう。

でかくて丸くて重い。

もしこれで大谷選手が時速160キロの剛速球を投げたら、

バットは確実にへし折られるだろう。

デッドボールを食らったら死ぬかもしれない。

それでいながら、丸くて色鮮やかでかわいい。

これほど夏に似合う食べ物もないだろう。

昭和の時代、スイカは子どものものだった。

大人は子どものおこぼれを預かっていた。

そうなのだ、スイカ食いの主役は子どもだ。

子どもが食べるから、スイカは楽しくて面白かった。

あのでかいやつをかち割って、

いとこたちと、近所のガキどもと、町内のクソガキどもと、

学校のバカどもと、みんなで分けて食った。

もちろん、家でも家族みんなで食った。

じいちゃんの記憶はほとんどないが、

なぜか真夏にいっしょにスイカを食っていたことは覚えている。

おじさんも、おばさんも、みんないてスイカを食った。

僕が生まれたのは、ひどくボロい借家だったが、

小さな内庭があって縁側があった。

その縁側から家族や友だちとタネ飛ばし競争をやった。

じいちゃんがタネを飛ばしていた映像が頭の片隅に残っている。

「スイカは英語で『タネプップー』にしましょう」

明日アメリカに行くというのに、

頭をぶつけて英語を忘れてしまった友人に

そう提案したのは、バカボンのパパである。

「天才バカボン」のマンガ家・赤塚不二夫は、

スイカに思い出やこだわりがあったらしく、

夏になるとマンガの中に必ずスイカが登場した。

その中で面白かったのが、「おそ松くん」などで

スイカの皮が紙のようにペラペラに薄くなるまで

食べるというやつである。

スイカをペラペラになるまで食う、というのは貧乏人の証だった。

「ほら、これ、あそこの家のスイカ」

「うわぁ、ぺっらぺら」

「ギャハハハ」

という会話で貧乏人を笑ってギャグが成立した。

その頃はみんな貧乏だったので、それでよかったのだ。

昭和の貧乏はあたたかくて楽しくて、

今となってはノスタルジーだ。

というわけで、僕はその赤塚ギャグが大好きで、

いとこや友達と「スイカペラペラ競争」をよくやった。

どっちがより薄くスイカを食べられるか競うのだ。

昔のスイカは、今のより皮が厚く、

白い皮の部分はぜんぜん味がない。

それでもひたすらかじりまくった。

そして笑った。

そういうばかばかしさがスイカにはよく似合った。

夏は子どものものだった。

まだ暑いことが、元気で楽しかった時代。

今、夏休みでも、昼間の公園に子供の姿は

ほとんど見当たらない。

これほどの猛暑、熱中症の危険があるからしかたがないが、

日本の夏もサマーがわりしてしまった。

でも、スイカは暑ければ暑いほど、甘くなるらしい。

明日から8月。スイカをいっぱい食べよう。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。