- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

スタジオツアーと映画シリーズ一気見「ハリーポッター」

一昨年、としまえんの跡地にオープンした

「ハリーポッター スタジオツアー」に行ってきた。

正式名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。

約3万平方メートルの敷地内を歩いて回る

ウォークスルー型のエンターテインメント施設だ。

●見どころ満載6時間ツアー

映画ハリー・ポッターシリーズや、

ファンタスティック・ビーストシリーズ制作の

舞台裏を体験できる。

映画に出てくるセット・小道具・クリーチャー・衣装や、

実際に撮影で使われた小道具などが展示され、

視覚効果を使った体験型展示もある。

初めてなのでフルパッケージのチケットを買い、

音声ガイドもつけて回ったので、ぜんぶ回るのに6時間かかった。

かなり見どころが多く、特に熱心なハリポタファンでもない僕でも

満足のいくツアー。

6時間は長すぎるかもしれないが、普通に3~4時間は楽しめる。

施設内にレストランやカフェもあるので、途中休憩もオーケー。

映画ハリー・ポッターシリーズは、

ほぼ2000年代に制作されており、

CGなどは現在の映像技術の1ランク下の技術が駆使されている。

その分、アナログ的というか、

昔ながらの手作りの部分も残っていて、

セットや小道具などの作りこみがすごい。

魔法学校の教科書など、映らないページまで

しっかり書き込まれており、

映画スタッフの間で受け継がれてきた

「魂は細部に宿る」の精神が生きており、

職人的な意気込みが伝わってくる。

でも、こういう部分は果たして、

今後の映画作りにおいてはどうなのだろう?

コスト削減のためにそぎ落とされているのではないか?

「ハリーポッター」は20世紀の映画文化の集大成。

映画が娯楽の王者だった最後の時代を飾る傑作シリーズ。

そんな言い方もできるのかもしれない。

●全8作再確認、そしてリメイク版ドラマも

というわけで、このツアー後、

アマプラで「賢者の石」から「死の秘宝」まで

全8作を一気見した。

(最後の「死の秘宝」は2パートに分かれている)

主役の3人が可愛い少年少女から青年に成長していくにつれ、

映画各話のトーンが変わっていく。

第1作・2作あたりはコミカルで明るい要素が多いが、

ヴォールデモートとの対決の構図が鮮明になる

中盤から後半にかけて、

ダークでハードな物語になっていく変化が面白い。

そして、やっぱり最終作における謎解き――

ハリーの運命をめぐる、

ダンブルドアとスネイプの人生をかけたドラマに感涙。

何でもテクノロジーでできてしまう昨今の映画製作だが、

演者の子供たちが青年に成長していく過程は、

さすがに機械では実現できない。

それをやってしまった「ハリー・ポッター」は、

やはり空前絶後の作品だろう。

こんな作品は二度と作れない――

と思っていたら、

何とアメリカで連続テレビドラマとしてリメイクされる。

キャストはもちろん全とっかえ。

(映画版の誰か生徒役が先生役として出れば面白いと思うが)

映画版では割愛された詳細な部分が描かれたり、

出番がなかった原作の脇役なども登場するらしい。

製作はすでにけっこう進行していて、

今年の夏には撮影開始予定とのこと。

製作総指揮は、原作者のJ・K・ローリング。

1作につき1シーズンで、最低7シーズン。

後半は内容が膨らむので、回数はさらに増えるかも。

いずれにしても10年スパンで、

映画同様、子役たちが大人になる過程を描き出す。

この時代にすごい構想だ。

「ハリー・ポッター」で一時代を築いたローリングももう還暦。

このドラマ化で、みずからの終活をしたいのかもしれない。

どうしても映画版と比較してしまうだろうが、

かなり楽しみにしている。

小説ももう一度、全巻ちゃんと読み直してみようと思う。

ジャイアント太鼓in府中

昨日、府中駅から東京競馬場に向かう途中、

出くわした、直径2メートルはあろうかという大太鼓。

バットみたいなバチで打つと、

すごい音が街中に響きわたる。

毎年4月30日〜5月6日の1週間、

大國魂神社を中心に府中市内で開催される

「くらやみ祭り」の一つ、「大太鼓送り込み」だ。

東京都の無形民俗文化財に指定しているらしい。

初めて見たが、間近で見るとすごい迫力。

偶然出会えてラッキーだ。

それにしても、この太鼓の皮は何だろう?

大きさからして牛以外に考えられないが、

どうやって作っているのか気になった。

ぜひ職人さんの仕事を取材してみたい。

おりべまこと電子書籍

認知症の

おかあさんといっしょ2(に)

https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99

無料キャンペーン終了しました。

ご購入いただいた方、ありがとうございました。

よろしければ、レビューをお寄せください。

引き続き、AmazonKindleにおいて、

¥500で販売中です。

東京競馬場ローズガーデンで漫遊

どこに行っても混雑しているゴールデンウイーク。

穴場はないかと、大穴狙って府中にある東京競馬場へ行く。

大あたり!ガラガラだ。

土日は競馬はやっていない。

お目当てはバラである。

東京競馬場にはバラ園――ローズガーデンがあって、

無料開放しているのだ。

6月1日の日本ダービーに合わせて調整しているので、

見頃としてはまだ少し早いが、十分に美しく、見ごたえがある。

全体が7つのエリアで構成されており、

300品種を超えるバラと脇役の小さな花・葉・草も充実している。

歩いているとロンドンの公園にいるようだ。

歴代のダービー馬の記念碑と、騎手の人形がかわいい

ダービーホースアベニューもいい感じだ。

そして何より有名な庭園と違って、

あまり知られていないので来園者が少なく、すいていて、

ストレスフリー。ついでに入園料もフリー。

人の映り込みなども気にせず、写真も好きなだけとれる。

テーブルやベンチもたくさんあるので飲食も自由だ。

だだし、自販機も含めて飲食関係の販売施設はないので、

府中駅周辺でドリンクとかサンドイッチとか

お弁当とか持っていくといい。

連休はもう終わりだが、5月・6月の平日はおすすめ。

正門前に電車の駅があるが、

競馬が開催される土日しか運行していないので、

アクセスは府中駅から。ぷらぷら歩いても15分程度です。

おりべまこと電子書籍

認知症の

おかあさんといっしょ2(に)

https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99

5月6日(火)15:59まで無料キャンペーン開催中。

「認知症のおかあさんといっしょ2(に)無料キャンペーン開催中」

「お母さんのところに帰る」と言って家を出ようとする義母。

「こんにちは!元気ぃ~!」と女子高生に突然声をかける義母。

幻の家族と会話する義母。

笑いあり、涙あり、驚きありの認知症介護エッセイ。

認知症になっても人生は続く。

むしろ、新たな人生の幕開けかもしれない。

この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、

ユーモアとリアリティで描き出しています。

忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。

もくじ

- 幸せの歌と認知症の女

- 春だけど自分にいいこと何かやってる?

- サスペンスフルな認知症映画「ファーザー」

- 蛭子能収さんと「with弱者」の社会の実現について

- 認知症 花のアートワーク

- 二度と洋食屋には連れていくべからず

- 認知症患者に安心とハピネスを

- 食卓のマナーと認知症

- また今日もざしきわらしがやってきた

- 赤ちゃんはおとなになって働いています

- 要介護認定更新の日

- 認知症と回想療法士

- リス系認知症患者の冬じたく

- 京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族

- 認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉

- 認知症患者のごあいさつを受け止められますか?

- みかんせんべいに秘められた物語

- 魔女っ子カーチャン

- 親の介護は5年で卒業(というマイルール)

- どんな子どもも「世界は美しいよ」と実感させてくれる

- 認知症患者の純粋な「かわいい」の価値

- 鏡の国のお義母さん

- 「痴呆症」は老害ワード?

- 義母の入院

- 食べ物の恨みは死ぬまで残る

- 入院していたことなんて記憶にありません

- お母さんといっしょの夏休み

- 義母の回復と阿佐ヶ谷の七夕まつり

- 笑える遺影

- 秋の最後の日の散歩

- 年末の認知症ミステリー

- 義母のお正月スペシャル

- 90歳は人生卒業の齢?

- 生きるとは死ぬまで幻想を抱き続けること

- 認知症になっても人生は続くか?

- AI・ロボットが“理想的・人間的な認知症介護”を実現する

(全36編採録)

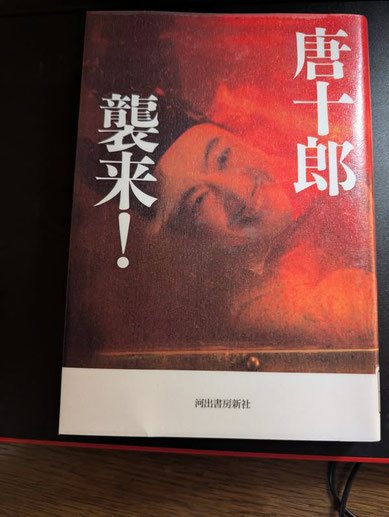

今また、唐十郎 襲来!

かつてのアングラ演劇シーンのヒーロー 唐十郎の一周忌。

昨年11月に出された追悼本

「唐十郎 襲来!」(河出書房新社)を読んだ。

現代演劇を研究し、過去、唐十郎界隈の評論も出している

評論家・編集者の樋口良澄氏がまとめたものだ。

同氏を含め、30人以上の人が、

それぞれの「唐十郎体験」を、

証言・エッセイ・読解・インタビュー・短歌・俳句など、

様々な形の文章で語っている。

中には寺山修司、蜷川幸雄のものも。

もちろん、過去の原稿を転載したものだが。

あの演劇界の巨人たちがみんなそろって、

あちらの世界に行ってしまったんだなぁと改めて実感。

蜷川幸雄のパートは、2011年の唐さんとの対談になっており、

二人の対談は、これが最初で最後だったようだ。

唐さんが「蜷川くん」と呼んでいるのが面白い。

●不破万作のインタビュー:伝説の舞台裏

特に心に残ったのは、状況劇場の初期から劇団員として

長年、活躍し、名脇役として名を馳せた不破万作のインタビュー。状況劇場が活動した1960~80年代は、

まだインターネットがなかったので、

この劇団にまつわる話題、唐十郎にまつわる逸話は、

良きにつけ、悪しきにつけ、いろいろな尾ひれがつき、

事実を大いに誇張した伝説として語られていた。

1969年、新宿西口公園で芝居を強行上演して逮捕された事件、

寺山修司の天井桟敷との乱闘事件、

そして、何度も行われた海外ゲリラ公演――

しかも当時まだ治安も環境も劣悪だった

アジアから中近東地域の旅公演などの話を本や雑誌などで読み、

当時学生だった僕たちは、唐十郎と状況劇場に対して、

途方もないスケールとエネルギーを持った、

天才、怪物演劇集団のイメージを抱いたものである。

不破万作はその舞台裏を明かし、いろいろ事件を起こしたものの、唐十郎も普通の人間だったのだなぁと、

ほほえましい思いになった。

特に妻だった李麗仙の前では小さくなっていた――

という話には笑ってしまった。

昨年も書いたが、僕も状況劇場の入団試験を受けに行って、

一度だけ、じかにこの夫婦に会ったことがある。

李麗仙は攻撃的でちょっと怖かったが、

唐さんは抱いていたイメージとのギャップもあって、

ずいぶん優しい人だなぁという印象が残っている。

そして唐さんに「きみの作文は面白かった」と言われたことが、

今の自分を支える柱の一つになっている。

●久保井研のインタビュー:

後半の創作活動を継続可能にした作劇スタイル

現在、座長代行・演出として唐組をまとめる

久保井研のインタビューもよかった。

彼と編集者・樋口との対話で、

状況劇場時代、「戦後復興した街に対する違和感」を

創作活動の根源にしていた唐十郎が、

唐組として再出発するにあたり、

「新しいメディアによる新しい現実を描き、

豊かさの中で右往左往する人間を描く」という

手法に切り替えたという話は、とても興味深い。

過去の実績・作劇法にこだわらず、自分の演劇を続けるために、

テーマとなる現場に出かけ、独自の取材をして戯曲を書くという、状況劇場の頃とは違う作劇スタイルは、

唐十郎の後半の創作活動を継続可能にした。

どんな天才でも、何十年にもわたって、クオリティが高く、

パターンに頼らない創作を続けるのは至難の業だ。

唐十郎が偉大なのは、なりふり構わず変えるべきところは変えて、好きな演劇を、けっしてブレることなく、

半世紀以上、死ぬまでやり続けたことである。

●永堀徹のエッセイ:唐十郎の原点

そして、もう一つ感動的だったのが

「唐十郎の原点」という唐十郎=大鶴義英の、

明治大学時代の一つ年上の先輩である永堀徹のエッセイだ。

1960年の安保闘争の挫折によって、活動継続の危機に瀕した、

彼らの明治大学実験劇場は、

都市の中での演劇に距離を置こうと、

茨城県の農村に地方公演に出かける。

都会と田舎との情報格差・ライフスタイルの違いが大きな時代に、若者たちが見知らぬ土地で、

どのように芝居をやり、何を得たのか?

タイトル通り、「唐十郎の原点」が、

まるで昨日のことのように鮮やかに、

朴訥な文章でつづられている。

最後のほうは読みながら涙してしまった。

本当に唐十郎はこの若き日の体験を基点に、

生涯、紅テントを持続し続け、それは今また、

後進に受け継がれた。

1960年代の日本の演劇ルネサンスが生んだ奇跡である。

あれから1年。

永遠の演劇少年・唐十郎に改めて合掌。

電子書籍

認知症のおかあさんといっしょ2

5月6日(火)15:59まで

無料キャンペーン開催中。

もくじ:

・京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族

・認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉

・認知症患者のごあいさつを受け止められますか?

(ほか 全36編採録)

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。