- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

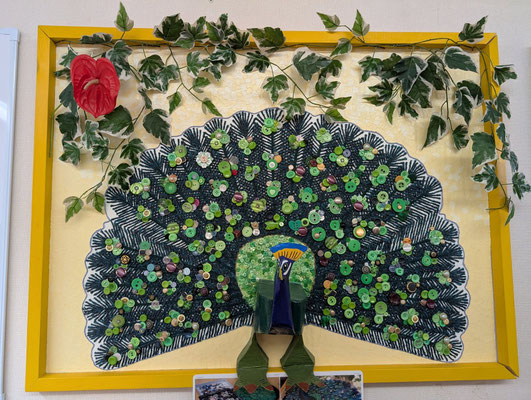

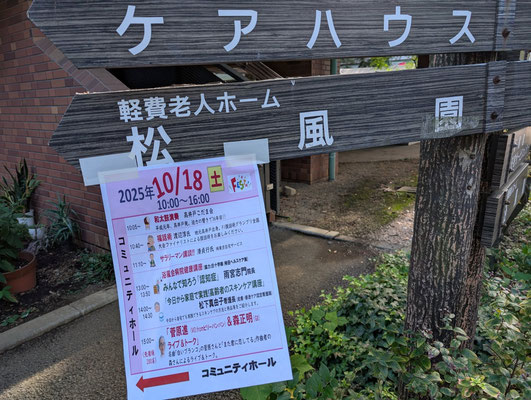

浴風会フェスタに出向く

杉並区の高井戸にある「浴風会」のイベントに行く。

浴風会は高齢者の医療・介護・福祉の総合拠点。

緑があふれ、日比谷公園ほどの広い敷地に

病院や多様な養護施設があり、

うちの義母もデイサービスやショートステイで

お世話になっている。

大正14(1925)年の設立なので、今年でなんと100年。

一般的にはあまり知られていないと思うが、

この手の福祉法人としては、

おそらく東京を代表する施設の一つだろう。

皇室の人たちもたびたび視察に訪問している。

今年の参院選で「幸齢党」を立ち上げて立候補した、

精神科医・著述家の和田秀樹氏も過去に

ここにある高齢者専門の総合病院に勤務していたことがある。

ちなみにイベントの前夜祭として和田氏の講演や、

病院長の認知症に関する講演も行われた。

施設として重要な活動を行ってきた歴史があり、

特に介護保険法が施行された2000年以降は、

介護に関する専門施設として頼られることが多くなったようだ。

ただ、介護や高齢者とかかわりが薄い人たちにはなじみがなく、

親しみが薄いかったからだろう。

10年余り前から年に一度、地域に開かれた、

誰でもウェルカムの大規模なイベントが開かれるようになった。

デイサービスから案内をもらったので、

利用者の家族として、なかば義理で出向いたのだが、

思っていたよりも盛大で賑やか。

年季の入った木々やレトロな建物が並ぶ敷地内は、

老舗大学のキャンパスのようだ。

じいさん・ばああさんはもちろん、

子供連れも大勢来ていて、内容も充実していた。

ただ、出かけたのがちょっと遅かったので、

いろいろ面白そうな催しが予約いっぱいで

参加できなかったのが残念。

終活ドラマ・終活映画が面白い

昨日は草彅剛主演のドラマ「終幕のロンド」を見た。

遺品整理会社の話である。

映画ではこういう作品は最近よくあるが、

この時間にこういうテーマのドラマって。

先日のネオ終活の番組と言い、

急速にこんな時代に突入した?

もしや、これもDeathフェス効果?

どちらもフジテレビの番組だが、

そういえば、今年のDeathフェスに

フジが取材に来ていたという話を聴いた。

攻めてるフジ。

中居問題から発したドタバタで開き直ったのだろうか。

でもまぁ、製作陣は発奮したのか、

昔のトレンディドラマの栄光など、かなぐり捨てて

がんばっていると感じる。

それにしてもこのドラマ、孤独死をはじめ、親子の断絶、

ブラック企業の自殺隠ぺいとか、LGBTQのこととか、

最近のエンディング周りの社会問題てんこ盛り。

もしや、これから尊厳死問題なんかも出てくるのかな?

そういえばXで国民民主党の玉木代表が

「尊厳死法制化を議論云々」って発言した、

とか言って「けしからん、こいつを総理にするな!」

って投稿を見たけど、

玉木総理問題はともかく、

今、イギリスでもフランスでも法制化の検討が進んでいる。

欧州各国を始め、世界の国のいくつかは法制化されている時代。

だから日本も…というわけじゃないけど、

尊厳死をまともに議論の俎上に乗せるときは

もう来ているんじゃないかな。

数年前、カンヌ映画祭で賞を取った「PLAN75」も日本の作品。

攻めてる作品だが、テーマがテーマだけに、

日本ではほとんど話題にもされていない。

興味のある人は見てみてください。

ちなみに「終幕のロンド」は草薙主演だけど、

11月に木村拓哉主演の映画で

「TOKYOタクシー」というのをやる。

フランスの終活映画の名作「パリタクシー」の翻案。

共演は倍賞千恵子。

老婦人が「葛飾柴又」の家から葉山の施設に行くのに

タクシーに乗るというストーリー。

ご婦人の名はさくらじゃなくて、すみれだけどね。

監督はもちろん山田洋次。

なんかSMAPももう懐かしいね。

ダンスはまだ終わらない

体験作家・雨宮優さん主宰の「踊れる文学コンテスト」で

自作「ダンスはまだ終わらない」を3位に選んでいただいた。

じつはこの作品、過去にこのブログで発表した

4つのエッセイを構成・アレンジして短編小説に仕上げたもの。

仕事の合間に慌てて書いたのだが、

結構、自分好みの作品になったので

noteで応募してみたら嬉しい評価になった。

雨宮さん、どうもありがとう。たいへん光栄です。

1.群青色の交差点で

日が沈み、空は薄く群青色。

いつもの駅を通り抜け、いつもの通りを西から東へ。

自転車のペダルを踏みながら、

信号待ちの交差点で、僕は出会った。

向こう側に女性がふたり。

小学校高学年くらいの女の子と、そのお母さん。

信号待ちの短い時間に、ふたりは仲良くふざけ合ってる。

お母さんは体をスイング、リズミカルに脚をサイドキック。

娘はキャッキャと身をくねらせ、その光景に僕は見とれた。

鍛え上げられた筋肉の輪郭。

クラシックバレエの素養が、通りの向こうからでも見える。

本当に母娘なのか?

叔母と姪か、齢の離れた友達か――

そんなことを考えてるうち、信号が変わる。

僕は北から南、二人は小躍りしながら南から北へ。

すれ違いざま、僕は想像した。

あの女性はダンサーなのかも。

でも暮らし向きは良くない。

もしかしたら夫はろくでもない男で、離婚して娘と二人暮らし。

お金がなくて仕事を掛け持ち、スーパーのレジ、トイレ掃除

介護ヘルパー、宅配便配達。

それでも彼女は踊るのをやめない。

自分のために、娘のためにも。

ほんの一瞬のことだったけど、

生きてることは楽しい。

そして生きている限り、僕たちは踊り続けていける。

ふたりは僕に教えてくれた。

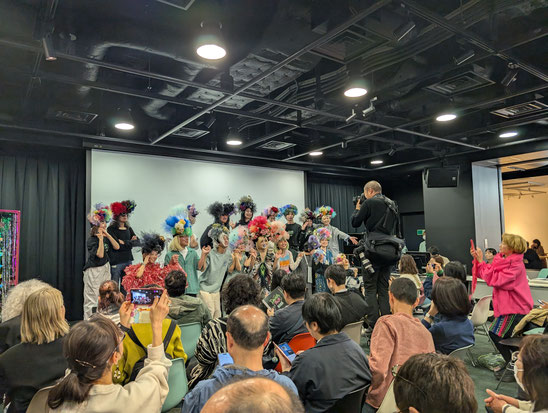

2.カバの国のダンサーたち

男はある齢を過ぎると踊らなくなる。

ところが女はいくつになっても踊る。

昨日、友だちのダンス公演を観に行った。

西アフリカのマリの民俗舞踊。

エネルギッシュで好きだけど、

正直、マリもガーナもケニアも、僕には区別がつかない。

「マリ」はバンバラ語で「カバ」の意味、

首都バマコにはカバの銅像があるという。

司会役の先生は年齢不詳のマリ人の女。

生徒の大半が高齢の女性。

浴衣を着て盆踊りをしていたら、

近所のおばちゃん・ばあさんといったところだけれど、

民族衣装をまとって激しく踊ると、アフリカの精霊みたいに見える。

みんな、楽しそうに踊る。

その顔は夢中になって遊ぶ子どもたちの、

弾けるような笑顔そのままだ。

せっかくここまで生き延びたのだから、

思い切り楽しんでしまえという「やる気」。

妻なり、母なり、愛人なりの務めを終えて、

もうセクシーであり続ける必要はない。

そうした思いが女たちの心を解放する。

上手いか下手かなんてどうでもよくて、

見ている側が笑っちゃえるくらいでいい。

死ぬまで笑って踊って、

それで人を笑わせられたら、それが最高。

3.男が躍り出す予感

バレリーナを目指す女の子は数多いけど、男の子は少ない。

自分が子どもの頃も、息子が幼い頃も、

すぐ近くにそんな子は一人もいなかった。

バレエは素晴らしい芸術で、

へたなスポーツをはるかに凌ぐ筋肉量と運動能力がいる。

稽古もハンパないが、ここでは男に対する偏見がある。

「ボク、バレエやりたい」なんて言い出したら、

周りはびっくりして「なんで男なのに……」

親も「なんでサッカーや野球じゃないんだ!」

と怒り出すかもしれない。

でも男子がバレエをやり出すきっかけは、

きっと武術をやりたい人と同じだ。

純粋にその運動に秘められた、

美とエネルギーと人間のドラマを感じ取れるから。

長寿化が進み、シルバーエイジになって踊り出す男が、

大勢出てきたら、きっと笑ってしまうだろう。

でも笑えるからいい。

笑って世の中が大きく変わるかもしれない。

4.そろばん玉とバレエシューズ

わたしの妻は子どもの頃、バレエが習いたかったと話した。

幼稚園生の時、ひとりでバレエ教室に通って、

真剣に見入っていたという。

でも先生から「今度からはお母さんと来てね」と言われたので、

勇気を出して進言したら、あっけなくNGをくらって沈没。

それでもしつこく抵抗して、ついにお父さんへ話を持ちかけると、

「そこまで習い事がしたいなら」という展開。

期待で胸がはちきれんばかりに膨らんで――

紹介されたのは、そろばん塾。

実用的な習い事ならいいだろう、と。

「アン・ドゥ・トロヮ、プリエ、シャッセ」の代わりに、

「ねがいましてーは、13円なり、125円なり……」

そろばんの玉を弾きながら、

「バレエを習ってるはずだったのに、

なんでここでパチパチやってるんだろう?」

ちょっと切ないけど、かなり笑える光景。

じつは、わたしの方が習った経験がある。

演劇学校の必修科目、俳優の肉体トレーニングとしてのバレエだ。

指導役のF先生の印象は鮮烈だった。

きりっと伸びた背筋、凛とした立ち姿。

フッと腕を上げただけで、ツィと足を上げただけで、

周囲の空気を一変させてしまう。

脊椎動物の最高進化形。

しかもその時の彼女の年齢が、

母と祖母の間くらいと知って、さらにびっくり。

女性に対する概念が壊れるほどのカルチャーショック。

5.ネバーエンディングな少女たち

最近はバレエ教室が増え、

日本のバレエ人口は世界一だという。

子どもにバレエを習わせる人が増えたのと、

大人の女性たちの参加がその理由。

かつて習っていたけど競争からこぼれ落ちた人も、

カミさんみたいに、やりたかったのにできなかった人も、

健康や美容を理由に、抵抗なく教室へ行けるようになった。

子育てがひと段落して、

「ああ、人生もうここまで来ちゃった。

もしかして、わたしの女としての役割はここまで?」

そんなふうに考えたりすると――

身体の奥底から、長らく眠っていた夢がむくむく湧いてくる。

あの時はあそこでやめちてしまったけど、もう一度踊りたい。

親に言われて泣く泣く諦めたけど、今からでもやっぱり踊りたい。

夫や息子に驚かれないよう、

表向きの理由は健康のため、美容のため。

もしかしたら「なぜ私はバレエ教室へ行くのか」

プレゼンまでやらなきゃいけないかもしれない。

それでも本気でやりたい。

これも切ない。

でも、笑える。笑えるからいい。

面白くて、笑えて、だから応援したくなる。

そんな大人の夢がいっぱいあふれると嬉しいじゃないか。

エピローグ 踊り続ける理由

夕暮れの交差点で出会った母娘も、

カバの国の踊りを踊る高齢女性たちも、

そろばん塾からバレエ教室へ向かう女たちも、

みんな同じことを教えてくれる。

人生に「遅すぎる」なんてない。

踊りたい気持ちに年齢制限はない。

上手い下手より、楽しいかどうか。

笑われても構わない、笑えるから。

だって、踊っている時の顔は、

夢中になって遊ぶ子どもと同じ。

弾けるような笑顔で、生きていることを全身で表現する。

そんな姿を見て、わたしもいつか踊り出すかもしれない。

新しく人生をスタートさせるように。

その時はきっと、みんなに笑われるだろう。

でもそれでいい。

笑って自分が変わり、世の中が変わるのなら。

変わるのなら。変わるのなら。変わるのなら。

おわり

就活と終活をいっしょにやる時代がやってきた

昨日、たまたまテレビの情報バラエティで

「ネオ終活」なる特集をやっていたのを見た。

10代後半から30そこそこの若い連中が

こぞって「終活」をやっているというのだ。

昨年から渋谷ヒカリエで開催されている

「Deathフェス」のお手伝いをしたり、

新潟のロックバンド「終活クラブ」の記事を

書いたりしていたので、

若者も「終活」に興味があるんだなぁとは思っていたが、

こんな民放のゴールデンタイムの番組で

俎上に上るようになったんだと、そこはかとなく感動した。

VTRに出てた若者は、子供~学生時代に、

コロナ禍に遭遇した世代。

死が隣り合わせになった環境を体験したこと、

そしてまた、楽しく盛り上がるはずの青春期を

コロナに奪われた悔しさ・切なさは、

感性の擦り切れたおとなが想像するよりはるかに大きい。

また、日本各地・世界の各地で相次ぐ自然災害や

地球温暖化による気候変動の影響も小さくないだろう。

「終活しよう」という背景には、

人それぞれいろいろな思いや事情があるが、

基本的には、やはりせっかく生まれてきたのに、

そして、いつ死ぬかわからないのに、

自分がやりたいことができずじまい、

わからずじまいじゃ嫌だ~という心の「叫び」があり、

その叫びに突き動かされてアクションするのだと思う。

今は我慢して、自分が好きなこと・やりたいことは

齢を取ってから時間的にも経済的にも

余裕ができたらやればいい――

という大人の話に、もうだまされんぞ!と気づき始めたのか。

そうだよ、そうそう。

「いくつからでも人生やり直せる」のは事実だが、

その一方で、体力・気力は確実に落ちる。

そして、体力・気力・若いエネルギーがあるからこそ、

やれることがいっぱいある。

大人の敷いたレールに乗せられて、

おとなしく就活しているだけではあかん。

会社や組織のいうことをまるごと聞いて、

奴隷みたいに働いているだけじゃいかん。

みんな、イキイキ生きるために、がんばって終活しよう。

番組に出ていた、入棺体験ができる

江東区の終活スナック「めめんともり」にも行ってみよう、

来年4月14日(よい死の日)の前後には、

また渋谷でDeathフェスも開かれるよ。

サッチャー元首相と高市早苗新総裁

街には失業者があふれ、

地下鉄の構内にはホームレスがたむろし、

トサカ頭のパンク野郎が観光客に写真を撮らせて

カネをせびり取っていた。

僕がイギリスで暮らしていた

1985~87年のロンドンの日常的風景。

マーガレット・サッチャー首相が、「英国病治療」のため、

それまでの福祉政策に大ナタを振るっていた時代だ。

高市早苗新総裁(そして、たぶん新首相)は、

そのサッチャー元首相の信奉者であるという。

サッチャーはイギリスではもちろん、

世界の先進諸国のなかでも初の女性首相だったので、

高市総裁に限らず、女性政治家のなかには信奉者が多いだろう。

サッチャーは思想家・実務家の両面で優れていて、

それがあの強いリーダーシップに繋がり、新自由主義を断行。

重要産業の国有化や社会保障制度の多くをそぎ落とし、

慢性赤字を克服した。

それで「強い英国」が復活したと評価されることが多いようだが、

一方で貧富の格差はかなり増大したのだと思う。

僕の働いていた日本食レストランには、

連日、裕福な人たちが大勢来ていたが、

休日、外を歩くと冒頭のような風景に出くわした。

あの頃のロンドンは、

いい意味でも悪い意味でもひどく人間臭かった。

町のあちこちから人臭さが漂っていた。

高市総裁も回顧録を何度も読み返し、

「尊敬する」と公言するからには、

マーガレット・サッチャーが政治家として成し得たストーリーが、

そこはとなく頭のなかにあるのだろう。

もはや世界で女性のトップは珍しくなくなった2025年、

やっと日本で誕生した(たぶん10日後には)女性首相。

でも、最初の組閣の段階で、もう麻生のじいさんの影が出ている。

本当にだいじょうぶなのか?

彼女にサッチャーのような手腕を求めるのは酷かもしれないが、

少なくとも、ジジイどもに対抗する覚悟を持って、

それこそ粉骨砕身、ワークライフバランスなどくそくらえで、

麻生のマリオネットちゃんにならないよう、

がんばってほしいものだ。

みなしごたちの殺処分とペットのための終活

来週、仕事でペット関連の取材があるので、

YouTubeで犬猫の殺処分の映像を見た。

取材は「ペットをみなしごにしないために何をすればいいか」

がテーマ。

可愛がっていたのに、飼い主の死や入院、施設への入所などで

みなしごになってしまう犬や猫が後を絶たない。

引き取り手がいない場合、最悪、彼らがどんな結末を迎えるのか、

多くの人は知識だけでなく、

目で見て知っておいた方がいいだろう。

「殺処分という現実を直視してほしい」という意図で

いくつかの映像が公開されている。

言うまでもなく、残酷で胸が痛み、トラウマになる。

死んでいく犬や猫はもちろん可哀そうだが、

僕はそれ以上に、こうした仕事をしなくてはならない

保健所の職員の人たちが気の毒でならなくなった。

おそらく身分としては公務員ということになるのだろうか。

でも、こんな仕事を好きでやる人はいない。

むしろ担当職員の人たちは動物好きが多いらしく、

必死で里親を探すらしいが、救われる子はごく一部。

税金を使っていつまでも施設内に犬猫を置いておけないし、

保護されるみなしごは毎日増える。

言ってみれば、ところてん式に入所してきた数だけ、

外に出さなくてはいけない。

そして、誰も生きては出られない。

しばらく前に、ペット葬の記事を書いたが、

飼い主に最後まで愛された犬猫は、

旅立つためにトリミングをされ、

生きて眠っているような姿になって見送られる。

とても手厚い弔いだ。

ところが、処分された犬猫はゴミ扱い。

そのギャップはすごく、

作業に携わる職員さんたちのぞんざいな動作が目に余る。

でも、やむを得ないのだ。

とてもじゃないが、

心を込めて丁寧に弔ってなどいられないだろう。

そんなことをしていたら、心臓がいくつあってももたない。

自分の心を守るため、

この作業時にはロボットにならざるを得ないのだ。

犬猫にとっても、人間にとっても地獄。

繁栄し、世界の人たちがもてはやすクールジャパン、

連日、テレビにもネットにも、

かわいい動物の映像があふれるわが日本は、

一皮むけば、まだこんな国だ。

ペットを飼う常識は昔と変わっている。

「死んじゃったからもう面倒見られない。しかたないじゃん」

それではもう済まされなくなっている。

「もし、飼い主の自分の方が先に死んだら…」

というところまで想定して、

ペットのために終活する必要が生まれている。

「ばけばけ」と彼岸花

「耳なし芳一」などの怪談を残した

小泉八雲(ラフディオ・ハーン)の

奥さんが主人公の「ばけばけ」。

今週から新しく始まった、

NHKの朝ドラをたまたま見たのだが、超面白い。

初回、朝っぱらから(ドラマの中では夜中だが)

家族で丑の刻参りして、

藁人形に五寸釘打ち込んでいるのにはワロた。

明治は昭和以上に面白い時代だ。

そして、主人公の少女時代を演じる子役の女の子が

可愛くておもろい。

「野垂れ死に、野垂れ死に」と歌う主題歌も気に入った。

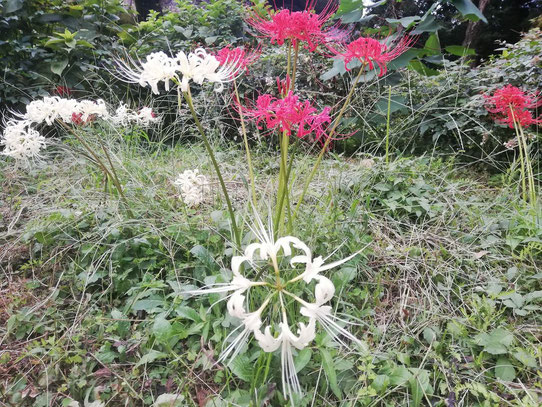

今年は猛暑で遅咲きしている彼岸花は、

「死人花」とか「幽霊花」といった別名があるようだ。

日向で見ているときれいだが、確かに日陰で咲いているのや、

夕暮れの薄暗い中で見ると、ちょっと妖しい雰囲気を醸し出す。

彼岸花にそうした妖のイメージが付いたのは、

まだ死者を土葬していた時代、

ネズミやモグラが入り込んで遺体を齧るので、

周囲によく植えていたからだ。

彼岸花の球根には猛毒があるので、

ネズミなどが寄り付かなくなるのだ。

そんなわけで昔の人たちは、

遺体が埋まっている場所に咲く彼岸花を

かなり気味悪がったらしい。

そういえばこの間、子供らが遊びで

「青い彼岸花はないか」と探していた。

「鬼滅の刃」のボス鬼・鬼舞辻無惨が、

太陽の光を浴びても生きられるように=

不死身になる薬として、青い彼岸花なるものを

手下の鬼たちに探させていたからだろう。

もちろん、赤でも白でもなく、青いのは実際にはない。

同じく「鬼滅の刃」のなかで魔除けとして使われ、

鬼にとって強力な毒となる藤の花も、

実際には猛毒を持っている。

鬼でなくても、人間にとっても口にしたら危険だ。

やはり美しいものには毒がある。

藤も彼岸花も化け物に近しい花だと思うと、

ちょっと見え方が違ってくる。

不滅の手塚マンガ再発見「おさむーびー」

昨日、手塚治虫が亡くなる3年程前の

ドキュメンタリーを放送していたので、チラ見した。

大げさでなく、

本当に命を削って何十年もひたすらマンガを描き続けた天才。

それも近年のマンガ家のように、

強力なヒット作を何年も続けるのではなく、

子供対象から大人対象まで、バラエティ豊かなジャンルで、

実に多彩な作品を、次から次へと発表していた。

昭和レジェンドのあるある話だが、

本当に全然寝ていなかったようだ。

今では科学的に睡眠をとらないと

脳が正常に働かないことが証明されている。

が、それは僕らのような凡人の話。

彼のようにそんな科学的常識に当てはまらない人間、

意志の力で不可能を可能にしてしまう天才は確実に存在している。

60歳で「もっと仕事をやらせてくれ」と言って、

この世を去った手塚治虫。

あれだけ描いても満足も納得もできず、

残念な思いを残したかもしれないが、

それでもマンガの創作を通して、

彼は寿命の倍以上に匹敵する時間を

生き抜いたのではないかと思う。

最近、YouTubeの手塚プロダクション公式サイトで、

「おさむーびー」というのを配信しているので、

仕事の合間によく見ている。

これは手塚作品をアニメでなく、

コマ割りされたマンガを動かし、声優がセリフを吹き込み、

動画風にしたもの。

雑誌に読み切りとして掲載され、その後、全集に納められた、

マイナーな作品が中心で、短編ミステリーやブラックな話が多い。

いずれも半世紀ほど前の作品だが、

これがめっちゃ新鮮で面白い。

話の構成とストーリーテリングのすばらしさ、

ビジュアル表現の見事さ、

そしていろいろな角度から見て楽しめる奥深さ。

改めて手塚治虫の天才ぶりを堪能できる。

その中の一編「紙の砦」は、

少年時代の戦争体験をもとに描いた半自伝的作品で、

初めて見たが、

手塚先生がなぜ命を削ってマンガを描いていたのか、

これを見るとわかるような気がする。

戦争で生き延びることができた自分の人生は、

ひたすら創作するための人生――

時代の波、流行の波などと闘いながらも、

魂の命じるままに手を動かし続けていたのだろう。

不滅の手塚マンガは、僕にとって元気の源である。

今は夢となった100円サンマ

サンマが何年ぶりかに豊漁、

今年は太ったおいしいサンマが安く食べられますよと、

何度もニュースで放送されたので、楽しみにしていた。

ところがこの一月近く、何度スーパーに足を運んでも

「サンマ豊漁」を実感することができない。

確かに昨年、一昨年などと比べると、

やや太めではあるような気はする。

が、問題はお値段で、

一匹200円を下回っているのを見たことがない。

今日は300円近く。ふざけるなよと思わず呟いてしまった。

僕の頭の中では、

旬の脂ののったサンマは一匹120円がデフォルト。

安売り日なら100円。高くても150円未満。

いつの話だ?と問われても、明確に答えられないが、

少なくともコロナ前はこれくらいだったと思う。

4,5年前から不漁が報じられ、

サンマは食卓から遠ざかった。

今年は、確かにこの数年に比べればマシとは思うが、

メディアで豊漁、豊漁と騒ぐのが、とんと理解できない。

僕の心のなかでは、

もうあの100円サンマは戻ってこないのだろうと、

そこはかとない絶望感が漂っている。

まぁ、サンマが死ぬほど好きってわけでもないので、

このまま一生サンマが食べられなくても、べつに悲しくはない。

この世界にはサンマなんて魚を一度も口にすることなく、

一生を終える人たちがたくさんいるのだ。

それにしても、一向に

「サンマやっぱり高いじゃん」の声が聞こえてこないのは、

みんな一匹200円で問題ないと思っているのだろうか?

物価高だからしゃーないとあきらめているのだろうか?

僕のように「100円サンマ」を

憶えている人はもういないのだろうか?

もしや、いつの間にか、みんな認知症になって、

新米4000円ももはや当たり前で、

2000円、3000円で買えたぞって叫んでも、

それ昭和の話?と思っているのだろうか?

季節が変わり、いろいろな疑念に取りつかれつつ、

結局、今年もまだサンマを口にしていない。

1匹100円はもはや夢物語でも、

3人家族なので、せめて3匹500円(税込み)

くらいにはなってもらいたいものだ。

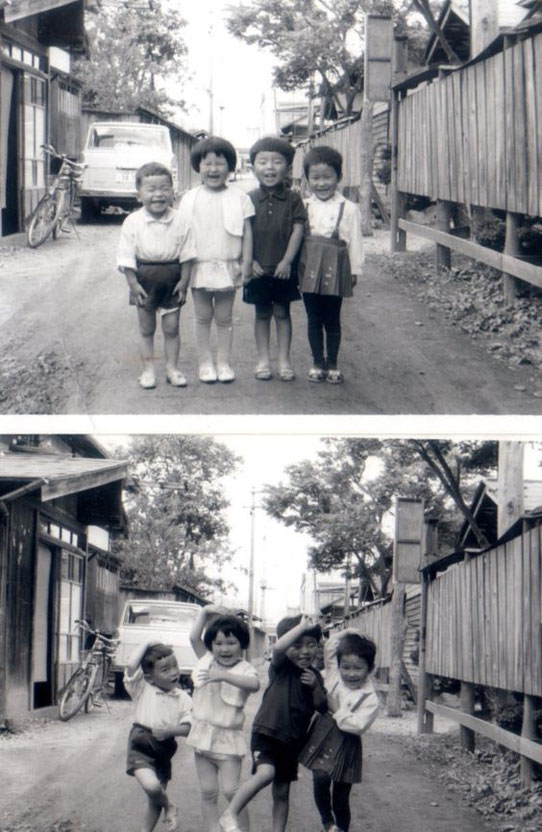

ストーリーを語るのに恵まれている昭和人

8月からとあるグループ会社の会長の自叙伝を書いている。

以前、そのグループ会社の取材をして

雑誌記事を書いたことから紹介され、

ご縁があって仕事をさせていただくことになった。

太平洋戦争が終わる少し前に生まれた方なので、

戦後80年をまるまる生きておられ、エピソードは豊富だ。

20代半ばで独立して会社を起こし、

高度経済成長の波、さらにバブル経済の波に乗って

グループを大きくしてきた。

その経緯と独立時の思いを残したいと、

ご自身で10年余りにわたって原稿を書き綴ってきたが、

どうにも行き詰まり、僕がそれを引き取って構成し、

新たなインタビューを交えてリライトしていくという作業だ。

原稿用紙100枚以上におよぶ手書き原稿は、

正直、なかなか読みづらく、字も判別しづらい。

ざっと読んで内容もチェックして頭の中でイメージができたので、最初の1万字分は書いたが、後が続かない。

観念して手書き原稿を一度、

ほぼ全編そのままパソコンで打ち直すことにした。

かなり面倒で時間がかかる作業だが、

やっていると会長の体験や思考、

幼少期の家庭の状況や仕事の状況、

高度経済成長時代の東京の風景や暮らしぶりなどを

肌で感じることができる。

取材の録音もしばらく前はAIを使って書き起こしていたが、

最近はあえて再度、

録音を耳で聴いて手を使って書き起こすようにしている。

そのほうが相手の意図・感情や人となりが入り込んでくるのだ・

自分のからだを通さない文章は、どこか上滑りして感じられる。

べつにアナログを礼賛しているわけではないが、

他人はともかく、そうしたやり方がどうも自分には

向いているようだ。

早い話、そのほうが「やってる感」が湧き、書くのが面白くなる。

ビジネスの世界では「やってる感」は

単なる自己満足としてネガティブに捉えられることが多いが、

仕事をするうえで気分を上げることは重要だし、

せっかく好きでライターの仕事をしているのに、

書く醍醐味が味わえないのでは本末転倒だ。

この会長はビジネス大好き、経営大好き、

バリバリ働くのが大好きという人で、

まさしく仕事大好き・昭和人の典型みたいな人である。

その一方で非常な愛妻家で、原稿の半分くらいは、

共同経営者だった奥さんの話、奥さんがらみの話になっている。「妻〇〇」という名が何回出てくるか数えられない。

今回の自叙伝は先に逝ってしまった奥さんへの

追悼の意味もあるのだろう。

この仕事をしていて思うのは、

昭和人は「自分のストーリーを語るのに恵まれている」

ということだ。

会長のような成功者でなくとも、

当たり前に貧乏していた。

当たり前に苦労していた。

当たり前に不便な思いをしていた。

そういう時代を生きて来たということは、

ただそれだけでストーリーになると思う。

現代社会はそうした昔の暮らしの負の部分を取り去り、

安心・安全・生産性・快適性を第一に、

山道・でこぼこ道を、歩きやすいよう、

きれいな舗装された道にしてきたわけだが、

いろいろなものに守られて平坦な道を

てくてく歩くだけではストーリーは生まれにくい。

生きやすさと、生きる面白さや意欲を両立させることは、

なかなか難しいようだ。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。