- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

映画「国宝」 畸形の演劇と女形の生き様

かつてはギリシャ劇にも、シェイクスピア劇にも、

中国の京劇にも、能・狂言にも、女優は存在せず、

男の俳優だけで芝居は上演されてきた。

いろいろな事情があったと思うが、女が舞台に立つと、

多くの男がそれに現を抜かして働かなくなり、

社会が立ちいかなくなったので、為政者が禁じたのだろう。

しかし、社会の発展とともに演劇の世界は広く開放され、

女優もだんだん舞台に立つようになった。

21世紀の今日、世界でいまだに女優が舞台に立てない演劇は、

日本の歌舞伎だけである。

江戸幕府によって女優が禁じられてから400年。

女を演じる男優--女形は

何代にもわたってその技芸が伝承されてきた。

今や一種の世界遺産ともいえる独特のスタイルだ。

その女形に人生を賭け、紆余曲折を経ながら

ついに人間国宝にまでたどり着く男の物語。

吉田修一の同名小説を映画化した「国宝」。

1964年から2014年までの50年間を描いた一代記は、

歌舞伎の世界の裏側を見事に描き出している。

歌舞伎は一見、華やかでセレブな世界だが、

よく考えたら、何でいまだにこんな慣習・ルールが成り立つの?

と思えるような魔訶不思議な世界であり、

畸形の演劇ともいえる。

いまだに女が舞台に立つのが許されないことに加え、

伝統芸能でありながら、国家に守られているわけでなく、

純然たる商業演劇として運営されていること。

家・家族で伝承する技芸であるからこそ、

「血」を守っていくためのこだわりが強いこと。

みんな、小さな世界で生きているので、

身内・味方に対する愛情・友情・敬愛心は強いが、

一旦事情が変わると、

たとえば、父親・師匠などの後ろ盾を亡くしてしまうと、

たちまち冷淡に扱われ、干されるようになる。

要するに、この物語の主人公・喜久雄のように、

才能があれば、芸が優れていれば出世できるという

フェアな世界ではないのだ。

とはいえ、商業演劇なので、

客を集め、興行を打っていくため、

常に客の期待・時代のニーズに応え、

新しいスターをプロデュースする必要がある。

その微妙なバランスのなかで歌舞伎は生き延びてきた。

そのあたり、原作(まだ読んでないが)は

かなり詳細に買いているようだが、

この映画でも十分描き出している。

重厚なドラマは、昭和・平成の時代背景も相まって、

素晴らしく見ごたえがあって、

3時間以上の長丁場でもまったく飽きさせない。

吉沢亮と横浜流星の熱演が話題になっていて、

もちろん、彼らの感情表現や演技・踊りは素晴らしいのだが、

僕としては、この2人に影響を与え、

無言のうちに「女形の生き方」を示唆する

人間国宝・小野川万菊の存在が、とりわけ胸に刺さった。

演じるのは、長らく孤高のダンサーとして活躍してきた田中泯。

その妖怪じみた女形ぶりはすさまじく、登場シーンになると、

まるでそこだけアングラ演劇の世界みたいになる。

そして、人間国宝という栄誉ある称号にあるまじき

最後の登場シーンは、戦慄を覚えるほど印象的で、

そこに「国宝」というタイトルの意味が

込められているように思えた。

昭和の時代まで、歌舞伎役者は江戸時代の身分制度を引きづった

「河原乞食」だった。

今でこそセレブ扱いされるが、一般的なセレブイメージと、」

彼らの生きる世界・人生には大きなギャップがある。

映画「国宝」は、そんな歌舞伎という畸形の演劇の歴史・文化、

そしてこの特殊な世界を成立させている人間模様を感じ取ることができる奇跡的なコンテンツだ。

舞台のシーンの迫力、女形を演じる喜久雄(吉沢亮)と

俊介(横浜流星)の美しさ。

この映画の魅力・価値を堪能するには、

テレビやパソコンサイズではだめで、

絶対に映画館の大スクリーンで見るべきだと思う。

777

素数である7は神秘のムードをまとい、

マジックナンバーとして古今東西、一目置かれてきた。

その7が3つ並ぶ(3ももちろん素数でマジックナンバー)

令和7年7月7日は大ラッキーデイ!

と大騒ぎになることもなく過ぎ去ろうとしている。

思い返すと、7はやはりミステリアスな数字。

かの「ノストラダムスの大予言」も、

空から大魔王が降ってくるのは「7の月」だった。

他の数字だったら、あそこまで話題にならなかったのではないか。

おとといの予言だか予知夢だかの「7月5日」も、

本当は7月7日にしたかったのだと思う。

でも、777だと、さすがに出来過ぎ感がするので、

少しずらして5日にしたのだろう。

「セブンイレブン」が成功したのは、

もちろんコンビニエンスストアという

新しい商形態を生み出したからだが、

「7(セブン)」のマジックも侮れない。

11も素数。素数を二つ並べ、韻を踏み、語感も抜群。

もともと午前7時開店、午後11時閉店という営業だったので、

理屈も整い、説得感も抜群。

誰でも一発で覚えられる最強のネーミングだ。

もし店名が「セブンイレブン」でなかったら、

コンビニエンスストアはこれほど普及しなかっただろう。

というのは言い過ぎ?

世の中のことはともかく、

自分の人生で7がつく日に何か大きな出来事があっただろうか、

と思い返してみた。

2つ思い当たった。

息子の誕生日が5月17日。

父の命日が12月17日。

ついでに言うと、祖父の享年が77歳だった。

こうなると、自分の命日や享年が気になるが、

それは考えずにおこう。

雨が降らなかったので、織姫と彦星は無事に会えただろう。

7は星や宇宙とも相性抜群。

ウルトラセブンもシックスやエイトじゃサマにならない。

やっぱりセブンはミステリアスでファンタジックで大好きだ。

佐野元春朝イチ出演 本物の還暦ロック

NHK朝イチ・プレミアムトークに佐野元春がゲスト出演。

僕は見ていないが、カミさんが見て「カッコイイ」と感激。

いろいろ内容についても教えてくれた。

ネットでも盛り上がり、ひと騒動だったようである。

佐野元春は若い頃よりカッコよく、

全世代にメッセージを伝えられる数少ない「ポオラ・スター」だ。

いま還暦を超えて活躍するミュージシャン・

アーティストは珍しくない。

いったん消えたが、高齢化する世の中の様子を見て

「まだできそう」と思って戻ってきた人もいるだろう。

あるいは、視聴率を取れるネタに困った

テレビなどのメディアに呼ばれるのかもしれない。

ただ、多くはどうしても「あの頃はよかったワールド」になり、

かつて青春を共有したファンたちが、彼・彼女らを囲んで

懐メロという暖炉であったまる――

という同窓会みたいな図式になっている気がする。

いわば懐メロ専門スターが増えているのだ。

それが悪いことだとは言わない。

懐メロで心を癒し、過去を振り返ることも大切だと思う。

でも終始それでいいのか?面白いのか?

全部でなくていいが、できれば半分、

せめて2,3割くらいは現役感・未来感があってほしい。

それに齢を取ると、その人の生き方が自然と佇まいに現れる。

どんなに着飾ろうが、若づくりしようが、

カッコよくはならない。

若い頃なら許された、だらしない言動、

人を不愉快にさせるような言動は、

無意識のうちに、かなり醜い形で表に出てしまう。

逆に誠実に、自分らしく生きてきた人はカッコよくなっていく。

これはミュージシャンや芸能人に限った話ではないと思う。

佐野元春が歳を取れば取るほどカッコよくなっていくのは、

おそらくそうした原理が働いているからだろう。

バックバンドやスタッフに恵まれているのかもしれない。

しかし、それは彼の才能と人柄、

もっと具体的に言えば、時代に応じて表現を変えつつも、

一貫して自分の思いや意見を、

誠実に音楽にし続けてきたからこそ、

強い味方となる周囲の人々を引き寄せるのだ。

むかし、「つまらない大人にはならない」と吠えていた

ミュージシャン、アーティストは大勢いた。

そのうち、何人がそれを実践できただろう?

いま、実践しているだろう?

佐野元春はつまらない大人にならなかった。

70歳に近くなった今、自信を持って

「ガラスのジェネレーション」をリメイクし、

魂を込めて歌える彼を、リスペクトせずにはいられない。

小さな生き物たちの夏ものがたり

7月の声を聴くと、すぐに近所の公園でセミが鳴きだした。

やつらはカレンダーがわかっているらしい。

というわけで、いよいよ夏本番。

といいたいところだが、もうとっくに夏は真っ盛り。

関東はまだ梅雨明けしていないが、連日の暑さでうだっている。

そういえば雨が少なくて暑すぎるせいか、

近年、カタツムリをあまり見かけない。

息子がチビだったころには、

いっしょにでかいカタツムリを見つけて喜んでいた。

前の家の庭にもガクアジサイの葉の上を

よくノロノロ歩いていた。

今は家を出てすぐに大きな公園と川があり、

草木も豊富、アジサイの花も咲いているのだが、

カタツムリをまったく目にしない。

まさか知らぬ間に絶滅したのではないかと、

ちょっと心配になる。

夏になると、生き物たちの活動は活発になる。

昨日は廊下の窓にぺったりとヤモリが貼りついていた。

ガラスにへばりついていると、

ひんやりして気持ちいのかもしれない。

ちょっと窓をズラしてやると、

驚いてペタペタ動きまわる。

ヤモリは可愛いし、家を守ってくれる「家守」なので愛している。

トカゲもちょろちょろしていて可愛い。

このあたりの輩は高速移動できるからいいが、

悲惨だなと思うのはミミズである。

ここのところ毎日、

道路のアスファルトの上でひからびているミミズに出会う。

それも一匹や二匹ではない。

赤黒くなったゴム紐状のミミズの乾燥した死体が

数メートルおきに道路の上に貼りついているのだ。

まさしく死屍累々という言葉がぴったりである。

それにしても、なぜだ?

果てしない砂漠の真ん中で息絶えてしまった、

無数のミミズたちに僕は問いかける。

おまえたちは土の中で生まれたのだろうに、

なぜこんな真夏の日にアスファルトの上にはい出てきて

熱線で焼かれて死ななくてはならなかったのか?

なぜ故郷をあとにしたのか?

なぜ命がけの旅に出なくてはならなかったのか?

この道路の向こう、この地獄を超えた先に、

おまえたちの目指す楽園があったというのか?

それはあの植え込みか、草むらか?

もちろん、誰も答えてはくれない。

ヤモリやトカゲのように高速移動できれば。

セミやハチやチョウのように空を飛べれば。

せめてバッタのようにピョンピョン跳ねることができれば。

しかし、ミミズはミミズ。

地を這い、土に潜る。

それが宿命づけられた生き方だ。

その生き方を目指して、ここでお天道様に焼かれて死ぬのなら、

それは本望だと、ミミズ生をまっとうできたのだろうか?

というわけで死屍累々の写真も撮ってみたが、

ちょっと悲惨過ぎて載せられない。

ま、元気溌剌のヌルヌルしたミミズくんの写真を見るのも

いやだという人が多いだろうが。

なので本日は、クールビズしている

元気なヤモリくんの写真だけにしておきます。

綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ

「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。

カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、

僕も土曜日に見たが、確かに面白い。

それにしても僕の中では、

綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、

そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。

役柄はもっと年上の設定らしいが、

もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。

そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの

スタッフも多くは40代

(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。

来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。

今や60・70代よりも40・50代のほうが

しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?

それどころか、20・30代も

「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。

どうやらがんばって終活するためには、

若いエネルギーが必要なのだ。

60・70代からじゃ遅すぎる?

いったいどうなっちょるんじゃ?

あっという間に1億総終活時代に突入だ。

「ひとりでしにたい」本当に面白いので、

観てない人は、NHKプラスで観てみてください。

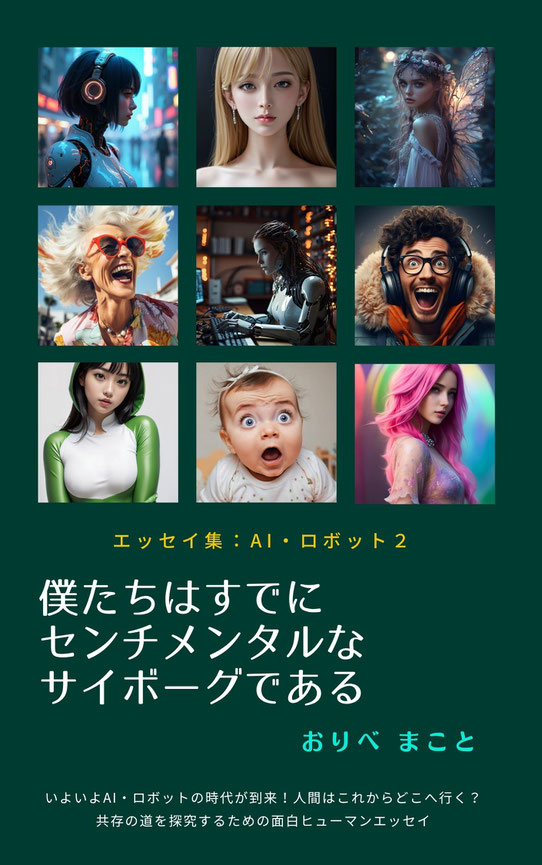

電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」

無料キャンペーンは本日終了。

ご購入ありがとうございます。

よろしければレビューをお願いしますね。

AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ

エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである

AIライフ、不老不死サイボーグ人生に興味のある方は必読。

6月30日(月)15:59まで 2025年半分終了記念

4日間限定無料キャンペーン開催中!

あとわずか。この機会にぜひどうぞ。

私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。

住環境から身体機能まで、あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、人間とは何かを問い直す時が来ました。

本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、

おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。

その内容の振り幅には驚かされます。

アンドロイド観音への戸惑いから始まり、

生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と

罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、

パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、

さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——

26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を

容赦なく描き出しています。

特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、

まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。

終活・終末期医療における

「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、

SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。

この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から

人間ドラマへと昇華させています。

「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、

これからどこへ向かうのでしょうか。

AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、

示唆に富んだエッセイ集です。

もくじ

アンドロイド観音とどう向き合うか?

100万回生きたロボット

ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します

生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値

ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る

自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界

終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目

人生の半分はオンラインにある

AIはマンガのロボットみたいな相棒

AIエロコンテンツが現実世界を変えていく

ほか全26編採録

「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から 「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ

子供は、強くて賢くて、何でもできちゃうロボットっていいな、

カッコいいな、僕もロボットだったらよかったのにな、

と憧れるのに、

大人になると「わたしはロボットじゃないんだ!」と言いだす。

なんで?

でも、齢を取ってくると、ふたたび、

ロボットだったらよかったのに、と思うかもしれない。

だってロボットはアンチエイジングだし、死ぬこともない。

最近思う。

人間として生まれた以上、

僕たちは一生ロボットにはなれないが、

技術の力で限りなくロボットっぽく生きることはできる。

私はそんなのごめんだ、

という人もこの時代に生きているかぎり、

じつは刻一刻とすでにサイボーグ化しているのだ。

そんな思いを込めて、AI・ロボット・エッセイ集第1弾

「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から

第2弾「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ。

AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ。

6月30日(月)15:59まで

2025年半分終了記念 無料キャンペーン開催中!

https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S

「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」無料キャンペーン開催

おりべまこと電子書籍 エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでに

センチメンタルなサイボーグである

本日6月27日(金)16:00~30日(月)15:59

2025年半分終了記念 4日間無料キャンペーン開催

私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。

住環境から身体機能まで、

あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、

人間とは何かを問い直す時が来ました。

本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、

おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。

その内容の振り幅には驚かされます。

アンドロイド観音への戸惑いから始まり、

生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と

罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、

パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、

さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——

26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を

容赦なく描き出しています。

特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、

まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。

終活・終末期医療における

「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、

SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。

この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から

人間ドラマへと昇華させています。

「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、

これからどこへ向かうのでしょうか。

AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、

示唆に富んだエッセイ集です。

もくじ

アンドロイド観音とどう向き合うか?

100万回生きたロボット

ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します

生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値

ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る

自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界

終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目

人生の半分はオンラインにある

AIはマンガのロボットみたいな相棒

AIエロコンテンツが現実世界を変えていく ほか全26編採録

AIにご興味のある方、この機会にぜひご購入下さい。

山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識

なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」

小説(原作)と映画は別物。

それはそれでいいのだが、

そのギャップが大きければ大きいほど。

ツッコミがいがあって面白い。

「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は

その最たる例と言えるかもしれない。

川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、

映画にするなら、

全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。

それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、

その見せ場もいろいろ作る必要がある。

というわけで、この作品の場合は、

そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、

社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、

謎めいた演出が随所に散見される。

日本人の差別問題が裏テーマ

社会問題とは差別問題だ。

1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は

ちょっと遅れて日本にも及んだ。

70年代前半は、学生運動の挫折があり、

昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、

ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。

当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、

当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、

日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。

川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、

大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、

そうした日本人の差別意識が、

いかんともしがたい悪しき現実として、

随所にちりばめられている。

映画はそれらの材料をかき集め、

大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。

「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文

三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、

彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。

旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、

下賤な職業の人間として蔑視されている。

物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った

休憩所(だんご屋)の婆さんは、

旅芸人たちと親しげに話していたが、

学生に対しては

「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、

親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。

実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では

「あの人たちは今日の宿も決まっていない

(放浪者みたいなものだ)」と言っている。

映画ではこの婆さんの差別意識を、

いっそうあからさまに表現しているのだ。

セクシー少女・百恵の魅力の開花

なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、

「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と

一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。

彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。

これらは原作にはなく、この映画における演出である。

山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、

彼女の人気に火が付いたきっかけは、

シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、

当時ローティーンながら、

セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が

大ヒットしたからだ。

男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。

他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、

子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、

多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、

アイドル百恵の誕生につながった。

この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を

踏まえたものであり、

観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、

山口百恵の独特の、青い性的魅力を

うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。

ラスト1分 衝撃の不協和音

そして見せ場は最後の最後にやってくる。

学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。

見送りに来たのは、

かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、

船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、

大喜ぶで叫び、手を振り返す。

離れ離れになってはじめて

「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。

その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、

きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、

というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。

叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が

唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。

え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。

かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。

ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。

しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。

ひきつりながらも笑顔を保ち、

懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。

最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、

ストップモーションになってエンドマークが出るのである。

なんとも奇妙で、

まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。

なぜラストショットが、

若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、

汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?

夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。

ととでもメッセージしたいのか?

せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、

このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、

怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、

50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。

あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を

ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。

船が出る前、学生は地元の土方風の男に、

3人の幼子を連れた婆さんを

上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。

現代ならとんでもない無茶ぶりだが、

大正時代、エリートたるもの、

こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、

みたいな空気があったようで、

彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。

そして踊子との別れを終えた後、

伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、

東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて

彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。

当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、

庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、

立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、

そんな前向きな感想を持っただろう。

ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、

少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、

古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。

本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、

まだ読んだことがない人はぜひ。

そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、

豊かになった昭和日本で、

この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、

令和の世からタイムトラベルして、

若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。

母の命日に自分の女運について考える

むかし、女ともだちから

「あんたは釣った魚に餌をやらないタイプだね」

と言われて、割とショックを覚えた。

でも、なかなか彼女は鋭かった。

確かに思い返すと、若い頃はつき合った女の子に

いろいろ申し訳ないことをしたような気がする。

女は好きだし、愛すべき存在だと思うが、

同時にめんどくさかったり、怖かったり、

時々いやになったりもする。

それが態度や行動に出ていたかも。

その感情の遠因には、子供の頃、

母と叔母と祖母と、同じ家で三人の女と

一緒に暮らしていたことがあるのかもしれない。

その頃は母のことがあまり好きではなかった。

よく怒られたからである。

叔母と祖母はそれを見ていたせいか、

僕にやさしく、猫かわいがりした。

それを見た母の心中が穏やかであるはずがない。

だから、母と叔母・祖母は仲が悪かった。

一触即発みたいなこともしばしばあったような気がする。

母は母親であるがゆえに、叔母や祖母のように

むやみに僕を可愛がれない悔しさがあって、

よけいにイライラを募らせたのだろう。

なんだかみんな自分のせいみたいに思えて、気が重たくなった。

父や叔父と、男同士でいるほうがよっぽど気楽だった。

べつにモテたわけではないが、それでも思い返すと、

女運はよかったのかもなと思う。

思い出の中の女は、みんな可愛い。

この齢になると出会いも限られてくるので、

あとは身近に残っている身内--カミさん、義母、妹たちが

できるだけ穏やかに暮らせるよう努めるだけだ。

みんな齢を食ってしまったが、

女はいつまでも女であり、大半は娘時代と変わらない。

こんな言い方は何だけど、ちゃんと釣った魚にごはんあげてます。

今日は母の命日だった。

天国では僕に免じて、叔母や祖母と仲良くやってほしい。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。