人や牛馬を襲う巨大ハンザキ(オオサンショウウオ)を

村の若者が退治したという伝説が伝わる、

岡山県真庭市の湯原地域。

その温泉街一帯で8日、「はんざき祭り」が開かれた。

大はんざきをモチーフにしたねぶたや山車が練り歩き、

河川敷では「はんざき囃子(ばやし)」に合わせて

みんなで踊り、花火や餅まきまであるという。

グロテスクな風貌から、恐るべき怪物と

みなされてきたハンザキだが、

昭和30年代には特別天然記念物に指定。

伝説とは裏腹に、獰猛さのかけらもなく、

清流で静かでのんびりした生涯を送り、

井伏鱒二の「山椒魚」みたいに

岩屋から出られなくなったりもする?

最近はそんな、ちょっとトロい生き様が

「グロかわいい」ということで、全国にハンザキファンが急増。

真庭市湯原温泉の「はんざき祭り」にも

東京などから、そうしたファンがやってくるようだ。

僕もハンザキに興味があり、

いろいろ聞いた話をもとに小説を書いてみた。

よろしければ、この夏休みに読んでみてください。

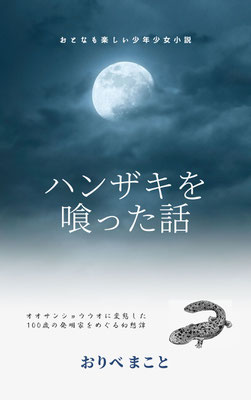

ハンザキを喰った話/おりべまこと

(AmazonKindleにて¥500)

https://www.amazon.com/dp/B09PGDSQMP

2000年、20世紀最後の年。

文福社の雇われライター神部良平のもとに、

一風変わった依頼が舞い込む。

クライアントは自称発明家の堀田史郎、齢100歳の老人だった。

かつて折りたたみ式ちゃぶ台の発明で財を成しながら、

親友の裏切りによってすべてを失った堀田は、

人生半ばに自殺の旅に出た。

しかし島根県のある村で思いがけない歓待を受け、

まだ天然記念物に指定される前の

ハンザキ(オオサンショウウオ)を食したという。

そしてその時から自分は不死身になったのだと語るのだ。

最初は老人の妄想だと疑っていた神部だが、

なぜか半分は信じたくなり、みずからハンザキの村を訪れる。

美しい清流に恵まれたその村では、

もはや半世紀前の因習は失われ、

ハンザキを食べていた記憶すら途絶えていた。

ところが神部は、人間と両棲類が混じり合った

怪物との衝撃的な遭遇を体験する。

古代から地球上に生き続ける最大の両棲類オオサンショウウオ。

その神秘的な生命力は、明治・大正を生きた発明家と、

昭和・平成のライターという二人の男の運命を

不可思議に結びつけていく。

夢と現実のバランスが崩れた世界で展開される、

現代日本文学の新たな幻想譚がここに誕生した。

ミレニアムという時代の転換点を背景に、人間の記憶と妄想、

そして生命の根源的な力について問いかける、

15章からなる本格長編小説。

読者は神部とともに、

真実と幻想の境界線上を歩むことになるだろう。

コメントをお書きください