8月からとあるグループ会社の会長の自叙伝を書いている。

以前、そのグループ会社の取材をして

雑誌記事を書いたことから紹介され、

ご縁があって仕事をさせていただくことになった。

太平洋戦争が終わる少し前に生まれた方なので、

戦後80年をまるまる生きておられ、エピソードは豊富だ。

20代半ばで独立して会社を起こし、

高度経済成長の波、さらにバブル経済の波に乗って

グループを大きくしてきた。

その経緯と独立時の思いを残したいと、

ご自身で10年余りにわたって原稿を書き綴ってきたが、

どうにも行き詰まり、僕がそれを引き取って構成し、

新たなインタビューを交えてリライトしていくという作業だ。

原稿用紙100枚以上におよぶ手書き原稿は、

正直、なかなか読みづらく、字も判別しづらい。

ざっと読んで内容もチェックして頭の中でイメージができたので、最初の1万字分は書いたが、後が続かない。

観念して手書き原稿を一度、

ほぼ全編そのままパソコンで打ち直すことにした。

かなり面倒で時間がかかる作業だが、

やっていると会長の体験や思考、

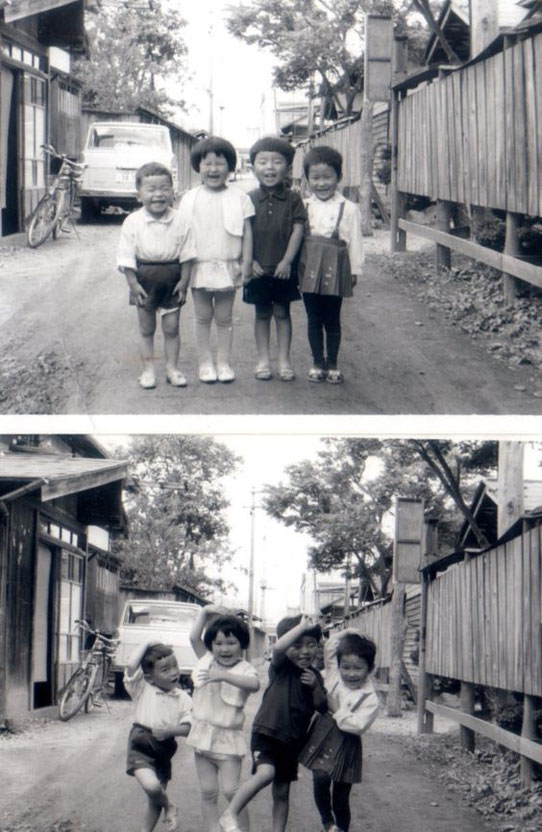

幼少期の家庭の状況や仕事の状況、

高度経済成長時代の東京の風景や暮らしぶりなどを

肌で感じることができる。

取材の録音もしばらく前はAIを使って書き起こしていたが、

最近はあえて再度、

録音を耳で聴いて手を使って書き起こすようにしている。

そのほうが相手の意図・感情や人となりが入り込んでくるのだ・

自分のからだを通さない文章は、どこか上滑りして感じられる。

べつにアナログを礼賛しているわけではないが、

他人はともかく、そうしたやり方がどうも自分には

向いているようだ。

早い話、そのほうが「やってる感」が湧き、書くのが面白くなる。

ビジネスの世界では「やってる感」は

単なる自己満足としてネガティブに捉えられることが多いが、

仕事をするうえで気分を上げることは重要だし、

せっかく好きでライターの仕事をしているのに、

書く醍醐味が味わえないのでは本末転倒だ。

この会長はビジネス大好き、経営大好き、

バリバリ働くのが大好きという人で、

まさしく仕事大好き・昭和人の典型みたいな人である。

その一方で非常な愛妻家で、原稿の半分くらいは、

共同経営者だった奥さんの話、奥さんがらみの話になっている。「妻〇〇」という名が何回出てくるか数えられない。

今回の自叙伝は先に逝ってしまった奥さんへの

追悼の意味もあるのだろう。

この仕事をしていて思うのは、

昭和人は「自分のストーリーを語るのに恵まれている」

ということだ。

会長のような成功者でなくとも、

当たり前に貧乏していた。

当たり前に苦労していた。

当たり前に不便な思いをしていた。

そういう時代を生きて来たということは、

ただそれだけでストーリーになると思う。

現代社会はそうした昔の暮らしの負の部分を取り去り、

安心・安全・生産性・快適性を第一に、

山道・でこぼこ道を、歩きやすいよう、

きれいな舗装された道にしてきたわけだが、

いろいろなものに守られて平坦な道を

てくてく歩くだけではストーリーは生まれにくい。

生きやすさと、生きる面白さや意欲を両立させることは、

なかなか難しいようだ。

コメントをお書きください