- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?

「かえるくん、東京を救う」というのは村上春樹の短編小説の中でもかなり人気の高い作品です。

主人公がアパートの自分の部屋に帰ると、身の丈2メートルはあろうかというカエルが待っていた、というのだから、始まり方はほとんど恐怖小説。

ですが、その巨大なカエルが「ぼくのことは“かえるくん”と呼んでください」と言うのだから、たちまちシュールなメルヘンみたいな世界に引き込まれてしまいます。

この話は阪神大震災をモチーフにしていて、けっして甘いメルヘンでも、面白おかしいコメディでもないシリアスなストーリーなのですが、このかえるくんのセリフ回しや行動が、なんとも紳士的だったり、勇敢だったり、愛らしかったり、時折ヤクザだったりして独特の作品世界が出来上がっています。

しかし、アメリカ人の翻訳者がこの作品を英訳するとき、この「かえるくん」という呼称のニュアンスを、どう英語で表現すればいいのか悩んだという話を聞いて、さもありなんと思いました。

このカエルという生き物ほど、「かわいい」と「気持ち悪い」の振れ幅が大きい動物も珍しいのではないでしょうか。

でも、その振れ幅の大きさは日本人独自の感覚のような気もします。

欧米人はカエルはみにくい、グロテスクなやつ、場合によっては悪魔の手先とか、魔女の使いとか、そういう役割を振られるケースが圧倒的に多い気がします。

ところが、日本では、けろけろけろっぴぃとか、コルゲンコーワのマスコットとか、木馬座アワーのケロヨンとか、古くは「やせガエル 負けるな 一茶ここにあり」とか、かわいい系・愛すべき系の系譜がちゃんと続いていますね。

僕が思うに、これはやっぱり稲作文化のおかげなのではないでしょうか。

お米・田んぼと親しんできた日本人にとって、田んぼでゲコゲコ鳴いているカエルくんたちは、友だちみたいな親近感があるんでしょうね。

そして、彼らの合唱が聞こえる夏の青々とした田んぼの風景は、今年もお米がいっぱい取れそう、という期待や幸福感とつながっていたのでしょう。

カエル君に対するよいイメージはそういうところからきている気がします。

ちなみに僕の携帯電話はきみどり色だけど、「カエル色」って呼ばれています。

茶色いのも黄色っぽいもの黒いのもいるけど、カエルと言えばきれいなきみどり色。やっぱ、アマガエルじゃないとかわいくないからだろうね、きっと。

雨の季節。そういえば、ここんとこ、カエルくんと会ってないなぁ。ケロケロ。

家族ストーリーを書く仕事② 個の家族

「これから生まれてくる子孫が見られるように」

――今回の家族ストーリー(ファミリーヒストリー)を作った動機について、3世代の真ん中の息子さん(団塊ジュニア世代)は作品の最後でこんなメッセージを残しています。

彼の中にはあるべき家族の姿があった。しかし現実にはそれが叶わなかった。だからやっと安定し、幸福と言える現在の形を映像に残すことを思い立った――僕にはそう取れます。

世間一般の基準に照らし合わせれば、彼は家庭に恵まれなかった人に属するでしょう。かつて日本でよく見られた大家族、そして戦後の主流となった夫婦と子供数人の核家族。彼の中にはそうした家族像への憧れがあったのだと思います。

けれども大家族どころか、核家族さえもはや過去のものになっているのでないか。今回の映像を見ているとそう思えてきます。

団塊の世代の親、その子、そして孫(ほぼ成人)。

彼らは家族であり、互いに支え合い、励まし合いながら生きている。

けれど、その前提はあくまで個人。それぞれ個別の歴史と文化を背負い、自分の信じる幸福を追求する人間として生きている。

むかしのように、まず家があり、そこに血のつながりのある人間として生まれ、育つから家族になるのではなく、ひとりひとりの個人が「僕たちは家族だよ」という約束のもとに集まって愛情と信頼を持っていっしょに暮らす。あるいは、離れていても「家族だよ」と呼び合い、同様に愛情と信頼を寄せ合う。だから家族になる。

これからの家族は、核家族からさらに小さな単位に進化した「ミニマム家族」――「個の家族」とでもいえばいいのでしょうか。

比喩を用いれば、ひとりひとりがパソコンやスマホなどのデバイスであり、必要がある時、○○家にログインし、ネットワークし、そこで父・母・息子・娘などの役割を担って、相手の求めることに応じる。それによってそれぞれが幸福を感じる。そうした「さま」を家族と呼称する――なかなかスムーズに表現できませんが、これからはそういう家族の時代になるのではないでしょうか。

なぜなら、そのほうが現代のような個人主義の世の中で生きていくのに何かと便利で快適だからです。人間は自身の利便性・快適性のためになら、いろいろなものを引き換えにできます。だから進化してこられたのです。

引き換えに失ったものの中にももちろん価値があるし、往々にして失ってみて初めてその価値に気づくケースがあります。むかしの大家族しかり。核家族しかり。こうしてこれらの家族の形態は、今後、一種の文化遺産になっていくのでしょう。

好きか嫌いかはともかく、そういう時代に入っていて、僕たちはもう後戻りできなくなっているのだと思います。

将来生まれてくる子孫のために、自分の家族の記憶を本なり映像なりの形でまとめて遺す―― もしかしたらそういう人がこれから結構増えるのかもしれません。

2016・6・27 Mon

家族ストーリーを書く仕事① 親子3世代の物語

親子3世代の物語がやっと完成一歩手前まで来ました。

昨年6月、ある家族のヒストリー映像を作るというお仕事を引き受けて、台本を担当。

足掛け1年掛かりでほぼ完成し、残るはクライアントさんに確認を頂いて、最後にナレーションを吹き込むのみ、という段階までこぎつけたのです。

今回のこの仕事は、ディレクターが取材をし、僕はネット経由で送られてくるその音源や映像を見て物語の構成をしていきました。そのディレクターとも最初に1回お会いしただけでご信頼を頂いたので、そのあとはほとんどメールのやり取りのみで進行しました。インターネットがあると、本当に家で何でもできてしまいます。

ですから時間がかかった割には、そんなに「たいへん感」はありませんでした。

取材対象の人たちともリアルでお会いしたことはなく、インタビューの音声――話の内容はもとより、しゃべり方のくせ、間も含めて――からそれぞれのキャラクターと言葉の背景にある気持ちを想像しながらストーリーを組み立てていくのは、なかなかスリリングで面白い体験でした(最初の下取材の頃はディレクターがまだ映像を撮っていなかったので、レコーダーの音源だけを頼りにやっていました)。

取材対象と直接会わない、会えないという制限は、今までネガティブに捉えていたのですが、現場(彼らの生活空間や仕事空間)の空気がわからない分、余分な情報に戸惑ったり、感情移入のし過ぎに悩まされたりすることがありません。

適度な距離を置いてその人たちを見られるので、かえってインタビューの中では語られていない範囲まで自由に発想を膨らませられ、こうしたドキュメンタリーのストーリーづくりという面では良い効果もあるんだな、と感じました。

後半(今年になってから)、全体のテーマが固まり、ストーリーの流れが固まってくると、今度は台本に基づいて取材がされるようになりました。

戦後の昭和~平成の時代の流れを、団塊の世代の親、その息子、そして孫(ほぼ成人)という一つの家族を通して見ていくと、よく目にする、当時の出来事や風俗の記録映像も、魂が定着くした記憶映像に見えてきます。

これにきちんとした、情感豊かなナレーターの声が入るのがとても楽しみです。

2016・6・26 Sun

ゴマスリずんだ餅と正直ファンタじいさん

おもちペタペタ伊達男

今週日曜(19日)の大河ドラマ「真田丸」で話題をさらったのは、長谷川朝晴演じる伊達政宗の餅つきパフォーマンスのシーン。「独眼竜」で戦国武将の中でも人気の高い伊達政宗ですが、一方で「伊達男」の語源にもなったように、パフォーマーというか、歌舞伎者というか、芝居っけも方もたっぷりの人だったようです。

だから、餅つきくらいやってもおかしくないのでしょうが、権力者・秀吉に対してあからさまにこびへつらい、ペッタンコとついた餅にスリゴマを・・・じゃなかった、つぶした豆をのっけて「ずんだ餅でございます」と差し出す太鼓持ち野郎の姿に、独眼竜のカッコいいイメージもこっぱみじんでした。

僕としては「歴人めし」の続編のネタ、一丁いただき、と思ってニヤニヤ笑って見ていましたが、ファンの人は複雑な心境だったのではないのでしょうか。(ネット上では「斬新な伊達政宗像」と、好意的な意見が多かったようですが)。

しかし、この後、信繁(幸村=堺雅人)と二人で話すシーンがあり、じつは政宗、今はゴマスリ太鼓持ち野郎を演じているが、いずれ時が来れば秀吉なんぞ、つぶしてずんだ餅にしてやる・・・と、野心満々であることを主人公の前で吐露するのです。

で、これがクライマックスの関ヶ原の伏線の一つとなっていくわけですね。

裏切りのドラマ

この「真田丸」は見ていると、「裏切り」が一つのテーマとなっています。

出てくるどの武将も、とにかくセコいのなんのttらありゃしない。立派なサムライなんて一人もいません。いろいろな仮面をかぶってお芝居しまくり、だましだまされ、裏切り裏切られ・・・の連続なのです。

そりゃそうでしょう。乱世の中、まっすぐ正直なことばかりやっていては、とても生き延びられません。

この伊達政宗のシーンの前に、北条氏政の最後が描かれていましたが、氏政がまっすぐな武将であったがために滅び、ゴマスリ政宗は生き延びて逆転のチャンスを掴もうとするのは、ドラマとして絶妙なコントラストになっていました。

僕たちも生きるためには、多かれ少なかれ、このゴマスリずんだ餅に近いことを年中やっているのではないでしょうか。身過ぎ世過ぎというやつですね。

けれどもご注意。

人間の心とからだって、意外と正直にできています。ゴマスリずんだ餅をやり過ぎていると、いずれまとめてお返しがやってくるも知れません。

人間みんな、じつは正直者

どうしてそんなことを考えたかと言うと、介護士の人と、お仕事でお世話しているおじいさんのことについて話したからです。

そのおじいさんはいろんな妄想に取りつかれて、ファンタジーの世界へ行っちゃっているようなのですが、それは自分にウソをつき続けて生きてきたからではないか、と思うのです。

これは別に倫理的にどうこうという話ではありません。

ごく単純に、自分にウソをつくとそのたびにストレスが蓄積していきます。

それが生活習慣になってしまうと、自分にウソをつくのが当たり前になるので、ストレスが溜まるのに気づかない。そういう体質になってしまうので、全然平気でいられる。

けれども潜在意識は知っているのです。

「これはおかしい。これは違う。これはわたしではな~い」

そうした潜在意識の声を、これまた無視し続けると、齢を取ってから自分で自分を裏切り続けてきたツケが一挙に出て来て、思いっきり自分の願いや欲望に正直になるのではないでしょうか。

だから脳がファンタジーの世界へ飛翔してしまう。それまでウソで歪めてきた自分の本体を取り戻すかのように。

つまり人生は最後のほうまで行くとちゃんと平均化されるというか、全体で帳尻が合うようにできているのではないかな。

自分を大事にするということ

というのは単なる僕の妄想・戯言かも知れないけど、自分に対する我慢とか裏切りとかストレスとかは、心や体にひどいダメージを与えたり、人生にかなりの影響を及ぼすのではないだろうかと思うのです。

みなさん、人生は一度きり。身過ぎ世過ぎばっかりやってると、それだけであっという間に一生終わっちゃいます。何が自分にとっての幸せなのか?心の内からの声をよく聴いて、本当の意味で自分を大事にしましょう。

介護士さんのお話を聞くといろんなことを考えさせられるので、また書きますね。

2016/6/23 Thu

死者との対話:父の昭和物語

すぐれた小説は時代を超えて読み継がれる価値がある。特に現代社会を形作った18世紀から20世紀前半にかけての時代、ヨーロッパ社会で生まれた文学には人間や社会について考えさせられる素材にあふれています。

その読書を「死者との対話」と呼んだ人がいます。うまい言い方をするものだと思いました。

僕たちは家で、街で、図書館で、本さえあれば簡単にゲーテやトルストイやドストエフスキーやブロンテなどと向かい合って話ができます。別にスピリチュアルなものに関心がなくても、書き残したものがあれば、私たちは死者と対話ができるのです。

もちろん、それはごく限られた文学者や学者との間で可能なことで、そうでない一般大衆には縁のないことでしょう。これまではそうでした。しかし、これからの時代はそれも可能なことではないかと思います。ただし、不特定多数の人でなく、ある家族・ある仲間との間でなら、ということですが。

僕は父の人生を書いてみました。

父は2008年の12月に亡くなりました。家族や親しい者の死も1年ほどたつと悲しいだの寂しいだの、という気持ちは薄れ、彼らは自分の人生においてどんな存在だったのだろう?どんなメッセージを遺していったのだろう?といったことを考えます。

父のことを書いてみようと思い立ったのは、それだけがきっかけではありませんでした。

死後、間もない時に、社会保険事務所で遺族年金の手続きをする際に父の履歴書を書いて提出しました。その時に感じたのは、血を分けた家族のことでも知らないことがたくさんあるな、ということでした。

じつはそれは当り前のことなのだが、それまではっきりとは気が付いていませんでした。なんとなく父のことも母のこともよく知っていると思いすごしていたのです。

実際は私が知っているのは、私の父親としての部分、母親としての部分だけであり、両親が男としてどうだったか、女としてどうだったか、ひとりの人間としてどうだったのか、といったことなど、ほとんど知りませんでした。数十年も親子をやっていて、知るきっかけなどなかったのです。

父の仕事ひとつ取ってもそうでした。僕の知っている父の仕事は瓦の葺換え職人だが、それは30歳で独立してからのことで、その前――20代のときは工場に勤めたり、建築会社に勤めたりしていたのです。それらは亡くなってから初めて聞いた話です。

そうして知った事実を順番に並べて履歴書を作ったのですが、その時には強い違和感というか、抵抗感のようなものを感じました。それは父というひとりの人間の人生の軌跡が、こんな紙切れ一枚の中に納まってしまうということに対しての、寂しさというか、怒りというか、何とも納得できない気持ちでした。

父は不特定多数の人たちに興味を持ってもらえるような、波乱万丈な、生きる迫力に満ち溢れた人生を歩んだわけはありませんい。むしろそれらとは正反対の、よくありがちな、ごく平凡な庶民の人生を送ったのだと思います。

けれどもそうした平凡な人生の中にもそれなりのドラマがあります。そして、そのドラマには、その時代の社会環境の影響を受けた部分が少なくありません。たとえば父の場合は、昭和3年(1928年)に生まれ、平成元年(1989年)に仕事を辞めて隠居していました。その人生は昭和の歴史とほぼ重なっています。

ちなみにこの昭和3年という年を調べてみると、アメリカでミッキーマウスの生まれた(ウォルト・ディズニーの映画が初めて上映された)年です。

父は周囲の人たちからは実直でまじめな仕事人間と見られていましたが、マンガや映画が好きで、「のらくろ」だの「冒険ダン吉」だのの話をよく聞かせてくれました。その時にそんなことも思い出したのです。

ひとりの人間の人生――この場合は父の人生を昭和という時代にダブらせて考えていくと、昭和の出来事を書き連ねた年表のようなものとは、ひと味違った、その時代の人間の意識の流れ、社会のうねりの様子みたいなものが見えてきて面白いのではないか・・・。そう考えて、僕は父に関するいくつかの個人的なエピソードと、昭和の歴史の断片を併せて書き、家族や親しい人たちが父のことを思い起こし、対話できるための一遍の物語を作ってみようと思い立ちました。

本当はその物語は父が亡くなる前に書くべきだったのではないかと、少し後悔の念が残っています。

生前にも話を聞いて本を書いてみようかなと、ちらりと思ったことはあるのですが、とうとう父自身に自分の人生を振り返って……といった話を聞く機会はつくれませんでした。たとえ親子の間柄でも、そうした機会を持つことは難しいのです。思い立ったら本気になって直談判しないと、そして双方互いに納得できないと永遠につくることはできません。あるいは、これもまた難しいけど、本人がその気になって自分で書くか・・・。それだけその人固有の人生は貴重なものであり、それを正確に、満足できるように表現することは至難の業なのだと思います。

実際に始めてから困ったのは、父の若い頃のことを詳しく知る人など、周囲にほとんどいないということ。また、私自身もそこまで綿密に調査・取材ができるほど、時間や労力をかけるわけにもいきませんでした。

だから母から聞いた話を中心に、叔父・叔母の話を少し加える程度にとどめ、その他、本やインターネットでその頃の時代背景などを調べながら文章を組み立てる材料を集めました。そして自分の記憶――心に残っている言葉・出来事・印象と重ね合わせて100枚程度の原稿を作ってみたのです。

自分で言うのもナンですが、情報不足は否めないものの、悪くない出来になっていて気に入っています。これがあるともうこの世にいない父と少しは対話できる気がするのです。自分の気持ちを落ち着かせ、互いの生の交流を確かめ、父が果たした役割、自分にとっての存在の意味を見出すためにも、こうした家族や親しい者の物語をつくることはとても有効なのではないかと思います。

高齢化が進む最近は「エンディングノート」というものがよく話題に上っています。

「その日」が来た時、家族など周囲の者がどうすればいいか困らないように、いわゆる社会的な事務手続き、お金や相続のことなどを書き残すのが、今のところ、エンディングノートの最もポピュラーな使い方になっているようだ。

もちろん、それはそれで、逝く者にとっても、後に残る者にとっても大事なことです。しかし、そうすると結局、その人の人生は、いくらお金を遺したかとか、不動産やら建物を遺したのか、とか、そんな話ばかりで終わってしまう恐れもあります。その人の人生そのものが経済的なこと、物質的なものだけで多くの人に価値判断されてしまうような気がするのです。

けれども本当に大事なのは、その人の人生にどんな意味や価値があったのか、を家族や友人・知人たちが共有することが出来る、ということではないでしょうか。

そして、もしその人の生前にそうしたストーリーを書くことができれば、その人が人生の最期の季節に、自分自身を取り戻せる、あるいは、取り戻すきっかけになり得る、ということではないでしょうか。

赤影メガネとセルフブランディング

♪赤い仮面は謎の人 どんな顔だか知らないが キラリと光る涼しい目 仮面の忍者だ

赤影だ~

というのは、テレビの「仮面の忍者 赤影」の主題歌でしたが、涼しい目かどうかはともかく、僕のメガネは10数年前から「赤影メガネ」です。これにはちょっとした物語(というほどのものではないけど)があります。

当時、小1だか2年の息子を連れてメガネを買いに行きました。

それまでは確か茶色の細いフレームの丸いメガネだったのですが、今回は変えようかなぁ、どうしようかなぁ・・・とあれこれ見ていると、息子が赤フレームを見つけて「赤影!」と言って持ってきたのです。

「こんなの似合うわけないじゃん」と思いましたが、せっかく選んでくれたのだから・・・と、かけてみたら似合った。子供の洞察力おそるべし。てか、単に赤影が好きだっただけ?

とにかく、それ以来、赤いフレームのメガネが、いつの間にか自分のアイキャッチになっていました。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいもの。

独立・起業・フリーランス化ばやりということもあり、セルフブランディングがよく話題になりますが、自分をどう見せるかというのはとても難しい。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいのです。

とはいえ、自分で気に入らないものを身に着けてもやっぱり駄目。できたら安心して相談できる家族とか、親しい人の意見をしっかり聞いて(信頼感・安心感を持てない人、あんまり好きでない人の意見は素直に聞けない)、従来の考え方にとらわれない自分像を探していきましょう。

ベビーカーを押す男

・・・って、なんだか歌か小説のタイトルみたいですね。そうでもない?

ま、それはいいんですが、この間の朝、実際に会いました。ひとりでそそくさとベビーカーを押していた彼の姿が妙に心に焼き付き、いろいろなことがフラッシュバックしました。

BACK in the NEW YORK CITY。

僕が初めてニューヨークに行ったのは約30年前。今はどうだか知らないけど、1980年代のNYCときたらやっぱ世界最先端の大都会。しかし、ぼくがその先端性を感じたのは、ソーホーのクラブやディスコでもなでもなく、イーストビレッジのアートギャラリーでもなく、ブロードウェイのミュージカルでもなく、ストリートのブレイクダンスでもなく、セントラルパークで一人で子供と散歩しているパパさんたちでした。

特におしゃれでも何でもない若いパパさんたちが、小さい子をベビーカーに乗せていたり、抱っこひもでくくってカンガルーみたいな格好で歩いていたり、芝生の上でご飯を食べさせたり、オムツを替えたりしていたのです。

そういう人たちはだいたい一人。その時、たまたま奥さんがほっとその辺まで買い物に行っているのか、奥さんが働いて旦那がハウスハズバンドで子育て担当なのか、はたまた根っからシングルファーザーなのかわかりませんが、いずれにしてもその日その時、出会った彼らはしっかり子育てが板についている感じでした。

衝撃!・・というほどでもなかったけど、なぜか僕は「うーん、さすがはニューヨークはイケてるぜ」と深く納得し、彼らが妙にカッコよく見えてしまったのです。

そうなるのを念願していたわけではないけれど、それから約10年後。

1990年代後半の練馬区の路上で、僕は1歳になるかならないかの息子をベビーカーに乗せて歩いていました。たしか「いわさきちひろ美術館」に行く途中だったと思います。

向こう側からやってきたおばさんが、じっと僕のことを見ている。

なんだろう?と気づくと、トコトコ近寄ってきて、何やら話しかけてくる。

どこから来たのか?どこへ行くのか? この子はいくつか? 奥さんは何をやっているのいか?などなど・・・

「カミさんはちょっと用事で、今日はいないんで」と言うと、ずいぶん大きなため息をつき、「そうなの。私はまた逃げられたと思って」と。

おいおい、たとえそうだとしても、知らないあんたに心配されたり同情されたりするいわれはないんだけど。

別に腹を立てたわけではありませんが、世間からはそういうふうにも見えるんだなぁと、これまた深く納得。

あのおばさんは口に出して言ったけど、心の中でそう思ってて同情だか憐憫だかの目で観ている人は結構いるんだろうなぁ、と感じ入った次第です。

というのが、今から約20年前のこと。

その頃からすでに「子育てしない男を父とは呼ばない」なんてキャッチコピーが出ていましたが、男の子育て環境はずいぶん変化したのでしょうか?

表面的には イクメンがもてはやされ、育児関係・家事関係の商品のコマーシャルにも、ずいぶん男が出ていますが、実際どうなのでしょうか?

件のベビーカーにしても、今どき珍しくないだろう、と思いましたが、いや待てよ。妻(母)とカップルの時は街の中でも電車の中でもいる。それから父一人の時でも子供を自転車に乗せている男はよく見かける。だが、ベビーカーを“ひとりで”押している男はそう頻繁には見かけない。これって何を意味しているのだろう? と、考えてしまいました。

ベビーカーに乗せている、ということは、子供はだいたい3歳未満。保育園や幼稚園に通うにはまだ小さい。普段は家で母親が面倒を見ているというパターンがやはりまだまだ多いのでしょう。

そういえば、保育園の待機児童問題って、お母さんの声ばかりで、お父さんの声ってさっぱり聞こえてこない。そもそも関係あるのか?って感じに見えてしまうんだけど、イクメンの人たちの出番はないのでしょうか・・・。

2016年6月16日

インターネットがつくるフォークロア

インターネットの出現は社会を変えた――ということは聞き飽きるほど、あちこちで言われています。けれどもインターネットが本格的に普及したのは、せいぜいここ10年くらいの話。全世代、全世界を見渡せば、まだ高齢者の中には使ったことがないという人も多いし、国や地域によって普及率の格差も大きい。だから、その変化の真価を国レベル・世界レベルで、僕たちが実感するのはまだこれからだと思います。

それは一般によくいわれる、情報収集がスピーディーになったとか、通信販売が便利になったとか、というカテゴリーの話とは次元が違うものです。もっと人間形成の根本的な部分に関わることであり、ホモサピエンスの文化の変革にまでつながること。それは新しい民間伝承――フォークロアの誕生です。

“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承

最初はどこでどのように聞いたのか覚えてないですが、僕たちは自分でも驚くほど、昔話・伝承をよく知っています。成長の過程のどこかで桃太郎や浦島太郎や因幡の白ウサギと出会い、彼らを古い友だちのように思っています。

家庭でそれらの話を大人に読んでもらったこともあれば、幼稚園・保育園・小学校で体験したり、最近ならメディアでお目にかかることも多い。それはまるで遺伝子に組み込まれているかのように、あまりに自然に身体の中に溶け込んでいるのです。

調べて確認したわけではないが、こうした感覚は日本に限らず、韓国でも中国でもアメリカでもヨーロッパでも、その地域に住んでいる人なら誰でも持ち得るのではないでしょうか。おそらく同じような現象があると思います。それぞれどんな話がスタンダードとなっているのかは分かりませんが、その国・その地域・その民族の間で“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承の類が一定量あるのです。

それらは長い時間を生きながらえるタフな生命エネルギーを持っています。それだけのエネルギーを湛えた伝承は、共通の文化の地層、つまり一種のデータベースとして、万人の脳の奥底に存在しています。その文化の地層の上に、その他すべての情報・知識が積み重なっている――僕はそんなイメージを持っています。

世界共通の、新しいカテゴリーの伝承

そして、昔からあるそれとは別に、これから世界共通の、新しいカテゴリーの伝承が生まれてくる。その新しい伝承は人々の間で共通の文化の地層として急速に育っていくのでないか。そうした伝承を拡散し、未来へ伝える役目を担っているのがインターネット、というわけです。

ところで新しい伝承とは何でしょう? その主要なものは20世紀に生まれ、花開いた大衆文化――ポップカルチャーではないでしょうか。具体的に挙げていけば、映画、演劇、小説、マンガ、音楽(ジャズ、ポップス、ロック)の類です。

21世紀になる頃から、こうしたポップカルチャーのリバイバルが盛んに行われるようになっていました。

人々になじみのあるストーリー、キャラクター。

ノスタルジーを刺激するリバイバル・コンテンツ。

こうしたものが流行るのは、情報発信する側が、商品価値の高い、新しいものを開発できないためだと思っていました。

そこで各種関連企業が物置に入っていたアンティーク商品を引っ張り出してきて、売上を確保しようとした――そんな事情があったのでしょう。実際、最初のうちはそうだったはずです。

だから僕は結構冷めた目でそうした現象を見ていました。そこには半ば絶望感も混じっていたと思います。前の世代を超える、真に新しい、刺激的なもの・感動的なものは、この先はもう現れないのかも知れない。出尽くしてしまったのかも知れない、と……。

しかし時間が経ち、リバイバル現象が恒常化し、それらの画像や物語が、各種のサイトやYouTubeの動画コンテンツとして、ネット上にあふれるようになってくると考え方は変わってきました。

それらのストーリー、キャラクターは、もはや単なるレトロやリバイバルでなく、世界中の人たちの共有財産となっています。いわば全世界共通の伝承なのです。

僕たちは欧米やアジアやアフリカの人たちと「ビートルズ」について、「手塚治虫」について、「ガンダム」について、「スターウォーズ」について語り合えるし、また、それらを共通言語にして、子や孫の世代とも同様に語り合えます。

そこにボーダーはないし、ジェネレーションギャップも存在しません。純粋にポップカルチャーを媒介にしてつながり合う、数限りない関係が生まれるのです。

また、これらの伝承のオリジナルの発信者――ミュージシャン、映画監督、漫画家、小説家などによって、あるいは彼ら・彼女らをリスペクトするクリエイターたちによって自由なアレンジが施され、驚くほど新鮮なコンテンツに生まれ変わる場合もあります。

インターネットの本当の役割

オリジナル曲をつくった、盛りを過ぎたアーティストたちが、子や孫たち世代の少年・少女と再び眩いステージに立ち、自分の資産である作品を披露。それをYouTubeなどを介して広めている様子なども頻繁に見かけるようになりました。

それが良いことなのか、悪いことなのか、評価はさておき、そうした状況がインタ―ネットによって現れています。これから10年たち、20年たち、コンテンツがさらに充実し、インターネット人口が現在よりさらに膨れ上がれば、どうなるでしょうか?

おそらくその現象は空気のようなものとして世の中に存在するようになり、僕たちは新たな世界的伝承として、人類共通の文化遺産として、完成された古典として見なすようになるでしょう。人々は分かりやすく、楽しませてくれるものが大好きだからです。

そして、まるで「桃太郎」のお話を聞くように、まっさらな状態で、これらの伝承を受け取った子供たちが、そこからまた新しい、次の時代の物語を生みだしていきます。

この先、そうした現象が必ず起こると思う。インターネットという新参者のメディアはその段階になって、さらに大きな役割を担うのでしょう。それは文化の貯蔵庫としての価値であり、さらに広げて言えば、人類の文化の変革につながる価値になります。

2016年6月13日

地方自治体のホームページって割と面白い

ここのところ、雑誌の連載で地方のことを書いています。

書くときはまずベーシックな情報(最初のリード文として使うこともあるので)をインターネットで調べます。

これはウィキペディアなどの第3者情報よりも、各県の公式ホームページの方が断然面白い。自分たちの県をどう見せ、何をアピールしたいかがよくわかるからです。

なんでも市場価値が問われる時代。「お役所仕事云々・・・」と言われることが多い自治体ですが、いろいろ努力して、ホームページも工夫しています。

最近やった宮崎県のキャッチコピーは「日本のひなた」。

日照時間の多さ、そのため農産物がよく獲れるということのアピール。

そしてもちろん、人や土地のやさしさ、あったかさ、ポカポカ感を訴えています。

いろいろな人たちがお日さまスマイルのフリスビーを飛ばして、次々と受け渡していくプロモーションビデオは、単純だけど、なかなか楽しかった。

それから「ひなた度データ」というのがあって、全国比率のいろいろなデータが出ています。面白いのが、「餃子消費量3位」とか、「中学生の早寝早起き率 第3位」とか、「宿題実行率 第4位」とか、「保護者の学校行事参加率 第2位」とか・・・

「なんでこれがひなた度なんじゃい!」とツッコミを入れたくなるのもいっぱい。だけど好きです、こういうの。

取材するにしても、いきなり用件をぶつけるより、「ホームページ面白いですね~」と切り出したほうが、ちょっとはお役所臭さが緩和される気がします。

「あなたのひなた度は?」というテストもあって、やってみたら100パーセントでした。じつはまだ一度も行ったことないけれど、宮崎県を応援したくなるな。ポカポカ。

2016年6月12日

タイムマシンにおねがい

きのう6月10日は「時の記念日」でした。それに気がついたら頭の中で突然、サディスティック・ミカ・バンドの「タイムマシンにおねがい」が鳴り響いてきたので、YouTubeを見てみたら、1974年から2006年まで、30年以上にわたるいろいろなバージョンが上がっていました。本当にインターネットの世界でタイムマシン化しています。

これだけ昔の映像・音源が見放題・聞き放題になるなんて10年前は考えられませんでした。こういう状況に触れると、改めてインターネットのパワーを感じると同時に、この時代になるまで生きててよかった~と、しみじみします。

そしてまた、ネットの中でならおっさん・おばさんでもずっと青少年でいられる、ということを感じます。60~70年代のロックについて滔々と自分の思い入れを語っている人がいっぱいいますが、これはどう考えても50代・60代の人ですからね。

でも、彼ら・彼女らの頭の中はロックに夢中になっていた若いころのまんま。脳内年齢は10代・20代。インターネットに没頭することは、まさしくタイムマシンンに乗っているようなものです。

この「タイムマシンにおねがい」が入っているサディスティック・ミカ・バンドの「黒船」というアルバムは、1974年リリースで、いまだに日本のロックの最高峰に位置するアルバムです。若き加藤和彦が作った、世界に誇る傑作と言ってもいいのではないでしょうか。

中でもこの曲は音も歌詞もゴキゲンです。いろいろ見た(聴いた)中でいちばんよかったのは、最新(かな?)の2006年・木村カエラ・ヴォーカルのバージョンです。おっさんロッカーたちをバックに「ティラノサウルスおさんぽ アハハハ-ン」とやってくれて、くらくらっときました。

やたらと「オリジナルでなきゃ。あのヴォーカルとあのギターでなきゃ」とこだわる人がいますが、僕はそうは思わない。みんなに愛される歌、愛されるコンテンツ、愛される文化には、ちゃんと後継ぎがいて、表現技術はもちろんですが、それだけでなく、その歌・文化の持ち味を深く理解し、見事に自分のものとして再現します。中には「オリジナルよりいいじゃん!」と思えるものも少なくありません。(この木村カエラがよい例)。

この歌を歌いたい、自分で表現したい!――若い世代にそれだけ強烈に思わせる、魅力あるコンテンツ・文化は生き残り、クラシックとして未来に継承されていくのだと思います。

もう一つおまけに木村カエラのバックでは、晩年の加藤和彦さんが本当に楽しそうに演奏をしていました。こんなに楽しそうだったのに、どうして自殺してしまったのだろう・・・と、ちょっと哀しくもなったなぁ。

2016年6月11日

「歴人めし」おかわり情報

9日間にわたって放送してきた「歴人めし」は、昨日の「信長巻きの巻」をもっていったん終了。しかし、ご安心ください。7月は夜の時間帯に再放送があります。ぜひ見てくださいね。というか、You Tubeでソッコー見られるみたいですが。

https://www.ch-ginga.jp/movie-detail/series.php?series_cd=12041

この仕事では歴人たちがいかに食い物に執念を燃やしていたかがわかりました。 もちろん、記録に残っているのはほんの少し。

源内さんのように、自分がいかにうなぎが好きか、うなぎにこだわっているか、しつこく書いている人も例外としていますが、他の人たちは自分は天下国家のことをいつも考えていて、今日のめしのことなんかどうでもいい。カスミを食ってでの生きている・・・なんて言い出しそうな勢いです。

しかし、そんなわけはない。偉人と言えども、飲み食いと無関係ではいられません。 ただ、それを口に出して言えるのは、平和な世の中あってこそなのでしょう。だから日本の食文化は江戸時代に発展し、今ある日本食が完成されたのです。

そんなわけで、「おかわり」があるかもしれないよ、というお話を頂いているので、なんとなく続きを考えています。

駿河の国(静岡)は食材豊富だし、来年の大河の井伊直虎がらみで何かできないかとか、 今回揚げ物がなかったから、何かできないかとか(信長に捧ぐ干し柿入りドーナツとかね)、

柳原先生の得意な江戸料理を活かせる江戸の文人とか、明治の文人の話だとか、

登場させ損ねてしまった豊臣秀吉、上杉謙信、伊達政宗、浅井三姉妹、新選組などの好物とか・・・

食について面白い逸話がありそうな人たちはいっぱいいるのですが、柳原先生の納得する人物、食材、メニュー、ストーリーがそろって、初めて台本にできます。(じつは今回もプロット段階でアウトテイク多数)

すぐにとはいきませんが、ぜひおかわりにトライしますよ。

それまでおなかをすかせて待っててくださいね。ぐ~~。

2016年6月7日

歴人めし♯9:スイーツ大好き織田信長の信長巻き

信長が甘いもの好きというのは、僕は今回のリサーチで初めて知りました。お砂糖を贈答したり、されたりして外交に利用していたこともあり、あちこちの和菓子屋さんが「信長ゆかりの銘菓」を開発して売り出しているようです。ストーリーをくっつけると、同じおまんじゅうやあんころもちでも何だか特別なもの、他とは違うまんじゅうやあんころもちに思えてくるから不思議なものです。

今回、ゆかりの食材として採用したのは「干し柿」と「麦こがし(ふりもみこがし)」。柿は、武家伝統の本膳料理(会席料理のさらに豪華版!)の定番デザートでもあり、記録をめくっていると必ず出てきます。

現代のようなスイーツパラダイスの時代と違って、昔の人は甘いものなどそう簡単に口にできませんでした。お砂糖なんて食品というよりは、宝石や黄金に近い超ぜいたく品だったようです。だから信長に限らず、果物に目のない人は大勢いたのでしょう。

中でもは干し柿にすれば保存がきくし、渋柿もスイートに変身したりするので重宝されたのだと思います。

「信長巻き」というのは柳原尚之先生のオリジナル。干し柿に白ワインを染み込ませるのと、大徳寺納豆という、濃厚でしょっぱい焼き味噌みたいな大豆食品をいっしょに巻き込むのがミソ。

信長は塩辛い味も好きで、料理人が京風の上品な薄味料理を出したら「こんな水臭いものが食えるか!」と怒ったという逸話も。はまった人なら知っている、甘い味としょっぱい味の無限ループ。交互に食べるともうどうにも止まらない。信長もとりつかれていたのだろうか・・・。

ちなみに最近の映画やドラマの中の信長と言えば、かっこよくマントを翻して南蛮渡来の洋装を着こなして登場したり、お城の中のインテリアをヨーロッパの宮殿風にしたり、といった演出が目につきます。

スイーツ好きとともに、洋風好き・西洋かぶれも、今やすっかり信長像の定番になっていますが、じつはこうして西洋文化を積極的に採り入れたのも、もともとはカステラだの、金平糖だの、ボーロだの、ポルトガルやスペインの宣教師たちが持ち込んできた、砂糖をたっぷり使った甘いお菓子が目当てだったのです。(と、断言してしまう)

「文化」なんていうと何やら高尚っぽいですが、要は生活習慣の集合体をそう呼ぶまでのこと。その中心にあるのは生活の基本である衣食住です。

中でも「食」の威力はすさまじく、これに人間はめっぽう弱い。おいしいものの誘惑からは誰も逃れられない。そしてできることなら「豊かな食卓のある人生」を生きたいと願う。この「豊かな食卓」をどう捉えるかが、その人の価値観・生き方につながるのです。

魔王と呼ばれながら、天下統一の一歩手前で倒れた信長も、突き詰めればその自分ならではの豊かさを目指していたのではないかと思うのです。

2016年6月6日

歴人めし♯8 山内一豊の生食禁止令から生まれた?「カツオのたたき」

「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だったころ、琵琶湖のほとりに金目教という怪しい宗教が流行っていた・・・」というナレーションで始まるのは「仮面の忍者・赤影」。子供の頃、夢中になってテレビにかじりついていました。

時代劇(忍者もの)とSF活劇と怪獣物をごちゃ混ぜにして、なおかつチープな特撮のインチキスパイスをふりかけた独特のテイストは、後にも先にもこの番組だけ。僕の中ではもはや孤高の存在です。

いきなり話が脱線していますが、赤影オープニングのナレーションで語られた「琵琶湖のほとり」とは滋賀県長浜あたりのことだったのだ、と気づいたのは、ちょうど10年前の今頃、イベントの仕事でその長浜に滞在していた時です。

このときのイベント=期間限定のラジオ番組制作は、大河ドラマ「功名が辻」関連のもの。4月~6月まで断続的に数日ずつ訪れ、街中や郊外で番組用の取材をやっていました。春でもちょっと寒いことを我慢すれば、賑わいがあり、かつまた、自然や文化財にも恵まれている、とても暮らしやすそうな良いところです。

この長浜を開いたのは豊臣秀吉。そして秀吉の後を継いで城主になったのが山内一豊。「功名が辻」は、その一豊(上川隆也)と妻・千代(仲間由紀恵)の物語。そして本日の歴人めし♯9は、この一豊ゆかりの「カツオのたたき」でした。

ところが一豊、城主にまでしてもらったのに秀吉の死後は、豊臣危うしと読んだのか、関が原では徳川方に寝返ってしまいます。つまり、うまいこと勝ち組にすべり込んだわけですね。

これで一件落着、となるのが、一豊の描いたシナリオでした。

なぜならこのとき、彼はもう50歳。人生50年と言われた時代ですから、その年齢から本格的な天下取りに向かった家康なんかは例外中の例外。そんな非凡な才能と強靭な精神を持ち合わせていない、言ってみればラッキーで何とかやってきた凡人・一豊は、もう疲れたし、このあたりで自分の武士人生も「あがり」としたかったのでしょう。

できたら、ごほうびとして年金代わりに小さな領地でももらって、千代とのんびり老後を過ごしたかったのだと思います。あるいは武士なんかやめてしまって、お百姓でもやりながら余生を・・・とひそかに考えていた可能性もあります。

ところが、ここでまた人生逆転。家康からとんでもないプレゼントが。

「土佐一国をおまえに任せる」と言い渡されたのです。

一国の領主にしてやる、と言われたのだから、めでたく大出世。一豊、飛び上がって喜んだ・・・というのが定説になっていますが、僕はまったくそうは思いません。

なんせ土佐は前・領主の長曾我部氏のごっつい残党がぞろぞろいて、新しくやってくる領主をけんか腰で待ち構えている。徳川陣営の他の武将も「あそこに行くのだけは嫌だ」と言っていたところです。

現代に置き換えてみると、後期高齢者あたりの年齢になった一豊が、縁もゆかりもない外国――それも南米とかのタフな土地へ派遣されるのようなもの。いくらそこの支店長のポストをくれてやる、と言われたって全然うれしくなんかなかったでしょう。

けれども天下を収めた家康の命令は絶対です。断れるはずがありません。

そしてまた、うまく治められなければ「能無し」というレッテルを貼られ、お家とりつぶしになってしまいます。

これはすごいプレッシャーだったでしょう。「勝ち組になろう」なんて魂胆を起こすんじゃなかった、と後悔したに違いありません。

こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。

人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。

「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。

こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。

人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。

「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。

恐怖にかられてしまった人間は、より以上の恐怖となる蛮行、残虐行為を行います。

一豊は15代先の容堂の世代――つまり、250年後の坂本龍馬や武市半平太の時代まで続く、武士階級をさらに山内家の上士、長曾我部氏の下士に分けるという独特の差別システムまで発想します。

そうして土佐にきてわずか5年で病に倒れ、亡くなってしまった一豊。寿命だったのかもしれませんが、僕には土佐統治によるストレスで命を縮めたとしか思えないのです。

「カツオのたたき」は、食中毒になる危険を慮った一豊が「カツオ生食禁止令」を出したが、土佐の人々はなんとかおいしくカツオを食べたいと、表面だけ火であぶり、「これは生食じゃのうて焼き魚だぜよ」と抗弁したところから生まれた料理――という話が流布しています。

しかし、そんな禁止令が記録として残っているわけではありません。やはりこれはどこからか生えてきた伝説なのでしょう。

けれども僕はこの「カツオのたたき発祥物語」が好きです。それも一豊を“民の健康を気遣う良いお殿様”として解釈するお話でなく、「精神的プレッシャーで恐怖と幻想にとりつかれ、カツオの生食が、おそるべき野蛮人たちの悪食に見えてしまった男の物語」として解釈してストーリーにしました。

随分と長くなってしまいましたが、ここまで書いてきたバックストーリーのニュアンスをイラストの方が、短いナレーションとト書きからじつにうまく掬い取ってくれて、なんとも情けない一豊が画面で活躍することになったのです。

一豊ファンの人には申し訳ないけど、カツオのたたきに負けず劣らず、実にいい味出している。マイ・フェイバリットです。

2016年6月3日

「歴人めし」徳川家康提唱、日本人の基本食

歴人めし第7回は「徳川家康―八丁味噌の冷汁と麦飯」。

「これが日本人の正しい食事なのじゃ」と家康が言ったかどうかは知りませんが、米・麦・味噌が長寿と健康の基本の3大食材と言えば、多くの日本人は納得するのではないでしょうか。エネルギー、たんぱく質、ビタミン、その他の栄養素のバランスも抜群の取り合わせです。

ましてやその発言の主が、天下を統一して戦国の世を終わらせ、パックス・トクガワ―ナを作った家康ならなおのこと。実際、家康はこの3大食材を常食とし、かなり養生に努めていたことは定説になっています。

昨年はその家康の没後400年ということで、彼が城を構えた岡崎・浜松・静岡の3都市で「家康公400年祭」というイベントが開催され、僕もその一部の仕事をしました。

そこでお会いしたのが、岡崎城から歩いて八丁(約780メートル)の八丁村で八丁味噌を作っていた味噌蔵の後継者。

かのメーカー社長は現在「Mr.Haccho」と名乗り、毎年、海外に八丁味噌を売り込みに行っているそうで、日本を代表する調味料・八丁味噌がじわじわと世界に認められつつあるようです。

ちなみに僕は名古屋の出身なので子供の頃から赤味噌に慣れ親しんできました。名古屋をはじめ、東海圏では味噌と言えば、赤味噌=豆味噌が主流。ですが、八丁味噌」という食品名を用いれるのは、その岡崎の元・八丁村にある二つの味噌蔵――現在の「まるや」と「カクキュー」で作っているものだけ、ということです。

しかし、養生食の米・麦・味噌をがんばって食べ続け、健康に気を遣っていた家康も、平和な世の中になって緊張の糸がプツンと切れたのでしょう。

がまんを重ねて押さえつけていた「ぜいたくの虫」がそっとささやいたのかもしれません。

「もういいんじゃないの。ちょっとぐらいぜいたくしてもかまへんで~」

ということで、その頃、京都でブームになっていたという「鯛の天ぷら」が食べた~い!と言い出し、念願かなってそれを口にしたら大当たり。おなかが油に慣れていなかったせいなのかなぁ。食中毒がもとで亡くなってしまった、と伝えられています。

でも考えてみれば、自分の仕事をやり遂げて、最期に食べたいものをちゃんと食べられて旅立ったのだから、これ以上満足のいく人生はなかったのではないでしょうか。

2016年6月2日

歴人めし「篤姫のお貝煮」と御殿女中

絶好調「真田丸」に続く2017年大河は柴咲コウ主演「おんな城主 直虎」。今年は男だったから来年は女――というわけで、ここ10年あまり、大河は1年ごとに主人公が男女入れ替わるシフトになっています。

だけど女のドラマは難しいんです。なかなか資料が見つけらない。というか、そもそも残っていな。やはり日本の歴史は(外国もそうですが)圧倒的に男の歴史なんですね。

それでも近年、頻繁に女主人公の物語をやるようになったのは、もちろん女性の視聴者を取り込むためだけど、もう一つは史実としての正確さよりも、物語性、イベント性を重視するようになってきたからだと思います。

テレビの人気凋落がよく話題になりますが、「腐っても鯛」と言っては失礼だけど、やっぱ日曜8時のゴールデンタイム、「お茶の間でテレビ」は日本人の定番ライフスタイルです。

出演俳優は箔がつくし、ゆかりの地域は観光客でにぎわうって経済も潤うし、いろんなイベントもぶら下がってくるし、話題も提供される・・・ということでいいことづくめ。

豪華絢爛絵巻物に歴史のお勉強がおまけについてくる・・・ぐらいでちょうどいいのです。(とはいっても、制作スタッフは必死に歴史考証をやっています。ただ、部分的に資料がなくても諦めずに面白くするぞ――という精神で作っているということです)

と、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、なんとか「歴人めし」にも一人、女性を入れたいということで、あれこれ調べた挙句、やっと好物に関する記録を見つけたのが、20082年大河のヒロイン「篤姫」。本日は天璋院篤姫の「お貝煮」でした。

見てもらえればわかるけど、この「お貝煮」なる料理、要するにアワビ入りの茶碗蒸しです。その記述が載っていたのが「御殿女中」という本。この本は明治から戦前の昭和にかけて活躍した、江戸文化・風俗の研究家・三田村鳶魚の著作で。篤姫付きの女中をしていた“大岡ませ子”という女性を取材した、いわゆる聞き書きです。

明治も30年余り経ち、世代交代が進み、新しい秩序・社会体制が定着してくると、以前の時代が懐かしくなるらしく、「江戸の記憶を遺そう」というムーブメントが文化人の間で起こったようです。

そこでこの三田村鳶魚さんが、かなりのご高齢だったます子さんに目をつけ、あれこれ大奥の生活について聞き出した――その集成がこの本に収められているというわけです。これは現在、文庫本になっていて手軽に手に入ります。

ナレーションにもしましたが、ヘアメイク法やら、ファッションやら、江戸城内のエンタメ情報やらも載っていて、なかなか楽しい本ですが、篤姫に関するエピソードで最も面白かったのが飼いネコの話。

最初、彼女は狆(犬)が買いたかったようなのですが、夫の徳川家定(13代将軍)がイヌがダメなので、しかたなくネコにしたとか。

ところが、このネコが良き相棒になってくれて、なんと16年もいっしょに暮らしたそうです。彼女もペットに心を癒された口なのでしょうか。

そんなわけでこの回もいろんな発見がありました。

続編では、もっと大勢の女性歴人を登場させ、その好物を紹介したいと思っています。

2016年6月1日

映画「国宝」 畸形の演劇と女形の生き様

かつてはギリシャ劇にも、シェイクスピア劇にも、

中国の京劇にも、能・狂言にも、女優は存在せず、

男の俳優だけで芝居は上演されてきた。

いろいろな事情があったと思うが、女が舞台に立つと、

多くの男がそれに現を抜かして働かなくなり、

社会が立ちいかなくなったので、為政者が禁じたのだろう。

しかし、社会の発展とともに演劇の世界は広く開放され、

女優もだんだん舞台に立つようになった。

21世紀の今日、世界でいまだに女優が舞台に立てない演劇は、

日本の歌舞伎だけである。

江戸幕府によって女優が禁じられてから400年。

女を演じる男優--女形は

何代にもわたってその技芸が伝承されてきた。

今や一種の世界遺産ともいえる独特のスタイルだ。

その女形に人生を賭け、紆余曲折を経ながら

ついに人間国宝にまでたどり着く男の物語。

吉田修一の同名小説を映画化した「国宝」。

1964年から2014年までの50年間を描いた一代記は、

歌舞伎の世界の裏側を見事に描き出している。

歌舞伎は一見、華やかでセレブな世界だが、

よく考えたら、何でいまだにこんな慣習・ルールが成り立つの?

と思えるような魔訶不思議な世界であり、

畸形の演劇ともいえる。

いまだに女が舞台に立つのが許されないことに加え、

伝統芸能でありながら、国家に守られているわけでなく、

純然たる商業演劇として運営されていること。

家・家族で伝承する技芸であるからこそ、

「血」を守っていくためのこだわりが強いこと。

みんな、小さな世界で生きているので、

身内・味方に対する愛情・友情・敬愛心は強いが、

一旦事情が変わると、

たとえば、父親・師匠などの後ろ盾を亡くしてしまうと、

たちまち冷淡に扱われ、干されるようになる。

要するに、この物語の主人公・喜久雄のように、

才能があれば、芸が優れていれば出世できるという

フェアな世界ではないのだ。

とはいえ、商業演劇なので、

客を集め、興行を打っていくため、

常に客の期待・時代のニーズに応え、

新しいスターをプロデュースする必要がある。

その微妙なバランスのなかで歌舞伎は生き延びてきた。

そのあたり、原作(まだ読んでないが)は

かなり詳細に買いているようだが、

この映画でも十分描き出している。

重厚なドラマは、昭和・平成の時代背景も相まって、

素晴らしく見ごたえがあって、

3時間以上の長丁場でもまったく飽きさせない。

吉沢亮と横浜流星の熱演が話題になっていて、

もちろん、彼らの感情表現や演技・踊りは素晴らしいのだが、

僕としては、この2人に影響を与え、

無言のうちに「女形の生き方」を示唆する

人間国宝・小野川万菊の存在が、とりわけ胸に刺さった。

演じるのは、長らく孤高のダンサーとして活躍してきた田中泯。

その妖怪じみた女形ぶりはすさまじく、登場シーンになると、

まるでそこだけアングラ演劇の世界みたいになる。

そして、人間国宝という栄誉ある称号にあるまじき

最後の登場シーンは、戦慄を覚えるほど印象的で、

そこに「国宝」というタイトルの意味が

込められているように思えた。

昭和の時代まで、歌舞伎役者は江戸時代の身分制度を引きづった

「河原乞食」だった。

今でこそセレブ扱いされるが、一般的なセレブイメージと、」

彼らの生きる世界・人生には大きなギャップがある。

映画「国宝」は、そんな歌舞伎という畸形の演劇の歴史・文化、

そしてこの特殊な世界を成立させている人間模様を感じ取ることができる奇跡的なコンテンツだ。

舞台のシーンの迫力、女形を演じる喜久雄(吉沢亮)と

俊介(横浜流星)の美しさ。

この映画の魅力・価値を堪能するには、

テレビやパソコンサイズではだめで、

絶対に映画館の大スクリーンで見るべきだと思う。

777

素数である7は神秘のムードをまとい、

マジックナンバーとして古今東西、一目置かれてきた。

その7が3つ並ぶ(3ももちろん素数でマジックナンバー)

令和7年7月7日は大ラッキーデイ!

と大騒ぎになることもなく過ぎ去ろうとしている。

思い返すと、7はやはりミステリアスな数字。

かの「ノストラダムスの大予言」も、

空から大魔王が降ってくるのは「7の月」だった。

他の数字だったら、あそこまで話題にならなかったのではないか。

おとといの予言だか予知夢だかの「7月5日」も、

本当は7月7日にしたかったのだと思う。

でも、777だと、さすがに出来過ぎ感がするので、

少しずらして5日にしたのだろう。

「セブンイレブン」が成功したのは、

もちろんコンビニエンスストアという

新しい商形態を生み出したからだが、

「7(セブン)」のマジックも侮れない。

11も素数。素数を二つ並べ、韻を踏み、語感も抜群。

もともと午前7時開店、午後11時閉店という営業だったので、

理屈も整い、説得感も抜群。

誰でも一発で覚えられる最強のネーミングだ。

もし店名が「セブンイレブン」でなかったら、

コンビニエンスストアはこれほど普及しなかっただろう。

というのは言い過ぎ?

世の中のことはともかく、

自分の人生で7がつく日に何か大きな出来事があっただろうか、

と思い返してみた。

2つ思い当たった。

息子の誕生日が5月17日。

父の命日が12月17日。

ついでに言うと、祖父の享年が77歳だった。

こうなると、自分の命日や享年が気になるが、

それは考えずにおこう。

雨が降らなかったので、織姫と彦星は無事に会えただろう。

7は星や宇宙とも相性抜群。

ウルトラセブンもシックスやエイトじゃサマにならない。

やっぱりセブンはミステリアスでファンタジックで大好きだ。

佐野元春朝イチ出演 本物の還暦ロック

NHK朝イチ・プレミアムトークに佐野元春がゲスト出演。

僕は見ていないが、カミさんが見て「カッコイイ」と感激。

いろいろ内容についても教えてくれた。

ネットでも盛り上がり、ひと騒動だったようである。

佐野元春は若い頃よりカッコよく、

全世代にメッセージを伝えられる数少ない「ポオラ・スター」だ。

いま還暦を超えて活躍するミュージシャン・

アーティストは珍しくない。

いったん消えたが、高齢化する世の中の様子を見て

「まだできそう」と思って戻ってきた人もいるだろう。

あるいは、視聴率を取れるネタに困った

テレビなどのメディアに呼ばれるのかもしれない。

ただ、多くはどうしても「あの頃はよかったワールド」になり、

かつて青春を共有したファンたちが、彼・彼女らを囲んで

懐メロという暖炉であったまる――

という同窓会みたいな図式になっている気がする。

いわば懐メロ専門スターが増えているのだ。

それが悪いことだとは言わない。

懐メロで心を癒し、過去を振り返ることも大切だと思う。

でも終始それでいいのか?面白いのか?

全部でなくていいが、できれば半分、

せめて2,3割くらいは現役感・未来感があってほしい。

それに齢を取ると、その人の生き方が自然と佇まいに現れる。

どんなに着飾ろうが、若づくりしようが、

カッコよくはならない。

若い頃なら許された、だらしない言動、

人を不愉快にさせるような言動は、

無意識のうちに、かなり醜い形で表に出てしまう。

逆に誠実に、自分らしく生きてきた人はカッコよくなっていく。

これはミュージシャンや芸能人に限った話ではないと思う。

佐野元春が歳を取れば取るほどカッコよくなっていくのは、

おそらくそうした原理が働いているからだろう。

バックバンドやスタッフに恵まれているのかもしれない。

しかし、それは彼の才能と人柄、

もっと具体的に言えば、時代に応じて表現を変えつつも、

一貫して自分の思いや意見を、

誠実に音楽にし続けてきたからこそ、

強い味方となる周囲の人々を引き寄せるのだ。

むかし、「つまらない大人にはならない」と吠えていた

ミュージシャン、アーティストは大勢いた。

そのうち、何人がそれを実践できただろう?

いま、実践しているだろう?

佐野元春はつまらない大人にならなかった。

70歳に近くなった今、自信を持って

「ガラスのジェネレーション」をリメイクし、

魂を込めて歌える彼を、リスペクトせずにはいられない。

小さな生き物たちの夏ものがたり

7月の声を聴くと、すぐに近所の公園でセミが鳴きだした。

やつらはカレンダーがわかっているらしい。

というわけで、いよいよ夏本番。

といいたいところだが、もうとっくに夏は真っ盛り。

関東はまだ梅雨明けしていないが、連日の暑さでうだっている。

そういえば雨が少なくて暑すぎるせいか、

近年、カタツムリをあまり見かけない。

息子がチビだったころには、

いっしょにでかいカタツムリを見つけて喜んでいた。

前の家の庭にもガクアジサイの葉の上を

よくノロノロ歩いていた。

今は家を出てすぐに大きな公園と川があり、

草木も豊富、アジサイの花も咲いているのだが、

カタツムリをまったく目にしない。

まさか知らぬ間に絶滅したのではないかと、

ちょっと心配になる。

夏になると、生き物たちの活動は活発になる。

昨日は廊下の窓にぺったりとヤモリが貼りついていた。

ガラスにへばりついていると、

ひんやりして気持ちいのかもしれない。

ちょっと窓をズラしてやると、

驚いてペタペタ動きまわる。

ヤモリは可愛いし、家を守ってくれる「家守」なので愛している。

トカゲもちょろちょろしていて可愛い。

このあたりの輩は高速移動できるからいいが、

悲惨だなと思うのはミミズである。

ここのところ毎日、

道路のアスファルトの上でひからびているミミズに出会う。

それも一匹や二匹ではない。

赤黒くなったゴム紐状のミミズの乾燥した死体が

数メートルおきに道路の上に貼りついているのだ。

まさしく死屍累々という言葉がぴったりである。

それにしても、なぜだ?

果てしない砂漠の真ん中で息絶えてしまった、

無数のミミズたちに僕は問いかける。

おまえたちは土の中で生まれたのだろうに、

なぜこんな真夏の日にアスファルトの上にはい出てきて

熱線で焼かれて死ななくてはならなかったのか?

なぜ故郷をあとにしたのか?

なぜ命がけの旅に出なくてはならなかったのか?

この道路の向こう、この地獄を超えた先に、

おまえたちの目指す楽園があったというのか?

それはあの植え込みか、草むらか?

もちろん、誰も答えてはくれない。

ヤモリやトカゲのように高速移動できれば。

セミやハチやチョウのように空を飛べれば。

せめてバッタのようにピョンピョン跳ねることができれば。

しかし、ミミズはミミズ。

地を這い、土に潜る。

それが宿命づけられた生き方だ。

その生き方を目指して、ここでお天道様に焼かれて死ぬのなら、

それは本望だと、ミミズ生をまっとうできたのだろうか?

というわけで死屍累々の写真も撮ってみたが、

ちょっと悲惨過ぎて載せられない。

ま、元気溌剌のヌルヌルしたミミズくんの写真を見るのも

いやだという人が多いだろうが。

なので本日は、クールビズしている

元気なヤモリくんの写真だけにしておきます。

綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ

「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。

カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、

僕も土曜日に見たが、確かに面白い。

それにしても僕の中では、

綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、

そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。

役柄はもっと年上の設定らしいが、

もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。

そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの

スタッフも多くは40代

(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。

来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。

今や60・70代よりも40・50代のほうが

しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?

それどころか、20・30代も

「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。

どうやらがんばって終活するためには、

若いエネルギーが必要なのだ。

60・70代からじゃ遅すぎる?

いったいどうなっちょるんじゃ?

あっという間に1億総終活時代に突入だ。

「ひとりでしにたい」本当に面白いので、

観てない人は、NHKプラスで観てみてください。

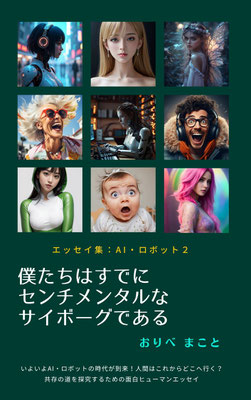

電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」

無料キャンペーンは本日終了。

ご購入ありがとうございます。

よろしければレビューをお願いしますね。

なぜ日本ではカエルはかわいいキャラなのか?

「かえるくん、東京を救う」というのは村上春樹の短編小説の中でもかなり人気の高い作品です。

主人公がアパートの自分の部屋に帰ると、身の丈2メートルはあろうかというカエルが待っていた、というのだから、始まり方はほとんど恐怖小説。

ですが、その巨大なカエルが「ぼくのことは“かえるくん”と呼んでください」と言うのだから、たちまちシュールなメルヘンみたいな世界に引き込まれてしまいます。

この話は阪神大震災をモチーフにしていて、けっして甘いメルヘンでも、面白おかしいコメディでもないシリアスなストーリーなのですが、このかえるくんのセリフ回しや行動が、なんとも紳士的だったり、勇敢だったり、愛らしかったり、時折ヤクザだったりして独特の作品世界が出来上がっています。

しかし、アメリカ人の翻訳者がこの作品を英訳するとき、この「かえるくん」という呼称のニュアンスを、どう英語で表現すればいいのか悩んだという話を聞いて、さもありなんと思いました。

このカエルという生き物ほど、「かわいい」と「気持ち悪い」の振れ幅が大きい動物も珍しいのではないでしょうか。

でも、その振れ幅の大きさは日本人独自の感覚のような気もします。

欧米人はカエルはみにくい、グロテスクなやつ、場合によっては悪魔の手先とか、魔女の使いとか、そういう役割を振られるケースが圧倒的に多い気がします。

ところが、日本では、けろけろけろっぴぃとか、コルゲンコーワのマスコットとか、木馬座アワーのケロヨンとか、古くは「やせガエル 負けるな 一茶ここにあり」とか、かわいい系・愛すべき系の系譜がちゃんと続いていますね。

僕が思うに、これはやっぱり稲作文化のおかげなのではないでしょうか。

お米・田んぼと親しんできた日本人にとって、田んぼでゲコゲコ鳴いているカエルくんたちは、友だちみたいな親近感があるんでしょうね。

そして、彼らの合唱が聞こえる夏の青々とした田んぼの風景は、今年もお米がいっぱい取れそう、という期待や幸福感とつながっていたのでしょう。

カエル君に対するよいイメージはそういうところからきている気がします。

ちなみに僕の携帯電話はきみどり色だけど、「カエル色」って呼ばれています。

茶色いのも黄色っぽいもの黒いのもいるけど、カエルと言えばきれいなきみどり色。やっぱ、アマガエルじゃないとかわいくないからだろうね、きっと。

雨の季節。そういえば、ここんとこ、カエルくんと会ってないなぁ。ケロケロ。

家族ストーリーを書く仕事② 個の家族

「これから生まれてくる子孫が見られるように」

――今回の家族ストーリー(ファミリーヒストリー)を作った動機について、3世代の真ん中の息子さん(団塊ジュニア世代)は作品の最後でこんなメッセージを残しています。

彼の中にはあるべき家族の姿があった。しかし現実にはそれが叶わなかった。だからやっと安定し、幸福と言える現在の形を映像に残すことを思い立った――僕にはそう取れます。

世間一般の基準に照らし合わせれば、彼は家庭に恵まれなかった人に属するでしょう。かつて日本でよく見られた大家族、そして戦後の主流となった夫婦と子供数人の核家族。彼の中にはそうした家族像への憧れがあったのだと思います。

けれども大家族どころか、核家族さえもはや過去のものになっているのでないか。今回の映像を見ているとそう思えてきます。

団塊の世代の親、その子、そして孫(ほぼ成人)。

彼らは家族であり、互いに支え合い、励まし合いながら生きている。

けれど、その前提はあくまで個人。それぞれ個別の歴史と文化を背負い、自分の信じる幸福を追求する人間として生きている。

むかしのように、まず家があり、そこに血のつながりのある人間として生まれ、育つから家族になるのではなく、ひとりひとりの個人が「僕たちは家族だよ」という約束のもとに集まって愛情と信頼を持っていっしょに暮らす。あるいは、離れていても「家族だよ」と呼び合い、同様に愛情と信頼を寄せ合う。だから家族になる。

これからの家族は、核家族からさらに小さな単位に進化した「ミニマム家族」――「個の家族」とでもいえばいいのでしょうか。

比喩を用いれば、ひとりひとりがパソコンやスマホなどのデバイスであり、必要がある時、○○家にログインし、ネットワークし、そこで父・母・息子・娘などの役割を担って、相手の求めることに応じる。それによってそれぞれが幸福を感じる。そうした「さま」を家族と呼称する――なかなかスムーズに表現できませんが、これからはそういう家族の時代になるのではないでしょうか。

なぜなら、そのほうが現代のような個人主義の世の中で生きていくのに何かと便利で快適だからです。人間は自身の利便性・快適性のためになら、いろいろなものを引き換えにできます。だから進化してこられたのです。

引き換えに失ったものの中にももちろん価値があるし、往々にして失ってみて初めてその価値に気づくケースがあります。むかしの大家族しかり。核家族しかり。こうしてこれらの家族の形態は、今後、一種の文化遺産になっていくのでしょう。

好きか嫌いかはともかく、そういう時代に入っていて、僕たちはもう後戻りできなくなっているのだと思います。

将来生まれてくる子孫のために、自分の家族の記憶を本なり映像なりの形でまとめて遺す―― もしかしたらそういう人がこれから結構増えるのかもしれません。

2016・6・27 Mon

家族ストーリーを書く仕事① 親子3世代の物語

親子3世代の物語がやっと完成一歩手前まで来ました。

昨年6月、ある家族のヒストリー映像を作るというお仕事を引き受けて、台本を担当。

足掛け1年掛かりでほぼ完成し、残るはクライアントさんに確認を頂いて、最後にナレーションを吹き込むのみ、という段階までこぎつけたのです。

今回のこの仕事は、ディレクターが取材をし、僕はネット経由で送られてくるその音源や映像を見て物語の構成をしていきました。そのディレクターとも最初に1回お会いしただけでご信頼を頂いたので、そのあとはほとんどメールのやり取りのみで進行しました。インターネットがあると、本当に家で何でもできてしまいます。

ですから時間がかかった割には、そんなに「たいへん感」はありませんでした。

取材対象の人たちともリアルでお会いしたことはなく、インタビューの音声――話の内容はもとより、しゃべり方のくせ、間も含めて――からそれぞれのキャラクターと言葉の背景にある気持ちを想像しながらストーリーを組み立てていくのは、なかなかスリリングで面白い体験でした(最初の下取材の頃はディレクターがまだ映像を撮っていなかったので、レコーダーの音源だけを頼りにやっていました)。

取材対象と直接会わない、会えないという制限は、今までネガティブに捉えていたのですが、現場(彼らの生活空間や仕事空間)の空気がわからない分、余分な情報に戸惑ったり、感情移入のし過ぎに悩まされたりすることがありません。

適度な距離を置いてその人たちを見られるので、かえってインタビューの中では語られていない範囲まで自由に発想を膨らませられ、こうしたドキュメンタリーのストーリーづくりという面では良い効果もあるんだな、と感じました。

後半(今年になってから)、全体のテーマが固まり、ストーリーの流れが固まってくると、今度は台本に基づいて取材がされるようになりました。

戦後の昭和~平成の時代の流れを、団塊の世代の親、その息子、そして孫(ほぼ成人)という一つの家族を通して見ていくと、よく目にする、当時の出来事や風俗の記録映像も、魂が定着くした記憶映像に見えてきます。

これにきちんとした、情感豊かなナレーターの声が入るのがとても楽しみです。

2016・6・26 Sun

ゴマスリずんだ餅と正直ファンタじいさん

おもちペタペタ伊達男

今週日曜(19日)の大河ドラマ「真田丸」で話題をさらったのは、長谷川朝晴演じる伊達政宗の餅つきパフォーマンスのシーン。「独眼竜」で戦国武将の中でも人気の高い伊達政宗ですが、一方で「伊達男」の語源にもなったように、パフォーマーというか、歌舞伎者というか、芝居っけも方もたっぷりの人だったようです。

だから、餅つきくらいやってもおかしくないのでしょうが、権力者・秀吉に対してあからさまにこびへつらい、ペッタンコとついた餅にスリゴマを・・・じゃなかった、つぶした豆をのっけて「ずんだ餅でございます」と差し出す太鼓持ち野郎の姿に、独眼竜のカッコいいイメージもこっぱみじんでした。

僕としては「歴人めし」の続編のネタ、一丁いただき、と思ってニヤニヤ笑って見ていましたが、ファンの人は複雑な心境だったのではないのでしょうか。(ネット上では「斬新な伊達政宗像」と、好意的な意見が多かったようですが)。

しかし、この後、信繁(幸村=堺雅人)と二人で話すシーンがあり、じつは政宗、今はゴマスリ太鼓持ち野郎を演じているが、いずれ時が来れば秀吉なんぞ、つぶしてずんだ餅にしてやる・・・と、野心満々であることを主人公の前で吐露するのです。

で、これがクライマックスの関ヶ原の伏線の一つとなっていくわけですね。

裏切りのドラマ

この「真田丸」は見ていると、「裏切り」が一つのテーマとなっています。

出てくるどの武将も、とにかくセコいのなんのttらありゃしない。立派なサムライなんて一人もいません。いろいろな仮面をかぶってお芝居しまくり、だましだまされ、裏切り裏切られ・・・の連続なのです。

そりゃそうでしょう。乱世の中、まっすぐ正直なことばかりやっていては、とても生き延びられません。

この伊達政宗のシーンの前に、北条氏政の最後が描かれていましたが、氏政がまっすぐな武将であったがために滅び、ゴマスリ政宗は生き延びて逆転のチャンスを掴もうとするのは、ドラマとして絶妙なコントラストになっていました。

僕たちも生きるためには、多かれ少なかれ、このゴマスリずんだ餅に近いことを年中やっているのではないでしょうか。身過ぎ世過ぎというやつですね。

けれどもご注意。

人間の心とからだって、意外と正直にできています。ゴマスリずんだ餅をやり過ぎていると、いずれまとめてお返しがやってくるも知れません。

人間みんな、じつは正直者

どうしてそんなことを考えたかと言うと、介護士の人と、お仕事でお世話しているおじいさんのことについて話したからです。

そのおじいさんはいろんな妄想に取りつかれて、ファンタジーの世界へ行っちゃっているようなのですが、それは自分にウソをつき続けて生きてきたからではないか、と思うのです。

これは別に倫理的にどうこうという話ではありません。

ごく単純に、自分にウソをつくとそのたびにストレスが蓄積していきます。

それが生活習慣になってしまうと、自分にウソをつくのが当たり前になるので、ストレスが溜まるのに気づかない。そういう体質になってしまうので、全然平気でいられる。

けれども潜在意識は知っているのです。

「これはおかしい。これは違う。これはわたしではな~い」

そうした潜在意識の声を、これまた無視し続けると、齢を取ってから自分で自分を裏切り続けてきたツケが一挙に出て来て、思いっきり自分の願いや欲望に正直になるのではないでしょうか。

だから脳がファンタジーの世界へ飛翔してしまう。それまでウソで歪めてきた自分の本体を取り戻すかのように。

つまり人生は最後のほうまで行くとちゃんと平均化されるというか、全体で帳尻が合うようにできているのではないかな。

自分を大事にするということ

というのは単なる僕の妄想・戯言かも知れないけど、自分に対する我慢とか裏切りとかストレスとかは、心や体にひどいダメージを与えたり、人生にかなりの影響を及ぼすのではないだろうかと思うのです。

みなさん、人生は一度きり。身過ぎ世過ぎばっかりやってると、それだけであっという間に一生終わっちゃいます。何が自分にとっての幸せなのか?心の内からの声をよく聴いて、本当の意味で自分を大事にしましょう。

介護士さんのお話を聞くといろんなことを考えさせられるので、また書きますね。

2016/6/23 Thu

死者との対話:父の昭和物語

すぐれた小説は時代を超えて読み継がれる価値がある。特に現代社会を形作った18世紀から20世紀前半にかけての時代、ヨーロッパ社会で生まれた文学には人間や社会について考えさせられる素材にあふれています。

その読書を「死者との対話」と呼んだ人がいます。うまい言い方をするものだと思いました。

僕たちは家で、街で、図書館で、本さえあれば簡単にゲーテやトルストイやドストエフスキーやブロンテなどと向かい合って話ができます。別にスピリチュアルなものに関心がなくても、書き残したものがあれば、私たちは死者と対話ができるのです。

もちろん、それはごく限られた文学者や学者との間で可能なことで、そうでない一般大衆には縁のないことでしょう。これまではそうでした。しかし、これからの時代はそれも可能なことではないかと思います。ただし、不特定多数の人でなく、ある家族・ある仲間との間でなら、ということですが。

僕は父の人生を書いてみました。

父は2008年の12月に亡くなりました。家族や親しい者の死も1年ほどたつと悲しいだの寂しいだの、という気持ちは薄れ、彼らは自分の人生においてどんな存在だったのだろう?どんなメッセージを遺していったのだろう?といったことを考えます。

父のことを書いてみようと思い立ったのは、それだけがきっかけではありませんでした。

死後、間もない時に、社会保険事務所で遺族年金の手続きをする際に父の履歴書を書いて提出しました。その時に感じたのは、血を分けた家族のことでも知らないことがたくさんあるな、ということでした。

じつはそれは当り前のことなのだが、それまではっきりとは気が付いていませんでした。なんとなく父のことも母のこともよく知っていると思いすごしていたのです。

実際は私が知っているのは、私の父親としての部分、母親としての部分だけであり、両親が男としてどうだったか、女としてどうだったか、ひとりの人間としてどうだったのか、といったことなど、ほとんど知りませんでした。数十年も親子をやっていて、知るきっかけなどなかったのです。

父の仕事ひとつ取ってもそうでした。僕の知っている父の仕事は瓦の葺換え職人だが、それは30歳で独立してからのことで、その前――20代のときは工場に勤めたり、建築会社に勤めたりしていたのです。それらは亡くなってから初めて聞いた話です。

そうして知った事実を順番に並べて履歴書を作ったのですが、その時には強い違和感というか、抵抗感のようなものを感じました。それは父というひとりの人間の人生の軌跡が、こんな紙切れ一枚の中に納まってしまうということに対しての、寂しさというか、怒りというか、何とも納得できない気持ちでした。

父は不特定多数の人たちに興味を持ってもらえるような、波乱万丈な、生きる迫力に満ち溢れた人生を歩んだわけはありませんい。むしろそれらとは正反対の、よくありがちな、ごく平凡な庶民の人生を送ったのだと思います。

けれどもそうした平凡な人生の中にもそれなりのドラマがあります。そして、そのドラマには、その時代の社会環境の影響を受けた部分が少なくありません。たとえば父の場合は、昭和3年(1928年)に生まれ、平成元年(1989年)に仕事を辞めて隠居していました。その人生は昭和の歴史とほぼ重なっています。

ちなみにこの昭和3年という年を調べてみると、アメリカでミッキーマウスの生まれた(ウォルト・ディズニーの映画が初めて上映された)年です。

父は周囲の人たちからは実直でまじめな仕事人間と見られていましたが、マンガや映画が好きで、「のらくろ」だの「冒険ダン吉」だのの話をよく聞かせてくれました。その時にそんなことも思い出したのです。

ひとりの人間の人生――この場合は父の人生を昭和という時代にダブらせて考えていくと、昭和の出来事を書き連ねた年表のようなものとは、ひと味違った、その時代の人間の意識の流れ、社会のうねりの様子みたいなものが見えてきて面白いのではないか・・・。そう考えて、僕は父に関するいくつかの個人的なエピソードと、昭和の歴史の断片を併せて書き、家族や親しい人たちが父のことを思い起こし、対話できるための一遍の物語を作ってみようと思い立ちました。

本当はその物語は父が亡くなる前に書くべきだったのではないかと、少し後悔の念が残っています。

生前にも話を聞いて本を書いてみようかなと、ちらりと思ったことはあるのですが、とうとう父自身に自分の人生を振り返って……といった話を聞く機会はつくれませんでした。たとえ親子の間柄でも、そうした機会を持つことは難しいのです。思い立ったら本気になって直談判しないと、そして双方互いに納得できないと永遠につくることはできません。あるいは、これもまた難しいけど、本人がその気になって自分で書くか・・・。それだけその人固有の人生は貴重なものであり、それを正確に、満足できるように表現することは至難の業なのだと思います。

実際に始めてから困ったのは、父の若い頃のことを詳しく知る人など、周囲にほとんどいないということ。また、私自身もそこまで綿密に調査・取材ができるほど、時間や労力をかけるわけにもいきませんでした。

だから母から聞いた話を中心に、叔父・叔母の話を少し加える程度にとどめ、その他、本やインターネットでその頃の時代背景などを調べながら文章を組み立てる材料を集めました。そして自分の記憶――心に残っている言葉・出来事・印象と重ね合わせて100枚程度の原稿を作ってみたのです。

自分で言うのもナンですが、情報不足は否めないものの、悪くない出来になっていて気に入っています。これがあるともうこの世にいない父と少しは対話できる気がするのです。自分の気持ちを落ち着かせ、互いの生の交流を確かめ、父が果たした役割、自分にとっての存在の意味を見出すためにも、こうした家族や親しい者の物語をつくることはとても有効なのではないかと思います。

高齢化が進む最近は「エンディングノート」というものがよく話題に上っています。

「その日」が来た時、家族など周囲の者がどうすればいいか困らないように、いわゆる社会的な事務手続き、お金や相続のことなどを書き残すのが、今のところ、エンディングノートの最もポピュラーな使い方になっているようだ。

もちろん、それはそれで、逝く者にとっても、後に残る者にとっても大事なことです。しかし、そうすると結局、その人の人生は、いくらお金を遺したかとか、不動産やら建物を遺したのか、とか、そんな話ばかりで終わってしまう恐れもあります。その人の人生そのものが経済的なこと、物質的なものだけで多くの人に価値判断されてしまうような気がするのです。

けれども本当に大事なのは、その人の人生にどんな意味や価値があったのか、を家族や友人・知人たちが共有することが出来る、ということではないでしょうか。

そして、もしその人の生前にそうしたストーリーを書くことができれば、その人が人生の最期の季節に、自分自身を取り戻せる、あるいは、取り戻すきっかけになり得る、ということではないでしょうか。

赤影メガネとセルフブランディング

♪赤い仮面は謎の人 どんな顔だか知らないが キラリと光る涼しい目 仮面の忍者だ

赤影だ~

というのは、テレビの「仮面の忍者 赤影」の主題歌でしたが、涼しい目かどうかはともかく、僕のメガネは10数年前から「赤影メガネ」です。これにはちょっとした物語(というほどのものではないけど)があります。

当時、小1だか2年の息子を連れてメガネを買いに行きました。

それまでは確か茶色の細いフレームの丸いメガネだったのですが、今回は変えようかなぁ、どうしようかなぁ・・・とあれこれ見ていると、息子が赤フレームを見つけて「赤影!」と言って持ってきたのです。

「こんなの似合うわけないじゃん」と思いましたが、せっかく選んでくれたのだから・・・と、かけてみたら似合った。子供の洞察力おそるべし。てか、単に赤影が好きだっただけ?

とにかく、それ以来、赤いフレームのメガネが、いつの間にか自分のアイキャッチになっていました。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいもの。

独立・起業・フリーランス化ばやりということもあり、セルフブランディングがよく話題になりますが、自分をどう見せるかというのはとても難しい。自分の中にある自分のイメージと、人から見た自分とのギャップはとてつもなく大きいのです。

とはいえ、自分で気に入らないものを身に着けてもやっぱり駄目。できたら安心して相談できる家族とか、親しい人の意見をしっかり聞いて(信頼感・安心感を持てない人、あんまり好きでない人の意見は素直に聞けない)、従来の考え方にとらわれない自分像を探していきましょう。

ベビーカーを押す男

・・・って、なんだか歌か小説のタイトルみたいですね。そうでもない?

ま、それはいいんですが、この間の朝、実際に会いました。ひとりでそそくさとベビーカーを押していた彼の姿が妙に心に焼き付き、いろいろなことがフラッシュバックしました。

BACK in the NEW YORK CITY。

僕が初めてニューヨークに行ったのは約30年前。今はどうだか知らないけど、1980年代のNYCときたらやっぱ世界最先端の大都会。しかし、ぼくがその先端性を感じたのは、ソーホーのクラブやディスコでもなでもなく、イーストビレッジのアートギャラリーでもなく、ブロードウェイのミュージカルでもなく、ストリートのブレイクダンスでもなく、セントラルパークで一人で子供と散歩しているパパさんたちでした。

特におしゃれでも何でもない若いパパさんたちが、小さい子をベビーカーに乗せていたり、抱っこひもでくくってカンガルーみたいな格好で歩いていたり、芝生の上でご飯を食べさせたり、オムツを替えたりしていたのです。

そういう人たちはだいたい一人。その時、たまたま奥さんがほっとその辺まで買い物に行っているのか、奥さんが働いて旦那がハウスハズバンドで子育て担当なのか、はたまた根っからシングルファーザーなのかわかりませんが、いずれにしてもその日その時、出会った彼らはしっかり子育てが板についている感じでした。

衝撃!・・というほどでもなかったけど、なぜか僕は「うーん、さすがはニューヨークはイケてるぜ」と深く納得し、彼らが妙にカッコよく見えてしまったのです。

そうなるのを念願していたわけではないけれど、それから約10年後。

1990年代後半の練馬区の路上で、僕は1歳になるかならないかの息子をベビーカーに乗せて歩いていました。たしか「いわさきちひろ美術館」に行く途中だったと思います。

向こう側からやってきたおばさんが、じっと僕のことを見ている。

なんだろう?と気づくと、トコトコ近寄ってきて、何やら話しかけてくる。

どこから来たのか?どこへ行くのか? この子はいくつか? 奥さんは何をやっているのいか?などなど・・・

「カミさんはちょっと用事で、今日はいないんで」と言うと、ずいぶん大きなため息をつき、「そうなの。私はまた逃げられたと思って」と。

おいおい、たとえそうだとしても、知らないあんたに心配されたり同情されたりするいわれはないんだけど。

別に腹を立てたわけではありませんが、世間からはそういうふうにも見えるんだなぁと、これまた深く納得。

あのおばさんは口に出して言ったけど、心の中でそう思ってて同情だか憐憫だかの目で観ている人は結構いるんだろうなぁ、と感じ入った次第です。

というのが、今から約20年前のこと。

その頃からすでに「子育てしない男を父とは呼ばない」なんてキャッチコピーが出ていましたが、男の子育て環境はずいぶん変化したのでしょうか?

表面的には イクメンがもてはやされ、育児関係・家事関係の商品のコマーシャルにも、ずいぶん男が出ていますが、実際どうなのでしょうか?

件のベビーカーにしても、今どき珍しくないだろう、と思いましたが、いや待てよ。妻(母)とカップルの時は街の中でも電車の中でもいる。それから父一人の時でも子供を自転車に乗せている男はよく見かける。だが、ベビーカーを“ひとりで”押している男はそう頻繁には見かけない。これって何を意味しているのだろう? と、考えてしまいました。

ベビーカーに乗せている、ということは、子供はだいたい3歳未満。保育園や幼稚園に通うにはまだ小さい。普段は家で母親が面倒を見ているというパターンがやはりまだまだ多いのでしょう。

そういえば、保育園の待機児童問題って、お母さんの声ばかりで、お父さんの声ってさっぱり聞こえてこない。そもそも関係あるのか?って感じに見えてしまうんだけど、イクメンの人たちの出番はないのでしょうか・・・。

2016年6月16日

インターネットがつくるフォークロア

インターネットの出現は社会を変えた――ということは聞き飽きるほど、あちこちで言われています。けれどもインターネットが本格的に普及したのは、せいぜいここ10年くらいの話。全世代、全世界を見渡せば、まだ高齢者の中には使ったことがないという人も多いし、国や地域によって普及率の格差も大きい。だから、その変化の真価を国レベル・世界レベルで、僕たちが実感するのはまだこれからだと思います。

それは一般によくいわれる、情報収集がスピーディーになったとか、通信販売が便利になったとか、というカテゴリーの話とは次元が違うものです。もっと人間形成の根本的な部分に関わることであり、ホモサピエンスの文化の変革にまでつながること。それは新しい民間伝承――フォークロアの誕生です。

“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承

最初はどこでどのように聞いたのか覚えてないですが、僕たちは自分でも驚くほど、昔話・伝承をよく知っています。成長の過程のどこかで桃太郎や浦島太郎や因幡の白ウサギと出会い、彼らを古い友だちのように思っています。

家庭でそれらの話を大人に読んでもらったこともあれば、幼稚園・保育園・小学校で体験したり、最近ならメディアでお目にかかることも多い。それはまるで遺伝子に組み込まれているかのように、あまりに自然に身体の中に溶け込んでいるのです。

調べて確認したわけではないが、こうした感覚は日本に限らず、韓国でも中国でもアメリカでもヨーロッパでも、その地域に住んでいる人なら誰でも持ち得るのではないでしょうか。おそらく同じような現象があると思います。それぞれどんな話がスタンダードとなっているのかは分かりませんが、その国・その地域・その民族の間で“成長過程で自然に知ってしまう”昔話・伝承の類が一定量あるのです。

それらは長い時間を生きながらえるタフな生命エネルギーを持っています。それだけのエネルギーを湛えた伝承は、共通の文化の地層、つまり一種のデータベースとして、万人の脳の奥底に存在しています。その文化の地層の上に、その他すべての情報・知識が積み重なっている――僕はそんなイメージを持っています。

世界共通の、新しいカテゴリーの伝承

そして、昔からあるそれとは別に、これから世界共通の、新しいカテゴリーの伝承が生まれてくる。その新しい伝承は人々の間で共通の文化の地層として急速に育っていくのでないか。そうした伝承を拡散し、未来へ伝える役目を担っているのがインターネット、というわけです。

ところで新しい伝承とは何でしょう? その主要なものは20世紀に生まれ、花開いた大衆文化――ポップカルチャーではないでしょうか。具体的に挙げていけば、映画、演劇、小説、マンガ、音楽(ジャズ、ポップス、ロック)の類です。

21世紀になる頃から、こうしたポップカルチャーのリバイバルが盛んに行われるようになっていました。

人々になじみのあるストーリー、キャラクター。

ノスタルジーを刺激するリバイバル・コンテンツ。

こうしたものが流行るのは、情報発信する側が、商品価値の高い、新しいものを開発できないためだと思っていました。

そこで各種関連企業が物置に入っていたアンティーク商品を引っ張り出してきて、売上を確保しようとした――そんな事情があったのでしょう。実際、最初のうちはそうだったはずです。

だから僕は結構冷めた目でそうした現象を見ていました。そこには半ば絶望感も混じっていたと思います。前の世代を超える、真に新しい、刺激的なもの・感動的なものは、この先はもう現れないのかも知れない。出尽くしてしまったのかも知れない、と……。

しかし時間が経ち、リバイバル現象が恒常化し、それらの画像や物語が、各種のサイトやYouTubeの動画コンテンツとして、ネット上にあふれるようになってくると考え方は変わってきました。

それらのストーリー、キャラクターは、もはや単なるレトロやリバイバルでなく、世界中の人たちの共有財産となっています。いわば全世界共通の伝承なのです。

僕たちは欧米やアジアやアフリカの人たちと「ビートルズ」について、「手塚治虫」について、「ガンダム」について、「スターウォーズ」について語り合えるし、また、それらを共通言語にして、子や孫の世代とも同様に語り合えます。

そこにボーダーはないし、ジェネレーションギャップも存在しません。純粋にポップカルチャーを媒介にしてつながり合う、数限りない関係が生まれるのです。

また、これらの伝承のオリジナルの発信者――ミュージシャン、映画監督、漫画家、小説家などによって、あるいは彼ら・彼女らをリスペクトするクリエイターたちによって自由なアレンジが施され、驚くほど新鮮なコンテンツに生まれ変わる場合もあります。

インターネットの本当の役割

オリジナル曲をつくった、盛りを過ぎたアーティストたちが、子や孫たち世代の少年・少女と再び眩いステージに立ち、自分の資産である作品を披露。それをYouTubeなどを介して広めている様子なども頻繁に見かけるようになりました。

それが良いことなのか、悪いことなのか、評価はさておき、そうした状況がインタ―ネットによって現れています。これから10年たち、20年たち、コンテンツがさらに充実し、インターネット人口が現在よりさらに膨れ上がれば、どうなるでしょうか?

おそらくその現象は空気のようなものとして世の中に存在するようになり、僕たちは新たな世界的伝承として、人類共通の文化遺産として、完成された古典として見なすようになるでしょう。人々は分かりやすく、楽しませてくれるものが大好きだからです。

そして、まるで「桃太郎」のお話を聞くように、まっさらな状態で、これらの伝承を受け取った子供たちが、そこからまた新しい、次の時代の物語を生みだしていきます。

この先、そうした現象が必ず起こると思う。インターネットという新参者のメディアはその段階になって、さらに大きな役割を担うのでしょう。それは文化の貯蔵庫としての価値であり、さらに広げて言えば、人類の文化の変革につながる価値になります。

2016年6月13日

地方自治体のホームページって割と面白い

ここのところ、雑誌の連載で地方のことを書いています。

書くときはまずベーシックな情報(最初のリード文として使うこともあるので)をインターネットで調べます。

これはウィキペディアなどの第3者情報よりも、各県の公式ホームページの方が断然面白い。自分たちの県をどう見せ、何をアピールしたいかがよくわかるからです。

なんでも市場価値が問われる時代。「お役所仕事云々・・・」と言われることが多い自治体ですが、いろいろ努力して、ホームページも工夫しています。

最近やった宮崎県のキャッチコピーは「日本のひなた」。

日照時間の多さ、そのため農産物がよく獲れるということのアピール。

そしてもちろん、人や土地のやさしさ、あったかさ、ポカポカ感を訴えています。

いろいろな人たちがお日さまスマイルのフリスビーを飛ばして、次々と受け渡していくプロモーションビデオは、単純だけど、なかなか楽しかった。

それから「ひなた度データ」というのがあって、全国比率のいろいろなデータが出ています。面白いのが、「餃子消費量3位」とか、「中学生の早寝早起き率 第3位」とか、「宿題実行率 第4位」とか、「保護者の学校行事参加率 第2位」とか・・・

「なんでこれがひなた度なんじゃい!」とツッコミを入れたくなるのもいっぱい。だけど好きです、こういうの。

取材するにしても、いきなり用件をぶつけるより、「ホームページ面白いですね~」と切り出したほうが、ちょっとはお役所臭さが緩和される気がします。

「あなたのひなた度は?」というテストもあって、やってみたら100パーセントでした。じつはまだ一度も行ったことないけれど、宮崎県を応援したくなるな。ポカポカ。

2016年6月12日

タイムマシンにおねがい

きのう6月10日は「時の記念日」でした。それに気がついたら頭の中で突然、サディスティック・ミカ・バンドの「タイムマシンにおねがい」が鳴り響いてきたので、YouTubeを見てみたら、1974年から2006年まで、30年以上にわたるいろいろなバージョンが上がっていました。本当にインターネットの世界でタイムマシン化しています。

これだけ昔の映像・音源が見放題・聞き放題になるなんて10年前は考えられませんでした。こういう状況に触れると、改めてインターネットのパワーを感じると同時に、この時代になるまで生きててよかった~と、しみじみします。

そしてまた、ネットの中でならおっさん・おばさんでもずっと青少年でいられる、ということを感じます。60~70年代のロックについて滔々と自分の思い入れを語っている人がいっぱいいますが、これはどう考えても50代・60代の人ですからね。

でも、彼ら・彼女らの頭の中はロックに夢中になっていた若いころのまんま。脳内年齢は10代・20代。インターネットに没頭することは、まさしくタイムマシンンに乗っているようなものです。

この「タイムマシンにおねがい」が入っているサディスティック・ミカ・バンドの「黒船」というアルバムは、1974年リリースで、いまだに日本のロックの最高峰に位置するアルバムです。若き加藤和彦が作った、世界に誇る傑作と言ってもいいのではないでしょうか。

中でもこの曲は音も歌詞もゴキゲンです。いろいろ見た(聴いた)中でいちばんよかったのは、最新(かな?)の2006年・木村カエラ・ヴォーカルのバージョンです。おっさんロッカーたちをバックに「ティラノサウルスおさんぽ アハハハ-ン」とやってくれて、くらくらっときました。

やたらと「オリジナルでなきゃ。あのヴォーカルとあのギターでなきゃ」とこだわる人がいますが、僕はそうは思わない。みんなに愛される歌、愛されるコンテンツ、愛される文化には、ちゃんと後継ぎがいて、表現技術はもちろんですが、それだけでなく、その歌・文化の持ち味を深く理解し、見事に自分のものとして再現します。中には「オリジナルよりいいじゃん!」と思えるものも少なくありません。(この木村カエラがよい例)。

この歌を歌いたい、自分で表現したい!――若い世代にそれだけ強烈に思わせる、魅力あるコンテンツ・文化は生き残り、クラシックとして未来に継承されていくのだと思います。

もう一つおまけに木村カエラのバックでは、晩年の加藤和彦さんが本当に楽しそうに演奏をしていました。こんなに楽しそうだったのに、どうして自殺してしまったのだろう・・・と、ちょっと哀しくもなったなぁ。

2016年6月11日

「歴人めし」おかわり情報

9日間にわたって放送してきた「歴人めし」は、昨日の「信長巻きの巻」をもっていったん終了。しかし、ご安心ください。7月は夜の時間帯に再放送があります。ぜひ見てくださいね。というか、You Tubeでソッコー見られるみたいですが。

https://www.ch-ginga.jp/movie-detail/series.php?series_cd=12041

この仕事では歴人たちがいかに食い物に執念を燃やしていたかがわかりました。 もちろん、記録に残っているのはほんの少し。

源内さんのように、自分がいかにうなぎが好きか、うなぎにこだわっているか、しつこく書いている人も例外としていますが、他の人たちは自分は天下国家のことをいつも考えていて、今日のめしのことなんかどうでもいい。カスミを食ってでの生きている・・・なんて言い出しそうな勢いです。

しかし、そんなわけはない。偉人と言えども、飲み食いと無関係ではいられません。 ただ、それを口に出して言えるのは、平和な世の中あってこそなのでしょう。だから日本の食文化は江戸時代に発展し、今ある日本食が完成されたのです。

そんなわけで、「おかわり」があるかもしれないよ、というお話を頂いているので、なんとなく続きを考えています。

駿河の国(静岡)は食材豊富だし、来年の大河の井伊直虎がらみで何かできないかとか、 今回揚げ物がなかったから、何かできないかとか(信長に捧ぐ干し柿入りドーナツとかね)、

柳原先生の得意な江戸料理を活かせる江戸の文人とか、明治の文人の話だとか、

登場させ損ねてしまった豊臣秀吉、上杉謙信、伊達政宗、浅井三姉妹、新選組などの好物とか・・・

食について面白い逸話がありそうな人たちはいっぱいいるのですが、柳原先生の納得する人物、食材、メニュー、ストーリーがそろって、初めて台本にできます。(じつは今回もプロット段階でアウトテイク多数)

すぐにとはいきませんが、ぜひおかわりにトライしますよ。

それまでおなかをすかせて待っててくださいね。ぐ~~。

2016年6月7日

歴人めし♯9:スイーツ大好き織田信長の信長巻き

信長が甘いもの好きというのは、僕は今回のリサーチで初めて知りました。お砂糖を贈答したり、されたりして外交に利用していたこともあり、あちこちの和菓子屋さんが「信長ゆかりの銘菓」を開発して売り出しているようです。ストーリーをくっつけると、同じおまんじゅうやあんころもちでも何だか特別なもの、他とは違うまんじゅうやあんころもちに思えてくるから不思議なものです。

今回、ゆかりの食材として採用したのは「干し柿」と「麦こがし(ふりもみこがし)」。柿は、武家伝統の本膳料理(会席料理のさらに豪華版!)の定番デザートでもあり、記録をめくっていると必ず出てきます。

現代のようなスイーツパラダイスの時代と違って、昔の人は甘いものなどそう簡単に口にできませんでした。お砂糖なんて食品というよりは、宝石や黄金に近い超ぜいたく品だったようです。だから信長に限らず、果物に目のない人は大勢いたのでしょう。

中でもは干し柿にすれば保存がきくし、渋柿もスイートに変身したりするので重宝されたのだと思います。

「信長巻き」というのは柳原尚之先生のオリジナル。干し柿に白ワインを染み込ませるのと、大徳寺納豆という、濃厚でしょっぱい焼き味噌みたいな大豆食品をいっしょに巻き込むのがミソ。

信長は塩辛い味も好きで、料理人が京風の上品な薄味料理を出したら「こんな水臭いものが食えるか!」と怒ったという逸話も。はまった人なら知っている、甘い味としょっぱい味の無限ループ。交互に食べるともうどうにも止まらない。信長もとりつかれていたのだろうか・・・。

ちなみに最近の映画やドラマの中の信長と言えば、かっこよくマントを翻して南蛮渡来の洋装を着こなして登場したり、お城の中のインテリアをヨーロッパの宮殿風にしたり、といった演出が目につきます。

スイーツ好きとともに、洋風好き・西洋かぶれも、今やすっかり信長像の定番になっていますが、じつはこうして西洋文化を積極的に採り入れたのも、もともとはカステラだの、金平糖だの、ボーロだの、ポルトガルやスペインの宣教師たちが持ち込んできた、砂糖をたっぷり使った甘いお菓子が目当てだったのです。(と、断言してしまう)

「文化」なんていうと何やら高尚っぽいですが、要は生活習慣の集合体をそう呼ぶまでのこと。その中心にあるのは生活の基本である衣食住です。

中でも「食」の威力はすさまじく、これに人間はめっぽう弱い。おいしいものの誘惑からは誰も逃れられない。そしてできることなら「豊かな食卓のある人生」を生きたいと願う。この「豊かな食卓」をどう捉えるかが、その人の価値観・生き方につながるのです。

魔王と呼ばれながら、天下統一の一歩手前で倒れた信長も、突き詰めればその自分ならではの豊かさを目指していたのではないかと思うのです。

2016年6月6日

歴人めし♯8 山内一豊の生食禁止令から生まれた?「カツオのたたき」

「豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だったころ、琵琶湖のほとりに金目教という怪しい宗教が流行っていた・・・」というナレーションで始まるのは「仮面の忍者・赤影」。子供の頃、夢中になってテレビにかじりついていました。

時代劇(忍者もの)とSF活劇と怪獣物をごちゃ混ぜにして、なおかつチープな特撮のインチキスパイスをふりかけた独特のテイストは、後にも先にもこの番組だけ。僕の中ではもはや孤高の存在です。

いきなり話が脱線していますが、赤影オープニングのナレーションで語られた「琵琶湖のほとり」とは滋賀県長浜あたりのことだったのだ、と気づいたのは、ちょうど10年前の今頃、イベントの仕事でその長浜に滞在していた時です。

このときのイベント=期間限定のラジオ番組制作は、大河ドラマ「功名が辻」関連のもの。4月~6月まで断続的に数日ずつ訪れ、街中や郊外で番組用の取材をやっていました。春でもちょっと寒いことを我慢すれば、賑わいがあり、かつまた、自然や文化財にも恵まれている、とても暮らしやすそうな良いところです。

この長浜を開いたのは豊臣秀吉。そして秀吉の後を継いで城主になったのが山内一豊。「功名が辻」は、その一豊(上川隆也)と妻・千代(仲間由紀恵)の物語。そして本日の歴人めし♯9は、この一豊ゆかりの「カツオのたたき」でした。

ところが一豊、城主にまでしてもらったのに秀吉の死後は、豊臣危うしと読んだのか、関が原では徳川方に寝返ってしまいます。つまり、うまいこと勝ち組にすべり込んだわけですね。

これで一件落着、となるのが、一豊の描いたシナリオでした。

なぜならこのとき、彼はもう50歳。人生50年と言われた時代ですから、その年齢から本格的な天下取りに向かった家康なんかは例外中の例外。そんな非凡な才能と強靭な精神を持ち合わせていない、言ってみればラッキーで何とかやってきた凡人・一豊は、もう疲れたし、このあたりで自分の武士人生も「あがり」としたかったのでしょう。

できたら、ごほうびとして年金代わりに小さな領地でももらって、千代とのんびり老後を過ごしたかったのだと思います。あるいは武士なんかやめてしまって、お百姓でもやりながら余生を・・・とひそかに考えていた可能性もあります。

ところが、ここでまた人生逆転。家康からとんでもないプレゼントが。

「土佐一国をおまえに任せる」と言い渡されたのです。

一国の領主にしてやる、と言われたのだから、めでたく大出世。一豊、飛び上がって喜んだ・・・というのが定説になっていますが、僕はまったくそうは思いません。

なんせ土佐は前・領主の長曾我部氏のごっつい残党がぞろぞろいて、新しくやってくる領主をけんか腰で待ち構えている。徳川陣営の他の武将も「あそこに行くのだけは嫌だ」と言っていたところです。

現代に置き換えてみると、後期高齢者あたりの年齢になった一豊が、縁もゆかりもない外国――それも南米とかのタフな土地へ派遣されるのようなもの。いくらそこの支店長のポストをくれてやる、と言われたって全然うれしくなんかなかったでしょう。

けれども天下を収めた家康の命令は絶対です。断れるはずがありません。

そしてまた、うまく治められなければ「能無し」というレッテルを貼られ、お家とりつぶしになってしまいます。

これはすごいプレッシャーだったでしょう。「勝ち組になろう」なんて魂胆を起こすんじゃなかった、と後悔したに違いありません。

こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。

人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。

「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。

こうして不安と恐怖、ストレスで萎縮しまくってたまま土佐に行った一豊の頭がまともに働いたとは思えません。豊富に採れるカツオをがつがつ生で食べている連中を見て、めちゃくちゃな野蛮人に見えてしまったのでしょう。

人間はそれぞれの主観というファンタジーの中で生きています。ですから、この頃の彼は完全に「土佐人こわい」という妄想に支配されてしまったのです。

「功名が辻」では最後の方で、家来が長曾我部の残党をだまして誘い出し、まとめて皆殺しにしてしまうシーンがあります。これは家来が独断で行ったことで、一豊は関与していないことになっていますが、上司が知らなったわけがありません。

恐怖にかられてしまった人間は、より以上の恐怖となる蛮行、残虐行為を行います。

一豊は15代先の容堂の世代――つまり、250年後の坂本龍馬や武市半平太の時代まで続く、武士階級をさらに山内家の上士、長曾我部氏の下士に分けるという独特の差別システムまで発想します。

そうして土佐にきてわずか5年で病に倒れ、亡くなってしまった一豊。寿命だったのかもしれませんが、僕には土佐統治によるストレスで命を縮めたとしか思えないのです。

「カツオのたたき」は、食中毒になる危険を慮った一豊が「カツオ生食禁止令」を出したが、土佐の人々はなんとかおいしくカツオを食べたいと、表面だけ火であぶり、「これは生食じゃのうて焼き魚だぜよ」と抗弁したところから生まれた料理――という話が流布しています。

しかし、そんな禁止令が記録として残っているわけではありません。やはりこれはどこからか生えてきた伝説なのでしょう。

けれども僕はこの「カツオのたたき発祥物語」が好きです。それも一豊を“民の健康を気遣う良いお殿様”として解釈するお話でなく、「精神的プレッシャーで恐怖と幻想にとりつかれ、カツオの生食が、おそるべき野蛮人たちの悪食に見えてしまった男の物語」として解釈してストーリーにしました。

随分と長くなってしまいましたが、ここまで書いてきたバックストーリーのニュアンスをイラストの方が、短いナレーションとト書きからじつにうまく掬い取ってくれて、なんとも情けない一豊が画面で活躍することになったのです。

一豊ファンの人には申し訳ないけど、カツオのたたきに負けず劣らず、実にいい味出している。マイ・フェイバリットです。

2016年6月3日

「歴人めし」徳川家康提唱、日本人の基本食

歴人めし第7回は「徳川家康―八丁味噌の冷汁と麦飯」。

「これが日本人の正しい食事なのじゃ」と家康が言ったかどうかは知りませんが、米・麦・味噌が長寿と健康の基本の3大食材と言えば、多くの日本人は納得するのではないでしょうか。エネルギー、たんぱく質、ビタミン、その他の栄養素のバランスも抜群の取り合わせです。

ましてやその発言の主が、天下を統一して戦国の世を終わらせ、パックス・トクガワ―ナを作った家康ならなおのこと。実際、家康はこの3大食材を常食とし、かなり養生に努めていたことは定説になっています。

昨年はその家康の没後400年ということで、彼が城を構えた岡崎・浜松・静岡の3都市で「家康公400年祭」というイベントが開催され、僕もその一部の仕事をしました。

そこでお会いしたのが、岡崎城から歩いて八丁(約780メートル)の八丁村で八丁味噌を作っていた味噌蔵の後継者。

かのメーカー社長は現在「Mr.Haccho」と名乗り、毎年、海外に八丁味噌を売り込みに行っているそうで、日本を代表する調味料・八丁味噌がじわじわと世界に認められつつあるようです。

ちなみに僕は名古屋の出身なので子供の頃から赤味噌に慣れ親しんできました。名古屋をはじめ、東海圏では味噌と言えば、赤味噌=豆味噌が主流。ですが、八丁味噌」という食品名を用いれるのは、その岡崎の元・八丁村にある二つの味噌蔵――現在の「まるや」と「カクキュー」で作っているものだけ、ということです。

しかし、養生食の米・麦・味噌をがんばって食べ続け、健康に気を遣っていた家康も、平和な世の中になって緊張の糸がプツンと切れたのでしょう。

がまんを重ねて押さえつけていた「ぜいたくの虫」がそっとささやいたのかもしれません。

「もういいんじゃないの。ちょっとぐらいぜいたくしてもかまへんで~」

ということで、その頃、京都でブームになっていたという「鯛の天ぷら」が食べた~い!と言い出し、念願かなってそれを口にしたら大当たり。おなかが油に慣れていなかったせいなのかなぁ。食中毒がもとで亡くなってしまった、と伝えられています。

でも考えてみれば、自分の仕事をやり遂げて、最期に食べたいものをちゃんと食べられて旅立ったのだから、これ以上満足のいく人生はなかったのではないでしょうか。

2016年6月2日

歴人めし「篤姫のお貝煮」と御殿女中

絶好調「真田丸」に続く2017年大河は柴咲コウ主演「おんな城主 直虎」。今年は男だったから来年は女――というわけで、ここ10年あまり、大河は1年ごとに主人公が男女入れ替わるシフトになっています。

だけど女のドラマは難しいんです。なかなか資料が見つけらない。というか、そもそも残っていな。やはり日本の歴史は(外国もそうですが)圧倒的に男の歴史なんですね。

それでも近年、頻繁に女主人公の物語をやるようになったのは、もちろん女性の視聴者を取り込むためだけど、もう一つは史実としての正確さよりも、物語性、イベント性を重視するようになってきたからだと思います。

テレビの人気凋落がよく話題になりますが、「腐っても鯛」と言っては失礼だけど、やっぱ日曜8時のゴールデンタイム、「お茶の間でテレビ」は日本人の定番ライフスタイルです。

出演俳優は箔がつくし、ゆかりの地域は観光客でにぎわうって経済も潤うし、いろんなイベントもぶら下がってくるし、話題も提供される・・・ということでいいことづくめ。

豪華絢爛絵巻物に歴史のお勉強がおまけについてくる・・・ぐらいでちょうどいいのです。(とはいっても、制作スタッフは必死に歴史考証をやっています。ただ、部分的に資料がなくても諦めずに面白くするぞ――という精神で作っているということです)

と、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、なんとか「歴人めし」にも一人、女性を入れたいということで、あれこれ調べた挙句、やっと好物に関する記録を見つけたのが、20082年大河のヒロイン「篤姫」。本日は天璋院篤姫の「お貝煮」でした。

見てもらえればわかるけど、この「お貝煮」なる料理、要するにアワビ入りの茶碗蒸しです。その記述が載っていたのが「御殿女中」という本。この本は明治から戦前の昭和にかけて活躍した、江戸文化・風俗の研究家・三田村鳶魚の著作で。篤姫付きの女中をしていた“大岡ませ子”という女性を取材した、いわゆる聞き書きです。

明治も30年余り経ち、世代交代が進み、新しい秩序・社会体制が定着してくると、以前の時代が懐かしくなるらしく、「江戸の記憶を遺そう」というムーブメントが文化人の間で起こったようです。

そこでこの三田村鳶魚さんが、かなりのご高齢だったます子さんに目をつけ、あれこれ大奥の生活について聞き出した――その集成がこの本に収められているというわけです。これは現在、文庫本になっていて手軽に手に入ります。

ナレーションにもしましたが、ヘアメイク法やら、ファッションやら、江戸城内のエンタメ情報やらも載っていて、なかなか楽しい本ですが、篤姫に関するエピソードで最も面白かったのが飼いネコの話。

最初、彼女は狆(犬)が買いたかったようなのですが、夫の徳川家定(13代将軍)がイヌがダメなので、しかたなくネコにしたとか。

ところが、このネコが良き相棒になってくれて、なんと16年もいっしょに暮らしたそうです。彼女もペットに心を癒された口なのでしょうか。

そんなわけでこの回もいろんな発見がありました。

続編では、もっと大勢の女性歴人を登場させ、その好物を紹介したいと思っています。

2016年6月1日

映画「国宝」 畸形の演劇と女形の生き様

かつてはギリシャ劇にも、シェイクスピア劇にも、

中国の京劇にも、能・狂言にも、女優は存在せず、

男の俳優だけで芝居は上演されてきた。

いろいろな事情があったと思うが、女が舞台に立つと、

多くの男がそれに現を抜かして働かなくなり、

社会が立ちいかなくなったので、為政者が禁じたのだろう。

しかし、社会の発展とともに演劇の世界は広く開放され、

女優もだんだん舞台に立つようになった。

21世紀の今日、世界でいまだに女優が舞台に立てない演劇は、

日本の歌舞伎だけである。

江戸幕府によって女優が禁じられてから400年。

女を演じる男優--女形は

何代にもわたってその技芸が伝承されてきた。

今や一種の世界遺産ともいえる独特のスタイルだ。

その女形に人生を賭け、紆余曲折を経ながら

ついに人間国宝にまでたどり着く男の物語。

吉田修一の同名小説を映画化した「国宝」。

1964年から2014年までの50年間を描いた一代記は、

歌舞伎の世界の裏側を見事に描き出している。

歌舞伎は一見、華やかでセレブな世界だが、

よく考えたら、何でいまだにこんな慣習・ルールが成り立つの?

と思えるような魔訶不思議な世界であり、

畸形の演劇ともいえる。

いまだに女が舞台に立つのが許されないことに加え、

伝統芸能でありながら、国家に守られているわけでなく、

純然たる商業演劇として運営されていること。

家・家族で伝承する技芸であるからこそ、

「血」を守っていくためのこだわりが強いこと。

みんな、小さな世界で生きているので、

身内・味方に対する愛情・友情・敬愛心は強いが、

一旦事情が変わると、

たとえば、父親・師匠などの後ろ盾を亡くしてしまうと、

たちまち冷淡に扱われ、干されるようになる。

要するに、この物語の主人公・喜久雄のように、

才能があれば、芸が優れていれば出世できるという

フェアな世界ではないのだ。

とはいえ、商業演劇なので、

客を集め、興行を打っていくため、

常に客の期待・時代のニーズに応え、

新しいスターをプロデュースする必要がある。

その微妙なバランスのなかで歌舞伎は生き延びてきた。

そのあたり、原作(まだ読んでないが)は

かなり詳細に買いているようだが、

この映画でも十分描き出している。

重厚なドラマは、昭和・平成の時代背景も相まって、

素晴らしく見ごたえがあって、

3時間以上の長丁場でもまったく飽きさせない。

吉沢亮と横浜流星の熱演が話題になっていて、

もちろん、彼らの感情表現や演技・踊りは素晴らしいのだが、

僕としては、この2人に影響を与え、

無言のうちに「女形の生き方」を示唆する

人間国宝・小野川万菊の存在が、とりわけ胸に刺さった。

演じるのは、長らく孤高のダンサーとして活躍してきた田中泯。

その妖怪じみた女形ぶりはすさまじく、登場シーンになると、

まるでそこだけアングラ演劇の世界みたいになる。

そして、人間国宝という栄誉ある称号にあるまじき

最後の登場シーンは、戦慄を覚えるほど印象的で、

そこに「国宝」というタイトルの意味が

込められているように思えた。

昭和の時代まで、歌舞伎役者は江戸時代の身分制度を引きづった

「河原乞食」だった。

今でこそセレブ扱いされるが、一般的なセレブイメージと、」

彼らの生きる世界・人生には大きなギャップがある。

映画「国宝」は、そんな歌舞伎という畸形の演劇の歴史・文化、

そしてこの特殊な世界を成立させている人間模様を感じ取ることができる奇跡的なコンテンツだ。

舞台のシーンの迫力、女形を演じる喜久雄(吉沢亮)と

俊介(横浜流星)の美しさ。

この映画の魅力・価値を堪能するには、

テレビやパソコンサイズではだめで、

絶対に映画館の大スクリーンで見るべきだと思う。

777

素数である7は神秘のムードをまとい、

マジックナンバーとして古今東西、一目置かれてきた。

その7が3つ並ぶ(3ももちろん素数でマジックナンバー)

令和7年7月7日は大ラッキーデイ!

と大騒ぎになることもなく過ぎ去ろうとしている。

思い返すと、7はやはりミステリアスな数字。

かの「ノストラダムスの大予言」も、

空から大魔王が降ってくるのは「7の月」だった。

他の数字だったら、あそこまで話題にならなかったのではないか。

おとといの予言だか予知夢だかの「7月5日」も、

本当は7月7日にしたかったのだと思う。

でも、777だと、さすがに出来過ぎ感がするので、

少しずらして5日にしたのだろう。

「セブンイレブン」が成功したのは、

もちろんコンビニエンスストアという

新しい商形態を生み出したからだが、

「7(セブン)」のマジックも侮れない。

11も素数。素数を二つ並べ、韻を踏み、語感も抜群。

もともと午前7時開店、午後11時閉店という営業だったので、

理屈も整い、説得感も抜群。

誰でも一発で覚えられる最強のネーミングだ。

もし店名が「セブンイレブン」でなかったら、

コンビニエンスストアはこれほど普及しなかっただろう。

というのは言い過ぎ?

世の中のことはともかく、

自分の人生で7がつく日に何か大きな出来事があっただろうか、

と思い返してみた。

2つ思い当たった。

息子の誕生日が5月17日。

父の命日が12月17日。

ついでに言うと、祖父の享年が77歳だった。

こうなると、自分の命日や享年が気になるが、

それは考えずにおこう。

雨が降らなかったので、織姫と彦星は無事に会えただろう。

7は星や宇宙とも相性抜群。

ウルトラセブンもシックスやエイトじゃサマにならない。

やっぱりセブンはミステリアスでファンタジックで大好きだ。

佐野元春朝イチ出演 本物の還暦ロック

NHK朝イチ・プレミアムトークに佐野元春がゲスト出演。

僕は見ていないが、カミさんが見て「カッコイイ」と感激。

いろいろ内容についても教えてくれた。

ネットでも盛り上がり、ひと騒動だったようである。

佐野元春は若い頃よりカッコよく、

全世代にメッセージを伝えられる数少ない「ポオラ・スター」だ。

いま還暦を超えて活躍するミュージシャン・

アーティストは珍しくない。

いったん消えたが、高齢化する世の中の様子を見て

「まだできそう」と思って戻ってきた人もいるだろう。

あるいは、視聴率を取れるネタに困った

テレビなどのメディアに呼ばれるのかもしれない。

ただ、多くはどうしても「あの頃はよかったワールド」になり、

かつて青春を共有したファンたちが、彼・彼女らを囲んで

懐メロという暖炉であったまる――

という同窓会みたいな図式になっている気がする。

いわば懐メロ専門スターが増えているのだ。

それが悪いことだとは言わない。

懐メロで心を癒し、過去を振り返ることも大切だと思う。

でも終始それでいいのか?面白いのか?

全部でなくていいが、できれば半分、

せめて2,3割くらいは現役感・未来感があってほしい。

それに齢を取ると、その人の生き方が自然と佇まいに現れる。

どんなに着飾ろうが、若づくりしようが、

カッコよくはならない。

若い頃なら許された、だらしない言動、

人を不愉快にさせるような言動は、

無意識のうちに、かなり醜い形で表に出てしまう。

逆に誠実に、自分らしく生きてきた人はカッコよくなっていく。

これはミュージシャンや芸能人に限った話ではないと思う。

佐野元春が歳を取れば取るほどカッコよくなっていくのは、

おそらくそうした原理が働いているからだろう。

バックバンドやスタッフに恵まれているのかもしれない。

しかし、それは彼の才能と人柄、

もっと具体的に言えば、時代に応じて表現を変えつつも、

一貫して自分の思いや意見を、

誠実に音楽にし続けてきたからこそ、

強い味方となる周囲の人々を引き寄せるのだ。

むかし、「つまらない大人にはならない」と吠えていた

ミュージシャン、アーティストは大勢いた。

そのうち、何人がそれを実践できただろう?

いま、実践しているだろう?

佐野元春はつまらない大人にならなかった。

70歳に近くなった今、自信を持って

「ガラスのジェネレーション」をリメイクし、

魂を込めて歌える彼を、リスペクトせずにはいられない。

小さな生き物たちの夏ものがたり

7月の声を聴くと、すぐに近所の公園でセミが鳴きだした。

やつらはカレンダーがわかっているらしい。

というわけで、いよいよ夏本番。

といいたいところだが、もうとっくに夏は真っ盛り。

関東はまだ梅雨明けしていないが、連日の暑さでうだっている。

そういえば雨が少なくて暑すぎるせいか、

近年、カタツムリをあまり見かけない。

息子がチビだったころには、

いっしょにでかいカタツムリを見つけて喜んでいた。

前の家の庭にもガクアジサイの葉の上を

よくノロノロ歩いていた。

今は家を出てすぐに大きな公園と川があり、

草木も豊富、アジサイの花も咲いているのだが、

カタツムリをまったく目にしない。

まさか知らぬ間に絶滅したのではないかと、

ちょっと心配になる。

夏になると、生き物たちの活動は活発になる。

昨日は廊下の窓にぺったりとヤモリが貼りついていた。

ガラスにへばりついていると、

ひんやりして気持ちいのかもしれない。

ちょっと窓をズラしてやると、

驚いてペタペタ動きまわる。

ヤモリは可愛いし、家を守ってくれる「家守」なので愛している。

トカゲもちょろちょろしていて可愛い。

このあたりの輩は高速移動できるからいいが、

悲惨だなと思うのはミミズである。

ここのところ毎日、

道路のアスファルトの上でひからびているミミズに出会う。

それも一匹や二匹ではない。

赤黒くなったゴム紐状のミミズの乾燥した死体が

数メートルおきに道路の上に貼りついているのだ。

まさしく死屍累々という言葉がぴったりである。

それにしても、なぜだ?

果てしない砂漠の真ん中で息絶えてしまった、

無数のミミズたちに僕は問いかける。

おまえたちは土の中で生まれたのだろうに、

なぜこんな真夏の日にアスファルトの上にはい出てきて

熱線で焼かれて死ななくてはならなかったのか?

なぜ故郷をあとにしたのか?

なぜ命がけの旅に出なくてはならなかったのか?

この道路の向こう、この地獄を超えた先に、

おまえたちの目指す楽園があったというのか?

それはあの植え込みか、草むらか?

もちろん、誰も答えてはくれない。

ヤモリやトカゲのように高速移動できれば。

セミやハチやチョウのように空を飛べれば。

せめてバッタのようにピョンピョン跳ねることができれば。

しかし、ミミズはミミズ。

地を這い、土に潜る。

それが宿命づけられた生き方だ。

その生き方を目指して、ここでお天道様に焼かれて死ぬのなら、

それは本望だと、ミミズ生をまっとうできたのだろうか?

というわけで死屍累々の写真も撮ってみたが、

ちょっと悲惨過ぎて載せられない。

ま、元気溌剌のヌルヌルしたミミズくんの写真を見るのも

いやだという人が多いだろうが。

なので本日は、クールビズしている

元気なヤモリくんの写真だけにしておきます。

綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ

「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。

カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、

僕も土曜日に見たが、確かに面白い。

それにしても僕の中では、

綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、

そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。

役柄はもっと年上の設定らしいが、

もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。

そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの

スタッフも多くは40代

(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。

来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。

今や60・70代よりも40・50代のほうが

しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?

それどころか、20・30代も

「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。

どうやらがんばって終活するためには、

若いエネルギーが必要なのだ。

60・70代からじゃ遅すぎる?

いったいどうなっちょるんじゃ?

あっという間に1億総終活時代に突入だ。

「ひとりでしにたい」本当に面白いので、

観てない人は、NHKプラスで観てみてください。

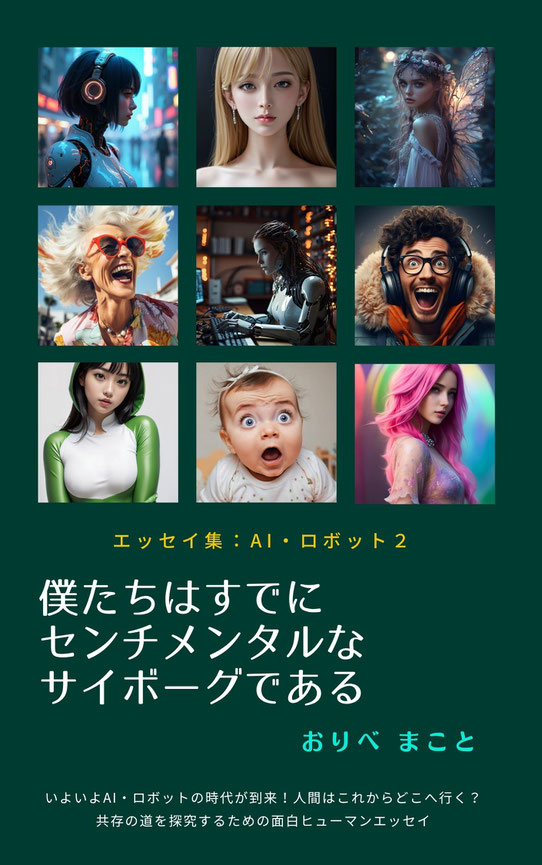

電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」

無料キャンペーンは本日終了。

ご購入ありがとうございます。

よろしければレビューをお願いしますね。

AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ

エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである

AIライフ、不老不死サイボーグ人生に興味のある方は必読。

6月30日(月)15:59まで 2025年半分終了記念

4日間限定無料キャンペーン開催中!

あとわずか。この機会にぜひどうぞ。

私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。

住環境から身体機能まで、あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、人間とは何かを問い直す時が来ました。

本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、

おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。

その内容の振り幅には驚かされます。

アンドロイド観音への戸惑いから始まり、

生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と

罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、

パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、

さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——

26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を

容赦なく描き出しています。

特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、

まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。

終活・終末期医療における

「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、

SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。

この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から

人間ドラマへと昇華させています。

「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、

これからどこへ向かうのでしょうか。

AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、

示唆に富んだエッセイ集です。

もくじ

アンドロイド観音とどう向き合うか?

100万回生きたロボット

ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します

生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値

ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る

自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界

終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目

人生の半分はオンラインにある

AIはマンガのロボットみたいな相棒

AIエロコンテンツが現実世界を変えていく

ほか全26編採録

「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から 「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ

子供は、強くて賢くて、何でもできちゃうロボットっていいな、

カッコいいな、僕もロボットだったらよかったのにな、

と憧れるのに、

大人になると「わたしはロボットじゃないんだ!」と言いだす。

なんで?

でも、齢を取ってくると、ふたたび、

ロボットだったらよかったのに、と思うかもしれない。

だってロボットはアンチエイジングだし、死ぬこともない。

最近思う。

人間として生まれた以上、

僕たちは一生ロボットにはなれないが、

技術の力で限りなくロボットっぽく生きることはできる。

私はそんなのごめんだ、

という人もこの時代に生きているかぎり、

じつは刻一刻とすでにサイボーグ化しているのだ。

そんな思いを込めて、AI・ロボット・エッセイ集第1弾

「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から

第2弾「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ。

AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ。

6月30日(月)15:59まで

2025年半分終了記念 無料キャンペーン開催中!

https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S

「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」無料キャンペーン開催

おりべまこと電子書籍 エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでに

センチメンタルなサイボーグである

本日6月27日(金)16:00~30日(月)15:59

2025年半分終了記念 4日間無料キャンペーン開催

私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。

住環境から身体機能まで、

あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、

人間とは何かを問い直す時が来ました。

本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、

おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。

その内容の振り幅には驚かされます。

アンドロイド観音への戸惑いから始まり、

生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と

罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、

パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、

さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——

26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を

容赦なく描き出しています。

特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、

まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。

終活・終末期医療における

「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、

SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。

この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から

人間ドラマへと昇華させています。

「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、

これからどこへ向かうのでしょうか。

AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、

示唆に富んだエッセイ集です。

もくじ

アンドロイド観音とどう向き合うか?

100万回生きたロボット

ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します

生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値

ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る

自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界

終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目

人生の半分はオンラインにある

AIはマンガのロボットみたいな相棒

AIエロコンテンツが現実世界を変えていく ほか全26編採録

AIにご興味のある方、この機会にぜひご購入下さい。

山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識

なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」

小説(原作)と映画は別物。

それはそれでいいのだが、

そのギャップが大きければ大きいほど。

ツッコミがいがあって面白い。

「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は

その最たる例と言えるかもしれない。

川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、

映画にするなら、

全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。

それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、

その見せ場もいろいろ作る必要がある。

というわけで、この作品の場合は、

そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、

社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、

謎めいた演出が随所に散見される。

日本人の差別問題が裏テーマ

社会問題とは差別問題だ。

1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は

ちょっと遅れて日本にも及んだ。

70年代前半は、学生運動の挫折があり、

昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、

ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。

当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、

当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、

日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。

川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、

大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、

そうした日本人の差別意識が、

いかんともしがたい悪しき現実として、

随所にちりばめられている。

映画はそれらの材料をかき集め、

大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。

「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文

三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、

彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。

旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、

下賤な職業の人間として蔑視されている。

物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った

休憩所(だんご屋)の婆さんは、

旅芸人たちと親しげに話していたが、

学生に対しては

「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、

親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。

実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では

「あの人たちは今日の宿も決まっていない

(放浪者みたいなものだ)」と言っている。

映画ではこの婆さんの差別意識を、

いっそうあからさまに表現しているのだ。

セクシー少女・百恵の魅力の開花

なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、

「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と

一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。

彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。

これらは原作にはなく、この映画における演出である。

山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、

彼女の人気に火が付いたきっかけは、

シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、

当時ローティーンながら、

セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が

大ヒットしたからだ。

男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。

他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、

子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、

多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、

アイドル百恵の誕生につながった。

この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を

踏まえたものであり、

観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、

山口百恵の独特の、青い性的魅力を

うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。

ラスト1分 衝撃の不協和音

そして見せ場は最後の最後にやってくる。

学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。

見送りに来たのは、

かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、

船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、

大喜ぶで叫び、手を振り返す。

離れ離れになってはじめて

「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。

その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、

きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、

というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。

叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が

唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。

え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。

かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。

ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。

しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。

ひきつりながらも笑顔を保ち、

懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。

最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、

ストップモーションになってエンドマークが出るのである。

なんとも奇妙で、

まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。

なぜラストショットが、

若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、

汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?

夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。

ととでもメッセージしたいのか?

せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、

このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、

怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、

50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。

あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を

ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。

船が出る前、学生は地元の土方風の男に、

3人の幼子を連れた婆さんを

上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。

現代ならとんでもない無茶ぶりだが、

大正時代、エリートたるもの、

こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、

みたいな空気があったようで、

彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。

そして踊子との別れを終えた後、

伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、

東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて

彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。

当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、

庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、

立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、

そんな前向きな感想を持っただろう。

ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、

少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、

古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。

本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、

まだ読んだことがない人はぜひ。

そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、

豊かになった昭和日本で、

この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、

令和の世からタイムトラベルして、

若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。

母の命日に自分の女運について考える

むかし、女ともだちから

「あんたは釣った魚に餌をやらないタイプだね」

と言われて、割とショックを覚えた。

でも、なかなか彼女は鋭かった。

確かに思い返すと、若い頃はつき合った女の子に

いろいろ申し訳ないことをしたような気がする。

女は好きだし、愛すべき存在だと思うが、

同時にめんどくさかったり、怖かったり、

時々いやになったりもする。

それが態度や行動に出ていたかも。

その感情の遠因には、子供の頃、

母と叔母と祖母と、同じ家で三人の女と

一緒に暮らしていたことがあるのかもしれない。

その頃は母のことがあまり好きではなかった。

よく怒られたからである。

叔母と祖母はそれを見ていたせいか、

僕にやさしく、猫かわいがりした。

それを見た母の心中が穏やかであるはずがない。

だから、母と叔母・祖母は仲が悪かった。

一触即発みたいなこともしばしばあったような気がする。

母は母親であるがゆえに、叔母や祖母のように

むやみに僕を可愛がれない悔しさがあって、

よけいにイライラを募らせたのだろう。

なんだかみんな自分のせいみたいに思えて、気が重たくなった。

父や叔父と、男同士でいるほうがよっぽど気楽だった。

べつにモテたわけではないが、それでも思い返すと、

女運はよかったのかもなと思う。

思い出の中の女は、みんな可愛い。

この齢になると出会いも限られてくるので、

あとは身近に残っている身内--カミさん、義母、妹たちが

できるだけ穏やかに暮らせるよう努めるだけだ。

みんな齢を食ってしまったが、

女はいつまでも女であり、大半は娘時代と変わらない。

こんな言い方は何だけど、ちゃんと釣った魚にごはんあげてます。

今日は母の命日だった。

天国では僕に免じて、叔母や祖母と仲良くやってほしい。

映画「伊豆の踊子(1974・山口百恵版)」の魅力

●50年目の百恵踊子

伊豆・河津町で「伊豆の踊子体験」をした

(駅の川端康成文庫と銅像を見ただけだが)ので、

ちゃんと小説を読んで、映画を観ようと思った。

アマプラで1974(昭和49)年公開の

山口百恵・三浦友和主演版が見放題になっていたので鑑賞。

僕が中学生の時に公開された映画で、

当時大きな話題になっていた。

しかし当時、中二病にかかっていた僕は

「そんなアイドル映画なんか観てられるかよ」

と言って無視していた。

しかし、その割に天地真理の「虹をわたって」

なんて映画は観に行った覚えがある。

山口百恵のファンだった試しはない。

「昭和の菩薩」とか「時代と寝た女」とまで言われた山口百恵は、

少し年上の男やおじさん世代には男には大人気だったが、

僕たち同年代の男子にはイマイチだったように思う。

中高生がアイドルに求める

可愛らしさ・少女っぽさに欠けていたのが

大きな要因だったのではないだろうか。

同世代なら「ああいう女性に憧れる」ということで、

むしろ女子の方に人気があった。

しかし今、この齢になって観ると、

唯一無二の百恵の魅力が伝わってくる。

この映画は女優として初出演作でもあるので、

演技力としては大したことないが、少女っぽさと大人っぽさ、

明るさと陰とのバランスが素晴らしく、

この踊子・かおるの人間像に不思議な立体感を与えている。

●「え、はだか?」ではありませんでした

物語中、温泉に入っていたかおるが

学生(三浦友和)と兄(中山仁)に向かって

裸で手を振るシーンがあるが、

そこもちゃんと描いていて、ちょっとびっくり。

最初ロングショットだが、観客へのサービスのつもりか、

いきなりグイっとカメラが寄る。

そして「え!?」と思う間もなく、

1秒かそこらでまた引きに戻るという謎の演出。

「まさか」と思って一時停止し、2度見、3度見してしまったが、

やっぱ肌色のパットみたいなものを着けていた。

そりゃ当然だよね。

●「旅情」「異文化体験」を描いた原作

そんなわけで原作と並行して観たので、

小説との違いに目が行った。

俗に大正期の青春恋愛小説っぽく語られることが多い

「伊豆の踊子」だが、原作はもともと川端自身の伊豆旅行記を

リライトしたものだけあって、あくまで「旅情」を描いたもの。

もちろん、主人公の学生が旅先で出会った

芸人一座との交流、そして踊子・かおるへの淡い思慕が

メインのエピソードになっているが、それだけの話ではない。

少女を描くことに固執し、

ロリコンじいさんと揶揄されることも多い川端先生だが、

この作品ではそこまで踊子に対して執着心たいなものはなく、

恋愛的感情の表現はごく薄味だ。

そうした初々しさ・青春っぽさ・ロマンチックさこそ

「伊豆の踊子」が、

老若男女問わず親しまれるようになったゆえんだろう。

人物描写や風景描写などがイマイチで、

文学作品として未熟な部分も、

却って一般の人たちにとっては受け入れやすく、

つまりあまり深く考えずに「お話」として楽しめる。

そうしたところが何度も映画化された要因なのだろう。

今では伊豆や信州などは、東京から日帰りコースで、

旅行といっても、ほとんど日常と地続きだが、

この物語の舞台である100年前は、

東京から伊豆や信州というと、ほぼ1日がかり。

作家が日常と離れた時間・空気の中で作品を書くには

うってつけの場所だったのだと思われる。

そうしたなかで旧制一高の学生(現代のエリート東大生)が出会う

旅芸人一座・踊子は、異界・異文化の人たちだ。

「伊豆の踊子」は、まだ貧しい人たち・下層の人たちが

圧倒的多数を占めていた、大正日本における

エリートボンボンの異文化体験の記録とも読めるのだ。

●河原乞食という現実

先日も書いたが、この物語に登場する旅芸人は被差別民である。

明治維新以降の近代日本では、

こうした旧時代的差別はご法度とされていたが、

それはあくまで建前上、表面上のもので、

庶民がしっかり理解していたとは言い難い。

人々の心情に根付いた差別意識は、

まだ江戸時代のままだったのだ。

芸能人はどんな大スターだろうが、

すべからく「河原乞食」である。

原作の中で「物乞い旅芸人 村に入るべからず」(岩波文庫P95)

という立札が出てくる。

この立札が、彼らの旅路の途中の村々の入り口に立ち、

旅芸人の一行は遠回りせざるを得なくなる。

川端はこの作品を単に旅情を綴っただけのものにしないよう、

ストーリー面でしっかりスパイスを効かせている。

踊子への恋愛感情が甘いスパイスなら、

こうしたあからさまな差別の証は、かなり辛口のスパイスだ。

とはいえ、川端は差別を告発しようと、

この作品を書いたわけではない。

あくまで旅で出会った現実の一つとして、

さらっと流している感じである。

クリエイティビティを刺激した山口百恵

この立札は原作では後半、終わりに近いところで

「おまけ」みたいに出てくるのだが、1974年版の映画では、

この辛口スパイスをめっちゃきかせてアレンジしており、

立札も物語が始まって間もないところで現れ、

かなり強い印象を残す。

まるでこれが裏テーマですよ、と観客に示唆しているようだ。

かなり意図的なものと思われるが、

その背景として、おそらく当時、

社会改革の余波で部落問題などに焦点が

当たっていたことがあるのだろう。

また、ヌーベルバーグやアメリカンニューシネマの影響で、

日本の映画人も多かれ少なかれ、

社会派・アート派でありたいと意識していたはずだ。

それで監督や製作陣が、

単なる娯楽・アイドル映画で終わらせたくない、

と考えたのかもしれない。

山口百恵という稀有な素材は、

そうしたスタッフの創作欲をかき立てた。

吉永小百合や田中絹代が主演の作品がどうだったは知らないが、

百恵の持つ「薄倖の少女」の雰囲気は、

昭和の高度経済成長期以降の

「伊豆の踊子」のイメージを大きく変え、

現代にまで残る傑作にしたのだ。

映画の話、さらに次回に続く。

「伊豆の踊子」と「世界のカワタバタ」の少女ドリーム

名作「伊豆の踊子」の舞台

伊豆の河津に行ったのは先週だが、

駅には伊豆の踊子像と川端康成文庫コーナーがある。

それで初めて河津が、かの日本文学の名作

「伊豆の踊子」の舞台なのだということを認識した。

主人公の学生と踊子を含む旅芸人一座が超える天城峠は、

今の伊豆市と(賀茂郡)河津町との間にある。

ゆかりの宿として知られる「湯ケ野温泉 福田屋旅館」も

河津町だ。

いずれも山のほうなので、仕事のついでにちょっと寄っていこう、みたいな場所ではないので、

そのまま帰ってきてしまったが、せっかくなので・・・と、

生まれて初めて、まともに「伊豆の踊子」を読んでみた。

おどろきの踊子

いわゆる名作は、ストーリーのあらましやダイジェスト版が

なんとなくどこかから耳に入ってきて、

知ってるつもり・読んだつもりになっている。

僕もこれまで「伊豆の踊子」にも川端康成にも関心がなく、

スルーしてきたが、65歳でやっとまともに読んだ。

そして正直、びっくりした。

え、これだけ?って感じ。

文庫本でわずか40ページ。

字数にして2万字あまりの短編で、

30分ちょっとあれば読めてしまう。

旅の話、途中で出会う踊子に恋して云々ということで

けっこうな長編の、抒情的ドラマをイメージしていたのだが、

ひどくあっさりした短い話なのでびっくり。

どうしてこんなすぐ読める物語なのに、

俺は50年あまりもの間、読まずにいたのだろうと、

自分の人生を後悔してしまった。

でもまあ、ここでちゃんと知ることができてよかった。

100年前の変態ロリコンじいさん

ついでに川端康成先生についても、いろいろ調べてみた。

なんといっても「世界のカワバタ」。

ノーベル文学賞を受賞した、

敷居の高い大作家・大文豪というイメージだったが、

その幻想もガラガラと崩れ去った。

今の世の中だったら、まず間違いなく、ロリコン少女漫画家とか、美少女アニメを作っていたオタク作家である。

「100年前の変態ロリコンじいさん」というのが、

最近の川端康成の定番像のようだ。

踊子へのエロい思慕

そういうイメージをインプットして読み始めてしまったので、

この「伊豆の踊子」の物語も、

なんとなくエロっぽく読めてしまう。

主人公の男は旧制一高(今の東大)の学生で20歳。

いわば川端の分身みたいな人物だが、

それが旅の一座の踊子(14歳)に淡い恋心を抱く。

大学生が中学生に――ということなので、

今どきの倫理観で言うと、セーフかアウトか、

ちょっと微妙なところ。(やっぱアウト?)

全体的にはあくまで「淡い恋」「ささやかな慕情」が

メインのトーンだが、川端先生、途中で欲求が抑えきれず、

いきなり踊子が素っ裸で出てくるシーンもあり、

頭がくらくらしてくる。

わずか40ページの短編のなかに、

こうしたスパイシーなアクセントが施されているところが、

日本文学の名作、それどころか世界名作としても

親しまれているゆえんなのかもしれない。

そう考えると、100年前の日本の文学界、および、

世界の文学界に君臨していた作家・識者・学者の類は、

みんな少女幻想を抱いたロリコンおやじたちばかりだった

のではないか?という疑念にとらわれる。

いい加減だから名作になった?

正直な感想を言うと、ボリュームもさることながら、

そんなに中身のある話ではない。

話の設定も人物の造形も割といい加減で、なりゆきまかせ。

物語としてはかなり薄味である。

川端自身が文庫本のあとがきで書いているが、

もともとこのあたりを旅したときの旅行記から、

旅芸人の一座との交流の部分を、

何年後かに抜き書きしたものらしい。

いわば自分が実際に体験したドキュメンタリーの

ノベライズなのである。

また、川端は、この作品では

「修善寺から下田までの沿道の風景がほとんど描けていない」とし、後でリライトしようとしたが、できなかったとも言っている。要は自作としてそんなに満足できるものではなかったのだろう。

でも、この作品の場合、その「さらっと感」

「割といい加減な、力が抜けてる感」がいいのかもしれない。

発表されたのは大正最後の年、15年、1926年。

まさしく100年前、「伊豆の踊子」は、

日本人のハートをわしづかみにした。

川端初期の代表作、日本文学の代表作とまで言われ、

6度にわたって映画化された。

映画は1974年の山口百恵版が最後かと思っていたが、

その後もテレビドラマ、アニメ、歌舞伎、ミュージカル(?)でもやっているらしい。

「女が箸を入れて汚いけど」

なんだか川端先生の悪口を並べ立てたみたいだが、

かなり深く心に刺さった部分もある。

それは主人公の男と、踊子たち旅芸人との「社会的格差」である。

100年前、旧制一高の学生と言えば、

日本の未来を背負って立つエリート中のエリート。

対して、旅芸人たちは最下層の被差別民。

さらにその中でも女は一段身分が低く、

一座のリーダー役の「おふくろ」は、

(泉の水を飲むとき)「女のあとは汚いだろうと思って」とか、

(鳥鍋をすすめて)「女が箸を入れて汚いけど」とか、

二度も卑下して、自ら「女は汚い」と言っている。

(川端が言わせている)

現代よりも江戸時代に近い「踊子」の世界

江戸時代、歌手でも役者でも、いわゆる芸能人は

どんなに人気があろうとも被差別民であり、

身分制度の埒外の存在、

つまり、まともな社会人として扱ってもらえなかった。

それは徳川幕府が、町人や農民に

「自分たちより下の、卑しい身分の人間がいる」と思わせ、

できるだけ不満を抱かせないようにするための、

狡猾な支配構造をつくったからだ。

その意識は明治になって近代化された以降も、

えんえんと人々の意識に残った。

そういう意味では100年前、

大正から昭和になったころの日本はまだ、

現代よりも、江戸時代に近かったのかも知れない。

モモエ踊子は差別問題を強調?

小説を読んだ後は、映画も見た。

1974年、昭和49年に公開された、

三浦友和・山口百恵初共演の作品だ。

これも今に至るまで気が付かなかったが、

このモモエ踊子は、恋愛劇の裏で

「伊豆の踊子」で描かれた差別問題をかなり強調している。

今、そういう意識で見ると、単なるアイドル映画・旅情映画ではなく、ちょっと深い作品に見えてくる。

その話はまた次回に。

夫の精神的支配を受けた女性の話

うちのカミさんは鍼灸治療をやっているが、

話を聴いていると、患者さんの半分くらいは

精神疾患のせいで体もおかしくなっているようだ。

今日も不登校の高校生が

いきなり予約の合間を縫って昼食の時間に来たり、

「30年以上、一人で外出できなかった」という

60代の女性が診療を受けに来たと言う。

後者は、旦那の精神的支配を受けていて、

結婚して30年余りの間、

友だちとの付き合いはおろか、

買物も外食も、ひとりでは出してもらえなかったそうだ。

本当か? と耳を疑ったが、

いまだに一人で店に入れないという症状があるところを見ると、

どうも9割がたは本当のことらしい。

村上春樹の小説の中で、

金持ちではあるけれど、そういう恐ろしい価値観の男と

結婚してしまった女性の悲劇が

書かれてあったことを思い出した。

これは立派な精神的虐待だと思うが、

ひと昔前までは、

そんなに表立った問題にはならなかったのだろう。

もしかしたら今の50代以上--

昭和に生まれ育った女性では

そんなにレアなケースでもないのかもしれない。

その女性の場合は、子供がいないのも悲劇だった。

子供がいれば若い世代に救い出されたかもしれないし、

旦那の意識も変わっていた可能性もある。

結局、その旦那は3年前に借金を残して突然死んでしまった。

経済的には親戚のお金かなんかで助かったようだが、

彼女の病気はそのまま残った。

もう支配者がいないので自由なはずなのだが、

長年しみついた習性で一人で外出するのが難しい。

おそらく夫婦間で共依存の関係が出来上がっていたので、

自分で考え、行動することができなくなってしまったのだろう。

その女性がどういうきっかけで

来院することになったのか聴いてないが、

カミさんのところに来られるようになっただけ

治癒に向かっているのではないかと思う。

どうも買い物や食事に出かけるのは

「娯楽」として植えつけたらしく、

それを30年以上も禁じられていたので、

自分でも「娯楽=贅沢、無駄、悪」

みたいな意識が貼りついているらしい。

カミさんは、ひとりで喫茶店やレストランに入ることを

一つの目標にしなさいと言っているらしいが、

まだ実現できず、なかなか難しいようだ。

こういう話を聴くと、結婚とか、夫婦とか、

家族といったもののネガティブな面について考えてしまう。

よけいなことかもしれないが、

結婚ハッピー、夫婦なかよし、家族バンザイといった

画一的な価値観は怖い。

もちろん、明るく考えたほうがいいが、

そうしたダークな面があることも

常に心の片隅に置いておいたほうがいい。

そして、自分の間違いに気づいたら、

たとえ年寄りになっていても、

人生やり直す勇気を持つべきだと思う。

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面

前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、

河童伝説の顛末を紹介したが、

いよいよ後編では本丸である。

住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、

快く承諾してくれた。

住職が大切そうに持参したのは、

見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。

よく見ると表面がややぼこぼこしており、

いかにも古い時代の手作り感が漂っている。

蓋は何度か作り変えられているそうだが、

壺本体は実に700年以上前のものだという。

「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」

住職がひっくり返すと、

底には「祖母懐」という文字が刻まれている。

●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産

「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。

これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、

温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。

愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、

そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。

さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。

「加藤四郎左衛門景正」

これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。

加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、

一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、

帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。

現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、

景正を祀った「陶彦社」が存在する。

「本物なら国宝級の品物です。

ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、

鑑定などしてもらったことはありません」

住職は笑いながら説明してくれた。

「河童からもらいました」と言えば、

鑑定士はどんな顔をするだろう?

そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら

どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。

さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、

粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。