- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

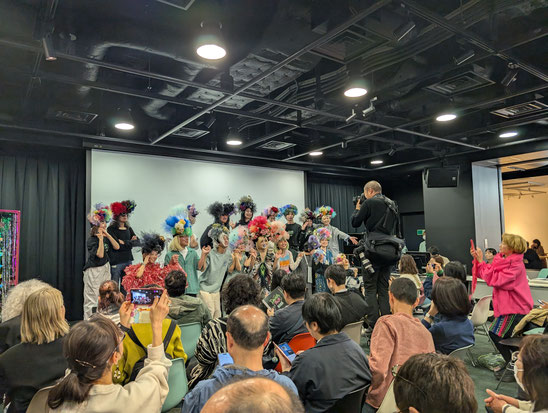

「踊れる文学」の日

土曜の午後、「踊れる文学」に参加した。

もちろん、人生で初めての体験だし、

これ自体、世界で初めての催しかもしれない。

平たく言ってしまうと、図書館で音楽を聴き、

3時間、踊りながら本を読むというイベント。

図書館がクラブになった、と言えばイメージしやすいだろうか。

場所は神奈川県大和市。

大和駅にほど近い「シリウス」という

文化施設と商業施設が合体した建物の4階。

すごくきれいでおしゃれな市立の図書館だ。

貸し切りではない。

平常通り、利用者が訪れ、本を読んでいる。

その一角のスペースが、いわばクラブに設えられていて、

DJが時間ごとに入れ替わり、音楽をかけ、そこで踊る。

そんなところで音楽など、ガンガンかけられるわけがない。

参加者はヘッドフォンをつけて、

そのヘッドフォンのなかでのみ音楽とアナウンスが流れる。

同じ図書館という空間にいながら、

参加者は、一般の利用者とは異なる次元に身を置く。

本を読みながら数十人がゆらゆら踊っている様子は、

向こう側にいる一般の利用者からどう見えるのか?

好奇心にかられて寄ってくる人が大勢いても、おかしくないが、

不思議とみんな無関心・無干渉であるところが現代的。

それがいいことなのか悪いことなのか、わからないが、

なんだか面白い。

考えてみれば、図書館は一昔前まで、

身体は外にいるが、頭だけは引きこもりになって、

本の中の世界にトリップできるという稀有な場所だった。

この「踊れる文学」は、

それをより深く追求してみたかのようである。

そんなことを考えながらゆらゆらしていたら、

後半、いつの間にやら3人のダンサーが現れ、

パフォーマンスを披露した。

ゆったりとした動き。

伸びたり縮んだりする美しい身体のシルエット。

球や帯を使った遊戯のようなアクションは、

世界と人間の関係を表すメタファーのように感じる。

途中、DJの音楽に合わせ、

踊りながらてバイオリンまで弾いて見せた。

とはいえ、説明はいっさいないので、

本当の意味するところはわからない。

ただ、僕はすっかり見とれてしまい、

彼女たちが踊りながら去っていく後姿を

ずっと見送り続けていた。

図書館の通路を通って向こう側へ消えていくその姿は、

むかし見た、寺山修司の天井桟敷の演劇のようだった。

ちなみにこの日のイベントは、

体験作家の雨宮優さん主宰の「Silent it」が開く

サイレントフェス®の一環である。

図書館でこんなイベントを開くなんて、ふつうは考えられない。

このチームの、

10年にわたる活動実績があってこその企画だろう。

何よりも「踊れる文学」という発想が秀逸だが、

発案した雨宮さん自身も、

実はこれがどういうものだかよくわからないと言っている。

それでもちゃんとカタチにしてしまう行動力が素晴らしい。

じつはこのイベントには前段があり、

9月にnote上で「踊れる文学コンテスト」

というものが開かれた。

そこに「ダンスはまだ終わらない」という短編小説を応募したら、

雨宮さんに末席に選んでいただいた。

嬉しい限りだ。

こんなことして意味があるのかとか、

役に立つのかとか考えながら踊る人はいない。

生きているから踊れるし、踊りは生きていることそのもの。

書くことや読むことで心が躍れば、それもまた生きる楽しみ。

この日のことを、またいずれ物語にしてみよう。

まだまだやってます「あなたはどんな大人に憧れましたか?」無料キャンペーン

10月28日(月)15:59まで 無料キャンペーン開催中

子どもの頃に憧れた大人の姿を思い出すことで蘇る人生への情熱。

行き詰った時こそ読みたい、心に火を灯す33編。

「やきいも屋のおっさんがカッコいいと思っていた」

「八百屋の親父にあこがれていた」

今日インタビューしたデイサービスのマネージャーの若者は、

子どもの頃を振り返ってそう語った。

やきいも屋とか八百屋とかの職業がどうこうというのではなく、

地に足を付けて生身の人間とわたりあって商売する、

その生きざまが子どもの目にまぶしく映ったのだろう。

そのまぶしさがその後の彼の道を決め、

人間同士が向き合う現場の仕事に向かわせた。

いまどき珍しい心根を持った青年と言えるのかもしれない。

手っ取り早く楽してもうけるのがカッコいいとか、

いい生き方だとか、成功者だとか言われ、

みんなそうした考え方に洗脳されている。

けれども経済的に豊かになることと、

豊かな精神をもって生きることとは別の問題。

そして悲しいかな、大多数の人は

そのどちらも手にすることができないまま、行き詰ってしまう。

みんな自分の理想的な将来像を持っている。

こんな生き方をしている“はず”の自分が脳内にいる。

もし行き詰ったら、子どもの頃、何になりたかったか、

どんなおとながカッコいいと思っていたのか、

じっくりと思い出してみよう。

あなたはどんなおとなに憧れましたか?

どう生きたいと思っていましたか?

いくつになっても問いかけていていいと思う。

若者にそう教えられた日。

2024年04月18日

しかたともこさんへの返信

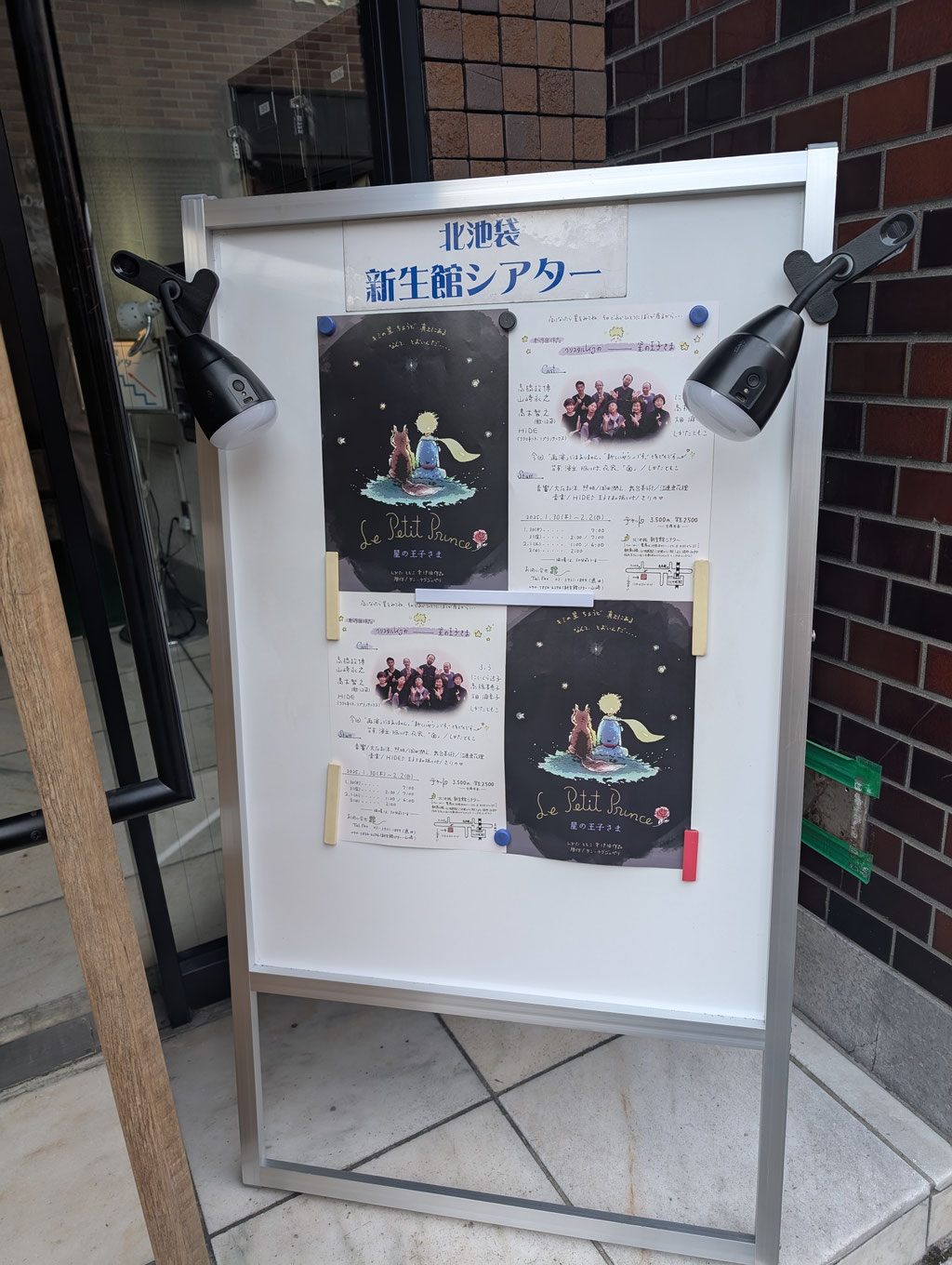

2月に見た演劇「星の王子さま」について書いたら、

上演した劇団クリスタルレイクの演出家・しかたともこさんから

コメントをいただいた。

スマホをいじくっていたらこの記事が出て来たとのこと。

関係者の方に読まれるなんて想定していなかったので、

ちょっと「ドキッ!」としたけど、ありがとうございます。

こんどは佐野洋子の「100万回生きたねこ」を

やってほしいと思っていたんだけど、

来年「星の王子さま」を再演して最後にするとか。

でもねえ、宮崎駿も矢沢永吉も

「もうこれで最後だ、おしまいだ」と

いったんは言いっておきながら、

また性懲りもなく映画やアルバムを作っています。

昨日は齢83になるサー・ポール・マッカトニーが

つい先日やったコンサートの映像を見ました。

葛飾北斎は90過ぎて動けなくなるまで、

絵筆を離さなかったと言います。

区切をつける、有終の美を飾るのも大事ですし、

本当に花道を飾れればカッコいいのでしょうが、

表現したい人は死ぬまで、前のめりになって、

みっともなく這いつくばって

やり続けたくなるのではないでしょうか。

来年やったら、いきなり新しい何かが舞い降りてきて、

次のステージのドアが開いてしまうかもしれません。

と、無責任なことを言っていますが、

いずれにしてもがんばってください。

また観に行きますよ。

バケラッタなハチカフェ

10月が始まったころ、あちこちにオバケが出てきて

「このくそ暑いのにハロウィンかよ」と思ったが、

今週になって気温が急降下し、秋を取り越して初冬の陽気。

おかげでバケバケ気分になってきた。

青色申告会に用があったので阿佐ヶ谷へ行く。

昼飯に寄ったのは、阿佐ヶ谷駅から高円寺駅に続く

中央線の高架下商店街にある「ハチカフェ」。

柴犬のステッカーがあるので、

店の名前は「忠犬ハチ公」から取ったのかと思ったら、

この店の元締めである建築デザインの会社の

会長が「ハチ」というイヌなのだそうだ。

最近はネコの社長とか、カメの店長にも

お会いしているので、まったく驚かない。

ちょっとお高めだが、この店のサンドイッチは、

久しぶりにこんなうまいサンドイッチを食った!

というぐらいうまかった。

秋鮭とキノコ、バジルチキン。ボリュームもたっぷり。

オバケもキュートで楽しい。

バケラッタ。

「あなたはどんな大人に憧れましたか?」無料キャンペーン

10月24日(金)16:00~27日(月)15:59

4日間 無料キャンペーン開催。

「やきいも屋のおっさんがカッコいいと思っていた」

「八百屋の親父にあこがれていた」──

若者のそんな言葉から始まる、

人生の本質を問いかけるエッセイ集。

おりべまことが綴る「生きる意味」への深い洞察。

死を見つめることで見えてくる生の輝き、子どもの頃に憧れた大人の姿を思い出すことで蘇る人生への情熱。

行き詰った時こそ読みたい、心に火を灯す33編。

もくじ

- 私は死ぬとき、本当の自分になる

- 恐竜王国 福井への遠足で「生きる」を養う

- 誕生日は誰にでも平等にある祝福の日

- 逃亡者の死の価値

- 女を舐めるべからず

- なぜ昭和の“すごい”人たちは本を出せなかったのか?

- となりのレトロより:あんたも閻魔大王様に舌抜かれるよ

- 赤いパンツの底力 ~巣鴨とげぬき地蔵デイトリップ~

- どんな子どもも「世界は美しいよ」と実感させてくれる

- 人生は思ったよりもずっと短い

- 春休みは人生の踊り場

- 死ぬ前にもう一度ワールドツアーで歌いたい・演奏したい

- 友の旅立ちに春の花を

- 「パーフェクト・デイ」そして「またあした」

- なぜ女は「死」に関心が深いのか?

- あなたはどんな大人に憧れましたか?

- 酒タバコ やめて100まで生きる日本人

- 若者が死について考えるのは健全である

- 人生の価値観を問う「天路の旅人」

- 唐十郎さんに「君の作文は面白い」と言われたこと

- 唐十郎式創作術「分からないことに立ち向かう」

- 高齢者を高齢者扱いするべからず

- なぜ医者も歯医者も早死にするのか?

- 母の日に酒を、父の日に花を

- 息子の誕生日に考えたこと

- 経済が支配するユートピアとディストピアを見つめる 「父が娘に語る経済の話。」

- 友の49日と「友だち法要」

- 前のめりになって生きて死ね

- 父の日の秘密の花園

- タクシーの中にスマホを忘れたら

- やっぱり変わらなかった東京都知事選2024

- 「十代が!」と連呼する大人の気持ち悪さと 「母親になる可能性を持った身体」について

- 夏休みも人生も後半はあっという間

「今日は怠けてゴロゴロ寝てやろう」と決意した日

「あれ?起きてこないなぁ」

そう家の者が訝って寝室を覗いてみると・・・

それが僕の最期だよ、とAさんは話す。

Aさんは現在、自叙伝の代筆を任されたお客さんで、

とあるグループ企業のお偉いさん。

書き進めながら月に一度、取材をして、

ざっくばらんにいろんな雑談をしている。

そんなAさん、自分の死に方ももう決めているのだそうだ。

もちろん、思った通りにいかないのが人生。

最期だって自分の望み通りになるとは限らないが、

目標というか、イメージを持っておくのはいいかもしれない。

Aさんの話を聴いて、

子どもの頃、僕があまりにもよく眠っているので、

祖母が「死んでしまったのかと心配したよ」と

話していたのを思い出した。

どうも丸一日昏睡していたらしい。

病気だったのかどうかは憶えていない。

記憶にないと言えば、7年前、硬膜下出血で路上で倒れ、

救急車で運ばれて病院をたらい回しにされ、

やっと入院した病院で手術をしたと、いう丸二日の出来事が

すっぽり記憶から抜け落ちている。

カミさんに話を聴いてやっと状況が分かった。

その他、若い時分、丸一日眠りこけていたということはよくある。

それで仕事をさぼってしまったこともあったが、

叱られはしたものの、くびになったことはない。

恵まれていたのか、甘やかされていたのか。

若い頃は遊ぶのも仕事も、徹夜はざらだったので、

そうした失敗談も多々あるが、今ではみんな笑い話。

ただ、丸一日寝てしまった日は、

やっぱりちょっとした罪悪感があるので、

「長い人生、こんな日もあったっていいのさ」と

自分で自分を許していた。

そう考えると、最近は半日以上――

10時間も眠り続けるってほとんどないのだが、

今日はカミさんは仕事、義母はデイサービスでひとり。

風邪をひいたのか、猛暑の疲労が一気に出たのか、

調子悪くて、日中ほとんど寝て過ごした。

てか、今日は怠けてゴロゴロ寝てやろう、

と自分のなかで決意のようなものがあった。

だけど、そろそろ

「長い人生、こんな日もあったっていいのさ」と、

さらっとは言いのけられない自分がいる。

「おまえの人生、あと何日残ってるの?」と

聞いてくる別の自分がいる。

そんなの、わかんねーし、やっぱりいいのさと、

またもや言いのけ返す自分がいる。

OECD(経済協力機構)のデータによれば、

日本人の一日の平均睡眠時間は、先進国中、

最短レベルらしい。

あなたも無理せず、調子が悪いときはゴロゴロ寝てください。

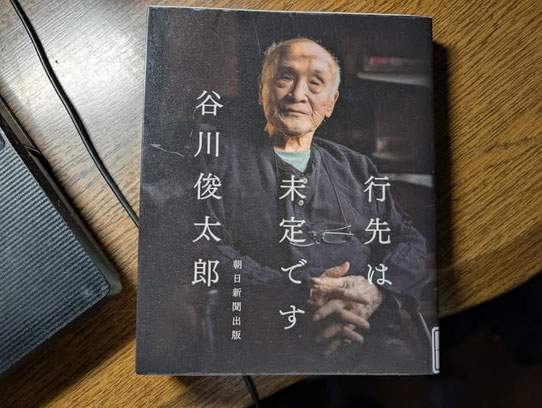

谷川俊太郎の詩に出会った幸福

谷川俊太郎の詩を読んでいたら、

40年余り前に暮らしていた江古田の

アパートの部屋の風景がよみがえった。

「第2みのり荘」という名のそのアパートで、

1階の4畳半の角部屋で一人暮らしをしていた。

古い建物だったので、窓はサッシでなくて木枠で、

金色のネジみたいなカギをくるくると回して穴につっこみ、

ネジ締め方式で施錠していた。

その南向きの窓から暖かい秋の日差しと

金木犀の香りが入り込んできた。

それで記憶が刺激されたのだ。

ちょうど今頃の季節に谷川俊太郎の本を読んでいたのだろう。

おそらく「20億光年の孤独」だったと思う。

新潮文庫だったか、黄色っぽい表紙に

若かりし頃の谷川さんの顔写真が載っていたことを憶えている。

そんなに熱心な読者ではないし、

センセーショナルな体験をしたというわけでもない。

それでも人生の要所要所に谷川俊太郎の詩に出会い、

その言葉の数々が心にしみ込んだ。

文章の流れがちょっと異次元的なのだが、

僕にとってはとても自然に感じられるのだ。

息子が生まれて初めて絵本も

谷川俊太郎が書いた「もこもこもこ」だった。

膝に乗せて読んであげるとキャッキャと

声を上げて大喜びするので、何度読んだか数えきれない。

それから18年後、その息子の高校の卒業式で、

谷川俊太郎が卒業生に贈った長編詩を、

演劇部の生徒が朗誦したのを聞いて、

なんてすごい詩人だろうと、めっちゃ感動した。

子どもたちへのはなむけに贈った詩は

まるでロックの歌詞のようだった。

谷川さん自身がこの高校(都立豊多摩高校)のOBなのである。

この本「行先は未定です」は、

谷川さんが活躍し出した1950年代から、

死の間際に書かれたと思われる2024年の作品までを採録し、

晩年のインタビューも交えて構成したアンソロジーで、

今年の7月に刊行された。

いわば「ベスト・オブ・谷川俊太郎」

もしくは「谷川俊太郎入門書」と言えるのかもしれない。

タイトルもとても谷川さんらしくて素敵だ。

きらめく星々のような詩句は、いつまでも初々しく、

老いや死について語る言葉にも、

青春のみずみずしさにあふれている。

谷川さんの人生は完結したが、

その詩の世界は、僕たちを取り巻くこの宇宙のように

ますます広がり続けている。

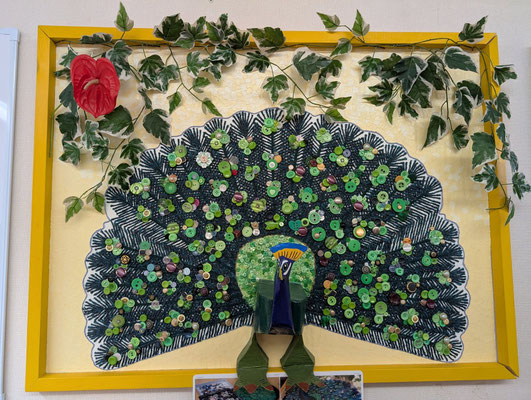

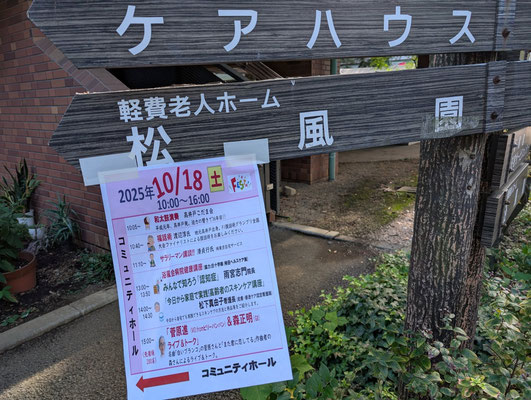

浴風会フェスタに出向く

杉並区の高井戸にある「浴風会」のイベントに行く。

浴風会は高齢者の医療・介護・福祉の総合拠点。

緑があふれ、日比谷公園ほどの広い敷地に

病院や多様な養護施設があり、

うちの義母もデイサービスやショートステイで

お世話になっている。

大正14(1925)年の設立なので、今年でなんと100年。

一般的にはあまり知られていないと思うが、

この手の福祉法人としては、

おそらく東京を代表する施設の一つだろう。

皇室の人たちもたびたび視察に訪問している。

今年の参院選で「幸齢党」を立ち上げて立候補した、

精神科医・著述家の和田秀樹氏も過去に

ここにある高齢者専門の総合病院に勤務していたことがある。

ちなみにイベントの前夜祭として和田氏の講演や、

病院長の認知症に関する講演も行われた。

施設として重要な活動を行ってきた歴史があり、

特に介護保険法が施行された2000年以降は、

介護に関する専門施設として頼られることが多くなったようだ。

ただ、介護や高齢者とかかわりが薄い人たちにはなじみがなく、

親しみが薄いかったからだろう。

10年余り前から年に一度、地域に開かれた、

誰でもウェルカムの大規模なイベントが開かれるようになった。

デイサービスから案内をもらったので、

利用者の家族として、なかば義理で出向いたのだが、

思っていたよりも盛大で賑やか。

年季の入った木々やレトロな建物が並ぶ敷地内は、

老舗大学のキャンパスのようだ。

じいさん・ばああさんはもちろん、

子供連れも大勢来ていて、内容も充実していた。

ただ、出かけたのがちょっと遅かったので、

いろいろ面白そうな催しが予約いっぱいで

参加できなかったのが残念。

終活ドラマ・終活映画が面白い

昨日は草彅剛主演のドラマ「終幕のロンド」を見た。

遺品整理会社の話である。

映画ではこういう作品は最近よくあるが、

この時間にこういうテーマのドラマって。

先日のネオ終活の番組と言い、

急速にこんな時代に突入した?

もしや、これもDeathフェス効果?

どちらもフジテレビの番組だが、

そういえば、今年のDeathフェスに

フジが取材に来ていたという話を聴いた。

攻めてるフジ。

中居問題から発したドタバタで開き直ったのだろうか。

でもまぁ、製作陣は発奮したのか、

昔のトレンディドラマの栄光など、かなぐり捨てて

がんばっていると感じる。

それにしてもこのドラマ、孤独死をはじめ、親子の断絶、

ブラック企業の自殺隠ぺいとか、LGBTQのこととか、

最近のエンディング周りの社会問題てんこ盛り。

もしや、これから尊厳死問題なんかも出てくるのかな?

そういえばXで国民民主党の玉木代表が

「尊厳死法制化を議論云々」って発言した、

とか言って「けしからん、こいつを総理にするな!」

って投稿を見たけど、

玉木総理問題はともかく、

今、イギリスでもフランスでも法制化の検討が進んでいる。

欧州各国を始め、世界の国のいくつかは法制化されている時代。

だから日本も…というわけじゃないけど、

尊厳死をまともに議論の俎上に乗せるときは

もう来ているんじゃないかな。

数年前、カンヌ映画祭で賞を取った「PLAN75」も日本の作品。

攻めてる作品だが、テーマがテーマだけに、

日本ではほとんど話題にもされていない。

興味のある人は見てみてください。

ちなみに「終幕のロンド」は草薙主演だけど、

11月に木村拓哉主演の映画で

「TOKYOタクシー」というのをやる。

フランスの終活映画の名作「パリタクシー」の翻案。

共演は倍賞千恵子。

老婦人が「葛飾柴又」の家から葉山の施設に行くのに

タクシーに乗るというストーリー。

ご婦人の名はさくらじゃなくて、すみれだけどね。

監督はもちろん山田洋次。

なんかSMAPももう懐かしいね。

ダンスはまだ終わらない

体験作家・雨宮優さん主宰の「踊れる文学コンテスト」で

自作「ダンスはまだ終わらない」を3位に選んでいただいた。

じつはこの作品、過去にこのブログで発表した

4つのエッセイを構成・アレンジして短編小説に仕上げたもの。

仕事の合間に慌てて書いたのだが、

結構、自分好みの作品になったので

noteで応募してみたら嬉しい評価になった。

雨宮さん、どうもありがとう。たいへん光栄です。

1.群青色の交差点で

日が沈み、空は薄く群青色。

いつもの駅を通り抜け、いつもの通りを西から東へ。

自転車のペダルを踏みながら、

信号待ちの交差点で、僕は出会った。

向こう側に女性がふたり。

小学校高学年くらいの女の子と、そのお母さん。

信号待ちの短い時間に、ふたりは仲良くふざけ合ってる。

お母さんは体をスイング、リズミカルに脚をサイドキック。

娘はキャッキャと身をくねらせ、その光景に僕は見とれた。

鍛え上げられた筋肉の輪郭。

クラシックバレエの素養が、通りの向こうからでも見える。

本当に母娘なのか?

叔母と姪か、齢の離れた友達か――

そんなことを考えてるうち、信号が変わる。

僕は北から南、二人は小躍りしながら南から北へ。

すれ違いざま、僕は想像した。

あの女性はダンサーなのかも。

でも暮らし向きは良くない。

もしかしたら夫はろくでもない男で、離婚して娘と二人暮らし。

お金がなくて仕事を掛け持ち、スーパーのレジ、トイレ掃除

介護ヘルパー、宅配便配達。

それでも彼女は踊るのをやめない。

自分のために、娘のためにも。

ほんの一瞬のことだったけど、

生きてることは楽しい。

そして生きている限り、僕たちは踊り続けていける。

ふたりは僕に教えてくれた。

2.カバの国のダンサーたち

男はある齢を過ぎると踊らなくなる。

ところが女はいくつになっても踊る。

昨日、友だちのダンス公演を観に行った。

西アフリカのマリの民俗舞踊。

エネルギッシュで好きだけど、

正直、マリもガーナもケニアも、僕には区別がつかない。

「マリ」はバンバラ語で「カバ」の意味、

首都バマコにはカバの銅像があるという。

司会役の先生は年齢不詳のマリ人の女。

生徒の大半が高齢の女性。

浴衣を着て盆踊りをしていたら、

近所のおばちゃん・ばあさんといったところだけれど、

民族衣装をまとって激しく踊ると、アフリカの精霊みたいに見える。

みんな、楽しそうに踊る。

その顔は夢中になって遊ぶ子どもたちの、

弾けるような笑顔そのままだ。

せっかくここまで生き延びたのだから、

思い切り楽しんでしまえという「やる気」。

妻なり、母なり、愛人なりの務めを終えて、

もうセクシーであり続ける必要はない。

そうした思いが女たちの心を解放する。

上手いか下手かなんてどうでもよくて、

見ている側が笑っちゃえるくらいでいい。

死ぬまで笑って踊って、

それで人を笑わせられたら、それが最高。

3.男が躍り出す予感

バレリーナを目指す女の子は数多いけど、男の子は少ない。

自分が子どもの頃も、息子が幼い頃も、

すぐ近くにそんな子は一人もいなかった。

バレエは素晴らしい芸術で、

へたなスポーツをはるかに凌ぐ筋肉量と運動能力がいる。

稽古もハンパないが、ここでは男に対する偏見がある。

「ボク、バレエやりたい」なんて言い出したら、

周りはびっくりして「なんで男なのに……」

親も「なんでサッカーや野球じゃないんだ!」

と怒り出すかもしれない。

でも男子がバレエをやり出すきっかけは、

きっと武術をやりたい人と同じだ。

純粋にその運動に秘められた、

美とエネルギーと人間のドラマを感じ取れるから。

長寿化が進み、シルバーエイジになって踊り出す男が、

大勢出てきたら、きっと笑ってしまうだろう。

でも笑えるからいい。

笑って世の中が大きく変わるかもしれない。

4.そろばん玉とバレエシューズ

わたしの妻は子どもの頃、バレエが習いたかったと話した。

幼稚園生の時、ひとりでバレエ教室に通って、

真剣に見入っていたという。

でも先生から「今度からはお母さんと来てね」と言われたので、

勇気を出して進言したら、あっけなくNGをくらって沈没。

それでもしつこく抵抗して、ついにお父さんへ話を持ちかけると、

「そこまで習い事がしたいなら」という展開。

期待で胸がはちきれんばかりに膨らんで――

紹介されたのは、そろばん塾。

実用的な習い事ならいいだろう、と。

「アン・ドゥ・トロヮ、プリエ、シャッセ」の代わりに、

「ねがいましてーは、13円なり、125円なり……」

そろばんの玉を弾きながら、

「バレエを習ってるはずだったのに、

なんでここでパチパチやってるんだろう?」

ちょっと切ないけど、かなり笑える光景。

じつは、わたしの方が習った経験がある。

演劇学校の必修科目、俳優の肉体トレーニングとしてのバレエだ。

指導役のF先生の印象は鮮烈だった。

きりっと伸びた背筋、凛とした立ち姿。

フッと腕を上げただけで、ツィと足を上げただけで、

周囲の空気を一変させてしまう。

脊椎動物の最高進化形。

しかもその時の彼女の年齢が、

母と祖母の間くらいと知って、さらにびっくり。

女性に対する概念が壊れるほどのカルチャーショック。

5.ネバーエンディングな少女たち

最近はバレエ教室が増え、

日本のバレエ人口は世界一だという。

子どもにバレエを習わせる人が増えたのと、

大人の女性たちの参加がその理由。

かつて習っていたけど競争からこぼれ落ちた人も、

カミさんみたいに、やりたかったのにできなかった人も、

健康や美容を理由に、抵抗なく教室へ行けるようになった。

子育てがひと段落して、

「ああ、人生もうここまで来ちゃった。

もしかして、わたしの女としての役割はここまで?」

そんなふうに考えたりすると――

身体の奥底から、長らく眠っていた夢がむくむく湧いてくる。

あの時はあそこでやめちてしまったけど、もう一度踊りたい。

親に言われて泣く泣く諦めたけど、今からでもやっぱり踊りたい。

夫や息子に驚かれないよう、

表向きの理由は健康のため、美容のため。

もしかしたら「なぜ私はバレエ教室へ行くのか」

プレゼンまでやらなきゃいけないかもしれない。

それでも本気でやりたい。

これも切ない。

でも、笑える。笑えるからいい。

面白くて、笑えて、だから応援したくなる。

そんな大人の夢がいっぱいあふれると嬉しいじゃないか。

エピローグ 踊り続ける理由

夕暮れの交差点で出会った母娘も、

カバの国の踊りを踊る高齢女性たちも、

そろばん塾からバレエ教室へ向かう女たちも、

みんな同じことを教えてくれる。

人生に「遅すぎる」なんてない。

踊りたい気持ちに年齢制限はない。

上手い下手より、楽しいかどうか。

笑われても構わない、笑えるから。

だって、踊っている時の顔は、

夢中になって遊ぶ子どもと同じ。

弾けるような笑顔で、生きていることを全身で表現する。

そんな姿を見て、わたしもいつか踊り出すかもしれない。

新しく人生をスタートさせるように。

その時はきっと、みんなに笑われるだろう。

でもそれでいい。

笑って自分が変わり、世の中が変わるのなら。

変わるのなら。変わるのなら。変わるのなら。

おわり

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。