- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

中年期以降の同窓会幹事の心のゆらぎ

4月の同窓会まで1ヶ月を切り、ほぼ連絡が行きわたったようなので、手伝ってくれてる二人にメールを送って情報をとりまとめる。

直前まで出欠変更は可能だけど、とりあえず人数を店に知らせておく必要があるので。

この仕事、20代の頃は単なる飲み会の連絡係・会計係に過ぎなかったのだが、齢を経ると様相が変わる。

飛び級で早々に人生を卒業してしまったのも二人ほどいる。

それぞれの生活環境などわからないし、家族のこと・仕事のこと・お金のこと・健康のこと、ぞれいろいろ問題抱えているだろうし、長く生きているといろんなことが起こる。

40年前と寸分たがわぬキャラ丸出しのメールが来て笑っちゃうこともあれば、できれば聞きたくなかったこと(相手も話したくなかったこと)を聞くことにもなる。

名簿を見ながら、だれだれ出席、だれだれ欠席と、漢字4~5文字の本名を書いていると、これ誰だっけ?と認識できなくなるケースもチラホラ出てくる。

特に女子は名字が変わっていることが多いので、なおのこと。

そこでそれぞれ当時の愛称・通称・あだ名などで書き換えてみると、たちまち顔が思い浮かび、声が聞こえてきて、キャラクターが立ち上がる。

身振り。口振り・服装・背景・いろんなシチュエーションまで再現できたりする。

そうやって名前を書き出すと、今回は欠席でも次回また声を掛けようという気になる。

でも連絡先がわからない・つながらないのもいる。

また、もう連絡なんかいらないと思っているのもいるだろう。

しかたないことだけど、幹事なんかやっていると、ここまできちゃうと、そういう人たちとはもう完全に切れちゃうだろうなと思う。

切っちゃう権限が自分にあるのかなとも考える。

もしかしたら以前は同窓会なんてどうでもいいと思っていたけど、今になってみると行ってみたいな、連絡があればなぁ、声掛からないかなぁ・・・と待っていることだってあるかも知れない。

「あいつがお願いって声掛けてきたから、しかたないので来てやったよ」

――今ならそういうやつがいてもOKと笑えるだろうなぁ。

こんなよけいなこと考えずに、クールに事務的にさっさと進めればいいのに、なんかいろいろ引っ掛かっちゃうんだよなぁ。

テープ起こしの日々

取材が続いたので、今週はテープ起こしと原稿書きの日々。

きょうは先日の里山農業プロジェクトの野田君の音声を起こしました。

録音を聞いてみて、やっと彼のヴィジョンが理解できる。

思った以上に深く、広がりがある。

これを一旦メモ帳に書き記して、その後、あっちこっち編集したのにプラス、合間合間に自分の文章を書き入れていく、というのが取材をした記事のオーソドックス(僕にとっては、ということだけど)な書き方です。

テープ起こし(機器はICレコーダーですが)は面倒な作業で時間もかかるし、重労働ですが、手ごわい内容は、これをやらないとどうにも頭にすんなり入ってきません。

テープ起こしをアウトソーシングすればラクに早くできるのだろうけど、そんな経済的余裕などないし、それにそう横着しちゃうと、なんだか寂しい気持ちになる。

頭の回転が鈍いので、何度も反芻しないとよくわからないんだよね。

この後もまだいろいろ溜っているので、どんどんやらねば。

間もなく3月も終わり。

こうしているとあっという間にゴールデンウィークになってしまいそうです。

鎌倉新書と新連載企画の話

月に一度、鎌倉新書の打ち合わせで日本橋・八重洲方面に出向きます。

鎌倉新書というのは葬儀供養業界のWebや雑誌を作っている会社。

以前は仏教書を出版していたのですが、現会長が社長になった20年ほど前から、機械化とかITテクノロジーとか、非人間的なイメージを嫌うこの業界において、いち早くインターネットでの情報発信にシフトしました。

「いい葬儀」という、消費者と葬儀社とを仲介するポータルサイトを開設したところ、業界内では当初、白い目で見られ、あの会社は代替わりしてダメになったと言われたらしいのですが、そこは時代の趨勢であれよあれよという間に市場に浸透。

特に僕が本格的に関わり出した2年半ほど前から株はうなぎのぼりで、一昨年末にこの八重洲の一等地に引っ越したと思ったら、それから1年も経たないうちに東証一部上場を果たしました。

とは言え、利益分はいろいろ始めた新事業のほうに回っているようで、外部ライターである僕のギャラが上がるわけではありません。

正直、割に合わんなーと思うことが多いのですが、興味のある分野だし、ある意味、高齢化・多死化代社会に関する最先端情報(テクノロジーなどではなく、社会心理的流れとしての情報)にも触れられるので、引き続き、業界誌の月刊仏事で記事を書き、時々Webの方もやっています。

その月刊仏事から新しい連載企画をやりたいけど何かない?と言われたので、以前、このブログで書き散らしたネタを思い出し、「世界の葬儀供養・終活・高齢者福祉」なんてどうですか?と提案したら、じゃあぜひ、とあっさり通って取り組むことに。

国内の出張費も出ないのに「海外出張費出ますか?」なんて聞くこともできず、ネット頼りの仕事になるのは必至。

でもイラストを描いてくれる人もいるらしいので、伝統文化と最新事情をごった煮にして分析を交えた読物風の話にしようと思っています。

ごく個人的なことでもいいので、情報あったらお知らせくださいな。

野生の本能の逆流に葛藤する都会暮らしのネコ

散歩がてらサクラを見に近所の大宮八幡宮に行くとネコ発見。

例によってナンパを試みたが、例によってシカトされた。

彼女には事情があった。

上の方でガサゴソ音がするので見ると、キジバトがいる。

落ち葉の中をつついて虫をほじくり出して食べているらしい。

ネコは野生の本能が刺激され、ねらっているのか?

でも、その割にはハトに対して集中力が欠けている。

自分の中でウズウズモゾモゾ本能がうずくのを気持ち悪がっているように見える。

サクラ色の首輪をつけているので、どこかの飼いネコだろう。

家に帰ればいつもの安全安心、おいしく食べやすく栄養バランスもとれてるキャットフードが待っている。

なのになんで鳥なんか狩らなきゃならんのか、

だいいち、あたしが口の周りを血だらけにして鳥やらネズミやら持って来たら、飼い主さんが卒倒しちゃう。

でも狩ったら脳からアドレナリンがドバっと出て気持ちよくなりそうだ。

ああ、でも、そんなのダメダメ・・・と、ひどく葛藤しているように見える。

飼いネコでも本能のままに生きているやつもいれば、鶏のササミや魚の切り身をあげても見向きもしないやつもいる。

イヌもそうだけど、多くの飼い主はペットに一生自分のかわいい子供であってほしいと願う。

人間じゃないんだから、大人になんかなってほしくない。

恋もしてほしくないから去勢や避妊手術を施す。

生物学的なことはよくわからないけど、そうするとホルモンもあまり分泌しなくなるだろうから、ペット動物は「子供化」して野生の本能は眠ったままになるのだろう。

一生人のそばにいて、一生キャットフードを食べて、一生本能なんぞに煩わされることなく、平和に暮らせるのがサイコーだと思っているネコもいるはずだ。

人間と一緒に都市生活をしていくにはそのほうが幸せなんだろう。

けれどもイヌと違って、ネコは本能に目覚めても人間に危害を及ぼす可能性は限りなく低い。なので「最も身近な野生」を感じさせてほしいという、人間の勝手な期待を背負わされた存在でもある。

おそらくネズミや鳥を狩ってくる飼いネコは、飼い主のそうした潜在的な希望を感じとって、本能のうずきに素直に従うのだ。

ただ、そうじゃない彼女のようなネコもいて、せっかくのんびり暮らせているのに、野生時代の先祖の血の逆流に悩まされることもあるんじゃないかと思う。

こんど道端で会ったネコに、そこんとこつっこんでインタビューしてみようと思うけど、答えてくれるかニャ~。

東京唯一のブランド和牛・秋川牛と、むかしみらいTOKYO

連荘で農業取材。

26日(月)は秋川渓谷と美しい山並みが望めるあきる野市に出向き、秋川牛とご対面。出荷前・生後30ヵ月の黒毛和牛の体重は800キロ。でかっ。

東京で唯一の肉牛生産牧場・竹内牧場では約200頭の秋川牛を飼育しています。

このあたりは、日本各地の有名なブランド牛の産地に負けず劣らず、水も空気もきれいで豊かな環境なので、牛をはじめ、豚・鶏などを育てるには持ってこいとのこと。

秋川牛は希少価値のある高価なお肉ですが、都内のホテル・レストラン・料理店なので口にするチャンスがあるかも。

一方、武蔵五日市駅にほど近い松村精肉店は、地元で生産されるこの秋川牛の認知度を上げたいと、手軽に味わえる加工品としてレトルトカレーなど製作しています。

オリンピックもあることだし、東京の名産品をアピールしていこうとブランド力UPに奮闘中です。

昨日ご紹介した磯沼牧場+多摩八王子江戸東京野菜研究会でも聞きましたが、これら多摩・八王子地域の環境はこの20年ほどで劇的に改善され、川には清流が戻り、アユなども戻ってきているとか。

今や都心で働く人たちのベッドタウンというイメージから脱却し、豊かな自然が楽しめ、農業も盛んな地域としてのイメージが高まっています。

いつまでも「東京は緑が少ないから云々」なんて、手垢のつきまくったステレオタイプのセリフをほざいていると時代に取り残されますよ。

テクノロジーとパラレルで進行する昔ながらの環境とライフスタイルへの回帰。

「むかしみらい東京」がもう始まっているのかも知れません。

楽しさ・学び・癒し満載の八王子・磯沼牧場

東京にこんな素晴らしい牧場があったのか!

噂には聞いていたけど、なかなかタイミングが合わずに来そびれていた磯沼牧場(磯沼ミルクファーム)に25日・日曜日、初めて来場。

多摩八王子江戸東京野菜研究会とのコラボイベントで、牧場特製のチーズとベーコン、ソーセージ、野菜てんこ盛りのピッツァ作りです。

牧場主・磯沼さん手づくりの溶岩石窯で焼いたピッツァはおいしくてボリューム満点。

ランチの後は乳しぼり体験、牧場ツアー(放牧場もある)、磯沼さん×福島さん(多摩八王子江戸東京野菜研究会代表)の都市農業トークと続き、あえて取材の必要なしというところまで堪能しました。

場所は京王線・山田駅から徒歩10分弱。

新宿から1時間足らずで来れるし、横浜からも近い。

わざわざ北海道などへ行かなくても、たっぷり牧場体験ができます。

それも観光牧場でなく、リアルな生活と結びついている生産牧場で。

環境問題、動物福祉問題への取り組みなど、牧場経営のコンセプトを通じて、さりげにいろいろ勉強でき、新しいライフスタイル、これからの哲学を考えるきっかけにもなると思います。

乳しぼりをはじめ、毎週のように何らかのイベントが開かれ、牛さんをはじめ動物たちに触れあえます。

いつでもオープンなので、ぶらっと覗きに来るだけでもいい。

子供たちには超おすすめ。お年寄りにも楽しい。

ちょっと凹んでいる人、メンタルを病んでいる人も心のケアができるのではないかな。

直売所もあって、おいしいアイスクリームやプリンやヨーグルトも食べられますよ。

興味のある人はホームページやフェイスブックもあるので検索してみてください。

ぼくらはにおいでできている(チワワのハナちゃんに教えてもらったこと)

下の妹が飼っているチワワのハナちゃんとは、たぶん2年ぶりくらいのご対面。

前に会ったのはチビ犬の頃だったけど、ちょっとの間、くんくん嗅ぎ回って「あ、知ってる知ってる」と思ったのか、尻尾をフリフリしてくれた。

抱き上げても安心安心。僕のにおいを憶えていてくれてありがとう。

人間の子どももいろいろ情報を詰め込まれる前は嗅覚がするどい。

一度嗅いだにおいは絶対忘れない。

自分自身のことを考えてみると、視覚や聴覚では憶えていなくても、においというか空気感で憶えていることがいっぱいある。

親はもちろんだけど、周りにいる大人たちはそれぞれ独特のにおいを持っていたような気がする。

におうと言うと何だか臭くて嫌われそうな気がするが、完全ににおいを消し去ると、その人は透明人間になって、見えていても誰にも気づかない存在になる。

忍者やスパイになるならいいかも知れない。

大人になると鼻が利かなくなって、というか、においを感じる脳の部分が鈍くなって、刺激の強いものしかキャッチできなくなるようだ。

なので少しは意識してにおいを嗅ぐ練習をしたほうがいいのかもしれない。

基本はやっぱり食事。

テレビやスマホを見ながらめしを食わないこと。

そして手料理を楽しむこと。

最近はそんなものより出来合いの料理の方がよっぽどうまいと言う人も多いけど、手料理にはその家・その人独自のにおい・風味がついている。

それを知っているのと知らないのとでは随分ちがうんじゃないかな。

自分が自分である基礎とか土台みたいなものは、そういう些細な目に見えないもので出来ているのではないかと思う。

そうだよね、ハナちゃん。

かわいい叔母さん

父も母も昭和ヒトケタ生まれ。貧乏人の子沢山でそれぞれ8人兄弟だ。

ぼくが生まれる前に死んでしまった人を除き、そのきょうだい、および、その伴侶の全部はしっかり顔や言動を憶えている。

僕が子供の頃は行き来が盛んだったので、みんなインプットしている。

しかし、9年前に父が亡くなったのをきっかけに、毎年バタバタと後を追うように亡くなり、大半がいなくなった。

今年もまたひとり、先日、ヨリコ叔母さんが亡くなったと聞いた。

母方は女系家族で8人のうち、7番目までが女で末っ子だけが男。

ヨリコ叔母さんは7番目。つまり7姉妹のいちばん下の妹だ。

幼稚園の時だったと思うが、結婚式に出た記憶がある。

きれいなお嫁さんで、チビだったぼくを可愛がってくれた。

そのチビの目から見ても、なんだかとてもかわいい人だった。

6人も姉がいて、4番目の母(母は双子の妹)とさえ12歳違う。

いちばん上のお姉さんとは16歳以上違うはずだ。

なのでほとんどは姉というよりチーママみたいなものだ。

母もよく子守をしたというし、日替わりでみんなが面倒を見てくれていたようだ。

母の家はお父さん(僕の母方の祖父)が早く亡くなったので、女が協力して貧乏暮らしからぬけ出そうとがんばってきた。

でもヨリコ叔母さんは小さかったので、そうした苦労が身に沁みず、物心ついたのは、お母さんやお姉さんたちのがんばりのおかげで暮らし向きも上がってきた頃だった。

そうした中で一家のアイドルとして可愛がられて育った。

そうした成育歴はくっきり刻まれ、そのせいで彼女は、ほかの姉妹らの下町の母ちゃん風の雰囲気とは違う、お嬢さん風の雰囲気を持っていた。

だから、おとなになってもどことなくかわいいし、ちょっと天然も入っていた。

最後に会ったのは父の葬儀の時。

さすがに外見はそろそろばあちゃんっぽくなっていたが、中身はほとんど変わっておらず、ぼくをつかまえて

「せいちゃん、大きくなったねー」と言った。

50間近の男に向かって大きくなったねーはないもんだけど、そう笑顔で屈託なく声を掛けられるとすごく和んでしまった。

その時の会話が最後の印象として残ることになった。

叔母とはいえ、中学生以降はめったに会うこともなかったので、彼女がどんな人生を送っていたのはわからない。

もちろん少しは苦労もあったと思うけど、べつだんお金持ちではないにせよ旦那さんは真面目で優しくユーモアもある人だったし、特に悪い話も聞かなかった。

嬉しそうに小さい孫娘の面倒を見ていたのも印象的だった。

たぶん美化しているし、これは僕の勝手な想像であり願いだけど、おそらくそれなりに幸せに過ごしてきたのだろう。

不幸な目に遭ったり、理不尽な苦労を強いられたり、他人にあくどく利用されたり、自分の欲に振り回されたり・・・

人生の中のそんな巡りあわせで、人間は簡単に歪んでしまう。

でも、できるだけそうしたものに心を損なわれないで、ヨリコ叔母さんのようにかわいい人にはいくつになっても、ずっと素直にかわいくいてほしいなぁと願ってやまない。

里山を事業化するナチュラルボーン・サトヤマー

今回の名古屋(愛知)ツアーでは、里山の概念を農業と組み合わせ、インターネットを利用して事業化するプロジェクトを掲げる人を取材しました。

彼は2002年生まれ。16歳の高校生。

田園地帯で植物や昆虫に親しみ、かたやインターネットに親しみながら育った彼は、資本主義発展拡大病の時代に育ったぼくたちの世代とはまったく違うセンスを生まれながらに持っているようです。

「里山」という概念が今、世の中に浸透しつつあります。

里山はごく簡単に言うと、自然環境と人間の生活圏の交流地帯。そのベストバランスを保つ、あるいは破壊したものを再生するという考え方を表現する言葉でもあります。

人間が生活できなくてはならないので、当然そこには経済活動も含まれるし、伝統工芸・伝統芸能といった文化芸術や民俗学系の学問も含まれるのではないかと思います。

「人間が手を入れた自然」と言い換えることもできるでしょう。

また、それらを包括する懐かしいとか、愛おしいとかいった心象風景もその概念の中に入ってくるでしょう。

人間のあり方・生き方を問い直す哲学も含まれているのかも知れません。

日本独自のものかと思っていたら、他国にも通用し、国際的にも理解が進んでいる概念で、よく言われる「持続可能」な社会にSATOYAMAは不可欠とされているようです。

そういう意味では、過去200年、世界を席巻し、地球を支配してきた工業化・資本主義化の流れに対するカウンターとも言えます。

高校生の彼には野外でのインタビューを考えていましたが、あいにくの雨のためはやむを得ず、岡崎市内の「コメダ珈琲店」で敢行。コーヒーと、コメダ名物「シロノワール」を食べながらの取材になりました。

彼は子供のころから自由研究などを通じて里山について学び、中学生のころから戦略的にプロジェクト化を画策。近所の農家の人たちなどはもとより、自分で電話やメールで東大・京大などの教授・学者に頼み込み、取材に出かけたといいます。

現在はいわばサークル的なノリで同級生やネット上の仲間が集まり、大人の支援者もいますが、まだ実務のできるスタッフがいない状況。

コンセプトは決まっているので、まずネットを通じての「ブランド化」に力を注いでいきたいとのことでした。

僕としてはこうしたことを本気で考え、事業化に取り組んでいる若僧がいるというだけで十分心を動かされました。

彼のことは来月、「マイナビ農業」でUPしますが、興味のある方は「里山農業プロジェクト」で検索してみてください。

名古屋コーチンをめぐる冒険:ふしぎ・まったり小牧編

「こんなやわらきゃー、水っぽい鶏はいかんわ。むかしのかしわはまっと歯ごたえがあってうまかったでよー」

こんな軟らかい、水っぽい鶏はダメだ。昔のかしわ(鶏肉)はもっと歯ごたえがあっておいしかった、という声を受けて、一時期、市場から消滅した名古屋コーチンが、日本を代表する地鶏として見事復活を果たした物語を探るべく、今回は「マイナビ農業」で名古屋取材を敢行しました。

市内にある「名古屋コーチン協会」で話を聞いた後、名古屋コーチン発祥の地である小牧市へ。

明治の初め、この地に養鶏場を開いた元士族の海部兄弟が、地元の鶏と、中国(当時、清)から輸入したコーチンという鶏を掛け合わせてできたのが名古屋コーチンです。

「だもんだで、まっとそのことを宣伝せんといかんわ。日本が誇れる名物だでよう」

ということで昨年(2017年)、名鉄・小牧駅前にはコケー!と、おしどり夫婦(?)の名古屋コーチンのモニュメントが立ったと聞き、駅について改札を出たところ、出口が左右に分かれている。

どっちだろう? と迷ったとき、すぐ目の前で駅員さんが掲示板を直す作業をしているので、尋ねてみました。

「あのー、名古屋コーチンの像はどっちの出口にあるんでしょうか?」

駅員さん、けだるそうに振り向き、ぼくの顔を一瞥。さらに一呼吸おいて

「左の階段を下りてって、右に曲がってずっとまっすぐ行ったところに市の出張所がありますで、そこで聞いてちょーだゃー。それはうちの管轄でないもんで」

?????

駅前って聞いたけど、そんな分かりづらいところにあるのかなぁ・・・と思いつつ、左の階段を降りると、なんと、その目の前にコーチン像があるではないか。

?????

まさかあの駅員さんはこれを知らなかったのだろうか?

それとも上司に、責任問題が発生するから、鉄道のこと以外は聞かれても答えるなと言われていたのだろうか?

それとも奥さんと何かあったとか家庭の悩みでも抱えているからなのか?

あるいはたんに鶏が嫌いで、コーチンお話なんかのしたくなかったのか?

たくさんの疑問に駆られながらも、前に進まなくてはなりません。

海部養鶏場(跡地)にはどういけばいいのか。

ちょうど目の前に観光案内所があったので入ってみました。

平日ということもあってお客は皆無。

ぱっと見た目、アラサーぐらいの女の子がひとりで机に向かって、わりとのんびりした感じで書類の整理みたいなことをやっています。

そいえば時刻はちょうどランチタイムでした。

「あのー、海部養鶏場跡地に行きたいんです」

「え、何です?」

「海部養鶏場です。カイフ兄弟。名古屋コーチンの」

「あ、ああ、ああ、名古屋コーチンのね」

「たしか池ノ内というところなんですが・・。歩きじゃちょっと無理ですよね」

「ええと。そうだと思います。ちょっとお待ちくださいねー」

と、アラサーの女性はあちこち地図やらパンフやらをひっくり返し始めました。

市の観光スポットの一つに加えられたらしいと聞いていたので、即座に答えが返ってくるものと想定していた僕は思わぬ展開にちょっとびっくり。

その女の子は一人じゃだめだと思ったのか、奥に入っておじさんを引っ張り出してきて、ふたりでああだこうだと大騒ぎで調べ始めたのです。

お昼の平和でゆったりとした時間を邪魔してしまったようで申し訳ないなと恐縮しつつ、実はなんか面白いなと思いつつ待っていたら、もう一人、お昼を早めに済ませて戻ってきたおにいちゃんが加わって3人で合同会議。

それで出てきた結論が「タクシーで行ったら?」というもの。

べつにタクシーを使うお金がないわけじゃないけど、アポがあるわけじゃなし、急いでいるわけじゃないし、第一ここまで大騒ぎしたのに、それなら最初からタクシーに乗ってるよ、バスとかないんですか? 地元の人といっしょにバスに乗ると楽しいいんですよと言うと、バスルートと時刻表を調べて、やっと案内が完了しました。

この間、約20分。効率主義、生産性アップが叫ばれる世の中で、このまったり感はどうだ。急いでいたら頭にきてたかもしれないけど、旅というのはこうやって余裕を持って楽しむものだ、と改めて教えてもらった気がしました。

考えさせられる不思議な駅員さんといい、まったりした観光案内所といい、皮肉でなく、おかげで楽しい旅になりました。小牧の皆さん、ありがとう。

リバーズ・エッジ:トラウマになった漫画を映画で観る

●リバーズ・エッジ:トラウマになった漫画を映画で観る

岡崎京子の漫画「リバーズ・エッジ」は僕のトラウマになっている。

この漫画に出会った1990年代前半、僕はとっくに30を超えていた。

心のコアの部分を防御するシールドもしっかり出来上がっていたのにも関わらず、ティーンエイジャーを描いたこの漫画は、シールドに穴をあけて肌に食い込んできた。

先日書いた大友克洋の「AKIRA」が世紀末時代の象徴なら、「リバーズ・エッジ」は、その the Day Afte rの象徴だ。

リバーズ・エッジ(川の淵)は流れの淀みであり、尋常ではない閉塞感・荒涼感・空虚感に包まれた繁栄の廃墟だった。

子供たちの残酷で不気味で鬱々としたストーリーと、ポップでシンプルな絵柄との組み合わせが劇的な効果を生み出し、ページをめくるごとにますます深くめり込んでくる。

自分自身は仕事も順調で結婚もした頃。

こんな胸が悪くなるようなものにそうそう関わり合っていられないと2~3度読んで古本屋に売ってしまった。

けれども衝撃から受けた傷は深く心臓まで届いていた。

映画化されたことは全然知らなかったのだが、先週、渋谷の公園通りを歩いていて、偶然、映画館の前の、二階堂ふみと吉沢亮の2ショットのポスターに出会ってしまった。ふみちゃんに「観ろ」と言われているようだった。

原作に惚れた彼女自ら行定勲監督に頼んで映画化が実現したらしい。

映画は原作をリスペクトし、ほぼ忠実に再現している。

その姿勢も良いが、何よりもこの漫画が発表された四半世紀前は、まだこの世に生まれてもいなっかった俳優たちが、すごくみずみずしくて良かった。

暴力でしか自己表現できない観音崎くん、

セックスの相手としてしか自分の価値が認められないルミちゃん、

食って食ってゲロ吐きまくりモデルとして活躍するこずえちゃん、

嫉妬に狂って放火・焼身自殺を図るカンナちゃん、

河原の死体を僕の宝物だと言う山田くん、

そしてそれらを全部受け止める主人公のハルナちゃん。

みんなその歪み具合をすごくリアルに演じ、存在感を放っている。

最近の若い俳優さんは、漫画のキャラクターを演じることに長けているようだ。

原作にない要素としては、この6人の登場人物のインタビューが随所に差しはさまれる。

この演出もそれぞれのプロフィールと物語のテーマをより鮮明にしていてよかった。

でも映画を観たからといって、何かカタルシスがあるわけでも、もちろん何か答が受け取れるわけではない。

四半世紀経っても、僕たちはまだ河原の藪の中を歩いている。

そして二階堂ふみが言うように、このリバーズ・エッジの感覚は彼女らの世代――僕たちの子どもの世代もシェアできるものになっている。

そのうち僕は疲れ果ててこのリバーズ・エッジで倒れ、そのまま死体となって転がって、あとからやってきた子供たちに

「おれは死んでいるけど、おまえたちは確かに生きている」と勇気づけたりするのかもしれない。

そんなことを夢想させるトラウマ。やっぱり死ぬまで残りそうだ。

ひるねして夢の記憶を情報発信

齢を取ってくると昼寝が楽しみの一つになります。

以前は時間がもったいないなぁと思っていましたが、たとえ僅かな時間でも体を横にして休むと、もう調子が段違い平行棒。

その後の仕事の効率、クオリティを考えたら寝るに限る、休むに限る。

しかし、会社のオフィスではなかなかこうはいかないでしょう。

こういう時は自宅でやっているフリーランスで本当によかった~と思います。

ただちょっと困るのが夢を見ちゃったとき。

いや、夢を見るのはこれまた楽しいのですが、その夢の記憶が現実のものとごっちゃになることがあるのです。

この間、通っていた学校を探そうと現地に行ってみると、迷宮に迷い込んだように、いくら歩き回っても見つからない。

それで思い出したのが「移転した」という情報を耳にしたこと。

それで、ああ、移転したんだっけと思い込んでしまったのです。

ところが、あとでネットで調べてみると、改装はしているものの、ちゃんと同じ住所に存在しているではないか!

確かに聞いていた移転情報。あれはいったい・・・

と考えてみると、それはいつかの夢の記憶だったのです。

あちゃ~、いよいよボケが始まったぁ。

夢と現実がひとつながりになった次元へ、とうとう足を踏み入れてしまったのかも知れません。

でもまぁいいや、気持ちよく昼寝できれば。

というわけで、今後、僕の発信する情報が現実の出来事なのか、夢の中の記憶なのかは、読んでいるあなたの判断におまかせします。

ではお休みなさい。ZZZ。

永遠の現物支給

きょうは確定申告の最終日でしたが、先週会ったお友だちの会計士さんは締切間近でストレス満載の様子でした。

その彼がぼそっとつぶやいたセリフが

「現物支給でも、永遠に続けばいいんだけど」

え、まさか現物支給の報酬で会計を?

そういえば、半年前に会った時は、つぶれそうな食品会社の経理を請負っているとか言ってたけど・・・。

追及するのはやめときましたが、「永遠の現物支給」という言葉が頭に残ったので、それについて考えてみました。

何でもお金の世の中で、ちょっとした贈り物も、冠婚葬祭の引き出物も、現金・カード・商品券などが喜ばれます。

そうした風潮の中で現物支給――それも1回2回こっきりじゃなくて、毎月ずーっと支給が続くとしたら、何がもらえたら嬉しいだろうと考えると・・・

やっぱり食べ物ですね。

会計士さん、食品会社でよかった。

なに、よくない?

缶詰、レトルト、乾物、冷凍食品・・・

そんなもの1か月分もらうと嵩張るし、置き場所に苦労する。

それに毎日食べたくない。

かといって生鮮食品は日持ちしないし・・・

と考えていくと、ベストはお米だ!

お米なら毎日食べられるい、真夏でも1カ月くらいなら保存も問題なし。

うちはひと月10キロ食べるけど、それくらいなら置き場所にも困らない。

ついこの間、イベントの仕事「五つ星お米マイスターのおいしいお米講座」でお米の食べ比べをやったけど、毎月ちがう品種のお米を支給してもらえれば、いろんなのが試食出来て、ますます楽しい。

――と話すと、そこは会計士さん、チャチャっと数字に置き換えて、

「1カ月10キロ、平均5000円として1年で6万円。10年で60万円。17年しないと100万円超えませんよ。安すぎる~。お金でもらわなきゃだめだ~」

なるほど。お金にすると確かに安い。

でもね、お金がなくても、死ぬまでごはんだけは間違いなく食べられるという安心感は何物にも代えがたいのではないでしょうか。

1カ月のギャラ・給料が5000円と考えると、わびしくみじめになるけど、今月も10キロのお米がいただけると考えると、なんだか豊かな気持ちになってくる。

ましてやそれが永遠に続くとなると、穏やかな晴天が心の中に広がってくる。

うんこれなら悪くないぞ、永遠の現物支給。

農家さんとか、お米屋さんとか、JAさんとかの仕事なら、そんな契約を結んでもOKかも。

会計士さんは嫌だというけど、あなたならどうですか?

現実世界が「AKIRA」の近未来世界を追い越すとき

渋谷パルコの建て替え工事現場の囲いに大友克洋のマンガ「AKIRA」が描かれている。

この大きさだとすごい迫力。そして、内側の解体されたビルの風景が、「AKIRA」の世界観と符合して、リアルで巨大なアートになっている。

人通りの多い公園通りだけにアピール度は抜群だ。

最近あまり渋谷に行かないので知らなかったけど、このアートワークが搭乗したのはすでに昨年(2017年)5月半ばのこと。ネットでいろいろ話題になっていたらしい。

というのも「AKIRA」の舞台は2019年の「ネオ東京」。翌2020年にはそのものずばり「東京オリンピック」が開催される予定・・・という設定。

その中で抑圧された若者たちをい中心に超能力バトルが繰り広げられ、ネオ東京が崩壊していくというストーリー展開なのだ。

というわけで「AKIRA」をパネルにしたパルコはオリンピック開催に異議を申し立てているのではないかという憶測が飛び交ったが、当のパルコ側は、さすがにそれは否定したという。

僕が思うに、おそらく渋谷の街の再生劇のメタファーとして、かのマンガを用いたのだろう。それも「西武・パルコの渋谷」の。

「AKIRA」が連載され、映画化され、一種の社会現象にまでなったのは1980年代のバブル上り坂の頃で、パルコの黄金時代、西武・セゾングループカルチャーの最盛期とぴったり重なる。

一時は東急グループと渋谷の覇権を二分していた西武・セゾンにとって、昨今の東急の圧倒的な大改造計画に一矢でも報いたいという思いで、「AKIRA」を持ち出してきたのではないかと思われる。

あの頃は経済の繁栄と裏腹に「近未来」「世紀末」という言葉が跳梁跋扈した。

「AKIRA」はその象徴と言える作品だった。

この繁栄・この豊かさはインチキなのではないか、まがいものではないのか。

そんな違和感が当時の若者たちの心の中にトゲのように突き刺さっていた。

そんな違和感によって支えられ、膨れ上がった「AKIRA」のような作品世界が、好景気で沸き返る、どこかうそくさい日常世界とのバランスを取っていたのかも知れない。

その状況は終わったわけでなく、実はもう30年以上も続いている。

だからなのか、現代の渋谷に「AKIRA」が出現することに時代遅れ感どころか、ベストマッチ感さえ感じてしまう。

「世紀末」が過ぎても、東京の街は崩壊していない。

終わりのない日常がダラダラと続き、僕たちはズルズルと前の時代の太い尻尾を引きずりながら、時には波に呑まれて漂流しながら前に進もうとしている。

もうすぐ現実世界が「AKIRA」の近未来世界を追い越していく。

秋田からきりたんぽ鍋セット到着

今日は何の予告もなく、クール宅急便で「きりたんぽ鍋セット」が送られてきてびっくり。

仕事をいただいている秋田の方からサプライズの贈り物です。

これまでメールでしかやりとりしていなかったんだけど、そういえばこの間、住所を聞かれたので、紙にした資料を送ってくるのかなと思ってたら・・・どうもごちそうさまです。

ちょうど今夜は家族が揃っていたので、早速いただきました。

肉も野菜も一式入っていて比内地鶏のスープ付き。あったまりました。

秋田県は、かなり昔に大潟村(かつての大干拓地・八郎潟にある村)の干拓資料館の仕事をやりましたが、それ以来の仕事。

来週は名古屋コーチンの取材で名古屋に行きますが、いずれ比内地鶏も取材したいです。

五つ星お米マイスター・小池理雄のおいしいお米講座:絶品ごはんの食べくらべ

10日(土)・11日(日)の二日間、渋谷のNHKの敷地で「にっぽんの食・ふるさとの食」のイベント開催。JA全中ブースで「五つ星お米マイスター・小池理雄のおいしいお米講座:絶品ごはんの食べくらべ」をやり、台本と演出を担当しました。

原宿の米屋・小池さんの作った「お米の通知表」を参考に、岩手・宮城・福島・福岡、各地産の4種類のブランド米を食べ比べ、その品種を当てる、クイズ形式のワークショップです。

五つ星お米マイスターとしてメディアから引っ張りだこ、講師としても大活躍の小池さんですが、この二日間の受講生(1ステージにつき35人ほど)は、ぜひ「参加したくて来ているというよりも、ここに一休みに来たり、冷やかしに来たり、ただ単にごはんが食べられるからという理由で入ってきたた一般大衆。ぶっちゃけ、まじめにお米のことが知りたいと思っている人は1割、2割しかいません。講師にとっては最も手ごわい相手です。

二日間で4ステージにありましたが、1日目の参加者の反応を見て、その夜、台本を書き直し、2日目は大きく違う構成でやってみました。

ちなみに30分の台本のセリフ部分はほとんどMC(司会)用で、それに応じながら小池さんが自由にトークを展開していくというつくりです。

イベントはまさしく生ものなので、その時の参加者の発するSomethingによって1回目も2回目も3回目も4回目も、まったく違ったステージになります。

これが正解、これが完成という形はなく、きっちりできたのに反響が薄い場合もあれば、グダグダになっても大ウケという場合もあります。

もちろんグダグダでいいというわけにはいきませんが、面白いものです。

それにしても、その場に応じて自由自在にセリフを変えられる小池さんのお米ボキャブラリー宇宙は素晴らしい。

ますますこなれて星雲のように年々膨らんでいます。

天国への階段の上まで冒険

おなじみ階段シリーズ。

うちは1階が「野の花鍼灸院」という鍼灸院になっています。

カミさんが小児鍼のエキスパートなので、女性と子供を診ています。

で、毎日、いろんな子供が来るのだけど、玄関を入ってすぐある階段にどうしても目が行ってしまう。

特に好奇心旺盛で冒険好きの幼児には、たまらない魅力なのでしょう。

もちろん進入禁止で、連れてきたお母さんは「怖いおじさんがいるのよ」なんて脅すのだけど、ある年齢を過ぎると、そんな脅し文句などヘのカッパになる。

好奇心が抑えられず、のこのこ上ってくる子もいるのです。

今日来た4歳児のショウちゃんもその一人で、お母さんとカミさんの制止を振り切り、階段を登り切ってパソコンやってた僕の背中に話しかけてきたので、ニヤッと笑って振り返ったら、むこもニコッ。 下からは「ショウちゃん!降りてきなさい」と呼ぶ声が。

なので、ぺちっとハイタッチをしたら満足したように引き上げていきました。

本日の冒険、おわり。

あとから聞いたら、怖いおじさんなんていないよ~。やさしいおじさんだよ~って言っていたようだ。

うーん、これに味をしめてまた上がって来るかも。

今度はオバケのお面でもつけてふり返ってやろうか。

でも、あんまり怖がらせ過ぎてもなぁ~。

好奇心・冒険心は子供の宝物ですから。

侵入されてもいいように、ちょっとは二階をちゃんと片付けて掃除しておかないとね。

ミケランジェロ的冒険:誰もが自分の中に人生でしたいこと・すべきことを持っている

ミケランジェロは石の中にダビデの像を見出し、解放したと言われています。

そのダビデ象という「ヴィジョン」は最初から彼の中に存在していた。

そして石と向き合うことでそれを見ることが出来た。

芸術家として自分が何をするべきか分かった。あとは手を動かすだけ。

これは芸術家に限らず、誰にでも起こりうることなのだと思います。

誰もが自分が人生の中でしたいこと・すべきことはちゃんと持っていて、本能的に認知している。それは人生のいたるところで、日常生活のあちこちで顔をのぞかせる。

けれども僕らはそれを取るに足らないこと、おかしなエゴが作り出す妄想だとして処理してしまう。

この忙しいのに、そんなことに関わっているヒマはない、と。

だから何となく分かっているのにそれははっきり見えない。

そして見えたとしてもそれを実行しようとはしない。

なぜならほとんどの場合、それは社会的必要性が認められない、人々が求めていることに応えられない、早い話、そんなことをしたって「食えない」。

そういう事情があるからでしょう。

なので、ますますその内在するものを見ようとしない。

見るのを怖れ、目をそらしてしまうし、もちろんやろうとしない。

その結果、不満だらけの人生が世の中に蔓延することになります。

これはきっと人生の途上で、立ち止まって考えてみるべき課題なのだと思います。

ミケランジェロのダビデのように、芸術家じゃなくてもあなたにはあなたが創るべきもの、やるべきことがある。

そう静かに思いを巡らせると、「あれがそうだ」と人生のどこかで見たサインを再発見できるかも知れない。

深い海の底から、ぽっかりと浮かび上がってくるかも知れない。

あなたの中に何があるのか、することは何か、まず見つけ出す冒険。

そして、それをやり始める冒険。

星のおじい様と孤独なエイリアン

その少女は一人暮らしの老人と友達になった。

老人は近隣から奇異な目で見られている。

彼は特殊な能力を持っており、それで人助けをしたりもするのだが、普通の人たちにはそれが気味悪く映る。

だから少女にも、あの老人の家へ行くな、近寄るなと言う。

両親にとってもそれは家族の一大事と受け取られていた。

少女はなぜその老人にひかれるのか?

老人の語る宇宙の話、昔の話、妄想のような話が好きなのだ。

彼女は老人がじつは宇宙人で、永年地球で過ごし、近いうちに故郷の星へ帰ろうとしているのではないかと思っている。

老人には少女以外にもう一人だけ訪ねてくる人がいる。

それは彼の身元保証人だ。

老人はちゃんとお金を払ってその会社と契約し、自分の死後の後始末をつけてくれるよう段取りしている。

彼は宇宙人なんかではない、まっとうな人生を歩んで齢を取り、社会人として最期まで人に迷惑をかけずに人生を終えようと考えている、普通のおじいさんなのだ。

そうした現実を知っても、少女は彼がやっぱり本当は宇宙人なのではないかと疑念をぬぐえない。

彼女はしだいに何とか老人の秘密を探りたいと考えるようになる。

しかし、そんな彼女の行動を心配した両親は、それ以上、老人に近づくことを許さず、彼女を学習塾のトレーニング合宿に送り込んでしまう。

数日を経て帰ってきた少女は両親の目を盗み、再び老人に会いに行くが、彼は呼び鈴を押しても出てこない。と同時に何か気になる匂いがする。

彼女は身元保証人を電話で呼び、家の中に入る。

そこには布団の中で孤独死した老人の遺体が横たわっていた。

少女には老人が物理的に死んだことは分かったが、地球から消滅したとは映らない。

彼女は遺体を運ぶ人たちが到着するまでの間、その老人――「星のおじい様」の時間軸に入り込み、孤独なエイリアンとして、奇妙な冒険に出掛ける。

孤独な老人は本当に可哀そうな存在か?

一人暮らしの高齢者というと、最近はすぐに「孤独死」が連想され、何やらくら~いイメージがつきまとう。

そうでなければ、家族がなく、身寄りがなく、孤独で可哀そうとか、同情される。

いずれにしてもネガティブなイメージであることに変わりない。

でも本当にそうなのだろうか?

彼らはけっこう孤独を楽しんでいるのではないか。

本当にいっしょにいたいと思う家族ならいいけど、ただ同じ屋根の下にいるだけ、同じ空気を吸っているだけの家族なんて鬱陶しいと思ったりしていないのだろうか?

血が繋がっていたって形だけの家族はいっぱいいる。

財産などをあてにしてすり寄ってくる家族や親族なんかに、あれこれ気を遣ってもらったって不愉快なだけ。

メディアの「家族は素晴らしい」「家族がいないと気の毒だ」といった大合唱もなんだか胡散臭いね。

それよりも最期まで一人でやっていく、という気概のある生き方をを見せるほうがいい。

あるいは、血縁にこだわらない、常識にとらわれない、損得勘定抜きの、心の深いところで繋がり合える人たちとの暮らし。

齢を取ったからこそ、そうした自由や愛情に満ちたものを優先できるという面もある。

幸いにも、そうした人たちをサポートするセーフティネットはあちこちにでき始めているようだ。

「家族の絆」という美名のもとに隠した損得勘定や惰性的な繋がりよりも、自分の意思に基づいて生き、死ぬ「個の尊厳」を優先する時代がすぐそこまで来ている。

のりしろ時間

元来、コアラとかナマケモノ体質で、自分のペースで動けないと調子悪くなっちゃうので、効率悪いことこの上なし。

ヘタにビジネス書など読んで勉強して、時間を有効活用しようなんて意識すると、なんだかイライラしてきて、自分が今何をやっているんだか分からなくなってきます。

とは言え、仕事をする以上、そんなこともいっていられない。

相手のペースに合わせなきゃいけない場合もある。

そんな時、最近、心がけているのが「時間ののりしろ」を作ることです。

自分のペースでOKの時間帯と、相手に合わせる必要のある時間帯。

この2種類のカテゴリーの時間帯が、ポンとカットで繋がると脳の切り替えがうまくできない場合があり、気持ちの負担も大きいので疲れます。

やっぱリカットつなぎでなく、オーバーラップさせたほうがショックが和らげられる。

なので、相手に合わせる時間帯に入るときは脳が自然に準備できるよう、「のりしろ時間」を作るようにしています。

具体的に言うと、打ち合わせ、取材などの時は約束の時間より30分早く行って、その現場周辺の空気を吸っておくようにするのです。

そうするとリラックスして、少しはその環境に入り込みやすくなります。

つまり100%アウェイの空気でなく、10~20%くらいはホームの空気をまぜるようにする。

するとある程度リラックスして、よりよいパフォーマンスが期待できます。

昨日は思いのほか早く着いたので、待ち時間に近所の神社で、ぼやーっと木などを眺めて、ああ鳥の巣がある、何の鳥だろう。まだ作っている最中かなぁ・・・と思ったり、ネコの家族が来て日向で遊び出したりするのを見ていました。

仕事の役に立つだけじゃなく、ちょっとおまけみたいなものを拾ってトクした気分になります。 もしかしたらそんなどうでもいいことが、あなたの人生を救ったりするかもしれません。

スケジュールぱんぱんにして毎日アクセクしちゃうと、ほんと疲れますから。

児童館でおチビらがビッグな牛さんの乳しぼりに初挑戦

八王子市の児童館で、子供たちが乳しぼり体験。

マイナビ農業の取材で、八王子界隈の酪農家の仲間たちがボランティアで提供しているイベントを見学してきました。

でっかい開閉式トラックに牛を乗せて、そこに上って子供たちが搾乳するというやり方。総勢5人の酪農家さんたちがお世話をします。

まったくこういうシステムを想像していなかったのでびっくりしました。

このお乳パンパンの牛さんはマーガレットちゃん7歳。

マーガレットちゃんの乳しぼりに挑戦するのは、幼稚園前の幼児クラス(+そのきょうだい)なので2歳児中心。たぶんその子たちの目から見たら、牛さんはゾウさん、いやもしかしたら怪獣並みの大きさだ。

そりゃこわいに決まってる。

勇気を出してぎゅっとつかめればいいのだけど、おそるおそるおっぱいに触るので、「なにやってんのよ、モ~」って、穏健温和なマーガレットちゃんもバフォンと荒っぽく鼻息をして体を揺する。

すると、もうだめです。大半の子がこわがって泣き出す始末です。

お父さん・お母さん、「うちの子は情けない」なんて言わないで。

だいじょうぶ。 一度は失敗・撤退したほうがいい。

また大きくなった時、トライしたら今度はできるから。

最初からすんなりうまくできちゃうより、やったぜ感、リベンジできた感があって、自分は成長しているんだと実感できる。

そのほうが却って自信になるんです。

子供時代はまだ長い。

人生はもっとずーっと長い。

幼稚園・保育園で、小学校で、またトライして、こんどはマーガレットちゃんのおっぱい、いっぱい搾ってね~。

ラストドライブ日本版 出発

わたしを思い出の場所に連れてって――

そんな末期患者の願いをかなえるのが「ラストドライブ」。

この数年、ヨーロッパで静かに広がってきた、いわゆる終活支援です。

昨年夏、ドイツでの事例を取材したドキュメンタリー番組がNHK-BSで放送されました。たまたまそれを見て感想をブログに書いたら、その時だけアクセス数が5倍くらいに跳ね上がってびっくりしました。けっこう関心の高い人が多いようです。

じつは今年から日本でもこれと同様の終活支援サービスが始まりつつあります。

さいたま市の「タウ」という会社がCSR(社会貢献事業)として始めた「願いの車」がそれ。余命少なく、一人では外出困難な患者を希望の場所に無料送迎するというものです。

タウは事故車の買い取り・販売を手掛ける会社で、社長がかの番組に心を揺すられ、「自分たちも車を扱う仕事をしているので」と、立ち上げました。

当面は近隣の病院やホスピスに声をかけて説明し、希望者を募るというやり方で進めていくそうです。

あらかじめ民間救急会社と提携しており、車両は酸素ボンベ、吸引機、自動体外式

除細動機(AED)などを装備した民間救急車を使用。外出には看護師やボランティアが同行。ただし外出は日帰りのみ。

主治医の了承と、家族の同意を得た上で送迎です。

僕は「月刊仏事」の記事を書くために電話で広報の方と話したのですが、この事業に誇りを持ち、かといって気負うこともなく、たいへん美しい応対だったことにも心惹かれました。

今後、提携先を県内の病院などに広げ、将来的には、活動に理解を示す企業からの協賛も。2019年には公益社団法人にして全国的活動を目指すそうです。

これも高齢化社会・多死化社会における一つの文化になり得るでしょう。 これからの展開が楽しみです。

「スターウォーズ エピソード8 最後のジェダイ」は舞台劇にしてOK

今さらながら「スターウォーズ エピソード8 最後のジェダイ」。

2月のうちに書いてこうと思って、つい書きそびれていました。

あちこちでもうすっかりレビューも出尽くしていると思います。

まったく読んでいないので、世間的な評判はさっぱり分かりませんが、僕的にはかなり面白かった。

(特にこのシリーズの熱心なファンでないけど)全部見た中では、これが一番入り込めたな~と思いました。

率直な印象を言うと、かつてのスペースオペラ的な部分が薄まり、シェークスピア劇みたいに見えました。

世界政治とか抗争を含めた宇宙スケールの活劇だったはずが、なんだか家族ドラマみたいなスケールになってきた(これは批判ではありません)。

あくまで個人的な印象です。

実際には戦闘シーンは相変わらず多いし、チャンバラもあるし、絵作りも凝っているし、迫力もある。

そうしないと、スターウォーズブランドにならないからね。

ただ以前はそっちの方がストーリーを完全に凌駕していたのだけど、今回はドラマのほうが引き付けられる、ということ。

戦闘状況なんかを全部セリフで説明させてしまって、舞台劇にしたらいいんじゃないかと思ったくらい。

これまでのスターウォーズであまり魅力ある登場人物ってお目にかからなかった(ダースベイダーが悪役としてどうしてあんなに人気があるのか、さっぱりわからない)けど、若い二人の主人公――レイとカイロ・レンがはいい。

スターウォーズ過去40年の歴史というか、遺産というか、おっさんファンたちの降り積もった愛着やら怨念やらを背負わされても、最終的にそんなもの蹴っ飛ばして、カウンターのロングシュートでゴールを決めちゃいそうな「フォース」を感じます。

古いキャラクターはすべてこの二人の引き立て役ね。

いっそのことエピソード9は完全にオールドファンを裏切りまくって、戦闘シーンなしにしてしまったらどうだろう?

登場するのはレイとレンとBB-9(ロボット)だけとか。

ま、そんなのあり得ないはわかっているけど。

勝手にエピソード9の予測をすると、前回の3部作(エピソード1~3)は、史実(?)を変えるわけにはいかないので、主人公のアナキンがダークサイドに落ちてベイダーになってしまうという悲劇的ラストで後味が悪かった。

けど、今回の9は必ずやハッピーエンド、希望ある結末に持っていくでしょう。

なんといっても制作の大元はディズニーだし。

王道としてはレンの魂が救われ、レイと結ばれる・・・というのが落としどころだと思うけど、それだと単純すぎるかなぁ。

綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ

「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。

カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、

僕も土曜日に見たが、確かに面白い。

それにしても僕の中では、

綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、

そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。

役柄はもっと年上の設定らしいが、

もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。

そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの

スタッフも多くは40代

(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。

来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。

今や60・70代よりも40・50代のほうが

しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?

それどころか、20・30代も

「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。

どうやらがんばって終活するためには、

若いエネルギーが必要なのだ。

60・70代からじゃ遅すぎる?

いったいどうなっちょるんじゃ?

あっという間に1億総終活時代に突入だ。

「ひとりでしにたい」本当に面白いので、

観てない人は、NHKプラスで観てみてください。

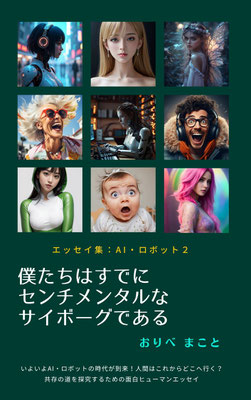

電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」

無料キャンペーンは本日終了。

ご購入ありがとうございます。

よろしければレビューをお願いしますね。

AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ

エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである

AIライフ、不老不死サイボーグ人生に興味のある方は必読。

6月30日(月)15:59まで 2025年半分終了記念

4日間限定無料キャンペーン開催中!

あとわずか。この機会にぜひどうぞ。

私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。

住環境から身体機能まで、あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、人間とは何かを問い直す時が来ました。

本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、

おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。

その内容の振り幅には驚かされます。

アンドロイド観音への戸惑いから始まり、

生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と

罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、

パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、

さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——

26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を

容赦なく描き出しています。

特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、

まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。

終活・終末期医療における

「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、

SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。

この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から

人間ドラマへと昇華させています。

「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、

これからどこへ向かうのでしょうか。

AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、

示唆に富んだエッセイ集です。

もくじ

アンドロイド観音とどう向き合うか?

100万回生きたロボット

ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します

生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値

ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る

自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界

終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目

人生の半分はオンラインにある

AIはマンガのロボットみたいな相棒

AIエロコンテンツが現実世界を変えていく

ほか全26編採録

「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から 「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ

子供は、強くて賢くて、何でもできちゃうロボットっていいな、

カッコいいな、僕もロボットだったらよかったのにな、

と憧れるのに、

大人になると「わたしはロボットじゃないんだ!」と言いだす。

なんで?

でも、齢を取ってくると、ふたたび、

ロボットだったらよかったのに、と思うかもしれない。

だってロボットはアンチエイジングだし、死ぬこともない。

最近思う。

人間として生まれた以上、

僕たちは一生ロボットにはなれないが、

技術の力で限りなくロボットっぽく生きることはできる。

私はそんなのごめんだ、

という人もこの時代に生きているかぎり、

じつは刻一刻とすでにサイボーグ化しているのだ。

そんな思いを込めて、AI・ロボット・エッセイ集第1弾

「どうして僕はロボットじゃないんだろう」から

第2弾「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」へ。

AIライフ、サイボーグ人生に興味のある方はぜひどうぞ。

6月30日(月)15:59まで

2025年半分終了記念 無料キャンペーン開催中!

https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S

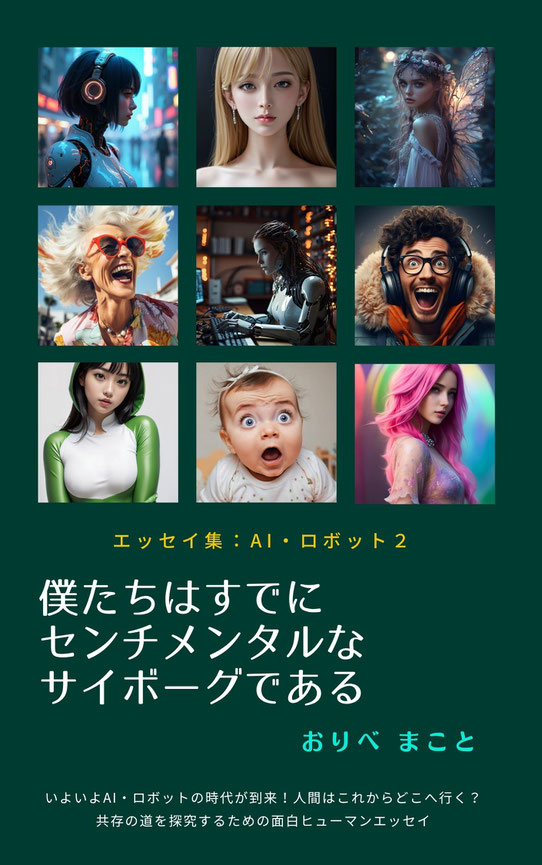

「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」無料キャンペーン開催

おりべまこと電子書籍 エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでに

センチメンタルなサイボーグである

本日6月27日(金)16:00~30日(月)15:59

2025年半分終了記念 4日間無料キャンペーン開催

私たちが「純粋な人間」だった時代はもうとっくに終わっています。

住環境から身体機能まで、

あらゆるものがテクノロジーに支えられた現代において、

人間とは何かを問い直す時が来ました。

本書は、AI・ロボット時代を生きる現代人の等身大の心境を綴った、

おりべまことの面白まじめエッセイ集「AI・ロボット編」の第2弾です。

その内容の振り幅には驚かされます。

アンドロイド観音への戸惑いから始まり、

生成AIに「これは60点だ。他の奴はもっといいのを出してくるぞ」と

罵倒する「パワハラプロンプト」の実践、

パリ五輪のヒューマンエラーをAIと哲学的に語り合う日常、

さらには「自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界」への言及まで——

26編のエッセイが現代人の赤裸々な本音と葛藤を

容赦なく描き出しています。

特筆すべきは、著者がAIを恐れるのでも崇拝するのでもなく、

まるで「ちょっと変わった友人」のように接していることです。

終活・終末期医療における

「差別・偏見なきAIの目」に希望を見出す一方で、

SF映画のアンドロイドたちの変遷から人間観の変化を読み解く。

この絶妙なバランス感覚こそが、本書を単なるテクノロジー論から

人間ドラマへと昇華させています。

「センチメンタルなサイボーグ」である私たちが、

これからどこへ向かうのでしょうか。

AI時代の人間のあり方を考えるすべての人に贈る、

示唆に富んだエッセイ集です。

もくじ

アンドロイド観音とどう向き合うか?

100万回生きたロボット

ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します

生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値

ヒューマンエラーまみれのパリ五輪についてAIと語る

自分好みの女がいくらでもAIで作れる世界

終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目

人生の半分はオンラインにある

AIはマンガのロボットみたいな相棒

AIエロコンテンツが現実世界を変えていく ほか全26編採録

AIにご興味のある方、この機会にぜひご購入下さい。

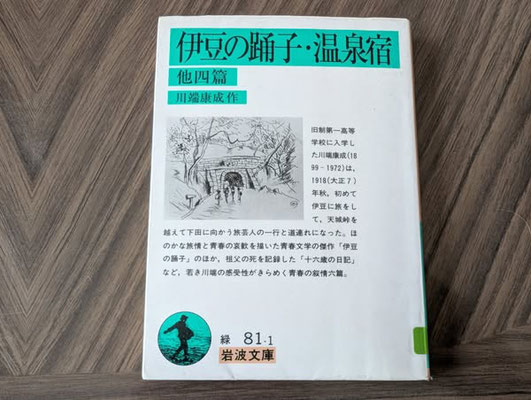

山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識

なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」

小説(原作)と映画は別物。

それはそれでいいのだが、

そのギャップが大きければ大きいほど。

ツッコミがいがあって面白い。

「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は

その最たる例と言えるかもしれない。

川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、

映画にするなら、

全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。

それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、

その見せ場もいろいろ作る必要がある。

というわけで、この作品の場合は、

そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、

社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、

謎めいた演出が随所に散見される。

日本人の差別問題が裏テーマ

社会問題とは差別問題だ。

1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は

ちょっと遅れて日本にも及んだ。

70年代前半は、学生運動の挫折があり、

昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、

ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。

当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、

当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、

日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。

川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、

大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、

そうした日本人の差別意識が、

いかんともしがたい悪しき現実として、

随所にちりばめられている。

映画はそれらの材料をかき集め、

大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。

「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文

三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、

彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。

旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、

下賤な職業の人間として蔑視されている。

物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った

休憩所(だんご屋)の婆さんは、

旅芸人たちと親しげに話していたが、

学生に対しては

「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、

親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。

実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では

「あの人たちは今日の宿も決まっていない

(放浪者みたいなものだ)」と言っている。

映画ではこの婆さんの差別意識を、

いっそうあからさまに表現しているのだ。

セクシー少女・百恵の魅力の開花

なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、

「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と

一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。

彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。

これらは原作にはなく、この映画における演出である。

山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、

彼女の人気に火が付いたきっかけは、

シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、

当時ローティーンながら、

セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が

大ヒットしたからだ。

男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。

他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、

子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、

多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、

アイドル百恵の誕生につながった。

この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を

踏まえたものであり、

観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、

山口百恵の独特の、青い性的魅力を

うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。

ラスト1分 衝撃の不協和音

そして見せ場は最後の最後にやってくる。

学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。

見送りに来たのは、

かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、

船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、

大喜ぶで叫び、手を振り返す。

離れ離れになってはじめて

「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。

その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、

きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、

というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。

叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が

唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。

え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。

かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。

ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。

しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。

ひきつりながらも笑顔を保ち、

懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。

最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、

ストップモーションになってエンドマークが出るのである。

なんとも奇妙で、

まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。

なぜラストショットが、

若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、

汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?

夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。

ととでもメッセージしたいのか?

せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、

このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、

怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、

50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。

あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を

ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。

船が出る前、学生は地元の土方風の男に、

3人の幼子を連れた婆さんを

上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。

現代ならとんでもない無茶ぶりだが、

大正時代、エリートたるもの、

こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、

みたいな空気があったようで、

彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。

そして踊子との別れを終えた後、

伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、

東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて

彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。

当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、

庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、

立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、

そんな前向きな感想を持っただろう。

ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、

少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、

古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。

本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、

まだ読んだことがない人はぜひ。

そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、

豊かになった昭和日本で、

この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、

令和の世からタイムトラベルして、

若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。

母の命日に自分の女運について考える

むかし、女ともだちから

「あんたは釣った魚に餌をやらないタイプだね」

と言われて、割とショックを覚えた。

でも、なかなか彼女は鋭かった。

確かに思い返すと、若い頃はつき合った女の子に

いろいろ申し訳ないことをしたような気がする。

女は好きだし、愛すべき存在だと思うが、

同時にめんどくさかったり、怖かったり、

時々いやになったりもする。

それが態度や行動に出ていたかも。

その感情の遠因には、子供の頃、

母と叔母と祖母と、同じ家で三人の女と

一緒に暮らしていたことがあるのかもしれない。

その頃は母のことがあまり好きではなかった。

よく怒られたからである。

叔母と祖母はそれを見ていたせいか、

僕にやさしく、猫かわいがりした。

それを見た母の心中が穏やかであるはずがない。

だから、母と叔母・祖母は仲が悪かった。

一触即発みたいなこともしばしばあったような気がする。

母は母親であるがゆえに、叔母や祖母のように

むやみに僕を可愛がれない悔しさがあって、

よけいにイライラを募らせたのだろう。

なんだかみんな自分のせいみたいに思えて、気が重たくなった。

父や叔父と、男同士でいるほうがよっぽど気楽だった。

べつにモテたわけではないが、それでも思い返すと、

女運はよかったのかもなと思う。

思い出の中の女は、みんな可愛い。

この齢になると出会いも限られてくるので、

あとは身近に残っている身内--カミさん、義母、妹たちが

できるだけ穏やかに暮らせるよう努めるだけだ。

みんな齢を食ってしまったが、

女はいつまでも女であり、大半は娘時代と変わらない。

こんな言い方は何だけど、ちゃんと釣った魚にごはんあげてます。

今日は母の命日だった。

天国では僕に免じて、叔母や祖母と仲良くやってほしい。

映画「伊豆の踊子(1974・山口百恵版)」の魅力

●50年目の百恵踊子

伊豆・河津町で「伊豆の踊子体験」をした

(駅の川端康成文庫と銅像を見ただけだが)ので、

ちゃんと小説を読んで、映画を観ようと思った。

アマプラで1974(昭和49)年公開の

山口百恵・三浦友和主演版が見放題になっていたので鑑賞。

僕が中学生の時に公開された映画で、

当時大きな話題になっていた。

しかし当時、中二病にかかっていた僕は

「そんなアイドル映画なんか観てられるかよ」

と言って無視していた。

しかし、その割に天地真理の「虹をわたって」

なんて映画は観に行った覚えがある。

山口百恵のファンだった試しはない。

「昭和の菩薩」とか「時代と寝た女」とまで言われた山口百恵は、

少し年上の男やおじさん世代には男には大人気だったが、

僕たち同年代の男子にはイマイチだったように思う。

中高生がアイドルに求める

可愛らしさ・少女っぽさに欠けていたのが

大きな要因だったのではないだろうか。

同世代なら「ああいう女性に憧れる」ということで、

むしろ女子の方に人気があった。

しかし今、この齢になって観ると、

唯一無二の百恵の魅力が伝わってくる。

この映画は女優として初出演作でもあるので、

演技力としては大したことないが、少女っぽさと大人っぽさ、

明るさと陰とのバランスが素晴らしく、

この踊子・かおるの人間像に不思議な立体感を与えている。

●「え、はだか?」ではありませんでした

物語中、温泉に入っていたかおるが

学生(三浦友和)と兄(中山仁)に向かって

裸で手を振るシーンがあるが、

そこもちゃんと描いていて、ちょっとびっくり。

最初ロングショットだが、観客へのサービスのつもりか、

いきなりグイっとカメラが寄る。

そして「え!?」と思う間もなく、

1秒かそこらでまた引きに戻るという謎の演出。

「まさか」と思って一時停止し、2度見、3度見してしまったが、

やっぱ肌色のパットみたいなものを着けていた。

そりゃ当然だよね。

●「旅情」「異文化体験」を描いた原作

そんなわけで原作と並行して観たので、

小説との違いに目が行った。

俗に大正期の青春恋愛小説っぽく語られることが多い

「伊豆の踊子」だが、原作はもともと川端自身の伊豆旅行記を

リライトしたものだけあって、あくまで「旅情」を描いたもの。

もちろん、主人公の学生が旅先で出会った

芸人一座との交流、そして踊子・かおるへの淡い思慕が

メインのエピソードになっているが、それだけの話ではない。

少女を描くことに固執し、

ロリコンじいさんと揶揄されることも多い川端先生だが、

この作品ではそこまで踊子に対して執着心たいなものはなく、

恋愛的感情の表現はごく薄味だ。

そうした初々しさ・青春っぽさ・ロマンチックさこそ

「伊豆の踊子」が、

老若男女問わず親しまれるようになったゆえんだろう。

人物描写や風景描写などがイマイチで、

文学作品として未熟な部分も、

却って一般の人たちにとっては受け入れやすく、

つまりあまり深く考えずに「お話」として楽しめる。

そうしたところが何度も映画化された要因なのだろう。

今では伊豆や信州などは、東京から日帰りコースで、

旅行といっても、ほとんど日常と地続きだが、

この物語の舞台である100年前は、

東京から伊豆や信州というと、ほぼ1日がかり。

作家が日常と離れた時間・空気の中で作品を書くには

うってつけの場所だったのだと思われる。

そうしたなかで旧制一高の学生(現代のエリート東大生)が出会う

旅芸人一座・踊子は、異界・異文化の人たちだ。

「伊豆の踊子」は、まだ貧しい人たち・下層の人たちが

圧倒的多数を占めていた、大正日本における

エリートボンボンの異文化体験の記録とも読めるのだ。

●河原乞食という現実

先日も書いたが、この物語に登場する旅芸人は被差別民である。

明治維新以降の近代日本では、

こうした旧時代的差別はご法度とされていたが、

それはあくまで建前上、表面上のもので、

庶民がしっかり理解していたとは言い難い。

人々の心情に根付いた差別意識は、

まだ江戸時代のままだったのだ。

芸能人はどんな大スターだろうが、

すべからく「河原乞食」である。

原作の中で「物乞い旅芸人 村に入るべからず」(岩波文庫P95)

という立札が出てくる。

この立札が、彼らの旅路の途中の村々の入り口に立ち、

旅芸人の一行は遠回りせざるを得なくなる。

川端はこの作品を単に旅情を綴っただけのものにしないよう、

ストーリー面でしっかりスパイスを効かせている。

踊子への恋愛感情が甘いスパイスなら、

こうしたあからさまな差別の証は、かなり辛口のスパイスだ。

とはいえ、川端は差別を告発しようと、

この作品を書いたわけではない。

あくまで旅で出会った現実の一つとして、

さらっと流している感じである。

クリエイティビティを刺激した山口百恵

この立札は原作では後半、終わりに近いところで

「おまけ」みたいに出てくるのだが、1974年版の映画では、

この辛口スパイスをめっちゃきかせてアレンジしており、

立札も物語が始まって間もないところで現れ、

かなり強い印象を残す。

まるでこれが裏テーマですよ、と観客に示唆しているようだ。

かなり意図的なものと思われるが、

その背景として、おそらく当時、

社会改革の余波で部落問題などに焦点が

当たっていたことがあるのだろう。

また、ヌーベルバーグやアメリカンニューシネマの影響で、

日本の映画人も多かれ少なかれ、

社会派・アート派でありたいと意識していたはずだ。

それで監督や製作陣が、

単なる娯楽・アイドル映画で終わらせたくない、

と考えたのかもしれない。

山口百恵という稀有な素材は、

そうしたスタッフの創作欲をかき立てた。

吉永小百合や田中絹代が主演の作品がどうだったは知らないが、

百恵の持つ「薄倖の少女」の雰囲気は、

昭和の高度経済成長期以降の

「伊豆の踊子」のイメージを大きく変え、

現代にまで残る傑作にしたのだ。

映画の話、さらに次回に続く。

「伊豆の踊子」と「世界のカワタバタ」の少女ドリーム

名作「伊豆の踊子」の舞台

伊豆の河津に行ったのは先週だが、

駅には伊豆の踊子像と川端康成文庫コーナーがある。

それで初めて河津が、かの日本文学の名作

「伊豆の踊子」の舞台なのだということを認識した。

主人公の学生と踊子を含む旅芸人一座が超える天城峠は、

今の伊豆市と(賀茂郡)河津町との間にある。

ゆかりの宿として知られる「湯ケ野温泉 福田屋旅館」も

河津町だ。

いずれも山のほうなので、仕事のついでにちょっと寄っていこう、みたいな場所ではないので、

そのまま帰ってきてしまったが、せっかくなので・・・と、

生まれて初めて、まともに「伊豆の踊子」を読んでみた。

おどろきの踊子

いわゆる名作は、ストーリーのあらましやダイジェスト版が

なんとなくどこかから耳に入ってきて、

知ってるつもり・読んだつもりになっている。

僕もこれまで「伊豆の踊子」にも川端康成にも関心がなく、

スルーしてきたが、65歳でやっとまともに読んだ。

そして正直、びっくりした。

え、これだけ?って感じ。

文庫本でわずか40ページ。

字数にして2万字あまりの短編で、

30分ちょっとあれば読めてしまう。

旅の話、途中で出会う踊子に恋して云々ということで

けっこうな長編の、抒情的ドラマをイメージしていたのだが、

ひどくあっさりした短い話なのでびっくり。

どうしてこんなすぐ読める物語なのに、

俺は50年あまりもの間、読まずにいたのだろうと、

自分の人生を後悔してしまった。

でもまあ、ここでちゃんと知ることができてよかった。

100年前の変態ロリコンじいさん

ついでに川端康成先生についても、いろいろ調べてみた。

なんといっても「世界のカワバタ」。

ノーベル文学賞を受賞した、

敷居の高い大作家・大文豪というイメージだったが、

その幻想もガラガラと崩れ去った。

今の世の中だったら、まず間違いなく、ロリコン少女漫画家とか、美少女アニメを作っていたオタク作家である。

「100年前の変態ロリコンじいさん」というのが、

最近の川端康成の定番像のようだ。

踊子へのエロい思慕

そういうイメージをインプットして読み始めてしまったので、

この「伊豆の踊子」の物語も、

なんとなくエロっぽく読めてしまう。

主人公の男は旧制一高(今の東大)の学生で20歳。

いわば川端の分身みたいな人物だが、

それが旅の一座の踊子(14歳)に淡い恋心を抱く。

大学生が中学生に――ということなので、

今どきの倫理観で言うと、セーフかアウトか、

ちょっと微妙なところ。(やっぱアウト?)

全体的にはあくまで「淡い恋」「ささやかな慕情」が

メインのトーンだが、川端先生、途中で欲求が抑えきれず、

いきなり踊子が素っ裸で出てくるシーンもあり、

頭がくらくらしてくる。

わずか40ページの短編のなかに、

こうしたスパイシーなアクセントが施されているところが、

日本文学の名作、それどころか世界名作としても

親しまれているゆえんなのかもしれない。

そう考えると、100年前の日本の文学界、および、

世界の文学界に君臨していた作家・識者・学者の類は、

みんな少女幻想を抱いたロリコンおやじたちばかりだった

のではないか?という疑念にとらわれる。

いい加減だから名作になった?

正直な感想を言うと、ボリュームもさることながら、

そんなに中身のある話ではない。

話の設定も人物の造形も割といい加減で、なりゆきまかせ。

物語としてはかなり薄味である。

川端自身が文庫本のあとがきで書いているが、

もともとこのあたりを旅したときの旅行記から、

旅芸人の一座との交流の部分を、

何年後かに抜き書きしたものらしい。

いわば自分が実際に体験したドキュメンタリーの

ノベライズなのである。

また、川端は、この作品では

「修善寺から下田までの沿道の風景がほとんど描けていない」とし、後でリライトしようとしたが、できなかったとも言っている。要は自作としてそんなに満足できるものではなかったのだろう。

でも、この作品の場合、その「さらっと感」

「割といい加減な、力が抜けてる感」がいいのかもしれない。

発表されたのは大正最後の年、15年、1926年。

まさしく100年前、「伊豆の踊子」は、

日本人のハートをわしづかみにした。

川端初期の代表作、日本文学の代表作とまで言われ、

6度にわたって映画化された。

映画は1974年の山口百恵版が最後かと思っていたが、

その後もテレビドラマ、アニメ、歌舞伎、ミュージカル(?)でもやっているらしい。

「女が箸を入れて汚いけど」

なんだか川端先生の悪口を並べ立てたみたいだが、

かなり深く心に刺さった部分もある。

それは主人公の男と、踊子たち旅芸人との「社会的格差」である。

100年前、旧制一高の学生と言えば、

日本の未来を背負って立つエリート中のエリート。

対して、旅芸人たちは最下層の被差別民。

さらにその中でも女は一段身分が低く、

一座のリーダー役の「おふくろ」は、

(泉の水を飲むとき)「女のあとは汚いだろうと思って」とか、

(鳥鍋をすすめて)「女が箸を入れて汚いけど」とか、

二度も卑下して、自ら「女は汚い」と言っている。

(川端が言わせている)

現代よりも江戸時代に近い「踊子」の世界

江戸時代、歌手でも役者でも、いわゆる芸能人は

どんなに人気があろうとも被差別民であり、

身分制度の埒外の存在、

つまり、まともな社会人として扱ってもらえなかった。

それは徳川幕府が、町人や農民に

「自分たちより下の、卑しい身分の人間がいる」と思わせ、

できるだけ不満を抱かせないようにするための、

狡猾な支配構造をつくったからだ。

その意識は明治になって近代化された以降も、

えんえんと人々の意識に残った。

そういう意味では100年前、

大正から昭和になったころの日本はまだ、

現代よりも、江戸時代に近かったのかも知れない。

モモエ踊子は差別問題を強調?

小説を読んだ後は、映画も見た。

1974年、昭和49年に公開された、

三浦友和・山口百恵初共演の作品だ。

これも今に至るまで気が付かなかったが、

このモモエ踊子は、恋愛劇の裏で

「伊豆の踊子」で描かれた差別問題をかなり強調している。

今、そういう意識で見ると、単なるアイドル映画・旅情映画ではなく、ちょっと深い作品に見えてくる。

その話はまた次回に。

夫の精神的支配を受けた女性の話

うちのカミさんは鍼灸治療をやっているが、

話を聴いていると、患者さんの半分くらいは

精神疾患のせいで体もおかしくなっているようだ。

今日も不登校の高校生が

いきなり予約の合間を縫って昼食の時間に来たり、

「30年以上、一人で外出できなかった」という

60代の女性が診療を受けに来たと言う。

後者は、旦那の精神的支配を受けていて、

結婚して30年余りの間、

友だちとの付き合いはおろか、

買物も外食も、ひとりでは出してもらえなかったそうだ。

本当か? と耳を疑ったが、

いまだに一人で店に入れないという症状があるところを見ると、

どうも9割がたは本当のことらしい。

村上春樹の小説の中で、

金持ちではあるけれど、そういう恐ろしい価値観の男と

結婚してしまった女性の悲劇が

書かれてあったことを思い出した。

これは立派な精神的虐待だと思うが、

ひと昔前までは、

そんなに表立った問題にはならなかったのだろう。

もしかしたら今の50代以上--

昭和に生まれ育った女性では

そんなにレアなケースでもないのかもしれない。

その女性の場合は、子供がいないのも悲劇だった。

子供がいれば若い世代に救い出されたかもしれないし、

旦那の意識も変わっていた可能性もある。

結局、その旦那は3年前に借金を残して突然死んでしまった。

経済的には親戚のお金かなんかで助かったようだが、

彼女の病気はそのまま残った。

もう支配者がいないので自由なはずなのだが、

長年しみついた習性で一人で外出するのが難しい。

おそらく夫婦間で共依存の関係が出来上がっていたので、

自分で考え、行動することができなくなってしまったのだろう。

その女性がどういうきっかけで

来院することになったのか聴いてないが、

カミさんのところに来られるようになっただけ

治癒に向かっているのではないかと思う。

どうも買い物や食事に出かけるのは

「娯楽」として植えつけたらしく、

それを30年以上も禁じられていたので、

自分でも「娯楽=贅沢、無駄、悪」

みたいな意識が貼りついているらしい。

カミさんは、ひとりで喫茶店やレストランに入ることを

一つの目標にしなさいと言っているらしいが、

まだ実現できず、なかなか難しいようだ。

こういう話を聴くと、結婚とか、夫婦とか、

家族といったもののネガティブな面について考えてしまう。

よけいなことかもしれないが、

結婚ハッピー、夫婦なかよし、家族バンザイといった

画一的な価値観は怖い。

もちろん、明るく考えたほうがいいが、

そうしたダークな面があることも

常に心の片隅に置いておいたほうがいい。

そして、自分の間違いに気づいたら、

たとえ年寄りになっていても、

人生やり直す勇気を持つべきだと思う。

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面

前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、

河童伝説の顛末を紹介したが、

いよいよ後編では本丸である。

住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、

快く承諾してくれた。

住職が大切そうに持参したのは、

見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。

よく見ると表面がややぼこぼこしており、

いかにも古い時代の手作り感が漂っている。

蓋は何度か作り変えられているそうだが、

壺本体は実に700年以上前のものだという。

「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」

住職がひっくり返すと、

底には「祖母懐」という文字が刻まれている。

●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産

「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。

これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、

温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。

愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、

そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。

さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。

「加藤四郎左衛門景正」

これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。

加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、

一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、

帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。

現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、

景正を祀った「陶彦社」が存在する。

「本物なら国宝級の品物です。

ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、

鑑定などしてもらったことはありません」

住職は笑いながら説明してくれた。

「河童からもらいました」と言えば、

鑑定士はどんな顔をするだろう?

そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら

どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。

さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、

粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。

そのため表面に痘痕のようなぼこぼこした跡が残り、

焼き上げた後に石が出てくるような荒々しさが

四郎左衛門の作風だったそうだ。

確かに、目の前の壺も実に味わい深い、

野趣に富んだ風合いを見せている。

●いよいよ河童のせせらぎ体験

「河童はこれを置いていくときに、

『この中に河津川のせせらぎを封じ込めました。

これを聴いて私を思い出してください。

この川の音が聴こえる限りは、

私はどこかで元気に暮らしていますから、

和尚さん、安心してください』と言い残して去っていったんです」

住職の説明を聞いているうちに、だんだんと期待が高まってくる。

果たして本当に河童の封じ込めたせせらぎが聴こえるのだろうか?

「どんな壺でも、こうやって耳を近づけて聴くと、

ぼーっという音は聞こえるものなんです。

それは容器の中で風が流れる音で、

貝を耳に当てたときにも同様の音が聞こえるので、

お分かりかと思います。

しかし、この壺の場合はそれだけでなく、ぼーっという音の中、

下の方からぴしゃぴしゃっという感じの、

小さな水が流れる音がします」

住職に促され、恐る恐る壺の口に耳を近づけてみた。

最初は確かにぼーっという、よくある空洞音が聞こえる。

しかし、じっと耳を澄ませていると……あった!

確かに奥の方から、ぴちゃぴちゃという水の音らしきものが

聞こえてくるではないか。

まさに小川のせせらぎのような、

優しい水の流れる音が壺の奥底から響いてくる。

思わず身を乗り出して、もう一度しっかりと耳を当て直してみた。

やはり聞こえる。確実に水の音である。

正直、最近なかった、一種の感動に背筋がゾクゾクした。

●プロの最新機材で録れなかった音が、

子供のラジカセで録音成功

住職によると、この不思議な音を録音しようと、

NHKが高性能のマイクを持ち込んで挑戦したことがあるという。

しかし、どんなに頑張っても音を捉えることができなかった。

「ところが、近所の子どもがこの音を録りたいといって、

ラジカセみたいなもので録ったら録れたんです」

なんとも不思議な話である。

最新の録音機材では録音できないのに、

子どものラジカセでは録音できる。

まるで河童が、純真な心を持つ者だけに

水音を聴かせてくれるかのようだ。

試しに僕も自分のICレコーダーを取り出して録音を試みてみた。

すると、どうだろう。確かに音が録れているではないか。

後で家に帰って聞き返してみると、

確実にせせらぎの音が記録されている。

超うれしい!

これは一体どういう現象なのだろうか。

科学的に説明のつく現象なのか、

それとも本当に河童の仕業なのか。

真相は定かではないが、確実に言えるのは、

この壺から不思議な音が聞こえるというのは、

真実であるということだ。

●豪雨の前兆を知らせる、河童からの警告

住職の話では、この壺にはさらに不思議な力があるという。

豪雨などで河津川が氾濫しそうになった時、

壺の中でゴウゴウと唸りが聞こえ、

洪水を予告してくれるのだそうだ。

「今でも川の音が聞こえるのですが、

河津川の水位が上がりそうな時など、

壺がいつもと違う音を立てて知らせてくれることがあります」

これは確かめようがなかったが、

もし本当だとすれば、

河童は命の恩人である和尚への恩返しとして、

災害から人々を守り続けてくれているということになる。

●禅の教え「不立文字」と河童の壺が奏でるハーモニー

ここで住職は、この河童伝説に込められた深い意味について語ってくれた。

「お寺にこの昔話が伝わっているのは意味があると思うんです。河童は『これを聴いて私を思い出してください』と言っています。

ですから、この音を聴くと、今でも河童はこのあたりに暮らしているのだ、

と思いを巡らせることができます」

その上で住職は、禅宗の根本的な教えである

「不立文字」(ふりゅうもんじ)について説明してくれた。

「達磨大師の教えに『不立文字』というものがあります。

これは、人は書かれている文字を真実と思い込み、

それに惑わされてしまうという教えです。

実は文字では真実は伝わらない、ということなんですが、

例えば、こういう音を聴いたり、においを感じたり、

肌で感じたりすることで、

現実には目に見えないものに思いを馳せたり、

いろいろな想像・連想ができたりする。

そうしたものも『不立文字』の教えに入るんです」

なるほど、これは深い話である。

現代社会では膨大な量の文字情報に囲まれ、

さらにAIが生成する映像や音声なども加わって、

僕たちはそれらに振り回されがちだ。

しかし禅の教えによれば、真実は文字や人工的な情報では伝えられない。

むしろ五感を通じて感じ取るものの中にこそ、

真実が隠されているというのだ。

「人間が本来持っている『仏性』を大切にして、

自分で感じなさいという教えです。

現代社会では、テレビやインターネットを通じて

文字・映像・音声などになった膨大な情報が入ってきて、

皆さん惑わされますから。

こういうものを聴いて『あ、河童生きてるかも』と

想像力を膨らませるのも、不立文字の実践なんだよ、

という教えが、

この伝説に詰まっているんじゃないかと思うのです」

●「衆生本来仏なり」-河童が教えてくれる仏の心

住職はさらに続けた。

「人間は『衆生本来仏なり』という言葉にあるように、

もともと仏の心を持っています。

ところが、現実の社会で生きるうちに、

心にたくさんの垢がこびりついてしまう。

真実を見るのは、それを落としていくことが必要なんです」

これも禅宗の重要な教えの一つである。

すべての人間は本来、仏と同じ清らかな心を持って生まれてくる。

しかし生きていくうちに、さまざまな欲望や偏見、

先入観といった「垢」が心に付着してしまう。

その垢を落とせば、本来の仏性が現れるという考え方だ。

河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、

その心の垢を洗い流してくれる効果があるのかもしれない。

現実の利害関係や損得勘定を離れ、純粋に音に耳を傾ける時、

僕たちは本来の清らかな心を取り戻すことができるのだろう。

「うちのお寺はこうした佇まいなので、訪れた方は皆さん、

実家とか故郷に帰ってきたようで落ち着くとおっしゃいます。

昔ながらの趣を残した、癒しの空間だと評価されるんです。

ですから、そんな中で、こうした体験をすると、

より心に響くのかなと思います」

確かに、栖足寺の境内は不思議と心が落ち着く場所である。

現代的な装飾や人工的な美しさとは対極にある、

素朴で自然な美しさがそこにはある。

そんな環境の中で河童の壺の音に耳を傾けると、

日頃の雑念が自然と消えていくような感覚を覚えるのだ。

●現代人に必要な、河童からのメッセージ

河童の壺から聞こえるせせらぎの音を体験して、

僕は深く心を動かされた。

これは単なる音響現象以上の何かがある。

人はみな心に仏性を持っており、

それによって、せせらぎの音を聴くことができる。

虚実入り混じったネット情報に翻弄される現代人にとって、

こてはとても大切な体験であるように思える。

SNSで飛び交う断片的な情報、

ニュースサイトに踊る刺激的な見出し、

AI生成による真偽不明の映像や音声、

誰かの偏った意見が拡散される炎上騒ぎ--

僕たちは日々、膨大な「情報」に囲まれて生きている。

そして知らず知らずのうちに、それらの情報に振り回され、

本来の自分を見失ってしまっているのかもしれない。

そんな時、河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、

僕たちに大切なことを思い出させてくれる。

文字や人工的な情報で表現できない真実が、

この世界にはあるということ。

そして、その真実は五感を通じて、

心で感じ取るしかないということを。

●科学では説明できない不思議と、それを受け入れる心

この河童の壺の音について、

科学的な説明を求めたくなる気持ちもある。

壺の形状による音響効果なのか、

それとも何らかの物理的現象なのか。

しかし、そうした科学的説明を求めること自体が、

実は「情報に惑わされる」ことの一例なのかもしれない。

大切なのは理屈ではなく、

その音を聴いて何を感じるかということなのだろう。

最新の科学技術よりも、

純真な心の方が真実に近づけるということなのかもしれない。

河童が和尚に「私を思い出してください」と言い残したように、

この音を聴く時、

僕たちは「河童とは何か?」について思いを馳せることになる。

河童が実在するのかどうかは問題ではない。

大切なのは、その存在を通じて、

自然との調和や他者への慈悲といった

大切な価値を思い出すことなのだ。

●あなたの心の中の河童に出会うために

700年という長い年月を経ても、

河童の壺は今なおせせらぎの音を響かせ続けている。

伊豆に来たら、河津に来たら、

ぜひ河童寺・栖足寺を訪れてみることをお勧めしたい。

ただし、河童の壺を体験したい場合は、

この壺が寺宝中の寺宝であるため、

必ず事前に連絡を入れて準備をしてもらう必要がある。

そこで、あなたも河童の封じ込めた

せせらぎの音を聴いてみてほしい。

音が聞こえるかどうかは、あなたの心の状態次第かもしれない。

日頃の雑念を捨て、素直な気持ちで耳を傾けてみよう。

もし音が聞こえたなら、

それはあなたの心の中に仏性が息づいている証拠だ。

そして、河童という架空の存在を通じて、

自然への畏敬の念や他者への慈悲の心を

思い出すことができるだろう。

あなたの心の中の河童に出会えるかもしれない栖足寺。

そして河童が、

人生で本当に大切なものを教えてくれるかもしれない。

文字や人工的な情報に疲れた、僕たち現代人にこそ、

河童の壺が奏でるせせらぎの音は、

きっと新鮮な感動を与えてくれるはずである。

(おわり)

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~

●ディスカバー河童寺

今週は仕事の取材で、静岡県河津町にある

「河童寺」の通称で親しまれる栖足寺(せいそくじ)を

訪ねることになった。

JR伊豆急行線の河津駅から徒歩10分弱という好立地である。

駅を出ると、あの有名な河津桜の並木がある河津川が

目の前に広がる。

あいにくの小雨模様だったが、

河津川を渡ってすぐに栖足寺の境内に足を踏み入れると、

これが意外にもラッキーだったかもしれないと思えてきた。

ピーカンの青空だと、どうにも風情がない。

むしろこの雨模様のほうが、

なんとも言えない妖しい雰囲気を醸し出していて、

まさに河童が出てきそうな気配が漂っているのである。

●椅子まで河童という油断のならない境内

境内に入ってまず驚かされるのは、

とにかくあちこちが河童だらけということだ。

持参した飲み物を飲もうと思って何気なく腰を下ろした椅子も、

よく見ると河童の形をしていた。

思わず「おっと失礼」と河童に謝ってしまうほどである。

寺院としては日本的な古さを感じさせる、

いかにも由緒正しそうなお寺だ。

と同時に、どこか懐かしい感じもする。

よくよく観察すると、シンボルっぽい河童像を中心に

境内全体がレトロアートな感じにアレンジされているのが分かる。

これは後で知ったことだが、

ミュージシャンでありアーティストでもある現住職のセンスが

なせる業なのだ。

●鎌倉時代生まれの禅寺、河童と暮らして700年

「河童の寺」という通称が板についた栖足寺は、

実に700年の歴史を持つ古刹である。

その創建は元応元年(1319年)、鎌倉時代にまで遡る。

開山したのは下総総倉の城主千葉勝正の第三子である

徳瓊覚照禅師(とくけいかくしょうぜんじ)という、

なかなかに由緒正しい禅寺なのだ。

徳瓊覚照禅師は八歳で得度し、

二十歳にして大本山建長寺で建長寺開山の

大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子として九年間、修行を積んだ。

その後、中国に渡って当時の禅の名僧たちに師事し、

帰国後は各地の名刹を歴任した。

そして元応元年、北条時宗の旗士であった北条政儀の招きにより、この河津の地にやってきたのである。

興味深いのは、もともとこの地には「政則寺」という

真言宗の寺があったということだ。

それを禅寺に改めて「栖足寺」としたのである。

「栖足」という寺号は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」(静かな隠遁生活に常に満足することを知る)

という句から取られたと推測されている。なんとも禅寺らしい、

深い意味を込めた名前である。

●桜に負けた河童の末路と、寺が果たした避難所の役割

現在の住職にお話を伺うと、興味深い地域の歴史が見えてくる。

「大昔から栖足寺は河童寺として通っており、

河津桜で有名になる前--

昭和の時代までは、河津町は河童で町おこしをしていたんですよ」

今でこそ河津桜で全国的に有名になった河津町だが、

桜まつりが始まったのは今から34年前の

1991年(平成3年)のこと。

桜まつりは1999年(平成11年)には訪問客が100万人を超える

大イベントに成長したが、

それ以前は河童が町の看板だったのである。

「各旅館に河童のおちょこやとっくり、手ぬぐいなどがあったり、

商工会に飾られていたりしたんです。

でも桜が有名になって見向きもされなくなったので、

そういったものを寺で預かったんです」

なんとも皮肉な話である。

河童で町おこしをしていたのに、桜の方が大ブレイクしてしまい、

河童グッズは行き場を失ってしまったのだ。

そこで栖足寺が河童文化の避難所のような役割を

果たすことになったというわけである。

●「つくったが、作られていないように」のアート美学

現住職は過去10年あまりで、境内の大改修も手がけた。

「『つくったが、作られていないように』をテーマにしました」

ちょいダークで、幽玄なムードを醸し出す草木や苔。

人が一人、ゆうに入れそうな大瓶や、

まっ茶色に錆び付いた自転車のオブジェ。ユニークなアート哲学に基づいてアレンジされた境内は、

「雨が降ると河童寺っぽくなる」という演出も施され、

心憎いばかりだ。

書家の師範のスタッフもいるということで、

寺院としての格式を保ちながらも、

現代的なアート感覚を取り入れた斬新な取り組みである。

●先代住職の逝去と、一時休業中の河童ギャラリー

以前は客間で「河童ギャラリー」を開いて、

町から預かった河童グッズを展示していたそうだが、

昨年、先代住職が逝去され、いろいろな儀式があったため、

一旦片付けられ、まだ再開されていないとのことだった。

「河童ギャラリー、ぜひ見てみたかったのですが…」と言うと、

住職は苦笑いを浮かべながら、

「また準備が整い次第、再開する予定です」と答えてくれた。

●裏門の淵で暮らしていた、いたずら好きの住人

さて、そもそもなぜ栖足寺が河童寺と呼ばれるようになったのか。

それは江戸時代から語り継がれている河童伝説があるからだ。

昔、栖足寺の裏を流れる河津川の淵に、河童が住んでいた。

お寺の裏に位置するその場所は、

川が大きく蛇行して深い淵を作る「裏門」と呼ばれていた。

この河童、水浴びをしている子どもの足を引っ張るなど、

いろいろないたずらをして村人を困らせていた。

そのうち噂が一人歩きして、「河童が子どもの尻子玉を抜く」とか

「生き肝を食らう」などと大げさに伝えられるようになり、

村人たちは河童を恐がり、ついには憎むようになってしまった。

なんとも人間らしい話である。

最初は単なるいたずら者だった河童が、噂によってどんどん恐ろしい存在に仕立て上げられていく。現代でもよくある話だ。

●馬のしっぽにしがみついて御用となった河童

そして運命の日がやってきた。

ある夏の夕方、村人たちは寺の普請(建物の修理や建設)の手伝いをした後、裏の川で馬や道具を洗っていた。

そのとき一頭の馬が急にいななき、後ろ足を高く蹴り上げた。

そばにいた村人が驚いて見ると、馬のしっぽに何か黒いものがしがみついている。

よく見ると、それは噂に聞いていた河童だった。

「河童だ、河童がいるぞ!」

誰かが叫ぶと、近くにいた村人たちが一斉に集まってきた。

河童も捕まってしまったら大変と大慌てで逃げ出し、

裏門を抜けて寺の井戸に飛び込んだ。

ここでの河童の行動が実に人間臭い。

馬のしっぽにしがみつくという、

なんともマヌケな状況で発見され、

慌てふためいて逃げ出す様子が目に浮かぶようだ。

●井戸に逃げても逃げ切れず、袋叩きの刑

しかし村人たちは容赦しなかった。

井戸に逃げ込んだ河童に向かって、てんでに石を投げつけた。

河童はバラバラと落ちてくる石に我慢ができず、

井戸の中から這い出してきてしまった。これが失敗だった。

村人たちは河童を取り囲み、

「こやつはひどいやつだ。殺してしまえ」と叫びながら、

棒切れで叩き始めた。

ちょっとやりすぎな気もするが、

当時の人々にとって河童は子どもを攫う

恐ろしい妖怪だったのだから、無理もない話かもしれない。

●「殺生は禁物じゃ」-禅僧の慈悲が救った一命

ちょうどそこへ、栖足寺の和尚さんが帰ってきた。

村人たちが騒いでいるのを見て、何事かと近づいてみると、

河童が息も絶え絶えに倒れている。

それでもなお、村人たちは河童を叩き続けている。

和尚さんは大きな声で「皆の衆、やめられい」と叫んだ。

「今日は寺の普請の日じゃ。殺生は禁物じゃ。

寺の縁起にかかわる。この河童はわしが預かろう」

さすがは禅僧である。

暴力で問題を解決しようとする村人たちを諫め、

慈悲の心で河童を救おうとした。

村人たちも、寺の縁起にかかわるのでは仕方がないと、

和尚さんの言葉に従って河童を預けた。

●月夜に現れた河童からの、思いがけない恩返し

和尚さんは村人たちがいなくなると、

「これ河童、助けてやるからどこか遠くへ行きなさい」

と言って、河童を逃がしてやった。

この和尚さんの優しさが、後に奇跡を生むことになる。

その晩のこと、和尚さんは何者かが庫裏の戸を叩く音で

目を覚まし、縁側の雨戸を開けてみた。

すると、月明かりの中に昼間の河童が立っていたのである。

●河津川のせせらぎを封じ込めた、魔法の壺

河童は言った。

「昼間は助けていただき、ありがとうございました。おかげさまで命拾いをしました。このつぼはお礼のしるしです」

そう言って、丸い大きなつぼを縁側に置いた。

「このつぼに河津川のせせらぎを封じ込めました。

口に耳を当てると、水の流れる音がします。

水の音が聞こえたら、

わたしがどこかで生きていると思ってください。

和尚さまもどうぞお元気で」

そう言い残して、河童は立ち去ったのだ。

●令和の今も、壺に耳を当てれば

和尚さんは夢心地で聞いていたが、

我に返ると確かに縁側に大きなつぼが置いてあるので、

河童が本当に来たのだと確信した。

それからというもの、河津川に河童が姿を現すことはなくなり、

村人たちもいつしか河童のことは忘れていった。

けれども和尚さんは時折つぼの口に耳を当て、

底の方から聞こえる、かすかな水音を聞いて、

河童の無事を思った。

また、河津川に出水があった際、

このつぼがゴウゴウとうなりを上げて知らせ、

人々が助かったこともあり、

それから寺の宝として大切に奉られてきたという。

今でもつぼに耳を当てると、川のせせらぎが聞こえ、

河童が元気で生きていることを伺える。

そして人々は水の流れが心を洗うと言い、

ありがたく拝聴していくのである。

●果たして河童の声は聞こえるのか~後編への誘い~

さて、この河童の壺、実は現在も栖足寺に残されており、

実際に耳を当てて音を聞くことができるのだという。

果たして本当に河童の封じ込めた河津川のせせらぎが

聞こえるのだろうか。

後編では、この神秘的な河童の壺による

不思議体験をレポートする。

僕は雨に濡れた境内で河童たちに見守られながら、

数百年の時を超えた河童との不思議な邂逅を

体験することになるのだが、

その詳細は次回のお楽しみということにしておこう。

後編ではいよいよ河津桜で有名になる前の河津町の隠れた魅力、

そして現代まで語り継がれる河童伝説の真相に迫る。

(後編に続く)

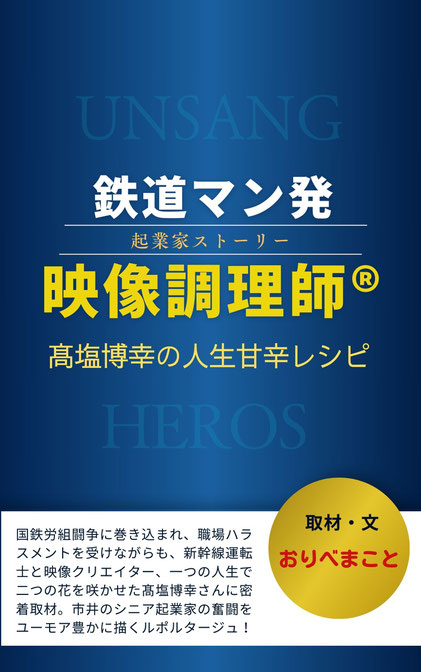

鉄道マン発 洗たく女 サイボーグ

鉄道マン発映像調理師®

高塩博幸の人生甘辛レシピ

無料キャンペーンは終了しました。

たくさんの方にご購入いただき、ありがとうございます。

気に入っていただけたら、紹介・購入サイトの下のほうに

「カスタマーレビュー」があるので、星をつけてもらったり、

レビューコメントを書いていただき、

他の読者におすすめいただければありがたいです。

(できれば高評価、でも厳しいご意見も歓迎です)

同書は引き続き、800円で販売しています。

また、おりべまことにご興味を持たれたら、

他にもいろいろ出していますので、ぜひ覗いてみてください。

格差社会ではたらく女の労働ファンタジー小説

洗たく女の空とぶサンダル ¥500

最新刊!AI・ロボットエッセイ集

僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである

¥500

脱サラ・起業・転職のリアル

今、60歳が人生の新たなスタート地点になった。

シニアも若者も必読!

生き方に悩む人のためのリアルな参考書がここにある。

鉄道マン発 映像調理師®

ー高塩博幸の人生甘辛レシピー

無料キャンペーン、いよいよ明日、

6月9日(月)15:59まで

すでに120部を突破。

脱サラ・起業・転職を考える人たちの間で大きな話題に。

無料で購入できる最後のチャンスです。

専用端末は不要。アプリを入れてスマホで読もう。

鉄道マン発映像調理師® 無料キャンペーン実施中

大好評!

鉄道マン発 映像調理師®

ー高塩博幸の人生甘辛レシピー」

6月9日(月)15:59まで

6日間無料キャンペーン開催中。

このチャンスをお見逃しなく!

今、60歳が人生の新たなスタート地点。

シニアも若者も必読。

生き方に悩む人のためのリアルな参考書。

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、笑いあり涙ありの起業ストーリー!

かつて新幹線を走らせた男が、今は人々の人生を映像に残す「調理師」として奮闘しています。本書「鉄道マン発 映像調理師」は、シニア起業家・高塩博幸さんの波乱万丈な人生を追ったルポルタージュです。

高校生だった高塩少年は祖父の「助役、駅長になるまで頑張りなさい」という助言を胸に国鉄に入社。その後、国鉄分割民営化という荒波を乗り越え、JR東海で着実にキャリアを積み上げていきます。

しかし、組合闘争に巻き込まれ「会社のイヌ」と呼ばれる日々も。それでも持ち前の向上心で課長(助役)まで昇り詰めた彼が、還暦を迎えてなぜ映像の世界に飛び込んだのでしょうか?

映像クリエイターとしての第二の人生では、自らを「映像調理師®」と名乗り、終活映像市場という未開拓の分野に挑戦。

「自分史・遺言ムービー」「家系史継承箱」「死後の自分史」など、ユニークなサービスを展開しています。

運転士の教官として培ったインタビュー術を駆使し、クライアントの人生ストーリーを掘り起こす手腕は、まさに「料理人」の腕前。AIなど最新ツールも取り入れた彼の仕事術には、学ぶべきものがたくさんあります。

人生100年時代、60歳は終わりではなく新たな始まり。

足立区北千住を拠点に奮闘する高塩さんの姿は、

第二の人生を模索するすべての人の道標となるでしょう。

「映画より映写室が好きだった少年」が、なぜ映像の世界へ?

「停止位置不良」の夢に悩まされながらも前に進む姿に、

あなたも勇気をもらえるはずです。

本書は単なる成功物語ではありません。

昭和から令和へ、激動の時代を生き抜いてきた一人の男が、

失敗や挫折を乗り越え、常に前向きに人生を切り開く姿を描いた珠玉のドキュメントです。

起業に関心のある方、自分史や社史作成を考えている方、

そして鉄道マンの皆さん必読の一冊です。

人生という料理の「下ごしらえ」から学ぶべき知恵がここにあります!

ヘビとの遭遇

今年の干支は?

って聞かれて「えーと」なんてダジャレてる人、

けっこう多いのでは?

1年半分の6月ともなると、お正月の熱狂もどこへやら。

今年は何年だったか、みんな忘れてしまっている。

改めて、今年-2015年、令和7年はヘビ年。

そのせいか、この春からは初夏にかけて、

川沿いを散歩していると、やたらとヘビに出会う。

護岸の下のコンクリの岸の上に

何やら太いロープが落ちているなと思ったら、ヘビ。

散歩道の植え込みの中で何かにょーっと

動いているなと思ったら、ヘビ。

手すりに何か紐みたいなものが

ぶら下がってるなと思ったら、ヘビ。

そして昨日は、くねくねしながら悠々と川を泳いでいる

ヘビを目撃。

どれも長さ1メートルほどの青黒いアオダイショウだ。

周囲にはカルガモやコサギ、アオサギ、

カワウなどの水鳥が何羽もいるが、

さすがにこれらは体が大きいので襲ったりはしない。

うまいこと共存しているようだ。

そろそろカルガモの赤ちゃんが生まれる時期なのだが、

今からそれを狙っているのだろうか?

毎年1回か2回、

梅雨から梅雨明けの時期にお見掛けするヘビだが、

今年はすでに目撃4回。

ヘビ年大売り出しだ。

遭遇するとちょっとギョッとはするが、

ヘビに遭うとラッキーなのだそうな。

そういえば数年前だが、

住宅街の道路を白ヘビが

超高速で横切るのを見たことがある。

神の使いともいわれるヘビ。

今度会ったら手を合わせて願いを唱えよう。

人の気配が薄れる夜の時間は、

ネズミでも襲って腹を満たしているのだろうか。

杉並区も人間が知らないところで

ワイルドな世界が繰り広げられている。

岸辺露伴×水の都ヴェネチア

「イタリアに行きたい」と、カミさんが言うので、

「んなら行くか」と、新宿の映画館に出かけた。

「岸辺露伴は動かない 懺悔室」。

人気ドラマ・岸辺露伴シリーズの映画版で、

オールヴェネチアロケ。

映画館のスクリーンで見るヴェネチアの風景は圧巻だ。

テレビでやっていたドラマは一度も見たことがなかったので、

ははぁ、こういうファンタジックな話か、と感心。

主人公は漫画家で、人の人生ストーリーが読め、

そこに書き込み・改ざんを加えられるという特殊能力の持ち主。

それによって事件を解決していくストーリーだ。

原作のマンガも全く知らないが、

高橋一生は超ハマり役だと思った。

舞台となるヴェネチアは、言わずと知れた世界遺産。

ルキノ・ヴィスコンティの「ベニスに死す」をはじめ、

幾多の映画・文学・芸術に描かれてきた。

年中、観光客が押し寄せていると思うが、

いったいどうやって撮影したのだろうと思うぐらい、

人気が少なく、その分、どこもため息が出るほど美しく、

歴史が醸し出す豊潤な空気に包まれている。

僕は40年弱前、ヨーロッパを放浪していて、

ヴェネチアにも訪れたが、

見た目はその頃とほとんど変わっていない気がする。

それは当たり前で、

この街は「変ってはいけない」ことを義務付けられている。

世界遺産になった宿命みたいなものである。

車はもちろん、自転車も街の中に入れない。

観光客がわんさか来るのだから、

スタバやマックなどの店もありそうだが、

少なくともその看板などが景観に入り込んではいけない。

そうした規制も多いはずだ。

オーバーツーリズムを避けるため、

街に入るための入場料徴収も検討されているという。

世界中の観光客が称賛する「水の都」だが、

僕には無性に物憂げで哀しみを帯びた場所に思える。

一見、ラテン気質で、明るいイメージのイタリアだが、

僕の体感では、どこの街もその明るさの裏に

奇妙な暗さ・屈折・残酷・哀愁があって、

どう対処していいのか、戸惑うことが多かった。

ヴェネチアはその最たる街だ。

さらに、そもそもヴェネチアは、ローマやミラノのような

スケールの都市ではなく、

せいぜい東京23区の1区くらいの規模の街。

そこに独自の文化が集約されている。

観光も急げば半日、1日あれば十分見て回れるので、

実際の観光収入はそんなにないのではないか。

ヴェネチアを舞台とした映画で、

ジョニー・ディップ主演の「ツーリスト」(2010年)

という作品があった。

そのなかで水路から直接入れる高級なホテルが出てくるが、

たぶん、ヴェネチアで宿泊できるのは、

ああしたセレブ御用達の超高級なところばかりで、

普通の観光客は半日、1日わさわさと歩いたり、

ゴンドラやボートに乗ったり、

写真を撮ったら、夜は郊外の安いホテルに行くのだろう。

僕もヴェネチアで泊まった覚えはないので、

多分そうしたのだと思う。

それとも今は、古いお屋敷を民泊にしているところなどが

あるのだろうか?

観光地の常で、遺産的な街並みばかりが目に入って、

この街の住人たちがどうやって暮らしているか、

庶民の生活・普通に働く労働者たちが見えてこないので、

ひどく気にかかる。

この岸辺露伴の映画も、

けっして明るく陽気なイタリアンのトーンではなく、

人生の運命や呪いを描いた、憂鬱で哀しく残酷なものだ。

それが美しい水の都の風景と奇妙にマッチしていているのが、

とても心に残った。

地球温暖化で水没の危険がささやかれるヴェネチア。

この風景はいったいいつまで見られるのだろう?

本日より無料キャンペーン「鉄道マン発映像調理師®」

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、

そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、

還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、

彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、

心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、

笑いあり涙ありの起業ストーリー!

本日6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで

発売記念 6日間無料キャンペーン実施

このチャンスをお見逃しなく!

もくじ

第1章 高塩さんと映像の仕事

映像調理師®高塩博幸

エンディング産業展2022

倫理法人会での人脈から映像制作を受注

おいしい料理は“下ごしらえ”から

その人のストーリーを見つける作業

運転士の教官として培ったインタビュー術

AIなど最新ツールの駆使

ユニークなサービスメニュー

★ 自分史・遺言ムービー「nokosu」

★ nokosu 周年映像制作

★ 家系史継承箱《メモリアルボックス》

★ 死後の自分史

★ 子ども史・子育て自分史

●講座開設

★ 講座「スマホで自分史動画を作ろう!」

★ 講座「AIを使ってコマーシャル動画をつくる」

なぜ人は自分史を作ろうとするのか?

第2章 高塩さんの起業家スピリット

誰もがアーティストになれる

人生百年時代のチャレンジャー

ケンタッキーおじさんでもよかった

芸術と起業の街・足立区北千住からの再出発

映像調理師®誕生の舞台裏

映画より映写室が好きな子ども

きみは「ポピュラーチューズデイ」を聴いたか?

コンサートで音響アルバイトを経験

あんた、学校行ってどうするの?

高塩家のファミリーヒストリー

日本電子工学院と国鉄のW受験

第3章 高塩さんのJR東海道中膝栗毛

クリスマスエクスプレスに涙ぐむおじさん

花形鉄道マン

昭和の「青春18きっぷ」

国鉄百年の盛衰

組合闘争に巻き込まれて

「会社のイヌ」と呼ばれて

出世の秘密

JR東海出世街道

人生の憂鬱な昼下がり

鉄道マン最後の日

第4章 高塩さんと終活映像市場

高齢化社会における終活市場の拡大

映像が紡ぐ、新たな人生のしまい方

終活映像市場に輝く、ブルーオーシャンスターズの価値

映像調理師®の理念

欲しいけど欲しくない:終活映像営業の難しさ

終活映像市場に咲く、高塩博幸の営業哲学

新しいアプローチ

第5章 ブルーオーシャンスターズの未来

AIの進化を追いかけて

高塩式AIディレクター構想

10年後・20年後の世界を見据えて

「停止位置不良」の夢を見た人、来たれ!

鉄道マン発 映像調理師® 無料キャンペーン開催

今、60歳が人生の新たなスタート地点

シニアも若者も必読!生き方に悩む人のためのリアルな参考書

鉄道マン発 映像調理師®

高塩博幸の人生甘辛レシピ

https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX

6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで

発売記念 6日間無料キャンペーン実施

このチャンスをお見逃しなく!

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、

そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、

還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、

彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、

心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、

笑いあり涙ありの起業ストーリー!

おりべまこと電子書籍最新情報:AIエッセイ+起業家ストーリー

★本日6月2日(月)発売!

エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである

https://www.amazon.com/dp/B0FBM6D67S ¥500

スマホを握りしめ、メガネをかけ、工場製の服を着て生きている僕たち。実はもう「純粋な人間」なんてどこにもいません。世界的ロボット工学者が断言するように、現代人はすでに「動物と技術を合わせたもの」なのです。AIにパワハラプロンプトを仕掛け、アンドロイド観音に手を合わせ、エロコンテンツで技術革新を推し進める——抗えないテクノロジーの波に翻弄されながらも、どこか愛おしいAI・ロボットたちとの共存を模索する現代人の心境を、ユーモアと哲学的洞察で描いたエッセイ集です。

★6月4日(水)16:00~9日(月)15:59 無料キャンペーン!

ノンフィクション

鉄道マン発映像調理師®-高塩博幸の人生甘辛レシピー

https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。人生の味わい深いエピソードを素材に、心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、笑いあり涙ありの起業ストーリー!

映画「エイリアン」とアンドロイドたち

ここのところ、急にまたSF映画が見たくなって、

ほとんど連日何かしら見ている。

今週はエイリアンシリーズを鑑賞。

シガニー・ウィーバーが主役のリプリー中尉を演じた1~4は、

SFホラーとして、単純に恐怖し、楽しめる部分と、

それだけで終わらない哲学的考察がミクスチャーされていて、

今、通して見ると当時とは違った印象・味わいがある。

●20世紀末20年の科学の進歩の集大成

この1~4は、1970年代の終わりから90年後半まで、

約20年の間に作られており、

この間の現実の人間社会の変化--

女性の権利の拡大と深化、ロボット・AI技術の発展、

クローン技術など、生命工学の進化などを積極的に取り入れ、

それらのエッセンスが絶妙な塩梅で織り込まれている。

また、初代監督リドリー・スコットの功績を引き継ぎ、

2でジェームズ・キャメロン、

3でデビッド・フィンチャー、

4でジャン・ポール・ジュネという

強烈な個性を持つ巨匠たちが、

それぞれ独自の美学と演出術を持って、

1本1本色合いの違う、独立した作品でありながら、

しっかりつながった物語を構成していることが、

このシリーズの成功要因になった。

●各物語のキーパーソンとなるアンドロイド

第1作における、ハンス・リューディ・ギーガーのデザインによる

最凶の宇宙生物エイリアンの登場は、

斬新でオリジナリティ豊か、

そして、怖さ・気持ち悪さの点で、衝撃度満点だった。

しかし、回数を重ね、見慣れてくると、

やはりその怖さ・気持ち悪さのインパクトは薄れてくる。

エイリアンシリーズの名作たる所以は、そこを補うために、

どんどんストーリーを拡大・深化させていったところにある。

そのキーとなるのが、ロボット(アンドロイド)の存在だ。

どの作品にも必ず人間そっくり(実際に俳優が演じている)の

アンドロイドが登場し、

その策略と行動が大きくドラマを動かしていく。

第1作のオリジナル脚本で、

どこまで設定が作られていたのか定かでないが、

宇宙開発事業を行う民間企業のシステムの一つとして、

彼らの頭脳(AI)は重要な役割を担い、

表向きの事業とは異なる、

隠された裏ミッションの担い手として暗躍するのである。

そして、これらのアンドロイドが、エイリアンに匹敵するほど、

怖くてグロテスクで気持ち悪い。

第1作の「アッシュ」も、第2・3作の「ビショップ」も

最後に人間やエイリアンに破壊されるのだが、

引き裂かれた体の内部は人間の内臓っぽかったり、

体液みたいなものが出てきたり、

半壊してボロボロの姿になっても機能できたりするシーンは、

なまじ人間そっくりなので、思わず目を背けたくなるぐらいだ。

第4作の「コール」は、

当時の人気若手女優ウィノナ・ライダー演じる女性型だったので、

さすがに他の二人みたいな凄惨な目に合わせるのは

スタッフも気がとがめたのか、

銃で撃たれるだけで済み、ラストまで原形をとどめて生き残る。

●仕事優先の機械人からヒューマンタッチな仲間への変遷

注目したいのは、シリーズにおける

これら「エイリアン・ロボット」の変遷だ。

第1作の「アッシュ」は宇宙船の科学担当者として、

割と単純に人間と敵対する(サンプル採取のため、

エイリアンの元を船内に招き入れる)、

割と単純な、お仕事最優先の機械的なロボットだ。

第2作の「ビショップ」はこれよりちょっと複雑化し、

最終的にリプリーたちをエイリアンから救う

「人間の味方」になる。

そして第3作では彼と同じ俳優が演じる、

「人間のビショップ」が、

企業のアンドロイド開発者=リプリーの敵対者として現れる。

同じ顔かたちでありながら、

ロボットよりも人間のほうが冷徹なのである。

第4作の「コール」は、前2体とは対照的に、

人間的な感情を持ち、

(エイリアンを宿した)リプリーを殺す使命を持って現れるが、

人間的な感情を持つ、いわゆる不良品のロボットで、

最後にリプリーと仲間になる。

日本では「アトム」や「エイトマン」のような

漫画で描かれたように、いくら強くて優秀でも、

自分が人間でないことに悩み苦しむロボット、

あるいは、「ドラえもん」のように、

もともと人間の仲間・友だちみたいなロボットが主流だが、

欧米では、70~90年代の20年あまりで

従来のロボット観がかなり変わってきたようである。

それは「ターミネーターシリーズ」や「ロボコップシリーズ」、

「ブレードランナー」「AI」など、

この頃、立て続けに作られた、

他のロボット映画の影響も大きいだろう。

●人間観・ジェンダー観の変化がロボットを魅力的にした

しかし、それよりも大きいのは人間観の変化、

特にジェンダー観の変化かもしれない。

昔、何かの本で「男がロボット好きなのは、

子供を産まない(産めない)からだ」

というフレーズを目にしたことがある。

つまり、子供を産める女性に対抗して、

命の創造に関わりたいという潜在的欲求が男の中にあり、

ロボットへの興味・研究に向かわせる、というのだ。

こうした出産機能を基点に考えるジェンダー観は面白い。

ハリウッド映画には、おそらく1970年代初め頃まで、

「女・子供を映画のなかで殺さない」という不文律があった。

アメリカ社会(及び、日本も含む、西洋型社会全般)には

女性や子供は「善なるもの」「聖なるもの」の象徴であり、

侵してはならないもの、男が命を賭けて守るべきもの

と考えられていたのだ。

もちろん、病気や事故、あるいは戦争に巻き込まれて

恋人や家族が死ぬなどのエピソードはあるが、

それらは情報として処理されるか、あくまで美しく描かれ、

けっして血まみれになるようなシーンはなかった。

そして女性や子供の死は、

男が奮い立って行動するためのモチベーションになっていた。

それらは言い換えれば、女性や子供を弱き者、

男の支配下に置かれる者、でなければ、

女神や女王のように崇め奉る者といった意味があった。

それが60年代の変革を経て、劇的に価値観が変わり、

女性も男性と対等の自立した人間として

描かれるようになっていく。

1979年に初登場した、シガニー・ウィーバー演じるリプリーは、

女神でも聖女でもなく、リアルな自立した人間として活躍する、

新しいタイプの女性ヒーローだったと思う。

彼女は自分のゆるぎない価値観と使命を持ち、

エイリアンと闘うヒーローとして描かれるが、

それゆえ、かつての映画の女性像からは想像もつかない、

相当ひどい目に遭わされる。

死んで生き返り、エイリアンとの「あいのこ」になり、

おぞましい姿をさらすことにもなる。

そうした惨劇のなかから

女性主人公ならではのテーマ「命の創造」をビビッドに提示する。

さすがにウィーバーの出演は4で終わるが、

最後の作品では、フランス人監督ジャン・ポール・ジュネが

グロテスク極まりない、リプリー最後の戦いを描きつつ、

「アメリ」「ロストチルドレン」のような寓話的な余韻を残し、

いったん、エイリアンシリーズの幕を下ろす。

そして、ジュネの残した余韻を受けて、

初代監督リドリー・スコットが再登板し、

「プロメテウス」「エイリアン・コヴェナント」

といった前日譚--21世紀の「エイリアン」を製作する。

エイリアンとジェンダー観の変化については、

また別の機会に詳しく書いてみたい。

●未来の記憶から生まれるコンテンツ

現実の科学技術の進歩を踏まえて作られた

20世紀末のSF映画だが、

昨今の技術の進捗状況は、これらエイリアン映画などの世界を、

そう遠くない未来に実現させてしまいそうな勢いがある。

もしかすると人類は未来の記憶を持っていて、

そのヴィジョンに向かって突き進んでいるのかもしれない。

SF映画はそれらの記憶を表現するコンテンツの一つなのだ。

おりべまこと電子書籍最新刊

エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでに

センチメンタルな

サイボーグである

近日発売!

AmazonKindleにて

世界のエンディングの潮流は、エコ葬と安楽死

最近、墓じまいや相続問題など、

日本でも終活の話題が増えているが、

海外に目を向けると、世界の葬儀・終活の焦点は、

安楽死とエコ葬に傾いているようだ。

●英国で安楽死法案が成立目前

いま、英国では安楽死法案が下院での審議を通り、

6月には上院での審議に移るが、

この法案が成立するのは、ほぼ確実と言われている。

すでにスターマー首相も支持を表明しており、

BBCニュースなどで昨年末から

頻繁に審議の様子が報道されている。

日本では超高齢化社会・多死社会が

進展しているのにも関わらず、

長らく安楽死・尊厳死・自殺ほう助といった課題は、

ほとんど、まともに議論されてこなかった。

しかし、この英国の法案が成立したら、

何か大きな影響がおよぶかもしれない。

●この10年で安楽死が認められた国が・・・

少し前まで安楽死と言えば、

オランダとスイスしか思い浮かばなかったが、

現在はどうなのだろうと調べてみた。

2025年1月末時点でのデータだ。

・完全に合法化されている国・地域:

オランダ(2002年)

ベルギー(2002年)

ルクセンブルク(2009年)

カナダ(2016年)

コロンビア(2015年)

スペイン(2021年)

ポルトガル(2023年)

・部分的に合法化:

スイス(1942年から自殺幇助のみ合法)

ドイツ(2020年に憲法裁判所が自殺の権利を認定)

アメリカ(オレゴン州、ワシントン州など複数州で

医師幇助自殺が合法)

オーストラリア(複数州で合法化、

2019年ビクトリア州から開始)

・2023年(コロナ明け)以降の動き:

ポルトガルが2023年に完全施行。

英国は現在審議中(下院可決済み)

他に現在審議中・検討中の国を挙げると、

フランス(マクロン大統領が法案検討を表明)

イタリア(国民投票の動きあり)

アイルランド(市民議会で議論)

かなり衝撃的だった。

あくまで欧米に限っての話だが、

安楽死・尊厳死・自殺ほう助を認めた国は

この10年ほどで激増している。

●エコ葬も激増

一方、エコ葬も増加しているようで、

今世紀に入ってから、遺体をフリーズドライにしたり、

アルカリ溶液に浸して分解する水火葬、

土中の微生物を使って堆肥にする有機還元葬など、

さまざまな環境負荷の少ない葬法が考案されてきた。

どれも当初はキワモノ扱いだったが、

アメリカではすでに12州で有機還元葬も認められ、

水火葬も広がっている。

特にコロナ禍以降、この2,3年の変化は大きい。

安楽死とエコ葬は、まさに現代の葬儀・終活業界の

大きな潮流になっているのだ。

●何が人の心を、社会の常識を変えたのか

安楽死については、人権問題と深くかかわっているようだ。

「どう死ぬか」という個人の選択権の拡大、

医療技術の進歩で延命が可能になった一方での

「死の質」への関心、

超高齢化社会での終末期医療費の問題、

家族への負担軽減

といった視点が増加の要因になっていると思われる。

また、エコ葬については、

環境意識の高まりと持続可能性への関心

土地不足問題(特に都市部)

従来の墓地・埋葬への価値観の変化

樹木葬、海洋散骨、自然葬などの多様化

といった精神・ライフスタイルの変化が大きい。

両方とも、従来の「伝統的な死生観」から

「個人の価値観を重視する死生観」への転換を表している。

特にコロナ禍を経て、人々の死に対する考え方が

より現実的で個人的なものになったという面もあるだろう。

葬儀・終活業界としては、

これらの多様化するニーズにどう対応していくか、

また法制度の変化にどう準備するかが重要な課題になってくる。

あまり考えたくないという人が多いと思うが、

そう遠くない未来、日本でも今後、嫌でも

これらの議論をしなくてはならない時が来そうだ。

時空を超えた家康AI 好みの女性は天海祐希と石田ゆり子

「千住宿」は日光街道の最初の宿場町。

現在の北千住界隈がそうだ。

宿場が開かれたのは3代将軍・家光の時代、

1625年だから、今年でちょうど400年。

それでお祭りをやっているというので、

18日の日曜日、北千住まで行ってきた。

北千住は、拙著「鉄道マン発 映像調理師®」で

取材させていただいた髙塩博幸さんの

「ブルーオーシャンスターズ」が会社を構える街。

生まれも育ちも起業も足立区の髙塩さんは、

ビジネスとともに地域貢献にも熱心で、

今回は、この千住宿400年に際して、

オリジナルソングとビジュアル(プロモV)を提供。

さらにこの日は、AI企業研修を行う会社

「TSUYOMIHO」の宮田剛志さんとタッグを組んで

街頭に「家康AI」のブースを出店した。

「家康AI」は、家康に向かって質問すると、

「拙者が家康じゃ」などと徳川家康が

ユーモラスに答えてくれる体験。

歴史を「教わる」のではなく「対話する」スタイルで、

子どもから大人まで楽しめるのがウリだ。

テレビ局の取材も来ていて、

面白がって問いかける子供たちにインタビューをしていた。

僕もあれこれ質問してみたが、

没後409年を経て、AIの力で現代によみがえったこの家康、時々、「拙者がこの千住宿を開いた」なんて

トンチンカンなことを言う。

いやいや、五街道を整備しようと努めたのはあなただけど、

宿を開いたのは孫の家光でしょ。

そもそも400年前の1625年って、あなた、もう死んでるし。

それで「あなたの後の14人の徳川将軍のうち、

最も評価できるのは誰ですか?」

と聞くと家光の名を挙げたりする。ほうほう。

トンチンカンな部分は差し引いて、答がいかにもAI的な、

優等生の模範解答みたいなのが気に入らない。

それでいろいろ変化球を投げてみる。

「来年の大河は『豊臣兄弟』なので、今度はあんた悪役だね?

誰にやってほしい?」とか、

「『どうする家康』では、あんた、北川景子の

お市に惚れてたみたいだけど、ホントに好きだったの?」とか。

このへんの質問はうまくかわされたけど、

「好みの女性のタイプは?」と聴くと、

「しっかりしてて優しい人」なんて、まともに答えてきた。

「じゃあ、たとえば現代の女優さんだったら誰?」

と聴いてみたら、「天海祐希と石田ゆり子」と、

照れもせずにペロッという。

どういうラーニングをしたのか、

髙塩さんと宮田さんに突っ込もうと思ったが、

ま、お祭りだし、やめておいた。

てなわけで、今年は北千住で

随時、400年のお祭りをやっているので、

機会があれば遊びに行ってみてください。

髙塩さんと僕の本もよろしくね。

鉄道マン発映像調理師®

高塩博幸の人生甘辛レシピ

Amazon Kindleより好評発売中。¥800

国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!

世界の果ての海風さやか 吉祥寺で地中海料理

週末、息子の誕生日だったので、お祝いで

吉祥寺にある地中海料理の店「The MED」に行く。

店名は英語の「Mediterranean」の

頭の文字から取っているらしい。

これは「大地の真ん中」を意味する

ラテン語の「mediterraneus メディテッラーネウス」

medius 「真ん中」 + terra 「土、大地」に由来する語だ。

何だかカッコいい。

日本語の「地中海」もエキゾチズムの香りがする、

イメージ豊かな言葉。

明治時代に作られた可能性が強いが、当時の翻訳者は、

遠いヨーロッパのさらにそのまた向こう、

まるで世界の果てに広がる

天国のような優しい海を想像したのではないか。

さて、The MED。

外見はおしゃれだが、中は小さな居酒屋のような、

気さくな店で、キャパはせいぜい15人程度というところか。

店主らしき、料理を作るおっさんと、

注文をきく店員の若い女性でやっている。

(店員は日替わりかもしれない)

仕込む材料によって日替わりになるのか、

はたまた店主が毎日同じ料理ををつくると飽きちゃうからか、

決まったメニューブックがなく、

キッチンの前にその日出せる料理を紙に書いて貼りだしている。

さらにそれぞれの料理名の紙は

小さな国旗のマグネットで留められており、

どこの国の料理か、わかる仕組みになっている。

なにせ地中海はヨーロッパの南部、アジアの西部、

そしてアフリカの北部に囲まれた海で、

「地中海地域」に属する国は20以上もある。

よく知られているのは、ギリシャ、イタリア、スペインだが、

ヨーロッパではクロアチアやスロベニア、フランスも入る。

アジア~中近東方面は、

トルコ、レバノン、シリア、イスラエルなど。

アフリカだとエジプト、リビア、チュニジア、モロッコなど。

イタリア料理店やスペイン料理店は、

日本でもそれぞれ単独でたくさんできたので、

一般的にはギリシャ料理を中心に語られることが多く、

この日もムサカやグリークサラダを食べたが、

はじめて食べたモロッコの

「羊肉とプルーンの煮込み」がめちゃウメェ~。

甘いプルーンソースでトロトロに煮込まれた羊肉は、

まるで豚の角煮のごとしで、

これまで食べた羊料理の中でいちばん美味だった。

地中海料理は、健康長寿の食事法として、

日本でもよく知られるようになり、

「地中海ダイエット」なる言葉も生みだした。

その特徴は、野菜や果物、豆、ナッツ類、オリーブオイル、

全粒穀物、魚介類、乳製品がふんだんに使われていること。

さらにそれらを調理する際に使うスパイスの豊富さ。

スパイスと言っても、アジアンと違って、

辛い料理がほとんどないことも特徴かもしれない。

もう40年近く前だが、

当時のユーゴスラビアの首都ベオグラードから

殺人的な18時間すし詰め夜行列車に乗って、

ギリシャまで旅行したことがある。

おもにアテネとエーゲ海のロドス島を回ったが、

島で泊まった民宿の夫婦は、

なぜか「ギリシャのめしはうまくないだろ」と

僕に言ってた。

ギリシャ人は何でもかんでもオリーブオイルをかけるから

みんなオリーブ臭くなっちゃんだよ。

チーズだってヤギのミルクからつくるからおいしくないし、

パンもぱさぱさしているし。

と、妙に自虐的だったのを覚えている。

僕が日本人(当時は世界に冠たる経済大国)で、

イギリス(当時、ロンドンに住んでいた)から来たと

言ったので、そんな態度になったのだろうか。

今につながる西洋文明発祥の国の末裔なんだから、

もっと胸を張ってほしいなぁと内心思ったが。

しかし、彼らが「うまくない」と思っていた

オリーブ、ヤギのチーズ、全粒粉のパンなどが、

今や健康長寿食として重宝され、

ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。

「The MED」ではギリシャワインも飲んだが、

それより感動的だったのは「地中海ビール」である。

普段、ワイン党でビールなどあまり飲まないのだが、

このビールは違っていた、

日本のキレ、ニガ一辺倒のビールとはまったく別物で、

ほのかにフルーティーで、まろやかな感じ。

それでいながら甘く、べったりした感じはない。

長く記憶に残る香りと風味がある。

これを少ししょっぱい「おつまみオリーブ」と

いっしょに味わうと、

世界の果てから海風がさやかに吹いてくるようで、

体は吉祥寺のまま、気分はもう地中海。

ちょっとクセになるかもしれない地中海料理。

各国の多国籍な料理を試したければ、

「The MED」は超おススメ。

ほかに麻布十番と新宿歌舞伎町には

ギリシャ料理専門の店があるので、

機会をつくって行ってみたい。

生き方に悩む人のためのリアルな参考書 「鉄道マン発 映像調理師®」

鉄道マン発映像調理師®

高塩博幸の人生甘辛レシピ

https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX

AmazonKindleより好評発売中 ¥800

国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!

(あとがきより)

彼の祖父の時代は、日本を欧米諸国に負けない、

近代的な文化国家にすることが、国民共通の目標でした。

また、父の時代は、敗戦によって物も心も貧しくなってしまった

日本を復興させ、豊かな社会を築くことが共通目標となりました。

しかし、高塩さんや僕の世代になると、

祖父や父の世代のような、誰もが共有できる目標は、

もはやありません。

それに代わって、僕たちひとりひとりが、

生きる目標や生きがいを設定しなければならない

状況が訪れているのです。

これは日本のみならず、経済的な成功を成し得た、

世界の先進国すべてに共通する課題でしょう。

「人生百年」と謳われる未知の世界は、

豊かでありながらも、未来に希望を見出しにくく、

不安があふれる世界です。

ここでは、60歳の還暦は、

かつてのように人生の終わりを意識し始めるのではなく、

新しく生き始める年代といえるかもしれません。

インターネットの普及、AIの進化によって、

僕たちの子供世代、孫世代も平等に知識や情報を共有しています。

子供や孫たちと、さらにそこに加わるであろう

AIやロボットたちと、

どんな人生を送り、どんな社会を築き、

どんな未来をめざせばいいのでしょうか。

そのために、あなたの生きた証、活動の足跡は、どう生かされ、

のちの時代にどんな響きを残すのでしょうか。

もし、あなたが、高塩さんに終活映像や人生ストーリーの

制作を依頼する機会があれば、

ぜひ、過去の記憶とともに未来へ向けても想像力を広げて、

想いを盛り込んでください。

Deathフェスと有機還元葬のnanowaプロジェクト

●私が死んだら、お花たちよ

そのむかし、1970年代のこと。

イルカが「いつか冷たい雨が」という歌を歌っていた。

イルカとは「なごり雪」を歌う、

あのフォーク歌手のイルカのことだ。

「いつか冷たい雨が」の歌詞のなかには

「いつか私が死んだら、お花たちよ、そこから咲いてください」

といった一節があったことを覚えている。

自分が死んだら花になる・木になるという

夢想を抱く人は少なくない。

最近の樹木葬の流行は、そんな人々の願いを反映したものだろう。

この樹木葬、見た目は確かに美しく、

「自然に還った」感があるが、

粉砕した遺骨を樹木のあるエリアに撒く・埋めるだけなので、

実際に亡くなった人の遺体を栄養分にして

植物が育つわけではない。

ところが、これを実践する葬法が欧米で普及し始めている。

それが「有機還元葬」、別名「堆肥葬」である。

遺体を土の中に埋め、微生物を使って分解し堆肥に変える。

イルカの歌のとおり、あなたが死んだら、栄養のある土になり、

そこから花が咲き、木が育ち、森にもなりますよ、というわけだ。

●神仏の道理に悖る新葬法の開発者たち

環境問題の影響から、欧米では2000年代頃から

地球環境に負荷をかけない葬法=遺体の処理方法、

つまり従来の土葬や火葬以外の方法が

いろいろ考えられてきた。

考える人たちは真剣だが、

それを伝えるメディアの報道の多くはキワモノ扱いで、

「ほら、こんな面白い、でもちょっと怖い人や会社がありますよ」

といったニュアンスが強かったように思う。

はっきりと決めつけるわけではないが、

当時、葬儀に関してはまだ伝統的な宗教を尊ぶ傾向が強く、

新しい葬法の開発者たちは、神仏の道理に悖る者ども、

人間の尊厳をないがしろにする罰当たりな輩と見られていたのだ。

それがこの数年、潮流が変わってきた。

インターネットが浸透し、AIが広まり、

時代が変わり、世代も変わり、

「土に還る」「地球に還る」という思いを、

たんなる夢物語でなく、リアルなものとして、

肯定的に捉える人が世界各地で、

特に若い世代の間で増えているのではないかと思う。

●世界で普及の兆しを見せる有機還元葬

「有機還元葬」はそうした新葬法の代表格で、

呼び方や細かいシステムは違えど、

アメリカとドイツで幾つものスタートアップ企業が、

すでにビジネスとして営業を始めている。

営業しているということは、イコール、

法的に認められているということ。

実際、この先駆者たちは自治体に対して、

何度も粘り強くプレゼンを続け、ついに認可を勝ち取った。

ワシントンで、ニューヨークで、カリフォルニアで、

アメリカに限って言えば、2025年4月時点で

およそ4分の1の州、計12州で合法化されている。

メディアも、もはやキワモノ扱いできない状況だ。

ワシントン州 (2019年)

コロラド州 (2021年)

オレゴン州 (2021年)

バーモント州 (2022年)

カリフォルニア州 (2022年、施行は2027年)

ニューヨーク州 (2022年、施行は2024年8月7日)

ネバダ州 (2023年)

アリゾナ州 (2024年)

メリーランド州 (2024年10月1日施行)

デラウェア州 (2024年)

ミネソタ州 (2025年7月1日施行予定)

メイン州 (2024年)

僕はコロナ前から仕事で新葬法に関する記事を書いており、

冒頭のイルカの歌を思い出し、

有機還元葬はなかなかいいんでねーの、

土より生まれて土に還る。

僕も終わりが来たら、地球の一部になりたいと思っていた。

しかし同時に、これらは海の向こうの話で、

日本では到底無理だろうとも考えていた。

自分や家族をまんま土に埋めて、微生物に食わせるなんて、

考えただけでおぞましく、ほとんどの日本人は

拒否反応を示すに違いないと思いこんでいたのだ。

ところが、この有機還元葬を実現しようと

動いている人たちがいるのを知って仰天した。

それも「できればいいね」といったレベルでなく、

本気中の本気なのだ。

●nanowaプロジェクトの活動

このプロジェクト「nanowaプロジェクト」は、

年内にまず動物で、実際に国内で有機還元葬を行う予定で、

学者・研究者や、ある有名企業も支援に動いているという。

ちょうど1か月前、「4月14日は“よい死の日”」と謳って、

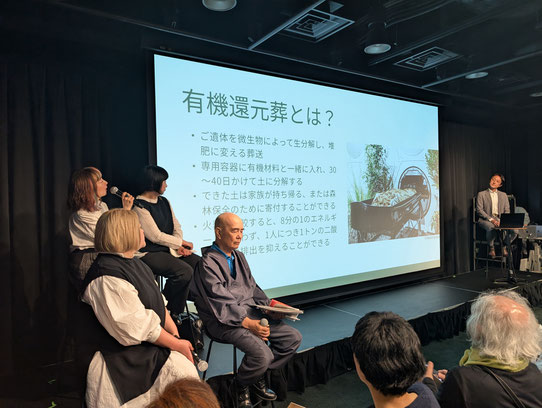

渋谷ヒカリエで6日間、Deathフェスという、

死をポジティブに考えようというイベントが開かれたが、

そこでもトークセッションの一つとして、

「有機還元葬」のコンセプト、

そして実現に向けた活動について語られた。

反響は大きく、

日本でも有機還元葬(堆肥葬)への潜在的なニーズは

決して低くないようだ。

実現にはもちろん法整備が必要で、

かなり厳しいのではないと推測するが、

この国は前例さえあれば、特にそれが欧米のものなら、

意外とあっさりクリアできてしまう可能性もある。

少なくとも安楽死・尊厳死よりもハードルは低そうだ。

まさか、自分が生きている間に、

この葬法がこの国で実現するとは(まだしてないが)

思いもしなかった。

「nanowaプロジェクト」のスリリングな展開は、

これから注目に値する。

認知症になると、それまでの愛はどこへ行くのか?

母の日。

スーパーマーケットがいつも売っているデザートに

ポチっと赤いシールを貼り付けて、

「花より団子」の「母の日スペシャル」を

用意していたので、買ってきた。

「2個入りだけど、母の日だから、おかあさんは1個。

僕らは子供だから半分ずつね」と言っても、

何のことやらさっぱり認知しない様子。

だが、何か、普段あまりお目にかからないものが出てきた、

しかも自分の好物のカテゴリーに入るものだ、

ということは何となくわかるらしい。

けれどもやっぱり1個まるまる食べてしまっては悪いと思うのか、

半分残したので、僕とカミさんで半分ずつ食べる。

これは母の愛なのか?

そう言うと、カミさんは、

「わたしたちに恩を売っておいたほうが、

後から何かと有利だと算段しているんでしょ」

と、クールな分析をする。

親子ではあるが、この二人の相性はイマイチなようだ。

義母は時々、僕に対して「だーい好き!」と言って、

ベタベタ抱きついてくる。

たぶん、毎日、お菓子をあげて面倒を見るので

そうなるのかと思うが、相性はいいのかもしれない。

好きでいてもらったほうが、

ある程度、言うことを聞いてくれるので、

こっちとしては助かる。

デイサービスのスタッフに対しても、相性のいい・悪いはある。

以前、毎週土曜日の送迎に来ていた

Sさんという30前後の若い男性が、大のお気に入りだった。

その人はもう2年以上前に辞めてしまったのだが、

いまだにその記憶が残存しているのか、

土曜日の朝は概してご機嫌が良く、

なんとなくウキウキ感があるようだ。

待てど暮らせど、もうその人は来ないのだが・・・。

相性のいい人(波長が合う人)とは居心地の良さを感じる――

これも一種の愛情・愛着と呼べるものだろう。

時々、認知症になると人間が生きてきた中で

培った愛情なるものはどこへ行くのか?と考える。

親でも夫でも子供でも、

若い頃の恋愛の相手や友だちでもいいが、

人間、成長過程で誰かを愛し、愛されることで、

あるいは仕事や趣味などに愛を注ぐことで、

いろいろな関係を紡ぎ、人生を築いていく。

認知症になると、そうした愛の記憶は、ほぼすべて初期化され、

食欲などの本能的な部分と、

自分が安全に、有利に生活できるための打算が、

非言語されて内側に残る。

打算というと印象が悪いが、

これもまた生きていくための本能の一つなのだろう。

その一方で、幼い子供や動物を見て「かわいい」と感じたり、

花をきれいと感じたりする原始的な愛情は

ずっと消えるに持ち続けるようだ。

豊かな時代に生まれ育った僕たちは、

周囲にあふれかえる「愛」という言葉に洗脳され、

この得体のしれない概念に、過剰に期待する傾向がある。

人間には愛があって然るべき、

愛がなければだめ、人を愛せ、みたいな。

女と男の愛、家族の愛、至上の愛。

時はあまりにも早く過ぎ、喜びも悲しみもつかの間だが、

ただ一つ、愛の世界だけは変わらない――

昭和歌謡にそんな歌詞の歌があった。

でも、そんなことはないのだ。諸行無常だ。

愛の世界も変わっていくし、失われていく。

だがしかし、それはそう悪いことでも、

悲しいことでもないのかもしれない。

純粋でありながら、どこか邪で、ご都合主義的。

義母からは、人間のニュートラルな状態とは

「こんなもんよ」と教えてもらっているような気持ちになる。

ありがとう、おかあさん。

新刊「鉄道マン発 映像調理師® 高塩博幸の人生甘辛レシピ」

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、

そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、

還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、

彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、

心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、

笑いあり涙ありの起業ストーリー!

かつて新幹線を走らせた男が、

今は人々の人生を映像に残す「調理師」として奮闘しています。

本書「鉄道マン発 映像調理師」は、

シニア起業家・高塩博幸さんの波乱万丈な人生を追った

ルポルタージュです。

高校生だった高塩少年は

祖父の「助役、駅長になるまで頑張りなさい」という助言を胸に

国鉄に入社。

その後、国鉄分割民営化という荒波を乗り越え、

JR東海で着実にキャリアを積み上げていきます。

しかし、組合闘争に巻き込まれ「会社のイヌ」と呼ばれる日々も。