- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

スタジオツアーと映画シリーズ一気見「ハリーポッター」

一昨年、としまえんの跡地にオープンした

「ハリーポッター スタジオツアー」に行ってきた。

正式名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。

約3万平方メートルの敷地内を歩いて回る

ウォークスルー型のエンターテインメント施設だ。

●見どころ満載6時間ツアー

映画ハリー・ポッターシリーズや、

ファンタスティック・ビーストシリーズ制作の

舞台裏を体験できる。

映画に出てくるセット・小道具・クリーチャー・衣装や、

実際に撮影で使われた小道具などが展示され、

視覚効果を使った体験型展示もある。

初めてなのでフルパッケージのチケットを買い、

音声ガイドもつけて回ったので、ぜんぶ回るのに6時間かかった。

かなり見どころが多く、特に熱心なハリポタファンでもない僕でも

満足のいくツアー。

6時間は長すぎるかもしれないが、普通に3~4時間は楽しめる。

施設内にレストランやカフェもあるので、途中休憩もオーケー。

映画ハリー・ポッターシリーズは、

ほぼ2000年代に制作されており、

CGなどは現在の映像技術の1ランク下の技術が駆使されている。

その分、アナログ的というか、

昔ながらの手作りの部分も残っていて、

セットや小道具などの作りこみがすごい。

魔法学校の教科書など、映らないページまで

しっかり書き込まれており、

映画スタッフの間で受け継がれてきた

「魂は細部に宿る」の精神が生きており、

職人的な意気込みが伝わってくる。

でも、こういう部分は果たして、

今後の映画作りにおいてはどうなのだろう?

コスト削減のためにそぎ落とされているのではないか?

「ハリーポッター」は20世紀の映画文化の集大成。

映画が娯楽の王者だった最後の時代を飾る傑作シリーズ。

そんな言い方もできるのかもしれない。

●全8作再確認、そしてリメイク版ドラマも

というわけで、このツアー後、

アマプラで「賢者の石」から「死の秘宝」まで

全8作を一気見した。

(最後の「死の秘宝」は2パートに分かれている)

主役の3人が可愛い少年少女から青年に成長していくにつれ、

映画各話のトーンが変わっていく。

第1作・2作あたりはコミカルで明るい要素が多いが、

ヴォールデモートとの対決の構図が鮮明になる

中盤から後半にかけて、

ダークでハードな物語になっていく変化が面白い。

そして、やっぱり最終作における謎解き――

ハリーの運命をめぐる、

ダンブルドアとスネイプの人生をかけたドラマに感涙。

何でもテクノロジーでできてしまう昨今の映画製作だが、

演者の子供たちが青年に成長していく過程は、

さすがに機械では実現できない。

それをやってしまった「ハリー・ポッター」は、

やはり空前絶後の作品だろう。

こんな作品は二度と作れない――

と思っていたら、

何とアメリカで連続テレビドラマとしてリメイクされる。

キャストはもちろん全とっかえ。

(映画版の誰か生徒役が先生役として出れば面白いと思うが)

映画版では割愛された詳細な部分が描かれたり、

出番がなかった原作の脇役なども登場するらしい。

製作はすでにけっこう進行していて、

今年の夏には撮影開始予定とのこと。

製作総指揮は、原作者のJ・K・ローリング。

1作につき1シーズンで、最低7シーズン。

後半は内容が膨らむので、回数はさらに増えるかも。

いずれにしても10年スパンで、

映画同様、子役たちが大人になる過程を描き出す。

この時代にすごい構想だ。

「ハリー・ポッター」で一時代を築いたローリングももう還暦。

このドラマ化で、みずからの終活をしたいのかもしれない。

どうしても映画版と比較してしまうだろうが、

かなり楽しみにしている。

小説ももう一度、全巻ちゃんと読み直してみようと思う。

ジャイアント太鼓in府中

昨日、府中駅から東京競馬場に向かう途中、

出くわした、直径2メートルはあろうかという大太鼓。

バットみたいなバチで打つと、

すごい音が街中に響きわたる。

毎年4月30日〜5月6日の1週間、

大國魂神社を中心に府中市内で開催される

「くらやみ祭り」の一つ、「大太鼓送り込み」だ。

東京都の無形民俗文化財に指定しているらしい。

初めて見たが、間近で見るとすごい迫力。

偶然出会えてラッキーだ。

それにしても、この太鼓の皮は何だろう?

大きさからして牛以外に考えられないが、

どうやって作っているのか気になった。

ぜひ職人さんの仕事を取材してみたい。

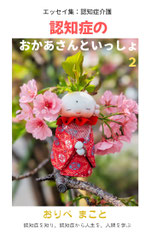

おりべまこと電子書籍

認知症の

おかあさんといっしょ2(に)

https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99

無料キャンペーン終了しました。

ご購入いただいた方、ありがとうございました。

よろしければ、レビューをお寄せください。

引き続き、AmazonKindleにおいて、

¥500で販売中です。

東京競馬場ローズガーデンで漫遊

どこに行っても混雑しているゴールデンウイーク。

穴場はないかと、大穴狙って府中にある東京競馬場へ行く。

大あたり!ガラガラだ。

土日は競馬はやっていない。

お目当てはバラである。

東京競馬場にはバラ園――ローズガーデンがあって、

無料開放しているのだ。

6月1日の日本ダービーに合わせて調整しているので、

見頃としてはまだ少し早いが、十分に美しく、見ごたえがある。

全体が7つのエリアで構成されており、

300品種を超えるバラと脇役の小さな花・葉・草も充実している。

歩いているとロンドンの公園にいるようだ。

歴代のダービー馬の記念碑と、騎手の人形がかわいい

ダービーホースアベニューもいい感じだ。

そして何より有名な庭園と違って、

あまり知られていないので来園者が少なく、すいていて、

ストレスフリー。ついでに入園料もフリー。

人の映り込みなども気にせず、写真も好きなだけとれる。

テーブルやベンチもたくさんあるので飲食も自由だ。

だだし、自販機も含めて飲食関係の販売施設はないので、

府中駅周辺でドリンクとかサンドイッチとか

お弁当とか持っていくといい。

連休はもう終わりだが、5月・6月の平日はおすすめ。

正門前に電車の駅があるが、

競馬が開催される土日しか運行していないので、

アクセスは府中駅から。ぷらぷら歩いても15分程度です。

おりべまこと電子書籍

認知症の

おかあさんといっしょ2(に)

https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99

5月6日(火)15:59まで無料キャンペーン開催中。

「認知症のおかあさんといっしょ2(に)無料キャンペーン開催中」

「お母さんのところに帰る」と言って家を出ようとする義母。

「こんにちは!元気ぃ~!」と女子高生に突然声をかける義母。

幻の家族と会話する義母。

笑いあり、涙あり、驚きありの認知症介護エッセイ。

認知症になっても人生は続く。

むしろ、新たな人生の幕開けかもしれない。

この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、

ユーモアとリアリティで描き出しています。

忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。

もくじ

- 幸せの歌と認知症の女

- 春だけど自分にいいこと何かやってる?

- サスペンスフルな認知症映画「ファーザー」

- 蛭子能収さんと「with弱者」の社会の実現について

- 認知症 花のアートワーク

- 二度と洋食屋には連れていくべからず

- 認知症患者に安心とハピネスを

- 食卓のマナーと認知症

- また今日もざしきわらしがやってきた

- 赤ちゃんはおとなになって働いています

- 要介護認定更新の日

- 認知症と回想療法士

- リス系認知症患者の冬じたく

- 京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族

- 認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉

- 認知症患者のごあいさつを受け止められますか?

- みかんせんべいに秘められた物語

- 魔女っ子カーチャン

- 親の介護は5年で卒業(というマイルール)

- どんな子どもも「世界は美しいよ」と実感させてくれる

- 認知症患者の純粋な「かわいい」の価値

- 鏡の国のお義母さん

- 「痴呆症」は老害ワード?

- 義母の入院

- 食べ物の恨みは死ぬまで残る

- 入院していたことなんて記憶にありません

- お母さんといっしょの夏休み

- 義母の回復と阿佐ヶ谷の七夕まつり

- 笑える遺影

- 秋の最後の日の散歩

- 年末の認知症ミステリー

- 義母のお正月スペシャル

- 90歳は人生卒業の齢?

- 生きるとは死ぬまで幻想を抱き続けること

- 認知症になっても人生は続くか?

- AI・ロボットが“理想的・人間的な認知症介護”を実現する

(全36編採録)

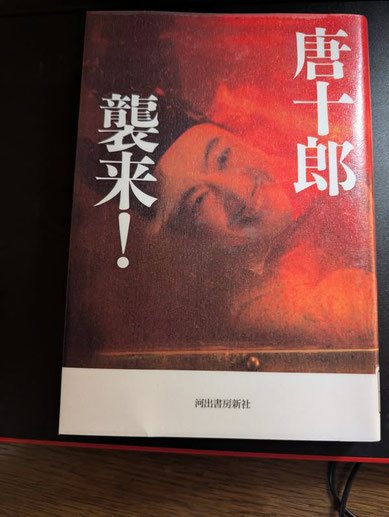

今また、唐十郎 襲来!

かつてのアングラ演劇シーンのヒーロー 唐十郎の一周忌。

昨年11月に出された追悼本

「唐十郎 襲来!」(河出書房新社)を読んだ。

現代演劇を研究し、過去、唐十郎界隈の評論も出している

評論家・編集者の樋口良澄氏がまとめたものだ。

同氏を含め、30人以上の人が、

それぞれの「唐十郎体験」を、

証言・エッセイ・読解・インタビュー・短歌・俳句など、

様々な形の文章で語っている。

中には寺山修司、蜷川幸雄のものも。

もちろん、過去の原稿を転載したものだが。

あの演劇界の巨人たちがみんなそろって、

あちらの世界に行ってしまったんだなぁと改めて実感。

蜷川幸雄のパートは、2011年の唐さんとの対談になっており、

二人の対談は、これが最初で最後だったようだ。

唐さんが「蜷川くん」と呼んでいるのが面白い。

●不破万作のインタビュー:伝説の舞台裏

特に心に残ったのは、状況劇場の初期から劇団員として

長年、活躍し、名脇役として名を馳せた不破万作のインタビュー。状況劇場が活動した1960~80年代は、

まだインターネットがなかったので、

この劇団にまつわる話題、唐十郎にまつわる逸話は、

良きにつけ、悪しきにつけ、いろいろな尾ひれがつき、

事実を大いに誇張した伝説として語られていた。

1969年、新宿西口公園で芝居を強行上演して逮捕された事件、

寺山修司の天井桟敷との乱闘事件、

そして、何度も行われた海外ゲリラ公演――

しかも当時まだ治安も環境も劣悪だった

アジアから中近東地域の旅公演などの話を本や雑誌などで読み、

当時学生だった僕たちは、唐十郎と状況劇場に対して、

途方もないスケールとエネルギーを持った、

天才、怪物演劇集団のイメージを抱いたものである。

不破万作はその舞台裏を明かし、いろいろ事件を起こしたものの、唐十郎も普通の人間だったのだなぁと、

ほほえましい思いになった。

特に妻だった李麗仙の前では小さくなっていた――

という話には笑ってしまった。

昨年も書いたが、僕も状況劇場の入団試験を受けに行って、

一度だけ、じかにこの夫婦に会ったことがある。

李麗仙は攻撃的でちょっと怖かったが、

唐さんは抱いていたイメージとのギャップもあって、

ずいぶん優しい人だなぁという印象が残っている。

そして唐さんに「きみの作文は面白かった」と言われたことが、

今の自分を支える柱の一つになっている。

●久保井研のインタビュー:

後半の創作活動を継続可能にした作劇スタイル

現在、座長代行・演出として唐組をまとめる

久保井研のインタビューもよかった。

彼と編集者・樋口との対話で、

状況劇場時代、「戦後復興した街に対する違和感」を

創作活動の根源にしていた唐十郎が、

唐組として再出発するにあたり、

「新しいメディアによる新しい現実を描き、

豊かさの中で右往左往する人間を描く」という

手法に切り替えたという話は、とても興味深い。

過去の実績・作劇法にこだわらず、自分の演劇を続けるために、

テーマとなる現場に出かけ、独自の取材をして戯曲を書くという、状況劇場の頃とは違う作劇スタイルは、

唐十郎の後半の創作活動を継続可能にした。

どんな天才でも、何十年にもわたって、クオリティが高く、

パターンに頼らない創作を続けるのは至難の業だ。

唐十郎が偉大なのは、なりふり構わず変えるべきところは変えて、好きな演劇を、けっしてブレることなく、

半世紀以上、死ぬまでやり続けたことである。

●永堀徹のエッセイ:唐十郎の原点

そして、もう一つ感動的だったのが

「唐十郎の原点」という唐十郎=大鶴義英の、

明治大学時代の一つ年上の先輩である永堀徹のエッセイだ。

1960年の安保闘争の挫折によって、活動継続の危機に瀕した、

彼らの明治大学実験劇場は、

都市の中での演劇に距離を置こうと、

茨城県の農村に地方公演に出かける。

都会と田舎との情報格差・ライフスタイルの違いが大きな時代に、若者たちが見知らぬ土地で、

どのように芝居をやり、何を得たのか?

タイトル通り、「唐十郎の原点」が、

まるで昨日のことのように鮮やかに、

朴訥な文章でつづられている。

最後のほうは読みながら涙してしまった。

本当に唐十郎はこの若き日の体験を基点に、

生涯、紅テントを持続し続け、それは今また、

後進に受け継がれた。

1960年代の日本の演劇ルネサンスが生んだ奇跡である。

あれから1年。

永遠の演劇少年・唐十郎に改めて合掌。

電子書籍

認知症のおかあさんといっしょ2

5月6日(火)15:59まで

無料キャンペーン開催中。

もくじ:

・京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族

・認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉

・認知症患者のごあいさつを受け止められますか?

(ほか 全36編採録)

義母の「むき出しの欲」から人生の幸福度について考える

先月、義母をショートステイに預けたら、

ちょっとしたトラブルがあった。

他の利用者が持っていたぬいぐるみを

「これは自分のものだ」と言い張り、

ガメてしまったのである。

どうやらその持ち主さんは安心のために、

いつもそのぬいぐるみを持ち歩いているらしいが、

義母に取られて、かなりパニクったようだ。

怒り心頭だったのか、泣き喚いたのか、わからないが、

とにかく大げんか。

スタッフの人は双方をなだめるのに苦労したらしい。

とはいえ、そこは認知症のありがたいところで

執着はいつまでも続かず、5分か10分、

気をそらすと忘れてしまう。

そして、それ以降は義母の目に触れさせない

という措置を取って、一件落着したらしい。

まるで保育園や幼稚園の幼児みたいで、

やれやれという感じだが、ここのところ、

こうしたトラブルが増えてきた。

家のなかでも、自分の食べ残したお菓子や食器、

家族共用のタオルや、使用済みの包み紙などに対して

「わたしのものだ」と異様な執着心を見せ、

それを取り上げようとしたカミさんとケンカになることが多い。

こうした「物に対するむき出しの欲」は

認知症患者特有のものというわけでなく、

今どきの年寄りの「あるある現象」だと思う。

人間らしいと言えば人間らしいし、

子供の場合は可愛さにもつながるが、

おとなの場合は、そうではない。

齢を取ったら聖人のように悟るべきだとは言わないが、

欲に取りつかれた老齢の人間の姿は、

やっぱり醜いなと思うし、哀れさを感じてしまう。

3年前に亡くなった実母(義母より6歳上)には、

こうした傾向はほとんどみられなかった。

いっしょに暮らしていなかったので確かなことは言えないが、

帰省で何泊かした時見ていても、

娘である妹とケンカすることはなかったし、

妹からそれで困ったという話も聞かなかった。

そして施設に入ってからは、

神様の領域に入ったような、穏やかな顔をしていた。

二人の違いは、人生全体の幸福度の違いなのかなと思う。

やはり幸福度が低く、

不満やストレスが多い生き方をしていると、

あるところまでは我慢が効いて体裁を保っていても、

高齢化して社会人としての枷が外れてしまうと、

抑えつけていた欲がむき出しになってしまう。

さらに言うと、母世代(戦前生まれ)の女性は、

やはり伴侶との結婚生活の影響が大きいのだと思う。

僕の両親は、適当に仲良く暮らしていて、

父は一切家事をしない人だったが、

あまり母にやかましいことは言わなかった。

7回忌なので悪いことは言いたくないが、

義父は亭主関白で、かなり義母の「しつけ」にうるさく、

彼女の希望を抑えつけ、

単独で外出することをめったに許さず、

家に縛りつけていたらしい。

いっしょにあちこち旅行に出かけるなど、

表面的には仲良し夫婦と見られていたようだが、

その見た目は、義母が我慢することで

成り立っていたのかもしれない。

もちろん、幸福度はそれだけで決まるものではないだろうが、

いっしょに暮らす人間との相性はかなりウェイトが高い。

今、女性の生き方は昔と比べて多様化して、

もう「すべては男次第、亭主次第」というわけではない。

結婚式のころはテンションが上がっているので、

互いに「幸福にします・なります」と、

ペロッと言えちゃうが、

数年たって、こりゃだめだなと思ったら、

迷わずさっさと離婚したほうが人生を汚さずに済む。

今の日本で「我慢が美徳」と思って生きていると、

欲望むき出しの醜い高齢者になるリスクが高まるのだ。

義母には申し訳ないが、つくづくそう思う。

彼女の名誉のために言っておくと、

欲にかられるのは、あくまで部分的であり、

四六時中そうなっているわけではない。

むしろ普段とのギャップが大きいので、

悲しい気分になり、考えさせられるのだ。

いずれにしても、愛されるジジババにならなくてもいいが、

ある程度きれいで、

子供たちから多少はリスペクトされる人間にりたい。

★おりべまこと電子書籍

Amaazon Kindle

認知症のおかあさんと

いっしょ2(に)

本日5月1日(木)16:00~

6日(火)15:59まで

無料キャンペーン開催。

笑いあり、涙あり、驚きあり。認知症になっても人生は続く。

社会が抱える高齢化問題の一面を、

ユーモアとリアリティで描き出し、新たな視点で捉え直す試み。

福祉関係者や医療従事者には現場の生の声として、

一般読者には自分や家族の将来の姿として、

多くの示唆を与えてくれるでしょう。

ユーモアを失わない文体と鋭い観察眼が、

重いテーマを読者に負担なく伝える稀有なエッセイ集です。

昭和の価値観はどこまで生き延びるのか?

昨日は、昭和100年の「昭和の日」だった。

最近は、なんでもデオドラントしないと気が済まない

ホワイト社会が進行中で、

昭和の価値観が次々とバッシングされている。

中居正広の性暴力問題から発展したフジテレビの問題しかり。

八代亜紀のヌード写真入りCDの問題しかり。

●性暴力を受けた女性がセクシー写真集を出すふしぎ

中居くんを擁護するわけではないが、性被害を受け、

PTSDになったという元フジテレビの女性アナが、

自身でカミングアウトした本や

セクシーな写真集を出しているのは、僕には理解しがたいし、

同性の間でも首をかしげている人は多いのではないか。

いろいろ理屈や事情があるのだろうけど、

いちいちそれに耳を傾ける人はそんなにいないだろう。

そしてまた、不思議なことに、彼女のこうした奇異な行動には、

僕が知る限り、あまり批判的な意見を聞かない。

被害者なのだから、

ということで優しくしなくてはいけないからか?

下着や水着の写真集を買うことで彼女を応援しようということか?それとも中居くんの擁護者・性暴力の容認者と思われるのが

嫌だから?

これもやっぱり僕には理解できない。

まだまだ昭和の価値観に染まっている人たちは、日本人の大半を占めていると思うが、みんな、このホワイト社会化についていっているのだろうか?正直、僕は息切れしている。

●昭和歌謡の女性歌手は花魁である

八代亜紀さんのCDの件は、裁判沙汰に発展する気配だが、

当のレコード会社は、そうなる前に発売してしまった。

転売目的で買った人も大勢いるようで

早くも高値を付けて売られている。

これは裁判になる前に商売完了という筋書きだ。

裁判に持ち込まれたとして、どんな裁きになるかはわからないが、倫理的にはともかく、

このレコード会社の社長が法律的に重罪になるとは思えない。

今でこそ「昭和歌謡」は、音楽通からもリスペクトされているが、昭和の時代、歌謡曲の歌手、

特に女性はクラブのホステスとほぼ同様の扱いだった。

という言い方に語弊があれば、江戸時代の遊郭の女郎、

あるいはもう少し上の花魁という扱いである。

今年のNHKの大河ドラマ「べらぼう」の主な舞台・吉原は、

江戸最大の遊郭があった街。

とびきり歌のうまい花魁は大人気で、

彼女のためなら大金を貢ぐという旦那は大勢いただろう。

ただし、社会的には身分制度の埒外で、

身請け制度があったことからも、

人間ではあるが「商品」としてのニュアンスが

強かったと思われる。

昭和はまだこうした江戸時代の芸能文化の流れを引きづっていて、歌ったり踊ったり芝居をしたりする人たちは、

一種の「商品」として見られていたと思われる。

たとえ八代さんほどの大歌手だとしてもだ。

だから「権利を買い取って所有している」という、

かの社長の主張は、

(下品だが)昭和の価値観からすれば正当なものだし、

その権利を使って商売するのが、どうして悪いのだ?となる。

亡くなって自分の意思を示せない八代さんの写真を出すことには

僕も反対だ。

だが、かといって

「八代さんが生きていたら絶対に認めないはずだ」という意見は

勝手な決めつけだろう。

僕は「多くの人に自分が若い頃の美しい姿を見てほしい」と

希望することも十分あり得ると思う。

女性の方々はどう思うだろうか?

●人間臭さ・エロ臭さにおう昭和の価値観はいずこへ

エロい方向の話に偏ってしまったが、

今後、AIが浸透し、様々な情報が整理され、

管理社会・デオドラント社会が進展してくると、

その一方で、ある意味野蛮で、汚く、

下品でいい加減な昭和の価値観は

ますます重要性を増してくるだろう。

なぜなら昭和が(もしくは20世紀が)人間による、

最後の、人間臭い時代、

最後のエロ臭い時代として認識されるようになるからだ。

その後、人間臭さ・エロ臭さを脱臭された人間はどこへ行くのか?昭和の価値観はどこまで生き延びるのか?

とても楽しみである。

それにしても、こんなことを考えている時点で、

僕はもう、時代に取り残された昭和人なのだろうと思う。

認知症のおかあさんといっしょ2(に)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99

5月1日(木)16:00~6日(火)15:59

6日間無料キャンペーン開催!

この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、ユーモアとリアリティで描き出しています。忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。

認知症患者専門店は商売繁盛?

先日、義母を美容院に連れて行った。

前にも書いたが、お抱え美容師(?)のTさんは、

腕はそこそこだが、接客の達人である。

義母は普段ニコニコしているが、

自分の体をいじくられるのが大嫌いで、

医者などでも随分と手こずる。

なので、正直、なるべく連れていきたくない。

美容院も何かされる、どこかいじくられるに違いないと、

カンがはたらくのだろう。

カミさんと二人がかりで、

できるだけご機嫌のいい状態で連れていくのだが、

店のドアの前まで来るとさっと顔色が変わり、足が止まる。

断固として入ろうとしないこともあり、

そういう時はやむを得ず、そのまま近所を

一回りして戻ってきたりする。

しかし今回はちょうどいいタイミングで、

Tさんがドアを開けてくれて、目が合うと

義母の表情がふわっと崩れた。

Tさんは、認知症患者の扱いに慣れているのか、

それとも単純に相性がいいのかわからないが、

一旦店に入ってしまえば安心してまかせられる。

すごく丁寧な接客というわけでなく、

適度にフレンドリーなところがいいのだ。

何かあったときのために、

一応、僕たちは店内の待合スペースにいるのだが、

これまでトラブルが起こったためしはない。

今回はピンクっぽい金髪にして

「ほぉら、かわいくなりましたよ」と言われ、

義母はご満悦である。

家からすぐ近くというわけでなく、

徒歩15分程度(義母を連れていると20分程度)。

あちこちいろんな店を試したが、

もうここしかないと、この2,3年は完全に御用達である。

もしこれから認知症患者が増えるとしたら、

そういうお客に対しても、柔軟に対応してくれる店は重宝され、

繁盛するだろう。

どのジャンルにも「認知症患者専門店」

なんてものができるかもしれない。

おりべまこと電子書籍

「認知症のおかあさんといっしょ2」

https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99

5月1日(木)16:00~6日(火)15:59まで

無料キャンペーン開催。お楽しみに!

「お母さんのところに帰る」と言って家を出ようとする義母。「こんにちは!元気ぃ~!」と女子高生に突然声をかける義母。幻の家族と会話する義母。笑いあり、涙あり、驚きありの認知症介護エッセイ。認知症になっても人生は続く。むしろ、新たな人生の幕開けかもしれない。この異色のエッセイ集は、社会が抱える高齢化問題の一面を、ユーモアとリアリティで描き出しています。忌避されがちな認知症を、新たな視点で捉え直す試みです。

21世紀の「傷だらけの天使」(小説版)をどう読むか?

「傷だらけの天使―魔都に天使のハンマーを―」は、

作家・矢作俊彦が2008年に出した小説(講談社文庫)である。

題名で察しがつくように、これは「傷だらけの天使」の小説。

30年後の後日談だ。

今年になってからAmazpn Primeで

「傷だらけの天使」全26話を見た僕は、

頭の中で、かつての傷天熱が再燃。

いろいろネットで情報をあさり、書籍として出版されている

解説本「永遠なる『傷だらけの天使』

(山本俊輔・佐藤洋笑/集英社新書)」を、

そして、この小説を読んでみた。

●1か月近く書けなかった感想

あの衝撃の最終回でラスト、

いずこともなく去った小暮修(萩原健一)は、

30年後、どうなったのか?

それを描いた物語となれば、

傷天ファン、ショーケンファンなら、

興味を持たずにはいられないし、ぜひ読むべき作品である。

……と言いたいところだが、

同時に「読まないほうがいいよ」とも言いたくなる内容である。

思い出は思い出のまま、大事に取っておいたほうがいい。

昔の恋人にはもう一度会おうなんて思わず、

かつての美しい面影だけを抱きしめていたほうがいい。

正直、そんな心境になってしまった。

これを読み終えたのは3月末だったが、

どんな感想を書けばいいのか、うまく整理がつかず、

かれこれ1か月近く経ってしまったのは、そのせいだ。

●トリビュート小説の傑作だが

誤解がないように言っておくと、

「傷だらけの天使―魔都に天使のハンマーを―」が、

読むに堪えない駄作というわけではない。

むしろその逆で、これは傑作だと思う。

探偵小説、ハードボイルド小説、エンタメ小説、

どの呼び方が一番いいのかわからないが、

とにかく、こうしたジャンルにおいて、

構成、文体、表現、リズムなど、

相当質の高い作品であることは確かだ。

作者自身が傷天ファンであり、

読者も完全に傷天ファンを対象としているので、

原作ドラマに対するリスペクトも十分すぎるくらい十分。

たとえば冒頭部分は、僕たちがこぞってマネをした、

あの伝説的なオープニング朝食シーンの

完全なオマージュになっている。

同時に、30年後、55歳になったオサムの現状を

ビビッドな表現で読者に伝える始まり方になっており、見事だ。

この冒頭部分が象徴するように、

トリビュート小説として非常によくできており、

いちいち納得できる。

しかし、だからこそ、この物語が、

多くの傷天ファンに与えるダメージ(?)も

大きいのでないかと思う。

少なくとも僕にとってはそうだった。

●萩原健一と市川森一の置き土産

1974年秋から1975年春にかけて日本テレビ系で放送された

「傷だらけの天使」は、

当時、その圧倒的存在感で人気を誇った俳優・

萩原健一を主役にした、

コミカルさとハードボイルドテイストと

人情味を併せ持つ探偵ドラマで、

斬新な内容・演出と、日本映画界を代表する監督らが参加した

「テレビ映画」として話題になった作品だ。

視聴率は振るわなかったが、

その「カッコ悪いカッコよさ」「ろくでなしの生き様」は、

当時の若者たちの心にずっぽり突き刺さり、

大量のファンを生み出し、半世紀を超えて続く伝説となった。

そうしたファンの一人である作者の矢作俊彦は1950年生まれ。

まさしくショーケンと同級生である。

彼はこの作品の執筆に際して、

主演の萩原健一と、脚本家の市川森一から承諾を得ている。

市川は登場人物やドラマの世界観の設定をつくり、

26話中、8つのエピソードの脚本を書いた、

脚本陣のメインライター。

いずれも「傷天」を代表する傑作で、

第1話(制作側の都合で放送時は第7話になった)と最終話も

彼のペンによるものだ。

市川は2011年、萩原は2019年に他界しているので、

「魔都に天使のハンマーを」は、傷天の核ともいえる二人が、

矢作に託して残した、置き土産ともいえるかもしれない。

市川は1983年に同名の脚本集を大和書房から出しているが、

その後、何度も傷天復活の話があったらしい。

しかし、幸いなことに(?)、それらは実現しなかった。

制作上の都合もあったかと思うが、

ファンも齢を取った萩原がオサムを演じる姿は

見たくなかっただろう。

そして、萩原以外の俳優がオサムを演じることも

許せなかっただろう。

●小説の世界だから許される30年後の傷天

しかし、小説の世界――僕たちの想像力の範囲でなら、

それは許される。

キャラクターの描写は的確で、

修が話すセリフの文字からショーケンの声が聴こえてくる。

僕たちは、この物語の中で「55歳の小暮修」と出会えるのだ。

それは他のキャラも同じ。

ここには、オサムがヤバい仕事を請け負っていた、

探偵事務所のボス・綾部貴子も、

その右腕として活躍していた辰巳五郎も出てくる。

最終回で横浜港から外国へ逃亡した貴子は、

もはや探偵事務所の経営者などではなく、

六本木ヒルズを根城とする組織のトップとして、

2000年代半ばの日本の政治・経済・産業界を牛耳る

フィクサーとなっている。

同じく横浜港で逮捕された辰巳は、

あの時、貴子に裏切られたのにも関わらず、

相変わらず手下として、舞台裏を跳梁跋扈している。

どちらも年齢設定は還暦をとっくに超えて

70代ということになるが、

超高齢化社会で、

いまだに昭和のジジババが幅を利かす日本においては、

何ら違和感がない。

それぞれの役を演じた岸田今日子・岸田森も、

すでにこの世を去っているが、

ここも想像力を駆使して、加齢し、より妖怪化した

二人の声を被せて読むといいだろう。

●アキラへの想い

そして、物語の中で絶大な存在感を感じさせるのが、

オサムの弟分の乾亨である。

しかし、アキラはドラマの最終回、つまり30年前に死んでいる。

もちろん生き返って登場するわけではないが、

彼はオサムの中でずっと生き続けており、

ことあるごとに心の底からよみがえってくるのだ。

文字通り、天使になったアキラへの追憶。

若かりし時代の、宝のような思い出と、

あの時、彼を見捨て、死なせてしまったという罪悪感。

それがこの物語の軸の一つになっており、

随所に現れる、ドラマから引用したアキラのセリフを読むと、

若き水谷豊のあの声と独特の言い回しが響いてくる。

(断じて、現在の、杉下右京の水谷ではない)

● 在りし日のエンジェルビルも

それぞれのキャラクターとともに、

世界観もきちんと踏襲しており、

オサムが住処としていたペントハウスも、

舞台の一つとして出てくる。

やはり傷天にはペントハウスが欠かせない。

このペントハウスのロケ地として使われた、

代々木駅近くの代々木会館ビルは、

傷天ファンの間で「エンジェルビル」と呼ばれ、

この小説が出版された当時は「不滅の廃虚」として、

まだ健在だった。

オサムだった萩原が亡くなったのが、

令和が始まった2019年3月。

このエンジェルビルが解体されたのが、同じ年の8月。

単なる偶然だろうが、ファンとしては

何らかのつながりを感じたくなる。

●1970年代と21世紀ビギニングとの融合

そんなわけで原作の世界観に忠実に……と言いたいところだが、

あくまでこちらの時代設定は、ゼロ年代半ば。21世紀の物語だ。

30年が過ぎ、もう世界は変わっているのに、

1970年代と同じ世界観で描くのは、逆にウソになる。

作者はそのあたりも心得ていて、

バーチャルワールドや生殖医療などの要素も入れ込んでいる。

1970年代には、ほとんどSF小説・SF映画に出てくるものが、

ここでは現実として違和感なく描かれており、

かつての傷天を、21世紀の物語としてシフトさせているところは

心憎い。

しかも、ゼロ年代半ばといえば、

まだデジタル社会への移行の途上で、

インターネットが今ほど社会に普及しているとは言い難く、

スマホも世のなかに登場していない。

そうしたなかで、こうした要素を駆使して描いたのは、

かなり先進的だ。

●残酷な結末

僕が最初に「読まないほうがいいよ」と言ったのは、

この「21世紀の傷天」の物語世界を形作る

キーマンが存在するからである。

それは貴子でもなければ、辰巳でもない。

他の新たな登場人物でもない。

それは原作ドラマを知る者なら、誰でも知っている人物だ。

物語の終盤、その人物とオサムとの、

二人きりの対決のシーンが描かれる。

まるで目の前で、

あの傷天のアクションが展開されているような見事な筆致。

しかし、そのシーンで、それまでのすべての謎が解け、

物語の文脈が明らかになると、

そのあまりの運命の残酷さに慄然とする。

原作のメインライター市川森一が、ドラマ作りの信条としていた、

とびきり賑やかで楽しい夢と、

奈落の底に落ちるような現実とのコントラスト。

矢作俊彦は、この後日談でも、それをしっかり踏襲した。

55歳になったオサムが、

最後に何と向き合わなくてはならなかったのか。

誰と闘わなくてはならなかったのか。

当たり前のことだが、30年もの月日が経てば、子供は大人になる。

これだけ言えば、原作を知る人は、もうピンと来るだろう。

粗野で風来坊のように生きてきたオサムだが、

彼は家族を大事にする男でもあった。

しかし、彼はそのかけがえのない家族に裏切られてしまう。

「魔都に天使のハンマーを」は、家族の物語でもあるのだ。

読み終えた後、僕は原作の様々なシーンを思い出して、

思わずため息をついてしまった。

そして、やるせない気分に覆われた。

すべて辻褄が合い、すべてが納得できる内容である。

この後日談を、一級のエンタメ小説として構築するためには、

こうするのが最高の手立てだったのだろうと思う。

でもなぁ、こうなるなら、

もう少しダメダメな話でもよかったよなぁと思ってしまった。

最後の最後に、ほんのちょっとした救いはあるんだけど。

●ショーケン死すとも傷天死なず

というわけで、長々と書いてしまった末にもう一つ気付いたのは、

傷天の30年後を描いたこの作品は、

もう20年も前に書かれたものだということ。

この20年の間にまた時代は変わった。

萩原や市川をはじめ、傷天関係者は相次いでこの世を去った。

エンジェルビルも代々木から姿を消した。

でも、その代わりに、U-NEXTやAmazon Primeなどの動画配信で、

多くの世代が、半世紀前の、

若かりしオサムとアキラの活躍を見られるようになった。

物語のなかで55歳になっていたオサムは、

もう後期高齢者の仲間入りをしている。

貴子や辰巳は90代になるだろう。

それでも超高齢化社会では、

この物語はまだ続くのではないかと思わせる。

傷天伝説の一部となった「魔都に天使のハンマーを」。

最初に「読まないほうがいいよ」と言っておきながら、

今さらだが、勇気を出して読んでみることをおすすめする。

青春の思い出の湯に浸るのは気持ちいいが、

やっぱりそれだけだと、今を生きることにはつながらない。

今を生きて、傷天を未来に伝えていきたい。

ショーケンが死んでも、「傷だらけの天使」は死なない、きっと。

80代も20代も、20世紀ロックカルチャーを共有する時代

エリック・クラプトンの来日公演に行ってきた

K君(24歳)の報告を聴く。

「レイラ」はやらなかったが、

いきなり「ホワイトルーム」や「サンシャイン・ラブ」の

クリームナンバー。

80歳で武道館ライブを行ったクラプトンは、

2年前、自ら作った同会場の最年長記録を更新したという。

クラプトンとほぼ同年代と思しき、隣の席のじいさんが彼に向って、まるで孫に語るように

「クラプトンが日本に来るのもこれが最後じゃろう」と語った。

その目は涙ぐんでいたという。

80で1時間半のライブをやっちゃうクラプトンも偉いが、

武道館まで足を運んでくるあんたも偉いよ。

そこで僕も思わずK君に語ってしまった。

いや、おまえ、クリームって、俺が中高生のころは、

すでに伝説のバンドだったんだよとか、

俺の友達が高校の文化祭でクリームのコピーやって

鼻高々だったんだよとか、

ベース、ドラムと3人のバンドで、

協調性やバンドとしてのまとまりとか、曲の完成度とか、

そんなのどうでもいいと思ってる連中で、

いつも崩壊ぎりぎりのところで演奏していたんだぜとか、

「ホワイトルーム」や「サンシャイン・ラブ」は、

1960年代後半の時代精神を描いたの歌詞だけど

、一回りして、今の時代に合ってるかもなとか、

ベースのジャック・ブルースも、

ドラムのジンジャー・ベイカーもとっくの昔に死んじゃったけど、クラプトンはヤクまみれになっても、

女でひどい目にあったり、ひどい目に合わせたりしても、

息子が死んだりしても、

この齢になるまで生きてきた。生き残ってきた。

もうカネも名声も十分すぎるほど手にしているのに、

それでもライブをやるっていうのは、

根っから音楽が好きなんだろう。この際、

死ぬまで日本に来続けてほしいよなとか、

そんなどうでもいいことをえんえん語ってしまったが、

K君は好青年なので、

しっかり相槌を打ちながら、僕の話に耳を傾けてくれた。

正直、僕はそれほどクラプトンファンではないので、

演奏を聴くのはYouTubeで十分と思っているのだが、

わざわざ来日公演に行った、

アート、カルチャー大好きのK君の話は面白かった。

それにしても、80代も20代も音楽が共有できる時代が来るなんて、まったく想像できなかった。

こうして20世紀のポップ&ロックカルチャーは

未来に引き継がれていく。

のだろうか?

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。