- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

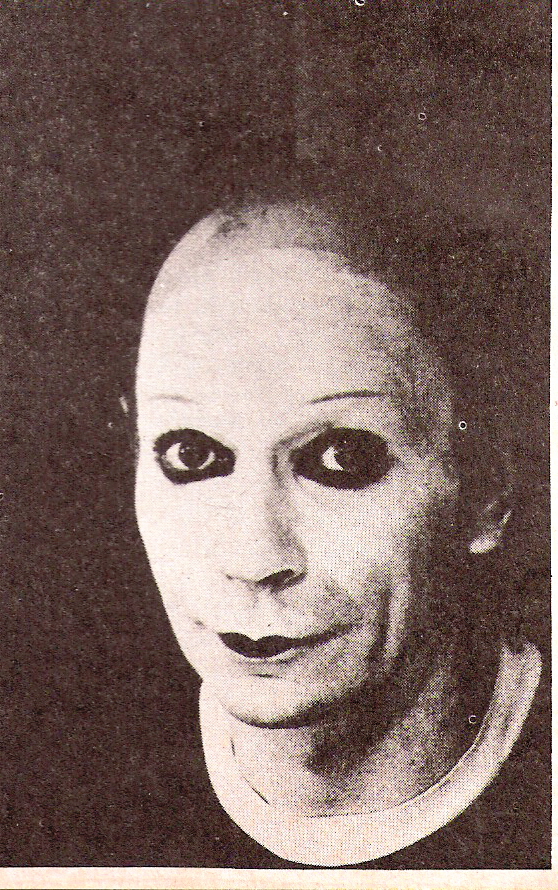

リンゼイ・ケンプのダンスの記憶

道化師の画像を見ていて、

リンゼイ・ケンプのことを思い出した。

ケンプは英国のダンサーであり、パントマイマーである。

俳優として映画に出演したことも何度かあったが、

基本的は舞台が命の人で、

自分のカンパニーを持ち、ダンス、パントマイム、

演劇を融合させたような舞台を作っていた。

音楽好きな人にはデビッド・ボウイやケイト・ブッシュの

ダンス、パントマイムの先生として

その名を聞いたことがあるだろう。

「ジギースターダスト」時代のボウイ、

デビューした頃のブッシュのライブパフォーマンスには

ケンプの影響が強く表れている。

僕も1985~87年、ロンドンに在住していた期間、

何度かケンプの公演を見に行った。

「フラワーズ」という舞台が特に印象に残っている。

彼のステージは、高貴なクラシックアートと

サーカスやバーレスクのような、

下卑た猥雑な「見世物」のエッセンス、

さらに1970~80年代のポップカルチャーなどが

絶妙にブレンドされた、

神と人間の間を行き来するような、魅惑的な世界だった。

日本のカルチャーにも造詣が深く、

能や歌舞伎の要素も取り入れていた。

今世紀になってからも何度か来日公演を行い、

若い頃と変わらない元気さを見せていた。

いったいいつまで踊り続けるのだろうと思っていた。

そんな彼が2018年に亡くなっていたことを知ったのは

昨年のことだ。

ネット上でケイト・ブッシュの追悼コメントを読んだ。

80歳。直前まで次回のステージの準備をしていたようだ。

踊りながら倒れたのかもしれない。

「死ぬときも前のめりで死ね」という

セリフを思いだしたが、

生涯ダンサーとしては理想的な最期だったのかもしれない。

拙作「ピノキオボーイのダンス」(Kindle電子書籍)

に登場する老ダンサーは、ケンプをイメージして書いた。

https://www.amazon.co.jp/dp/B08F1ZFLQ6

彼は廃棄物となったロボット少年を救い、

彼に踊ることを教える。

老ダンサーの魂は、ロボットダンサーの体を借りて

未来を生きる。

彼のパフォーマンスの映像・音声データが豊富にあれば、

何十年か先、そんなことが実現するかもしれない。

僕たちはそういう時代を生き始めている。

おりべまこと電子書籍第7弾 SF長編小説「ピノキオボーイのダンス」本日発売!

【あらすじ】

21世紀からそう遠くない未来社会。

人間は労働力のみならず、エンターテインメントや精神面のケアなど、暮らしのあらゆる分野でロボットの力に頼って人生を送っていた。子どもや恋人を貸し出すレンタルロボットビジネスも盛んだ。

12歳の少年の姿をしたロボットもいろいろな人間のためにレンタルされて働いてきたが、酷い虐待を受けて故障し、喋ることができなくなっていた。

廃棄処分にされることを怖れて逃げ出した少年ロボットは旅の末、街の広場で年老いたダンサーと出会う。彼を〈かけがえのない友だち〉と呼ぶダンサーと一緒に暮らし始め、ダンスを学んだロボットは、踊ることで自己や世界を表現する喜びを発見し、過去の傷を癒していく。

その特異な才能に気付いたダンサーは「こころの医師」になることを薦め、彼を下町の小さな劇場の舞台に立たせる。

病み荒んだ観客たちに交じって、その劇場にやってきたのは、美しい若い女のレンタルロボット。彼女との出会いによって、神業的なスピリットダンスとして昇華した少年ロボットの演技はたちまち評判となり、大劇場の興行に招聘されるようになる。

しかし、師匠のダンサーは「自分のすべきことを見失わないように」と言い残し、彼のもとを去っていく。同じ頃、戦争が勃発し、世界は瞬く間に戦火に包み込まれた。

戦争を厭う人々は、スターになったロボットのダンスに希望と癒しと救済を見出そうとするが・・・。人間とロボットとの間で明滅する光と闇を描くSF長編ファンタジー小説。

【もくじ】

1 世界が機械仕掛けになる、ほんのちょっと前の話

2 電子頭脳は少しずつ動いていた

3 古い感情のデータがどっとあふれ出す

4 すべてを思い出した

5 子どもの頃、ぼくたちは友だちだった

6 人間はどうして自分たちに似せてロボットをつくったのか?

7 心にささやかな奇跡を起こせるかもしれない

8 ぼくたちのダンスは医術だ

9 人間の女はめんどくさい

10 折りたたまれていた白い翼がみるみるうちに伸びて広がった

11 その営みが始まった

12 いわれなき妬みや嫉みや憎しみも引き受けなくてはならない

13 幸福になったということだろうか?

14 新しい夢を探しに行くときが来た

15 脊椎動物の最高進化形になる

16 自分がやるべきことを見失わないように

17 血も涙も一滴も流されない

18 あなたはどこから来たの?

19 とても小さな素粒子のような種

20 造物主の意志だろうか?

21 生きるの死ぬのとジタバタしたいだけなんだ

22 こんなとき人間はどんな顔をするのだろう?

23 人を殺さない戦争は今だかつてない

24 アウ

25 くちびるだけを動かして堕天使はもう一度つぶやいた

26 でも行かなくてはならない

27 自分を守らなくてはならない

28 それは最後のダンスだった

29 記憶は失くしても身体は覚えていた

30 誰にも気づかれないようにひっそりとうめく

31 ただひたすら破壊と殺戮を繰り返すだけの機械だ

32 あなたといっしょに踊れるかもしれないという夢があるから

33 もうここにはいられないよ

34 そのための長い長い冒険がいま始まった

●アクセス

https://www.amazon.co.jp/

からコードナンバー ASIN: B08F1ZFLQ6

または「おりべまこと」、

または書籍名「ピノキオボーイのダンス」を入れてアクセス。

●Kindle無料アプリをインストールすれば、

今すぐスマホやタブレットで読める!

https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/kcp-landing-page

●1ヶ月¥980でどんな本も読み放題の

「Kindle unlimited」も利用できる!

https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/hz/subscribe/ku?shoppingPortalEnabled=true&shoppingPortalEnabled=true

クローン犬ビジネス

数日前だが、テレビでクローン犬の話題を採り上げていた。

亡くなった愛犬のクローンを作ってよみがえらす。

韓国の企業ですでにそのビジネスが始まっているというニュースだ。

資本主義社会ではビジネスという名のもとでなら何でも起こり得る。

最近はAIやロボットが話題に上って、クローン技術については一般的にはあまり表立つことは少なかった。

が、もちろん時代とともに確実に進歩している。

愛犬家の人たちにとって、ペットロスによる精神的ダメージは深刻だ。

そうしたニーズに応じるこのビジネスは現在のところ、1頭につき日本円で1000万円の値段がついている。

この値段だとさすがにかなりのセレブでなくては利用できない(ニュースではドバイからの注文が多いと言っていた)。

しかし、それだけのお金を払ってでも可能なら愛犬を蘇らせたいと言う人が世界には確実に一定数いるのだ。

さて、ここまで読んであなたはどういう感想を抱いているだろう?

ぶっちゃけ、僕はやっぱりひどい悍ましさ・禍々しさを感じた。

そうした反応を予想して、その韓国の企業のスタッフは「今は反対する人が多いでしょう」と答えていた。

何でも新しいものに人々は拒否反応を起こす。

テレビだってゲームだってパソコンだって最初は歓迎されたわけではなかった。

しかし、いざそのメリットを知り、社会に浸透しだすと、そうした抵抗感はあっけなく消えていく。

そしてもはや生活に仕事に、なくてはならないものになっている。

AI・ロボットもその例に漏れないだろう。

クローンもまた然り――というわけで、スタッフさんは自信満々だ。

クローン犬が広く認知され、人間の社会生活に無害であれば、そして技術がさらに進化すれば、おそらく10年後には今の1000万円が100万円くらいにコモデティ化するのではないだろうか。

これなら庶民でも頑張れば手の届く範囲だろう。

愛犬のためなら100万円くらいは借金してでも、財産の一部を売ってでも割とすぐに作れる。

そうしたお客さんが増えれば、企業の方はビジネスを拡大できる。

最大のネックはもちろん倫理的問題だ。

人間の場合は、かけがえのない個人の複製を作れば、人間の尊厳を侵す行為として大論争になるが(でも実際にすでにクローン人間は存在しているらしい)、動物の場合はどうなのだろう?

犬の尊厳、猫の尊厳、フェレットの尊厳などは、守られるべきものとして存在するのか?

はたまたこれは動物を虐待する行為に当らないのか?

これは当事者であるワンちゃんに訊いてみないとわからない。

はなはだ不勉強でよく分からないが、こうしてビジネスとして始まっているということは、法的規制は今のところ、まだないということなのだろう。

でも僕はやっぱりネガティブにしか捉えられない。

しかし、わが子同然の愛犬を亡くした飼い主の立場に立つとどうなのだろうか?

許されるのならもう一手に、自分の腕に抱きたいという欲求を、

そうたやすく否定できるだろうか?

AIライター・ロボットライター

アメリカではすでにスポーツ報道の記事など、ある程度、文章の定型が決まっている記事に、実験的にAIライターが導入されつつあるようです。

いつ、どこで、誰と誰(どことどこのチーム)が試合をやって、どういう経過でどっちが勝ったか。

チームなら活躍したのは誰か。

その結果、どんな状況になったか(プロ野球なら優勝のマジックナンバーが点いたとか)。

観客はどんな様子だったのか・・・。

詳しいことはわかりませんが、試合ごとにデータを入力していけば、自動的に記事を書き上げてくれるのだそうです。

近年、ライターの仕事の賃金は下がる一方で、相場もずいぶん安くなってしまいました。

日本でも新聞、雑誌、ウェブなどの一般的な記事は、10年後はAIライターが書いているのではないかと想像します。

でも、ものを書くという行為は、目的・媒体・課題・どのレベルだったら読者を満足させられるか・・・といった要素によって複雑に変化します。

情報をちょいちょいと集めて、浅瀬で手足をパシャパシャやるだけで成り立つものもあるし、深く自分の意識の底まで潜らなくては作れない文章もあります。

やっぱりそうだよね。本当に簡単な記事ならAIでもいいけど、ちょっと込み入ったものは、やっぱり人間がやらなきゃね・・・

と安心しましたか?

そう簡単に安心はできないですよ。

人間らしさが要求される分野――たとえばインタビューしないと書けないような記事ならAIには任せられないだろう、という意見があるかもしれませんが、僕はそうした反対意見には懐疑的です。

もちろん、インタビュイー(される側)がどんな人かによりますが、中には人見知り、あるいは人の好き嫌いが激しく、容易に心を開かない人だっています。

営利がらみでも、そうでない場合も、お互い初対面で込み入った話をするのは、かなり繊細さを要する行為です。

そんな時に、AIの力を借りることがあるかもしれません。

多くの人はリラックスでき、愛情を感じられる対象――たとえば子供や、ペットなどの動物には安心して心を開き、悩みを打ち明けたり、相談したりします(自問自答のようなものですが)。

なので、より質の高いインタビュー・取材をするには、インタビュアーを愛嬌のあるロボットや、ぬいぐるみみたいな、抱き枕みたいなロボットにするのです。

質問は遠隔操作でインタビュアー(取材者、ライター)が行います。声もそれなりに可愛い子供みたいな声とか、色っぽい女性とか、やさしく厳かな神父様やお坊さんとか。

相手の心に入りやすい声はどれくらいの高さ、どれくらいの周波数か、どんなリズム、スピード、語り口が最適なのか、AIが計算し、自動的に調整までしてくれるでしょう。

こんなAI・ロボットを使ったコミュニケーション、ライティングが10年後、20年後には普通に行われている・・・かも。

「生産性」という言葉が怖い・重い

「生産性を上げよう」はビジネス現場の合言葉。

ところが近年、この「生産性」という言葉に負のイメージがまとわりつくようになりました。

ついこの間、「LGBTには生産性がない」と発言して炎上した杉田水脈議員。

僕があのニュースを聞いてすぐに連想したのが、2年前の2016年7月、相模原市の施設で園で障がい者殺傷事件を起こした植松容疑者です。

植松容疑者は「障がい者は生産性がない。だから社会に不必要。彼らのためにお金を使うのは無駄遣い」という恐るべき「正義」を振りかざして人を殺しました。

おまけにネット上では彼の唱える「正義」に賛同する者も続出しました。

杉田議員がどういう人かはよく知りませんが、おそらくLGBTの人たちに良いイメージを持っておらず、最近、彼ら・彼女らの声が大きくなってきたのを感情的にガマン出来ず、いかにも正論めいた発言を雑誌に載せたのではないかと推察します。

対象が障がい者・LGBTという違いはあれど、「生産性」という資本主義社会の歪んだ正義のもとにマイノリティを差別し、あわよくば排除しようという根っこの精神は同じ。

でもこれはこの二人に限ったことでなく、多くの人が潜在的に持っている感情なのではないかと思います。

だからまたフォロワーが出てくるに違いないと踏んでいたのですが、今回はネット上でも杉田議員の発言を肯定する意見は今のところ、ほとんどありません。

ちょっと違和感を感じ、なんで今回は出ないのか考えてみたところ、2年前の事件から「生産性」という言葉にマイナスイメージが貼りつき始めたからではないかと思うのです。

僕を含め、多くの人は「生産性」という言葉を心の中でとても怖れています。

「おまえは生産性がない・低い」と言われてしまったらどうしよう。

これは「おまえは社会に不必要な人間だ」と言われているのとほぼ同じ。

太宰治じゃないけど「生きていてすみません」と謝りたくなってしまう。

そのうち、ビジネス現場にも「生産性の高い」AI・ロボットマネージャーが登場し、生産性の低い人間の僕たちはこき使われるのでないか・・・という不安もだんだん膨らんでいます。

その上、杉田議員のように子供を産む・産まないという分野にまで「生産性」という工業・機械・経済などのイメージをまとった言葉を持ちこまれたら、LGBTじゃなくても自然と拒否反応も起こってくるでしょう。

平成の30年間の最も大きな成果・社会の進化は、人権意識が育ち、どんな人にも人間性を認め、尊重することが当然になったということだと思います。

それはより自分らしく生きることが可能になった、少なくともなり始めている、ということ。

国が貧しい時代は生き続けるのが困難だった人たちが、普通に生きて社会生活が送れるようになったーーその意味をもっとじっくり考えてみるべきではないかと思います。

カレー屋のペッパー君とAI党・ロボット大統領

この間、麻布のインドカレー屋にいたペッパー君。

しきりに「秋はセンチメンタルな季節で・・・」などとほざいていました。

スキルアップしていないペッパー君は、しょせん単なるマスコット人形。

それをいかに賢くするかは、オーナーの人間次第ですが、あんまり賢くないダメダメペッパーくんの方が愛されるのかも。

その一方でAI・ロボット社会は確実に進行しています。

経済・産業で十分役立てられ、社会的認知が進んだら政治でも。

利権やらしがらみやら、人間の欲深さにまみれた政治の歴史を一掃。

世界各国でAI党が設立され、正義を遂行するロボット大統領とその支持者から成る政権が次々と確立され、「民主的賢人政治」に移行していた。

もし不祥事があったら、芸人やらアイドルやらが愛想を振りまいて「ごめんちゃい」と謝るか、涙を流すかして、しのぎます。

ハリウッド映画などではそんな世界になったら、ヒーローが主導権を人間の手に取り戻そうと活躍するドラマが描かれると思いますが・・・現実にはどうか?

今後は真面目にそんなことまで考えて、AI・ロボットと付き合う必要が出てくるでしょうね。

民主化・ロボ化・個別化が進む宿泊ビジネス

こんど初めて民泊を利用してみることにしました。

世界最大級という民泊サイト「AirB&B」にアクセス。

夏、カミさんとお出かけの約束をしていたのですが、腰を痛めて叶わなかったので、11月初旬の連休に3日ばかり京都旅行。

ということで、目的地と予定日を入力すると、たちどころに候補の宿がずらっと出てきました。

ホテルや旅館のように「Welcom、ドドーン!」という感じではなく、外観や周囲の環境の一部、部屋の一部の画像がごく控えめに、雰囲気が伝わる程度にはんなり。

京都なので、中には由緒ある大きな古民家をリノベしたところもあって、いいなと思うと、やっぱりそれなりのお値段。

それでもグループで行って、みんなでシェアすればホテルや旅館よりも断然お得だし、ジャパニーズテイストに浸りたい外人さんなどにとっては、こういうところに泊まること自体が目的の旅になりそうです。

で、第一候補の築80年の長屋をリノベしたところが面白そうだったので申し込んだけど、こちらはNG。

第2候補は川沿いの家。せせらぎを聞きながら京都の情緒に浸れるかと思ったら、部屋の内装がサイケすぎて、こちらもNG。

そして第3候補。今どきのフツー感が漂うところでしたが、雰囲気は好ましく、中心地で交通の便もよさそうなので、ここに決定。

パスポートの写真とサイト専用アプリで撮った写真を紹介して申し込み完了したら、秒速でOKの返事が到着。

その後送られてきたDropBox内には詳細な住所・地図、家の外観、そして鍵を開けるための認証番号が。もちろん、この番号は利用客が来るたびに交換します。

というのが「AirB&B」で民泊を探す際の段取りです。

よくできたシステムでたたしかにこんなのが蔓延り人気になったら、ホテル・旅館業界は大打撃を受け、ブチ切れます。

しかし、インターネットを活用した、こうした民主主義・市場主義のビジネスの流れはもう止めようがない。

加えて、都心の一部のビジネスホテルのように、チェックイン・アウトはすべてコンピューターで。なんでも自動化・セルフ化して、ロボットホテルまであと一歩というところも増えてきまました。

こうなると、セレブ御用達のみたいな超一流はべつにして、一般的なホテル・旅館はオンリーワンの魅力・個性をアピールし、他にはないユニークなサービスを提供しなくては集客できなくなっていくでしょう。

一般的でなく、個性的でないと、また、お客のニーズ・リクエストにマッチしていないと立ちいかない時代。

「ゲーシャロイドと楽しむ、昭和の社員旅行」とかね。

業界はたいへんそうだけど、お客にしてみれば、いろいろユニークな宿が増え、面白い旅ができるのは大歓迎です。

ロボットが社会に出てくるからこそ、人間の在り方について考えられる

先月の「エンディング産業展2017」では、ロボット導師(お経を唱えるお坊さんPepperくん)がセンセーションを巻き起こしました。

じつはここ数日、その提案を行なった企業とやりとりしていたのですが、聞くところによると、反響・問い合わせがものすごく、その大半はかなりネガティブなものだったようです。

「死者を冒涜している」とかね。

目立つし、エンターテイメンタブルなのでメディアにとっては格好の素材。

面白おかしく、なおかつ、「これからの葬式はどうなっちゃうんだ~」みたいな煽るような報道をするので、ひどい誤解を受けた、とその企業の人は語っていました。

ゆるキャラ的な領分でならいいけど、やはり人々はロボットが社会に入ってくるのを快くは思っていないようです。

それが葬儀のような、心に深く関わる領域、人間の尊厳に触れる領域に顕れたので、そういう感情が露呈されたのだと思います。

僕も以前、そのうち、美男美女の看護士アンドロイドとか登場するのでは・・・と書いたことがあったけど、医療・介護・葬祭などの分野では割とロボットが活躍するシーンが多くなるのでは、と考えています。

なんというか、人間よりもロボットに面倒見てもらったほうが気がラクだ~、癒される~という人も結構多いのではないかな。

お葬式もロボットにやってもらいたいという人だって割といるかも。

亡くなる本人はそれでよくても、遺族が許さないだろうけど。

人間の心、尊厳に触れる領域で、ロボットやAIを使うのには相当抵抗があるというのが現在の社会通念だけど、坊さんや牧師さんがロボ化するかどうかはともかく、これからIT技術が入り込んでいくことは必至。

だからこそ「人間の尊厳とは何か?」という議論が巻き起こる。

それって、むしろ良いことだと思います。

というか、これから先は「人間の在り方とは?」「人間にしかできにことって何だ?」を考え、議論するのが、どんな職域でも人間のメインの仕事になるのではないか・・・そんなふうに思えるのです。

人工知能・ロボット社会へ、ぼちぼち心の準備中

●世界最強の棋士

先日は将棋の藤井四段の連勝新記録達成に日本中が湧きかえりました。

天才少年のホットニュースに水を差すつもりはないけれど、彼を確実に負かせる、世界最強の棋士がいます。

人工知能です。

ちょうど藤井四段の新記録がかかった1日前にNスぺで「人工知能」の特集が放送されました。

そこでは「電王戦」と銘打たれた勝負(もちろん公式戦ではありません)で、佐藤名人が人工知能に完敗。

もはやチェスも囲碁も将棋も、人間の頭脳では人工知能に太刀打ちできなくなっているようです。

単に強いというのではなく、人工知能が繰り出す手はあまりに「創造的」で、相手の意表をついている。

人間の将棋の世界が銀河系の一部とすれば、人工知能のそれは全宇宙的。ほとんど神の領域だ

――というのは対戦した佐藤名人、そしてコメンテーターの羽生さんのコメント。

それだけでなく、プログラミングをした開発者も、自分の「子供」であるはずの人工知能のすさまじい学習能力、急激な成長ぶりに驚いている様子でした。

●知識・ノウハウ・創造に関する「巨人」

どうしてそんなことが起こり得るのか?

答えは簡単です。

人工知能は、100人、1000人のプロ棋士が束になって、一生かかっても体験し得ない、天文学的な数の対局をすべて体験し、記憶し、応用し、そこから新しい手を生み出すことができるからです。

つまり、これまで人間が積み上げてきた膨大なデータを活用するからこそできる所業で、けっしてゼロから生み出しているわけではありません。

その過程は僕たち人間が勉強したり、技能をスキルアップさせたりするのと同じです。

先達が伝えてきた資料を読み込んだり、技能を真似て学んだり、練習したり・・・をくり返す中で、どんどんレベルを上げて、さらに上れば自分オリジナルのやり方なり、技なりを編み出していく。

職業訓練だって、スポーツや芸術館関係だって、大雑把に言えば、そうやって身に着け、プロとして選手として成長していくわけですよね?

ただ、人工知能の場合は、そうしたデータを取り込むスピードとキャパシティが人間の脳の能力をはるかに超えている。

ある分野の発祥からこれまでの歴史を丸ごと、ごく短時間で自分のものにできる。

要するに知識・ノウハウ・創造に関する「巨人」なのです。

それに対して人間は小人以下。

自虐的に言えば、虫か細菌のレベルです。

到底かなうはずがありません。

●社会への活用はますますスピードアップ

番組内でもタクシー会社や人材派遣会社など、すでに社会で人工知能が活用されている事例が紹介されていましたが、現在の状況はほんの序の口の先っぽ。この流れは今後、一気に早まると思います。

認めたくない人は多いと思いますが、経済・産業の分野ではこの「巨人」が、人間の業務をコントロールする日はすぐにやって来るでしょう。

「ロボット大統領が生まれる日が来ます」

そういうSFの世界から抜け出してきたような研究者も登場しました。

映画やマンガじゃあるまいし・・・と言いたくなるところですが、自分の利権を主軸に国を動かそうとする各国の政治家を見ていると、彼の言う通り、有史以来の人間の政治の歴史をすべて読み込んだ、人間の事情や性分を、人間よりよく知ったロボットが政治を行ったほうがいいのでは、とも思えてきます。

皮肉だけど、人工知能・ロボットが統治することで、真の民主主義政治が実現するのかもしれない。

●人間が人間である意味は?

そうした経済・産業・政治など、社会のマクロなところに対して、人間一人一人の生活や精神活動などミクロなところには、どうなのか?

こちらも家事をやってくれたり、子供や家族のように心を癒してくれたり・・・といった領域で、人工知能・ロボットの活躍が期待されています。

心のひだまでケアしてくれるロボットって、意外と早く作られそうな気がするなぁ。

そうなっちゃうと、人間はどうすればいいのだろうか?

少なくとも、役に立つ・立たないとか、優秀・優秀でないとか、そうした、現代社会の中心にある基準は相当薄れてきてしまうのではないでしょうか。

●ぼちぼち準備が必要なようです

「心の準備はできていますか?」

番組はそんなナレーションで締めくくられていましたが、本当に少しずつでも心の準備をしていかないと、人工知能がコントロールし、ロボットが活躍する世の中になった時、人間としてのアイデンティティはたやすく崩壊してしまうと思います。

ところで、Nスぺのこのシリーズ、これまでいつも「綾波レイ」の声で響いてきていたのだけど、今回はなぜか林原めぐみさん本人の声として響いてきました。

なぜ? 不思議だ。

ビートルズ伝説×ロボティクス・エンターテインメント事業

再生可能なデータがあれば、20世紀の伝説はロボティクスでよみがえり、後世に伝承される。たとえば、The Beatles。

●ビートルズ未来作戦

ここのところ、ネット上でやたらビートルズ関係の広告を目にするなぁと思ったら、今年はポップミュージックの大革命と言われ、世界初のコンセプトアルバムである「サージェント・ペパーズ・ロンリーハーツクラブバンド」のリリース50周年ということ。

ジョン・レノンとジョージ・ハリスンはとっくの昔にこの世を去っているし、ポール・マッカートニーもリンゴ・スターも、今さらビートルズをネタにビジネスをしようなんて考えないでしょう。

「ビートルズ」は今や一種のブランドであり、レジェンドと化しています。

そのビジネスはそもそも誰が動かしているのか知らないけど、どう今後の戦略を立てているのか、気になるところです。

メンバーの使っていた楽器が新たに発見されたとか、ジョンがポールに宛てた手紙がオークションでン千万の値をつけたなんて話もいまだに聞きますが、そうした話に興味を示す熱心なファンは、すべからくリアルタイムで聴いていた人たちで、だいぶ高齢化してきています。

そろそろこのあたりで決定的な手を打って若い世代を取り込み、ビートルズの功績を未来に伝えていきたい・・・と考えるのは自然なこと。

●ビートルズランド構想

そこでビートルズくらい世界中で認知度の高いバンドなら、この際、ディズニーランドみたな体験型テーマパークを作ったらどうなんだ?と僕は考えるのです。

ロンドンのアビーロードツアーとか、リバプールのペニーレーンやストロベリーフィールズ巡りは、昔からの定番だけど、バーチャルでそれができる。

サージェントペパーズとか、マジカルミステリーツアーとか、イエローサブマリンとか、中期のビートルズの音楽は、サイケデリック、ファンタジックな世界観を持っているので、アミューズメントに展開しやすい。

体験としても面白いでしょう。

それこそディズニーレベルで資産をドカンと投資し、シナリオや演出についての優れた人材を集めて制作すれば、結構楽しい場所にできるのではないか。

ロンドンかリバプールか、イギリスに本拠を置いて、日本にも「東京ビートルズランド」みたいなのをつくる。

そこは単なるエンターテインメント施設ではなく、世界へ向けて愛と平和のメッセージを送る情報発信基地のような場所であったりする。

そして、キャバーンクラブをイメージしたライブハウスがあり、4人が演奏します。

コピーバンドじゃありません。本物です。

●ビートルズはロボットとして復活する

本物のデータを採り込んだロボット――アンドロイド・ビートルズのライブパフォーマンス。

山ほどあるレコーディングの際の音源、ステージ映像、膨大なインタビューなども含め、メンバーのデータをぜんぶロボットに記憶させ、学習させる。

それをもとにしたパフォーマンスです。

日本のロボット技術は、すでに演劇をやるロボットや、落語の名人芸を再現する、見た目も人間と変わらず、表情も作れるアンドロイドを開発しています。

その技術をもってすれば、メンバーそっくりのロボット(アンドロイド)を創り出すのは、そう難しいとは思えません。

若い世代にアピールするためには、音や映像だけでは迫力が足りない。

「永久保存版」のロボットなら圧倒的に強く訴えられるでしょう。

それに学習能力があるから、新しい曲を生み出すことも可能です。

ナンセンス、ファンタジーが得意なジョン・レノンのアインドロイドなら、気の利いたゲームやアミューズメントの一つや二つ、プランニングできるかもしれない。

もちろん今のところ、夢みたいな話ですが、ビートルズという、あの時代ならではの、世界の若者の精神が作った「文化」を後世に引き継いでいく文化事業(であるとともにビッグビジネス)は、きっと必要とされる日が来ると思います。

それもそう遠い未来じゃなく。

ロボットみたいな人間、人間みたいなロボット

仕事の関係で、ソフトバンクのロボット「ペッパーくん」の写真を何枚か見ました。

ビジネスシーンでも活用され始めたペッパーくん。

チェコの劇作家カレル・チャペックが舞台劇「R・U・R」で初めてロボットを登場させてから、ロボットという概念は急速に世界に広まった。

それから100年が過ぎ、いよいよ本格的に、そして日常的に人工知能・ロボットが活躍する時代が来たようです。

この100年、ロボットのような人間が増えたと言われます。

自分の頭で考えず、誰かの命令に従い、言われたままにひたすら働く人間。

あるいは冷酷で計算高く、人情のない人間。

だけど、ロボットのような人間が増えたのは当たり前です。

それ以前の時代はロボットという概念がなかったのだから「ロボットのような人間」などいるはずがない。

じゃ、それ以前の人間はすごく人間らしかったのか?

みんな自分の頭で考え、自分の判断で行動していたのか?

みんな人情に厚く、温かい心を持っていたのか?

みんな満ち足りてハッピーだったのか?

これからロボットが社会進出します。

僕はなぜか昔から「老人とロボット」という取り合わせに興味があったのですが、高齢者施設におけるロボットの必要性・活用度はかなり高いようです。

お年寄りはロボットなんて怖いし、嫌がるかと思いきや、どうもそんなことはなく、むしろ子供とよりも相性がいいなんて声も聞かれます。

ロボットのように働いてきた人間、ロボットのように生きてきた人間が年老い、施設に入り、人間のようなロボットに世話してもらう。

そして失っていた「人間らしさ」を取り戻す。

けっしてアイロニーでもブラックユーモアでもなく、これからあちこちでそんな物語が生まれてくるかも知れません。

でも、そこでまた疑問が湧き起る。

「人間らしさ」っていったい何?

「人間らしい」って、どういうこと?

それを人間自身に考えさせるために、ロボットは人間の群れの中に入ってくるのかもしれない。

子供の成長

自分の子供がちっとも成長しなかったら、僕はどうなるだろう?

やっぱり悩むし、嘆き悲しむだろう。

腹を立てて、サーカスに売り飛ばしてしまうことだってするかもしれない。

そうしちゃった人がいます。もちろんマンガの話だけど。

アトムの生みの親・天馬博士は、トビオという息子が事故で死んでしまったのを悲しみ、その身代わりにアトムを作りました。

ロボットなんだから成長しないのは当たり前。

そんなこと最初からわかっていたはずなのに、息子可愛さのあまり、その事実を受け入れらえず、あげくの果てに前述したような児童虐待の極み。

天才科学者として世間から尊敬されていた人ですが、このふるまいは完全に幼児以下のレベルです。

天才と言われる人は、子供の心・子供の感性を持っていて、それが仕事に結びつけば、肯定的にみなされるだけど、こと親としては失格者。

子供に子供は育てられません。

でも最近は子供が子供を育てていることはままあるようです。

天馬博士とは逆に、子供に成長してほしくない、という人。

ずっと小さくて可愛いまま、幼いままでいてほしいという人が少なくない。

そりゃそうだよね。

大きくなっちゃったら可愛くないもんね。

特に男は自分よりでかくなっちゃうし、髭やら何やら生えてくるし・・・。

と、もちろん冗談だと思って笑って話を聞いていると、

最近はどうもそうではない人も結構いたりして・・・。

仲良し親子はいいのだけど、 聞くところによると、中学生になっても、高校生になっても、20歳過ぎても、いっしょに風呂に入っている異性の親子がいるとか。

信じられないけど、本当の話らしい。

いろんな親子の在り方があっていいと思う。

けど、やっぱりおかしいものはおかしい。

こういう親子関係、こういう子育てって、子供の成長を阻害する、一種の虐待とは言えないのだろうか?

お母さんと一緒に風呂に入っている20歳の息子、お父さんといっしょに風呂に入っている20歳の娘は、健全に成長したと言えるのだろうか?

子供の日。

子供たちの健やかな成長を願わずにはいられません。

スチームパンク:19世紀への冒険

息子が「スチームパンク」なるものに凝っていて、ちょっと話を聞いたら面白い。

SteamPunkとは蒸気によるテクノロジー、つまり19世紀の産業革命時代の技術がそのま進化した世界=架空の物語世界の概念。

創始者はかつて「ニューロマンサー」で「サイバーパンク」なる概念を生み出したSF作家・ウィリアム・ギブスンで、もちろんこれはサイバーパンクをもじった造語。

アニメや漫画やファッションの分野では、割と以前から一つのジャンルを形成しており、人気が高いようです。

そういえば数年前に、大友克洋の「スチームボーイ」という映画をやっていたっけ。

僕が面白いなと思ったのは、こうした物語世界にはまる多くの若い連中が、近代社会の始まりとなる19世紀の西洋文化に強くインスパイアされているということ。

現代を産業革命以降の「人間VS機械文明」の時代の最終章、あるいは石油などの地球資源使い放題の大量生産・大量消費時代の集大成と捉えるのなら、こうしたカルチャーが開花するのはとても興味深い現象です。

もちろん、これは一種の遊びなので、スチームパンク現象に高邁な思想やら哲学やら未来学やらが盛り込まれているわけではありませんが、何か匂いがする。

ネジや歯車など、コンピューター以前のアナログなマシンの持つ質感の魅力。

バーチャルなものに生を支配されてしまう事に対する怖れみたいなものが、若い連中の心を引き寄せるのかもしれません。

これに関連しているのか、ジュール・ヴェルヌ(海底2万里)、H・G・ウェルズ(透明人間/タイムマシン)などの古典SF、さらにはカレル・チャペック、アイザック・アシモフのロボットものなども復活しているとか。

子供らといっしょに現代からの視点で、こういう古典を再読し、近代社会・近代思想について学習しなおすことも必要だなと思っています。

宅配便問題:インターネットハイウェイはロボット社会へまっしぐら

★ドライバーはひとり四役

宅配便の問題をめぐるニュースを見ていると、インターネットのハイウェイははまっすぐロボット社会につながっているぞ、と感じます。

現場を知る者にとっては、やっと改善の時が来たか、という感想。、

要再配達の品物は、現場の用語で「持ち戻り」というけど、印象としては毎日1割以上はあります。(報道では2割以上。地域差があるので、全体として見たらまあそれくらいはいくかも知れないと思う)。

SD(サービスドライバー)は、運転、力仕事(荷物の中には30㎏におよぶ米とか、20ℓ以上におよぶペットボトルの水だとか、家電製品、機械の部品、タイヤなどもある)、接客業、事務処理と、一人四役をこなさなくてはなりません。

朝8時に営業所に出勤して、最終の配達は夜10時までかかる。

最初のうちは、昼・夜のシフトに分かれているのだろうと思っていたけど、基本的には一人のSDが丸1日、受け持ちの地域を回っています(週に1度くらい分かれていることもある)。

正確な勤務体系は知らないけれど、それが結構、連日あって、休みはおそらくせいぜい週休二日程度。相当なハードワークです。

時間指定がありながら留守だったりすりゃ頭に来るのは当然。

★膨大な人力の上で成り立つネット通販事業

話はSDに限ったことでなく、それにプラス、集積センターなり、地域の営業所には、仕分けスタッフや事務処理スタッフなど、宅配便には膨大な労働力が投入されているのです。

ネット通販の場合、利用する側にとっては、スマホやパソコンの1~2秒の操作一つで、家まで欲しい物を持ってきてくれる。

中にはアマゾンなどの通販会社から自動転送されてくると思っている人もいるでしょう、きっと。

その裏にそれだけの人力が必要とされているなんて、夢にも思わない。

ちょっと前まで報道は、ネット通販企業のアイデア、システム、サービスを絶賛していました。

よくぞこれだけのものを考え出し、実現した。えらい! インターネット\(^o^)/と。

が、それは宅配便システムというインフラ、さらにそれ以前の道路・交通網、輸送車両の充実という大前提があってこそ成り立つ話です。

★めんどくさいからロボットにして・・・と思うでしょ

インターネットの普及したデジタル社会は、プロセスが見えず、スタートポイントとエンドポイントしか見えない点の世界。

どんどん周囲の人間に対する想像力が失われていく世界でもあります。

高速道路と同じで、いったん乗ったら、降りるところまで、その旅程の景色はほとんど見られないのです。

おそらく半分以上の人は報道を見て、

「そうやな、配達の人に迷惑やな。マナーを守らなあかんな」

と思うより先に

「なんだよ、めんどくせえなぁ。こっちは忙しいんだよ。金払って買っているんだから、宅配のことぐらいで面倒かけるなよ」と思ったことでしょう。

便利さに慣れちゃうと、人間、横着になります。

面倒だから、宅配便なんて早くロボットがやってくれるようにならないかなと考えるようになっても、なんら不思議はありません。

これだけ普及すると、多くの人にとって、もはや宅配便のない生活は考えられません。

ならば現場のシステムを変えるしかない。

ロボット技術が普及すれば、真っ先に採り入れたい事情が企業にはある。

そして、おそらくそれはそう遠い未来のことではありません。

とにかく人手不足なので。

ネコの手もロボットの手も借りたいのです。にゃあ。

犬から、ネコから、人間から、ロボットからの卒業

今年もお年玉年賀はがきは1枚も当たりませんでした。

僕にはこういうくじ運はないようです。

でも、年賀状を見返していると、脳にふくらし粉が入ったように、ぷうっと妄想が膨らみました。

今年の年賀状でお友達の犬が2匹、犬を卒業したことを知りました。

片や、以前作った「犬のしつけマニュアル」に出演してくれた、ますみさんちのなずなちゃん(ポメラニアン)。

片や、一度もあったことなかったけど、毎年、干支にちなんだコスプレで楽しませてくれたチエさんちのゴン太くん(柴犬、それともミックス?)

ささやかながら、お世話になった2匹の犬にどうもありがとう、とつぶやいた後、犬を卒業した犬はどこへ行くのだろう?そして次は何になるのだろう? という疑問にとらわれました。

もしかしたら人間になって、今度は自分が犬を飼うのでしょうか?

それとも天使になって、飼い主を見守ってくれるのでしょうか?

あるいは先祖返りしてオオカミになって、荒野を駆けるのでしょうか?

それともやっぱりまた犬に生まれ変わるのでしょうか?

あれこれ学校教育を批判する人は大勢いますが、それでも日本人は学校というものが大好きです。

その大きな理由の一つに「卒業」があるからです。

卒業して次のステージに行く。もう一つ高いところへ昇る。

大空のように無限の可能性が広がる世界。

――もしかしたら、そうした卒業という夢を抱くために、学校というものの存在価値があるのかもしれません。

「卒業」という言葉を口にするとき、僕たちの心の中には、涙雨の後に過去と未来とをつなぐ大きな大きな虹がかかるのです。

それは本当に美しい虹です。

だから僕たちは、悲しい別れにも、いや、だからこそ「卒業」という言葉を使う。良いことだと思います。

最近は、人間の場合も「人間卒業」とか「人生を卒業する」とか言います。

人間は卒業したらどこへ行くのだろう?

次は何になるのだろう?

ロボットはロボットを卒業したら人間になるのでしょうか?

これはストーリーとしてスジが通るなぁ。

でも、品行方正で正しいことしかしなかったロボットが人間になったら、

「これが人間らしさだ」とか言って、悪さをいっぱいしたり、自堕落な生活を送るかもしれない。

ネコはどうだろう?

なんとなく、犬は人間より下なので、卒業して人間になるというのは道理にかなっている気がしますが、ネコは人間と対等、それどころか、人間より上、というフシもありますね。

全国各地でネコがニャアと神通力のようなものを使ったり、神秘的なお導きをしかおかげで、人間を救ったという話は枚挙にいとまがありません。

だから猫神様として祀られたり、招き猫になったりする。

ネコはもともと神様に近いので、ネコを卒業せず、ずっとネコのままなのかもしれません。

楽しい妄想をさせてくれて、なずなちゃん、ゴン太くん、本当にありがとう。

わん。

親子漫才・ジジババ孫漫才・ロボット漫才

落語・漫才は好きなのだけど、普段はほとんど見ていない。

ので、正月は例年3日にやっているNHKの「東西寄席」をコタツでグダグダしながら観るのを楽しみにしています。

NHKも最近はゆるくなってきていて、「だいじょうぶか」と思えるような、結構きわどいネタも飛び出してきて面白い。

同時に芸人の方も「なんだかんだって、NHKだからな・・・」という意識がはたらくのか、程よく抑制が効いていて、そのバランス感が正月らしくて良い感じなのです。

特に高齢域に達したベテラン芸人さん――ケーシー高峰や大助・花子らは「まだまだ生きるでぇ~」と言わんばかりに、自分たちの老いや病も笑いのネタに。きっと彼らは、少なくとも舞台上では、相方の死・自分の最期さえも笑い飛ばしてしまうでしょう。

存在そのものを賭けて、でありながら軽やかに。

笑いと気合をいただき、これが終わるとお正月も、ああ堪能した。そろそろ仕事モードに移行するか・・・、という気分になれるのです。

今年気になったのは「漫才と家族」。

漫才は昔から家庭内手工業というか、家族でやる場合が多く、今でも夫婦、兄弟、従妹などでやっているコンビがいます。

それでふと、そろそろ親子漫才というのが出てきてもいいんじゃないかと思いました。

ツッコミ息子とボケ父ちゃん。ボケ娘とツッコミ母ちゃん。もっと飛んで、ジジ・ババ×孫でやっても面白いのではないかな。

また、いずれロボットとの漫才があってもいい。

故人となった名人の芸の録音データをアンドロイドのボディに入れて公演するということも実際行われているようです。

日本のAI・ロボット技術は芸能・芸術分野でもこれからどんどん活用されていくでしょう。

今年は久しぶりに寄席に足を運びたいなぁ。

2017・1・4 Wed

日本のお歳暮ロボテクス

12月の声を聞くと、お歳暮に始まり、クリスマスプレゼント、お正月のご進物。

さらにお餅、おせち、ふるさとからの贈り物など、たくさんの品々が行き交います。

相手を思いやり、気遣う気持ち。よろしく頼んます、これだけのもの贈ったんだから当然、何かお返しくれるよね、口に出しては言わないけど、わかってるよね・・・などなど、品々の中に万華鏡のごとくこれだけさまざまな気持ちが込められるさまは、伝統的慣習からくる日本独自の現象と言えるでしょう。

そんなわけでこの季節になると、物流の現場は大わらわのてんてこ舞いになります。

その物量たるやすごいのなんの。

僕は物書きと同時に、こうした現場でも働いているので、ここ数日はその嵐に圧倒されています。

そこで思うのは、ニーズがあればそれを満たそうと技術が進む。

こういう贈り物文化があるせいで、日本の物流システムは世界一になった、ということ。ちゃんと比較したデータがあるのかどうかは知らないけど、少なくとも宅配便がこれだけ見事に発達している国は他にちょっと考えられません。

近年はネット通販が発達して、なんでもクリック一つで買えちゃって便利だけど、当然のことながら、アマゾンみたいな会社の倉庫から物が自動転送されてくるわけではない。

それがその通販やってるお店や会社の地域にある運送会社の拠点に送られ、トラックで注文した人の地域の近くにある拠点に送られ、そこからさらに近所の支店に送られ、そこから宅配車で家まで届けられます。

そこには車や設備などの膨大なエネルギー、そして大勢の人間の労力が費やされています。そこには莫大なコストがかかるから、何とかこれを節減できないかと機械化が進む。来るべきロボット社会はこのあたりから発展するような気がします。

それぞれの拠点ではロボットたちが「オセーボ、オーライ。プレゼント、ウェルカム。」と言いながら24時間フル稼働し、自動運転の車で疲れ知らずのロボットサービスドライバーが「オトドケモノデース」とやってくるのは10年後?20年後?30年後?

2050年、僕たちはどんな年末・お正月を過ごしているのだろう?

2016・12・4 SUN

きみはロボットじゃないよ

●彼女の自殺に思う

一昨日だったか、某大手広告代理店――と書くと、却っていやらしいのではっきり言ってしまいますが、電通の若い女性社員が自殺したという記事を読みました。

僕も下請けとして、完成して間もない頃、かの汐留にある大御殿に何度か足を運んだことがあります。

担当の孫会社の人が、建物の真ん中の巨大な吹き抜けを指して、「ここは飛び降り用に作られている」とか、「入社するとまず全員、土下座の練習から始めるんだ」というようなことを冗談めかして、でも、まことしやかに話していた。

本当に冗談じゃなく、そういう体質というか構造があるようですね。

別に今回の社員の人は特別じゃないようです。

この話とは別に、某有名大学を出て、某大企業に入社したのに数年――まだ20代半ばでメンタルをやられて自殺してしまった人のことも知っています。

どうしてこういうことが起きるんだろう?

そんな会社なら逃げ出してしまえ、と思うのですが、どうも日本にはそうできない人が大勢いるらしい。

本当に、これではせっかく大学出たって就職したって何の意味もない

人生、そこで終わりじゃないから。そこは始まりだから。

本当に悔しい。

●ロボットさん、一丁上がり

最近はやたらニュースなどで就活がどうのこうの、と言って、みんな同じリクルートスーツを着た大学生がゾロゾロしているのをよく見るけど、なんだかムカついてくる。

あれは暗に大学行って、就活やって、就職して会社員とか公務員になるのがまっとうな人生だ、といったメッセージを発信しているような気がします。

子供の前に親も洗脳されちゃっているから、何も考えずに小学校から大学までの「まっとうコース」のベルトコンベヤにのっかちゃう。

さらに最近は奨学金という名の教育ローン――早い話が借金で大学に行く人も多いから、借金返すために就職した会社にしがみつく、しがみつかざるを得ないという人も少なくないと聞きます。

こんな言い方は好きじゃないけど、これではまるで奴隷の人生だ。

そんな教育―就職のシステムは、ロボット生産工場だね。

就職して嫌になっちゃったら、さっさと逃げ出してフリーターになったほうがいい。

高いお金払って大学で勉強だか遊びだかわからないことやって時間を過ごすよりも、フリーターをやってお金稼ぎながらがっちり社会勉強したほうがいい。

そのほうがよっぽど自分のためになる。

20代ならそれができる。

●仕事するのは自分のため

もちろん、お金かせいでめしを食うことは何よりも大事。

人のため、社会のために役立ちたいという気持ちも大事。

でもその前に、昨日も書いたけど、働くこと、仕事することは、何よりも自分のため。自分の生を癒すため。

それはジュリアンのような音楽家に限ったことじゃない。

自分が成長し、自分が元気になるのが本当の仕事。

すぐには見つからないかもしれないけど、そう考えながら過ごしているだけで違ってくると思います。

そういう本当の自分の仕事を見つけよう。

でないと、そのうちワーカーはみんな、本物のロボットに取り替えられちゃうよ。

2016・10・10 MON

子供はどうしてロボットが好きなのか?

★人間とロボット、子供と大人

どうして自分はロボットが好きなのだろう?と、割とよく考えます。

子供の頃、マンガやテレビを見過ぎたせいだろ。

その通り。僕はいつも夢中でした。子供のマンガやテレビの世界では、ロボットだのサイボーグだのはとても親しい存在でした。

けれども現実の大人の世界とはそれとは違う。ロボットだのサイボーグだのというのは子供だましの絵空事だ。そんなものに夢中になっていないで勉強しろ、そして立派な大人になって仕事しろ――というわけでこれまでやってきました。

ところがここ来て、そうした子供の世界と大人の世界との境界線がどんどん溶け出している。ロボットたちが親しい存在である世界がどんどん近づいている。最近はそうした印象を持っています。

★どうしてやつらはデキるのに哀しいのか?

10万馬力だったり、弾よりも速く走ったり、空を飛んだり・・・あの頃、彼らはすごい能力を持っているのにも関わらず、自分が人間ではないことにひどいコンプレックスを抱いていました。

「アトム」も「エイトマン」も「サイボーグ009」も「仮面ライダー(改造人間)」も、その強さ・その高い能力を誇るよりも、むしろ哀しむことが多かったように思います。

彼らのようなアンドロイド・ヒューマノイド系のロボットたちとは別の系譜にある戦闘用兵器としての巨大ロボットも例外ではありません。

リモコン操作で動く鉄人28号やジャイアントロボなども、時代とともに人間が搭乗する形式――「マジンガーZ」そして「ガンダム」などのモビルスーツになってくると、そのパイロットの人格がロボットに乗り移ってどんどん人間味を帯びてきました。

すると必然的に「どうして僕はこのロボット(モビルスーツ)になって戦わなくてはならないのか?」といった悩みや哀しみがひたひたとあふれてくるのです。

★究極のロボット寓話

このメイド・イン・ジャパンのヒューマノイド系&巨大ロボット系が融合した究極の作品が「エヴァンゲリオン」なのでしょう。マンガ、アニメの世界におけるロボットの寓話は、ここでいったん完成してしまったように思います。

だからこの20年ほどの間、「エヴァンゲリオン」以上の作品は誰も作れていません。マンガ、アニメにおけるロボットの進化は一旦停止し、その代り、現実の世界でコンピュータ~ロボット~ヒューマノイド~アンドロイドが進化してきたのです。

★欧米と日本のロボット文化発展のちがい

どうして日本におけるロボットやサイボーグたちは悩み、哀調に満ちているのか?

もともとロボットの故郷ともいえるヨーロッパではどうなのか?

民族同士の抗争が日常者判事で、支配―被支配が習慣化していたヨーロッパでは、機械・ロボットは奴隷・被支配階級→労働者・労働階級の隠喩として捉えられてきました。

100年前、チェコの劇作家であり、新聞記者・ジャーナリストでもあったカレル・チャペックは、戯曲「RUR」において、「苦役」という意味を持つラテン語からロボットという言葉・概念を生み出しました。

そこに出てくるロボットたちは資本主義と社会主義の狭間に生み落とされた子供たちであり、支配階級(資本家)に対して反旗を翻す労働者のメタファーでもありました。

産業・経済の発展に身を粉にして貢献する――それこそが彼らが受けた至上命令だったのです。

彼らはそうした自分の身分について感情的になるよりも理性的な部分を重視し、課せられた使命に対する能力を特化させることに集中しました。

運搬、計算、生産・・・マニュアル通りの決まった仕事をさせたら人間をはるかにしのぐ働きをするようになったのです。

仕事と言ってもいろいろなものが発生します。

戦争における兵士としての役割もその一つ。敵を倒すという兵器としての能力は抜群で、平和を守る正義のヒーローとしてのロボットも、そのタスクから発展しました。

そのため、欧米生まれのロボットたちは、最近までその強さ・能力の高さを明るく誇り、胸を張っていたのです。

★日本のロボット文化の影響が世界を席巻

しかし、その欧米でも時代が進むとともに、ロボットたちは次第に何かを考えるようになり、悩みや哀しみの衣をまとい始めます。ハリウッド映画でも「ブレードランナー」「ターミネーター」「AI」・・・と、どんどん内省的になっていく。

これは僕のまるっきりの独断・偏見ですが、そこには日本のガラパゴス的なロボット文化が影響していると思います。ここでもやはり手塚治虫先生の功績が大きい。

「アトム」の作品世界が人種差別をはじめ、さまざまな差別問題・階級問題をはらんでいることは昔から言われていますが、ロボットという概念そのものが、もともとそうした人間社会全般の問題を内に抱えているのです。

そしてまた、手塚先生の思想のベースには、人間至上主義のキリスト教圏とは一線を画す、自然や動植物、さらに本来は命を持たないはずの“物”の中にも魂を見出す日本の文化・日本人の感性があります。

それはもちろん、手塚先生のみならず、ほとんどの日本人が自分の内側に持っているものです。

★ロボットは仲間、友だち、きょうだい、自分

つまり、日本人にとってロボットは「人間の形をした機械」ではなく、「機械の形(身体)を持った人間」であり、階級が上とか下とかではなく、自分たちとほぼ同等の「仲間」「友達」「きょうだい」、時には「自分自身」でもあるのではないでしょうか。

だから日本では――たぶん欧米でも、世界のどこでも同じだと思いますが――子供はロボットが好きで、興味を持つのです。

けれども社会の側は、多くの人に資本主義の枠組みの中で生産活動・経済活動に携わってほしいと考え、それが大人になることとイコールなのだと教えます。そうした要請は、子供の心を、ロボットを親しく感じる世界から遠ざけ、切り離してきたのです。

★人間とロボットがいっしょに暮らす世界とは?

この100年余り、常識とされていたこうした人間・ロボットの関係性の流れが、今、大きく変わろうとしています。「ロボットが仕事を奪う」「ロボットが人間を支配するようになる」――最近、ますます強調されて喧伝されている脅し文句は、経済・産業活動の視点からのみ発せられているものです。

でも、そんなにネガティブなことなのか?

文化的視点というか、人類全体の進化という視点から見たらどうなのか?

僕はできれば良いほうへ考えたい。子供の頃に夢中になった世界とは少し違うかもしれないけれど、人間とロボットが親しく、いっしょに暮らす――自分が生きている間に、本当に実現するかどうかはわからないけれど、それはむしろウェルカムな世界ではないか、と思うのです。

2017・7・17 SUN

聖書から始まった「人間VS機械」

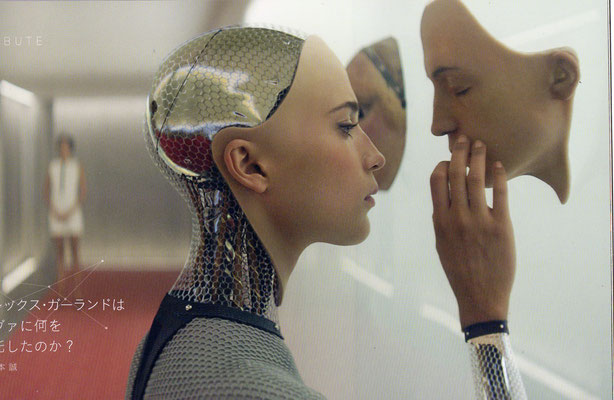

★アンドロイド映画「エクス・マキナ」

「検索エンジンで世界一のシェアを誇る」と言うのだから、あなたも僕も毎日使っている、かのG社がモデルであることは明らか。G社は人工知能の研究をしていることでも知られています。

そのIT企業の青年プログラマーが自社の創業者であり、社内でもほとんどの人が正体を知らないという伝説のCEOの自宅に1週間滞在できる権利を獲得。世界の果てのような、手つかずの大自然の中にある、超クールなハイテク邸宅(実は彼の人工知能研究所)で、青年は世にも美しいアンドロイドの女と出会う――という設定で、映画「エクス・マキナ」は始まります。

ひと昔前なら「近未来的」と言われたかもしれませんが、いまやG社、およびそれに類するIT系企業なら、もう十分現実的と思える設定で、そこで展開される人間と人工知能(アンドロイド)とのやりとりも妙にリアリティがあります。

そして、そのリアリティとともに、これまで人間が営んできた諸々の歴史が集約されたような物語になっていることにこの映画の価値があります。

のっけのエンドオブ・ワールドの野性と、人工の極みを尽くしたハイテク研究所のクールさとのコントラスト。そしてアンドロイドの、これまでになかった斬新なデザインのボディと、映像的な美しさもピカ一。

おもな登場人物は、人間の男ふたりとアンドロイドの女2体。限られた時間と空間。まるで舞台劇のようなシチュエーションの中で、静かだが濃密なセリフの応酬と、スリリングな心理戦が繰り広げられます。

★「エクス・マキナ」の深層は聖書

見た目はクールで新鮮ですが、じつはこの映画はかなり古典的なドラマで、なんとなくお察しのとおり、最後にアンドロイドの女「エヴァ」が(象徴的な意味で)人間となって、閉ざされた空間を抜け出し、外界へ脱出するという物語なのです。

彼女の名前が意味している通り、これは聖書のアダムとイヴが楽園を追放される、というストーリーのアレンジです。異なるのはイヴ(エヴァ)が、父であり、夫であるアダム(CEOと青年)をそこに残して一人で出ていくという点。

(アダムは夫であるだけなく、自分の肋骨からイヴを作ったという意味で創造主=父ともとれます。この映画では父たるCEOが、娘を未来の夫たる青年とお見合いさせる、というニュアンスも含まれています)

また、追放ではなく、自らの意志で脱出するというところは、女性解放運動のきっかけにもなったといわれるイプセンの戯曲「人形の家」のイメージともダブります。

ちなみにもう一人のアンドロイドは「キョウコ」という名前で、CEOの妻兼家政婦のような存在。

意図的なキャラ設定だと思いますが、ハリウッド映画でおなじみの、白人男性にかしずく従順で美しい日本人妻というプロトタイプの役割を担っています。

★西欧文化・思想・宗教が生んだ支配―被支配の原理

この映画を見て思ったのは、人間vs機械の対立の概念は、聖書にもとづくキリスト教の思想が根底にある、ということです。

支配―被支配の歴史を繰り返しながら発展してきたヨーロッパ(およびアメリカ)的な考え方は、今日のメインストリームとなる世界観を作り上げました。

人間vs動物、人工vs自然、男vs女。

他の動物より人間の方が上、女より男のほうが偉い、白人の方が有色人種より優れている、といった対立、ランク付け、そして差別、階級社会づくり――

良い悪いはさておき、これらは欧米人の生活の歴史そのものであり、それに正当性を与えたのがキリスト教という宗教だったのだと思います。

人間VS機械という対立の図式、そしてこの1世紀の間に大きくクローズアップされるようになった、コンピュータ―人工知能―ロボット―アンドロイドの脅威は、こうした原理成立の流れの中で起こってきたものでした。

★ロボットは人類の子供

特にロボット―アンドロイドは、外見が人間と似通っているだけに、アイデンティティがいたく刺激されます。

だったら作らなければいいではないか、と思うのですが、それでも作らずにはいられない。

人間もロボットも脳だけでは進化できません。

身体を持ち、外の物理的な世界と関わり、感覚器を通して得られた情報をフィードバックさせることで学習し、思考と行動を調整しつつ成長できるからです。

いわば子供ようなものですね。人間は子供を持たずにはいられない。人類はみずからの活動を引き継ぐ子孫を残さなくては・・・・と考えずにはいられないのです。

けれどもその子供が成長してしまうと、今度は自分の地位が脅かされるという不安と恐怖にかられるのです。

★ロボットはフランス革命を起こすかもしれない

あるいはこういう言い方も可能かもしれない。

広く言えば家電製品も含め、機械、コンピュータ、ロボットが奴隷や使用人のうちは問題ない。しかし、もっと仕事をさせようと改良しているうちに、どんどん知恵がついてきて、人間の知性に追いついてきたのです。

それはちょっと困る。賢くなって革命でも起こされたらたまらない――現代人はおそらく、フランス革命前に権力を握っており、民衆がいろいろなことを知って賢くなることを恐れた王侯貴族階級の心境に近いものがあるのでしょう。

★ロボットに命・魂を見い出す日本人

けれども日本の場合はちょっと違うのではないかな、と考えます。

日本において僕たちの目の前に登場したロボットたちの系譜――アイボ、アシモ、ペッパーなどを見ていると、そこに支配―被支配の意識は低いような気がします。

むしろ人間の方がロボットに癒してもらう部分も多く、持ちつ持たれつ、といったニュアンスが強いのではないでしょうか。

そういえば、メーカーにケアしてもらえなくなり“死んでしまった”アイボをご主人様たちがお寺で供養してもらう――という現象がありました。

これは自然や他の動物、物や機械にも命・魂が宿り、そうしたものを人間より下に置かない、できるだけフラットな関係を結ぶ、という日本人の考え方・文化が大きく影響しているのだと思います。

人間とロボットとの関係についても、フランス革命のような大激動ではなく、明治維新くらいの騒ぎで収めたい、収められると考えているのではないでしょうか。

僕と同世代のロボット研究者の間ではよく語られることですが、これは日本古来の文化・思想に加え、「アトム」の物語を描き、当時の子供たちにメッセージした手塚治虫先生の功績も大きいのではないでしょうか。

★ロボットの存在の原点を探る物語

ハリウッドでも無数のロボットをテーマにした映画が作られてきましたが、「エクス・マキナ」はその最先端であると同時に、ロボットの存在の原点――欧米人が考え出したロボットという概念の正体を探っていく物語でもあります。

久しぶりに映画でおおいに堪能できました。

最後に自分で不思議だなぁと思ったところ。

アンドロイド時のエヴァはクールで知的で、それでいながら少女のように可愛く、そしてセクシーで美しい。

それに比べ、皮膚を貼り付け、服とウィッグを着け、(象徴的な意味で)人間になって旅立つエヴァはどうか?

血が通って体温を持ち、親しみが増したように感じるが、「美」という点では1ランク落ちる印象を受ける――これは僕の嗜好性か、男の女に対する共通の視点なのか?

2017・7・13 Wed

こちとら機械だのロボットじゃねえ。人間でぃ!

★江戸の男たちが現代にタイムトラベルしてきたら・・・

江戸の街の人口は7割が男。相当なマッチョマンが多かったのだと思います。江戸東京博物館で魚屋の天秤を担いだことがありますが、これが重いのなんの。

非力な僕は、やっとこさ持ち上げてフラつきながら5メートルも歩くのが精いっぱいというありさまでした。

こんなものを担いで何キロも、一日中歩き続けていたというのだから、江戸の魚屋さんはすごい。しじみ売りも、豆腐屋さんもみんなすごい。

しかもこれは当時は力仕事の範疇に入らない物売りの話。土木工事や運搬業をはじめ、もっと腕力・体力の要る仕事はいくらでもあったのだから、江戸は力自慢の猛者だらけ。「ケンカと火事は江戸の華」とは、こういう猛者たちがうようよいて、エネルギーのはけ口を求めていた、という背景があって生まれた言葉でしょう。

先月は「タイムマシンにおねがい」という記事を書きかましたが、もし江戸の男たちがタイムマシンで現代の東京にやってきたら・・・

「おおっ、あいつはなんでぃ、あんな重そうなものを持ち上げてやがる。なにぃ、300キロだぁ? てやんでい、べらぼうめ!負けてたまるかい。おれっちゃ400キロ持ち上げてやるぜい」とか言ってフォークリフトに勝負を挑んだり、

「この化け物め、こちとらだってそれくらいの岩や瓦礫ぐらい持ち上げてやるぜ!」とか言ってパワーショベルに挑戦したり、

「俺のほうが速く走れる!」と言って飛脚が自動車や電車と、「わたしの方が速く計算できる」と言ってそろばん弾く商人が電卓やコンピューターと競争する、なんてことが起こるのではないでしょうか。

★人間VS機械 真っ向勝負!の時代

笑いごとではありません。

19世紀の産業革命以来、次々と生み出される機械技術は、人間の希望であり、その裏腹に絶望でもありました。

機械は人間の生活を便利にし、豊かにしてきた反面、人間がそれまで担っていた仕事を奪い、人間ならではの存在価値を脅かし続けてもきたのです。

そんな人間VS機械の格闘の時代が200年近く続いたのではないでしょうか。

最初のうちはなんだかんだ言っても、やはり機械文明は人間の労働を楽にし、人間を苦役から解放してくれるもの、豊かな社会を築くのに欠かせないもの、というニュアンスが圧倒的に強かった。

ところがある時代に分水嶺を超えてから、次第にそのニュアンスが変わってきました。

僕が子供の頃――というよりも割とつい最近――20世紀の終わりまでは、文化・芸術の分野で「人間VS機械」の対立を意識させるコンテンツが目立ったり、機械文明に警鐘を鳴らす声をあちこちで聞くことができました。

こうした風潮が21世紀を迎えるあたりから変わり、機械との対立を感じさせる声は耳に届かなくなってきました。

今、パワーショベルやフォークリフトに力で劣っているからと言って屈辱感を感じる人はいません。

車や電車よりも速く走ってやろうという人もいなければ、そのへんに転がっているチャチな電卓よりも計算が遅いから「頭が悪い」と劣等感に悩む人もいません。

それどころか、社会のあらゆる分野でコンピューター技術が浸透し、社会の管理もコンピューターにおまかせの時代になりました。

いわば機械に負けっぱなし。いつの間にか人間は機械に完全に白旗を上げている状態になっていました。

・・といった対立、対抗、戦いの意識すらもうどこかに吹き飛んでいて、共存・共栄の時代になっていたわけですね。

★ぼくたちは機械に敗北した

共存・共栄というと聞こえは良いけど、労働の場において、いわゆる「能力主義」を貫けば、この先、どんどん人間の出番は減り続けるでしょう。

仕事は何倍もできる、コストは何割もかからない、となれば、どんな経営者でも――少なくても現在の資本主義社会で経済的利益を追求する組織の経営者なら――機械・ロボットを使って事業を行うでしょう。

でも芸術とか創造的分野においては・・・という意見もあるでしょうが、現在のIT・ロボット技術の発展状況から考えると、絵や文章だってロボットが描く時代が来るのはそう遠い先のことではありません。

過去の大作家や大芸術家のデータをインプットすれば、学習能力を持ったロボットはその資産から、新しい価値を持ったものを大量にクリエイトできるでしょう。

そして以前も書きましたが、思いやりとか感情の豊かさという面でも、ロボットが人間を追い越していくのは時間の問題です。学習能力に優れ、ストレスに精神をやられないという強みは、医療や看護・介護の分野でも必要とされるでしょう。

そうした状況になった時に、人間が機械より優れている理由を見つけ出せるのか?

人間の存在価値はどこにあるのか?

「てやんでぃ、べらぼうめ。こちとら人間でぃ!」と威勢よく啖呵を切れることはできるのか?

・・・・というわけで、またこのテーマでつづきを書きます。

介護士・看護師は人間か、ロボットか?

たとえば将来、介護を受けるとしたら、相手は人間かロボットか、どっちがいいでしょうか?

そんなの人間に決まっている。人間には心がある、あったかい、思いやりがある。血が通っている。ロボットは冷血、機械的、マニュアル的だ。思いやりの心なんてないじゃないか・・・

本当にそうだろうか?

もしかしたらそれはまるっきり逆なのではないだろうか?

一昨日の日曜日(15日)の、人工知能に関する「NHKスペシャル」を見てそんな思いを抱きました。

この番組は将棋の羽生さんがプレゼンター。囲碁の世界チャンピオン(韓国の人)がグーグルの開発した人工知能に完敗する、という衝撃的なシーンから展開しました。

ネット上でもたびたび見かけていましたが、現在、人工知能の進化は目覚ましく、学習能力も半端じゃない。もちろんまだ誤作動もあり得るのだが(実際、囲碁p対戦の4戦目では誤作動を起こしたためにチャンピオンが勝った)、そういう部分が改善さえていくでしょう。

けれども、あえて機械の弁護をすれば、人間だってヒューマンエラーという誤作動を起こすことがあるよね。

しかも人工知能は思いやりの心といったものも持ちつつある。

無茶な、あるいは悪意のある人間の命令を拒むこともできるようになる・・・かいつまんで言うとそういう内容でした。

最近あちこちで言われていますが、近い将来、今ある様々な課題をクリアし、進化した人工知能を搭載したロボットが、どんどん人間社会に進出してくるでしょう。

最初に介護の話を出したのは、介護ロボットに関する小説をかいたことがあるからですが、そうした介護・福祉・医療の分野でもロボットが活躍することになるかもしれません。

それで思ったのです。自分が病気や要介護状態になったとき、もしかしたら、家族や人間の介護士、看護師よりもロボットを選ぶのではないか、と。

ストレスを抱え、苦しい思い、あるいは仕事で仕方なく・・という人間よりもロボットの方が――皆さんはどうでしょう?

やさしくて美しい美女ロイドや、イケメン王子様ロイドに面倒を見てもらったほうが幸せなのではないでしょうか?

ところで、最近のこうした人工知能・ロボットなどをテーマにしたNスぺは、必ずと言っていいほど、林原めぐみさんがナレーションをやっている。

やっぱり綾波レイの声で語られると説得力あるなぁ。

2016・5・17 TUE

ロボットの人生サポート

時折、自分の最期はロボットに看取られるのでないか、と感じることがある。

というのは、自分でそういう話を書いたことがあるからです。

ロボットの介護人は、心優しく、ユーモアと勇気にあふれています。

時には規則を破り、年寄りたちの収容施設を管理する、冷血で自堕落な人間たちと対立します。

そして年寄りらの最期を尊厳あるものにすべく命を懸けて管理者たちと闘う。そんなストーリー。

ソフトバンクがロボット「ペッパー君」を発表してから、なんだか急にロボットが身近になってきたような気がします。

ロボット技術の進化はここ10~20年の間、大いに取りざたされてきました。

それがいよいよブレイク。

こういうテクノロジーはいったん表に出ると、あっという間に普及します。

コンピュータの普及と同様、ロボットが社会に、ひとりひとりの人生に必要不可欠な存在になるのは、あっという間ではないかと思います。

いま、人の心にはロボットを求めるニーズが潜在しています。

介護、育児、エンタメ、アート……

「人間ならでは」と信じられているところこそ、素早く、深く食い込んでいきそうな気がするのです。

だいぶ遅れたけど、おそらくこの20~30年で手塚治虫先生が思い描いたアトム的未来がやってきます。

ロボットととの共存社会。嫌がる人もいっぱいいるだろうが、心の準備はしておいたほうがいいかも。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。