- ホーム

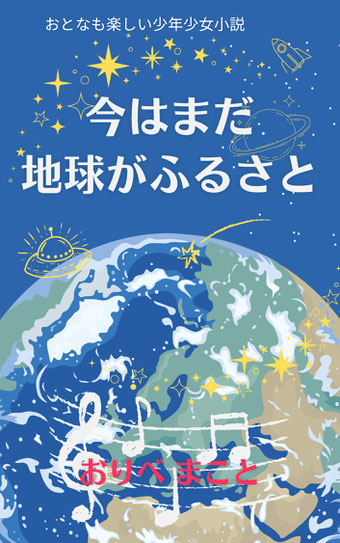

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ

「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。

カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、

僕も土曜日に見たが、確かに面白い。

それにしても僕の中では、

綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、

そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。

役柄はもっと年上の設定らしいが、

もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。

そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの

スタッフも多くは40代

(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。

来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。

今や60・70代よりも40・50代のほうが

しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?

それどころか、20・30代も

「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。

どうやらがんばって終活するためには、

若いエネルギーが必要なのだ。

60・70代からじゃ遅すぎる?

いったいどうなっちょるんじゃ?

あっという間に1億総終活時代に突入だ。

「ひとりでしにたい」本当に面白いので、

観てない人は、NHKプラスで観てみてください。

電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」

無料キャンペーンは本日終了。

ご購入ありがとうございます。

よろしければレビューをお願いしますね。

山口百恵版「伊豆の踊子」に描かれた 日本人の差別意識とエロ意識

なぞの演出満載の山口百恵版「伊豆の踊子」

小説(原作)と映画は別物。

それはそれでいいのだが、

そのギャップが大きければ大きいほど。

ツッコミがいがあって面白い。

「伊豆の踊子(1974年:三浦友和・山口百恵版)」は

その最たる例と言えるかもしれない。

川端康成の原作は、割と淡々とした小品だが、

映画にするなら、

全体をもっとドラマチックにしなくてはいけない。

それも当時のスーパーアイドルが初めての主役とあれば、

その見せ場もいろいろ作る必要がある。

というわけで、この作品の場合は、

そうした娯楽映画・アイドル映画のセオリーを踏まえながら、

社会問題を盛り込んでやろうという野心が込められていて、

謎めいた演出が随所に散見される。

日本人の差別問題が裏テーマ

社会問題とは差別問題だ。

1960年代のアメリカの公民権運動や女性解放運動などの余波は

ちょっと遅れて日本にも及んだ。

70年代前半は、学生運動の挫折があり、

昭和の高度経済成長という繁栄の陰にあった、

ダークなるもの・ダストなるものが見えてきた時代。

当時の先鋭的な文化人や屈折した若者たちが、

当時、まだあまり表沙汰になっていなかった、

日本社会における差別問題を掘り起こし始めていたのだ。

川端康成はそんなに意識していなかったと思うが、

大正末期に書かれた「伊豆の踊子」には、

そうした日本人の差別意識が、

いかんともしがたい悪しき現実として、

随所にちりばめられている。

映画はそれらの材料をかき集め、

大きく増幅して裏テーマみたいな形で描きだしている。

「あんな連中とは関りにならないほうがいい」という呪文

三浦演じる旧一高の学生は超エリートのボンボンで、

彼が旅路で出会う商人や旅館の人たちは皆、彼にやさしい。

旅芸人たちは、そうした商人たちの下の階層に置かれていて、

下賤な職業の人間として蔑視されている。

物語冒頭、学生と踊子たち旅芸人一座が出会った

休憩所(だんご屋)の婆さんは、

旅芸人たちと親しげに話していたが、

学生に対しては

「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」と、

親切な(?)アドバイスのような呪文をささやく。

実はこれはこの映画のオリジナルのセリフで、原作では

「あの人たちは今日の宿も決まっていない

(放浪者みたいなものだ)」と言っている。

映画ではこの婆さんの差別意識を、

いっそうあからさまに表現しているのだ。

セクシー少女・百恵の魅力の開花

なおかつ、同じ旅館に泊まった客(商人)などは、

「あの子(踊子かおる)を一晩世話しろ」と

一座をまとめるおふくろに迫ったりもする。

彼女らのような芸人の女は、売春対象とみなされていたのだ。

これらは原作にはなく、この映画における演出である。

山口百恵は昭和のレジェンドアイドルだが、

彼女の人気に火が付いたきっかけは、

シングル2枚目「青い果実」3枚目「ひと夏の経験」と、

当時ローティーンながら、

セックスをイメージさせるきわどい路線の歌が

大ヒットしたからだ。

男はもちろん、当時の女もその歌にハートを貫かれた。

他の可愛い路線の甘ったるいアイドルにはまねできない、

子供が禁断の領域に踏み込むような、大胆で刺激的な表現は、

多くの人に圧倒的に刺激と感動を受けて支持され、

アイドル百恵の誕生につながった。

この伊豆の踊子もそうしたセクシー路線の成功を

踏まえたものであり、

観客の期待に応える娯楽映画であるとともに、

山口百恵の独特の、青い性的魅力を

うまく引き出したアート風味の映画とも言えるだろう。

ラスト1分 衝撃の不協和音

そして見せ場は最後の最後にやってくる。

学生は東京に帰るため、一座と別れ、波止場から船に乗る。

見送りに来たのは、

かおるの兄(中山仁)だけで彼は内心がっかりするのだが、

船が出た後、埠頭で手を振るかおるの姿を見つけ、

大喜ぶで叫び、手を振り返す。

離れ離れになってはじめて

「ああ、この感情は恋だったのだ」と気づく青春純情ドラマ。

その切なくて、あたたかな余韻を残しつつ、

きらきら輝く海をバックにエンドマークが出て終わり、

というのが、この手の青春映画・ロマンス映画の常道だと思うが、最後の1分で、またもや謎の演出が施される。

叫んだ学生の頭の中に、あのだんご屋の婆さんに聞かされたセリフ「あんな連中とは関りにならないほうがいいですよ」が

唐突によみがえり、まさに呪文のようにこだまするのである。

え、なんで?と思った瞬間、旅館のお座敷のシーンに転換。

かおるが酔客相手に笑顔で踊っている。

ところが彼女に酔っぱらったおやじが絡みついてくる。

しかも、そのおやじの背中にはからくり紋々の刺青が。

ひきつりながらも笑顔を保ち、

懸命にそのおやじを振りほどこうとする踊子かおる。

最後は顔をそむける彼女と、おやじの刺青がアップになり、

ストップモーションになってエンドマークが出るのである。

なんとも奇妙で、

まるで二人の恋心を容赦なく切り裂くようなラスト。

なぜラストショットが、

若い二人の清純な心を映し出す伊豆の海でなく、

汗臭く、いやらしい酔っ払いおやじの刺青なのか?

夢は終わりだ、これがわれわれの現実だよ。

ととでもメッセージしたいのか?

せっかくモモエちゃんの映画を観に行った当時の観客が、

このラストシーンに遭遇してどう感じたのか、

怒り出す人はいなかったのか、知る由もないが、

50年後の今見た僕としては、美しい予定調和でなく、違和感むんむんのこうした不協和音的エンディングが、けっこう好きである。

あなたも日本人なら「伊豆の踊子」体験を

ちなみに川端康成の原作も、二人の別れでは終わっていない。

船が出る前、学生は地元の土方風の男に、

3人の幼子を連れた婆さんを

上野駅(その婆さんの田舎が水戸)まで送っていってやってくれ、と頼まれるのである。

現代ならとんでもない無茶ぶりだが、

大正時代、エリートたるもの、

こうした貧しい人たちの力になってあげるのが当然、

みたいな空気があったようで、

彼は快く、この無茶ぶりを引き受ける。

そして踊子との別れを終えた後、

伊豆の旅で下層の人たちと心を通わせた、

東京では味わえない体験が、旅情とともによみがえってきて

彼は涙を流すという、なかなか清々しい終わり方をしている。

当時の読者はきっと、この学生は一高(東大)を出たら、

庶民の気持ち、さらにその下の被差別者の心情もわかる、

立派な官僚か何かになって、日本の未来を担うんだな――と、

そんな前向きな感想を持っただろう。

ちょっと悪口も書いたが、世界の文豪にして、

少女大好きロリコンじいさん 川端康成先生の、

古き良き日本人の旅情・人情に満ちた「伊豆の踊子」。

本当に30分から小一時間で読めちゃう小説なので、

まだ読んだことがない人はぜひ。

そしてその50年後、戦争と復興、高度経済成長を経て、

豊かになった昭和日本で、

この物語がどう解釈され、リメイクされたのか、

令和の世からタイムトラベルして、

若き山口百恵・三浦友和の映画で確かめください。

映画「伊豆の踊子(1974・山口百恵版)」の魅力

●50年目の百恵踊子

伊豆・河津町で「伊豆の踊子体験」をした

(駅の川端康成文庫と銅像を見ただけだが)ので、

ちゃんと小説を読んで、映画を観ようと思った。

アマプラで1974(昭和49)年公開の

山口百恵・三浦友和主演版が見放題になっていたので鑑賞。

僕が中学生の時に公開された映画で、

当時大きな話題になっていた。

しかし当時、中二病にかかっていた僕は

「そんなアイドル映画なんか観てられるかよ」

と言って無視していた。

しかし、その割に天地真理の「虹をわたって」

なんて映画は観に行った覚えがある。

山口百恵のファンだった試しはない。

「昭和の菩薩」とか「時代と寝た女」とまで言われた山口百恵は、

少し年上の男やおじさん世代には男には大人気だったが、

僕たち同年代の男子にはイマイチだったように思う。

中高生がアイドルに求める

可愛らしさ・少女っぽさに欠けていたのが

大きな要因だったのではないだろうか。

同世代なら「ああいう女性に憧れる」ということで、

むしろ女子の方に人気があった。

しかし今、この齢になって観ると、

唯一無二の百恵の魅力が伝わってくる。

この映画は女優として初出演作でもあるので、

演技力としては大したことないが、少女っぽさと大人っぽさ、

明るさと陰とのバランスが素晴らしく、

この踊子・かおるの人間像に不思議な立体感を与えている。

●「え、はだか?」ではありませんでした

物語中、温泉に入っていたかおるが

学生(三浦友和)と兄(中山仁)に向かって

裸で手を振るシーンがあるが、

そこもちゃんと描いていて、ちょっとびっくり。

最初ロングショットだが、観客へのサービスのつもりか、

いきなりグイっとカメラが寄る。

そして「え!?」と思う間もなく、

1秒かそこらでまた引きに戻るという謎の演出。

「まさか」と思って一時停止し、2度見、3度見してしまったが、

やっぱ肌色のパットみたいなものを着けていた。

そりゃ当然だよね。

●「旅情」「異文化体験」を描いた原作

そんなわけで原作と並行して観たので、

小説との違いに目が行った。

俗に大正期の青春恋愛小説っぽく語られることが多い

「伊豆の踊子」だが、原作はもともと川端自身の伊豆旅行記を

リライトしたものだけあって、あくまで「旅情」を描いたもの。

もちろん、主人公の学生が旅先で出会った

芸人一座との交流、そして踊子・かおるへの淡い思慕が

メインのエピソードになっているが、それだけの話ではない。

少女を描くことに固執し、

ロリコンじいさんと揶揄されることも多い川端先生だが、

この作品ではそこまで踊子に対して執着心たいなものはなく、

恋愛的感情の表現はごく薄味だ。

そうした初々しさ・青春っぽさ・ロマンチックさこそ

「伊豆の踊子」が、

老若男女問わず親しまれるようになったゆえんだろう。

人物描写や風景描写などがイマイチで、

文学作品として未熟な部分も、

却って一般の人たちにとっては受け入れやすく、

つまりあまり深く考えずに「お話」として楽しめる。

そうしたところが何度も映画化された要因なのだろう。

今では伊豆や信州などは、東京から日帰りコースで、

旅行といっても、ほとんど日常と地続きだが、

この物語の舞台である100年前は、

東京から伊豆や信州というと、ほぼ1日がかり。

作家が日常と離れた時間・空気の中で作品を書くには

うってつけの場所だったのだと思われる。

そうしたなかで旧制一高の学生(現代のエリート東大生)が出会う

旅芸人一座・踊子は、異界・異文化の人たちだ。

「伊豆の踊子」は、まだ貧しい人たち・下層の人たちが

圧倒的多数を占めていた、大正日本における

エリートボンボンの異文化体験の記録とも読めるのだ。

●河原乞食という現実

先日も書いたが、この物語に登場する旅芸人は被差別民である。

明治維新以降の近代日本では、

こうした旧時代的差別はご法度とされていたが、

それはあくまで建前上、表面上のもので、

庶民がしっかり理解していたとは言い難い。

人々の心情に根付いた差別意識は、

まだ江戸時代のままだったのだ。

芸能人はどんな大スターだろうが、

すべからく「河原乞食」である。

原作の中で「物乞い旅芸人 村に入るべからず」(岩波文庫P95)

という立札が出てくる。

この立札が、彼らの旅路の途中の村々の入り口に立ち、

旅芸人の一行は遠回りせざるを得なくなる。

川端はこの作品を単に旅情を綴っただけのものにしないよう、

ストーリー面でしっかりスパイスを効かせている。

踊子への恋愛感情が甘いスパイスなら、

こうしたあからさまな差別の証は、かなり辛口のスパイスだ。

とはいえ、川端は差別を告発しようと、

この作品を書いたわけではない。

あくまで旅で出会った現実の一つとして、

さらっと流している感じである。

クリエイティビティを刺激した山口百恵

この立札は原作では後半、終わりに近いところで

「おまけ」みたいに出てくるのだが、1974年版の映画では、

この辛口スパイスをめっちゃきかせてアレンジしており、

立札も物語が始まって間もないところで現れ、

かなり強い印象を残す。

まるでこれが裏テーマですよ、と観客に示唆しているようだ。

かなり意図的なものと思われるが、

その背景として、おそらく当時、

社会改革の余波で部落問題などに焦点が

当たっていたことがあるのだろう。

また、ヌーベルバーグやアメリカンニューシネマの影響で、

日本の映画人も多かれ少なかれ、

社会派・アート派でありたいと意識していたはずだ。

それで監督や製作陣が、

単なる娯楽・アイドル映画で終わらせたくない、

と考えたのかもしれない。

山口百恵という稀有な素材は、

そうしたスタッフの創作欲をかき立てた。

吉永小百合や田中絹代が主演の作品がどうだったは知らないが、

百恵の持つ「薄倖の少女」の雰囲気は、

昭和の高度経済成長期以降の

「伊豆の踊子」のイメージを大きく変え、

現代にまで残る傑作にしたのだ。

映画の話、さらに次回に続く。

「伊豆の踊子」と「世界のカワタバタ」の少女ドリーム

名作「伊豆の踊子」の舞台

伊豆の河津に行ったのは先週だが、

駅には伊豆の踊子像と川端康成文庫コーナーがある。

それで初めて河津が、かの日本文学の名作

「伊豆の踊子」の舞台なのだということを認識した。

主人公の学生と踊子を含む旅芸人一座が超える天城峠は、

今の伊豆市と(賀茂郡)河津町との間にある。

ゆかりの宿として知られる「湯ケ野温泉 福田屋旅館」も

河津町だ。

いずれも山のほうなので、仕事のついでにちょっと寄っていこう、みたいな場所ではないので、

そのまま帰ってきてしまったが、せっかくなので・・・と、

生まれて初めて、まともに「伊豆の踊子」を読んでみた。

おどろきの踊子

いわゆる名作は、ストーリーのあらましやダイジェスト版が

なんとなくどこかから耳に入ってきて、

知ってるつもり・読んだつもりになっている。

僕もこれまで「伊豆の踊子」にも川端康成にも関心がなく、

スルーしてきたが、65歳でやっとまともに読んだ。

そして正直、びっくりした。

え、これだけ?って感じ。

文庫本でわずか40ページ。

字数にして2万字あまりの短編で、

30分ちょっとあれば読めてしまう。

旅の話、途中で出会う踊子に恋して云々ということで

けっこうな長編の、抒情的ドラマをイメージしていたのだが、

ひどくあっさりした短い話なのでびっくり。

どうしてこんなすぐ読める物語なのに、

俺は50年あまりもの間、読まずにいたのだろうと、

自分の人生を後悔してしまった。

でもまあ、ここでちゃんと知ることができてよかった。

100年前の変態ロリコンじいさん

ついでに川端康成先生についても、いろいろ調べてみた。

なんといっても「世界のカワバタ」。

ノーベル文学賞を受賞した、

敷居の高い大作家・大文豪というイメージだったが、

その幻想もガラガラと崩れ去った。

今の世の中だったら、まず間違いなく、ロリコン少女漫画家とか、美少女アニメを作っていたオタク作家である。

「100年前の変態ロリコンじいさん」というのが、

最近の川端康成の定番像のようだ。

踊子へのエロい思慕

そういうイメージをインプットして読み始めてしまったので、

この「伊豆の踊子」の物語も、

なんとなくエロっぽく読めてしまう。

主人公の男は旧制一高(今の東大)の学生で20歳。

いわば川端の分身みたいな人物だが、

それが旅の一座の踊子(14歳)に淡い恋心を抱く。

大学生が中学生に――ということなので、

今どきの倫理観で言うと、セーフかアウトか、

ちょっと微妙なところ。(やっぱアウト?)

全体的にはあくまで「淡い恋」「ささやかな慕情」が

メインのトーンだが、川端先生、途中で欲求が抑えきれず、

いきなり踊子が素っ裸で出てくるシーンもあり、

頭がくらくらしてくる。

わずか40ページの短編のなかに、

こうしたスパイシーなアクセントが施されているところが、

日本文学の名作、それどころか世界名作としても

親しまれているゆえんなのかもしれない。

そう考えると、100年前の日本の文学界、および、

世界の文学界に君臨していた作家・識者・学者の類は、

みんな少女幻想を抱いたロリコンおやじたちばかりだった

のではないか?という疑念にとらわれる。

いい加減だから名作になった?

正直な感想を言うと、ボリュームもさることながら、

そんなに中身のある話ではない。

話の設定も人物の造形も割といい加減で、なりゆきまかせ。

物語としてはかなり薄味である。

川端自身が文庫本のあとがきで書いているが、

もともとこのあたりを旅したときの旅行記から、

旅芸人の一座との交流の部分を、

何年後かに抜き書きしたものらしい。

いわば自分が実際に体験したドキュメンタリーの

ノベライズなのである。

また、川端は、この作品では

「修善寺から下田までの沿道の風景がほとんど描けていない」とし、後でリライトしようとしたが、できなかったとも言っている。要は自作としてそんなに満足できるものではなかったのだろう。

でも、この作品の場合、その「さらっと感」

「割といい加減な、力が抜けてる感」がいいのかもしれない。

発表されたのは大正最後の年、15年、1926年。

まさしく100年前、「伊豆の踊子」は、

日本人のハートをわしづかみにした。

川端初期の代表作、日本文学の代表作とまで言われ、

6度にわたって映画化された。

映画は1974年の山口百恵版が最後かと思っていたが、

その後もテレビドラマ、アニメ、歌舞伎、ミュージカル(?)でもやっているらしい。

「女が箸を入れて汚いけど」

なんだか川端先生の悪口を並べ立てたみたいだが、

かなり深く心に刺さった部分もある。

それは主人公の男と、踊子たち旅芸人との「社会的格差」である。

100年前、旧制一高の学生と言えば、

日本の未来を背負って立つエリート中のエリート。

対して、旅芸人たちは最下層の被差別民。

さらにその中でも女は一段身分が低く、

一座のリーダー役の「おふくろ」は、

(泉の水を飲むとき)「女のあとは汚いだろうと思って」とか、

(鳥鍋をすすめて)「女が箸を入れて汚いけど」とか、

二度も卑下して、自ら「女は汚い」と言っている。

(川端が言わせている)

現代よりも江戸時代に近い「踊子」の世界

江戸時代、歌手でも役者でも、いわゆる芸能人は

どんなに人気があろうとも被差別民であり、

身分制度の埒外の存在、

つまり、まともな社会人として扱ってもらえなかった。

それは徳川幕府が、町人や農民に

「自分たちより下の、卑しい身分の人間がいる」と思わせ、

できるだけ不満を抱かせないようにするための、

狡猾な支配構造をつくったからだ。

その意識は明治になって近代化された以降も、

えんえんと人々の意識に残った。

そういう意味では100年前、

大正から昭和になったころの日本はまだ、

現代よりも、江戸時代に近かったのかも知れない。

モモエ踊子は差別問題を強調?

小説を読んだ後は、映画も見た。

1974年、昭和49年に公開された、

三浦友和・山口百恵初共演の作品だ。

これも今に至るまで気が付かなかったが、

このモモエ踊子は、恋愛劇の裏で

「伊豆の踊子」で描かれた差別問題をかなり強調している。

今、そういう意識で見ると、単なるアイドル映画・旅情映画ではなく、ちょっと深い作品に見えてくる。

その話はまた次回に。

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面

前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、

河童伝説の顛末を紹介したが、

いよいよ後編では本丸である。

住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、

快く承諾してくれた。

住職が大切そうに持参したのは、

見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。

よく見ると表面がややぼこぼこしており、

いかにも古い時代の手作り感が漂っている。

蓋は何度か作り変えられているそうだが、

壺本体は実に700年以上前のものだという。

「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」

住職がひっくり返すと、

底には「祖母懐」という文字が刻まれている。

●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産

「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。

これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、

温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。

愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、

そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。

さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。

「加藤四郎左衛門景正」

これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。

加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、

一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、

帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。

現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、

景正を祀った「陶彦社」が存在する。

「本物なら国宝級の品物です。

ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、

鑑定などしてもらったことはありません」

住職は笑いながら説明してくれた。

「河童からもらいました」と言えば、

鑑定士はどんな顔をするだろう?

そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら

どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。

さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、

粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。

そのため表面に痘痕のようなぼこぼこした跡が残り、

焼き上げた後に石が出てくるような荒々しさが

四郎左衛門の作風だったそうだ。

確かに、目の前の壺も実に味わい深い、

野趣に富んだ風合いを見せている。

●いよいよ河童のせせらぎ体験

「河童はこれを置いていくときに、

『この中に河津川のせせらぎを封じ込めました。

これを聴いて私を思い出してください。

この川の音が聴こえる限りは、

私はどこかで元気に暮らしていますから、

和尚さん、安心してください』と言い残して去っていったんです」

住職の説明を聞いているうちに、だんだんと期待が高まってくる。

果たして本当に河童の封じ込めたせせらぎが聴こえるのだろうか?

「どんな壺でも、こうやって耳を近づけて聴くと、

ぼーっという音は聞こえるものなんです。

それは容器の中で風が流れる音で、

貝を耳に当てたときにも同様の音が聞こえるので、

お分かりかと思います。

しかし、この壺の場合はそれだけでなく、ぼーっという音の中、

下の方からぴしゃぴしゃっという感じの、

小さな水が流れる音がします」

住職に促され、恐る恐る壺の口に耳を近づけてみた。

最初は確かにぼーっという、よくある空洞音が聞こえる。

しかし、じっと耳を澄ませていると……あった!

確かに奥の方から、ぴちゃぴちゃという水の音らしきものが

聞こえてくるではないか。

まさに小川のせせらぎのような、

優しい水の流れる音が壺の奥底から響いてくる。

思わず身を乗り出して、もう一度しっかりと耳を当て直してみた。

やはり聞こえる。確実に水の音である。

正直、最近なかった、一種の感動に背筋がゾクゾクした。

●プロの最新機材で録れなかった音が、

子供のラジカセで録音成功

住職によると、この不思議な音を録音しようと、

NHKが高性能のマイクを持ち込んで挑戦したことがあるという。

しかし、どんなに頑張っても音を捉えることができなかった。

「ところが、近所の子どもがこの音を録りたいといって、

ラジカセみたいなもので録ったら録れたんです」

なんとも不思議な話である。

最新の録音機材では録音できないのに、

子どものラジカセでは録音できる。

まるで河童が、純真な心を持つ者だけに

水音を聴かせてくれるかのようだ。

試しに僕も自分のICレコーダーを取り出して録音を試みてみた。

すると、どうだろう。確かに音が録れているではないか。

後で家に帰って聞き返してみると、

確実にせせらぎの音が記録されている。

超うれしい!

これは一体どういう現象なのだろうか。

科学的に説明のつく現象なのか、

それとも本当に河童の仕業なのか。

真相は定かではないが、確実に言えるのは、

この壺から不思議な音が聞こえるというのは、

真実であるということだ。

●豪雨の前兆を知らせる、河童からの警告

住職の話では、この壺にはさらに不思議な力があるという。

豪雨などで河津川が氾濫しそうになった時、

壺の中でゴウゴウと唸りが聞こえ、

洪水を予告してくれるのだそうだ。

「今でも川の音が聞こえるのですが、

河津川の水位が上がりそうな時など、

壺がいつもと違う音を立てて知らせてくれることがあります」

これは確かめようがなかったが、

もし本当だとすれば、

河童は命の恩人である和尚への恩返しとして、

災害から人々を守り続けてくれているということになる。

●禅の教え「不立文字」と河童の壺が奏でるハーモニー

ここで住職は、この河童伝説に込められた深い意味について語ってくれた。

「お寺にこの昔話が伝わっているのは意味があると思うんです。河童は『これを聴いて私を思い出してください』と言っています。

ですから、この音を聴くと、今でも河童はこのあたりに暮らしているのだ、

と思いを巡らせることができます」

その上で住職は、禅宗の根本的な教えである

「不立文字」(ふりゅうもんじ)について説明してくれた。

「達磨大師の教えに『不立文字』というものがあります。

これは、人は書かれている文字を真実と思い込み、

それに惑わされてしまうという教えです。

実は文字では真実は伝わらない、ということなんですが、

例えば、こういう音を聴いたり、においを感じたり、

肌で感じたりすることで、

現実には目に見えないものに思いを馳せたり、

いろいろな想像・連想ができたりする。

そうしたものも『不立文字』の教えに入るんです」

なるほど、これは深い話である。

現代社会では膨大な量の文字情報に囲まれ、

さらにAIが生成する映像や音声なども加わって、

僕たちはそれらに振り回されがちだ。

しかし禅の教えによれば、真実は文字や人工的な情報では伝えられない。

むしろ五感を通じて感じ取るものの中にこそ、

真実が隠されているというのだ。

「人間が本来持っている『仏性』を大切にして、

自分で感じなさいという教えです。

現代社会では、テレビやインターネットを通じて

文字・映像・音声などになった膨大な情報が入ってきて、

皆さん惑わされますから。

こういうものを聴いて『あ、河童生きてるかも』と

想像力を膨らませるのも、不立文字の実践なんだよ、

という教えが、

この伝説に詰まっているんじゃないかと思うのです」

●「衆生本来仏なり」-河童が教えてくれる仏の心

住職はさらに続けた。

「人間は『衆生本来仏なり』という言葉にあるように、

もともと仏の心を持っています。

ところが、現実の社会で生きるうちに、

心にたくさんの垢がこびりついてしまう。

真実を見るのは、それを落としていくことが必要なんです」

これも禅宗の重要な教えの一つである。

すべての人間は本来、仏と同じ清らかな心を持って生まれてくる。

しかし生きていくうちに、さまざまな欲望や偏見、

先入観といった「垢」が心に付着してしまう。

その垢を落とせば、本来の仏性が現れるという考え方だ。

河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、

その心の垢を洗い流してくれる効果があるのかもしれない。

現実の利害関係や損得勘定を離れ、純粋に音に耳を傾ける時、

僕たちは本来の清らかな心を取り戻すことができるのだろう。

「うちのお寺はこうした佇まいなので、訪れた方は皆さん、

実家とか故郷に帰ってきたようで落ち着くとおっしゃいます。

昔ながらの趣を残した、癒しの空間だと評価されるんです。

ですから、そんな中で、こうした体験をすると、

より心に響くのかなと思います」

確かに、栖足寺の境内は不思議と心が落ち着く場所である。

現代的な装飾や人工的な美しさとは対極にある、

素朴で自然な美しさがそこにはある。

そんな環境の中で河童の壺の音に耳を傾けると、

日頃の雑念が自然と消えていくような感覚を覚えるのだ。

●現代人に必要な、河童からのメッセージ

河童の壺から聞こえるせせらぎの音を体験して、

僕は深く心を動かされた。

これは単なる音響現象以上の何かがある。

人はみな心に仏性を持っており、

それによって、せせらぎの音を聴くことができる。

虚実入り混じったネット情報に翻弄される現代人にとって、

こてはとても大切な体験であるように思える。

SNSで飛び交う断片的な情報、

ニュースサイトに踊る刺激的な見出し、

AI生成による真偽不明の映像や音声、

誰かの偏った意見が拡散される炎上騒ぎ--

僕たちは日々、膨大な「情報」に囲まれて生きている。

そして知らず知らずのうちに、それらの情報に振り回され、

本来の自分を見失ってしまっているのかもしれない。

そんな時、河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、

僕たちに大切なことを思い出させてくれる。

文字や人工的な情報で表現できない真実が、

この世界にはあるということ。

そして、その真実は五感を通じて、

心で感じ取るしかないということを。

●科学では説明できない不思議と、それを受け入れる心

この河童の壺の音について、

科学的な説明を求めたくなる気持ちもある。

壺の形状による音響効果なのか、

それとも何らかの物理的現象なのか。

しかし、そうした科学的説明を求めること自体が、

実は「情報に惑わされる」ことの一例なのかもしれない。

大切なのは理屈ではなく、

その音を聴いて何を感じるかということなのだろう。

最新の科学技術よりも、

純真な心の方が真実に近づけるということなのかもしれない。

河童が和尚に「私を思い出してください」と言い残したように、

この音を聴く時、

僕たちは「河童とは何か?」について思いを馳せることになる。

河童が実在するのかどうかは問題ではない。

大切なのは、その存在を通じて、

自然との調和や他者への慈悲といった

大切な価値を思い出すことなのだ。

●あなたの心の中の河童に出会うために

700年という長い年月を経ても、

河童の壺は今なおせせらぎの音を響かせ続けている。

伊豆に来たら、河津に来たら、

ぜひ河童寺・栖足寺を訪れてみることをお勧めしたい。

ただし、河童の壺を体験したい場合は、

この壺が寺宝中の寺宝であるため、

必ず事前に連絡を入れて準備をしてもらう必要がある。

そこで、あなたも河童の封じ込めた

せせらぎの音を聴いてみてほしい。

音が聞こえるかどうかは、あなたの心の状態次第かもしれない。

日頃の雑念を捨て、素直な気持ちで耳を傾けてみよう。

もし音が聞こえたなら、

それはあなたの心の中に仏性が息づいている証拠だ。

そして、河童という架空の存在を通じて、

自然への畏敬の念や他者への慈悲の心を

思い出すことができるだろう。

あなたの心の中の河童に出会えるかもしれない栖足寺。

そして河童が、

人生で本当に大切なものを教えてくれるかもしれない。

文字や人工的な情報に疲れた、僕たち現代人にこそ、

河童の壺が奏でるせせらぎの音は、

きっと新鮮な感動を与えてくれるはずである。

(おわり)

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~

●ディスカバー河童寺

今週は仕事の取材で、静岡県河津町にある

「河童寺」の通称で親しまれる栖足寺(せいそくじ)を

訪ねることになった。

JR伊豆急行線の河津駅から徒歩10分弱という好立地である。

駅を出ると、あの有名な河津桜の並木がある河津川が

目の前に広がる。

あいにくの小雨模様だったが、

河津川を渡ってすぐに栖足寺の境内に足を踏み入れると、

これが意外にもラッキーだったかもしれないと思えてきた。

ピーカンの青空だと、どうにも風情がない。

むしろこの雨模様のほうが、

なんとも言えない妖しい雰囲気を醸し出していて、

まさに河童が出てきそうな気配が漂っているのである。

●椅子まで河童という油断のならない境内

境内に入ってまず驚かされるのは、

とにかくあちこちが河童だらけということだ。

持参した飲み物を飲もうと思って何気なく腰を下ろした椅子も、

よく見ると河童の形をしていた。

思わず「おっと失礼」と河童に謝ってしまうほどである。

寺院としては日本的な古さを感じさせる、

いかにも由緒正しそうなお寺だ。

と同時に、どこか懐かしい感じもする。

よくよく観察すると、シンボルっぽい河童像を中心に

境内全体がレトロアートな感じにアレンジされているのが分かる。

これは後で知ったことだが、

ミュージシャンでありアーティストでもある現住職のセンスが

なせる業なのだ。

●鎌倉時代生まれの禅寺、河童と暮らして700年

「河童の寺」という通称が板についた栖足寺は、

実に700年の歴史を持つ古刹である。

その創建は元応元年(1319年)、鎌倉時代にまで遡る。

開山したのは下総総倉の城主千葉勝正の第三子である

徳瓊覚照禅師(とくけいかくしょうぜんじ)という、

なかなかに由緒正しい禅寺なのだ。

徳瓊覚照禅師は八歳で得度し、

二十歳にして大本山建長寺で建長寺開山の

大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子として九年間、修行を積んだ。

その後、中国に渡って当時の禅の名僧たちに師事し、

帰国後は各地の名刹を歴任した。

そして元応元年、北条時宗の旗士であった北条政儀の招きにより、この河津の地にやってきたのである。

興味深いのは、もともとこの地には「政則寺」という

真言宗の寺があったということだ。

それを禅寺に改めて「栖足寺」としたのである。

「栖足」という寺号は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」(静かな隠遁生活に常に満足することを知る)

という句から取られたと推測されている。なんとも禅寺らしい、

深い意味を込めた名前である。

●桜に負けた河童の末路と、寺が果たした避難所の役割

現在の住職にお話を伺うと、興味深い地域の歴史が見えてくる。

「大昔から栖足寺は河童寺として通っており、

河津桜で有名になる前--

昭和の時代までは、河津町は河童で町おこしをしていたんですよ」

今でこそ河津桜で全国的に有名になった河津町だが、

桜まつりが始まったのは今から34年前の

1991年(平成3年)のこと。

桜まつりは1999年(平成11年)には訪問客が100万人を超える

大イベントに成長したが、

それ以前は河童が町の看板だったのである。

「各旅館に河童のおちょこやとっくり、手ぬぐいなどがあったり、

商工会に飾られていたりしたんです。

でも桜が有名になって見向きもされなくなったので、

そういったものを寺で預かったんです」

なんとも皮肉な話である。

河童で町おこしをしていたのに、桜の方が大ブレイクしてしまい、

河童グッズは行き場を失ってしまったのだ。

そこで栖足寺が河童文化の避難所のような役割を

果たすことになったというわけである。

●「つくったが、作られていないように」のアート美学

現住職は過去10年あまりで、境内の大改修も手がけた。

「『つくったが、作られていないように』をテーマにしました」

ちょいダークで、幽玄なムードを醸し出す草木や苔。

人が一人、ゆうに入れそうな大瓶や、

まっ茶色に錆び付いた自転車のオブジェ。ユニークなアート哲学に基づいてアレンジされた境内は、

「雨が降ると河童寺っぽくなる」という演出も施され、

心憎いばかりだ。

書家の師範のスタッフもいるということで、

寺院としての格式を保ちながらも、

現代的なアート感覚を取り入れた斬新な取り組みである。

●先代住職の逝去と、一時休業中の河童ギャラリー

以前は客間で「河童ギャラリー」を開いて、

町から預かった河童グッズを展示していたそうだが、

昨年、先代住職が逝去され、いろいろな儀式があったため、

一旦片付けられ、まだ再開されていないとのことだった。

「河童ギャラリー、ぜひ見てみたかったのですが…」と言うと、

住職は苦笑いを浮かべながら、

「また準備が整い次第、再開する予定です」と答えてくれた。

●裏門の淵で暮らしていた、いたずら好きの住人

さて、そもそもなぜ栖足寺が河童寺と呼ばれるようになったのか。

それは江戸時代から語り継がれている河童伝説があるからだ。

昔、栖足寺の裏を流れる河津川の淵に、河童が住んでいた。

お寺の裏に位置するその場所は、

川が大きく蛇行して深い淵を作る「裏門」と呼ばれていた。

この河童、水浴びをしている子どもの足を引っ張るなど、

いろいろないたずらをして村人を困らせていた。

そのうち噂が一人歩きして、「河童が子どもの尻子玉を抜く」とか

「生き肝を食らう」などと大げさに伝えられるようになり、

村人たちは河童を恐がり、ついには憎むようになってしまった。

なんとも人間らしい話である。

最初は単なるいたずら者だった河童が、噂によってどんどん恐ろしい存在に仕立て上げられていく。現代でもよくある話だ。

●馬のしっぽにしがみついて御用となった河童

そして運命の日がやってきた。

ある夏の夕方、村人たちは寺の普請(建物の修理や建設)の手伝いをした後、裏の川で馬や道具を洗っていた。

そのとき一頭の馬が急にいななき、後ろ足を高く蹴り上げた。

そばにいた村人が驚いて見ると、馬のしっぽに何か黒いものがしがみついている。

よく見ると、それは噂に聞いていた河童だった。

「河童だ、河童がいるぞ!」

誰かが叫ぶと、近くにいた村人たちが一斉に集まってきた。

河童も捕まってしまったら大変と大慌てで逃げ出し、

裏門を抜けて寺の井戸に飛び込んだ。

ここでの河童の行動が実に人間臭い。

馬のしっぽにしがみつくという、

なんともマヌケな状況で発見され、

慌てふためいて逃げ出す様子が目に浮かぶようだ。

●井戸に逃げても逃げ切れず、袋叩きの刑

しかし村人たちは容赦しなかった。

井戸に逃げ込んだ河童に向かって、てんでに石を投げつけた。

河童はバラバラと落ちてくる石に我慢ができず、

井戸の中から這い出してきてしまった。これが失敗だった。

村人たちは河童を取り囲み、

「こやつはひどいやつだ。殺してしまえ」と叫びながら、

棒切れで叩き始めた。

ちょっとやりすぎな気もするが、

当時の人々にとって河童は子どもを攫う

恐ろしい妖怪だったのだから、無理もない話かもしれない。

●「殺生は禁物じゃ」-禅僧の慈悲が救った一命

ちょうどそこへ、栖足寺の和尚さんが帰ってきた。

村人たちが騒いでいるのを見て、何事かと近づいてみると、

河童が息も絶え絶えに倒れている。

それでもなお、村人たちは河童を叩き続けている。

和尚さんは大きな声で「皆の衆、やめられい」と叫んだ。

「今日は寺の普請の日じゃ。殺生は禁物じゃ。

寺の縁起にかかわる。この河童はわしが預かろう」

さすがは禅僧である。

暴力で問題を解決しようとする村人たちを諫め、

慈悲の心で河童を救おうとした。

村人たちも、寺の縁起にかかわるのでは仕方がないと、

和尚さんの言葉に従って河童を預けた。

●月夜に現れた河童からの、思いがけない恩返し

和尚さんは村人たちがいなくなると、

「これ河童、助けてやるからどこか遠くへ行きなさい」

と言って、河童を逃がしてやった。

この和尚さんの優しさが、後に奇跡を生むことになる。

その晩のこと、和尚さんは何者かが庫裏の戸を叩く音で

目を覚まし、縁側の雨戸を開けてみた。

すると、月明かりの中に昼間の河童が立っていたのである。

●河津川のせせらぎを封じ込めた、魔法の壺

河童は言った。

「昼間は助けていただき、ありがとうございました。おかげさまで命拾いをしました。このつぼはお礼のしるしです」

そう言って、丸い大きなつぼを縁側に置いた。

「このつぼに河津川のせせらぎを封じ込めました。

口に耳を当てると、水の流れる音がします。

水の音が聞こえたら、

わたしがどこかで生きていると思ってください。

和尚さまもどうぞお元気で」

そう言い残して、河童は立ち去ったのだ。

●令和の今も、壺に耳を当てれば

和尚さんは夢心地で聞いていたが、

我に返ると確かに縁側に大きなつぼが置いてあるので、

河童が本当に来たのだと確信した。

それからというもの、河津川に河童が姿を現すことはなくなり、

村人たちもいつしか河童のことは忘れていった。

けれども和尚さんは時折つぼの口に耳を当て、

底の方から聞こえる、かすかな水音を聞いて、

河童の無事を思った。

また、河津川に出水があった際、

このつぼがゴウゴウとうなりを上げて知らせ、

人々が助かったこともあり、

それから寺の宝として大切に奉られてきたという。

今でもつぼに耳を当てると、川のせせらぎが聞こえ、

河童が元気で生きていることを伺える。

そして人々は水の流れが心を洗うと言い、

ありがたく拝聴していくのである。

●果たして河童の声は聞こえるのか~後編への誘い~

さて、この河童の壺、実は現在も栖足寺に残されており、

実際に耳を当てて音を聞くことができるのだという。

果たして本当に河童の封じ込めた河津川のせせらぎが

聞こえるのだろうか。

後編では、この神秘的な河童の壺による

不思議体験をレポートする。

僕は雨に濡れた境内で河童たちに見守られながら、

数百年の時を超えた河童との不思議な邂逅を

体験することになるのだが、

その詳細は次回のお楽しみということにしておこう。

後編ではいよいよ河津桜で有名になる前の河津町の隠れた魅力、

そして現代まで語り継がれる河童伝説の真相に迫る。

(後編に続く)

岸辺露伴×水の都ヴェネチア

「イタリアに行きたい」と、カミさんが言うので、

「んなら行くか」と、新宿の映画館に出かけた。

「岸辺露伴は動かない 懺悔室」。

人気ドラマ・岸辺露伴シリーズの映画版で、

オールヴェネチアロケ。

映画館のスクリーンで見るヴェネチアの風景は圧巻だ。

テレビでやっていたドラマは一度も見たことがなかったので、

ははぁ、こういうファンタジックな話か、と感心。

主人公は漫画家で、人の人生ストーリーが読め、

そこに書き込み・改ざんを加えられるという特殊能力の持ち主。

それによって事件を解決していくストーリーだ。

原作のマンガも全く知らないが、

高橋一生は超ハマり役だと思った。

舞台となるヴェネチアは、言わずと知れた世界遺産。

ルキノ・ヴィスコンティの「ベニスに死す」をはじめ、

幾多の映画・文学・芸術に描かれてきた。

年中、観光客が押し寄せていると思うが、

いったいどうやって撮影したのだろうと思うぐらい、

人気が少なく、その分、どこもため息が出るほど美しく、

歴史が醸し出す豊潤な空気に包まれている。

僕は40年弱前、ヨーロッパを放浪していて、

ヴェネチアにも訪れたが、

見た目はその頃とほとんど変わっていない気がする。

それは当たり前で、

この街は「変ってはいけない」ことを義務付けられている。

世界遺産になった宿命みたいなものである。

車はもちろん、自転車も街の中に入れない。

観光客がわんさか来るのだから、

スタバやマックなどの店もありそうだが、

少なくともその看板などが景観に入り込んではいけない。

そうした規制も多いはずだ。

オーバーツーリズムを避けるため、

街に入るための入場料徴収も検討されているという。

世界中の観光客が称賛する「水の都」だが、

僕には無性に物憂げで哀しみを帯びた場所に思える。

一見、ラテン気質で、明るいイメージのイタリアだが、

僕の体感では、どこの街もその明るさの裏に

奇妙な暗さ・屈折・残酷・哀愁があって、

どう対処していいのか、戸惑うことが多かった。

ヴェネチアはその最たる街だ。

さらに、そもそもヴェネチアは、ローマやミラノのような

スケールの都市ではなく、

せいぜい東京23区の1区くらいの規模の街。

そこに独自の文化が集約されている。

観光も急げば半日、1日あれば十分見て回れるので、

実際の観光収入はそんなにないのではないか。

ヴェネチアを舞台とした映画で、

ジョニー・ディップ主演の「ツーリスト」(2010年)

という作品があった。

そのなかで水路から直接入れる高級なホテルが出てくるが、

たぶん、ヴェネチアで宿泊できるのは、

ああしたセレブ御用達の超高級なところばかりで、

普通の観光客は半日、1日わさわさと歩いたり、

ゴンドラやボートに乗ったり、

写真を撮ったら、夜は郊外の安いホテルに行くのだろう。

僕もヴェネチアで泊まった覚えはないので、

多分そうしたのだと思う。

それとも今は、古いお屋敷を民泊にしているところなどが

あるのだろうか?

観光地の常で、遺産的な街並みばかりが目に入って、

この街の住人たちがどうやって暮らしているか、

庶民の生活・普通に働く労働者たちが見えてこないので、

ひどく気にかかる。

この岸辺露伴の映画も、

けっして明るく陽気なイタリアンのトーンではなく、

人生の運命や呪いを描いた、憂鬱で哀しく残酷なものだ。

それが美しい水の都の風景と奇妙にマッチしていているのが、

とても心に残った。

地球温暖化で水没の危険がささやかれるヴェネチア。

この風景はいったいいつまで見られるのだろう?

スタジオツアーと映画シリーズ一気見「ハリーポッター」

一昨年、としまえんの跡地にオープンした

「ハリーポッター スタジオツアー」に行ってきた。

正式名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。

約3万平方メートルの敷地内を歩いて回る

ウォークスルー型のエンターテインメント施設だ。

●見どころ満載6時間ツアー

映画ハリー・ポッターシリーズや、

ファンタスティック・ビーストシリーズ制作の

舞台裏を体験できる。

映画に出てくるセット・小道具・クリーチャー・衣装や、

実際に撮影で使われた小道具などが展示され、

視覚効果を使った体験型展示もある。

初めてなのでフルパッケージのチケットを買い、

音声ガイドもつけて回ったので、ぜんぶ回るのに6時間かかった。

かなり見どころが多く、特に熱心なハリポタファンでもない僕でも

満足のいくツアー。

6時間は長すぎるかもしれないが、普通に3~4時間は楽しめる。

施設内にレストランやカフェもあるので、途中休憩もオーケー。

映画ハリー・ポッターシリーズは、

ほぼ2000年代に制作されており、

CGなどは現在の映像技術の1ランク下の技術が駆使されている。

その分、アナログ的というか、

昔ながらの手作りの部分も残っていて、

セットや小道具などの作りこみがすごい。

魔法学校の教科書など、映らないページまで

しっかり書き込まれており、

映画スタッフの間で受け継がれてきた

「魂は細部に宿る」の精神が生きており、

職人的な意気込みが伝わってくる。

でも、こういう部分は果たして、

今後の映画作りにおいてはどうなのだろう?

コスト削減のためにそぎ落とされているのではないか?

「ハリーポッター」は20世紀の映画文化の集大成。

映画が娯楽の王者だった最後の時代を飾る傑作シリーズ。

そんな言い方もできるのかもしれない。

●全8作再確認、そしてリメイク版ドラマも

というわけで、このツアー後、

アマプラで「賢者の石」から「死の秘宝」まで

全8作を一気見した。

(最後の「死の秘宝」は2パートに分かれている)

主役の3人が可愛い少年少女から青年に成長していくにつれ、

映画各話のトーンが変わっていく。

第1作・2作あたりはコミカルで明るい要素が多いが、

ヴォールデモートとの対決の構図が鮮明になる

中盤から後半にかけて、

ダークでハードな物語になっていく変化が面白い。

そして、やっぱり最終作における謎解き――

ハリーの運命をめぐる、

ダンブルドアとスネイプの人生をかけたドラマに感涙。

何でもテクノロジーでできてしまう昨今の映画製作だが、

演者の子供たちが青年に成長していく過程は、

さすがに機械では実現できない。

それをやってしまった「ハリー・ポッター」は、

やはり空前絶後の作品だろう。

こんな作品は二度と作れない――

と思っていたら、

何とアメリカで連続テレビドラマとしてリメイクされる。

キャストはもちろん全とっかえ。

(映画版の誰か生徒役が先生役として出れば面白いと思うが)

映画版では割愛された詳細な部分が描かれたり、

出番がなかった原作の脇役なども登場するらしい。

製作はすでにけっこう進行していて、

今年の夏には撮影開始予定とのこと。

製作総指揮は、原作者のJ・K・ローリング。

1作につき1シーズンで、最低7シーズン。

後半は内容が膨らむので、回数はさらに増えるかも。

いずれにしても10年スパンで、

映画同様、子役たちが大人になる過程を描き出す。

この時代にすごい構想だ。

「ハリー・ポッター」で一時代を築いたローリングももう還暦。

このドラマ化で、みずからの終活をしたいのかもしれない。

どうしても映画版と比較してしまうだろうが、

かなり楽しみにしている。

小説ももう一度、全巻ちゃんと読み直してみようと思う。

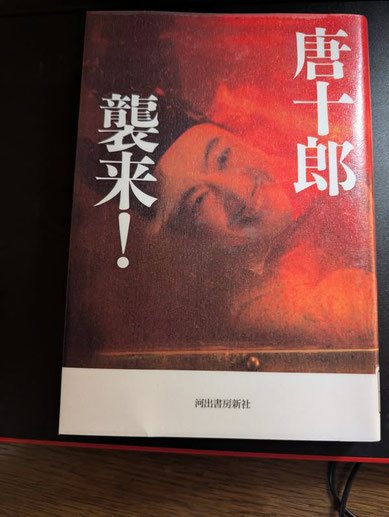

今また、唐十郎 襲来!

かつてのアングラ演劇シーンのヒーロー 唐十郎の一周忌。

昨年11月に出された追悼本

「唐十郎 襲来!」(河出書房新社)を読んだ。

現代演劇を研究し、過去、唐十郎界隈の評論も出している

評論家・編集者の樋口良澄氏がまとめたものだ。

同氏を含め、30人以上の人が、

それぞれの「唐十郎体験」を、

証言・エッセイ・読解・インタビュー・短歌・俳句など、

様々な形の文章で語っている。

中には寺山修司、蜷川幸雄のものも。

もちろん、過去の原稿を転載したものだが。

あの演劇界の巨人たちがみんなそろって、

あちらの世界に行ってしまったんだなぁと改めて実感。

蜷川幸雄のパートは、2011年の唐さんとの対談になっており、

二人の対談は、これが最初で最後だったようだ。

唐さんが「蜷川くん」と呼んでいるのが面白い。

●不破万作のインタビュー:伝説の舞台裏

特に心に残ったのは、状況劇場の初期から劇団員として

長年、活躍し、名脇役として名を馳せた不破万作のインタビュー。状況劇場が活動した1960~80年代は、

まだインターネットがなかったので、

この劇団にまつわる話題、唐十郎にまつわる逸話は、

良きにつけ、悪しきにつけ、いろいろな尾ひれがつき、

事実を大いに誇張した伝説として語られていた。

1969年、新宿西口公園で芝居を強行上演して逮捕された事件、

寺山修司の天井桟敷との乱闘事件、

そして、何度も行われた海外ゲリラ公演――

しかも当時まだ治安も環境も劣悪だった

アジアから中近東地域の旅公演などの話を本や雑誌などで読み、

当時学生だった僕たちは、唐十郎と状況劇場に対して、

途方もないスケールとエネルギーを持った、

天才、怪物演劇集団のイメージを抱いたものである。

不破万作はその舞台裏を明かし、いろいろ事件を起こしたものの、唐十郎も普通の人間だったのだなぁと、

ほほえましい思いになった。

特に妻だった李麗仙の前では小さくなっていた――

という話には笑ってしまった。

昨年も書いたが、僕も状況劇場の入団試験を受けに行って、

一度だけ、じかにこの夫婦に会ったことがある。

李麗仙は攻撃的でちょっと怖かったが、

唐さんは抱いていたイメージとのギャップもあって、

ずいぶん優しい人だなぁという印象が残っている。

そして唐さんに「きみの作文は面白かった」と言われたことが、

今の自分を支える柱の一つになっている。

●久保井研のインタビュー:

後半の創作活動を継続可能にした作劇スタイル

現在、座長代行・演出として唐組をまとめる

久保井研のインタビューもよかった。

彼と編集者・樋口との対話で、

状況劇場時代、「戦後復興した街に対する違和感」を

創作活動の根源にしていた唐十郎が、

唐組として再出発するにあたり、

「新しいメディアによる新しい現実を描き、

豊かさの中で右往左往する人間を描く」という

手法に切り替えたという話は、とても興味深い。

過去の実績・作劇法にこだわらず、自分の演劇を続けるために、

テーマとなる現場に出かけ、独自の取材をして戯曲を書くという、状況劇場の頃とは違う作劇スタイルは、

唐十郎の後半の創作活動を継続可能にした。

どんな天才でも、何十年にもわたって、クオリティが高く、

パターンに頼らない創作を続けるのは至難の業だ。

唐十郎が偉大なのは、なりふり構わず変えるべきところは変えて、好きな演劇を、けっしてブレることなく、

半世紀以上、死ぬまでやり続けたことである。

●永堀徹のエッセイ:唐十郎の原点

そして、もう一つ感動的だったのが

「唐十郎の原点」という唐十郎=大鶴義英の、

明治大学時代の一つ年上の先輩である永堀徹のエッセイだ。

1960年の安保闘争の挫折によって、活動継続の危機に瀕した、

彼らの明治大学実験劇場は、

都市の中での演劇に距離を置こうと、

茨城県の農村に地方公演に出かける。

都会と田舎との情報格差・ライフスタイルの違いが大きな時代に、若者たちが見知らぬ土地で、

どのように芝居をやり、何を得たのか?

タイトル通り、「唐十郎の原点」が、

まるで昨日のことのように鮮やかに、

朴訥な文章でつづられている。

最後のほうは読みながら涙してしまった。

本当に唐十郎はこの若き日の体験を基点に、

生涯、紅テントを持続し続け、それは今また、

後進に受け継がれた。

1960年代の日本の演劇ルネサンスが生んだ奇跡である。

あれから1年。

永遠の演劇少年・唐十郎に改めて合掌。

電子書籍

認知症のおかあさんといっしょ2

5月6日(火)15:59まで

無料キャンペーン開催中。

もくじ:

・京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族

・認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉

・認知症患者のごあいさつを受け止められますか?

(ほか 全36編採録)

21世紀の「傷だらけの天使」(小説版)をどう読むか?

「傷だらけの天使―魔都に天使のハンマーを―」は、

作家・矢作俊彦が2008年に出した小説(講談社文庫)である。

題名で察しがつくように、これは「傷だらけの天使」の小説。

30年後の後日談だ。

今年になってからAmazpn Primeで

「傷だらけの天使」全26話を見た僕は、

頭の中で、かつての傷天熱が再燃。

いろいろネットで情報をあさり、書籍として出版されている

解説本「永遠なる『傷だらけの天使』

(山本俊輔・佐藤洋笑/集英社新書)」を、

そして、この小説を読んでみた。

●1か月近く書けなかった感想

あの衝撃の最終回でラスト、

いずこともなく去った小暮修(萩原健一)は、

30年後、どうなったのか?

それを描いた物語となれば、

傷天ファン、ショーケンファンなら、

興味を持たずにはいられないし、ぜひ読むべき作品である。

……と言いたいところだが、

同時に「読まないほうがいいよ」とも言いたくなる内容である。

思い出は思い出のまま、大事に取っておいたほうがいい。

昔の恋人にはもう一度会おうなんて思わず、

かつての美しい面影だけを抱きしめていたほうがいい。

正直、そんな心境になってしまった。

これを読み終えたのは3月末だったが、

どんな感想を書けばいいのか、うまく整理がつかず、

かれこれ1か月近く経ってしまったのは、そのせいだ。

●トリビュート小説の傑作だが

誤解がないように言っておくと、

「傷だらけの天使―魔都に天使のハンマーを―」が、

読むに堪えない駄作というわけではない。

むしろその逆で、これは傑作だと思う。

探偵小説、ハードボイルド小説、エンタメ小説、

どの呼び方が一番いいのかわからないが、

とにかく、こうしたジャンルにおいて、

構成、文体、表現、リズムなど、

相当質の高い作品であることは確かだ。

作者自身が傷天ファンであり、

読者も完全に傷天ファンを対象としているので、

原作ドラマに対するリスペクトも十分すぎるくらい十分。

たとえば冒頭部分は、僕たちがこぞってマネをした、

あの伝説的なオープニング朝食シーンの

完全なオマージュになっている。

同時に、30年後、55歳になったオサムの現状を

ビビッドな表現で読者に伝える始まり方になっており、見事だ。

この冒頭部分が象徴するように、

トリビュート小説として非常によくできており、

いちいち納得できる。

しかし、だからこそ、この物語が、

多くの傷天ファンに与えるダメージ(?)も

大きいのでないかと思う。

少なくとも僕にとってはそうだった。

●萩原健一と市川森一の置き土産

1974年秋から1975年春にかけて日本テレビ系で放送された

「傷だらけの天使」は、

当時、その圧倒的存在感で人気を誇った俳優・

萩原健一を主役にした、

コミカルさとハードボイルドテイストと

人情味を併せ持つ探偵ドラマで、

斬新な内容・演出と、日本映画界を代表する監督らが参加した

「テレビ映画」として話題になった作品だ。

視聴率は振るわなかったが、

その「カッコ悪いカッコよさ」「ろくでなしの生き様」は、

当時の若者たちの心にずっぽり突き刺さり、

大量のファンを生み出し、半世紀を超えて続く伝説となった。

そうしたファンの一人である作者の矢作俊彦は1950年生まれ。

まさしくショーケンと同級生である。

彼はこの作品の執筆に際して、

主演の萩原健一と、脚本家の市川森一から承諾を得ている。

市川は登場人物やドラマの世界観の設定をつくり、

26話中、8つのエピソードの脚本を書いた、

脚本陣のメインライター。

いずれも「傷天」を代表する傑作で、

第1話(制作側の都合で放送時は第7話になった)と最終話も

彼のペンによるものだ。

市川は2011年、萩原は2019年に他界しているので、

「魔都に天使のハンマーを」は、傷天の核ともいえる二人が、

矢作に託して残した、置き土産ともいえるかもしれない。

市川は1983年に同名の脚本集を大和書房から出しているが、

その後、何度も傷天復活の話があったらしい。

しかし、幸いなことに(?)、それらは実現しなかった。

制作上の都合もあったかと思うが、

ファンも齢を取った萩原がオサムを演じる姿は

見たくなかっただろう。

そして、萩原以外の俳優がオサムを演じることも

許せなかっただろう。

●小説の世界だから許される30年後の傷天

しかし、小説の世界――僕たちの想像力の範囲でなら、

それは許される。

キャラクターの描写は的確で、

修が話すセリフの文字からショーケンの声が聴こえてくる。

僕たちは、この物語の中で「55歳の小暮修」と出会えるのだ。

それは他のキャラも同じ。

ここには、オサムがヤバい仕事を請け負っていた、

探偵事務所のボス・綾部貴子も、

その右腕として活躍していた辰巳五郎も出てくる。

最終回で横浜港から外国へ逃亡した貴子は、

もはや探偵事務所の経営者などではなく、

六本木ヒルズを根城とする組織のトップとして、

2000年代半ばの日本の政治・経済・産業界を牛耳る

フィクサーとなっている。

同じく横浜港で逮捕された辰巳は、

あの時、貴子に裏切られたのにも関わらず、

相変わらず手下として、舞台裏を跳梁跋扈している。

どちらも年齢設定は還暦をとっくに超えて

70代ということになるが、

超高齢化社会で、

いまだに昭和のジジババが幅を利かす日本においては、

何ら違和感がない。

それぞれの役を演じた岸田今日子・岸田森も、

すでにこの世を去っているが、

ここも想像力を駆使して、加齢し、より妖怪化した

二人の声を被せて読むといいだろう。

●アキラへの想い

そして、物語の中で絶大な存在感を感じさせるのが、

オサムの弟分の乾亨である。

しかし、アキラはドラマの最終回、つまり30年前に死んでいる。

もちろん生き返って登場するわけではないが、

彼はオサムの中でずっと生き続けており、

ことあるごとに心の底からよみがえってくるのだ。

文字通り、天使になったアキラへの追憶。

若かりし時代の、宝のような思い出と、

あの時、彼を見捨て、死なせてしまったという罪悪感。

それがこの物語の軸の一つになっており、

随所に現れる、ドラマから引用したアキラのセリフを読むと、

若き水谷豊のあの声と独特の言い回しが響いてくる。

(断じて、現在の、杉下右京の水谷ではない)

● 在りし日のエンジェルビルも

それぞれのキャラクターとともに、

世界観もきちんと踏襲しており、

オサムが住処としていたペントハウスも、

舞台の一つとして出てくる。

やはり傷天にはペントハウスが欠かせない。

このペントハウスのロケ地として使われた、

代々木駅近くの代々木会館ビルは、

傷天ファンの間で「エンジェルビル」と呼ばれ、

この小説が出版された当時は「不滅の廃虚」として、

まだ健在だった。

オサムだった萩原が亡くなったのが、

令和が始まった2019年3月。

このエンジェルビルが解体されたのが、同じ年の8月。

単なる偶然だろうが、ファンとしては

何らかのつながりを感じたくなる。

●1970年代と21世紀ビギニングとの融合

そんなわけで原作の世界観に忠実に……と言いたいところだが、

あくまでこちらの時代設定は、ゼロ年代半ば。21世紀の物語だ。

30年が過ぎ、もう世界は変わっているのに、

1970年代と同じ世界観で描くのは、逆にウソになる。

作者はそのあたりも心得ていて、

バーチャルワールドや生殖医療などの要素も入れ込んでいる。

1970年代には、ほとんどSF小説・SF映画に出てくるものが、

ここでは現実として違和感なく描かれており、

かつての傷天を、21世紀の物語としてシフトさせているところは

心憎い。

しかも、ゼロ年代半ばといえば、

まだデジタル社会への移行の途上で、

インターネットが今ほど社会に普及しているとは言い難く、

スマホも世のなかに登場していない。

そうしたなかで、こうした要素を駆使して描いたのは、

かなり先進的だ。

●残酷な結末

僕が最初に「読まないほうがいいよ」と言ったのは、

この「21世紀の傷天」の物語世界を形作る

キーマンが存在するからである。

それは貴子でもなければ、辰巳でもない。

他の新たな登場人物でもない。

それは原作ドラマを知る者なら、誰でも知っている人物だ。

物語の終盤、その人物とオサムとの、

二人きりの対決のシーンが描かれる。

まるで目の前で、

あの傷天のアクションが展開されているような見事な筆致。

しかし、そのシーンで、それまでのすべての謎が解け、

物語の文脈が明らかになると、

そのあまりの運命の残酷さに慄然とする。

原作のメインライター市川森一が、ドラマ作りの信条としていた、

とびきり賑やかで楽しい夢と、

奈落の底に落ちるような現実とのコントラスト。

矢作俊彦は、この後日談でも、それをしっかり踏襲した。

55歳になったオサムが、

最後に何と向き合わなくてはならなかったのか。

誰と闘わなくてはならなかったのか。

当たり前のことだが、30年もの月日が経てば、子供は大人になる。

これだけ言えば、原作を知る人は、もうピンと来るだろう。

粗野で風来坊のように生きてきたオサムだが、

彼は家族を大事にする男でもあった。

しかし、彼はそのかけがえのない家族に裏切られてしまう。

「魔都に天使のハンマーを」は、家族の物語でもあるのだ。

読み終えた後、僕は原作の様々なシーンを思い出して、

思わずため息をついてしまった。

そして、やるせない気分に覆われた。

すべて辻褄が合い、すべてが納得できる内容である。

この後日談を、一級のエンタメ小説として構築するためには、

こうするのが最高の手立てだったのだろうと思う。

でもなぁ、こうなるなら、

もう少しダメダメな話でもよかったよなぁと思ってしまった。

最後の最後に、ほんのちょっとした救いはあるんだけど。

●ショーケン死すとも傷天死なず

というわけで、長々と書いてしまった末にもう一つ気付いたのは、

傷天の30年後を描いたこの作品は、

もう20年も前に書かれたものだということ。

この20年の間にまた時代は変わった。

萩原や市川をはじめ、傷天関係者は相次いでこの世を去った。

エンジェルビルも代々木から姿を消した。

でも、その代わりに、U-NEXTやAmazon Primeなどの動画配信で、

多くの世代が、半世紀前の、

若かりしオサムとアキラの活躍を見られるようになった。

物語のなかで55歳になっていたオサムは、

もう後期高齢者の仲間入りをしている。

貴子や辰巳は90代になるだろう。

それでも超高齢化社会では、

この物語はまだ続くのではないかと思わせる。

傷天伝説の一部となった「魔都に天使のハンマーを」。

最初に「読まないほうがいいよ」と言っておきながら、

今さらだが、勇気を出して読んでみることをおすすめする。

青春の思い出の湯に浸るのは気持ちいいが、

やっぱりそれだけだと、今を生きることにはつながらない。

今を生きて、傷天を未来に伝えていきたい。

ショーケンが死んでも、「傷だらけの天使」は死なない、きっと。

魔都・横浜から遠く離れて

1975年のドラマ「傷だらけの天使」の最終回では、

修(萩原健一)が、姿をくらましたボス・

綾部貴子(岸田今日子)を探しに

横浜・中華街を訪れるシーンがある。

映像に映し出された、当時の中華街は、

いかにもヤバそうな街で、あちこちに密航の手続きを請け負う、

中国人のアンダーグランドビジネスの巣窟がありそうな、

魔都のにおいがプンプンしていた。

50年後の今、中華街はきれいに整備された観光地となり、

子供も大人も、日本人も外国人もみんな、

豚まんやら、月餅やら、チキンを平たく伸ばした台湾から上げやら、

イチゴとマスカットのミックス飴やらを食べ歩きして、

わいわい楽しさと賑わいにあふれている。

50年前のドラマの世界と現実とのギャップは大きい。

洗練された街、そして、

それを作り守っている地元の人たちに

ケチをつけようなんて気はさらさらない。

けれども、やっぱり、こうした見かけの繁栄と、

幸福感が希薄な日本人の内なる現実との

ギャップを考えると、もやもやした疑念が胸に湧き上がってくる。

「50年前よりほんとにこの国はよくなったのか?」と。

人も街も、化粧することが上手になった。

汚いものを包み隠すのがうまくなった。

それがいいこと何か悪いことなのか、わからないが、

食べ歩きをしている人の中にも、

いろいろ問題を抱えている人、

それだけでなく、精神にダメージを負い、

本当に「傷だらけの天使」になっている人がたくさんいるはずだ。

この国では20人に一人が心を病んでいると伝えられている。

観光地を行く外国人旅行者のほとんどは、

そんな話は信じられないだろう。

外からやってきた彼らから見れば、

日本は、平和で安全で、食い物も、おもちゃも、

いろいろな楽しみも豊富な、21世紀の世界における、

一種の理想郷に見えるのではないだろうか。

僕たちが到達したユートピアでは、

「私たちは見かけほど、豊かでも幸福でもないんだよ」

という顔をして街を歩いてはいけない。

楽しさ・賑やかさの裏から、

そんな無言の圧がかけられているような気もしてくる。

「傷だらけの天使」完食

最終回「祭りの後にさすらいの日々を」で、やっぱり号泣。

AmazonPrimeで「傷だらけの天使」を全26話見た。

大好きなドラマだったが、実はちゃんと見たのは3分の1くらい。

3分の1は断片的に覚えているシーンもあるが、

3分の1は全く見てなかった。

だから今回、50年の年月を経て、初めて完食。

長生きしてよかった!と思ってしまった。

この時代まで生き延びて幸福だ。

その「傷天」、この間も書いたけど、

今の基準で見ると、かなりひどい出来。

最近の映画やドラマの悪口を言う人は多いが、

30年前にラジオドラマの脚本賞を

取らせていただいた人間の目から見ると、

今の脚本・演出・演技、

すべて30年前よりはるかに高いレベルにあると思う。

少なくともテクニック的には。

だから50年前のこの作品が、

稚拙で雑なつくりに見えるのは当然かもしれない。

でもね。

面白いかどうかとなると話は別。

うまけりゃいいってものじゃない。

ちゃんと伏線があって、きれいにストーリーがつながって、

オチがついてりゃいいってもんじゃない。

本当にめちゃくちゃだけど、

このノリはどうだ。この勢いはどうだ。

ショーケンと水谷豊はもちろんいいのだが、

両岸田をはじめとする脇役のすばらしさ。

脚本家、監督をはじめ、製作スタッフの息遣いが伝わってくる。

喫煙シーン、暴力シーン、セックスシーン満載で、

コンプラなんてくそくらえ。

何よりも、あの70年代の東京の空気が

あまりにも鮮やかに封じ込められている。

戦後まだ29年、30年の世界。

ここで描かれているのは、29歳・30歳の若い日本。

新宿も渋谷も横浜も、かなりヤバい街に見える。

今の日本は、いいにつけ悪いにつけ、

おとなになって老成した80歳なのだと痛感する。

キャストもスタッフも大部分がこの世を去り、

もはやリメイクは不可能だが、

なんと作家の矢作俊彦が、

ショーケンとメインライターだった市川森一に許可を取って、

2008年にリメイク小説を書いていたと知って、びっくり。

きょうはとても冷静に書けないが、

これからまた、この昭和の名作「傷だらけの天使」について

いろいろ書いていきたいと思います。

おとなも楽しい少年小説

「おとなも楽しい少年小説」はライフワーク。

書くべき物語がたくさん自分のなかに眠っているのは、

幸福なことだと思います。

あなたも僕も、どこまで人生が続くか、わからないけど、

一度、探偵になって自分の内側を掘り起こしてみましょう。

金の林檎みたいな、思わぬ宝物が出てくるかも。

おとなも楽しい少年少女小説 2タイトル

無料キャンペーン: 2月26日(水)16:59まで実施中。

レビューもお寄せくださいね。

茶トラのネコマタと金の林檎

https://amazon.com/dp/B084HJW6PG

私立探偵の健太は、山荘に住む富豪のネコマタマダムの依頼で、黄金の林檎の探索に。

そこで見つけたものは?人生で大切なものは何か、

探しているあなたに贈る

コミカルでファンタジックな探偵小説。

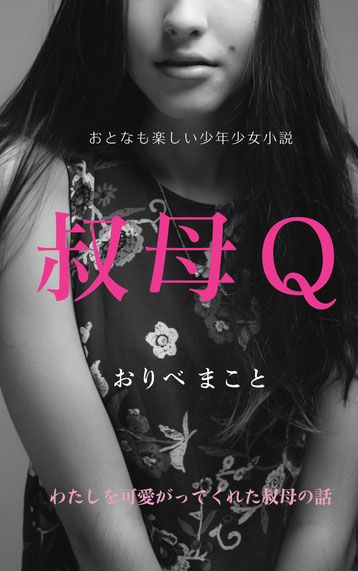

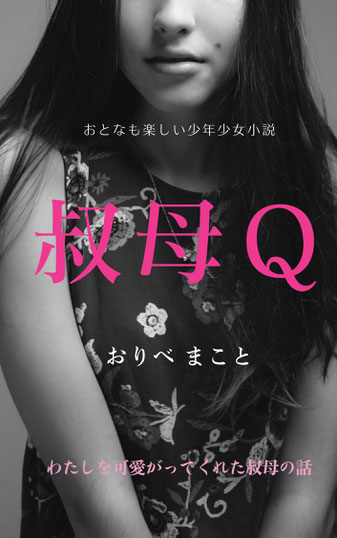

叔母Q

https://amazon.co.jp/dp/B0CKWZKZJF

叔母の温子はロサンゼルスの下町のアパートで

孤独のうちに死んだ。

リトルトーキョーの小さな葬儀屋の一室で

彼女の遺骨を受け取った甥の「わたし」は供養のために、

可愛がってくれた叔母と昭和の家族についての話を

葬儀屋に語る。

おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン「叔母Q」

おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン

2月26日(水)16:59まで実施中。

僕の叔母は生きていれば90歳を出たところ。いま、社会で活躍している30代・40代の女性の祖母にあたる年代です。

多感な少女期に終戦を迎え、日本が戦後、

アメリカの擁護を受けながら、

新たな国家として復興するのと同じ歩みで大人になりました。

その時代、さしたる家柄にも才能にも美貌にも

恵まれていない女性の生き方は、かなり制限されていました。

20代半ばまでに結婚できた人は幸福とされましたが、

その後、自分を殺し、家族に尽くす長い人生が待っています。

一方、かわいいお嫁さんになれなかった人は、

世間から冷遇されるか、憐みや蔑みの目で見られるなかで

生きる道を選ばなくてはなりませんでした。

もちろん、例外はたくさんあって、

注目すべきイケてる女性の活躍は、

マスメディアで紹介されたり、

小説・映画・ドラマなどのモデルにもなったりしています。

しかし、叔母はそんな華やかな舞台に立つこともなく、

ありのまま自由に生きることもなく、

それでも喜びに満ちた人生への憧れ・欲求は人一倍あって、

それを抱えたまま、一生を過ごしたのではないかと思います。

本人の本当の気持ちはわかりませんが、

傍目には残念無念な女の一生。

けれども彼女のような、無数の昭和庶民の女性の、

満たされることのなかった憧れや欲求が、

現代の孫世代の女性らに受け継がれ、

活動力のエネルギーになっているような気がします。

亡くなって早や20年近く経ちますが、

なぜだか彼女は僕の心のどこかに棲み続け、

両親とは違った形で僕の人生を支え続けています。

生きている間に話を聴けなかったので、この作品における事実(と自分で思っている箇所)はせいぜい2~3割。

だから小説として、大部分は想像して書いたのですが、

フィクションの中にも、確かにこの世で生きた、

叔母の記憶を刻み込めたことに満足感を覚えています。

昭和の名もなき女性がどう生きたかの物語をお楽しみください。

探偵小説「茶トラのネコマタと金の林檎」のご紹介

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月26日(水)16:59まで実施中。

都会の片隅でかろうじて生きている、しがない探偵は、

いつも仕事に、カネに飢えている。

けれどもカネのためだけで働くには、

やつも、やつの相棒もお人好し過ぎた。

夢見る女のために奮闘する心やさしき男たちの物語。

あなたの連休のおともに。

若き私立探偵の健太のもとにホームページ経由で、開業以来、最高のギャラが発生する難事件の依頼が飛び込んだ。

山中に埋められた、時価数億円に上る金の林檎の捜索だ。

健太は相棒である便利屋の中年男・六郎を連れて現場に飛ぶ。

そこに現れたのは茶トラのネコみたいなオレンジ色の髪をし、

魔女のような真っ黒な服に身を包んだミステリアスな高齢女性。

健太はその依頼人に“茶トラのネコマタ”というあだ名をつける。

ネコマタの目撃談によれば、10月の第3日曜日の夕暮れ時、

黒い服の4人組の男たちがこの山にやってきて、

どこかから盗み出してきた大量の金の林檎を埋めていったという。

しかし明らかに彼女の話はおかしい。

これはかつて女優だったという女の空想か?幻想か?妄想か?

健太と六郎は、その話を信じたふりをして、

山中の雑木林に入ってスコップを振るい、

肉体労働に精を出すことになった。

はたしてこの難事件はどんな“解決”に至るのか?

それぞれ心に傷を負った若者、中年、年寄りが織りなす、

コミカルでファンタジックな探偵小説。

「傷だらけの天使」は昭和の天使の物語

「傷だらけの天使」は、

おそらく現在の60代から70代前半の男性の多くが、

ディープにハマったドラマだろう。

1974年10月から75年3月まで半年間、

毎週土曜日、日本テレビで放送された。

主役の小暮修(オサム)は、

表の社会と裏社会とを行き来しつつ、

やばい仕事で荒稼ぎをする「綾部調査事務所」の調査員。

と言えば聞こえはいいが、

実態はチンピラ探偵といったような風体の若い男。

これをショーケンこと萩原健一が演じる。

そしてその弟分であり、仕事の相棒・乾享(アキラ)の役が、

人気ドラマ「相棒」の杉下右京=水谷豊だ。

この半世紀前のドラマが、

AmazonPrimeで配信されているので見ている。

作品紹介は以下の通り。

ビル屋上のペントハウスに住み、

探偵事務所の下働きをする修(萩原健一)と、

彼を「アニキィ!」と慕う亨(水谷豊)。

修の貧乏生活を知る探偵事務所のボス、

貴子(岸田今日子)とその手下、辰巳(岸田森)は、

金をエサに彼らに毎回無茶苦茶な仕事を押しつける。

割に合わないと思いつつも、

がむしゃらな修は命懸けで危険な仕事に飛び込んでいくのだが、

根っからの善人で単細胞なゆえに、

仕事も思わぬ方向へ暴走してしまう。

笑いあり、涙あり、お色気ありで展開するストーリーには、

息をもつかせぬスピード感がみなぎっている。

どうやらコロナの時期から配信していたらしいが、

気が付かなかった。

またハマったらどうしようと思って恐る恐る見たが、

やっぱりハマってしまった。

脚本も演出も撮影も演技もメチャクチャで、

聞き取れないセリフもいっぱいいある。

だけど、やっぱり面白いし、イカしている。

泣いてしまうし、考えさせられる。

そして、「ああ、おれはやっぱり死ぬまで

傷天の世界から抜け出せない」と再認識した。

決してノスタルジーを感じたわけではない。

むしろ逆で、50年たった令和の今見るからこそ、

違った傷天の魅力が見えるのだ。

これについては、とても1回や2回では書けないので、

これからしばらく折に触れて書いていこうと思う。

今日、一つだけ書いておく。

今までこのドラマのタイトルを意識したことがなかったが、

今回、昭和から遠く離れた地点から見ると、

オサムとアキラは、

まんま「傷だらけの天使」なんだなということがわかる。

二人は人間世界に降りてきたエンジェルであり、

あのバカかげんは、

人間世界における天使のふるまいなのだ。

そういう視点で見ていくと、

ハードボイルドともコメディとも昭和残酷物語ともとれる、

この探偵ドラマが、一種のヒューマンファンタジーとして、

新鮮な輝きを帯び始める。

そして、なんで俺はこんな世界で生きているのだろうと、

大いなる疑問にとらわれるのだ。

「なんのこっちゃ?」と思うでしょうが、

また、おいおい書いていきます。

認知症の問題解決にアルバム認知症の問題対応にアルバム効果 心療回想士がつくった「人生まるごと回想アルバム」

東京ビッグサイトで12日から14日まで開催されている

「ギフトショー」に行ってきました。

太田区のブースの一角で「人生まるごと回想アルバム」を

紹介しているのは、株式会社テコデコドリーム研究所です。

アルバム本来の役割を見直す

アルバムに並んだ写真を見て、

過ぎ去りし日々を楽しむというのは、ごくありふれた行為で、

どこの誰でも実践していることのように思えます。

けれども、実はちゃんと写真を整理整頓し、

他者が見ても分かるよう管理できている高齢者はごく少数。

また、それが子供世代との間でコミュニケーションツールとして

活用されている例はさらに少ないようです。

「人生まるごと回想アルバム」は

そうしたアルバムが本来持つ役割を見直し、

可能性を伸ばすことによって生まれた商品です。

医療・介護の分野で注目の「回想法」

このアルバムは回想法で利用するシーンを

想定して作られています。

回想法とは1960年代初期に

アメリカの精神科医が開発したもので、

回想し過去の記憶をよみがえらせることで脳を活性化。

さらにその記憶を他者と共有し、

分かち合うことでより元気を出せるという精神療法です。

ご存じのようにこの10年ほどの間、

超高齢社会の進展に伴って認知症患者が激増。

それによってすでに相続などの分野で

様々な問題も起こっています。

そんな状況のなかで回想法は、認知症に対する予防効果、

あるいは症状の緩和・改善が期待できる非薬物療法として、

医療現場や介護施設、自治体の介護事業、

地域コミュニティーなどにも注目されています。

心療回想士のスタッフが開発

テコデコドリーム研究所ではスタッフ全員が

この回想法の基礎を学び、

心療回想士の資格を取得。

素材として写真を用い、

その写真を編集して作るアルバムに焦点を合わせました。

どうすれば親世代(高齢者)にとって、

より楽しく記憶をよみがえらせるものにできるか、

子供世代・孫世代とのコミュニケーションに

役立つツールにできるかを考えた上で設計し、

他にはないユニークな特徴と機能を持たました。

親子で楽しめるアルバムづくり

最も大きな特徴は、マグネット式アルバムを採用したこと。

家族みんなで閲覧しようという時、

アナログの分厚く重いアルバムを手に取るのは億劫で、

一人一人気軽に回して見るのに適していません。

また、スマホやタブレットのようなデジタル端末の画面上で

写真のデータを見るというスタイルだと、

みんなで見ている、家族で親の人生を共有している、

という感覚が持てません。

1ページずつ取り外しができるマグネット式アルバムは

そうした課題をクリアし、

家族で集まれば、自由に広げてみんなで見ることができ、

ページ追加も簡単にできるといいます。

また、記憶を呼び起こすためには“可視化”が重要。

家の中で目につく場所に写真があると、

ふとしたきっかけで大事なことを思い出したり、

家族への感情が深まることがあります。

通常、アルバムはしまっておくと中身が見えませんが、

ここでもマグネット式の利点を生かし、

お気に入りの写真があるページを

スチール製の壁や冷蔵庫に貼りつけて見ることができます。

また、アルバムそのものを360度開いて

そのままフォトスタンドとして使うこともできるといいます。

子供が親のためのアルバム編集者に

こうした特徴・機能を活かして同社では

「子供世代が高齢の親にためにアルバム編集者なること」

を推奨しています。

フィルムカメラの時代は、撮影後、

現像してプリントしなければ、写真を見られませんでした。

そのため、親世代が保存している写真の量・アルバムの量は

膨大であるケースが多く、

本人が亡くなった後は、(悲しいことではありますが)

そのほとんどを破棄しなくてはならないのが現実です。

それを踏まえて、テコデコのスタッフは、

子供世代が自分で見て貴重だと思える写真、

親のことを知らない子供や縁者の人たちが見ても

楽しめるような写真などを選び出し、

この「人生まるごと回想アルバム」を使って、

世代を超えて共有できるアルバム、

親孝行のツールとなるアルバムを作ってほしいと話していました。

施設のスタッフが心のケアにも手を伸ばせる

また、このアルバムは親が

介護施設で暮らすことになった場合にも

効果を発揮します。

介護施設のスタッフは、

親を「入居者=高齢の人」としか認知できないので、

毎日の食事や排泄の世話など、身体機能面でのケアはしますが、

感情面でのケアは天気のこと・庭の花のことなど

についてしか話せません。

生まれながらの高齢者など一人もおらず、

誰しも何十年という人生の道程、

無数の喜怒哀楽を経験してそこにたどり着くのですが、

スタッフはその一つとして想像するすべがないのです。

そんな時、このアルバムで子供時代や青春時代など、

親の人生のわずかな断片でも知ることができれば

「かわいいですね」「楽しそうですね」など、自然と会話が弾み、

心の介護・感情面のケアにも手を伸ばせるのではないか。

テコデコ研究所ではそうした期待も抱いています。

ちなみに、「回想法」の効果的な会話のポイントとして

「ほめ言葉は過去形にしないで現在形で話す」そうです。

還暦スタッフの第2のスタートアップ

テコデコドリーム研究所は、

もともとキャラクターと音楽コンテンツを

メイン事業とする会社で、

かつては各種アミューズメント施設やイベントなどで

若者や家族連れの人気を集めていましたが、

いずれも家庭の主婦を兼任していた3人のスタッフが

家族の介護に専念するために一時企業活動を休止していました。

その間、代表の池尾里香さんが施設に入居した

独身の叔母の家の整理をした際に、

それまで見たことのなかった若い叔母の

いきいきした姿の写真を大量に発見。

その中から自分の目で選んで一冊にまとめたアルバムを

本人に見せたところ、認知症気味だった叔母が大いに喜び、

互いに思い出を共有できたといいます。

同社の3人は、中小企業振興公社主催の

「事業家チャレンジ道場」で約2年間、

ものづくり・最新のマーケティング技術を勉強する中、

介護経験と回想法を活かした今回の事業を考案しました。

誕生日、母の日、父の日、施設の訪問時、

米寿や喜寿のお祝い事などに、

子から親への真心こもったプレゼントに使ってほしいというのが

彼女らの提案です。

永続的な親孝行の実現をサポート

「人生まるごと回想アルバム」は、

葬儀の遺影や式場の思い出コーナーの写真などに

使えることはもちろん、

その後の法事の場でも集まった人たちに

親の人生を偲んでもらうこと、

また、孫やその後の世代に伝えていく

「ファミリーヒストリー」としても

役立てることができるといいます。

池尾さんと、実の姉である綿井さんは、

両親の法事の席で親戚一堂にこのアルバムを見てもらったところ、

たいへん盛り上がり、皆、新鮮な感動を受けたといいます。

それがまた両親に対する供養に繋がるのでしょう。

これは単にアルバムを販売するビジネスでなく、

アルバムづくりを通して、

永続的な親孝行の実現をサポートする事業

といえるかもしれません。

もしギフトショーに行かれる方は、

ビッグサイト南館にある大田区のブースで、

ぜひ実物を手に取ってみてください。

また、このアルバムのサイトはこちらです。

https://tekodekorecollection.com/

虚と実が融合する映画「八犬伝」

「南総里見八犬伝」は

江戸時代の作家・滝沢馬琴が書いた長編小説。

1814年に始まって、

1842年の完結まで28年かかって世に出された、

世界に誇れる傑作エンタメファンタジーです。

運命に導かれて集まった仲間が

力を合わせて敵と戦うという勧善懲悪パターンは、

神秘的かつ痛快で、この活劇をモチーフにした

コンテンツが200年の間に続々と作られました。

今日の日本のマンガ・アニメ文化の基盤を築く

一要素になったことは、疑いようがありません。

僕の八犬伝との出会いは、

小学生の時に見たNHKの人形劇でしたが、

それ以後も「八犬伝」から

いくつもの映画やマンガが生まれるのを見てきました。

いちばん最近のものは、

昨年秋に劇場公開された映画「八犬伝」でしょう。

僕は見逃していたので、先日、アマプラの配信で視聴。

公開の時は評判はイマイチだったようですが、

とても楽しめました。

虚と実、二つの世界がパラレルで進む構成で、

虚はご存じ、八犬伝の活劇世界です。

原作に忠実なのはいいのですが、

ストーリーの上っ面をサーっと撫でているという感じで、

今一つ物足りないのですが、

それでもやっぱり面白いのは、さすが八犬伝。

名刀・村雨を持つ犬塚信乃、女装の犬坂毛野、

少年剣士の犬江親兵衛などはとてもイケメンで、

画面も派手で美しい。

それに対する実の世界では、

作者・滝沢馬琴と絵師・葛飾北斎、

二人のむさいジジイの対話で進みます。

これに「東海道四谷怪談」の戯作者・鶴屋南北が絡んだりして、

彼らの創作に対する考え方・思いが伝わってきて味わい深く、

このむさいじいさん・おっさんたちから

ああした華麗な物語や絵画が生まれたのが面白い。

まるで現代人のような、滝沢馬琴の家庭の事情

(一人息子がニート状態)も描かれていて、

これも考えさせられます。

いよいよ最終章、物語がクライマックスに差し掛かったところで

馬琴は失明。目が見えなくなり、執筆できなくなります。

「八犬伝」は未完の大作に終わるかと思われたときに、

代筆者として名乗りを上げたのが息子の嫁でした。

この嫁は無学で字もろくに書けない女性なのですが、

義父である馬琴が字を教えながら、二人三脚でがんばり、

わずか8か月で残りを仕上げ、物語を完成させます。

すごく感動的なエピソードですが、

この嫁がどうして馬琴に尽くし、代筆をやろうと思ったのか?

夫を先になくして寂しかったから?

義父のことを好きだったから?

「八犬伝」が好きだったから?

そのあたりがドラマとして描かれていないので、

どうも腑に落ちないのですが、それでも物語は最期を迎え、

馬琴の仕事は成就しました。

そして、まるで最近の

ファンタジー系アニメやマンガのお約束事のように、

戦いで命を落とした犬士たちも生き返るのです。

僕も小説などを書いているので、虚実が融合し、

馬琴と八犬士が遭遇するラストシーンには、

涙を抑えきれませんでした。

不平・不満はありますが、やっぱり八犬伝は面白いし、

創作の舞台裏も描かれたこの映画には、

単なるエンタメを超えた奥深さがあると思います。

きらめく都会や死の国を旅する「星の王子さま」

小さな劇場の何もない舞台は、想像力が刺激される、

自由で可能性に満ちた空間です。

今日はここで「星の王子さま」の舞台を見ました。

原作はもちろん、サン・テグジュペリの童話。

壁面全体にしわをつけたベージュの模造紙を張り付け、

あの物語の舞台になる砂漠のイメージを表現しています。

内容は原作をなぞるものではなく、

生演奏やダンスが随所に交じる、

音楽劇風・イメージコラージュ風の構成。

前半は、王様、実業家、のんべえ、点灯夫など、

へんな大人がいる星をめぐる旅など、

原作に出てくるエピソードを仮面劇で見せたり、

後半は王子様とキツネがともに

パリと東京を合わせたような、

きらびやかな都会の街を探索したり、

地下にある死の国をめぐり歩く

オリジナルのエピソードを取り入れたりと、

自由自在な展開で、不思議な世界に引き込まれました。

王子様役の女性はクラシックバレエの心得があるようで、

随所で王子の心情をダンスで表現します。

彼女のビジュアルは、絵本のイラストそっくりでありながら、

不思議なエロシティズムと、

物語全体を包む切なさ・寂しさが感じられて魅力的でした。

上演したのは、

カミさんの仕事仲間である鍼灸師の奥さんが主宰する

「クリスタルレイク」というグループ。

この奥さんというのは、もともと新劇俳優で、

劇団新人会のメンバーだった人だそうです。

大ベテランですが、キツネ役として登場した

彼女の動きはキレがよく、

せりふ回しもクリアで「生涯現役」を感じさせました。

僕たちはこうした小劇場演劇に感化された世代ですが、

昨今の舞台演劇は、

やる側も見る側もシニア世代のものになりつつあるようです。

これも時代の趨勢なのでしょうが、

若い人たちにも、こうした変幻自在の小さな空間で描かれる

リアルでアナログな演劇の空気を、

若い人たちにも、ぜひ体験してほしいと思います。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月3日(月)16:59まで

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

映画「怪物」と脚本家の来歴、フジテレビのドラマについて

是枝裕和監督の映画「怪物」を見た。

息子を愛するシングルマザー、

生徒思いのまじめな小学校教師、

そして無邪気な子どもたちが送る平穏な日常。

それがある小さな事件がきっかけでガラガラと崩れる。

その背後にいるのは、正体不明の怪物。

ひとことで言えば、

タイトルの「怪物」とは誰か?何か?を追究する物語だ。

それは親なのか? 教師なのか?

学校という組織なのか?

それとも子供たちなのか?

いったい何なのか?

前半は学校と家、地域を舞台とした、

リアルでドキドキするサスペンス。

そして後半からクライマックスは、

それが一種のファンタジーにまで昇華する。

還暦を超えても全く衰えを感じさせない

是枝監督のクリエイティビティに舌を巻く。

音楽は最晩年の坂本龍一。

坂本龍一と言われなければ、

わからないくらい主張は少ないが、

随所でとてもいい味を出している。

そして脚本は坂元裕二。

いまや日本を代表する脚本家だが、

彼は1987年に初めて行われた

「フジテレビヤングシナリオ大賞」の受賞者。

つまり、フジテレビが発掘した才能だ。

1991年の、あのフジ・トレンディドラマの代表作

「東京ラブストーリー」の脚本を手掛けた人でもある。

坂元氏はその後、テレビ業界が嫌になり、

一時的にテレビドラマの脚本を書かなかったこともあり、

最近はもうプロフィールにも

「東京ラブストーリー」については触れられていない。

そんな大昔のことなど持ち出す必要もなく、

クオリティの高い作品をコンスタントに手がけ、

充実した活動を展開しているからだろう。

この作品は、第76回カンヌ国際映画祭の

コンペティション部門で脚本賞も受賞している。

そんな坂元氏を輩出した1990年代のフジテレビは、

恋愛を中心としたトレンディから

先鋭的なサイコサスペンスまで、

ドラマの制作能力がとても高く、

TBSと競い合うように傑作・問題作を次々と放送していた。

それはもうすっかり過去の話だが、

そうしたコンテンツ制作の資産は残っているはずだ。

サザエさんや、ちびまる子ちゃんや、

ガチャピン&ムックもいる。

このままダメになるのは、あまりに惜しい。

けれども再出発のためには今いる、

過去の栄光に浴した経営陣営陣ではダメなことは明らか。

なんとか改革して、また優れたコンテンツ、

動画配信をしてほしいと願う。

フジテレビの話に傾いてしまったが、

是枝映画「怪物」はほんとに傑作。

カンヌで認められた、なんて話はどうでもいいので、

ぜひ、このドラマの奥に潜む怪物を

自分の目で発見してほしい。

「パーフェクトデイズ」 どうせ死ぬのに、なぜ一生懸命生きるのか? を考える映画

青く晴れわたった空を見ていると、

なぜか胸が切なくなり、涙が出てくる。

歌だったか、小説だったか、忘れてしまったが、

誰かがそんなことを書いていた。

ヴィム・ヴェンダーズ監督、役所広司主演の映画

「パーフェクトデイズ」の感想を一口で言うなら、

そんな映画だ。

たんにエンタメとして楽しませてくれるよりも、

いろいろなことを考えさせてくれるのがいい映画、

あるいは、きょうはそういう気分になっている

人にとっては、これほどいい映画はない。

役所広司演じる主人公は、トイレの清掃員・平山。

朝、夜明け前に起き出し、支度して仕事に出かけ、

終わると安い飲み屋で一杯ひっかけ、

夜はふとんで本を読んで寝る。

その単調な生活、同じような毎日の繰り返しを淡々と描く。

周囲の人たちとの、小さなエピソードはいくつかある。

そして、彼が毎朝、若木に水をやったり、

公園の木々の写真をフィルムカメラで撮ったりする描写も、

そうした命を愛する人だということを伝える。

しかし、それだけだ。

平山の生き方を変えてしまうような劇的な展開、

物語らしい物語はいっさいない。

テーマらしいテーマもないように見える。

でも、僕はこの映画の秘密めいたテーマを見つけた。

まだ序盤のあたり、同じ清掃員仲間の若い男が

平山の丁寧な仕事ぶりをちょっとくさすように、

「どうせ汚れるんですから」という。

トイレだから当然だ。

どうせ汚れるのに、汚されてしまうのに、

どうしてそんなに一生懸命になって掃除するんだ。

僕もそう思う。

きっと誰もが、若い男のセリフを借りれば、

「10人のうち9人は」、いや、もしかしたら10人が

そう思うと思う。

誰もが豊かで便利で平和に生活できる、この社会では。

「どうせ汚れるのに、どうして一生懸命掃除するのか」

これは言い換えれば、

「どうせ死ぬのに、どうして一生懸命生きるのか」

につながる。

平山はきっとそうしたことを考えながら、

毎日のトイレ清掃に励んでいる。

それがどんな仕事でも、

ていねいに仕事をすることは、

ていねいに生きることにながる。

ていねいに生きれば、一日一日がきれいに輝く。

そんなメッセージが流れている。

平山は現代社会に取り残されてしまったような人だ。

孤独だし、もう若くないし、カネも持っていなさそうだ。

スマホもパソコンも使わなければ、

ボロアパートの部屋にはテレビさえ置いていない。

車は持っているので、ラジオは聴くかもしれないが、

彼がラジオを聴くシーンは出てこない。

車内で聴くのはもっぱら古いカセットテープ。

1960年代から70年代の音楽だ。

彼の年齢は60歳前後と察せられる。

要は、学生だった40年ほど前の時代と

ほとんど変わらない生活を送っているのだ。

そんな取り残され、落ちこぼれた、

高齢者に近い孤独な男だが、

なぜか周囲の人たちを励まし、

元気づける存在になっている。

先述の若い男もそうだし、

その男が好きになった女も平山にキスをする。

極めつけは、中盤で彼のアパートにやってくる姪だ。

高校生らしき彼女は、伯父である平山を慕って、

仕事についてきたり、いっしょに銭湯に行ったりする。

この姪との会話のなかで、平山は、

「みんな一緒の世界に住んでいるようで、

じつは別々の世界に住んでいるんだ」

といった意味のことをいう。

彼のバックストーリーは一切語られないが、

この姪を連れ戻しに来た母親=彼の妹との短い会話は、

平山の人生を想像させる。

妹は高級そうな車に乗っており、

彼とは段違いの裕福風な暮らしを送っていることが

見て取れる。

また、彼の父親は高齢で認知症らしく、

施設に入っているようだ。

実家はかなりの資産家で、

長男である平山は、父の生き方に反発し、

家を出たまま、齢を重ねてしまったのかもしれない。

妹とは同じ家庭で育ちながら、

互いにまったく違う価値観を持った人間になってしまった。

けれども、きょうだい仲は悪くない。

姪の家出もそんなに深刻なものではなく、

母親に素直に従って帰っていく。

けれども彼女にとって、伯父の持っている世界は、

一種の憧れに満ちた世界として映っている。

この姪や、仕事仲間の男、そのガールフレンドらは、

みんな若く、軽やかに、

面白おかしく生きているように見える。

けれどもその裏側に漂う切なさは何だろう?

彼女らは、平山の存在に何を感じていたのだろう?

それはきっとこういう予見だ。

わたしも、おれも、いずれ齢を取り、死ぬ。

それまでどう生きればいいのか?

そうした思いにあまり齢は関係ないのかもしれない。

映画の終盤、彼が最後に励ますのは、

行きつけの飲み屋のママのもとを訪れた男である。

平山と同年代らしいこの男は、ママの元夫で、

ガンでもう寿命があまりない。

それで別れた妻に最後に会いに来たという経緯だ。

「結局、何もわからないまま終わっていく」

という男のセリフは胸に刺さる。

そんな男をやさしく励ます平山のふるまいは、

ひどく感動的だ。

平山の人生はこの先、劇的に展開する気配はなく、

きっと彼はこのアパートの一室の片隅で、

野良猫のように一生を閉じるのだろう。

社会に置き去りにされた、底辺のエッセンシャルワーカー。

高齢者に近い孤独で無口な男。

そんな彼の存在にも価値がある。

1本1万円で売れる、

聴きつぶした中古のカセットテープのように。

彼の人生は輝いている。

一日一日がパーフェクト・デイ=完璧な日だ。

このタイトルは、ルー・リードが、

1972年に発表した同名曲から取ったものだろう。

晴れわたった青空を想起させるような、

美しいが、ひどく物悲しい旋律に乗せて、

意味深な歌詞が繰り返される。

Just a perfect day

ただただ完璧な一日

You just keep me hanging on

君は僕をかろうじて生かしてくれている

You're going to reap just what you sow

自分の蒔いた種は、すべて刈り取らなくてはいけない

2023年のカンヌ映画祭など、

世界的に評価された作品であることは

あまり意識せず、

素直にありのままの気持ちで見た方がいい。

そうでないと、この映画の真価は見えてこない。

ヴェンダースの作品はむかし何本か見たが、

若い頃の自分にとっては退屈だった。

たぶんヴェンダース映画を見るのがイケてる、

カッコいいといった意識が入っていたからだろう。

これはシニアの自分には面白く見られたが、

若い人には退屈かもしれない。

でも、自分の目で見てほしいと思う。

「ベルリン天使の詩」「パリ、テキサス」など、

かつてはつまらないと思ったヴェンダース作品も

齢を取った目でもう一度、見てみたいと思う。

新しい何かを発見できるかもしれない。

自分へのクリスマスプレゼント

おりべまことの電子書籍

現代を生きる大人に贈る童話

花屋のネコの大いなる任務

一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、

彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。

無料キャンペーン間もなく終了。

12月23日(月)16:59まで。

さあ、急がニャいと。

自分へのクリスマスプレゼントにどうぞ。

旅のお供はネコですか?

夢をかなえたあとも、

成功を果たしたあとも、

欲しい物をすべて手に入れたあとも、

まだまだ人生は続く。

夢に届かない人も、

失敗して転んだ人も、

何も手に入れられない人も、

まだまだ人生は続く。

あなたがどっちか知らないけど、

いっしょに旅をするおともがいれば、

まだまだ人生続けられる。

現代を生きる大人のための童話

花屋のネコの大いなる任務

12月23日(月)16:59まで

無料キャンペーン開催中。

あなたの“ねこ”は、どこにいますか?

夢をかなえても、

成功を果たしても、

欲しい物をすべて手に入れても、

むなしかったり、涙が出たりする。

そんなあなたの心を満たす“ねこ”は、

どこにいますか?

現代を生きる大人のための童話

花屋のネコの大いなる任務

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPCN144Z

12月23日(月)16:59まで

無料キャンペーン開催中。

「花屋のネコの大いなる任務」無料キャンペーン

おりべまこと電子書籍最新刊

おとなも楽しい少年少女小説

「花屋のネコの大いなる任務」

本日より6日間無料キャンペーン開催中。

12月23日(月)16:59まで。

一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、

彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。

クリスマスの賢者の贈り物として、

あなたの胸の本棚に1部いかがかニャ?

●あらすじ

彼女は「お花屋さんになりたい」という

少女時代の夢をかなえた。

今はとある町の小さな花屋の女主人として、

ひとりで店を切り盛りしている。

花に関する豊富な知識、アレンジメントのセンスと技術。

加えて人柄もよく、お店の評判は上々で、

商売はうまいこといっている。

彼女自身も毎日、大好きな花に囲まれて

仕事ができて幸せだ。

ところが、明日は母の日という土曜日の朝、

店の外に出て、びっくりした。

そこに置いてあったカーネーションの花が

ネズミに食い荒らされていたのだ。

ショックを受けた彼女は、

今後、二度と店にネズミを寄せつけないよう、

ネコを飼う決心をする。

保護猫サイトを探すと、

かわいらしい子猫たちにまじって大人のネコがいた。

人間に保護されるまで1年間、

野良猫として生き延びてきた頼もしそうな奴だ。

しかも彼は、オスの三毛猫というレアものである。

女主人は彼を引き取り、

「ダビ」と名付け、自分に言い聞かせた。

「寂しいからじゃない。癒されたいからじゃない。

ネズミよけのためにこのネコを飼うんだ」と。

そして、自分とネコとの関係を明確にするために、

雇用契約を結ぶ。

彼女は仕事の依頼主。

その報酬として彼に食事と寝床を与える。

こうして、花屋の女主人と

三毛猫ダビの暮らしが始まった。

「花屋のネコの大いなる任務」無料キャンペーン

お待ちかね。6日間無料キャンペーン開催します。

12月18日(水)17:00~23日(月)16:59まで。

一人で店を切り盛りする花屋の女主人と、

彼女のために大いなる任務を果たす保護猫の物語。

花好き、ネコ好きに贈るクリスマスプレゼント。ぜひ。

●あらまし

彼女は「お花屋さんになりたい」という

少女時代の夢をかなえた。

今はとある町の小さな花屋の女主人として、

ひとりで店を切り盛りしている。

花に関する豊富な知識、

アレンジメントのセンスと技術。

加えて人柄もよく、お店の評判は上々で

、商売はうまいこといっている。

彼女自身も毎日、

大好きな花に囲まれて仕事ができて幸せだ。

ところが、明日は母の日という土曜日の朝、

店の外に出て、びっくりした。

そこに置いてあったカーネーションの花が

ネズミに食い荒らされていたのだ。

ショックを受けた彼女は、

今後、二度と店にネズミを寄せつけないよう、

ネコを飼う決心をする。

保護猫サイトを探すと、

かわいらしい子猫たちにまじって大人のネコがいた。

人間に保護されるまで1年間、

野良猫として生き延びてきた頼もしそうな奴だ。

しかもオスの三毛猫というレアものである。

女主人は彼を引き取り、

「ダビ」と名付け、自分に言い聞かせた。

「寂しいからじゃない。癒されたいからじゃない。

ネズミよけのためにこのネコを飼うんだ」と。

そして、自分とネコとの関係を明確にするために、

雇用契約を結ぶ。

彼女は仕事の依頼主。

その報酬として彼に食事と寝床を与える。

こうして、

花屋の女主人と三毛猫ダビの暮らしが始まった。

「海の沈黙」:心の主食になる映画

久しぶりに映画館で、

倉本聰・作の映画「海の沈黙」を観る。

すごくよかった。

久しぶりにずしっと腹に応える映画を味わったなぁという感じ。

派手でわかりやすくておいしいけど、

あまり栄養になりそうにもない、

おやつみたいな映画が多い中、

これこそ主食となる、心の栄養になる映画。

「生き残り」と言ったら失礼かもしれないけど、

倉本聰さんは日本のテレビドラマ黄金期、

そして衰退傾向だったとはいえ、

まだまだ映画が娯楽の王座にいた時代を支えた

作り手の「生き残り」だ。

(こんな言い方は失礼だと思うけど)

今年で齢89歳。うちの義母と同い年。

改めて履歴を見ると、

なんと、僕が生まれる前、1958年から

ドラマ作りのキャリアをスタートさせている。

この20年ほどの間に

同じ脚本家の山田太一・市川森一をはじめ、

同時代に活躍した作家や監督や俳優が

次々とこの世を去っていったが、

倉本聰さんは依然健在で、

「どうしても書いておきたかった」と、

60年温めてきた構想を実現した。

キャリアが長けりゃいい作品が書けるわけじゃない。

ものを書くには気力も体力もなくてはできない。

体内のエネルギー量がどれだけあるかの問題なのだ。

こんな気力溢れる作品を書く力が残っているなんで、

驚きと尊敬の何物でもない。

セリフの一つ一つ、シーンの一つ一つが重く、深く、

濃厚な内容は、昭和の香りがプンプン。

サスペンスの要素もあり、画面には2時間の間、

緊張感がみなぎって面白いので、

若い人にも見てほしいが、やっぱりこういうのは

ウケないんだろうなとも思う。

かくいう僕も、20代・30代の頃に

こういう映画を見て傑作と思えたかどうかは怪しい。

やっぱり齢を取らないとわからないこと、

味わえないものがあるのだ。

出演陣も素晴らしい。

なかでも中井貴一は飛び抜けてシブい。

それに比べて、主演の本木雅弘は

いま一つ軽いかなぁという感じ。

これまで小泉今日子をいいと思ったことは一度もなく、

倉本作品に合うのかなと思ったが、最高だった。

もと「なってたってアイドル」なので、

この類の人は、何かにつけて「経年劣化」を揶揄される。

けれども最近、不自然な修正画像やアニメ顔、

整形美女の不気味な顔を見過ぎているせいだろうか、

たびたびアップになる、しわの寄った顔が、

リアルでナチュラルで美しい。

そう思ったのは、やっぱり自分も齢を取ったからだろう。

カミさんと朝イチ(といっても11時半)の回に行ったが、

僕たちを含めて、観客はシニア割の人たちばかり。

やっぱり昭和の作り手、昭和の観客の世界だ。

間もなくこうした世界はむかし話になるだろう。

でも僕は、リアルで深遠な昔ばなしを

大事にしていきたい。

恐怖の巨匠・楳図かずお先生逝去

わが「恐怖」の原点。

かつて子どものマンガに確実に

「恐怖」というジャンルがあった。

その創始者であり、第一人者であり続けたのが、

楳図かずおだった。

小学校の低学年の頃、

わりとお金持ちの、仲の良い女友だちがいて、

その家によく遊びに行っていたのだが、

そこに楳図マンガが連載されていた

「少女フレンド」(だと思った)が揃っていて、

その置き場所には怖くて寄りつけなかった。

「リング」の貞子が

テレビの中から抜け出してきたように、

雑誌の中から「へび女」とか「ミイラ先生」が

這い出してくるのを想像していたのだろうと思う。

その後、少年漫画誌で「猫目小僧」とか、

「半魚人」とか「恐竜少年」とか、

いろいろな楳図製恐怖マンガを読んだが、

なぜか少女系のほうが圧倒的に怖かった。

「女は怖い」という、僕の感情のOSは、

楳図かずおによって生成されたのかもしれない。

うちの母親がもっと美人で優しかったら、

「この人、へび女にならないだろうな」

と思ったかも‥だが、幸か不幸か、

あんまりそういう雰囲気の人ではなかったので

助かった(?)

いっしょに住んでいた若い叔母は

ちょっとその方面の雰囲気を持っていたような気がする。

それにしてもあんな怖いマンガを

毎日、描きまくっていた、

当時の楳図かずおの頭の中は

いったいどうなっていたのだろう?

ご本人は「ぜんぜん怖くなんかないですよ」と

言っていたが、自分なら気が狂いそうだ。

その後、ギャグやSFの分野でも

とんがった才気を見せつけ、傑作を量産。

しかもそうした恐怖、怪奇、ギャグ,SF、

ファンタジーなど、それぞれの要素が

重層的にクロスオーバーし、

誰にもまねできない「楳図ワールド」を構築した。

そして、その核には「人間」がいて、

人間が奥底に持つカオスのようなものについて

考えさせられる。

楳図かずおは人間の深いところを、

その不可解で不可思議な在り方を、

とことん掘りまくることによって、

最も原始的な感情である「恐怖」をベースとした

独自の世界をつくり上げたのだ。

そういう意味で

「まことちゃん」は「猫目小僧」の弟であり、

「おろち」は「へび女」の娘であり、

「漂流教室」と「14歳」「わたしは真吾」などは、

同列に展開するパラレルワールドになっている。

個人的に最も胸に刺さったのは、

連作オムニバス「おろち」の「秀才」だ。

「おろち」は、不滅の存在である少女

(萩尾望都「ポーの一族」のバンパイアに似ている)が

時空を旅して、人間界のさまざまな時代・場所で、

人間同士の感情が絡み合って起こるドラマに

関わっていくという話。

「秀才」はそのかなの一遍で、

教育ママとその息子の物語だが、

それまで持っていた「オバケマンガ」の概念を破る

深い人間ドラマに驚愕した。

読んだのが小学校高学年で、

大人のドラマに興味を持ち始めた時期だったので、

よけい感動したのかもしれない。

「秀才」は今でも十分通じるドラマで、

現代社会における母親という存在の

愛の深さゆえの罪深さを描き出した傑作だ。

まちがいなく歴史に名を留める漫画家・芸術家。

日本のマンガ文化の重要なパーツとなる孤高の作家。

そして最後まで自分のぶっ飛んだ個性を貫き通した

楳図かずお先生。

人間の怖さ・驚くべき世界を見せてくれてありがとう。

ご冥福を祈ります。

小説は感情の記憶 誰にでも書ける

11月の花はリンドウ。

行きつけの花屋さんをモデルにした小説を書いてる。

1万字~1万5千字程度の短編にしようと

夏の暑くなり始めた頃から書き出したのだが、

いろいろ話が展開し、

途中で止まったりして、かれこれ4カ月。

2万5千字を超えたところで

やっと完成のめどが立ってきた。

年内には何とか出版できそうだ。

今年は春先に長編を1本書き上げたので、

あとは短編を2~3本書こうと思っていたが、

かなり苦戦した。

ちょっとと体力が落ちて疲れやすくなり、

感情の流れの混乱がうまく収拾できないことが増えた。

小説は普段書いている文章と違って、

事実を綴ったり、理屈をこねたりするだけでなく、

それらと合わせて

自分の感情を掘り起こす作業だと思っている。

ぜひ表現してみたい感情があって、

それを登場人物のセリフにするために、

ストーリーや場面設定を作る場合もある。

逆に思いついたストーリーに引きずられて、

すっかり忘れていた感情がよみがえったり、

まったく思いもかけなかった感情が

登場人物のセリフに乘って現れたりする。

どっちも面白いが、根気よく書き続けないと出てこない。

アスリートと同じで、

つねに体のコンディションを整えていないと、

自分の感情と格闘できないのだ。

最近は最初のプロットを作る段階で、

AIと会話してヒントを得たりする。

感情を引き出せるストーリー作りのためなら

AIに手助けしてもらうのもよし。

そうして作ったものを何本か塩漬けしてある。

僕たちは日々、

自分の感情をあまり表に出さないように

コントロールしながら生活している。

読む相手がいる限り,SNSでも

感情全開でぶちまける、というわけにはいかない。

感情を抑えつつうまくやっていくためには

いろいろな方法があるが、

小説というフィクションの形にして

表現するという仕事は、

ひとりでできるし、場所も問わないし、金もかからない。

小説はただ感情をぶちまけるのでなく、

ストーリーやキャラクターとともに

一つの作品として形にするので、

よりクリアな記録して、貴重な人生の記憶として

遺すことができる。

今、小説は誰にでも書ける。

文才なんていらない。

僕がそのいい例である。

自分で面白いと思えるアイデアがあれば、

AIの助けを借りて、

オリジナルストーリーを作ってみればいい。

それが人にウケるかどうか、

読んでもらえるかどうかは、また別の話だけど。

終活映画「パリタクシー」と20世紀フランスの女性差別

毎月、ウェブサイトのコラム記事で

世界の終活映画の紹介をしているが、

フランスの近年の代表的な終活映画が

「パリタクシー」だ。

あらすじはシンプルで、これから施設に入居するという

92歳のおばあちゃんが、自分が住んでいた家から施設まで

タクシーに乗り、回り道をして、自分が暮らしてきた

パリの街を周遊するという物語だ。

タクシードライバーは当然、ひと癖ある中年男。

(変な奴が絡まないと、映画として面白くない)

いいおっさんだが、年齢は彼女の半分の46。

いわば息子と孫の中間みたいな、微妙な年齢設定である。

フランスも高齢化社会が進んでいるので、

こうした設定も面白く見える。

そしてまた、彼は当然のように、人生に問題を抱え、

経済的トラブルに苛まれている。

それでも救いは、彼がなんとか家族を守りたいと

考えているところだ。

しかし、タクシードライバーのギャラでは、

とても短期間にこのトラブルを解消しようにない。

つまり、追い詰められているのである。

しかし、ご安心を。

彼はけっして闇バイトに手を染めたり、

乗客であるおばあちゃんを脅したり殺したりして

カネを奪ったりしない。

これはそうした類のブラックなドラマでなく、

コメディ要素の強いヒューマンドラマである。

だから、こうした映画のお決まりで、

最初、ぎくしゃくしていた二人の仲は

しだいに打ち解け、おばあちゃんは

自分の思い出を彼に物語るようになる。

じつはその内容が、かなりブラックである。

僕が驚いたのは、彼女が若い時代、

1950年代のフランスでは、

まだひどい女性差別がまかり通っていたことだ。

何となくではあるが、20世紀にあって、

芸術・文化が発達したフランスは、

世界で指折りの先進的な国で、

女性が大事にされていたーーというイメージがあった。

この映画で語られていることは、

たぶん史実に基づいていることだと思うので、

かなり意外だった。

ほとんど昭和日本と変わらない。

もっとひどいぐらいである。

そして、彼女がより悲惨なのは、

暴力をふるった夫だけでなく、

可愛がった息子にも裏切られてしまうこと。

息子の裏切りは、当時のフランス社会の

現実を象徴しているのだろう。

普通のおばあちゃんのように見えたのだが、

ヘヴィなドラマを抱え、社会の差別と闘って

92歳まで生き延びたのだ。

厳しい人生だったが、

それでも私は良い時代を生きたと、彼女は語る。

そんな彼女の心情を表すかのように、

全編にわたって古いジャズが心地よく流れていく。

最後はとても心あったまる終わりが待っている。

てか、こんなおとぎ話みたいなオチって、

いくらヒューマンタッチの終活映画とは言え、

今どきアリ?みたいな感じ。

でも、人生がこんなおとぎ話で終わるならいい。

観た人の多くが、きっとそう言うと思う。

小学校の演劇発表会の話

演劇をやっていたので、むかしは演劇をよく見た。

しかし最近は、

・義母の介護・面倒で、

仕事以外ではめったに家をあけられない。

・観劇料が高い。

・その割に面白くない。

あるいは面白い芝居が少ないように思える。

3つの理由で、劇場に足を運ぶことは

年に1,2度しかない。

とは言え、演劇には人一倍興味がある。

受け持つ生徒の顔と名前を一発で覚えるという

離れ業をやったのにもかかわらず、

5年生女子から「キモ先生」と言われて

意気消沈してしまった小学校の臨時教師Kくんは、

この秋、演劇発表会の演出をやっている。

彼は大学時代、サークルで演劇をやった経験があるので、

それにもとづき、5年生相手に腹式呼吸やら、

舞台に立った時の目線のことなど、

ビシバシ指導をしているというのだ。

上演する芝居の内容はよく聞いていないが、

小学校なので、もちろん全員参加。

ただ、役者をやりたくない子は、

裏方でもOKなので、

照明や小道具係などを希望するらしい。

登場人物は村人1、2.3・・・みたいな役が多く、

あまり目立ちたくない子は、やはりこれらを希望。

でも、こういう機会に超積極的な、

自己主張の強い子は必ずいる。

このテの子ども、スポーツ分野は男子が多いが、

演劇などの文化・芸能系は、圧倒的に女子だ。

話を聞くと、どうやら主役は女の子で、

魔法を使えるお姫様うんぬんと言っていたので、

「アナ雪」みたいな話なのだろうか?

やる気満々、「あたしはスターよ」

みたいな女の子が3人、

クラス内オーディションで選ばれた。

面白かったのが、女の子の役なのに、

主役の立候補者の中に、男の子がいたという。

僕たちの時代には考えらえなかった。

なかなか勇気のある子だ。

彼はセリフも演技もけっこううまかったようだが、

プロの世界ならいざ知らず、

学校教育の一環である演劇発表会で

ヒロイン役に男の子を配役するわけにはいかない。

残念ながら、彼は落っことされて、

村人1、2.3・・・にされてしまったようだが、

どんな子なのか、なんだかとても気になった。

小学5年生の演劇発表会。

どんな役を希望するのか、

どんな役・どんな係に就くのか、

何かその子のこれからの人生を

暗示しているようにも見える。

もちろん、この時点ですごく引っ込み思案で、

村人1をやっていた子が

数年先に突如覚醒し、大スターになったり、

照明係をやっていた子が

そのままメカ系の道でイノベートして

有力ベンチャーになったりとか、いろいろあり得る。

勉強やスポーツの場とは違う、

可能性の舞台が、演劇の場には広がっている。

ベッソン映画「DOGMAN」は「GODMAN」

犬を自由に操る女装のダークヒーロー。

壮絶なアクション。

監督は「ニキータ」「レオン」のリュック・ベッソン。

ということで、ベッソン特有の

妙に重量感のあるアクションシーン、

そして、目を覆いたくなるような暴力・殺人シーンが

先行して頭に浮かんで、

しばらくためらっていたが、やっと見た。

良い意味で裏切られた。

「ドッグマン」(2023年)は、人間の美しさ、

そして、犬の美しさを描いた、すごくいい映画だ。

これはAmazonPrimeでなく、

映画館で観るべきだったかもしれない。

何と言っても、主役ダグラスを演じる

ケイレブ・ランドリー・ジョーンズが魅力的。

少年時代、彼は父と兄に虐待されて

犬小屋に放り込まれて生活することになり、

障害を負いながらやっと脱出する。

その後、養護施設で、のちにシェイクスピア女優になる

養護員の女性に芝居を通して生きる喜びを学び、

彼女に恋をして成長する。

しかし、そんな彼に世間は決してやさしくない。

やがてドラッグクイーンとなって歌って

アイデンティを保つ一方で、

犬たちと生活するために犯罪に手を染める。

そうした変化の在り様・人間形成の在り様を

じつにビビッドに演じ描く。

また、紹介文や予告編などから、

犬たちは恐ろしく凶暴で、獰猛で

野獣的な犬を想起させるのだが、

意外にもけっこう可愛いのが多い。

随所に人を襲うシーンがあり、

クライマックスのギャングとのバトルでは

それこそ壮絶な闘いを繰り広げるが、

けっしてリアルには描かれず、

ここで出てくる犬たちは、

ファンタジーの領域にいる生き物のように見える。

動物愛護団体の視線もあるので

襲撃・戦闘シーンは、

あまりリアルには描けないという

事情もあるのかもしれない。

ベッソンの映画はアクションやバイオレンスばかりが

取りざたされる感があるが、

彼のドラマづくりは、

いつも人間の美しさ・崇高さを追求している。

そういう意味では、

アクションで売り出す前の出世作「グランブルー」で

前面に出ていたファンタジー性こそ、

ベッソン映画の真髄・醍醐味なのだと思う。

この映画では最後にそれが表出される。

ラスト5分は本当に美しく、

ダグラスは人間を卒業して神になるかのようだ。

そして犬たちがダグラスを導く

天使のように見えて涙が出た。

「DOGMAN」は「GODMAN」。

アナグラムになっているのだ。

一つ気になるのは、全体の雰囲気が

「ジョーカー」(2019年)によく似ていること。

こちらも主役ジョーカー(アーサー)を演じた

ホアキン・フェニックスの怪演が見ものだが、

「児童虐待」「障がい者差別」「貧困との戦い」

これらを物語の根底のテーマに

置いているところも同じだ。

別にパクリだとは思わない。

こうした個人的問題と社会的問題が

ダイレクトにつながって感じられる点が現代的で、

映像系であれ、文学系であれ、

エンタメコンテンツに求められている

現代的役割の一つなのだろうと思った。

ちなみに「ジョーカー」の続編、

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が

来月、10月11日(金)劇場公開。

なんとレディー・ガガが共演する。

父の日の秘密の花園

前にも書いたことがあるが、

行きつけの花屋の女主人は、

昔の少女マンガに出てくる、

お花屋さんになりたかった女の子が

そのまま夢を叶えて花屋になったような人である。

齢はたぶん僕と大して変わらないと思うので、

客観的に見ればりっぱなおばさんだが、

”お花大好きなの。でも、商売でやっているから

ビジネスライクなところもあるわよ。”

といった絶妙なブレンド感が漂い、

なかなかかわいい上に味がある。

40年前に逢っていたら恋に落ちていたかもしれない。

ふらっと店に入ると、いつもの黒いエプロンをつけ、

長い髪をひっつめにして、いつものように淡々と、

けれどもお花大好き感を醸し出しながら作業している。

狭い店内は季節柄、青い紫陽花が幅を利かせており、

他の花はそれに押しのけられるように

小さくなっている。

何となくとっちらかった印象だが、

花が呼吸し、人間には聞こえない言葉で

いろいろお喋りしてるような雰囲気がある。

今日は父の日なので

「父の日に花を贈る人はいないんですか?」

と聞いてみたら、

「いないですね、ほとんど」と、つれない返事。

「最近は子育てするお父さんも増えたので、

むかしより認知度上がっているはずなんですけどねー。

やっぱ父の日はお花よりお酒ですよね」

そこで前々から気になっていたことを聞いてみた。

「『お父さんだってお花が欲しい』とか、

そんな宣伝出したら売れないですかね?」

と水を向けると、

「うーん、どうでしょう?

あんまり忙しくなっても困っちゃうんで、

うちはやらないですね。

母の日もぜんぜん宣伝しないんですよ。

商売っ気がなくてすみません」

と、なぜか謝られてしまった。

へたに宣伝してカーネーションなどが

山ほど売れ残っても困る。

けっこうしっかり者で、コスト意識が高そうだ。

そして、確かに商売っ気はあまりない。

じつは僕もそこが気に入っている。

この花屋は僕が知る限り、

近辺の花屋のなかでいちばん値段が安い。

他の花屋は、ぜいたく感・贈り物感を

演出するところが多いが、ここは庶民派というか、

「さりげない日常という庭に咲く花」を

大事にしている感がある。

家に花を飾るのはぜいたくではない。

花は心の栄養剤になるのだ。

極端な話、おかずを一品減らしてでも、

部屋のどこかに生きた花を飾ったほうが

生活のクオリティが上がるのではないだろうか。

そんなことを考えていたら彼女は、

「わたし自身は、母の日も、父の日も、

お花はもちろん、

なーんもあげたことなんてないんですよ」

と言って笑ってのけた。

おとなになった少女マンガの花屋の娘は

なかなかミステリアスで奥が深い。

秘密の花園のなかで悠々と生きている感じがする。

宇野 亞喜良の世界とアングラ演劇

「90のじいさんになっても少女を描いているって

変態だよね」

先日テレビで、美術家の横尾忠則と

イラストレーターの宇野 亞喜良が

話していたのをチラ見した。

前述のセリフは横尾氏が宇野氏に言ったもの。

16日の日曜まで東京オペラシティのアートギャラリーで

宇野 亞喜良展をやっているので、

それに関連した番組だったようだ。

「変態」なんて言われて、

さすがにムッとした表情を見せていたが友達同士だし、「(常識的なことにとらわれない)天才」の、

横尾流の表現なので、

特にケンカになることもなく対談は続き、

最後はいっしょにメシを食うところで終わっていた。

宇野 亞喜良の絵の世界の主役は女性だが、

別に少女専門というわけでなく、

大人の女も描いている。

寺山修司の本や演劇の美術もよくやっていたので、

寺山流に言えば「青女(せいじょ)」が多い。

青女とは、「少年」に対して「少女」があるように、

「青年」に対して「青女」という言葉があっていい。

そう言って寺山修司が1970年代に出した

「青女論」というエッセイに出てきた言葉だ。

宇野 亞喜良の描く女の絵の特徴は、

笑わない顔と奇妙にアンバランスな体型。

笑わない顔は「大人や男に媚びない表情」と

よく言われる。

重心が下りていない、アンバランスな体型は、

女になりきっていない少女・青女特有のもの。

どこの画家か漫画家か忘れたが、

「少女の体型がアンバランスに見えるのは、

この世界に存在することにまだ慣れていないからだ」

といった類のことを言っていて、

ちょっと感心したことがある。

クリエイターが好んで描いて見せる、

10代後半の女の子特有の透明感とか、

ちょっとミステリアスな雰囲気は、

そういうところと繋がって

醸し出されるのかもしれない。

僕も熱心なファンというわけではないが、

寺山修司が好きだったこともあり、

宇野 亞喜良の絵は昔からよく目にしてきた。

イラスト・美術の世界ですでに60年以上、

第一線で活躍してきた人だが、

その魅力はまったく色あせない。

横尾忠則もそうだが、このレジェンド美術家たちは、

本当に最後の最後まで

現役の「変態じいさん」を貫きそうだ。

そんな宇野 亞喜良氏の最新作か。

先日、唐組の紅テントの芝居を見た時、

彼のイラストが載ったチラシをもらった。

今週末から花園神社で始まる新宿梁山泊の

「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」。

唐組の紅テントに対して、こちらは紫テント。

寺山修司でなく、唐十郎の状況劇場時代の芝居で、

豪華キャストが出演する。

たぶん連日満員大入りだろう。

宇野 亞喜良の、アンバランスで媚びない女たちの世界

(そしてたぶん横尾忠則の世界も)を培ったのは、

やはり1960~70年代のアングラ演劇カルチャーという

肥沃な土壌だったのだろうと思う。

ネコのタマはタマなし?

たまたまタマなしネコの話を調べることになり、

タマなしのオスの生きる道について考えてみた。

今回ここでいう「タマなし」とは

動物の去勢のことで、ジェンダー問題とは関係ない。

今どき都会で飼われるイヌやネコは、

ほぼほぼ愛玩用で、自然の状態から切り離し、

人間社会に組み入れるわけだから、

その辺に出て行ってヤリまくって

子供がうじゃうじゃできると困る。

そういうわけで避妊・去勢もやむなし、と考えられている。

ちょっと古いが、2017年の調査によると、

避妊・去勢手術をしたイヌは全体の約5割、

ネコは8割だという。

これは多分、飼い方の違いだろう。

イヌは外出の際、必ず飼い主といっしょだが、

ネコは勝手に出歩くことが多い。

それで雄雌がくっついてやっちゃうからだ。

「去勢」という言葉には心がざわつく。

男子なら誰でもそうだろう。

実際、雄イヌ・雄ネコの男性飼い主は

「そんな可哀そうなことできるか」と

反対する人が多いらしい。

それに対してメスの避妊にはあまり反対しない。

可愛い娘がその辺の男とやっちゃってできちゃったら

大変だという、父性愛(?)の由縁だろうか?

人間同様、イヌもネコもお年頃になると、

脳内にホルモンがドバドバ出て、

やりたくてたまらなくなる。

オスの立場に立つと、

強烈なフェロモンを発散しているメスに遇ったのに

ガマンを強いられると、頭狂いそうになるかもしれない。

これは人間も同じで、男の人生の半分は、

そうした己の性欲との戦いとも言えるのだ。

実際、イヌ・ネコも未去勢だとストレスが溜まって

暴力的になったり、

夜鳴きやマーキングなどの問題行動が増えるらしい。

だから男の子のイヌやネコと

なかよく平和に暮らしたければ、

できるだけ性欲に悩まされないよう、

去勢しておっとりした子にしたほうがいい――

という意見が優勢に見える。

でも、タマなしネコだと

ネズミを捕らなくなっちゃうのでは?

と思ったら、そんなことはなく、

狩猟本能そのものには大きな影響を与えないようだ。

今どき、ネコをネズミ駆除用に飼う家は少ないと思うが、

せっかくいるのなら役立ってくれれば、

それに越したことはない。

これ見よがしに血まみれの獲物を持て来られると

嫌かもしれないけど。

動物病院のネコの去勢手術の動画を見たら、

麻酔をかけて結構簡単に済ませていた。

ただ手術後、そのネコが股の間を舐めていて

「あれ、タマないぞ」と気付くシーンには、

やっぱちょっと胸が切なくなったな。

ちなみに家畜のブタやウシのオスも

少し成長すると、オス独特の体臭がついて

肉の味を落としてしまうため、去勢する。

しかし、こちらの場合、

日本ではまだ麻酔をかけずにやっているので、

アニマルフェアウェルの観点から問題視されている。

肉の味をよくするために男の子のブタ・ウシが

タマを切られて痛い思いをしているのを想像すると、

けっこう複雑な気持ちになる。

業者の人たちは、一生懸命おいしい肉を作ろうと

努力してやっているのだが……。

前のめりになって生きて死ね

本日の名言

「事実がたとえわかっていなくとも、

とにかく前進することだ。

前進し、行動している間に、事実はわかってくるものだ」

この名言の主ヘンリー・フォードは、

20世紀アメリカの自動車王。

要するにわからないと考えこむのではなく、

まず行動しろということ。

たぶん自己啓発リーダーの人たちも好んで使うフレーズだ。

そうだ、その通りだと思いつつ、

僕がこの名言を目にして連想したのは、

子供の頃に見た野球マンガ「巨人の星」の1シーンである。

それは主人公・星飛雄馬(ピッチャーです)の父・一徹が、

かの坂本龍馬の死について語るシーン。

一徹は投手生命に関わる

飛雄馬の欠点(球質が軽い)に気付き、

問い詰める息子に対して坂本龍馬の逸話を持ち出し、

「たとえドブの中で死んでも、なお前向きで死ぬ、

それが男だ」と語る。

その一徹のセリフに合わせて画面では

路上で暗殺者に襲われ血まみれになった龍馬が、

ドブの中で倒れながらも、這いつくばって前進しようとし、

ついに息絶えるという壮絶なシーンが描かれた。

当時はスポーツ根性マンガ全盛時代だったので、

一徹のセリフと、前のめりになって倒れる龍馬の表情は、

強烈に子ども心に染みた。

というわけで小学生当時、「巨人の星」を見ていた僕は、

長らくの間、これが坂本龍馬の最期だと思っていたのだ。

ところが事実はご存知のとおり、

料理屋の2階でしゃも鍋をつついていたところを

襲われたので、ドブの中で倒れようがない。

いや、もしかしたら瀕死の状態で店から這い出し、

路上にあったドブに落ちたのか?

とも考えたが、やっぱりこの話は

原作者・梶原一騎の創作だったようである。

厳密にいうと、梶原一騎はどうやら

司馬遼太郎の名作「竜馬がゆく」を読んで、

その一文にある

『男なら、たとえ溝の中でも前のめりで死ね』

をアレンジして使ったようだ。

もともと司馬遼太郎は歴史学者とか研究家ではなく、

あくまで歴史作家なので、エンタメになるよう、

史実にかなり自分のアレンジを加えている。

昭和以降の龍馬像をつくり上げ、

国民的ヒーローに押し上げたのも司馬遼太郎の功績。

梶原一騎はその功績をスポ根ドラマに

うまく取り入れたということだろう。

ちなみにこの「龍馬 前のめりで死ぬ」説は、

僕と前後する世代の人たちに

かなり大きな影響を与えたらしく、

小説家の有川ひろ(1972年生まれ・高知県出身・女性)が

「倒れるときは前のめり」という

題名のエッセイ集を出している。

寄り道が長くなったのでもとに戻す。

仕事にしても、生活にしても、

一歩一歩コツコツが大事なのはわかる。

ただ、視野を広げて人生全般を見た場合、

僕は若い頃、いずれ齢を取れば、

いろいろわからないことが

だんだんわかってくるのだろうと思っていた。

ところが現実は真逆で、

どんどんわからないことだらけになっていく。

死ぬまでに世の中の事実・真実がわかるのか?

と問われたら、ほとんど絶望的。

しかし絶望してても始まらないので、

何はともあれ、生きて一日一日大切に、

死ぬまで一歩一歩あゆむのみ。

一歩進むと二歩下がっちゃうんだけどね。

★エッセイ集:生きる 第5集

「死ぬな!きみの地球を守るために(仮題)」

Amazon Kindleより近日発売予定。

唐組公演「泥人魚」観劇記

先月亡くなった劇作家・唐十郎さんの供養もかねて、

新宿・花園神社に唐組の公演「泥人魚」を、

観に行ってきた。カミさん・息子が同伴。

この時代になると、テント芝居は貴重なアナログ体験だ。

●すべて人力のアングラテント演劇

切符の販売とか、精算方法(現金のみ)とか、

入場整理(劇団員が大声を上げて整列させる)とか、

デジタルでもっと効率的にやる方法があるのでは・・・

と思うが、たぶんないのだろう。

それにこういうやり方を続けてほしい、

という客の願いもある。

テントという、日常と異なる異空間に侵入するためには、

それなりの段取りが必要で、

すんなり簡単に事が運んでしまっては面白くない。

言い換えれば、忙しくて時間が取れない、

もっとタイパを良くしろという人には味わえない、

アナログ・人力ならではのぜいたく感が味わえる。

ござに座って見る昔ながらのアングラ式桟敷席に

(おそらく)500人くらいが詰め込まれたテント内は

現代の高齢化社会の縮図のような風景で、

半数近くが僕の同年代(60代)以上。

残りの半数がそれ以下で、男女比は半々か、

男性がちょっと多めかなという印象だ。

息子(20代後半)やそれ以下の若者もけっこういて、

中には高校生らしき子の姿もチラホラ

(学校帰りなのか、制服を着ていた)。

「入場料:子供2000円」とあったが、

さすがに子どもはいなかった。

でも、子供がこうした観劇体験をしてもいいと思う。

●状況劇場の幻影

僕は李麗仙・根津甚八・小林薫などが活躍していた

70年代後半~80年代初めの状況劇場に洗礼を受けている。

そのため、唐さんの芝居作品にはどうしてもあの頃の、

卑俗なものを聖なるものに転換させる、

リリカルでスケールの大きい幻想ロマンを求めてしまい、

唐組以降の作品にはイマイチ魅力を感じてこなかった。

けれどもこの「泥人魚」という作品には、

状況劇場時代の作品とは全く異なる魅力があった。

●諫早湾「ギロチン堤防」から生まれた物語

モチーフになっているのは、

「ギロチン堤防」という呼称が衝撃的だった

1997年の長崎県諫早湾干拓事業問題。

湾と干拓地を遮断する293枚の鉄の板(潮受け堤防)が

すごいスピードで次々と海に落とされていく

ギロチンシーンはかなりのインパクトがあり、

人々の関心も高かった。

(テレビのニュースなどで放送された)。

これはもともと戦後間もない頃に農地を増やすため、

国が計画した干拓事業、いわば国家プロジェクトだ。

これによって、かつて「豊饒の海」と言われた

諫早湾の環境は一変して、漁獲量は激減。

漁業者と農業者との対立をはじめ、

損得を巡って地域住民の深刻な分裂が起こり、

20年あまりにおよぶ長い裁判になった。

●ドキュメンタリーを重視した劇作

唐さんはその裁判が始まった2002年9月に

諫早湾まで取材に行き、自分の目で現地の海を見て、

この戯曲を書いた。

その経緯は、新潮社から出版されている戯曲のあとがきに、

また今回の観劇プログラム掲載の、

演出・久保井研氏のコラムに書かれている。

ちなみにこの久保井氏のコラムは、

唐組における劇作活動の様子が垣間見えて興味深い。

唐さんは、状況劇場の時代は自分が生まれ育った、

終戦直後の東京の下町の風俗や人々の暮らしと、

思春期から学生時代の文学・芸術体験をベースに、

60年代・70年代の世情を取り入れて

独自の劇世界を構築していた。

しかし、1988年に始まった唐組時代の作品では、

その時代ごとにクローズアップされる

現実の社会問題に材を取り、

いわばドキュメンタリー的な要素に重きを置いて

みずからの劇世界を継続・進化させていったようだ。

とはいっても、舞台に上る成果物は、

やはり常人には真似できない

妄想ワールドであり、イメージコラージュである。

「ギロチン堤防」という現実の材料から、

人魚姫、天草四郎、ハリーポッター

(2002年当時大ブームだった)など、

次々と出てくる連想がキャラになり、セリフになり、

アクションになり、劇世界をかたち作る。

あとは観客がどこまで想像力を駆使して

それについていけるかだ。

●もののけ姫と泥人魚

これはもちろん、紅テントで上演することを前提に

書かれた作品だが、普通の劇場でやっても、

あるいは映画や映像+詩みたいな作品にしても

面白いのではないかと思った。

もちろん、その場合はアレンジが必要だと思うが、

人々がネットの世界など、より現実と乖離した人工環境に

(精神的に)移り住み始めたこの時代、

海・地と人の日々の暮らしとが

緊密に繋がっていた時代の記憶を綴るこの物語は、

ある種の普遍性を孕んでいるのだ。

ちなみにいっしょに見た息子の感想は

「要するに『もののけ姫』だよね」。

うん、その通りとは言わないけど、そう遠くはない。

若い世代の感想としては面白いと思う。

みんな気にしているテーマなのだ。

終幕、ブリキの鱗を作り続ける男の口から

最後にこぼれ落ちるセリフ、

そしてお決まり通り、テントの背景が開いて

劇世界と現実の風景と溶け合うラストシーンは、

やはり状況時代と変わることなく、

卑俗なるものを聖なるものに変え得る、

唐作品独自の力と美しさに溢れている。

劇団ホシ灯りの朗読劇「マクベス」

めっちゃ美女なのに、めっちゃ邪悪。

どうせいつか死ぬのなら、

そういう女に溺れて死にたい。

――というのは男子なら一生に一度は見る夢。

(そんなことない?おれだけ?)

そんな妄想を広げていたら

頭のどこかから

「きれいはきたない、きたないはきれい」

というセリフが響いてきた。

ご存知、シェイクスピア劇「マクベス」の

オープニングに登場する魔女のセリフ。

久しぶりに「マクベス」を読みたくなったが、

手元にないので、YouTubeを覗いてみたら、

朗読劇がアップされていた。

「劇団ホシ灯り」という所はまったく知らなかったが、

聴いてみるとなかなか気持ちよく聴ける。

手だけ動かしていれば進められる

単純な仕事ならBGMとしても利用できる。

改めてシェイクスピアの劇は素晴らしいと思うとともに、

余計なビジュアルがない分、

ストレートにセリフが伝わってくるのもいい。

もちろん、マクベスのストーリーを知っているからだが、

脚色も朗読劇用にかなり圧縮して

上手く作っていると思う。

シェイクスピア劇の面白さを

従来とは違う角度から味わえる気がする。

気になって「劇団ホシ灯り」を調べてみたら、

どうもこの脚色・監督の女性がひとりで

やっているらしい。

劇団ひとり?

役者はそのプロジェクトごとに集めてくるのだろうか?

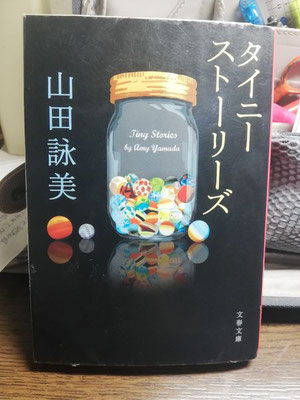

いずれにしてもなかなか面白いので、