読み終わってまず思ったのが、

40年前の

「世界の終わりとハードボールドワンダーランド」は、

本当に本当に、すごい作品だったな、

また読み直さねば、ということ。

いちばん好きな作品なので、完全に主観、

贔屓の引き倒しだけど。

著者本人があとがきで割とそっけなく

あの作品を書いた時のことを回想しているが、

本当に2本立てなんて手法をよくぞ思いついたものだ。

「ハードボールドワンダーランド」は、

レイモンド・チャンドラーもどきの

スリリングでミステリアスな探偵もので、

あの時代に脳科学を探究した、

めっちゃSFでプログレなエンタメ小説だった。

それが「世界の終わり(=今回の作品のセカンドバージョン)」と共鳴し合うことで、プログレ感二乗。

インスピレーションの大渦巻きが起こった。

結局、村上春樹の小説って

「風の歌」「ピンボール」を序章として、

「羊をめぐる冒険」

「世界の終わりとハードボールドワンダーランド」

「ノルウェイの森」という、

彼の表現スタイルを確立した初期3作で

オールドファンの心は支配されている。

10代・20代であの3作に出逢ってしまった人たちは、

もうそこから離れられないのだ。

本人も言っているように、クオリティ・完成度は

後年の作品の方が高いし、

文章の濃密度は相当増していると思う。

けど、それが作品の魅力と比例するかというと、

どうもそうではない。

何というか、村上さんはさっぱり成長しない

僕のような読者を置き去りにし、

どんどんキャリアを積み上げ、進化したんだろうなと思う。

僕は40年前からカタツムリ程度にしか進んでいないのだ。

そんなわけでこの作品の第1部における

少年と少女のシーンには、

懐かしさとみずみずしさがないまぜになって

思わず涙が出た。

少女はどこか「ノルウェイの森」の直子を想起させた。

けれども「ノルウェイ」のような恋愛ものや、

「羊」や「ハードボイルド」のようなエンタメ感を

この作品に求めるのは間違っている。

そして第1部を読み終えた時に、

前々から思っていた疑問が氷解した。

なぜこんなに村上春樹の小説が売れるのか?

自分も含めてなぜみんな、恋愛でもエンタメでもない、

こんなわけのわからない話を毎度読みたがるのか?

それも日本だけでなく、全世界的傾向だ。

その疑問が第1部を読み終えた時に、

するっとわかった。

村上春樹が書く物語の中には、魂の拠り所があるのだ。

自然から離反し、伝統的な民俗からも離反した、

この200年あまりで形成された、欧米由来の現代文明。

そのなかで人生を送る人間は、

現実的な社会生活を送る心身と、

より深いところで息づく魂とが明らかに分離している。

魂は行き場を失っていつもどこかをウロウロしているのだ。

しかし、村上春樹の物語の中には、

その行き場、魂が落ち着く環境が整っている。

著者自身はそんなこと意識していないと思うが、

僕たちの世代の大勢の読者が、そのことを発見したのだ。

なので、村上小説を読むことは

どこか宗教の信仰に近いものがあるのかもしれない。

それから40年あまり。

日々、とほうもない量のコンテンツが

出されるようになったが、

現代人の魂の拠り所になり得るものは依然として少ない。

需要と供給のバランスは大きく崩れたままだ。

数年に一度刊行される村上春樹の長編は、

その需要に応えられる、

数少ないブランドものコンテンツなのだ。

という視点で読み進めていくと、

第2部は、まさしく魂の拠り所を失った

現代人の放浪の物語になっている。

魂の拠り所を求めて中年になった人と老年になった人、

そしてその下の若い世代の人のことが描かれ、

第3部では中年は再び魂の故郷へ帰っていく。

ただしそこは「故郷」という言葉からイメージされるような

やさしい場所でも、暖かい場所でもない。

「不確かな壁がある街」は、

安全で便利な環境のなかで生活する

現代人の心の中にある街なのだ。

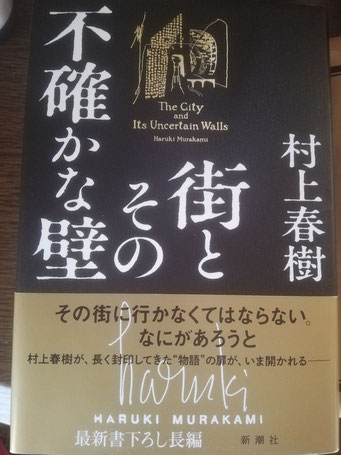

村上春樹はこの20年余りのインタビューやエッセイで、

「世界の終わりとハードボールドワンダーランド」を

書き直したいと、つねづね言っていた。

「街とその不確かな壁」のファーストバージョンは、

それ以前に雑誌に発表したものなので、

今回の執筆は彼にとって、

まさに「3度目の正直」と言えるのだろう。

正直、面白かったとか、感動したとかという感想はない。

ただ、近年の作品にはない、独特の色合いを持った

「純・村上春樹作品」といった印象を受けた。

「海辺のカフカ」も「1Q84」も「騎士団長殺し」も

最初読んだときは違和感だらけだったが、

時間が経ち、何度か読み返すうちに面白くなった。

この作品を通して、村上春樹は、なぜ自分は物語を

紡いできたのかを探究・確認したかったのだと思う。

次に行くために踏まなくてはならないステップ、

超えなくてはならない

「40年間の壁」だったのだろうと思う。

それを果たした今、これから先は

集大成に匹敵する作品に取り組むのだろうか。

というわけでこの本がいいのかどうかの結論は先送り。

正直、面白かったとか、感動したとかという感想はない。

不満を言えば、読んでいて笑える、

ユーモラスな部分がないのが、ちとさびしい。

それから周囲から女の描き方について言われたせいか、

珍しく濡れ場がない。

それとは逆に、近年の作品にはない、独特の色合いを持った

「純・村上春樹作品」といった印象がある。

「海辺のカフカ」も「1Q84」も「騎士団長殺し」も

最初読んだときは違和感だらけだったが、

時間が経ち、何度か読み返すうちに面白くなった。

「街とその不確かな壁」も読み手の変化に応じて

これから先、全然違う作品になり得るだろう。

そして、いつものことだが、村上小説は

「まだおまえの人生には秘められた可能性があるよ」

と感じさせてくれる不思議な力がある。

それこそが単なるエンタメを超えた文学の力だと思う。

コメントをお書きください