- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- 世界のEndingWatch

- 基本料金表

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年8月

- 2019年9月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- 2021年8月

- 2021年9月

- 2021年10月

- 2021年11月

- 2021年12月

- 新規ページ

- お問い合わせ

- 新規ページ

- --

- 新規ページ

歴人めし「高杉晋作の好物と愛妻物語」

幕末の英雄の一人、長州の高杉晋作といえば、ザンギリ頭で騎兵隊を率いる一方、放浪の音楽家のように三味線をかき鳴らす。しかも、世俗の垢にまみれる手前――30になる前に夭折してしまったから永遠の若者のまま。とにかくカッコいいビジュアルイメージが先行しています。

特に最近、2010年の大河「龍馬伝」で伊勢谷友介が鮮烈に演じて以来、歴女の間で人気爆発。本日の「歴人めし」第5回は、この高杉晋作の好物「鯛の押ずしと潮汁」でした。

じつはこの回は当初、吉田松陰でやる予定でした。松下村塾で何かめしを出していたのではないかと推察してリサーチを始め、萩市の観光課まで電話して聞いてみました。

僕は2004年の「新選組!」(三谷幸喜:作)の時、萩でイベントの仕事をしたことがありますが、観光課の人たちは長州の歴人についてはニッチに詳しい。それは今でも変わっていないはずだ――その期待は裏切られることなく、にこやかに淀みなく対応してくれました。

ちなみにこの街では、吉田松陰は天皇陛下の次くらいに偉い人で、とても呼び捨てにはできない空気があります。

僕「松陰先生が、松下村塾で食事を提供していた、ということが本に書いてあったんですけど、何を出していたか、記録などありますか?」

係の人「うーん、塾生は家から握り飯などを持ってきて、吉田家ではお漬物を出していたらしい――というところまではわかりますが・・・」

僕「どんな漬物でしょう?」

係の人「残念ながらそこまでわからないですね。でも高杉晋作の好物ならわかりますよ」

というわけで急遽、テーマを松陰先生から晋作にチェンジ。観光課の人に教えてもらった通り、長州の歴史研究の第一人者である萩博物館の学芸員の方がちゃんと市のブログに書いていました。

そのブログでは、大正時代のジャーナリストが、明治時代に晋作の妻から取材して書いたという本を引用して紹介。つまり晋作の妻がインタビューで語ったのが「長州ずし(鯛など、萩の海でとれる魚をネタにした押ずし)と鯛の潮汁(塩で煮たあら煮)」だったとわけです。

武士たる者が食物の好き嫌いなどについて人前で語るべきではない――晋作に限らず、この時代までサムライたちにはそうした意識があったようですが、奥さんには心を開くのでしょう・・・ということで、この回のストーリーは、いわゆる愛妻物語になりました。

この奥さんは萩で一番の美人と評判だった人ですが、明治になってからは萩を離れ、東京で暮らしていたそうです。新政府の主流である長州の英雄の遺族ですから厚遇されていたのだろう、と推察しますが。どういう思いであの時代を生きていたのか、昨日の徳川慶喜同様、気になります。

インタビューを受けて、自分が作ったおすしと汁のことを口に出した時、若かりし頃の晋作との思い出が、まるで打ち上げ花火のように鮮烈によみがえったのかもしれません。

歴人めし「豚肉大好き、最後の将軍」

「歴人めし」の第4回は「第15代・最後の将軍・徳川慶喜―豚と白菜の博多蒸し」。

個人的には新しい発見が最も多く、面白い回でした。

慶喜が将軍になる前、豚肉が好物だったことから「豚一様」というひどいあだ名をつけられていたとか、

その父親・水戸藩主・徳川斉昭も薩摩藩からの献上品である豚肉が好物で、他にも牛乳を飲ませたり、豆を食べさせたりして、息子の慶喜に食育を行っていたとか、

薩摩藩は昔から豚肉を常食として、建前上、肉食がタブーとされた江戸時代にも豚をガツガツ食べていた(江戸や京都の藩邸には塩漬け肉を貯蔵していた)とか、

そのことを知った慶喜が、小松帯刀(薩摩の家老)にせびって自分のところに回してもらっていたとか、

そのことを知った慶喜が、小松帯刀(薩摩の家老)にせびって自分のところに回してもらっていたとか、

庶民も「ももんじ屋」に行って、クマとかイノシシとか、カワウソとか、ムササビとかの肉を食べていたとか。ジビエですね。

さらに将軍になってからは、イギリスのフードプロデューサーなる詐欺師っぽい輩を雇って、今のお金で○億円かけた西洋料理の大パーティーをやらかし、欧米列強の大使を招待したとか。

・・・というようないろいろ面白い史実のエピソードをたくさん知ることができました。

慶喜のことは大政奉還のあと、政治の舞台から退場してしまったので語られることは少ないのですが、外国の王様のように新政府に処分されることもなく、また、国外に追放されることもなく、悠々と明治時代をやり過ごし、大正の初めまで生きました。

なんだか国立劇場のような大舞台には出演禁止になったけど、下北沢とか三茶あたりの小劇場に行って、好きなように自分の芸を見せている名優のような風情を感じます。

お金にも困っていなかったようで、幕末―維新の主要登場人物の多くが壮絶な最期を遂げた(龍馬とか、高杉晋作とか、新選組の面々とか)のに比べると、なんともハッピーな人生を送った・・・と表面上は見えます。

でも、本当はどうだったのかな? 僕はなぜか割とこの人のことが気になって、30代で隠居して、いったい何を思いながら明治時代を生きていたのだろう・・・と考えてしまうのです。

そういえば司馬遼太郎の「最後の将軍」は、じつにサラリとした終わり方をしているけど、とても心に残るエンディングで、慶喜を送る葬祭の様子が目に浮かぶようです。

この人の死で、大正初期まで江戸の人々の心の中に細々とともっていた徳川260年の時代の灯が本当に完全に消えてしまったんだなと、しみじみ感じられるのです。そして、こうやって時代は進んでいき、人の精神も生活スタイルも変わっていくんだなぁとも。

黄金の林檎

男の持ったトランクの蓋が何かのはずみにパカッと開くと、中から何十個もの赤いリンゴが舞台いっぱいにゴロゴロと転がった。呆然としてそれを見る男。トランクの中には○億円の黄金のリンゴが詰め込まれていたはずなのに・・・。

そんなシーンが最初に頭に浮かんで、そこにいたるストーリーはどんなものか、あれこれ考えて芝居を作ったことがあります。

いくら上等でおいしいリンゴがトランクいっぱいに入っていたとしても貨幣価値は――たとえば500円×20個として――せいぜい1万円。

僕たちが暮らしている、経済を中心とした生活圏では、○億円の金塊のリンゴのほうが価値が高いのは言うまでもありません。

けれども人によって、あるいは状況によって、その価値は変わってしまいます。

経済の意味がよくわかっていない子供にとっては、ただキラキラしていてきれいなリンゴよりも、食べられるおいしい赤いリンゴの方が価値が高いに決まっています。

大人でも砂漠とか荒野で飢え死にしそうな状況であれば、やはりおなかを満たせるリンゴの方を選ぶでしょう。

捉え方の軸を変え、リンゴが何を表すのか考えてみます。

黄金の林檎は精神的な理想――夢とか希望のシンボル。

一方、赤いリンゴは毎日の現実の生活のシンボル。

そんなふうに捉えることもできます。

精神の高さ―経済の豊かさ―生活の幸福感。

それぞれの価値観のフィールドを、僕たちは絶えず行ったり来たりしながら毎日生きています。

自分にとって価値のあるものが、他の人にとっても価値があるとは限らない。その逆もまた然り。

そしてまた、昨日価値のあったものが、今日も同じ価値があるとは限らない。

そうしたことを考えるとき、僕はかつて自分で書いた、この黄金の林檎の物語と、その中でジタバタしていた登場人物たちを、かけがえのない友達のように思い出すのです。

ことさら出来の良い子供(作品)ではなかったけれど、その後の人生や仕事のテーマになっていて、とても役に立っていたり、助けられていることに気が付きました。

トランクに詰め込んだ林檎は、やはり僕にとって「黄金の林檎」なのだと思います。

本日の「歴人めし」は、平賀源内の「うざく」

コピーライターの元祖ともいわれる源内が、うなぎ屋(魚屋)に依頼されて「土用丑の日はうなぎを食う日だ!」と言い出したのは、およそ250年前のこと。それが江戸中に、ひいては日本全国に広まったのは今では子供も知っている有名な話です。

けれども、いくら源内が機知に富んだ天才でも、火種のないところに火はつきません。

うなぎは古くから精のつく「薬」と認識されていたようです。人々の意識の底にはそれが連綿とあって、「なるほど、そうか。暑さでへばらいようにうなぎを食うといいのか!」ということになったのでしょう。

けれでも、それだけでは火はつきません。話はそう単純ではない。なぜなら良薬、口に苦し。元来、薬はまずいもの。よほど具合が悪くなければ口にしたくない。だから江戸時代以前は、体に良いということはわかっていても、重病人でなければ、あんなニョロニョロ、ヌルヌルした気味の悪い魚をわざわざ捌いて食べようなんて思いませんでした。

その常識を覆したのが、タレの発明です。江戸時代には調味料革命が起こり、それまで人々があまり口にできなかった醤油や砂糖が流通。生活の中で普通に食されるようになったのは、やっと江戸中期ごろから。

そしてあの甘辛いタレが発明され、「かば焼き」という料理として食べられるようになったところで初めて「うなぎはうまいぞ!」ということになったわけです。

さらにまた、源内自身がそのうなぎが大好きなロイヤルカスタマーでした。

当時は江戸前、すなわち今の東京湾で大漁だったので、価格も安く、魚屋としてはたくさん売りさばく必要があったのかもしれません。日持ちのしない真夏ならなおのこと、じゃんじゃん売って、ガンガン儲けたい。

自分が愛するうなぎのためならば――と、ボランティアでやったのか、それともやっぱりビジネスとしてガッポリいただいたのか? はたまた永久にただ食いOKという現物支給だった可能性も――まあ、どんな報酬だったのかはわかりませんが、とにかくここで源内の才気が爆発。人々も「あの天才クリエイター・平賀源内のいうことなら納得でぃ!」ということで、250年経っても生き残る1行千両の大ヒットコピーが生まれたという次第です。

たった1フレーズの言葉の中にも、深い歴史と文化、そしてまた、食い物に対する愛着やビジネスマインドがあふれているというお話です。

2016年5月27日 Fri

本日の「歴人めし」は坂本龍馬の軍鶏鍋でした。

龍馬が暗殺された夜、軍鶏鍋を食べようとしていたことは割と有名な話だけど、じつはそんな記録はどこにもありません。

では、どうして有名になったかというと、かの司馬遼太郎先生の功績です。僕も若かりし頃、夢中になって読みました。「龍馬が行く」。今、多くの日本人の中にある龍馬像はこの小説からできているんですね。歴史というのは半分は文学です。

京都・近江屋で暗殺された、という史実を変えるわけにはいかないので、この物語をどう終わらせようか悩んだ司馬先生、悩んだ挙句、この軍鶏鍋をでっち上げたというわけです。

(龍馬の故郷・土佐は闘鶏が盛んだったし、幕末の京都には鶏肉を食べさせる店が結構あったので、まったく根拠がないわけではありません)

しかし、悲劇的なラストの一歩手前にこの軍鶏鍋を食べようとしていた、という設定を持ってきたのは、さすが!というか、もうこれしかない、龍馬のキャラとばっちりマッチ!という感じで、このエピソードは日本人の幕末物語の1ページに印刷されたのです。

今回、この仕事であれこれリサーチして思いましたが、僕たちが知っている歴史というのはいろんなところで脚色されて伝わってきています。

それを「事実と違うのは許さない」と怒る人たちもいますが、僕は歴史・伝記というのは、まず物語になっていないと、文字通り、お話にならないと思います。

物語になっているからこそ、映画やドラマになって人々が興味を持てるし、またその郷土やゆかりの地などが観光名所になって潤うのです。いまや歴史はまたとない観光資源です。

それで多くの子孫たちがハッピーになれば、歴人たちもうれしいのではないでしょうか。

・・・とういわけで僕もこの番組では史実は踏まえながらも、戦場に弁当屋のデリバリ―がやってきたり、ネコを密偵にしたり、お城に宅配便がお届け物に上がったり、いろいろ遊ばせてもらいました。

ちょっとでも笑ってもらえればハッピー。

https://www.ch-ginga.jp/movie-detail/index.php?film_id=13338

2016年5月26日 THU

「老い」を楽しんだ蜷川幸雄さん

蜷川幸雄さんは、なぜ、あんなにもエネルギッシュに活動できたのか?

70歳を超えてから死の直前までのこの10年ほどが最もすごかったのではないか、と思えます。

実は僕は5年ほど前、NHKの演劇番組の仕事(ディレクター)をやっていました。

演劇ジャーナリストの山口宏子さんという人が、毎回、日本の一流演劇人とサシで対談し、その対談とカップリングして収録済みの舞台中継を流す、という構成の番組で、当然、ゲストの一人として蜷川さんも登場しました。

その時の音声起こしの原稿を読み返してみましたが、このころ、シェークスピアはもちろん、井上ひさしもやっているし、寺山修司や清水邦夫などの60年代の戯曲をやっていたり、英国の若手作家の9時間に及ぶ大作をやったり・・・と、もうとんでもない仕事量。

このとき放送の作品は、さいたまゴールドシアターの「船上のピクニック」(岩松了:作)。

ゴールドシアターは、一般公募の高齢者が役者をやるという画期的な演劇プロジェクトです。

そこに触れた部分を読んでいると、蜷川さんが「若さ」と「老い」と落差をとても楽しもうとしていたようです。

ちょっと原稿から抜粋(ほぼそのまま)。

山口:ゴールドシアターは、基本的には55歳以上の方を集めて劇団を作るという、カルチャーセンター的なものだったらともかく、本格的にやるという意味では、かなり無謀なプランだったですよね。で、そこにまた、1200人近い方が応募してきたっていう・・・

これは一種の社会現象のようになりましたけども、今、本格的な公演も何度もおやりになって、劇団としても力をつけてきているんですけど、ゴールドについては、今、どんな思いをお持ちですか?

蜷川:そうですね。おれは演出家になったばかりのときから、自分たちで作っている若い演劇というのが、お年寄りや生活者から見たら、どういうふうに映っているのか、と。自分たちの存在が。老い」というもので撃たれたときに存在するのかなぁっていう不安があったんですね。

で、自分がその年齢になったときに、じゃあそれをーーお年寄りの集団を作ってみよう、と。そうすると、自分の幅が広がるかなぁって自分の中で思っていたんですね。

まぁ、やってみたら、大勢の人が来るし、えー、劇団員になった人たちはやめないし、どんどん・・それどころか若返ってしまう、と。あの、こんなに演劇というものが人々を蘇生すると言いますか、若返らせる力があるんだ、ということは、もう本当に僕にとっては「発見」だったんですね。

で、それどころか、演劇的に見ると、まず、セリフ覚えられない、動き忘れる、今日できたことが明日も出来るとは限らないし、昨日できなかったことが今日できちゃう、でも明日はできないかもしれないっていう、老いが体験するさまざまなことを老いが全部抱えて走るっていう、ことだったわけですね・・・。

蜷川さんは老いることも含めて生きることにすごく肯定的だった。

セリフをトチろうが、動きを忘れようが構わん。

いざとなったら俺が出て行く――(実際にそういうこともあったそうです)。

それを失敗とか恥とか捉えず、これもまた演劇の面白さだ、と捉える。

永遠に自分を完成しない、させない精神が、あのタフネスにつながっていたのでしょう。

高齢社会になった今、齢を取ったからと言って悟りすましていちゃいけない。

もっとみっともなく、死ぬまでジタバタしようぜ、若い連中もきっとそういうものを期待している――そんなメッセージを遺してくれたのだと思います。

歴人めしのキャラクター

「歴人めし」はコミカルでロックンロール。

こんなキャラクターが登場します。

ストーリー部分は絵本のように展開しますが、イラストは超シンプル&お笑い路線でありながら、歴人たちのドラマをみごとに表現してくれました。

ディレクターは「MTVセンスで料理番組をやる!」というヘビメタな野心の持ち主。そして、メインの料理部分――主役を張る料理人は、江戸近茶流の伝道師・柳原尚之さん。ホームページにレシピも載っていますよ。

http://www.ch-ginga.jp/movie-detail/series.php…

さまざまなカルチャーがブレンドされ、独特のグルーブ(ノリ)が生まれました。スタッフや出演者が楽しんでくれて、台本ライターとしてはこんなうれしいことはありません。

ぜひ見る人にも楽しんでほしいと思います。

2016年5月20日 FRI

チャンネル銀河「歴人めし」

どんな夢も、どんな未来も、めしを食わなきゃ始まらない。

時代を動かし、歴史を作ってきたあの人たちが、「これがうまい!」と食べためし、「これが好き!」と愛しためしが、今、この人の手で生まれ変わります~

・・・てな講談調のナレーション全9本を、声優さんが熱演してくれました。

本日は広尾のスタジオでナレ撮り&MA。

2月からとっかかかっていた番組「歴人めし」がついに完成しました!

歴史ストーリーを掛け合わせた、他に類を見ない料理番組です。

ネタだし、構成、台本をやりました。

来週25日よりチャンネル銀河で9本一挙放送予定。

http://www.ch-ginga.jp/movie-detail/series.php…

見てくだされ。

2016年5月19日 THU

グリーフケア企画「Last Book」

本日ふたたび白兎珈琲店に出没。

神田川沿いを自転車で走ってきましたが、20日前は春だったのに、今日はもう夏。季節はどんどん変わっています。

前回と同じく編集M氏と企画打ち合わせ。

企画もどんどんやってます。次なる企画は「Last Book」。

この世を去る人たちが、お世話になった人たちに自分の人生の物語と最期のメッセージを本にして贈ろう、あるいは遺族がグリーフケアのために家族の物語を本に書き遺そう、というプロジェクトです。

というと仰々しく、あるいは珍奇に聞こえるかもしれないけど、こうしたそれぞれの人生の軌跡を交流させることが自然に行われる社会になるといいと思います。

通常、僕たちはいろいろな人と付き合っても、仕事なら仕事、趣味なら趣味で、その人の一面としか接しられません。お別れするときに「知らなかった。この人にはこんな面もあったのか」と知ることができるのって、とても大切なのでは、と思うのです。

特に最近は家族葬や直葬が急激に増え、よほど親しくないと最期を知らされない。久しぶりに連絡を取ってみたら亡くなっていた・・なんでこともままあるのではないでしょうか。

それではせっかくこの世で生きてきたのに寂しいよなぁ、と思います。人生を素敵な本・手紙で締めくくれれば、本人も遺族も、仕事や地域や趣味やなんやらで交流のあった周囲の人たちも、不幸を幸せに変えられるのではないかなぁ・・・と思うのです。

・・・てな話をして、帰りにお店にある赤いバラにパッケージされたウサギさんを撮らせてもらいました。

頂いた領収書のハンコもウサギだよ。ぴょん!

介護士・看護師は人間か、ロボットか?

たとえば将来、介護を受けるとしたら、相手は人間かロボットか、どっちがいいでしょうか?

そんなの人間に決まっている。人間には心がある、あったかい、思いやりがある。血が通っている。ロボットは冷血、機械的、マニュアル的だ。思いやりの心なんてないじゃないか・・・

本当にそうだろうか?

もしかしたらそれはまるっきり逆なのではないだろうか?

一昨日の日曜日(15日)の、人工知能に関する「NHKスペシャル」を見てそんな思いを抱きました。

この番組は将棋の羽生さんがプレゼンター。囲碁の世界チャンピオン(韓国の人)がグーグルの開発した人工知能に完敗する、という衝撃的なシーンから展開しました。

ネット上でもたびたび見かけていましたが、現在、人工知能の進化は目覚ましく、学習能力も半端じゃない。もちろんまだ誤作動もあり得るのだが(実際、囲碁p対戦の4戦目では誤作動を起こしたためにチャンピオンが勝った)、そういう部分が改善さえていくでしょう。

けれども、あえて機械の弁護をすれば、人間だってヒューマンエラーという誤作動を起こすことがあるよね。

しかも人工知能は思いやりの心といったものも持ちつつある。

無茶な、あるいは悪意のある人間の命令を拒むこともできるようになる・・・かいつまんで言うとそういう内容でした。

最近あちこちで言われていますが、近い将来、今ある様々な課題をクリアし、進化した人工知能を搭載したロボットが、どんどん人間社会に進出してくるでしょう。

最初に介護の話を出したのは、介護ロボットに関する小説をかいたことがあるからですが、そうした介護・福祉・医療の分野でもロボットが活躍することになるかもしれません。

それで思ったのです。自分が病気や要介護状態になったとき、もしかしたら、家族や人間の介護士、看護師よりもロボットを選ぶのではないか、と。

ストレスを抱え、苦しい思い、あるいは仕事で仕方なく・・という人間よりもロボットの方が――皆さんはどうでしょう?

やさしくて美しい美女ロイドや、イケメン王子様ロイドに面倒を見てもらったほうが幸せなのではないでしょうか?

ところで、最近のこうした人工知能・ロボットなどをテーマにしたNスぺは、必ずと言っていいほど、林原めぐみさんがナレーションをやっている。

やっぱり綾波レイの声で語られると説得力あるなぁ。

2016・5・17 TUE

シェイクスピアとアプライドドラマ

シェイクスピアといえば、頭の禿げたちょびひげのおっさんの顔が頭に浮かぶが、2009年にこの新しい肖像が発見されたそうです。若い!故郷のストラトフオード・アボン・エイボンからロンドンに進出して、ばりばりに芝居をやり始めた頃でしょうか。

週末に「イギリスを知る会」主催の「シェイクスピア没後400年の魅力」という講演を聞きに行ってきました。

講師は三輪えり花さんという舞台女優および大学の先生で、イギリスの大学でアプライドドラマ(応用演劇)――観るための演劇でなく、経験する演劇――を学んだとかで、大学では「行動表現教育」というものを行っているらしい。

講義前段のその話を聞き、僕もかつて演劇をやっていたので、さんざん舞台上(あるいは稽古場)で人殺しをしたり、自分も死んで生き返ったりしたなぁ、ということを思い出しました。

快楽殺人とか、いろいろ奇怪な事件が起こるたびに世間は大騒ぎするけど、僕はもともと人間の中にはそういうドロドロしたマグマがあって、それは死ぬまで消えてなくなることはないのだと思います。

ただ、成長の段階で自然とそれを抑えるすべを覚えていくのでしょう。ただ、飼い犬が何かの拍子に突然、野生の本能(オオカミ時代の狩りの記憶?)に目覚めたりするように、そうしたマグマが噴出することがある。やぱりどこかでそういうガス抜きみたいなものは必要なんではないでしょうか。

演劇からは30の頃を境に遠のいてしまいましたが、時々、ああいう経験をしていて本当によかったなぁ。自分の財産だなぁと思う時があるのです。

彼女の学んだアプライドドラマと、教えている行動表現教育というのと、僕の思い出したそれとが同じものかどうかはわからないけど、何か共通するものがあるのかなぁ・・・と思います。

あとから聞いた話だと、三輪さんは、最近は外部から頼まれる講演だと、ボイストレーニングとか、自分を印象付ける立ち居振る舞い方だとか、そういう自己啓発関係の線で講演を頼まれることが多い・・・とか。

、たぶん、行動表現教育ってそんな目先の利益を目的とした自分ブランディングとは違うものだと思うけど、今の時代、そういうニーズがあるからしかたないのでしょう。

僕もそうだし、三輪さん自身も子供時代そうだったようだが、これからますます「人間が苦手」という人が増えてきそうだから、こういう学問って、もっとメジャーになっていっていいように思います。

というわけで、シェイクスピアについては、いろいろ作品を見たり紹介したり、お言葉をパクったり引用したり・・・をしている割には、いまいち中途半端な距離を感じてしまう。この距離を縮めるにはどうしたらいいのか・・・という話を書こうと思ったのに、違う話になってしまいました。それはまた次の機会に。三輪さんの本――アプライドシアターに関する翻訳を読んでみようと思います。

ネッシー実在と絶滅について

13日の金曜日なのでミステリアス・ストーリー。

この間、「インバネスのベーコンエッグ」という話を書いたので、それに関連してネッシーの登場です。

「いまどき、ネッシーがミステリーかよ、この20世紀の化石野郎!」

と、つっこまれるかもしれませんが、「インバネス~~」でも書いたように、あの頃――今から30年ほど前は明らかに、人々の心の中にネッシーは実在していました。

この写真を見て、

「本当だ、湖面からネッシーの首が出ている。いるんだ、やつはやっぱりネス湖に生息しているんだ!」

と、世界の半分くらいの人たちは信じていたのです。

ちなみにこの写真が撮られたのは、1934年4月の早朝。

日本でいえば昭和9年。

撮影者=目撃者は、ウィルソンという外科医。

なのでこれは通称「外科医の写真」として、世界で最も有名なネッシーの目撃写真として世間に流通していました。

ポイントは撮影者の職業です。

外科医(というのは間違いで、実は産婦人科医だったらしいのですが)=医師。

1934年の医師といえば、今と違って、社会的地位がとびきり高く、圧倒的な信頼度を持った存在だったのでしょう。

「医師が見たと言って、写真まで撮っているのだから間違いあるまい」とみんなが思ったのです。

これがほかの職業の人だったら、ここまで信じられなかったでしょう。

以後60年間、僕をはじめ、世界中の人々の心の湖水の中をネッシーは悠々と泳ぎまわっていたわけですが、その存在が――外科医の写真の信頼が見事に裏切られる日がやってきました。

それが1994年3月のこと。写真発表から60年――

還暦を迎える直前に、「あの写真はウソだったんだよーん」と、この「ネッシー証拠写真ねつ造プロジェクト」の首謀者が臨終の間際に、まさしくスワンソングのごとく言い残して、この世を去ったというのです。

医師を主役に立てたこのプロジェクト。

その背景には、それぞれの人たちの奥深い人間ドラマがありそうですが、そこを突っ込みだすときりがないので、その考察と妄想はまたの機会に。

・・・てなわけで、1994年のその日、ネッシーは絶滅したのです。

不思議なものです。今ならこの写真を見せて

「これ恐竜の首だよ」と言ったところで、

「どこが?おまえ、目がおかしいんじゃないの?」

と切り返されるのがオチですが、1934年から60年間、人々の目には――というか脳には、これが湖面から突き出した、数メートルにもおよぶ恐竜の首に見えたんですね。

やはり、その時代に限ってはネッシーは実在していたのだ、と考えざるをません。

おまけの話ですが、僕はこの写真がウソだった、と大々的に報じられた日のことをよく覚えています。スポーツ新聞はもちろんですが、普通の新聞でもかなり大きく紙面を割いていました。

そして、どこかの新聞に、この事件(まさしく20世紀の一大事件だったのです!)について、池田湖(鹿児島県指宿市)の観光課の課長のコメントが載っていました。その一言が忘れられない。

「ネッシーは残念でした。

しかし皆さん、ご安心ください。

イッシ一は間違いありません」

さすが観光課長!その力強いコメントにぼくは心打たれました。命あるかぎり、永遠に残るでしょう。

ネッシーもイッシーも、まだ地域の観光ビジネスに貢献できているのだろうか?

そしてまた、この21世紀に彼らが絶滅の淵からよみがえることはあり得るのだろうか?

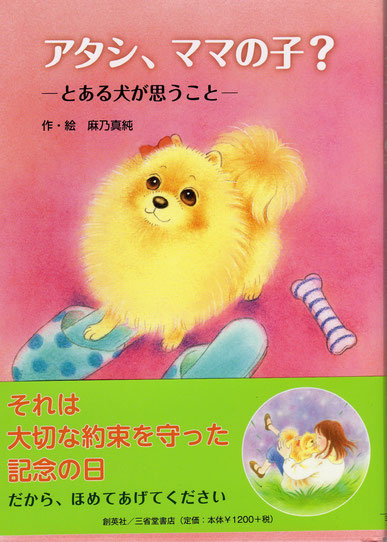

麻乃真純さんの「アタシ、ママの子?」

動物漫画家の麻乃真純さんから絵本が届きました。

今月下旬の発売「アタシ、ママの子?」

今月、出版されたのをプレゼントしてもらいました。

彼女が愛犬の死期が迫っていることを悟って書いた本です。

最近は犬やネコを飼う人が増えたみたいですが、「お別れの日」が来ることを覚悟して飼うことが大前提。ちゃんと看取ってあげることまでが飼い主の義務になっています。

彼女はなんと16年もこの愛犬と暮しているから(犬の16歳って、人間なら100歳近い?)、随分と思いが深いのでしょう。

麻乃さんとは以前やった「幸せになる犬の愛し方・愛され方」――家庭犬のしつけのコーチングや、最近は犬の幼稚園の園長さんをしている先生の、犬のしつけマニュアルの仕事でご一緒しました。

僕が文を書いて、彼女がイラストを描いていたのです。

たまたまだけど、住んでいるのが隣町だったので、彼女の愛犬にも会い、ちょっと出演もしてもらいました。

けっこう気性の激しいお嬢さん(♀)で、チャオ!とやったら吠えまくられましたが・・・。

ぼくは犬を飼ったことはありませんが、その仕事以来、なんとなく犬の気持ちがわかるような錯覚に陥って、道ですれ違ったりすると、飼い主さんにあまり気づかれないよう、いろいろサインを送って対話を試みたり、勝手にその犬のツイッターをやっています。

この本は彼女の愛犬のつぶやき、つまりモノローグで綴られていて、かわいいけど切なさいっぱいになります。

きっと犬や猫を飼っている人は、僕よりもこういう子供たちの声がよく聞き取れるのではないでしょうか。

麻乃さんは個人の犬や猫のイラストなども描いています。亡くなったわが子の面影をもとめて頼まれることも多いようです。

興味ある方は彼女のアトリエ(ホームページ)も覗いてみてください。 http://www.nazuna.jp/

ハリウッド映画の映画脚本術

ハリウッドの映画術を勉強するのに最適な映画?

連休中に行って観たのが「追憶の森」。おもな登場人物はたった3人。その一人が今や米国メジャー俳優に出世した渡辺謙。舞台は富士の樹海「青木ヶ原」。そこに主人公の回想シーンが行き来する。死に直面し、どんな深淵な哲学ドラマが展開するのか、という予測わ立てていたのだが・・・。

「大人のファンタジー」と言えば聞こえがいい。けど、にしても随所の詰めが大甘なのです。主人公が死にたくなった気持ちはわかるけど、なんでアメリカからはるばる日本の樹海までやって来るのか? なんでそこに渡辺謙が登場するのか? そして結末は・・・なんだか甘いぞ。観ているほうはこれで安心するのかも知れないけどね、という感じ。

ネタばれ・悪口を並べるのは本意でないので、これ以上、内容には触れません。

ただ、ハリウッドの映画術を勉強するのにはとても良い見本の作品だなと思いました。

登場人物は少なく、シンプルな構成で、余分なお肉やお化粧がついてないので、脚本や演出の骨組みがよくわかるのです。

だから、この部分をこう変えて、設定をこういじくって・・・ということが、とても考えやすい。ここからまったく違うストーリー、違う映画にできちゃうな、と思いました。

舞台劇にしてもいいかもしれません。ある意味、久々に新鮮な刺激。

逆にいえば、あまりに教科書的なので・・・、もっと言うと、今の意ハリウッドはこのレベルで通用しちゃうのか?

また、なんとなくこのプロジェクトの裏事情も気になります。最初に渡辺謙ありき、樹海ありきだったたのか、日本の市場を狙って作られたのか・・・・うーむ。本当は久々に映画館で、純粋に映画を楽もうと行ったのですが。

マッシモさんのお店

華のあるお店と言ってすぐ思い浮かぶのは、いまやすっかり永福町の名物店となったマッシオタヴィオ。本日のランチも満席御礼です。

おしゃれだけど、スカしていない。イタリアの生活感と芸術性みたいなものがほどよくブレンドされている感じがします。ぼくの家はすぐ近所なので、裏側を通るといいにおいやお客さんの話す声、ガチャガチャという食器の触れ合う音もして、それがまたいい。

もちろん売り物のピッツアはとびきりおいしくてボリュームもあるのですが、それ以上にこの店に来ると、人生を楽しんでいる、という思いを抱けるのが大きい。

ここを気に入っている人は、そういう人が多いのではないでしょうか。友達や知り合いについ紹介したくなるもんね。

ここの華をつくっているのは、やっぱり店主のMASSIMOさんのキャラだろうか。自転車に乗ってチャリチャリと走っている姿、ケータイ片手にイタリア語をまくしたてている姿、店の調度品を直すのにトンカチを振るっている姿。どれもピッツアを焼いている姿と同じレベルで絵になります。

華のある店・華のある人・華のある文章

花の季節。

人やその場の「華」とはなんだろう?と考えます。

連休はどう過ごしていましたか?もしやまだ連休中とか・・・。

ぼくは家でごごろして本を読んだり、カミさんと映画を見に行ったり、ちょっとしたお祭りに行ったり、久しぶりにゆっくり過ごしました。

で、これまた久しぶりに、立て続けにあちこちで外食もしたのですが、飲食店関係の企画をやっているせいか、いろいろなところが気になりました。

いちばん気になったのは、抽象的ですが、そのお店に「華があるかどうか」。

もちろん、店内に花が飾ってあるかどうかの問題ではないのですが、味もそこそこ、接客もそこそこ、内装もそこそこ、同じようにそこそこの店があっても魅力的でまた来たいなと思う店もあれば、そうじゃない店もある。もっと言えば、料理はおいしい、また食べたいと思うのに、店自体はあまりぱっとしない、というところもある。

これは結局、その店に華があるかどうかの問題なんだなと思います。そして華とは結局、そこで働く人間の問題。店主はもとより、アルバイトのスタッフまで。そのお店が好きか、働き甲斐があるか、働くのが楽しいか、お客に喜んでほしいと思っているか・・・そうした気持ちが、形にならないエアとなり、抽象的な華になっていくのだと思います。

そうして、そういうエア華に触れると、お客の方も楽しくなって、店全体が華やかになる、さらに料理や飲み物もおいしくする(おいしく感じられるようにする)という好循環が起こるのでは・・・と思います。

そう考えると、舞台と一緒ですね。シェフもホール係も、お客の前に出る、サービスをする以上、りっぱな役者。役者なら華がないと。人前に出て、その時間その空間で何か表現、パフォーマンスをする仕事はみなそうですね。

文章もまた然り。どんなカテゴリーの文章であっても華がないと魅力的なライティングにはならない。

そことはいつも意識していなくては・・・と思っています。

インヴァネスのベーコンエッグ

Good Morning。GWスペシャル。

以前、「ロンドンのハムカツ」という話を書いたので、今度はその姉妹編を書きました。

ブログにしてはちょっと長い、小説のような、エッセイのようなお話です。

真っ白なブラウスに真っ白なエプロン。

金色の髪に琥珀色の瞳。齢はおそらく15か16。中学生か高校生ぐらいだろう。

けっして美人ではないけれど、愛嬌のあるファニーフェイス。

何よりも白い肌に映えるリンゴのような真っ赤なほっぺが可愛らしい。

彼女は「わたし、アマンダと言います」と自己紹介してくれた。

そして、ダイニングのテーブルに着いたぼくの前に、湯気の立つ焼きたてのベーコンエッグの皿を運んできた。

香ばしいにおいが鼻をくすぐる。

そのにおいとともに、彼女が少し緊張気味であることも伝わってきた。

あまり接客に慣れていないようだ。

なんとなく動きがぎこちない。

もしかしたら泊り客に食事をサーブするのは初めてなのかもしれない。

口元に湛えた微笑みも心なしかこわばっている。

ぼくは自分が池袋の喫茶店で初めてアルバイトをした時のことを思い出した。

黒い蝶タイで首が締めつけられていたせいか、ひどく息苦しかった。

コーヒーカップがソーサーの上で小刻みに震え、カチカチ音を立てているのがやたらと大きく耳に響いた。

客は男だったか女だったか、若かったか齢を取っていたのか、まったく憶えていない。

そんな顔のわからない客が、じっとぼくの動きをいぶかしげに観察していた。その視線だけがよみがえってくる。

彼女も同じことを感じているのだろうか?

せっかく一生懸命やっているのに、それではちょっと気の毒だなと思い、とりあえず「ありがとう、アマンダ」と、お礼を言った。

きっと彼女は「どういたしまして」と返そうとしたのだろう。

しかし、微笑みを湛えたたまま唇がうまく動かせない。

そこまで余裕がないようだ。

そこでぼくはもうひとこと付け加えた。

「きょう、ぼくはネッシーに会いにここまで来たんだ」

その時代、ネッシーは人々の心の中に実在していた。

子供の頃、「世界のふしぎなんとか」という本を読んでから、ぼくの中でもその影が消えたことはない。

イギリスに来て、秋が過ぎ、冬が過ぎ、春がめぐってきた。北にあるスコットランドも5月の声を聞いて、やっと春めいてきたという。

だからぼくはレストランの仕事を3日間休み、ロンドンからこのインヴァネスを訪れたのだ。

インヴァネスはネス湖のすぐ近くにある町で、ぼくが宿にしたこのB&B(ベッド&ブレックファースト=イギリスの民宿)は、町の中心からちょっとだけ外れた、ネス川のほとりに佇んでいた。

周囲の緑に溶け込んだ、田舎風だが、おしゃれな家だ。

夜、シャワーを浴びたあと、ベッドの上にごろんと横になると、しじまの中から水の流れる音がさやさやと聞こえてきた。

ネス湖に注ぎ込む水がささやきかけている――そんなふうに感じた。

するとぼくの頭に、明日、実際に起こるかもしれないネッシーとの遭遇シーンが浮かび上がった。

どんよりと重く垂れこめた雲の下、濃い霧が出て、湖はミステリアスな雰囲気に包まれている。

湖畔を歩いていると、湖の真ん中でにわかに水面がざわざわと波立った。

あっと思ってその場所を見る。

水中からなにか黒い大きなものが現れたかと思うと、するするとそれが灰色の中空に伸びていき、弧を描いた。

その長い首の持ち主はそこでひとつ、咆哮を轟かせた。

自分ははるか昔の地球の子供であることを、ぼくたち人間に知らしめるように。

そして、この惑星の何億年という時の堆積の上に、今の人間の暮らしがあることを訴えるかのように。

その映像と音声は、目を覚ましたまま想像を巡らせているのか、それとも眠りに落ちて夢を見ているのか、自分でも判然としなかった。

ぼくはそんなふうにインヴァネスでの最初の一夜を過ごしたのだ。

「そうですか。ネッシーに会えるといいですね」

アマンダはそう言って、ひと息ついた。

そしてまた、にっこりと微笑みなおした。

少しはにかみ気味ではあるものの、今度のはこわばりが溶けた自然な微笑みだった。

心からそう願っている、ぼくの幸運を――

それがひしひしと伝わってくる。

そして、「トーストやコーヒー、紅茶は何杯でもお代わりできますよ」と言った。

食事がまずいと言われるイギリスだが、朝食は別だ。

アマンダにサービスされたボリュームたっぷりのベーコンエッグ。

それにはソーセージもついているし、焼いたトマトやマッシュルームも添えられている。

それにもちろん、トーストにはバターとマーマレードをたっぷり塗ることができる。

あまりにおいしく、また、ボリューム満点で、ぼくは朝からおなかを満たし、心の底から満足した。

美しい朝の光がダイニングルームの窓から注いでいる。

ネス川のせせらぎに混じって、小鳥のさえずる声が聞こえてくる。

やわらかなそよ風が吹き、庭の花も一段と鮮やかに色づく。

地面から、空中から、春の暖かさがあふれ出してくるようだ。

その日のインヴァネスは昨夜の夢想、そして、ぼくが子供の頃から胸に抱き続けていたミステリアスなネス湖のイメージとは、あまいにもかけ離れたものだった。

「ぜひ、ネッシーに会ってくださいね」

出かけるとき、アマンダは玄関でぼくを見送りながら、もう一度、そう言ってくれた。

「うん、期待してるよ」

彼女にはそう言いながらも、ぼくにはわかっていた。

ぼくはきっとネッシーに遭遇することはないだろう。

なぜなら、ぼくのインヴァネスとネス湖に対する印象は、その時すでにまったく変わってしまっていたから。

こんがり焼けたベーコンエッグ。

それを運んできてくれた女の子。

そのリンゴのような赤いほっぺと、ちょっとはにかんだような愛らしい微笑み。

長い首を持った、太古の地球の子供は、昨夜の夢想を最期に、もう過去のものになりかけていた。

空は青く澄みわたり、遅れてやってきた春があたりにさざめいている。

その後ろから夏もくっついてやってくる。

そんな気持ちにもさせられる5月の朝。

ぼくは麦わら帽子をかぶり、ゴールデンピクニックにでも出かけるような気分で、ネス川に沿って湖に向かって歩いて行った。

今でも鮮やかによみがえる小さな旅。アマンダ、おいしいベーコンエッグとインヴァネスをどうもありがとう。

台本ライター・福嶋誠一郎のホームページです。アクセスありがとうございます。

お仕事のご相談・ご依頼は「お問い合わせ」からお願いいたします。