- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

卒業の時は「じゃあまたな」

3月は卒業シーズン。別れの季節。

おとなはやたらと別れを美化し、

その意義を「人間の成長」と結び付けて語りたがる。

でも、子供にとってはちんぷんかんぷんだ。

昭和のころ。

少なくとも僕は小中の卒業式ではそうだった。

ちょっとしみじみしたのは、その少し前の2月ごろ、

卒業文集を作っていた時だ。

クラスのみんなの作文を読むのは好きで、

あいつ、こんなこと書いたのかと、

面白がったり、じんとしたりしていた。

しかし、そのあとがいけなかった。

卒業式の「練習」をやたらとやらされて、

ほとほと嫌になり、早く卒業したいと思ってた。

そんなわけで、晴れのその日のお式が終わって校門を出たら、

「ヤッホー!」と叫び出したいくらい

うれしかったことを覚えている。

(実際には叫ばなかったが)

男子で泣いてる奴なんて一人もいなかった。

女子はもしかしたらいたかもしれないが、記憶にない。

あなたはどうでしたか?

卒業式が終わった後は友達の家に集まって遊んでいたと思う。

なにせ、そこからは宿題も何もない春休みだ。

公立の小中だったので、小6から中1になるといっても、

クラスの大半の連中は同じ学校だった。

私立の学校に行くやつが、クラスで数人いたと思うが、

そいつらはちょっと寂しそうな顔をしていた。

そんなわけで、春休み中、

それまでと全然変わりなくグダグダ遊んでいて、

夕方帰る時は「じゃあな」「またな」と言って別れた。

だけど、それでも、これから自分たちは変わるんだろうな、

今までとは違っちゃうんだろうな、

もう子供ではいられないんだろうな

――という漠然とした予感だけは、みんな持っていた気がする。

僕に残されている「卒業」は、もう人生からの卒業だけだ。

仕事で葬儀屋などの取材をするので、

「永遠のお別れ」とか「さようならがあったかい」とか、

やたらと美しいフレーズを耳にする。

もちろん、それにケチをつけるつもりはないが、

そこはかとなく、

小学校の卒業式の堅苦しさを思い出してげんなりする。

おおげさなのは嫌だ。

あの解放感あふれる春休みの時のように、

「じゃあな」「またな」と言ってお別れするのが希望だが、

そううまくはいかないのかもしれない。

認知症になっても人生は続くか?

先日、ある介護士の方のSNS投稿で、

喫茶店で高齢者たちが

「認知症になったら人生終わりだよね」と

会話しているのを聞いて、

心穏やかではいられなくなった、というものがありました。

彼は施設で認知症患者の人たちの面倒を見ています。

他の投稿でその奮闘ぶりをレポートしていますが、

これがまた凄まじい。

読むと、うちの義母の奇行・妄想・へそまげ・おもらしなんて、

まだまだかわいいものだなと思ってしまいます。

この介護士の方は、ひどい目に遭いつつも、

患者さんたちの純真な人間性に触れることで、

教えられたり救われたりするというのです。

ちょっときれいごとっぽいけど、

僕も義母と一緒に暮らしていて、

彼と同じようなことを感じるときがあります。

それは幼い子供と接しているような感覚です。

彼ら・彼女らは社会人という枠組みから抜け落ち、

子供に還っています。

いろいろおかしな言動は、

ストレスなく日常生活を送りたい僕たちにとっては

困りものですが、

子供と同じと解釈すれば、ある程度は大目に見れます。

でも、自分が認知症になったら・・・と考えると、

「人生終わりだよね」には、半分は同意せざるを得ません。

僕も息子を育てましたが、はじめは何もできなかった赤ん坊が、

だんだん自分でなんでもできるようになっていくのを見るのは

感動的でした。

本人も、あれもできる、これもできると、

日々実感していくのは、大きな喜びだったでしょう。

しかし、老いることはその逆の道をたどることです。

だんだん自分一人では何もできなくなっていく。

これは怖い。

僕は死ぬことにも、老いることにも

そんなに恐怖心を持っていませんが、

自分一人で何もできなくなるということには

大きな恐怖を感じます。

喫茶店のおばあさんたちも、

きっと僕と近い気持ちを持っているのでしょう。

「認知症になったら人生終わり」

それは自分のプライド・アイデンティティを失う恐怖であり、

社会から見捨てられる恐怖を表す言葉とも受け取れます。

でも、件の介護士さんのように

「そうじゃない」という人の意見が共感を得て、

認知症の人は日常生活はうまくできないけど、

あの人たちがいるとうれしい、楽しいという人、

だから助けになろうという人が増えれば、

この社会はまた変わってくるかもしれません。

これから先、認知症の人も障害を持った人も

豊かに楽しく暮らせる社会になるのか、

欲とエゴと嫉妬心むき出しの、

ラットレース社会がますます進展するのか、

その端境期が来ているのかもしれません。

認知症になって過去のことなど忘れても、

毎日生まれ変わったような気持ちで人生を続けられる。

とりあえず1日3分、そういう世界を想像してみようと思います。

映画「怪物」と脚本家の来歴、フジテレビのドラマについて

是枝裕和監督の映画「怪物」を見た。

息子を愛するシングルマザー、

生徒思いのまじめな小学校教師、

そして無邪気な子どもたちが送る平穏な日常。

それがある小さな事件がきっかけでガラガラと崩れる。

その背後にいるのは、正体不明の怪物。

ひとことで言えば、

タイトルの「怪物」とは誰か?何か?を追究する物語だ。

それは親なのか? 教師なのか?

学校という組織なのか?

それとも子供たちなのか?

いったい何なのか?

前半は学校と家、地域を舞台とした、

リアルでドキドキするサスペンス。

そして後半からクライマックスは、

それが一種のファンタジーにまで昇華する。

還暦を超えても全く衰えを感じさせない

是枝監督のクリエイティビティに舌を巻く。

音楽は最晩年の坂本龍一。

坂本龍一と言われなければ、

わからないくらい主張は少ないが、

随所でとてもいい味を出している。

そして脚本は坂元裕二。

いまや日本を代表する脚本家だが、

彼は1987年に初めて行われた

「フジテレビヤングシナリオ大賞」の受賞者。

つまり、フジテレビが発掘した才能だ。

1991年の、あのフジ・トレンディドラマの代表作

「東京ラブストーリー」の脚本を手掛けた人でもある。

坂元氏はその後、テレビ業界が嫌になり、

一時的にテレビドラマの脚本を書かなかったこともあり、

最近はもうプロフィールにも

「東京ラブストーリー」については触れられていない。

そんな大昔のことなど持ち出す必要もなく、

クオリティの高い作品をコンスタントに手がけ、

充実した活動を展開しているからだろう。

この作品は、第76回カンヌ国際映画祭の

コンペティション部門で脚本賞も受賞している。

そんな坂元氏を輩出した1990年代のフジテレビは、

恋愛を中心としたトレンディから

先鋭的なサイコサスペンスまで、

ドラマの制作能力がとても高く、

TBSと競い合うように傑作・問題作を次々と放送していた。

それはもうすっかり過去の話だが、

そうしたコンテンツ制作の資産は残っているはずだ。

サザエさんや、ちびまる子ちゃんや、

ガチャピン&ムックもいる。

このままダメになるのは、あまりに惜しい。

けれども再出発のためには今いる、

過去の栄光に浴した経営陣営陣ではダメなことは明らか。

なんとか改革して、また優れたコンテンツ、

動画配信をしてほしいと願う。

フジテレビの話に傾いてしまったが、

是枝映画「怪物」はほんとに傑作。

カンヌで認められた、なんて話はどうでもいいので、

ぜひ、このドラマの奥に潜む怪物を

自分の目で発見してほしい。

小学校の演劇発表会の話

演劇をやっていたので、むかしは演劇をよく見た。

しかし最近は、

・義母の介護・面倒で、

仕事以外ではめったに家をあけられない。

・観劇料が高い。

・その割に面白くない。

あるいは面白い芝居が少ないように思える。

3つの理由で、劇場に足を運ぶことは

年に1,2度しかない。

とは言え、演劇には人一倍興味がある。

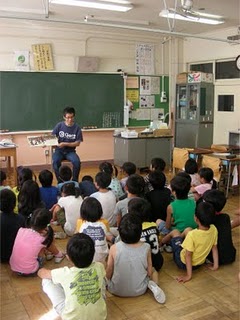

受け持つ生徒の顔と名前を一発で覚えるという

離れ業をやったのにもかかわらず、

5年生女子から「キモ先生」と言われて

意気消沈してしまった小学校の臨時教師Kくんは、

この秋、演劇発表会の演出をやっている。

彼は大学時代、サークルで演劇をやった経験があるので、

それにもとづき、5年生相手に腹式呼吸やら、

舞台に立った時の目線のことなど、

ビシバシ指導をしているというのだ。

上演する芝居の内容はよく聞いていないが、

小学校なので、もちろん全員参加。

ただ、役者をやりたくない子は、

裏方でもOKなので、

照明や小道具係などを希望するらしい。

登場人物は村人1、2.3・・・みたいな役が多く、

あまり目立ちたくない子は、やはりこれらを希望。

でも、こういう機会に超積極的な、

自己主張の強い子は必ずいる。

このテの子ども、スポーツ分野は男子が多いが、

演劇などの文化・芸能系は、圧倒的に女子だ。

話を聞くと、どうやら主役は女の子で、

魔法を使えるお姫様うんぬんと言っていたので、

「アナ雪」みたいな話なのだろうか?

やる気満々、「あたしはスターよ」

みたいな女の子が3人、

クラス内オーディションで選ばれた。

面白かったのが、女の子の役なのに、

主役の立候補者の中に、男の子がいたという。

僕たちの時代には考えらえなかった。

なかなか勇気のある子だ。

彼はセリフも演技もけっこううまかったようだが、

プロの世界ならいざ知らず、

学校教育の一環である演劇発表会で

ヒロイン役に男の子を配役するわけにはいかない。

残念ながら、彼は落っことされて、

村人1、2.3・・・にされてしまったようだが、

どんな子なのか、なんだかとても気になった。

小学5年生の演劇発表会。

どんな役を希望するのか、

どんな役・どんな係に就くのか、

何かその子のこれからの人生を

暗示しているようにも見える。

もちろん、この時点ですごく引っ込み思案で、

村人1をやっていた子が

数年先に突如覚醒し、大スターになったり、

照明係をやっていた子が

そのままメカ系の道でイノベートして

有力ベンチャーになったりとか、いろいろあり得る。

勉強やスポーツの場とは違う、

可能性の舞台が、演劇の場には広がっている。

「10代が!」と連呼する大人の気持ち悪さと 「母親になる可能性を持った身体」について

「10代が!」

パリ五輪のスケートボード競技で

日本勢が大活躍。

それも選手は中高生の10代ばかり。

それで中継アナウンサーも、キャスターも、

コメンテーターも、いろんなマスコミも、

「10代が!」の連呼になる。

もちろん、その後には、

「躍動」とか「羽ばたいた」とか「恋した」とか、

ポジティブなボキャブラリーを駆使して称賛する。

どうもそれが

「どうせ俺たちゃトシなんで~」

という大人の自信のなさと、

「子供なのにがんばってるね~」

という上から目線と、

「あとはあんたらに任せたよ~」

という無責任さが混じり合った

複雑怪奇なニュアンスが感じられて

どうにも気持ち悪い。

「10代が!」というけれど、

見ていると、日本だけでなく、

どの国の選手もほとんど10代。

つまり、この競技は軽やかな身のこなしができる子ども、

子どもが言い過ぎなら、まだ大人になり切っていない

10代ならではのものではないのか?

男子の場合はちょっと事情が違うが、

女子の場合は10代も上のほうになると、

胸やお尻が大きくなり、脂肪もついてきて

女性らしい体型に変わってくる。

体操やフィギュアスケートもそうだが、

そうした女性体型になると、

身体が地球の重力になじみ(簡単に言うと重くなり)、

あれだけ難易度の高い技やキレのある技を

軽やかにこなすことは

難しくなるんじゃないかなと思う。

あれはまだ女性の身体が完成しない、

少年体型の少女だからできることで、

大人になってきたらあそこまで危険な技に

チャレンジできないんじゃないだろうか。

それは恐怖心ともかかわっている。

肉体のみならず、精神的にも「女性」になってくると

身体を防衛するための恐怖心が芽生えて、

チャレンジするのが怖くなると思う。

その恐怖心は個人的なものではなく、

「母親になる可能性を持った身体」を守る

種としてのアラートみたいなものだ。

人間にもそういうモノが心の奥底に備わっている。

好む・好まざるに関わらず、

女性は産む性であり、

子孫繁栄の役割りを担う存在だ。

自分の身体は自分だけのものではなく、

未来の子供たちのものでもある。

実際、メダルを獲ったあの子たちは

練習中に大けがを経験しているという。

スポーツにけがは付き物だが、

自分で自分がやっていることの責任を、

まだ負えない小学生の頃から

ハードなトレーニングをし過ぎて、

後の人生に影響は出ないのか?

親をはじめ、周囲の大人は過度な期待をしていないか?

オリンピックというステージは、

そうしたこともドラマや美談にすり替えてしまう。

メダルの獲得の栄光や喜びよりも

僕はそっちの方が気になってしかたがない。

もともと都会の子どもたち・若者たちの

自由な遊びだったスケボーが、

オリンピック競技になったことは本当によかったのか?

国の威信に関わるイベントの種目になったことで、

大人の利権やら欲望やら、

いろいろな思惑がベタベタ絡みついてくる。

あの「10代が!」の連呼には

そんな裏事情のニュアンスも潜んでいる気がして、

かなり複雑な心境になってしまうのだ。

雪トトロ、春を呼びに行く

先月の大雪の日に地上に降り立って以来、思いがけないほど長い間、うちにやってくる子供たちを楽しませてくれた雪トトロは、いつの間にか旅立っていました。

前日の雪でまたもや復活かと思いきや、あまり降ってくれなかったので、そろそろ見切りをつけて「じゃーねー」と夜の闇に紛れて行ってしまったようです。

おりしも節分の日。

たぶん春を呼びに行ったのだと思います。

明日は立春。

なので、すぐ連れてきてくれることを期待してしまいますが、なにせトトロは3000年も生きているので、毎日忙しい忙しい、急げ急げと言っている僕たちとは時間の感覚が違います。

ちょっと30分昼寝のつもりが3日間寝ちゃったなんてことも起こります。

それにあちこち道草して遊んでいるでしょう。

なのでまだしばらくかかると思いますが、気長に待ちましょう。

頼んだぞトトロ。

春を連れてもいどってきておくれ。

雪トトロ、しぶとく生きる

新潟から帰ってきたら、近所で先週の大雪の日に誕生した雪トトロがお出迎えしてくれました。

それもかなり化粧直しして。

先週末はかなりメルティになって風前の灯かと思われたのですが、制作者のおねえさん(幼稚園の先生)にメンテナンスしてもらったようです。

長寿の秘密はこの場所がいい具合に日陰になっていること。

日陰者には日陰者の生き方があるんだぜ、とでも言いたげです。

うちの野の花鍼灸院に来る子供たちも、このトトロに会えるのを楽しみにしています。

しぶとく生き残れ、トトロ。

節分の日くらいまで。

雪と少女

雪どけの風景に出会うと、五輪真弓の「少女」という歌を思い出す。

♪あたたかい陽の当たる真冬の縁側で

少女はひとりでぼんやりと座ってた

積もった白い雪がだんだんとけていくのを

悲しそうに見ていたの

夢が大きな音を立てて崩れてしまったの

透明感のある旋律と余白に満ちた詞。

思い出すたびにとても清新な気持ちにさせられる。

子供は雪どけの景色や子犬の遊ぶ姿を見るだけで、生きるってどういうことなのか感じとっている。

夢がとけて消えても、また次の夢の芽を雪の下から見つけ出してくる。

生きるってその繰り返しなんだということも。

塾や習い事などいくら詰め込まれて忙しくても、

ちゃんとぼんやりして感じる時間を持っている。

「なにぼんやりしているの!”」と大人に怒られたってへっちゃらで、

自分の中にいる未来の自分と話している。

雪降る日は若き血潮がたぎる

「雪降る日は若き血潮がたぎる」

というのは別に自分のことではありません。

子供・若者の話です、やっぱ。

雪やコンコンで庭駆け回ったり、

惜しいなぁ~、あと一日早かったらホワイトバースデーだったのに。

とか言ってたのは昔のことで、今やこたつで丸くなっていたい年頃になりました。

が、本日は仕事の打ち合わせなどあり、出掛けなくてはなりません。

それもドカ雪になり始めた午後。

で駅に行ってみれば、

「うわー、なんでこんなにいっぱいあるのにつかめないんだ~!」

と、小学1~2年生の男の子がエキサイティングに手を振り回しながら、雪をつかもうとしている。

おお、元気な少年だ、と微笑ましく見守っていたら、

「このクソ寒いのにいったい何やってんだ、このガキは。

ほらほら、ジャンパーの前のチャックが開いてるじゃん。

おいおい、手袋くらいしろよ、まったく。

風邪ひかれて熱でも出されちゃ日にゃ困るんだよ、こっちは。

そう言や、同じクラスのカナちゃんがインフルエンザで休んでるって言ってたじゃん。

あー、いやだ。もー疲れた。ガキの面倒」

という顔をして若いお母さんが見ていました。

まぁまぁお母さん、あなたの息子はこの雪をつかむとともに、かなたにあるでっかい夢をつかもうとしているんですよ。

そんなにブスッとしていないで、いっしょに夢を見てやってくださいな。

と思わず言いかけたが、やめときました。、

で夕方、大学に行くと、大学生の女の子が二人で、こちらも元気にスマホでメイキングを撮りながら、でっかい雪だるまを作っています。

思わず「おお、かわいい」と言ったら、

「きゃーっ、うれしい!ありがとうございま~す💛」

と返されてしまった。

たったそれだけのことでそんなに喜んでくれるなんて、おじさん、うれしい。きみたちのほうがもっとかわいいよ。

と思わず言いかけたが、やめときました。

「若き血潮がたぎる」とまではいきませんが、お酒を飲んだようにポッとあったかくなった。

ああ、いい雪だ。

Have a Happy White Evening.

「騎士団長殺し」の免色渉と子供

今年読んだ一冊。 村上春樹の「騎士団長殺し」。

村上作品の中で最も子供の存在がクローズアップされた作品と感じた。

「海辺のカフカ」は15歳の少年が登場するが、こちらは子供というより自ら主体となって物語の中で動く主人公――主体であり、いわば冒険する若者だった。

片や「騎士団長殺し」では客体としての子供が強調されている。

なので正確に言うと、「子供に対する大人の気持ち」がテーマと言えるのかも知れない。

それを象徴するのは免色渉(めんしき・わたる)という登場人物である。

髪が真っ白な50代の男で、小田原界隈の豪邸に住み、銀色のジャガーに乗っている。

頭脳明晰で、常に筋トレをしているので年齢の割に身体能力も高い。教養もあって礼儀正しく、料理や家事もうまく、何でもこなせてしまうジェントルマン。

それも 単なるお金持ちでなく、おそらくはIT関係ビジネスの成功者で、「こうすればうまくいく」とか「免色流成功法則」とかいったビジネス書・自己啓発書の一つや二つは出していそうだ。

まさしく若者も中高年も、現代の人たちが皆、ああなりたいと目標にするような人物、こういう人とお近づきになりたいと願う人物――要するにカッコいいトレンディな男なのである。

ところがこの世間的には申し分ない男が、内部にとんでもないカオスを抱えている。

人生のある日、彼は自分のオフィスで急に姿を現した恋人と交わる。

その時を最後に彼女とは二度と会えず、別れてしまったのだが、のちに妊娠・出産していたことを知る。

しかし、彼がそのことを知った時、彼女はすでにこの世におらず、13歳の美しい娘が残されていた。

生まれた時期から逆算すると、その娘は自分の子供に違いないと考えるのだが、確かめる手段がない。

いきなり現れて自分が父親かも知れないから、とDNA鑑定しろと言うこともできない。

やや下賤な言い方をすると、彼は発情したメスに種付けをさせられた。

しかし、生まれた子が本当に自分の種からできた子で、自分の遺伝子を宿しているのか、つまり自分は未来に繋がっていけるのかどうか、底なしの不安に陥ってしまったのだ。

人がうらやむほどの富とステータスを持ちながら、その自分の娘と思しき13歳の少女に対する執着心は、ほとんどストーカーのそれである。

普通なら人生で人が求めるもののすべてを得ているのに、それらすべてよりはるかに重いものを手に入れることが出来ず、心に大きな穴があいてしまっている。

それを埋めるべく、あの手この手を使い、主人公もその手段の一つにされる。

こうした免色のアンバランスは感情と行動が、絵描きである主人公の人生が絡み合って、奇妙な日常とその下――潜在意識の世界との両面でドラマが展開していく。

そこにはいろいろなテーマが読み取れるが、中心に「子供」があることは間違いない。

出てくる子供は、この13歳の少女と、主人公の、まだ言葉も喋れない幼い娘の二人。

どちらも女の子で、出番が特に多いわけではないが、とても印象付けられる。

子供が劇中に出てくると、不思議と良い意味での「余白」を感じる。

その今生きている人間が知り得ない余白が未来を想起させ、イメージを広げるのだ。

この間も書いたけど、やっぱり人間は、子供がいない世界、子供がいない状況に耐えられないのだろう。

問題は血のつながりにこだわって血縁でないと許せないのか、そうでなくもっと鷹揚に子供を未来として考えられるのか。

村上さんもあと何本長編を書けるだろう・・・と漏らした、と聞いている。

体も相変わらず鍛えておられるようだし、まだまだ何本も書いてほしいけど、年齢的に子供の存在、今の世界との関係性が気になっているのかも。

少年アキラ:ガキどもはくじ引きに命を懸ける

この季節になると、どうしたって来年の運勢が気になるのが人情です。

運の良し悪しは人生を大きく左右します。

子どもだってそれは同じ。

てか、そういうことには実は大人よりもうんと敏感に神経をとがらしている。

自分にはどんな能力があって、どう生きていけるのか。

特に小学生はめちゃくちゃそういうことを気にしていて、悲しいかな、10歳を過ぎるころには自分の力の限界をある程度知ってしまう。

ケンカでもスポーツでも勉強でも、自分がどれくらいのレベルにいるのか、ある程度見えてきてしまいます。

子供の夢は無限だなんて、無責任に大人は言うけど、そんな話を真に受ける子どもは、せいぜい小1くらいまででしょう。

サンタって本当は・・・と言いだすのと同じくらいでしょうか。

もちろん「自分はこの程度か」と悟った後から本当の勝負が始まるわけだけど。

なので、じゃあ運はどうだ?となる。

僕の愛読書の一つ「少年アキラ」(ゆうきえみ:作)はそれがテーマです。

時代設定ははっきり示されてないけど、どうやら昭和40年代後半(1970年代前半)あたりの、どこかの街。

なんとなく「ちびまる子ちゃん」と共通する世界観です。

ガキどもが学校帰りにたむろする駄菓子屋に、秋のある日、ドドン!と「金くじ」なる黄金の福引みたいなくじ引きマシンが出現。

子供らは夢中になり、一等の超合金ロボットを手に入れるために命を懸けてくじ引きに挑むという物語です。

主人公のタカシはちょっと気の弱い、あんまり運も良くなさそうな男の子。

それにタイトルにもなっているアキラという、ちょっとワルっぽい転校生が絡み、友情のような、そうでもないような関係になっていく。

なんとか一山当てて逆転を狙う、うだつの上がらないチンピラコンビみたいにも見えます。

出てくるのはなぜか男子ばっかり。

こういう非合理なことにエキサイトするのは男の専売特許ということでしょうか。

作者のゆうきさんが女性なので、バカバカしいことに血道を上げる男の気質に憧れるのかも。

「命を懸ける」というのは、けっして大袈裟な表現ではありません。

大人にとっては「そんな下らないことやってる暇があったら勉強しろ」とい

うようなことも、子どもにとっては自分に未来があるかどうか確かめる大きなイニシエーションのようなものだったりします。

それぞれの家庭の事情なども描かれ、物語に陰影をつけているけど、主軸はタカシやアキラをはじめとするしょーもないガキどもと、その前にぬりかべのように立ちはだかる憎たらしい駄菓子屋の親父との対決。

しかし、クライマックスでその対決が劇的に転換し、何とも言えない切なさとなって胸にしみこみます。

ああ、こうやって僕たちは子供時代をサバイバルして来た。

こうやって挫折の痛みに耐えるために心に鎧を着こむことを覚えてきたんだなぁとしみじみ。

児童文学だけど、大人が読むと全然違う楽しみ方ができると思います。

福島敦子さんの絵も絶妙な味があって、アキラの表情など歪んでて邪悪で、それでいて三下のヘナチョコっぽくて、好きだなぁ。

でも自分は運がいいのか悪いかなんて、実は最後の最後まで分からない。

けどそれも、何とかカッコだけは大人になって、ここまで生き延びてこられたから言えることなのかも知れません。

いずれにしても皆さんも僕も、新年が良い年になりますように。

子供の声と「人類の子供たち」

うちの前は車が通れないほどの狭い小道になっています。

で、日中、2階で仕事をしていると、窓の下からタタタタと、とても軽いリズムの小走りの足音が聞こえてきます。

「あ、きたな」と思うと、カチャリと音がして門が開き、ピンポーンとチャイムが鳴ります。

うちのカミさんが受け答えすると、明るい、はしゃいだ子供の声が聞こえます。

うちは1階が鍼灸院になっていて、カミさんが小児鍼をやっているので、営業日はほぼ毎日のように何人か子供がやってきます。

足音のリズムと最初にドアを開けた時に発する声は、みんなに通っていながら、一人一人個性があって楽しい。

僕は診療しているところには、いっさい顔を出さないので、どんな子が来ているのかは、彼女の話を通してしかわからないけど、音と声だけで想像するのも楽しいものです。

僕は結構恵まれた環境にいるんだろうなと思います。

子供を育てたことのある人でも、大きくなってもう子育てと関係なくなると興味を失ってしまい、子供の声がうるさく感じられるようです。

だから近所に保育園や幼稚園を建てる話が出ると、必ずと言っていいほど反対運動が起こる。

いろいろその人たちなりの事情があるのだろうけど、それでは寂しいのではないかなと思います。

だいぶ前に読んだ小説で、英国のミステリー&SF作家のP・D・ジェイムズ(女性)が書いた「人類の子供たち」という作品がありました。

世界中で子供が生まれなくなった世界を描いたもので、これはすごく面白った。

子供いない世界――どこへ行っても子供の声を、足音を聞けない世界は、どんなに豊かで便利で娯楽に溢れていても、おそらく氷に閉じ込められた中で暮らしているような絶望感や孤独感に苛まれるのではないかと思います。

自分との血のつながりがあるとかないとか、関係ない。

「わたしたちの子供がいる」と思えることが大切なのだと思います。

でもきっと、そういうことはこの小説の世界みたいに失ってみないと本当にはわからないんだろうな。

子どもや動物にモテる妻と、そうでない夫、そして人生のミステリーとハッピネスについて

うちのカミさんは子供や動物にモテる。

べつに子供や動物が大好きというわけではない。

むしろ子どもに対してはいたってクールだし、ペットを飼ったこともないし、ネズミ類などの動物は大嫌い。

だけどなぜだか子どもはよくなつくし、言うことをちゃんと聞く。

僕は道でネコに会うたびに対話を試みるが、ほとんど相手にしてくれるネコはいない。

なのに、彼女にはイヌもネコもクンクン、ニャーニャー寄ってくる。

なんで?

こういうのは生まれ持っての才能なのか?

(彼女はその才能を活かして、小児鍼という、子供を診る鍼をやっている)

子供や動物を愛してやまないという人ならわかるが、どうも納得できない。

なんだか不条理だ。

長らく僕にとって人生のミステリーとして濃い影を落としている。

なにかコツとか、ノウハウとか、心がけとかあるのかと聞くと、

「そんなもの、あるわけなでしょ」と一蹴される。

思えばこの20数年、そうしたやりとりを繰り返して暮らしてきた。

長く生きて、いろいろ経験を積めば、その謎が解けていくのではないか。

なるほど、そういうことだったのかと、いつかすべての霧が晴れる日が訪れるのではないかと漠然と思っていたが、どうもそういうものではないらしい。

わからないやつには一生わからない。

バカは死ななきゃ治らない。

これはそういう類の事象だ。

ネコにすり寄られようが、無視されようが、人生の大きな損失になるわけじゃないのだが、やっぱりちょっと悔しい。

でも彼女が子供やイヌ・ネコにモテた話を聞いたり、目の当たりにするのは悪くない気分である。

人間も世の中も理路整然とはしていない。

ロジックにとづいて動いている物事はむしろ少なく、大事なことは不条理だから面白かったりもする。

すべてのミステリーが解決して、空には一片の曇りもなく、影もなく霧も出ない人生はかなりつまらなそうだ。

いずれにしても、そういう才能に恵まれなかったぼくも、しゃーないから少しは努力しようという気になる。

そしてたまにネコとのコミュニケーションに成功したりすると、得も言われぬ幸福感・充実感に包まれるのである。

ぐゎぐゎタオルと世界共通言語

「うわっ、ここでもチュパチュパやってる!」

最近、スーパーでも電車の中でも、やたら指をしゃぶっている子供が目につきます。

それもだいたいは親指。訊いてみたことはありませんが、おそらくいちばんしゃぶりがいがあるからでしょう。

もちろん、何らかの理由があって子供の間で指しゃぶりが流行っているわけではありません。 なんというか普遍的な習癖です。

うちの息子も一時期、これが大好きで、眠くなるとしゃぶり始めます。

「うわっ、始まった」

と思ったら、ものの1分もしないうちに寝息を立てはじめるのです。

指しゃぶりの前は「ぐゎぐゎタオル」でした。

お気に入りのクマの絵柄のバスタオルがあって、洗濯を重ねてかなりくたびれてきて物ですが、そのくたびれ具合が手でつかんで、しゃぶるのにちょうどよかったのでしょう。

まだ喋れない1歳前後の頃、いつも「ぐゎぐゎ」とそのタオルを求めて端っこの方をしゃぶっていました。

それでいつも不思議に思ったのが、そのタオルを指す「ぐゎぐゎ」という言葉。

「ぐゎぐゎ」って何だろう?

「くまクマ」って言ってるのかな?

夫婦で考えてみましたが、謎は解明されませんでした。

それが最近、妻が外国人から英語圏でも同じようなシチュエーションで[Gua Gua」という言葉を発すると聞いたのです。

どうもこの「ぐゎぐゎ」いうのは食べ物につながる言葉で、世界中の子供が使うらしく、世界共通言語のようです。

幼い頃は国や民族の区別なく、みんな共通の言葉を持っていたのでしょう。

とくに食べるというのは生存の基本条件なので、それに関する伝達表現はいち早くマスターするのだと思います。

というのはあくまで仮説ですが、けっこう信ぴょう性の高い話。

幼い頃の息子の友達だった、日本とオランダのハーフの女の子は、話す相手と状況によって、日本語・英語・オランダ語を縦横無尽に使い分けていました。

プリミティブな脳は、本当にすごいなと思った。

いろんな国の人・いろんな人種の人と言葉が共有でき、対話できる。

――そんなオープンでプリミティブな脳の機能が、いつでも取りもどせるといいのになぁ。

働くシングルマザーと、生活保護のシングルマザーの価値観について

シングルマザーしている友だちと話していて、「生活保護リッチ」の話になった。

どうも彼女の知人で同じくシングルマザーしている人の中にそういう人がいるらしい。

その生活保護の彼女には、結婚していない彼氏がいて、その彼氏には稼ぎがあるので、ダブルインカムになるという。

そういうわけで、お金があるので、結構優雅に旅行したり、いい服買ってお洒落したり遊んだりもできちゃう、それってむちゃくちゃ不公平じゃん――と、要約するとそういう話。

片や、シングルマザーの中には貧困にあえいでいる人が大勢いて、にも関わらず、いろいろ制度の問題で生活保護を利用できない、という話も聞いています。

いったいどうなっているのか?

この問題は深入りすると、ズブズブ底なし沼に沈んでいきそうなので、とりあえずここでは、朝から晩までダブルワーク、トリプルワークで働いて食っている人と、ズルして(ズルでなくてもうまいこと手管を下して)生活保護を受けて、結構優雅な生活を送っている人との対立をどうするか?――ということに話を絞ります。

日本経済が長期低落状態に陥って以来、たびたび耳にする話だけど、簡単に僕の見解を記すと、僕のお友だちみたいに、ちゃんと働いて稼ぐということに意義なり、価値なりを認めている人は、生活保護リッチ(あえてそう呼んでみる)の人の暮らしと自分の暮らしを比べて嫉妬したりするのはやめたほうがいいと思います。

そういう人は「じゃあ私も」と真似してみたところで、罪悪感とか、恥ずかしさとか、世の中に対する申し訳なさが勝ってしまい、絶対幸せな生活は送れない。

おそらく子供にもそうした親の罪悪感やら、恥ずかしさやら、申し訳ない気持ちが伝染して、歪んで育ってしまうと思います。

生活保護リッチの人は、たぶん人から後ろ指刺されても負けないで通せる度胸と、自分なりの生き方を持った人なのです。もちろん罪悪感も遠慮もないでしょう。

そういう意味ではかなり強靭な精神の持ち主と言えます。

子どもを育てるには安定した経済環境が必要です。

口でいくら「お金じゃ幸せは買えないよ」なんて言っても、今日明日の食事も心配だったり、精神的にも追い詰められるような状態では、まともな子育てなんかできません。

生活保護リッチのシングルマザーは、シングルマザーになった時点で、そうしたもろもろを考え合わせ、子どものために、自分のために、ええい!と開き直ったのでしょう。

また、生活保護でリッチな暮らしなんかして、いつか報いが来るよ・・・とも思いません。

でも、どこかで顧みなくちゃならない時は来るでしょう。

子どもだっていつか自立する。

自分もずっと生活保護で暮らせばいいや・・・と考える子はあまりいないと思います。

その時に親として胸を張って送り出せるか、お互いに別々の大人としてちゃんと歩き出せるかどうか、だと思います。

そしてもしかしたら、僕たちも巡りめぐって、成長したその子供に救われることがあるかも知れません。

願わくば、そうした人には、子供のために、自分のために、お金にはならないけれど、大切な仕事――たとえばPTAでも地域ボランティア活動でもやってほしい。

一種懸命やっていれば、きっと周囲は応援してくれるから。

生活保護、いいと思います。

なんとか不備な制度を改善して、貧困にあえぐシングルマザーが罪悪感を抱くことなく、気軽に利用できるようにしてほしい。

先にも書いたように、今日明日の食事も心配だったり、精神的にも追い詰められるような状態では、まともな子育てなんかできないんです。

お金がなければ、働けなければ、もう死ぬしかない――

そこまで追い詰められなくてもいい国なんです、日本は。

いろいろ問題はいっぱいあるとは言え、恵まれた国であることは間違いありません。

そういう国で、貧困のせいで子供やお母さんに死んでほしくない。

というわけで生活保護賛成。

だから多少、ズルした生活保護リッチみたいな人が出てくるのはやむを得ないとも言えます。

われながら、ちょっとお人よし過ぎるかなぁ・・・とは思うけど。

でも僕は、お金のこと心配しつつ、子どもの将来だいじょうぶかな?と考えつつ、朝から晩まで頑張って働いて、子供に愛情を注いでいる彼女のことをとても好ましく思っています。

彼女の価値観はとてもまっとうだと思うし、愚痴をこぼしても、なぜか人を明るい気持ちにさせるキャラクターは、きっと子供にも良い影響を及ぼすでしょう。

なんとか応援したいなぁ。

カネのないやつがそんなこと言ってもしゃーないんだけど。

子供が陥る8月の「魔がさす・魔にさされる」マジックなリズム

テレビ番組の取材現場に何度か行ったことがあるが、制作側とすれば、そこに子供がいると、本能的に子供を出したくなる。

大人に比べてやっぱり子供は絵になる。

テレビというメディアにとって、この「絵になる」ということは何よりも大切です。

子どもの元気な顔が花咲く明るい絵は、視聴者(最近は特に高齢化している)の心に癒しと安心感をもたらします。

テレビのようなメディアにとって、これはおそらく事実の報道と同程度、いや、それ以上の大事な役割です。

最近の子供はたちはカメラにもマイクにも慣れているし、自分に何が求められているのかをちゃんと察知していて、遠慮なく笑顔をサービスしてくれたり、欲しいコメントをぶっ放してくれたりして、制作側としてはとても助かっていると思います。

それがいいことなのか、ちょっと複雑な気持ちになるけど、子どもたちを批判するわけにはいかない。

それが情報化が進んだ現代社会の現実というものでしょう。

というわけで8月。

夏休み真っ盛りと風物詩を伝えるために、ニュースなどでも、たくさん子どもたちの笑顔が見られます。

でもそれと同時に子どもの事故や事件が頻発するのもこの時期からではないでしょうか。

7月は「よっしゃあ!夏休みだ!」という高揚感、および緊張感があって、みんな張り切っています。

いろいろ計画を立てて、遊びも宿題もそれを基本にやろうとか、子どもなりにいろいろ考えを巡らせます。

しかし、8月のカレンダーがめくれると、この先まだまだ休みが続く。

「わーい」と喜ぶか、「やれやれ」とうんざりするかはそれぞれだけど、いずれにしても、まだ時間はたっぷりあるなと、ひと息つきます。

これがクセモノで、ひと息で終わるはずがなく、ふた息、三息、ずるずるずる、ダラダラダラ・・・というわけで、当初の軽快にかっ飛ばしていたロックンロールのリズムは、いつの間にかやらレイドバックしてレゲエのノリに。

リラックスするのはいいのだけど、緊張の糸が切れ、マジックなリズムで頭の中が浮き上がったりして「魔がさす・魔にさされる」ような状態が生まれます。

それが思いもしない事故につながったり、事件を呼びこんだり、普段のその子なら考えられないような犯罪に巻き込まれたり、やっちゃったりするのです。

親・保護者も、この子どもの夏休みリズムに慣れちゃうと、どうしても注意力散漫になります。

小学生以上になれば四六時中、見守っているわけにはいかないけど、一緒にごはんを食べる時などに、何かおかしなところがないか意識してあげたほうがいいのではないかな。

最近はネット犯罪に巻き込まれちゃうことも頻繫に起こっているようなので。

まだ1カ月、暑くて嫌になっちゃうこともあるだろうけど、がんばりましょう。

おとなの事情を優先して、自分の中の子供を虐待していませんか?

いいおとなであれば、誰でも使ったことがあるであろう便利な言葉が「おとなの事情」。

それ、どういう意味? と尋ねるあなたは世の中のことを知らない子供です。 そこんとこ暗黙の了解でヨロシク

ーーというのが、社会で立派に通用する、まっとうなおとなというもんです。

長らく生きていると、この「おとなの事情」と、ねんごろになります。

そしてあらゆる場面において、「おとなの事情」を優先するようになるのです。

すると、あなたの中の子供は声をあげます。

けれどもいくら叫んでも、あなたは振り向いてくれない。

「うるせえ」と言って抑えつける。

面倒みないし、遊んであげないし、ごはんをあげるのも忘れてしまう。

虐待です。ネグレストです。

子供はひねくれ、ひきこもり、窒息し、弱って病気になります。

気になって呼んでも出てこなくなる。

最悪の場合、いつの間にか息絶えている。

気が付いてみると、おとなのあなたは普通に生活していても、子供のあなたは死んでいる。

それでさしつかえなければいいけど、そうするとだんだんあなたの人生は本来の軌道を外れ、とんでもない方向にねじ曲がっていったり、ゆがんでいったり、上へ向かっていると思っていたのが、逆に下向きになっていた、ということが起こったりする。

おそらく生きている途上で、あなたは、あなたの中の子供の力を借りなくてはならない時がくると思います。

新しい、柔軟な発想が求められるとき。

創造性を発揮する必要があるとき。

想像力を広げようとするとき。

孤独感や不安感を克服しなくてはならないとき。

未来を思うとき。

そして、幸福とは何か、を考えるとき。

子供は普段、何の役にもたたず、ただ遊んでいるだけのやつかも知れないけど、あなたの元気の源には、その子の存在がある。

あなたの中の子供、元気ですか?

もしヤバそうなら、せめて10回に1回くらいは「おとなの事情」を無視して、子供の声を聞いてみませんか?

たなばた祭りは、たなぼた祭り

「たなばた」って、ひらがなで書くと「たなぼた」と間違えそうだなぁと思っていると、歌が聞こえてきました。

♪多奈波太綿の杜近く 黒川沿いにそびえ立つ 歴史輝く学び舎だ

これは僕が通っていた名古屋市立金城小学校の校歌です。

「多奈波太ってなんじゃい?」と思ったでしょうが、これは神社の名前。多奈波太(たなばた)神社と言うのが近所にあります。

当然のことながら、縁結びと安産祈願の神様です。

心を込めて祈れば織姫様がお約束してくれます。

なにせ年に一度しか恋人に会えない苦労人ですから、その御利益のパワーたるや、相当なものなのではないでしょうか。

たなばた神社のお祭は旧暦の8月7日でした。

子供はお神輿でもなく、山車でもなく、獅子舞でそぞろ歩きをして奉納していました。

夜は大して広くもない境内にもかかわらず、いろんな夜店が出て、映画大会までやっていて、子どもの目には広大なアミューズメントパークのように映りました。

そんな懐かしい七夕ですが、やっぱり子供を卒業すると、あまり縁がなくなります。

何十年も生き延びて大人になると、ろくに星空を見上げて夢見る気分になることもなくなってしまいますよね?

僕も子供の遊び相手から外された10年ほど前から、何回ゆっくりと星を見たか・・・たぶん片手で足りてしまうほどでしょう。

一方、「たなぼた」――「棚からぼたもち」は、いつも心のどこかで意識し、期待しています。

あ~、なんかラッキーにうまいこといかないかな~と。

それで「たなばた」と「たなぼた」を読み間違えた時、ふと夜空を見上げれば、織姫さんと彦星さんが天の川から、年に一度会えたお祝いに、盛大にぼたもちをまいているシーンが見えるのではないかと思ったのです。

「ほうれ、ようさんぼたもち撒いたるで。ちゃっと拾ってちょーよ!」

なぜか名古屋弁で「たくさんぼたもち撒くから、すぐに拾ってくださいね」と言いながら

下界へ向かって撒いている、たなぼた祭りのお二人。

まじめな人は「そんなものに頼らずにちゃんと努力しろ」と説教するかもしれませんが、年に1度のたなばたくらい、たなぼたをお願いしてもいいのではないかな。

ぜひぜひ落ちてくるたなぼたをしっかりとキャッチしてください。

いつにも増して、どうでもいい戯言を最後まで読んで、ちょっとは笑ってくれたあなた。

そんなあなたにこの夏、棚からぼたもちのGood Luckが訪れるよう、心から祈っております。

カッパものがたり

●カッパ娘とカッパ少年

先日、その昔「デメキン」というあだ名の女の子がいたという話をしましたが、「カッパ」というあだ名も女の子もいました。

本当に小学生というのはひどいあだ名をつけるものです。

ただ、デメキンとちがって、彼女の場合容姿がカッパに似ているわけではありませんでした。

寿司屋の娘なのに魚が嫌いで、お寿司はカッパ巻きが好きだ・・・というところから「カッパ」とネーミング。

気さくでさっぱりしていて結構かわいいので、みんな親愛の情を込めて「カッパ」と呼んでしました。

そしてもう一つ、彼女がカッパだった理由は、カッパに似た男の子、つまり僕らの同級生の男子のことが好きだったからです。

この男子の方は正真正銘カッパ顔で、運動神経もよく、泳ぎも得意。勉強も割と優秀でした。

そんなカッパ少年と寿司屋の娘を、僕たちはひそかに「カッパの夫婦」と呼び、宿題でも何でもなかったけど、小学校5年生の夏休みにカッパの夫婦の物語を書きました。

友だちと二人で始めて、本当はそいつのほうが話を書いて、僕がイラストを担当する予定だったのですが、そいつがすぐに飽きて投げ出してしまったので、結局、僕が両方とも担当することになりました。

確かこんな話です。

●人間になりたいカッパの大冒険

カジカガエルのきれいな声が響く岐阜の山奥に、カッパの夫婦が住んでいた。

とても仲の良い夫婦で、夫は魚が大好物、妻はキュウリが大好物。

美しい自然の中で、ふたりはとても幸せに暮らしていた。

そんなある日、美しい人間の娘が山で迷子になっているのを夫が発見し、彼女に街へ帰る道を教えてあげた。

それ以来、夫はその娘のことが忘れられず、ついに人間の暮らす街へ行くと言い出した。

もちろん妻は大反対したが、夫は「おれはこんな山奥ですっとカッパをやっているような男じゃない」と言い、ついには「人間になるんだ」と言いだした。

妻はあの手この手で夫の決意を翻そうとしたが、夫はガンとして聞き入れない。

何とか人間になれないものかと、山のバケギツネのところに相談しに行くと、キツネは名古屋に行くまでの地図を取り出し、

「この道を行け。この道の途中には3種類の化け物がいて、行く手に立ちふさがる。その関門をみんな突破して名古屋に着いたら、おまえは人間になる」と予言した。

この3種類の化け物も、その頃の友だちをモデルに考案した妖怪とか怪獣とか怪人です。

で、これらの関門を潜り抜け、とうとうこの冒険を成功させて、川を下ってカッパは名古屋に着く。

しかし、美しい故郷の清流とちがって、名古屋の川はヘドロだらけで汚れきっていた。

(僕が小学生だった昭和40年代当時、公害が大きな社会問題になっていました。日本の都会の川はみんなそうだったと思いますが、工場などの排水で、うちの近所を流れていた川は本当にドロドロで真っ黒でした)

その汚い川を泳いでいたカッパの身体は化学変化を起こし、甲羅は溶け、頭のお皿も手足の水かきもなくなり、川から上がると、なんと彼は本当にカッパから人間に変態していた!・・・

●よみがえる?カッパ

この続きをさっぱり憶えていないのですが、おそらく冒険活劇の部分に重きを置いていて、その部分を書き終えてしまったので、飽きて適当に終わらせてしまったのでしょう。

でも、今こうして見ると、このあとの後半部分が、キモになるストーリーですね。

結局、この物語は誰にも見せなかったのだけど、今、こうして思い出してみると、なんだか日本昔話と「人魚姫」と各種冒険活劇とがミックスされていて、結構面白いなぁ。

設定やディテールをちゃんとして、いずれ再生してみたいと思います。

かの昔、カッパだったクリキくんとヤマダさんは今でも元気かなぁ。

人間には最初から子供から大人まで全部詰まっている

●子供の僕の中にも大人がいた

中年を超え、息子がほぼ成人したころから、自分の子供時代のことをよく思い越すようになりました。

齢を取って懐古趣味に陥っているのか?

それもあるけど、そこで止まっていたら、ただのノスタルじいさんだ。

そこから進んで掘り下げて考えると、おとなになった自分の中に子供がいるのを感じるのです。

でもこれは普通のこと。

大人は誰しも子供だった経験があるのだから。

もう少し思いをめぐらすと、子供だった頃の自分の中にも大人、もっと言えば老人の自分もいたのだなぁと気付きます。

人間の魂には時間の流れは関係なくて、最初から一生分が丸ごと詰まっている。

●潜在意識と物語

ただ当然ながら、子供や若者の頃には、成長後のことは潜在意識の中に入っていて、普段は見ることが出来ません。

それが何らかのきっかけで、深海の暗闇を潜水艦のサーチライトが照らし出すように、潜在意識の奥にあるものが垣間見える瞬間がある。

そのきっかけとなるものはいろいろとあるけど、最もわかりやすいのが言葉や絵で表現されている文学や絵本です。

特に昔から伝承されている神話とか民話の中には

「こんなの、子供に聞かせて(読ませて)いいのか?」

と思うような、エログロなものが結構あります。

主人公が残酷に敵を殺したり、不条理に殺されたり、食べられちゃったり。

また、現代の児童文学でも、単なるハッピーエンドで終わらず、そうしたエッセンスをうまく採り入れているものも多々あります。

だから子供向けの本でも優れた作品は、やっぱりどこかで大人っぽい。

大人が読んでも面白い。

僕たちを取り巻く現実はハッピーエンドばかりじゃありません。

かと言って、現実を見ろ!と、生々しいドキュメンタリーやノンフィクションをわざわざ見せつければ、却って子供は目を塞いでしまうか、心にひどい傷を負ったり、大人や社会に対する大きな不信感を抱きます。

そんなときに「物語」が活かされる。

そうした物語に触れて、子供は成長後のことを悟り、人生の厳しさ・不条理さに対する心の準備をしていくのかも知れない、と思うのです。

●大人と子供のコラボで生きる

中年を過ぎると、遠くからひたひたと「終わり」の足音が聞こえるようになります。

そうなると、今度は「過ぎ去った子供」がブーメランのように戻ってきて、

「さあ、いっしょにこれからの展開を考えながら、どうまとめるか決めていこうか」と囁きます。

葬儀業界では「エンディング」がすでに一般用語になっているけど、これも言ってみれば、ロングディスタンスのエンディングプラン?

大人の僕はお金のことや毎日の暮らしのせこいことばかり考えているけど、子供の僕はそうした現実べったりのこととは違う、夢とか愛とか地球とか未来とか、何かもっと生を輝かせることを考えてくれるのです。

でめきんをめぐる追憶

●でめ金がない

友だちとメールでやりとりしていて「でめ金がない」というセリフを送ってきたので、「デメキン? 金魚すくいに行きたいの?」と返しました。

気が利かないやつなので、まともに「『でもカネがない』って書いたんだよ」と返してきましたが。

そんなわけで、そのメールを見たら、頭の中に出目金が現れ、泳ぎ出しました。

僕には出目金の思い出がある。

ひらひら尾びれをゆらめかして金魚鉢の中を行ったり来たりしていた黒い出目金。

子供の頃、出目金に対して最初に抱いた疑問は、なんで他の金魚は赤いのに出目金は黒いんだろう? でした。

なぜか、なんで目が飛び出しているんだろう? という疑問はあとから出てきた。

●金魚のフリークス

それで金魚の図鑑を調べたら、出目金だけじゃなく、ヘンな金魚がいっぱいいる。

リュウキンなんかはあちこちのヒレがやたら長くてゆらゆらしていて、それなりにきれいだと思ったけど、背びれがなくてブヨッとした体形のランチュウとか、頭にイボだかコブみたいなものをいっぱいくっつけているオランダシシガシラなんてのは、どうみても気持ち悪い。

出目金も含め、どうやらこのへんのやつらは自然発生したんじゃなくて、人間の手で作られたらしい。

なんでこんなヘンなサカナを作ったんだろう? と、ふくらんだ疑問に対して自分で見つけた答は、みんな赤いフツーの金魚(和金)ばかりじゃ、金魚すくいをやっても面白くないから――ということで、お祭りの金魚すくい屋が、もっとお客を呼ぶために、いろんな変わった金魚を創り出したのだ――というものでした。

●金魚すくいの出目金

もちろん、そんな気概のある金魚すくい屋はいないし、ランチュウやオランダシシガシラは希少価値のある、高価な金魚なので、金魚すくいなんかに使えない。

でまぁ、赤い和金とのコントラスト――いわば賑やかしのために、黒い出目金が「変わり者代表」として、金魚すくいの舞台で活躍することになったわけです。

概して子供は目のデカい生き物が好き。

だから出目金も人気がありました。

僕も金魚すくいに行くと、たいてい出目金を狙っていました。

からだが大きめで、なんとなく動きがほかの連中よりのろく、からだも大きめなので、カンタンに救える気がするのですが、そう甘くはありません。

それでもがんばって何匹かすくって、家に持って帰って飼うんだけど、出目金はなぜかみんな早死にしちゃうんだよね。

目玉が飛び出しているので、ケガをしやすいと本に書いてあったけど。

●「でめきんちゃん」のこと

ついでに――とう言っては失礼だけど、もう一つ思い出したのが「でめきん」というあだ名の女の子がいたこと。小学校の同級生でした。

目が大きく、ちょっと出っ張っていて、まぶたが脹れぼたかった。

それで、でめきん。

僕はべつに特別な感情を持っていたわけじゃないけど、彼女とは同じクラスの同じ班になったり、そろばん塾でもいっしょだったりしました。

どっちかというと真面目でおとなしい、目立たないタイプで、べつだん愛嬌のあるキャラではありません。

それなのに顔の特徴の一部をあげつらった、そんなあだ名をつけられて、さぞや不愉快・不本意だったと思います。

なんと言っても女の子だなんだからね。

僕もいま思うと、申し訳ないことしてたな、と反省しきり。

最近はもう少しまともなのかも知れませんが、その時分の小学生の男のガキどもは、まったくそういうところにはデリカシーのかけらもありませんでした。

でも、彼女は確か卒業文集の自己紹介の「あだ名」を書く欄で、ちゃんと「でめきん」と書いていた。

不本意・不愉快ではあったけど、受け入れていたということなのか?

それとも、あだ名がないよりはあったほうがいいと考えていたのかなぁ?

いずれにしても小学生とは言え、もう高学年だったので、容姿のことは気にしていたと思うけど、その後どうしたのだろう?

まだ子供だったから当然、大きく変わっているでしょう。

あの頃のバカ男子どもの目玉が飛び出すほどの美人になった、という可能性だってあり得ます。

どんな人生を辿ったのかはわからないけど、いずれにしても幸せになってくれているといいなぁ。

・・・と、少しでも罪悪感を感じないですませたいので、そう願います。

●でめきんの顛末

メールを送ってきた、給料日前で“でめ金がない”、しょーもない誤字メールを送ってきた友だちとは会って、昼飯をごちそうしました。

せっかくなので魚メインの定食屋へ。

しらす丼とまぐろメンチカツ定食。

カマスの塩焼きとさくらエビ入りコロッケ定食。

つごう1,820円なり。うまかった。

映画「はじまりへの旅」の寓意とユーモア

望んだとおりに生き、望んだとおりに死にたいのだけど、それがすごく難しい。

はるか昔からほとんどの人間はそうだったのだけど、現代の先進国で暮らす人間がひどく思い悩み、そうした生き方・死に方を求めて悪あがきするのは、なまじ物質的に豊かになり、自由を手に入れているような幻想に囚われて育つからかもしれない。

ということをよく考えていますが、そんな僕のような人間にとっては、素晴らしく面白い映画でした。

そうでもない人には、ただのヘンテコな家族の巻き起こす大騒動、という物語でしょう。

もちろん、それでも面白いと思えればいいけど。

例によって息子が面白いというので、だいぶ遅れて観てきました。

以下は、これまた例によってネタバレ。

●「生きる力」を身に着ける最強の子育て

アメリカの森の中で暮らす、現代文明を拒否するかのような生活を送るサバイバルファミリー。

父親は「生きる」ということに真剣で、18歳から8歳まで6人の子供たちとともに、森の中を駆けてナイフを使って動物を狩り、獲物を屠り、その肉で食事をする。

また、岩登りなどにも挑戦し、過酷な自然環境の中での適応能力をつける。

そうして鍛えられた子供たちの身体能力はアスリート並み。

文字通り「生きる力」を養う教育・生活だ。

体力のみならず、夜は火を囲んで本を読み、あらゆる学問に通じ理解し、学校なんか行かなくても子供たちの知力はみんな超一流。

これは一種の理想的父親像であり、最強の子育て・教育の在り方だと思います。

称賛されこそすれ、非難されるものではないはずなのですが、そうは問屋が卸さないのが現代社会のオキテです。

●現実と理想の間で引き裂かれた母の死

ここに唯一欠けているもの――それは母親の存在です。

母親はほとんどこの物語の中に登場しないのだけど、その存在が物語を動かす大きなテーマ。

なんと、父子と離れて都会の病院に入院していた彼女は、精神を病んで自殺してしまうのです。

物語の前半で、母(妻)が精神を病んだことが、消費文明をボイコットし、森の中で生きる・子供を育てることを選ぶ、大きなきっかけになったことが示唆されます。

この両親は、自分たちを含む現代人の精神が不健康になるのは、資本主義社会、物質文明に支配された生活環境が原因なのだと考えたのです。

ところがその考え方は違っていた。

結局、子供たちの母――父にとっての妻は、現実の文明社会と、彼女と夫自身が理想とした自然の暮らしとの間で引き裂かれてしまった。

そうした重苦しいテーマをはらんで、物語は軽快なテンポの、コミカルなロードムービーへ展開。

一家は、母の葬式に出るべく、森を出て都会へ向かって旅します。

その旅の中で、理想の父に最強の教育を受け、真の「生きる力」を身に着けたはずの子供たちが、現実のアメリカ社会の中では、ひどく脆く、奇異な存在であることが露呈されてしまいます。

ひとりひとりの個性を尊ぶというアメリカでも、やはりこれだけ極端な個性は忌避されてしまう現実。

日本の場合だったら、言わずもがなでしょう。

この子供たちが皆、かわいくて素敵です。

長男役は若い頃のジョニー・ディップに、次男役はレオナルド・ディカプリオに似ている。なんとなく。

女の子たちも、名前は出てこないけど、みんな誰か先輩女優に似ている気がします。

●これがホントの家族葬?

最も感動的だったのは、終盤の母親の「葬送」です。

父と子供たちは埋葬(キリスト教の伝統で土葬)された母親を掘り起こし、遺体を森の中へ運んで自分たちで音楽を演奏しながら火葬します。

そして残った遺灰を空港のトイレに流してしまうのです。

こう書くとギョッとするかも知れないけど、この一連のシークエンスは、とても愛のこもった、心温まる、なおかつ神聖な場面です。

これが母が遺書に遺した「自分の望む死」だったのです。

最近、日本でも家族葬や散骨に人気が集まっていますが、これぞ真の家族葬であり、散骨。

僕もこういう終わり方がいいなぁ。

現代人らしく、最後の最後は水洗トイレでジャーッと流れていきたい。

でも、実際にはこんなことは社会で許されないのです。

日本ではトイレに遺灰を流すのは明らかに違法行為、たぶんアメリカでも同じだと思います。

●改めて子供の未来のこと

長男(実は彼はアメリカ中の超一流大学にすべて合格している)はその空港から新しい環境に向けて旅立っていき、残った父やきょうだいたちは、なんとか現実と自分たちが培ってきたライフスタイルとの折り合いをつけた、新しい生活を送り始めます。

今の若い連中、そしてこれから生まれ、育つ子供たちは、どんなライフスタイルを理想と考え、どう行動するのか?

大人が示すライフプラン、ライフデザインは、はたして彼ら・彼女らにどれくらい有効なのか、改めてとても気になりました。

監督さんはこの作品が長編2本目とかで、ちょっと青臭さも目立つけど、そこがまたいい。

テーマは重く、とても考えさせるけど、寓意にあふれ、ユーモアたっぷりなところがいい。

ミニシアターでの公開だけど、僕の中では大ヒット作品です。

もっと大勢の人に見てほしいけどね。

脳が構築する「風味」:人間の食と世界観

●「風味」という名のイメージ調味料

昨年の「ふるさとの食・にっぽんの食」のイベントで、出演者の講師(料理人)が話していたフレーズが印象に残っています。

「料理の風味というものは家庭の食卓で作られる」

最近、「食」に関する研究書を読んでいて知ったことですが、本当の意味での「風味」というのは実在しない。

風味とは物理的なものでなく、脳の中で作られるイメージだというのです。

僕たちが食べ物を味わう時、その食べ物が実際に持つ味・においの信号が、舌・鼻から神経を通って脳に伝えられます。

そこで脳が信号を処理して、その食べ物の味・においを認識させるわけですが、この処理の段階でかなり複雑な操作が行われます。

そこに絡んでくるのが「記憶」です。

その食べ物があった食卓の情景――食事をした時間・空間、誰がいっしょだったのか、その人たちとどんな関係で結ばれ、どんなコミュニケーションがあったのか・・・

といった環境すべてを含んだ要素で形成される、いわば、その食べ物を取り巻く「世界観」が入り混じって、ある種のストーリーを創り上げます。、

そして、そのストーリーに対する感情・イメージが形成され、それが「風味」となるのです。

僕たちは毎日・毎食、そうした「風味」という名のイメージ調味料をふりかけて食事をしているわけです。

そうすると、巷で売られている食品に付される「風味」「風味豊か」といった言葉は、実際には「軽いにおい」と言い表すのが正解なのでしょうね。

●人間を人間たらしめる風味・におい

この風味がないと食事はどうなるのか?

それは単なる栄養補給行為になって、動物がエサを食べるのと変わりなくなってしまう。

動物にはその味やにおいは感じられても、風味を感じられるわけではない。

風味があるからこそ、人間は食を楽しめ、人間としての食事をできる。

そしてまた、そこには自分の記憶・自分が存在する理由も含まれている。

この風味を形成するために重要なウェイトを占めるのが「におい」ですが、事故などで嗅覚を失ったりする(においを感じる神経が損傷する)と、脳の中で「風味」を構築することができなくなり、食事を楽しめなくなります。

そればかりか、自分の記憶・アイデンティティを失う危機に陥ると言います。

イヌなど(および野生動物全般)は、嗅覚によって、自分がいる世界を認識すると言いますが、文明社会に生きる人間の場合も、それと同じことが言えそうです。

ちなみに人間の嗅覚はイヌや、その他の野生動物より数段劣るというのが従来の説でしたが、最近の研究ではそんなことはなく、人間は一兆種類以上のにおいを識別できると言います。

しかも脳内で記憶と結びつけ、「風味」に変換できるという、他の動物には逆立ちしても真似できない特殊能力も兼ね備えている。

●母の料理は超えられない

そう考えていくと、単なる栄養学を超えて、幼少期の食育というのがいかに大事か、が分ってきます。

ただ食わしておけばいいわけではないし、毎食ぜいたくなものを食べればいいというわけでもありません。

そういえば、冒頭にご紹介した料理人の方は、戦前のお生まれで、子供の頃、家の台所ではまだかまどを使っていたとか。

「長年プロとしてやっているけど、私の料理は、永遠に母の手料理を超えられない」とも言っていました。

におい・風味・記憶――人間の食にまつわる世界は、底なしに深く、面白い。

日本のバラマキ風習はいま

もしやアメリカは、日本の打ち撒き、散米、撒き銭、餅撒き、菓子撒きの風習があるのを調べ上げて戦後、乗り込んできたのだろうか?

しばらく茨城の「撒き銭」の話を書いていたら、そんな疑念に囚われました。

それを知っていて、戦略的にジープからチョコレートやガムをばら撒いて、当時の子供らを手なずけていたのならすごいな。

次世代の日本人を戦勝国の文化に染め上げる最高の手段だったと思います。

さすがに僕は「ギブ・ミー・チョコレート」の時代は知らないけど、名古屋の菓子撒きなら子供の頃に体験しています。

まだ幼稚園生の頃だったと思うけど、タダで菓子がもらえる、それもバラマキでもらえると思うとワクワク、ガツガツしちゃうんだよね。

当時はまだ貧乏な子どもが多かったから、みんな目をギラギラさせて集まってきた。

本当に子供って言うのは「餓鬼」そのものです。

その餓鬼を八百万の神の一つになぞらえちゃうんだから、本当に日本ってやさしい国です。

幕末・明治にやってきた西洋人が、日本人がみんな子煩悩なのを見てびっくりしたというエピソードがあるのも頷けます。

もちろん、中には子供を手なずけて手下にして、悪事を働かせていた悪党も結構いたと思うけど。

ところで今日は、茨城の葬儀社の人と電話で話したので、ついでに「撒き銭」のことも聞いてみました。

その人自身は南部なので経験ないと言っていたけど、県北のほうでそういう風習が今でもまだあるという話を聴いた他の葬儀社から聞いたことがある、とのこと。

これは貴重な証言です。

こうなれば今度は北部の方の葬儀社に訊いてみるしかありません。

会話の中で名古屋の嫁山車の際の話も出て、「いや、名古屋も冠婚葬祭はすごいですよねぇ」と言われてしまった けど、まだ菓子撒きなんかやっているところがあるのだろうか?

「名古屋の嫁入りはハデ」というイメージが蔓延ってしまっているので、他の土地の人がそう見るのはしかたないけど思うけど、ぼくたちのような世代が親になって以降、そんなド派手な結婚式や、ましてやお菓子をばら撒くなってことが行われているとは思えないのだけど。

疑念が疑念を呼んでいます。

菓子撒き、餅撒き、撒き銭・・・はたして現在の日本のバラマキの実態やいかに?

父親としての誕生日に「父親の誕生」を拾い上げる

今日は息子の誕生日だったのですが、近所の図書館に行ったら「父親の誕生」という本がリサイクル本になっていたので、ついピックアップ。

これは息子が生まれた頃、何回か(たぶん4~5回)にわたって、くり返し借りて読んだ本です。

女は母親になるということを身をもって体感するのに対し、男が父親になるというのは、そう単純な話ではありません。

その昔、「子育てをしない男は父親と呼ばない」というキャッチコピーがありましたが、子供の面倒をちゃんと見るかどうかはともかく、とにかく自分で子供を見て、触って、声を聞いて、「そうだ、これはおれの子なんだ」と自覚して胸に刻まない限り、男は父親にはなれないのです。

そうした観点から、子供が生まれて男が父になることを「父親の誕生」と言い表した著者の慧眼と表現力は、まさしく目からウロコものでした。

著者のマーチン・グリーンバーグ博士は、1960年代から父子関係の研究を行ってきた、アメリカの精神科医ですが、この本の内容は博士の個人的な育児体験をベースに、その研究成果を散りばめるような形で書かれています。

けっして難しい育児書、あるいは子育てマニュアルを書いたものではなく、エッセイに近いものというか、いわゆる読み物として面白い。

そして随所に見受けられる深い洞察は、一種の哲学書としての趣も持っています。

確か息子が保育園に通っている頃までは、年に一度は借りて読んでいたような気がしますが、大きくなるにつれて、もう借りることもなくなり、すっかり忘れていました。

それがたまたま図書館に行ったとき、リサイクル本として入口近くに置いてあったのです。

なんだか懐かしい友だちに再開したような気分。

でも、リサイクル本になっているということは、おそらくこの10年くらいの間、ほとんど借り手がいなかったということです。

イクメン、増えているはずだけど、こういう本は読まないのかなぁ。

確かにもう20年以上前に出された本で、内容のベースとなっている著者の育児体験は、さらにまた20年近く前のことなので、若干古い感じがするのだと思いますが、良い本なのに、もったいない気がします。

で、子供の誕生日=僕の父親としての誕生日に出会ったのも何か意味あるのだろうと思い、捨てられた子を拾い上げるように家に持って帰ってきたというわけです。

ページをペラペラとめくって、拾い読みすると、当時の、赤ん坊だった息子を抱いたときの軽さ・柔らかさの感覚がよみがえってきました。

悪くない。

父親になってよかった。

子供の面倒を見てきてよかった。

そして、こういう感覚がまだ自分のからだの中に残っている、ずっと人生の中にあるんだ、と思えるだけで、なんだかうれしく、満たされた気持ちになります。

また時間のある時に、ゆっくり読み込んでみようと思います。

きみも一生に一度は着ぐるみアクターに。

photo:Mustafa Kürşad

●着ぐるみアクターの仕事

世界の着ぐるみ状況はよくわかりませんが、日本は豊かな人形文化を持っている国なので、間違いなく着ぐるみ先進国だと思います。

最近はご当地キャラクターを使った街おこし運動も活発になっているので、着ぐるみアクターのニーズもかなり高まっているのでは、と思います。

「ディズニーでやった経験があります」なんて人は引っ張りだこなのではないかと推察しますが、どうでしょう?

昨日も書いたように条件が厳しく、肉体を酷使する仕事です。

「身長150センチ以下でバク中ができる人」とか、かなり無謀な注文も多いと聞きますが、待遇はいかがなものでしょうか?

「単なる余興なので、ボランティアで」なんて言わないでくださいね。

実際、大変なんですから。

●僕の着ぐるみ体験

はるか昔ですが、僕もこの仕事をやっていた時期がありました。

僕の場合は、イベントでなく、子供ミュージカルです。

「ドラえもんの宝島探検」という芝居で、敵役の海賊の船長をやっていました。

50cmくらいはある面、肩パットやおしりの肉を装着し、上げ底の巨大長靴を履いていたので、身長2メートルを軽く上回る大男。子供がビビりまくっていました。

子供の目から見ると、本当に着ぐるみっで大きく見えるんですよね。

僕の入っていた、その船長は、口がアクターの目の位置になる――つまり、口の中から外を見られるようになっていました。

視界が限られている状態で芝居するので最初は相当不安感がありました。

また、面の内側は顔に密着するし、全身に重たいヨロイをまとったような状態で演技したり、踊ったりするので、5分もやるともう汗だく。それだけならまだしも、密閉状態なので、すぐに息が苦しくなり、脳の中は酸欠状態で、やっている間中、頭真っ白です。

終わったころには、真っ白だよ、真っ白な灰になっちまたっよ・・・ってな感じです。

巨大長靴を履いている足も重くて、なかなか上げられないので、これは体力をつけないと、と思い、スポ根マンガのように、毎日、鉄下駄を履いてランニングしていました。

トータルで1時間強の舞台だったと思いますが、1日2公演・3公演ある日もザラだったので、本当にあの時期はどれだけ飲み食いしてもやせる一方でした。

1日終わると、いつも1ℓの牛乳やジュースを2,3本一気飲みしていました。

そういう記憶があるので、今でも着ぐるみアクターの人――とくに元気にガンガン動ける人には尊敬の念を覚えます。

●一生に一度はチャレンジしたい

そんなわけで大変な仕事なのですが、子供は喜んでくれるし、なんだか一時、人間社会から逸脱し、別の世界の生きものになったようで、奇妙な解放感が味わえて楽しいです。

なんといっても、ありふれた日常に活力を与えてくれると思いますよ。

「一生に一度は着ぐるアクターをやってみよう!」が、本日の僕の主張です。

着ぐるみに入ったことのある人生と、ない人生とはこんなに違う!

・・・かどうかは、やってみないと分かりません。

とくに若い人はチャンスに恵まれています。

アルバイトでも何でもいいので、ぜひ一度、体験してみてほしいと思います。

通常では発想できないちがう世界、ちがう自分が発見できるかも。

中高年の人は残念ながら、そう簡単にチャンスはつかめない。

いくらやる気があっても、体力に自信があっても、熱中症などで倒れられたら困るので、そうしたリスクを恐れる自治体や企業が雇ってくれないでしょう。

なのでこの際、志望者は「ふなっしー」などを見習って、インディペンダントでやってみてはいかがでしょう。

町内のお祭りとか、地元の商店街のイベントとか、学校の運動会の賑やかしとかに出演すれば、存在感絶大のスターですよ。

どうですか?

女も男も、老いも若きも、あなたも着ぐるみアクターになって、オルタネイトワールドへ。ありふれた日常を吹き飛ばそう!

子供の成長

自分の子供がちっとも成長しなかったら、僕はどうなるだろう?

やっぱり悩むし、嘆き悲しむだろう。

腹を立てて、サーカスに売り飛ばしてしまうことだってするかもしれない。

そうしちゃった人がいます。もちろんマンガの話だけど。

アトムの生みの親・天馬博士は、トビオという息子が事故で死んでしまったのを悲しみ、その身代わりにアトムを作りました。

ロボットなんだから成長しないのは当たり前。

そんなこと最初からわかっていたはずなのに、息子可愛さのあまり、その事実を受け入れらえず、あげくの果てに前述したような児童虐待の極み。

天才科学者として世間から尊敬されていた人ですが、このふるまいは完全に幼児以下のレベルです。

天才と言われる人は、子供の心・子供の感性を持っていて、それが仕事に結びつけば、肯定的にみなされるだけど、こと親としては失格者。

子供に子供は育てられません。

でも最近は子供が子供を育てていることはままあるようです。

天馬博士とは逆に、子供に成長してほしくない、という人。

ずっと小さくて可愛いまま、幼いままでいてほしいという人が少なくない。

そりゃそうだよね。

大きくなっちゃったら可愛くないもんね。

特に男は自分よりでかくなっちゃうし、髭やら何やら生えてくるし・・・。

と、もちろん冗談だと思って笑って話を聞いていると、

最近はどうもそうではない人も結構いたりして・・・。

仲良し親子はいいのだけど、 聞くところによると、中学生になっても、高校生になっても、20歳過ぎても、いっしょに風呂に入っている異性の親子がいるとか。

信じられないけど、本当の話らしい。

いろんな親子の在り方があっていいと思う。

けど、やっぱりおかしいものはおかしい。

こういう親子関係、こういう子育てって、子供の成長を阻害する、一種の虐待とは言えないのだろうか?

お母さんと一緒に風呂に入っている20歳の息子、お父さんといっしょに風呂に入っている20歳の娘は、健全に成長したと言えるのだろうか?

子供の日。

子供たちの健やかな成長を願わずにはいられません。

新聞少年絶滅物語2:まかない付き・住み込みOK職場の光と闇

新聞配達・新聞少年の話は、小説・エッセイ・映画などの中でよく登場します。

作家の田口ランディは、若い頃、新聞販売所で「まかない婦」のアルバイトをしていたそうで、その体験談を自分のエッセイで書いていました。

そうか、新聞屋さんというのはまかないがあるんだ。

たぶん朝刊を配り終えて帰ってくると、ほっかほかのごはんとお味噌汁が出てきて、

みんなそろって「いただきまーす!」とがっつく。

そして新聞少年はそのまま学校へ。いや、一度家に帰るのか?

さすがに子供じゃ住み込みはしてないよね・・・。

そんな昭和ロマンに思いをはせつつ、現代の求人広告を見てみると、驚いたことに、いまだに「住み込みOK」「賄いつき」という文言を目にします。

そうでしたそうでした、事情で家がなかったり、部屋を借りられなくても、住み込みや賄いつきで働けるのが新聞販売店の特徴。

新聞少年につられて、つい牧歌的でノスタルジー漂う昭和世界(なんとなくドリフのコントや吉本新喜劇の舞台にもなりそうだ)を連想してしまいますが、その反対に文学の世界では、新聞にまつわるネガティブな話もさんざん描かれています。

上の方(新聞社)もいっぱいスキャンダルがあるけど、話を末端の新聞販売店・新聞配達に絞れば、そこで働く人たちははぐれ者として描かれ、ワケありの過去を持つ人物がウヨウヨ。

いわばブラック業界、ダークサイドの職場というわけです。

そうした環境にいるうちに、元気で明るく、健気だった新聞少年は、齢を重ねるごとに屈折し、何やら暗い影を背負った大人になっていきます。

「なんで人が新聞読むか知っているか?

記事を見て、ああ、世の中にはこんなに不幸な人、気の毒な人がいっぱいいる。

それに比べれば、私たちはずいぶんましだ、幸せだ。

そうやって安心するために読んでいるんだよ。

新聞のいちばん大きな役割は、そうして人を安心させ、社会を安定させることなんだ。

それを家まで配達している俺たちは、多大な社会貢献をしているんだぜ」

高校の頃に、小説の中に登場する新聞屋さんの、こうした皮肉にあふれたフレーズに初めて出会った時、ああ、世の中、甘くないんだ。そんなシビアな見方もあるのかと、僕は衝撃を受けました。

さすが小説を書くような人は違うな、すごいなと感心したものです。

ちなみにこのフレーズ、表現の微細なところは異なっているけど、同じ意味の文章・セリフを、何本もの小説、エッセイ、映画などで散見しています。

パクリなのか何なのか分からないけど、それだけ読む人の記憶に残るフレーズです。

インターネット普及以前は、情報源のキングとして、社会に君臨していた新聞。

もちろん、速報性という面では後発のテレビやラジオに後れをとっていましたが、

その深度と正確さはそれを補って余りあるもの(と思われていた)だし、何と言ってもメディアの大先輩。

だから人々の信頼も厚く、従って社会的地位も高く、大きな顔をしていられました。

そうした表の顔が輝かしい分、裏面の闇は深く、フィクション・ノンフィクションに関わらず、新聞にまつわるネガティブな話がさんざん描かれるようになったんでしょうね。

子供の仕事から大人の仕事になった新聞配達。

やはりいずれはロボットだか何かの仕事になるのだろうか。

あと数十年したら、アトムみたいなロボット少年が新聞を配っているかもしれません。

新聞少年絶滅?物語

●昭和ロマンの新聞少年

今、新聞配達の仕事ってどうなっているんだろう?

・・・と、ふと気になっています。

最近見かける新聞配達は、バイクでぶいーんと走っている兄ちゃん。

というか、どっちかというとおっさんが多い(たまにお姉さん、おばさん)ような気がします。

僕が子供の頃は、新聞配達の主役と言えば新聞少年――つまり子供、小中学生でした。

貧乏に負けず、毎日早起きして家計を助けるために頑張って働き、終わったら学校に行ってよく学び、よく遊ぶ。そしてまた夕刊の配達へ。

それをフォローするちょっとくだけた大人たちが周囲にいて、時にあたたかく、時にきびしく、時にズッコケながら少年らの成長を見守る・・・。

新聞配達という仕事からはイモヅル式に、そういう笑いあり、涙ありの昭和ロマンを連想してしまうのです。

●新聞配っているやつらはいいやつら

現実的な記憶をたどってみると、

僕が小学生だった昭和40年代、新聞配達をやっている同級生はクラスに必ず2~3人いはいたように思います。

女子はやらないので、男子の1割強といったところでしょうか。

もう少し年齢が上の人たち――昭和30年代に小学生だった人たちなら、もっと多かったのではないかと推察します。

彼らの家はやっぱりだいたい貧乏だったとと思います。

これは印象でしかないので、もしかしたら十分金持ちだけど趣味でやっていたんだよ~ん、というやつもいないとは限らないけど。

いずれにしても「新聞少年」の姿は、昭和40年代ではまだ当たり前に見られ、けっして特別なことではなかったし、学校もそれに対してとやかく言うことはありませんでした。

むしろ、そうやって頑張ってる友達をみんな応援しよう、という空気でした。

僕はというと、そうした彼らを割と尊敬していました。

働かず、カネも稼がず、親に甘えてノホホンと学校に通わせてもらっている自分に比べてなんて偉い奴らだろうと、ちょっと引け目を感じていたくらいです。

で、また、覚えている限り、新聞少年たちはみんな、だいたい気のいい連中で、いやなやつはひとりもいませんでした。

特別な親友というのはいなかったけど、けっこう仲の良かった友だちは何人かいて、今でも彼らの顔ははっきりと思い出せます。

●新聞少年の孤独

ただ、彼らは友だちがいてもどこか孤独な感じが漂っていました。

ほかの子供とはちょっと違う、少しおとなびた雰囲気が共通してあったのです。

それは僕が「こいつは自分やほかの連中とちがって自立している」という目で見ていたせいかも知れません。

しかし今にして思えば、やはり彼らは家庭にいろいろ問題を抱えていて、働かざるを得ない事情があったのでしょう。

子供って割と小さい頃から、そうしたことを知られるのには敏感で、秘密にしたりしちゃいます。

それが自立したムード、孤独な雰囲気として自然と表現されていたのだと思います。

●「貧しくとも子供働くべからず」の時代へ

そんな昭和の元気と希望とちょっぴり哀愁の入り混じった「新聞少年」ですが、どうやら平成の現代日本では絶滅してしまったようです。

というのは基本、小中学生を労働させるということが禁止されてしまったからです。

もちろん、家の仕事を手伝ったり、知り合いの仕事を非公式な形で手伝ってお小遣いをもらう、というのはOKらしい(厳密にはダメなのかも知れませんが、まぁ、そこまでチェックはしないので)のですが、いわゆる表立って「雇用」という形ではNGとのこと。

もちろん昭和40年代と社会環境は大きく変わりました。

豊かになったんだから子供が働く必要ないでしょ。

また、学校で勉強すべき子供を働かせちゃダメでしょ。

そんなの先進国家として恥ずかしいじゃないか・・・

という、社会の上層部の方の意見が反映されて、新聞販売店も子供を働き手と使えなくなりました。

でも、そんなこと言っても現実には貧困家庭は昔と変わらずあるわけで、ちゃんとした仕事で働いて、お金を稼ぎたい、家計を助けたいと考える子は少なからずいると思うのです。

ちょっとネットで調べたら「うちはシングルマザーなので新聞配達をやって家計を助けたんです」という子供の投稿が載っていました。

本物の子供が本心でそういう記事を載せたのかどうかはギモンですが・・・。

じつは新聞配達、新聞少年をテーマにしたお話のアイデアが浮かんで、これから膨らまそうという魂胆。

昔のものでも現在のものでも、もし新聞配達、新聞少年に関する興味深い情報があれば、ぜひお寄せください。

というわけで、この続きはまた明日(か次回)に。

人形が幸せになれる国ニッポン

先日、「仏事」の仕事で和歌山の清掃会社を取材したときのこと。

その会社は仕事の半分以上が、遺品整理や生前整理、そして独居老人が亡くなった後の家の清掃などをやる、いわゆるデスケア関連の会社です。

和歌山というのは高齢化の先進県で、人口全体に対する高齢者の割合が全国第6位。

近畿地方ではナンバーワンとのことで、この数件、家の中を整理したいという高齢者が激増しているのだとか。

デスケア業界で言う「生前整理」のニーズに応じて、このビジネスに参入する業者も増えているとのこと。

そこでかなりの割合で出てくるのが、お人形さんです。

この季節、父・母から子へ、祖父・祖母からかわいい孫へ、立派な五月人形が贈られます。少し前なら、もちろん、女の子を寿ぐひな人形が。

これらの華やかな人形たちは、最初の数年は家の中ですごい存在感を放つのだけど、子供が大きくなるとともに、だんだんその存在感が薄れていきます。

そして気が付けば、子や孫は大人になり、人形たちは楽屋の隅に引きこもった役者のように。

ましてや子供が出て行ってしまった家では、こういっちゃなんだけど、ちょっと邪魔者になってしまう場合が多い。

そんなわけで、その会社では生前整理の仕事を受けていると、2~3ヵ月ほどの間に倉庫に人形があふれてしまうのだそうです。

スピリチュアルなんて信じないという人でも、やっぱり人形は「ただのモノ」としては扱えません。

みんな多かれ少なかれ、口には出さないまでも「これ魂入ってる???」と考えてしまう。

ポイとゴミ箱に捨てるわけにはいきません。

じつはこの会社の近所には「淡島神社」という、人形供養で全国的にも有名な神社があります。

長い間、家族の物語を育んできた人形たちはその役割を終えて、ふるさとの家をあとにし、しばしの下宿暮らしを終えたのち、生前整理屋さんの車でこの神社に辿り着きます。

そして厳かに供養され、安らかな眠りにつきます。

淡島神社に持って行ってもらえると聞くと、親御さんたちも安心して手放すことが出来るのだそうです。

ここだけでなく、こうした場所が全国津々浦々きちんとあるということは、人形にとって幸せなことなのでしょう。

子供にとっても、親にとっても、きっと。

最期にちゃんと行き着き、安らぐ場所があるから、安心して人形が作られ、売り買いされ、魂が入り、人形の文化が豊かになったのかなぁ、キャラクター文化につながっているのかなぁと思ったりしています。

同じものでも立場によって違うものに見えるということを5本指靴下から学んだ

カミさんの5本指ソックスを洗濯したら、「この絵柄はバンザイしているオバケなのかな?」と思いました。

履く人の目線から見るとそう見える。

もしかしら、おでこに模様のあるキューピーかもしれない。

そう思って見つめると、ますますそう見えてきます。

ところが、この靴下を履いた人と向き合った人の目から見ると・・・

バンザイおばけはワンちゃんなのでした。

そういえば、他の指にはイヌの足あとが。

文字通り、立場がひっくり返れば、同じものが違うものに見える。

うーん、こんなところで哲学を勉強させていただくとは・・・。

カミさんは鍼灸師で小児鍼をやっているので、この靴下は子供の患者さんにウケるのだそうです。

逆バージョンで、バンザイおばけ靴下だったらウケるかなぁ。

男が踊り出す日

ロバート・B・パーカーの「初秋」というハードボイルド小説があります。

主人公の私立探偵が、数日間、バレエダンサー志望の15歳の少年の父親代わりになるという話ですが、昔読んでとても感銘を受けました。

彼の両親は離婚していて、お互いの利己的な駆け引きの道具に息子を利用しようとしています。要するに子供を精神的に虐待しているのです。

それを察した探偵が双方をやり込め、少年のためにバレエの学校の学費を出させる。少年は入学し、自分の人生をスタートさせる、というストーリーですが、その探偵と少年の描写がとても情感に満ちており、またそれが引き締まった乾いた文体で書かれてあって素敵なのです。

バレエのことを考えると、その小説のことがついズルズルと出てきて、二人でボクシングの練習をしたり、大工仕事をするシーンが頭の中に展開します。

バレエダンサーに限らないけど、何かを求めて踊り続ける人には、それが女であれ男であれ、細くしなやかな体の中にとてつもない筋肉とエネルギーとドラマが秘められているのでしょう。

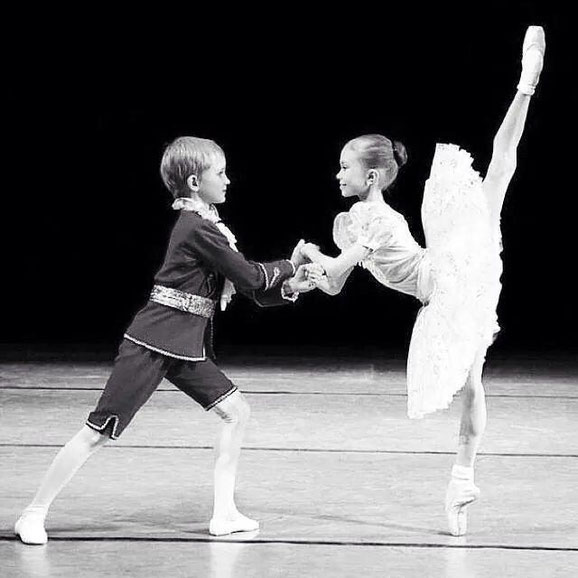

ところで、バレリーナ(バレエダンサー)を目指す女の子は数多いますが、男の子は少ない。

自分が子供の頃、そして息子のチビの頃を思い出しても、すぐ近くにそんな子は一人もいませんでした。

バレエは素晴らしい芸術だし、へたなスポーツをはるかに凌駕するほどの筋肉量・運動能力が求められるので、稽古もハンパない。

でもやっぱり、バレエをやる男性に対して、昔ほどではないにせよ、根強い偏見があるのは確かです。

たとえば親がバレエの先生だとか、周囲にダンサーがいるとかいう環境ならともかく、まったく無縁の子いきなり「ボク、バレエやりたい」と言ったら、周りはびっくりして「なんでこの子は男なのに・・・」と訝るでしょう。

何より親が「なんでサッカーや野球をやると言わないんだ!」と悩んだり、へたしたら怒り出すかもしれません。

なんでだろう?と、ちょっと考えてみると、女の子はだいたいお姫様ワールドへの憧れを入口にバレエをやり出すので、男の子もそれと同じく、王子様になりたいといった憧れを持ってやり出す、と思い込まれているフシがあります。

でもきっとそうではない。

ちゃんと調べたわけではないけど、男子がバレエをやり出すきっかけは、ちょうど武術をやりたい人と同じように、純粋にその運動の中に秘められた、美とエネルギーと人間おドラマを感じとるから。

そういう感性を持っているのだと思うのです。

長寿化が進むと、思いがけず、ふとしたきっかけでそうした感性が目覚める人が増えるかもしれません。

シルバーエイジになってから、人生をスタートさせるように踊り出す男が大勢出てきたら、きっと笑ってしまうでしょう。

でもやっぱり笑えるからいいのです。

笑って世の中が大きく変わるのではないか。

そんなような気がします。

お年玉はムダづかいしよう!

小学生の4年生だか5年生の時、お年玉でガツン!とラジカセを買いました。

値段は覚えてないけど、1万円ちょっとだったかな。とにかく、その正月のお年玉をほとんどはたいて買ったと思います。

小学生にとっての当時のラジカセ、今なら新車1台、ニコニコ現金払いや!という感じでしょうか。

小心者の僕としてはかなりドキドキする買い物でしたが、何とも言えない快感があったし、そのMYラジカセで一生懸命、深夜放送などを聴きまくりました。

けど最近のお子様がたはお年玉はみんな貯金しちゃうという子が大半らしい。

アホか!

せっかくもらったお年玉、大人になったらNeverもらえないお年玉を、まんま貯金しちゃうなんて、なんてもったいないことをするんや!

大人になってから自分のラジカセ買ってもたいした感動はないが、子供の心に与えるインパクトは段違い。

「これは自分で買ったラジカセなんや」という強い気持ちを持てる、胸に深く深く食い込む経済体験をすることこそが大事なのです。

モノでなくても、いわゆる「ムダづかい」もいい。

たとえば、お年玉み~んな使って食べ歩きするとか、

ぜんぶマンガ買っちゃうとか、

高校生ぐらいだったらメイドカフェをハシゴするとか、年齢詐称してキャバレーで一晩豪遊しちゃうとか、それくらいのことをやってもいい。

なぜならそんな世界に触れる体験は、お年玉というボーナスをもらったときじゃないと、なかなかできないからです。

大人から見れば単なる「ムダ遣い」かもしれないけど、子供や若者にとってこれらはすべてビッグな「自己投資」です。

大人になってからマンガ三昧、メイドカフェ三昧、キャバレー三昧をやっても、ただのお遊びや気休め、へたすりゃ人生脱線につながるけど、これらの非日常な体験・買物は、若さ・未熟さと掛け合わせると、感受性豊かな子供時代でしか得られない、貴重な「財産」「世界観」になると思うのです。

貯金が一概に悪いとは言いません。

目標額まで貯めて旅行に行くとか、どでかいものを買うとか、明確な目的があっての貯金ならいいのです。

でも、「なんとく将来のために役立てよう貯金」はそれこそムダ遣いに等しい。

数万円、数十万円は子供にとってはビッグマネーだけど、大人になったらせいぜい1~2か月分の生活費とか、要するに大したお金じゃありません。

何の感動もともわないものに使ってしまったら本当に生きたお金にならないのです。

加えて、親が管理するというのはサイテー。

小学校の低学年あたりまでならわかるけど、10歳過ぎた子供のお年玉を取り上げて「あなたのためよ」なんて言って貯金通帳に入れてしまうのは、明らかに過干渉。僕に言わせれば子供をスポイルする行為です。

使うにしろ、貯めるにしろ、子供が自分の責任で管理しなければ、経済感覚が育ちません。

お年玉をどう活用するのが一番なのか、子供が自分で考えることは、自分の人生をどう生きるか考えることにつながると思います。

こんな先行き不安な時代、ケチケチしたくなる時代だからこそ、「オレのお年玉」「アタシのお年玉」をもっともっと大事にしようよ、子供たち。

2017・1・5 Thu

大人になるとわかる?サンタのプレゼント

その昔、息子が小1だか2年の時、保育園時代からいつもいっしょに遊んでいる三人組がわが家に集まり、お菓子をボリボリ食べながら歓談をしておりました。

クリスマス間近な時期だったので、話題は自然とサンタクロースに何のプレゼントをもらうかということに。

うちの息子とゆうきくんは、サンタクロースがイブの夜に必ずややってくると信じて疑わず、話に熱がこもります。

「今年もサンタさん来るかな?」

「うん来るよ。今年は何くれるかな?」

「おれはね、絶対〇〇もらう。ちゃんとお願いしてあるから」

「おれももらう。おれもチャンとやってるからね」

ちゃんとやってるって・・・何を? 勉強? いい子にしてるってこと? とツッコミたくなるような会話だが、そんなちゃちなつっこみよりもっとすごい爆弾が、もう一人のヒロくんの口から飛び出した。

「おまえらバっカじゃないの。サンタなんていないんだよ。あれはね、お父さんがやっているの」

あとの二人は呆然。

・・・というわけで、詳しい経緯は忘れたけれど、その年を境に息子たちはサンタクロースの存在を信じなくなったと思います。

情報化社会は、子供がいつまでも夢を抱くことを許さない。

哀しいね、寂しいね・・・なんて言いません。

本当の勝負はそうした夢が消え去ってからです。

「♪恋人はサンタクロース」じゃないけど、大人になるとわかるのです。

サンタクロースって何なのか?

昔の人たちは凍えそうな冬の季節、どうしてそんな存在を考え出したのか?

いえいえ、ネットで検索しても答は載ってませんよ。

ひとりひとり、それを考えるのがクリスマスなんですから。

辞書の解説みたいなものを読んで「ふむふむ」と納得してちゃだめですよ。

それはあたたにとっての答でないし、僕にとっての答でもありません。

それにそれは毎年違っているので。

サンタクロースは人のその人生に合わせて、毎年変態しているんです。

今年のサンタはいったいどんな姿で、どんな中身で、どんな意味を持ってあなたの前に現れるのか?

素敵なプレゼントをもらえるのを願いましょう。

それでは楽しいクリスマスを。

2016・12・23 FRI

二階のお兄ちゃん

うちはカミさんが女性と子供用の鍼灸院をやっているので、週に半分以上は小さな子供らが来ています。

で、その子供たちの興味は階段の上に注がれます。

「あの2階はどうなっているの? 誰かいるの?」と質問するものだから、カミさんが「おじさんとお兄ちゃんがいるんだよ」と答えると、彼ら・彼女らの興味は「おじさん=僕のこと」は完全にスルーして、「お兄ちゃん」の方に集中し、目をキラキラさせながら言うのです。

「ほんと? お兄ちゃんがいるんだ!」

幼稚園や保育園、あるいは小1・2くらいまでの子供の想像する「お兄ちゃん」あるいは「お姉ちゃん」というのは、だいたい上限どれくらいの齢なのか?

やっぱり小学校5~6年くらいまででしょうか。

と、自分の子供の頃を振り返ってみると、やっぱりもう中高生くらいのお兄ちゃん・お姉ちゃんだと距離感を感じていました。

当時は制服を着ている姿を見ることが多かったせいもあると思うけど、やっぱり子供の直観というのは素晴らしく、思春期になった人間には自分と違うフィールドに属する「におい」を感じてしまうのかもしれません。

で、先週、夕方に来た、幼稚園年長の女の子はけっこう粘っていて(2階の部屋で仕事をしていると声が聞こえる),「今日はお兄ちゃんは? ねえ、いるの? ねえ、せんせい・・・」と食い下がっている。

カミさんが「今日はお仕事に行っていてお留守だよ」(実際いなかった)とたしなめて、やっと帰っていきましたが、彼女の中ではどんなお兄ちゃんの姿が輝いていたのか?

残念ながら、うちのお兄ちゃんはもう来年成人式なんだよね~。

彼女にとっては、お兄ちゃんだか、おっさんだかわかんないくらいだろうね~。

きっと見たらびっくりしちゃうでしょ。

「子どもの夢を壊すから出てこないように」と息子に言っておきました。

で、またその後、インターネットを見ていたら、昨年、「お兄ちゃん、ガチャ」というテレビドラマを放映していたことを発見。知らんかった~、不覚。

どうも忙しい日々を送る小学生の女の子が、ガチャポンで理想のお兄ちゃんを次々にゲットするというお話らしい、ガチャポンなので、当然、当たりもあればハズレもあって・・・ということでドラマが展開するようです。

「彼氏も結婚相手も所詮は他人だけど、お兄ちゃんは永遠不変」というのが、このドラマのキャッチフレーズ。

女性の方々、そうなのですか?

実際にお兄ちゃんのいる方々、どうなのでしょう?

どうもきっとここでいうおにいちゃん・おねんちゃんは、リアルな兄・姉とはまた別物のファンタジーの世界なのだろうな。なんと豊饒な日本語のイメージ。うーん、すごく興味を持ちました。おにいちゃん・おねえちゃんの世界、探究したい。

2016・12・12 Mon

あの世に行った父と話す

男は父親や祖父の年齢を基準に自分の寿命を考えています。

つまり父が、あるいは祖父が何歳で死んだかを気にかけます。

女の人の場合は、やはり母親・祖母のほうでしょうか。

僕も父が80歳で死んだので、漠然と自分の寿命は80と思って生きています。

もちろん、明日死ぬかもしれないし、もしかして100まで生きる可能性もあるけど。

その父はやはり自分の父――僕の祖父の享年77を気にしていて、その齢を超えた時、「親父の齢を超えた」と感慨深げに語っていました。

一緒に芝居をやっていた僕の友達は、両親がまだ生きているのにも関わらず50歳で死にました。

もちろん意図して死んだわけではないけど、親不孝者になってしまった。

「父の日」や「母の日」になに贈ろう、どうしようなんて考える必要はありません。

子供はすべて7歳までに親孝行をすませています。

七五三だって、親が子供に孝行してもらうためにあるのです。

あとは親より先に死なないだけ。

それで親孝行なんてオーケーなのです。

僕の父が死んだのは8年前の12月。

意識のある父と会ったのは、その年のちょうど今頃でした。

いっしょにうどんを食べたのが最後の食事ですが、ぼろぼろこぼすので、途中から食べさせてあげました。

その時、「もう会うのも話すのもこれで終わりかも・・・」と予感したのですが、

案の定、12月に入ってすぐに倒れたという知らせを受け、病院に行ったときはすでに意識がなく、そのままぼ半月後に亡くなりました。

「ハムレット」「アマデウス」など、主人公が父親の亡霊に悩まされる話は欧米によくありますが、これはキリスト教の神とリアルな父親のイメージを重ねているのでしょう。

それとはちょっとニュアンスが違うけど、父親というのは死後も、というか、いなくなったからこそ影響力を振るうものだと最近、気が付きました。

こういう時、親父ならどうするかとか、あの時、親父は何を考えていたかとか、無意識によく思い巡らせているのです。

生前、大してコミュニケーションしておらず、死後、なんにも親父のことを知らなかったなぁと後悔することしきりでしたが、最近は、むしろあまりいろいろ知らないほうがいい。その隙間は自分の想像力で補えばいい、と思うようになりました。

そのほうがいつも父の顔を思い浮かべられるし、会話ができるのです。

もちろん会話というのは比喩ですが、生前より身近に父という人間に触れられるような気がするのです。そのベースには幼い頃にかわいがってくれた時に嗅いだ父親の匂い――陽だまりとタバコが入り混じったような匂いの記憶があります。

嗅覚は原初の記憶を留めるとともに未来をイメージするための資料にもなり得るのだと感じています。

ハムレットやモーツァルトみたいに、まだ父の幽霊にはお目にかかっていませんが、

そのうち夢の中にでも出てくるかもしれません。

2016・11・3

きみはロボットじゃないよ

●彼女の自殺に思う

一昨日だったか、某大手広告代理店――と書くと、却っていやらしいのではっきり言ってしまいますが、電通の若い女性社員が自殺したという記事を読みました。

僕も下請けとして、完成して間もない頃、かの汐留にある大御殿に何度か足を運んだことがあります。

担当の孫会社の人が、建物の真ん中の巨大な吹き抜けを指して、「ここは飛び降り用に作られている」とか、「入社するとまず全員、土下座の練習から始めるんだ」というようなことを冗談めかして、でも、まことしやかに話していた。

本当に冗談じゃなく、そういう体質というか構造があるようですね。

別に今回の社員の人は特別じゃないようです。

この話とは別に、某有名大学を出て、某大企業に入社したのに数年――まだ20代半ばでメンタルをやられて自殺してしまった人のことも知っています。

どうしてこういうことが起きるんだろう?

そんな会社なら逃げ出してしまえ、と思うのですが、どうも日本にはそうできない人が大勢いるらしい。

本当に、これではせっかく大学出たって就職したって何の意味もない

人生、そこで終わりじゃないから。そこは始まりだから。

本当に悔しい。

●ロボットさん、一丁上がり

最近はやたらニュースなどで就活がどうのこうの、と言って、みんな同じリクルートスーツを着た大学生がゾロゾロしているのをよく見るけど、なんだかムカついてくる。

あれは暗に大学行って、就活やって、就職して会社員とか公務員になるのがまっとうな人生だ、といったメッセージを発信しているような気がします。

子供の前に親も洗脳されちゃっているから、何も考えずに小学校から大学までの「まっとうコース」のベルトコンベヤにのっかちゃう。

さらに最近は奨学金という名の教育ローン――早い話が借金で大学に行く人も多いから、借金返すために就職した会社にしがみつく、しがみつかざるを得ないという人も少なくないと聞きます。

こんな言い方は好きじゃないけど、これではまるで奴隷の人生だ。

そんな教育―就職のシステムは、ロボット生産工場だね。

就職して嫌になっちゃったら、さっさと逃げ出してフリーターになったほうがいい。

高いお金払って大学で勉強だか遊びだかわからないことやって時間を過ごすよりも、フリーターをやってお金稼ぎながらがっちり社会勉強したほうがいい。

そのほうがよっぽど自分のためになる。

20代ならそれができる。

●仕事するのは自分のため

もちろん、お金かせいでめしを食うことは何よりも大事。

人のため、社会のために役立ちたいという気持ちも大事。

でもその前に、昨日も書いたけど、働くこと、仕事することは、何よりも自分のため。自分の生を癒すため。

それはジュリアンのような音楽家に限ったことじゃない。

自分が成長し、自分が元気になるのが本当の仕事。

すぐには見つからないかもしれないけど、そう考えながら過ごしているだけで違ってくると思います。

そういう本当の自分の仕事を見つけよう。

でないと、そのうちワーカーはみんな、本物のロボットに取り替えられちゃうよ。

2016・10・10 MON

ジョンとジュリアンとルーシーと心を癒す歌と仕事について

●Lucy In The Sky With Diamonds

ある日、3歳の男の子が保育園で絵を描いた。

その子の解説によれば、それは彼の好きな女の子がピカピカのダイヤモンドをいっぱいつけてマーマーレード色の空に浮かんでいる絵だった。

音楽家だったその子の父親はその絵をヒントに一曲、歌を作った。それが「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズ」。

女の子の名はルーシー。男の子の名はジュリアン。そして父親はジョン・レノン。

これはジョンとジュリアン父子の最も有名で、そして唯一ともいえる幸福なエピソードです。

「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズ」はとても幻想的な、当時のサイケデリックロック、のちのプログレッシブロックの源流にもなった曲で、「不思議の国のアリス」みたいなファンタジックなシーンを、ジョン・レノンが、のちの「イマジン」にも通じる、あの透明感あるちょっと中性的な声で歌っています。

●Lucy

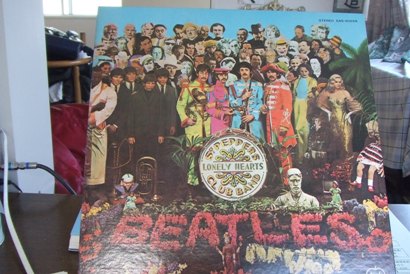

この曲が収められた名盤「サージェントペパーズ・ロンリーハーツクラブバンド」は1967年のリリースですが、それから40年以上たった2009年、父と同じくミュージシャンになったジュリアンは「ルーシー」という曲をリリースしました。

彼が絵に描いたルーシーさんが病気で亡くなってしまったのです。

彼にとっては幼なじみのルーシーさんに捧げる曲を作って歌ったのと同時に、父・ジョンへの想いを託したのでしょう。

●スター2世の受難

ジョン・レノンは大好きだけど、ある雑誌で彼のインタビュー記事を読んでから、長男のジュリアン・レノンの言葉がとても胸に響くようになってきました。

もうずいぶん前――彼がデビューして間もない頃、ジョンが死んでから10年後くらいでしょうか。

彼はそのインタビューの中で「父はミュージシャンとして偉大ではなかった」と、暗にジョンを批判するようなことを語っていました。

どうしてそんなことを言ったのだろう?

その言葉が頭の奥にへばりついて離れませんでした。

僕は当初、単純に父親への対抗意識からそんなセリフが出るのだろうと思っていましたが、どうもそうではなく、ジュリアンは「ジョン・レノンの息子」という宿命を背負ったことで、ほとんど「呪われた」と言ってもいいくらい、ひどく困難な人生を歩まざるを得なくなった、と思うのです。

●「愛し合おう」の矛盾

「パパはみんな愛し合わなくてはいけないと言っているのに、どうして僕には会ってくれないんだろう?」

ビートルズ解散後、ジョンはオノ・ヨーコとともに世界へ向けて愛と平和のメッセージを発信し続けていましたが、その一方で前の奥さんとその子供であるジュリアンには一切会おうとせず、冷酷な態度を取り続けていました。

その頃、6~7歳だったジュリアンが素直に口にしていたその矛盾は、彼の心の奥深くに根を張り、成長しても消えるどころか、ますます大きく膨らんでいったようです。

その後、ジョンは義務感からか、ニューヨークの自宅に何度かジュリアンを招いていますが、そこでもあまり和やかに接することはありませんでした。

天才・カリスマと呼ばれる人によくある話ですが、ジョン・レノンも「子供の部分」が非常に大きく、感情にまかせて人を容赦なく傷つけることがよくあったようです。

特に自分とそっくりな上に、母親(離縁した前妻)の影――彼女を捨てたことにおそらく罪の意識を持っていた――を宿している息子に対しては、特にいらだちと怖れを覚え、つい当たってしまうことがしばしばあったのでしょう。

●曲作り・歌うことがセラピー

それでもジュリアンの方はいつか父親との関係を回復できるだろうと希望を抱いていましたが、その前に父は銃弾に倒れ、この世を去ってしまいました。

彼は永遠に、父から受け取ったひどい矛盾――心の捻じれを修復するチャンスを永遠に失ってしまったのです。

それから長い時間が経ち、父がこの世を去った年齢も超え、幼なじみの死との遭遇した彼は、ルーシーの歌を作ることで自分自身を取り戻し、父親を許せるようになった、過去の痛みや怒りを解放できるようになったとインタビューで語っています。

「曲を書くことは、僕にとってセラピーだ。人生で初めて、それを感じると同時に信じることができた。そして、父やビートルズを受け入れることもできた」

●癒しとしての仕事

こうした思いを抱くことできたのは、彼が音楽を作る人だからだろうか。

僕は思うのだけど、本来、人間にとって仕事というものは自分を癒すものではないのだろうか。

たとえば、母親にとって子供を育てるのは「仕事」だけど、その仕事によって自分の生が癒されているのではないだろうか。

歌手は歌うことで、ダンサーは踊ることで、俳優は演じることで、絵描きは絵を描くことで、ライターは文章を書くことで、料理人は料理を作ることで、大工は家を建てることで、自分を癒している。

もちろん、歌を聴いたり、絵を見たり、話を聞いてもらったりして癒されることはあります。

セラピストのお世話になることもあるかもしれない。

だけど、この社会で生きる中で損なわれた気力・体力の根本的な回復を図れるのは、自分自身が心から打ちこむ行為からでしかあり得ないのではないかと思うのです。

あなたにとっては何が自分の本当のセラピーになるのでしょうか?

好きな音楽を聴きながら考えてみるといいかも知れない。

2016・10・9 SUN

子供の運動会と人生の台本

「運動会見てて、あーっ、自分にはもう二度とこんな日は還ってこないんだなぁって思っちゃったよ~」

いつも素敵なセリフ、楽しいコメント、気になる情報を発信してくれるお友達――彼女は2児の母でもあります――が、また今日もぶちかましてくれました。

週末、子供(小学生)の運動会に行った時の感動ストーリーを語ったのちに出てきた、なんともエモーショナルなセリフは、秋が来たからセンチメンタルになったせいでしょうか。

僕は表面上、軽く受け流しながらも、お腹の中では腹を抱えて笑い転げていました。ごめん。

そうですよ。子供の青春はこれからだけど、あんたの青春はもう終わりです。

ちゅーか、とっくの昔に終わってる。いったいいくつだったけ?

あ、30? まだまだ若いね。こりゃ苦しいよね。

♪若いという字は苦しいという字に似てるわ~

という歌が昔あったけど、禁煙してまだ日が浅いので、時おりタバコ吸ってる夢を見ちゃって、ガバッと起きちゃう――っていう状態だね。お気の毒。

はよ年取ったほうがええでっせ。50にもなればそんな夢は見なくなるさかいに。

僕くらいになると、神様に子供の頃や若い時代に戻してやる、もう一度、あの日々を送るチャンスをやるぞ、と言われても、「めんどくさいからもう結構です」と言ってしまうでしょう。

運動会で一等になることもなかったし、大したことをしてきたわけでもないけど、あんまり後悔することはありません。やりたいことやって、けっこう楽しい思いもいっぱいしたしね。

あの時代に10代・20代でよかったなぁと思えるし、今、50代でいいなぁとも思える。

こういうのはもしかしたらごまかしの一種かも知れないけど、そうやって過去の自分を受け入れていかないと、後半、生きていくのがほんとにきつくなります。まだまだこれからもう一幕、二幕ありそうなので。

人間はみんな自分の人生の台本を、状況に応じてちゃんと自分でリライトしながら書いているのだと思います。

というわけで、お友達には禁断症状が消えるまで、子供の成長を見守りながら、自分もシンクロナイズしてもういっぺんいっしょに青春楽しみながら生きてほしい。

でも、くれぐれも子供に嫉妬なんかしないでね。

2016・10・4 TUE

夢と現実が交わる座談会

●芸能専門学校での座談会

「現実に負けない夢をつくるには」

以前、専門学校の入学案内パンフレットをつくる際に、そんなキャッチコピーを考案したことがあります。キャッチコピーはそのままそのパンフレットのテーマにつながっていました。夢と現実――それは古今東西、老いも若きも格闘し続ける人類永遠の課題でもあります。

その専門学校は芸能プロダクションが経営しているスクールで、演技、ダンス、音楽(歌・演奏・ヴォイストレーニング)など、いくつものカリキュラムがあります。最近は中高年になって楽器を習い出したり、ヴォイストレーニングに励む人も多いが、メインはあくまで10代~20代の若者です。

その時、僕はコピーライティングの取材という名目で生徒を10人ほど集め、座談会を開きました。取材と言っても彼らの話したことを書き取って直接載せるわけではなく、話の中から今回作る案内パンフレットのコンセプトを導き出そうとしたのです。

集まったのは高校生~大学生の年齢の生徒たち。

実際、まだ現役高校生との掛け持ちもいれば、高校を中退して芸能の世界に飛び込んだという子もいました。

事前にどんな内容の取材をするかは伝えてあったので心の準備もできており、その場の空気を少し温めてやると、みんな積極的によくしゃべりました。

何を勘違いしたのか、僕に一生懸命プロモーションしてくるやつまでいました。

チャンスやきっかけはどこに転がっているか分からないので、それもアリ。

若い連中が集まる場所は好きだ。みんな、とてもイキイキ、キラキラしています。

本当に夢を持って取り組んでいるのが肌から伝わってきます。

ただ残念ながら、芸能人特有のオーラを放つ子はいません。

話だけではみんな、どの程度、演技や歌やダンスがうまいかわからないが、僕が見る限り、アマデウス(神に愛された子)として大成しそうな子は、そこにはいませんでした。

●アスリートのオーラ

成功する芸能人やアスリートには独特のオーラ、気のようなものがあります。

数字や勝ち負けなど、客観的にはっきりと結果が出るアスリートはよりその傾向が強いようです。

ある元オリンピック選手によると、競技会などに出て誰が強いのかは、事前に情報がなくてもその場で、嗅覚で嗅ぎ分けられるといいます。

強い選手が生まれ持っている才能。

どんなに一生懸命に練習しても、この競技ではこいつには絶対かなわないと、直感できるというのです。

そして真剣に努力している者ほど、それがはっきりと分かるといいます。

生まれ持った才能に対してはいかんとも抗いがたい。

アスリートたちにはかなり残酷な現実が突きつけられます。

一握りのプロ選手、一握りのオリンピア、その中で脚光を浴びるのは、そのまた一握りのスター選手やメダリストだけ。その背後には数えきれないほどの敗者たちがいるのだから。

●芸能の世界のオーラ

そういう意味では芸能の世界も同じ。

高校を中退して飛び込んでくる勇気――学校は嫌いだったと言っていたから、勇気を奮った、というわけでもないのだろうが――は、相手を一瞬感心させたり、自分自身のモチベーションアップにはなっても、勝ち残っていくための持続的なエネルギーにはなりません。

もちろん、演出家など、指導的立場の人たちや人事権を持つ人に優遇してもらえるわけでもありません。

しかし、オーラを放つ者は優遇されます。

もう少し俗な言い方を使えば、おとなからの贔屓を“勝ち取れる”。それも割とたやすく。

それはその持前のオーラ、その子に内在する“華”が周囲の期待感を高めるからでしょう。

ひとりひとりの好き嫌いもあるけど、ことオーラ=成功(の可能性の高い)の)サインという点では、多くの人の見方は一致しまする。

みんな、不思議とその子に惹かれてしまうのです。

そこに理屈はない。将来、この子は世に出て人の心をつかむ俳優・女優になるに違いない――演技や歌やダンスのうまい下手に限らず、オーラを放つ子、華のある子にはそう思わせる何かがあるのです。

それは技術的なものを超越しています。言ってみれば、そういう子は周囲の人々に「夢を見させる力」を持っているのです。

人間は誰しも、つねにそうした夢を求めています。

●オーラには旬がある

そしてまた、人がそうした才能のオーラを放つのには「旬」があります。

その旬の時期に勢いを加速させるような指導、何らかの刺激を与えないと、本当に才能が開花することにはつながりません。そこにコーチングの難しさがあります。

それは夢を持続させること、あるいは夢を強化することでもあると思うのです。

20代も少し行くと、個人の持つ夢の力は衰えを見せ始めます。

言い換えると、大多数が迫ってくる現実の影に怯え始めるのです。

いったんそれを意識し、ひるんだが最後、人の持っている夢の領域は、じわじわと現実に浸食されていく。堤に水がどんどん染み込んでいき、やがて決壊してしまうのです。

ほんの1~2年前までは自分の明るい未来・成功を信じて疑わなかった。

何の根拠がなくても自分はやれると信じていた。

それがあまりにも主観的で、ひとりよがりな見識だとは考えなかった。

夢の力は圧倒的で、悠々と現実を抑えつけていた――そんな子供で、無垢で、馬鹿だった人間たちが、いろいろな情報を仕入れ、賢くなり、将来について考えを巡らせるにつれて、夢VS現実の形勢は逆転していきます。

そしてちょっとでも躓いたりすると、夢の力は急激に弱まっていきます。

●夢の領域の住人

座談会では、同じように演劇をやっていた、自分の10代~20代の頃を具体的な話をまじえて、こうした話をしました。

現実的、計算高いと揶揄される今の10代の連中ですが、やはりまだ夢の領域の住人だから、こうした話はさすがにうまく理解できないようです。

僕だってその齢の頃はそんな話を聞かされてもチンプンカンプンだったはずです。

でもみんな、それなりに熱心に耳を傾けていました。

とても親密で良い雰囲気でした。

こうした場所で自分のことについて自由に語り合うというのは、とても心地よい体験だったのだはないかと思います。

だれもが一度や二度はそういう体験をすべきだと思いました。

座談会が終わるころにはパンフレットのコンセプトはすでに頭の中にできていました。

この学校で、現実に負けない夢をつくる。

自分の夢を鍛え、強くし、大きくする。

仲間といっしょに学ぶことでそれが可能になる。

先生もそれに協力してくれる・・・。

そんなことを書き連ねました。

言ってみれば、一人でも多く夢の領域で生き残って欲しい、という願いのようなもの。 強く、膨らんでしまった夢を抱えて大人の時代を生きるのは、それはそれで困難なことなのだろうけど。

●小さなオアシスを求める大人たち

子供に対して「夢を持て」と言う大人はたくさんいます。

そう言うだけで、どこか自分の心が癒され、ひどく縮こまってしまった夢の領域を潤わせることができるからです。

なんだか砂漠に小さなオアシスを作る作業に似ています。

頭から足の先まで現実世界にどっぷりつかって喉がカラカラになって脱水症状を起こしている大人は、そういうことで潤いを得て、何とか生き延びる力をチャージしているのかもしれません。

無責任に「夢を持て」と言われるのは、子供にとっては迷惑な話だと思いますが。

そうしたことの繰り返しが、いつの時代も、いたるところで起こっています。

一人のスター、一人のメダリストを生み出すために必要とされる数多の敗者。

世界はそれで成り立ち続けているようです。

2016・9・7 WED

子供の自殺防止は不登校体験者にまかせよう!

●学校という狭い世界しか見えない親子

夏休みが終わり、9月になって2学期が始まると、決まって子供の自殺が話題になります。

毎年のことなので、分析はいろいろされているけど、じゃあどうすれば防げるのか、さっぱりこれといった対策が立てられない。

僕は嫌なら学校なんか行かなきゃいい。命かけてまで行かなきゃならない理由なんて、どこにもねーだろ、と思うのですが、当の子供はそういう心境にはなれない。

それはおそらくそういう子の親が「学校なんて行かなくたっていい」と考えられないからです。

言葉の上では僕のような意見に同意しても、心の底では「うちの子に限って不登校なんてあり得ない」と思っている。そして、「学校に行けなくなったらうちの子はもう終わり」と思っている。

学校という狭い世界から親子して抜け出せないのです。

●もと不登校の若者の出番

そうした親子の思い込みをぶち壊すためには、学校が自ら立ち上がることが必要です。

かといって、先生方がしたり顔で「自殺はいけない」とか説教したり、なんとか大臣とか、かんとか博士とか呼んできて「命を大事にしよう」と話させたって、子供は聞く耳持ちません。

では、どうすればいいかと言うと、体験者に話してもらうのです。それもできるだけ齢の離れていない、ちょっと前まで小中学生やってましたという若いのに。

「学校、途中でやめちゃった。でも俺は元気に生きてるぜ」という若いのを呼んできて、不登校の体験談を語らせるのです。

別に社会的に成功している必要はありません。

フリーターでも、サラリーマンでも、起業家でも、アーティストの卵でも何でもいい。

社会に出て活躍している、そして自分なりに人生を楽しんでいる兄貴か姉貴みたいなのが、ちゃんと自分の体験談を語り、「学校なんか行かなくたってへっちゃら」と大々的にアピールするのです。

●やっちゃえ学校

本にやネットに書かれていたり、どこか外でそういう講演会みたいなのもやってると思うけど、僕はそれを公立、私立問わず、学校の中でやるのが最も効果的だと思う。

もちろん、学校としては自らの存在を否定するみたいで、とんでもない!ということになるだろうけど、そろそろそういう思い切った対策が必要なんじゃないか、子供のことを考えてそういうことをやっちゃえる学校って、むしろ価値が高いのではないかと考えるのだけど。 やっちゃえ、学校。

2016・9・1 THR

僕たちの豊かさと貧しさと相模原事件

●豊かさの意味

僕たちはまだまだひどく貧しい。

昨日の相模原の施設の事件を聞いて、そう思いました。

豊かな社会を目指し、豊かな社会をつくる意味って何なのか?

より多くの人が、よりぜいたくな暮らしをするためか?

違うと思います。

それでは全く人間は進化しない。

豊かさの意味。

単純化していえば、それは弱者も生きられる――普通に社会生活を送ることができ、人生を楽しめる、ということだと思います。

●弱者への思い

人間の歴史は貧しさとの戦いの連続でした。

その戦いの中では小さな子供、年寄り、病人、けが人、そして障害を抱えた人・・・こうした人たちは淘汰されるしかありませんでした。

それは自然なことである。社会における弱者を切り捨てていかなければ人類は前へ進めない――そうした意見が正論としてまかり通っていたのです。

しかし、それでは弱肉強食の野生動物の世界と同じです。

人間は違う。弱者もいっしょに歩んでいける社会を作るべきだ。

ブッダやイエスのような宗教者に限らず、どの人々の中にもそうした思いはいつもありました。

そして、その思いは幾世代にもわたって連綿と引き継がれてきました。

けれども大多数の人はひどく貧しく、自分が飯を食うので精一杯なので、その思いをなかなか有効に実現することができなかった。

●あの人は自分だ

それが最近になって、やっと世界の一部の地域では衣食住の心配が(昔に比べれば)激減し、弱者にも目を向けられるようになってきた。

そして積極的に彼らにコミットするようになると気付いてきたのです。

「あの小さな子は、あの年寄りは、あの病人は、そして、あの障がい者は自分だ」と。

健常な大人である自分の中にも彼ら・彼女らのような、いわゆる弱者がいるのだ、と。

●「精神的豊かさ」とは?

バブル経済の崩壊後、物質的な豊かさは手に入れたので、次は精神的豊かさを勝ち取ろう、といった掛け声がよく聞かれました。

では「精神的豊かさ」とは何なのか?

コマーシャルで流れるような、もっと自分たちの衣食住の質を上げたり、高尚な趣味を持つことなのか?

それらも含まれると思いますが、一番の本質は、弱者といわれる人たちの存在価値を認め、彼らといっしょに生き、暮らせる社会を実現することなのだと思います。

逆にいえば、それ以外に豊かになる意味、豊かな社会を作る意味などあるのでしょうか?

●相模原事件の本質

経済成長によってやっとその入り口までこぎつけた・・・のかも知れない。

人間の歴史はまだその段階です。

そこで昨日のような事件。

事件の詳細はよく読んでいないし、容疑者のことも動機の深いところはまだ知りませんが、ニュースを聞いてすぐに思ったのは、あの容疑者の行動は僕の一部なのだということ。

僕はまだまだ貧しい。おそらくほかの人たちも五十歩百歩。だからひどく動揺する。

あの容疑者の言動は、僕たちの、この社会に潜む「貧しさ」の発現。

だから僕たちはひどく動揺し、一瞬、引き込まれるけれど、しばらくすれば自分には関係ないことと目を背け、忘れるでしょう。

●もっと豊かさを

いま、経済成長はもう限界、という意見をよく耳にします。

確かにそうかもしれない。

では、経済成長以外に僕たちがより豊かに成長する手立ては何かないのか?

僕たちはまだ「豊かになろう」という志をあきらめてはいけないと思います。

以前の時代とそのニュアンスは違うけれど。

2016・7・27 Wed

子供はどうしてロボットが好きなのか?

★人間とロボット、子供と大人

どうして自分はロボットが好きなのだろう?と、割とよく考えます。

子供の頃、マンガやテレビを見過ぎたせいだろ。

その通り。僕はいつも夢中でした。子供のマンガやテレビの世界では、ロボットだのサイボーグだのはとても親しい存在でした。

けれども現実の大人の世界とはそれとは違う。ロボットだのサイボーグだのというのは子供だましの絵空事だ。そんなものに夢中になっていないで勉強しろ、そして立派な大人になって仕事しろ――というわけでこれまでやってきました。

ところがここ来て、そうした子供の世界と大人の世界との境界線がどんどん溶け出している。ロボットたちが親しい存在である世界がどんどん近づいている。最近はそうした印象を持っています。

★どうしてやつらはデキるのに哀しいのか?

10万馬力だったり、弾よりも速く走ったり、空を飛んだり・・・あの頃、彼らはすごい能力を持っているのにも関わらず、自分が人間ではないことにひどいコンプレックスを抱いていました。

「アトム」も「エイトマン」も「サイボーグ009」も「仮面ライダー(改造人間)」も、その強さ・その高い能力を誇るよりも、むしろ哀しむことが多かったように思います。

彼らのようなアンドロイド・ヒューマノイド系のロボットたちとは別の系譜にある戦闘用兵器としての巨大ロボットも例外ではありません。

リモコン操作で動く鉄人28号やジャイアントロボなども、時代とともに人間が搭乗する形式――「マジンガーZ」そして「ガンダム」などのモビルスーツになってくると、そのパイロットの人格がロボットに乗り移ってどんどん人間味を帯びてきました。

すると必然的に「どうして僕はこのロボット(モビルスーツ)になって戦わなくてはならないのか?」といった悩みや哀しみがひたひたとあふれてくるのです。

★究極のロボット寓話

このメイド・イン・ジャパンのヒューマノイド系&巨大ロボット系が融合した究極の作品が「エヴァンゲリオン」なのでしょう。マンガ、アニメの世界におけるロボットの寓話は、ここでいったん完成してしまったように思います。

だからこの20年ほどの間、「エヴァンゲリオン」以上の作品は誰も作れていません。マンガ、アニメにおけるロボットの進化は一旦停止し、その代り、現実の世界でコンピュータ~ロボット~ヒューマノイド~アンドロイドが進化してきたのです。

★欧米と日本のロボット文化発展のちがい

どうして日本におけるロボットやサイボーグたちは悩み、哀調に満ちているのか?

もともとロボットの故郷ともいえるヨーロッパではどうなのか?

民族同士の抗争が日常者判事で、支配―被支配が習慣化していたヨーロッパでは、機械・ロボットは奴隷・被支配階級→労働者・労働階級の隠喩として捉えられてきました。

100年前、チェコの劇作家であり、新聞記者・ジャーナリストでもあったカレル・チャペックは、戯曲「RUR」において、「苦役」という意味を持つラテン語からロボットという言葉・概念を生み出しました。

そこに出てくるロボットたちは資本主義と社会主義の狭間に生み落とされた子供たちであり、支配階級(資本家)に対して反旗を翻す労働者のメタファーでもありました。

産業・経済の発展に身を粉にして貢献する――それこそが彼らが受けた至上命令だったのです。

彼らはそうした自分の身分について感情的になるよりも理性的な部分を重視し、課せられた使命に対する能力を特化させることに集中しました。

運搬、計算、生産・・・マニュアル通りの決まった仕事をさせたら人間をはるかにしのぐ働きをするようになったのです。

仕事と言ってもいろいろなものが発生します。

戦争における兵士としての役割もその一つ。敵を倒すという兵器としての能力は抜群で、平和を守る正義のヒーローとしてのロボットも、そのタスクから発展しました。

そのため、欧米生まれのロボットたちは、最近までその強さ・能力の高さを明るく誇り、胸を張っていたのです。

★日本のロボット文化の影響が世界を席巻

しかし、その欧米でも時代が進むとともに、ロボットたちは次第に何かを考えるようになり、悩みや哀しみの衣をまとい始めます。ハリウッド映画でも「ブレードランナー」「ターミネーター」「AI」・・・と、どんどん内省的になっていく。

これは僕のまるっきりの独断・偏見ですが、そこには日本のガラパゴス的なロボット文化が影響していると思います。ここでもやはり手塚治虫先生の功績が大きい。

「アトム」の作品世界が人種差別をはじめ、さまざまな差別問題・階級問題をはらんでいることは昔から言われていますが、ロボットという概念そのものが、もともとそうした人間社会全般の問題を内に抱えているのです。

そしてまた、手塚先生の思想のベースには、人間至上主義のキリスト教圏とは一線を画す、自然や動植物、さらに本来は命を持たないはずの“物”の中にも魂を見出す日本の文化・日本人の感性があります。

それはもちろん、手塚先生のみならず、ほとんどの日本人が自分の内側に持っているものです。

★ロボットは仲間、友だち、きょうだい、自分

つまり、日本人にとってロボットは「人間の形をした機械」ではなく、「機械の形(身体)を持った人間」であり、階級が上とか下とかではなく、自分たちとほぼ同等の「仲間」「友達」「きょうだい」、時には「自分自身」でもあるのではないでしょうか。

だから日本では――たぶん欧米でも、世界のどこでも同じだと思いますが――子供はロボットが好きで、興味を持つのです。

けれども社会の側は、多くの人に資本主義の枠組みの中で生産活動・経済活動に携わってほしいと考え、それが大人になることとイコールなのだと教えます。そうした要請は、子供の心を、ロボットを親しく感じる世界から遠ざけ、切り離してきたのです。

★人間とロボットがいっしょに暮らす世界とは?

この100年余り、常識とされていたこうした人間・ロボットの関係性の流れが、今、大きく変わろうとしています。「ロボットが仕事を奪う」「ロボットが人間を支配するようになる」――最近、ますます強調されて喧伝されている脅し文句は、経済・産業活動の視点からのみ発せられているものです。

でも、そんなにネガティブなことなのか?

文化的視点というか、人類全体の進化という視点から見たらどうなのか?

僕はできれば良いほうへ考えたい。子供の頃に夢中になった世界とは少し違うかもしれないけれど、人間とロボットが親しく、いっしょに暮らす――自分が生きている間に、本当に実現するかどうかはわからないけれど、それはむしろウェルカムな世界ではないか、と思うのです。

2017・7・17 SUN

ベビーカーを押す男

・・・って、なんだか歌か小説のタイトルみたいですね。そうでもない?

ま、それはいいんですが、この間の朝、実際に会いました。ひとりでそそくさとベビーカーを押していた彼の姿が妙に心に焼き付き、いろいろなことがフラッシュバックしました。

BACK in the NEW YORK CITY。

僕が初めてニューヨークに行ったのは約30年前。今はどうだか知らないけど、1980年代のNYCときたらやっぱ世界最先端の大都会。しかし、ぼくがその先端性を感じたのは、ソーホーのクラブやディスコでもなでもなく、イーストビレッジのアートギャラリーでもなく、ブロードウェイのミュージカルでもなく、ストリートのブレイクダンスでもなく、セントラルパークで一人で子供と散歩しているパパさんたちでした。

特におしゃれでも何でもない若いパパさんたちが、小さい子をベビーカーに乗せていたり、抱っこひもでくくってカンガルーみたいな格好で歩いていたり、芝生の上でご飯を食べさせたり、オムツを替えたりしていたのです。

そういう人たちはだいたい一人。その時、たまたま奥さんがほっとその辺まで買い物に行っているのか、奥さんが働いて旦那がハウスハズバンドで子育て担当なのか、はたまた根っからシングルファーザーなのかわかりませんが、いずれにしてもその日その時、出会った彼らはしっかり子育てが板についている感じでした。

衝撃!・・というほどでもなかったけど、なぜか僕は「うーん、さすがはニューヨークはイケてるぜ」と深く納得し、彼らが妙にカッコよく見えてしまったのです。

そうなるのを念願していたわけではないけれど、それから約10年後。

1990年代後半の練馬区の路上で、僕は1歳になるかならないかの息子をベビーカーに乗せて歩いていました。たしか「いわさきちひろ美術館」に行く途中だったと思います。

向こう側からやってきたおばさんが、じっと僕のことを見ている。

なんだろう?と気づくと、トコトコ近寄ってきて、何やら話しかけてくる。

どこから来たのか?どこへ行くのか? この子はいくつか? 奥さんは何をやっているのいか?などなど・・・

「カミさんはちょっと用事で、今日はいないんで」と言うと、ずいぶん大きなため息をつき、「そうなの。私はまた逃げられたと思って」と。

おいおい、たとえそうだとしても、知らないあんたに心配されたり同情されたりするいわれはないんだけど。

別に腹を立てたわけではありませんが、世間からはそういうふうにも見えるんだなぁと、これまた深く納得。

あのおばさんは口に出して言ったけど、心の中でそう思ってて同情だか憐憫だかの目で観ている人は結構いるんだろうなぁ、と感じ入った次第です。

というのが、今から約20年前のこと。

その頃からすでに「子育てしない男を父とは呼ばない」なんてキャッチコピーが出ていましたが、男の子育て環境はずいぶん変化したのでしょうか?

表面的には イクメンがもてはやされ、育児関係・家事関係の商品のコマーシャルにも、ずいぶん男が出ていますが、実際どうなのでしょうか?

件のベビーカーにしても、今どき珍しくないだろう、と思いましたが、いや待てよ。妻(母)とカップルの時は街の中でも電車の中でもいる。それから父一人の時でも子供を自転車に乗せている男はよく見かける。だが、ベビーカーを“ひとりで”押している男はそう頻繁には見かけない。これって何を意味しているのだろう? と、考えてしまいました。

ベビーカーに乗せている、ということは、子供はだいたい3歳未満。保育園や幼稚園に通うにはまだ小さい。普段は家で母親が面倒を見ているというパターンがやはりまだまだ多いのでしょう。

そういえば、保育園の待機児童問題って、お母さんの声ばかりで、お父さんの声ってさっぱり聞こえてこない。そもそも関係あるのか?って感じに見えてしまうんだけど、イクメンの人たちの出番はないのでしょうか・・・。

2016年6月16日

卒業式の詩と死

東京でも桜が開花し、卒業式シーズンももう終わり。

うちの息子も今月、高校を卒業した。卒業式に出て奇妙な感覚に襲われた。

「これは子どもの葬式なのだな」と。

心の中で子どもは死ぬ。

卒業式とは親が子どもの死に立ち会う場だ。

息子の高校は、詩人の谷川俊太郎氏の卒業した学校(ご本人は学校が嫌いで、戦後の混乱期だったこともあり、ロクに登校していなかったらしい)だ。

1968年の卒業生の要請を受けて、彼が「あなたに」という詩を創作して贈った。

以来、半世紀近く読み継がれてきており、この日も式のラス前に演劇部の生徒が朗誦した。

長いので、最後のフレーズのみ引用してみる。

あなたに「火のイメージ」を贈り、「水のイメージ」を贈り、最後に「人間のイメージ」を贈る、というつくりだ。

あなたに

生きつづける人間のイメージを贈る

人間は宇宙の虚無のただなかに生まれ

限りない謎にとりまかれ

人間は岩に自らの姿を刻み

遠い地平に憧れ

泣きながら美しいものを求め

人間はどんな小さなことにも驚き

すぐに退屈し

人間はつつましい絵を画き

雷のように歌い叫び

人間は一瞬であり

永遠であり

人間は生き

人間は心の底で愛しつづける

――あなたに

そのような人間のイメージを贈る

あなたに

火と水と人間の

矛盾にみちた未来のイメージを贈る

あなたに答は贈らない

あなたに ひとつの問いかけを贈る

けっしてうまい朗誦ではなかったが、おめでたさなど蹴飛ばすような圧倒的な言葉に、会場は神聖な空気に包まれた。まさしく葬式にふさわしく。

親の心の中で、子ども時代の子どもは死んだ。

子供はそんなことは知らない。彼らには前しか見えていない。

自分もそうだった。

中学も高校も卒業式のことなんてほとんど憶えていない。

ただ未来へ進む。

でも、大人は、親は、そうはいかない。

後ろを振り返って、思い出を愛つくしんで、心置きなく泣いて、胸に刻みつけて、やっと前を向いて進める。

人生最後の全力疾走?

運動会は一大イベントだが、さすがに高校ともなると保護者もいっしょに参加して楽しむ、というわけにはいきません。

なのであまり熱を入れて応援はしないけど、こういう学校行事に接するのも今年が最後。

と思って、うちの小僧くんの高校の体育祭を見に行きました。

学園祭と同じく、みんな生徒が企画運営しているので、結構トンマな進行もあったりして楽しませてくれます。

騎馬戦はバトルロワイヤル。

青団が強力らしく、赤団と黒団が協力して潰しにかかる。

うちの小僧くんは脚をやっていたが、キックで相手をぶっ潰したりして、なかなかたのもしく頑張っていた。

障害物競走は、「ウケを狙ってやってるのか、こいつら!」というぐらい、お間抜け全開でワロた。

女子の中には鉢巻の巻き方に命を懸けてるのがいて、走ると華麗なウェーブを創り出すのや、どうやっているのかネコ耳みたいに可愛く結んだりしていて、クリエイティブなおしゃれのセンスには目を見張りました。

最後はリレー。

速くても遅くても、勝っても負けても、高校生のガキどもがトラックを全力疾走する姿はしびれまくります。

なんか親バカっぽいが、それはオリンピック競技なんかよりもよほど深く胸を打つのです。

ふと思ったのは、彼はこれから先の人生の中で(比喩的な表現でなく)全力疾走することがあるだろうか?ということ。

彼だけではない。子供たちは幼稚園や小学校の頃から、最低毎年1回(練習を入れればもっと)50mなり100mを全力疾走してきたが、多くの子にとってそれは高校3年が最後になるでしょう。

以後、競技としてやらない限り、ガチで走ることはないのではないか。

そう言えば自分も、ランニングはよくしていたものの、全力疾走したことは高校の体育祭以降、一度もない…と思います。

子供の運動会の保護者競技に出たとしても、やっぱそれはガチな走りとはニュアンスが違う。

こうした走りを再現しようと思ったら、それをするためのシチュエーションづくりが必要なのです。

…というシチュエーションってどんなのか考えてみたが、思い浮かびmせんでした。

小僧くんは「何も考えずにただ走っている自分がいた」と言いました。

たいして足が速いわけではないが、“”風になれることを知っている“ようなのです。

普段はクールですが、終わった後は「なんかさびしい …」と口走りました。

子供の季節が終わったのかも知れません。

高校の文化祭

モグラはうちの小僧くんの通っている高校のマスコットです。

謂れは忘れました。

それを怪獣化したオブジェは美術部の作品。

なかなかの迫力です。

今日・明日は文化祭なので覗いてきました。

他の学校のことはよく知りませんが、この高校の文化祭はすべて生徒の自主企画・運営なので、かなりハチャメチャなカオス状態の様な感じがしますが、その分、とても楽しめます。

また、あちこち回ってみると、派手なのから地味なの、うるさいのから静かなの、子供っぽいのからおっさん・おばさんくさいのまで、本当にいろんな個性の子供らがいて面白い。

アートもバンドも合唱も映画も演劇もダンスも、どれもすごくうまいどころか、へたくそな部類に属するのもあるのだけど(でも、音楽やダンスは僕らの高校時代に比べると皆、比べ物にならないくらいハイレベル!)、こういう空間で楽しく一生懸命やっていると妙に感度的で「いいもの見た~」という気分にさせてくれます。

ちなみにうちの小僧くんのクラスは中庭で炭火焼フランクフルト屋をやっていたので、3本買って売り上げに貢献。

食い歩きながら、元気な女の子たちのライブ書道やライブペインティングを見ていました。

年に一度、高校生らに元気にさせてもらえる機会があることにサンクス。

こいつらが感じさせてくれる未来は、自分にとっての未来でもあることも確かめられる。

天才クラゲ切り:海を駆けるクラゲ

クラゲ切りとは、要するに石切りのクラゲ版ということです。

うちの小僧くんは石切りが得意です。

で、石切りは川、海ならクラゲで、とうわけなのです・・・・

といわれても、「何のこっちゃ?」と、わけがわからないよという声が聞こえてくるので解説します。

うちの小僧くんがチビの頃は毎年、鎌倉や湘南の海へ行っていた。

彼の仲のいい友達も含め、3~4人のガキどもをまとめて連れて行った。

小学4年生くらいまで夏休みの恒例行事だった。

その日はまだ8月初旬だった。

江ノ電で終点の鎌倉から三つ手前の「由比ガ浜駅」に到着。いよいよ海だ!

波もほどほどにあり、ガキどももサーフィンの真似事などをして大はしゃぎ。

けれども僕は入ってしばらくすると異変を感じた。

そう、クラゲである。異変とはミズクラゲがうようよいることだった。

ところが、小僧たちはこのクラゲたちを捕まえて、クラゲ切りを始めた。

クラゲを平たい石に見立て、海面へ向かって石切りのごとく投げるのである。

「クラゲが石のように跳ねるわけねーだろ」と、ふつう思うが、しかし!

小僧がサイドスローから繰り出したクラゲは、ピッピッピッピツピッと、5回ほど(スピードが速くて数え切れない)海面を跳ねたあと、海中に沈んだ。

「まさか、あり得ねー」という光景が目の前で展開する。

それはTVゲームの黎明期を飾った、かのスペースインベーダーが宇宙空間ををスキップしているかのようなするかのような動きだった。

ガキどもは次々とクラゲを切りまくり、多いときには7回でも8回でも海面上をクラゲが跳ねた。

そう言えば、いとうひろしの「おさるのまいにち」というお話で、南の島で平和に暮らすおさるたちが毎日、バナナ食って、おしっこして、カエル投げをして遊ぶ・・・・というフレーズがあったが、あの「カエル投げ」というのはこれと似たもんだ、とこのとき、初めてリアルに理解した。

のんびりぷかぷか浮いていたクラゲにしてみればいい迷惑だと思うが、意外と、滅多にないスリリングな体験ができて楽しかったのかもしれない。

そのあたりの気持ちはクラゲに聞いてみないと分からない。

というわけで遊んで、帰りも江ノ電に乗り、夕暮れの海に別れを告げて帰宅。小僧とその友だちは家に泊まり込んで大騒ぎの状態だった。

子供らを連れて海に出かけたのは、これが最後だったのではないかと思う。

というわけで・・・いま振り返ってもすごい。

「うちの子、天才!」と親ばか丸出しで叫びたいくらいでした。

「クラゲ切りワールドカップ」があったら絶対優勝できると、その時思いました。

この類まれなる才能を伸ばすため、僕は「クラゲ切り養成ギプス」を開発しようと思ったくらいです。

それはさておき、やはり、どんな子どもにも必ず一つは秀でた才能があるものです。

問題はうちの場合、それが「クラゲ切り」という、世の中で何の役にも立たないようなものだった、ということです。

でも、あんなエンターテインメントは一度きり。

もう生涯見られないと思います。

あれで少なくとも親父には十分に親孝行してもらったので、あとは自分のために生きてほしい。

ところで万が一、これ読んで自分もクラゲ切りをやってみようと思ったら、クラゲは白いミズクラゲですよ。

毒のあるクラゲには注意してくださいね。

子育てから広がる世界

昨夜は朝読書のメンバーとの飲み会で楽しみました。

たかが子供に本を読むだけのことをやっているのですが、なかなか奥深く、話していると野望が頭をもたげてきて面白かったです。

うちの地域はヒマなのか何なのか、酔狂な大人が多く、小学校のボランティアが盛んです。

今現在、子供が就学している人はもちろん、とっくの昔に卒業していても、一生懸命関わり続けているオヤジやおっかさんがたくさんいます。

自分が子供の時は「子供心を楽しむ」という意識はないが、親になると自分で子供を楽しめるからでしょう。

気が付けば、中には保育園時代からのお仲間もいます。

子供よりも親同士が(前後の先輩・後輩も含めて)同級生という感じ。

子供は成長過程にいるので、自分の過ごした年代に止まることなく、振り返ったり、思い出すこともなく、スポーツカーのように高速道路をかっ飛ばしていきますが、親の方はそれぞれの年代の記憶が積み重なってヒストリーを作っていくのです。

そして、そのヒストリーとともに子育てから広がる一つの世界ができます。

こんな世界の住人になるなんて、まったく予想だにしませんでした。

そのうち今度は孫と楽しむ人も出てくるかもしれない。

そんなことを思いながら、まだしばらくの間、自分は「ランドセルおじさん」や「旅する本屋」や「凶悪なトナカイくん」でこの世界の片隅を歩いていくのでないか、という気がします。

まるごとスイカから人生を学ぶ

この間、子供が「スイカ丸ごと食べたい」と言っているのを聞きました。

どうも子供にとって、これは夢の一つのようです。

うちの小僧くんもそうでした。

スイカ大好物の彼は、保育園の頃から夏が来るたび、かなりしつこくこれを繰り返していました。

うるさいのでほかっときましたが。

しかし。

あきらめなければ、夢はいつかかなうのです。

彼が小学4年生の時、たまたま知り合いから続けざまにスイカを丸ごと2個もらいました。

それで夢をかなえさせてあげるべく、1個は彼にそのままあげました。

丸ごと独り占めです。

僕はなんと慈愛にあふれた親でしょう。

ところが。

小僧くんは半分に割った途中――まだ3合目付近でギブアップ。

残りは友達が来た時に一緒に食べていたように記憶しています。

以降、その年はもう「スイカが食べたい」とは洩らしませんでした。

あの夏、彼は人生の真理を一つ学んだのかも知れません。

教会の子供クリスマス会とジョージ・ウィンストンの「December」

もうすぐクリスマス。

今年は10日あまり前に、近所の教会の子供クリスマス会に出演しました。

サンタさんの相棒のやんちゃなトナカイとなって司会をさせて頂き、とても楽しかったです。

今年のクリスマスはもうこれでOKって感じでしょうか。

昔から日本の、情緒に乏しいバカ騒ぎのクリスマスが大嫌いなので、今年のようなイベントに呼んで頂けると、本当に心がホカホカします。

K先生、サンタ役のSさん、子供たち、ポール&ピーター、どうもありがとう。

あとは家族とゆっくり過ごす、というところでしょうか。

この季節になると、毎日聴いているのがGeorge Winstonの「December」です。

いわゆるヒーリングミュージックで、ピアノ一つで雪原や星空や、人々の吐息やクリスマスへの想いを表現しています。

その白眉が「パッフェルベルのカノン」。

カノンは演奏者側にも聴く側にも大人気の曲なので、いろんなバージョンが巷に溢れていますが、僕の中ではいまだにこれを超えるカノンはありません。

どうしてこんなに美しく、こんなに深遠な演奏ができたのか、不思議な気持ちになります。

そして、この音楽の他には何もいらないという、満たされた気持ちになるのです。

皆さんのクリスマスのハッピーポイントは何でしょう? いずれにしても良いクリスマス・新年を。(まだ早いかな?)

歌うPIZZA屋・マッシモタヴィオと食べ物をめぐる人・文化・歴史の考察

★歌うピザ屋のマッシモさん

息子のお誕生日祝いで、いまや永福町の名物となったMASSIOTTAVIO(マッシモタヴィオ)へ行きました。

オペラ歌手みたいな風貌のオーナーシェフのマッシモさんが歌を歌いながら石窯でPIZZAを焼いています。

日本人が歌いながら仕事してると「まじめにやれ!」とか怒られそうだけど、イタリア人が楽しそうに作っていると、お店の雰囲気も盛り上がってPIZZAもおいしくなるから不思議です(実際おいしい)。

結構広い店だけどいつも満員です。

デザートは誕生日スペシャルでした。

★代々木公園で出くわしたNYのホットドッグ屋?

そういえば昨日の夕方、代々木公園界隈を通ったら、黒人のあんちゃんが露店でホットドッグ屋をやっていました。

ホットドッグなんて特に好きでもないので、最近ほとんど口にしていませんでしたが、なんかニューヨークっぽくて、めっちゃおいしそうだったので、おなががすいていたわけでもないのに買って食べてしまいました。

うまい!

ニューヨークがホットドッグの本場かどうかは分からないけど、なんかその佇まいがいいんだよなぁ。

★食べ物と人種・国籍

これはややもすると人種差別発言(+性別差別)になってしまうのかも知れないけど、食べ物とそれを作ったり売ったりしている人の人種・国籍って、やはり綿密な関係があるのだと思います。

お寿司だって寿司カウンターの中で握って出してくれるのは、やっぱ日本人のおっちゃんであって欲しいし、その方がおいしく感じられると思うのです。

そう考えると食べ物って、誰にでも最も分かりやすい「その国・その地域の文化・歴史の集約」なのでしょう。

マッシモさんのところも製品(ピザなどのメニュー)と、彼のイタリア人・ナポリ人としての精神とかアイデンティティ(もちろん彼の個性も含めて!)が分かちがたく結びついて、おいしい味・たのしい雰囲気になるのでしょう。

ちなみに彼はいつも歌っているわけではありません(別に歌を売りにしているのではないので誤解なきよう)。

たまたまご機嫌がよかったのでつい歌ってしまったのだと思います。

でも、柄のついた長いヘラを操って石がまの中でPIZZAを焼いている姿はほれぼれしてしまいます~。

もし永福町に来たらぜひ体験してみてください。

子供の誕生日は「父親」の誕生日

きょうは息子の誕生日です。

ちなみに作曲家のエリック・サティ、アイルランドの歌姫エンヤ、プログレッシヴロックバンドのYES、King Crimson、U.K.などで活躍した名ドラマ―・ビル・ブラッフォードなども今日5月17日が誕生日。

そして、僕がおやじになった日——「父親」の誕生日でもあります。

17年前も今日みたいにドピーカンでした。

ドラマなんかで「生まれたか!」と言って父親がカンドーしたり、、奥さん抱いてうれし泣きしたりするシーンがあるので、自分もそうなるかなと思っていましたがゼンゼン。

出産の立ち合いをやって寝てなかったので、ひたすら眠かったことしか覚えていません。

カミさんの泊っていた部屋のベッドでグーグー寝てました。

目が覚めたらとてつもない不安感に襲われ、今のうちだ、このまま逃走して過去の自分を捨て去って生きるのだ・・・という妄想にとらわれましたが、そんなことを実行する度胸なく、ずるずる17年・・・という具合。

あの頃はひとりでおチビを抱っこして歩いていると「ニョーボに逃げられた男」と見なされることも少なくありませんでした(実際にどっかのおばさんに面と向かってそう言われた)。

今はイクメン増えましたねー。

そう言う意味ではこの17年で社会は進化したのかも知れません。

がんばれ新人おやじ!

子ども目線だとトトロの森?

はや大型連休。

なんかまだ寒い日もあるけれど、うちの庭(と言うほどのものではない玄関先スペース)でも植物がグングンモシャモシャしてきました。

うちはカミさんが「野の花鍼灸院」という小児はり(子ども向けの鍼)をやっているので、ちっちゃい子がよく来るのですが、3歳の子いわく

「先生ンちはトトロの森みたいで好き」だと。

おお、このネコの額みたいなモシャモシャスペースがトトロの森か、と小さく感動。

確かにおチビの目には近所の家でもAnother Worldでした。

腹が減って喉が渇いている遊び人

中年以上のいろんな人に会って話を聴いて思うのは、魅力的な人っていうのはすべからく若い頃「遊んでいる」ということです。

「遊ぶ」というとチャラチャラしたイメージがあるけど、自分の意志がなければガチで遊ぶことなど出来ません。だから言い換えれば「自分の意志を貫いて一生懸命生きてきた人」と同義語なのかも知れません。

ある意味、自分の人生の追求にハングリーでサースティな人ですね。

「失われた10年やら20年やら」っていう閉塞の時代になってしまったのは、経済のこともあるけど、結局、社会がこうした「ハングリーでサースティな遊び人たち」を容易に許さなくなった結果なのではないかと思います。

だから、子どものうちから、まさしく「遊び」を剥奪して、塾だの習い事だのお受験などに躍起になるのは、人間の教育としてむしろ逆効果なのではないかとも思えるのです。

だって、遊びをやめさせるって、自分の意志を持って生きることをやめさせるのと同じ意味。

遊ぶことで人は成長し、学習する。いいおとなになる。

やきそば10人前プロジェクト

きょうは高校生の息子(1年生)が早朝からやきそば10人前プロジェクトを敢行しました。

なんでも部活(バドミントン部)の3年生追い出しパーティーがあるとかで、やきそば担当に任命されたそうです。他にもサンドイッチだのおにぎりだのからあげなど、いろいろ集まるようですが、何と言っても高校生が何十人もいるわけだから、あっという間にペロリでしょうね。

それにしてもキャンプなどならとにかく、家で10人前作のは大変であります。肉、野菜、そばと、何回かに分けて作成。お味もそこそこ良好。容器のバカデカタッパー(4.3ℓ)は昨夜急きょ購入。ドタバタしましたが、今頃盛り上がっているといいですが。

さすがに大変そうだったので、少しHELPしましたが、こういうプロジェクトがあるとダンドリ力がつきます。

次回はコストもちゃんと考えて取り組んでほしいものです。

階上への探検旅行

うちは1階でカミさんが鍼灸院をやっています。

「小児鍼

元気な幼稚園児などは

たいてい仕事部屋のドアは開けっぱなし。

ち

子どもの好奇心、大切に。

世界で一つだけ、人生で一度だけの卒業

今日は子どもの中学校の卒業式だったが、残念ながら仕事で出席できなかった。

その代わりというわけではないのだが、3年間、PTAの広報誌をつくって来たので、最後の号の表紙にメッセージを載せた。

世界で一つだけ、人生で一度だけの“卒業”

だれもがとおる道。だれもがうたう歌。

でもそれは、きみだけのThe Long&Winding Road.

きみだけのThe Song Remain the same.

今日は、大切な思い出を両腕にギュッと抱えよう。

明日は、その腕を希望の翼に変えて広げよう。

生まれて15回目の春。

「さようなら」から、きみの新しい物語が始まる。

よく読んでみると、子どもに……というより、自分に贈っている。

「卒業」という言葉には本当に美しい響きがある。こんなに華やかで美しい別れ方が出来るのは、子ども・学生時代ならではだからだろう。

子どもは明日ばかり見ているから泣かないけど、おとなは昨日まで頑張ってきたから泣く。涙はおとなにとってのご褒美だ。

お父さん、お母さん、卒園式や卒業式にはぜひ出席してしみじみ泣いて心を洗って下さい。

子どもの卒業式は、親にとって子育ての卒業式でもあります。

2012・3・17 SAT

雪のち桜

4年に一度の2月29日、東京は大雪。

今日は都立高校の入試結果発表日。朝8時半に、うちの小僧くんの友だちのKくんがピンポーンと迎えに訪れた。二人は3年生になってからいつもつるんでいて、今回も同じ高校を受験した。

というわけで今日も二人揃って雪の中、受験した高校へ。うちから受験校までは普段なら歩いて20分程度だが、この雪では30分以上はかかるだろう。

9時半頃になって、カミさんが「あ」と言った。

「なんじゃらほい?」と訊くと、

「なんだか頭の中のモヤが晴れたような感じがする。きっと受かったんだよ」だと。

この人は時々こういうスピリチュアルな発言をする。

霊感ゼロの僕にはなんだかわけがわからん。

何でも母親はヘソの緒で子どもと繋がっていたから、そういうことがピピピッと伝わるらしい。

確かにそれは古今東西の文学やら言い伝えやらでよく聞く話ではある。

そういう話は不思議で愉しいが、霊感ゼロの僕にとっては「ホンマかいな」というのが正直なところ。

でもまあ、、いいことを予感してくれるのは大歓迎。それにしても落ち着かなくて、ちっとも仕事に集中できない。

雪は相変らずどんどん降り積もり、空気はさらにしんしんと冷えてくる。

カミさんのスピリチュアル発言があって2時間程経ってからガチャガチャとドアノブを回す音。

小僧くんが帰ってきた。なんとなくテレながら「イェーイ」とやる。

合格! おめでとう!

僕は信じていた。入試が済んで一週間、いや、もっとその前から、志望校を決めてから確信は微動だにしなかった・・・と、表向きは言っていたが、内心は不安でしかたなかった。

なにせすべり止めなしの一発勝負。子どもに(ついでに担任の先生にも)プレッシャーを与えてしまったかな、と気にしていた。

歓喜「やった!」という安堵「ほっ。」というところだ。

「よくやった。ご苦労さん」と小僧くんを労った。

親バカは死ななきゃ治らない。

2012・2・29 WED

立ちション教育

お正月も明けて落ち着くと、ぼちぼち世間ではランドセルや学用品などの広告が目に付くようになる。うちの小僧君も高校入試だが、子どもを持つ家庭では、これから春になるまで入試・卒業卒園・入学進級のサイクルに突入するのだ。

で、先日、近隣のとある幼稚園が「男の子を持つお母さん方」に人気だという話を聞いた。どういうことかと聞いてみると、その幼稚園には男性の先生が数人いて、男の子のいい遊び相手になてくれるというのだ。

キャッチフレーズは「立ちションも教えます」。

広告文句としてはユーモアもあってなかなかふるっているが「え!?」と思ったのも事実。

「それって、お父さんのやるべきことじゃないの?」

お母さん方も、そうは思わないですか?

立ちションのしかたまで、幼稚園とか学校にお世話になる必要があるのか?

そしたら、男の子を持つお父さんは息子にいったい何を教えるというのか?

勉強? 仕事? スポーツ?

家事や育児に参加するお父さんは増えているようだが、それでも「おっぱいとオムツの取替えだけは妻まかせ」という人はまだ多いと聞く。

おっぱいだけいはどうしようもないが、オムツだの立ちションだの、いわゆる「下半身の営み」は、人間の生きる根本に関わることだ。

その根本部分の面倒を見たり、感情を共有したりすることって、何よりも子育てにおいて何よりも重要なことなのではないか、と思う。

いくらサッカーや野球が上手く、勉強や仕事が教えられるリッパなお父さんでも

(もちろん、これらが教えられればカッコイイけど、より上手いおじさん・お兄さんや、プロのコーチがもいっぱいいる) 人間同士が繋がるための本質的な部分を素通りしていたら、本当の父子の絆というのは育まれないのではないだろうか?

それなくして「親子のコミュニケーション云々」と言ったって、うわべだけの、それこそ“きれいごと”に過ぎないのではないだろうか。

幼稚園児の息子を持つお父さん、オムツを素通りしてきてもまだ遅くない。

一緒に立ちション・ツレションしよう。

これぞ男同士の付き合いの基本。

子どもの心の奥深くにお父さんのやさしさ・あったかさ・頼もしさがオシッコのようにじんわり染み渡ります。

2012・1・14 SAT

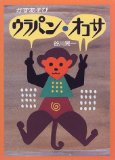

数あそびウラパンオコサのファンタジーワールド

小さく切り刻んで数が増えたリンゴと、ドカンと1個だけ丸ごとのスイカと、さあ、あなたはどっちに満足感を覚えるか……というのは、しょーもないナンセンスな比較だが、子どもにとっての数(算数、数学)というのは一種のナンセンス・ファンタジーである。

実際、「不思議の国のアリス」の作者であるルイス・キャロルは数学者だった。そう思って読むと、あの大きくなったり小さくなったり、首が伸びたり縮んだりするクールでシュールな「不思議の国」の世界観は、数学的なニュアンスを帯びているのが分かる。

このお話は出来ればディズニーでなく、テニエルという人の原画の挿絵が入ったバージョンで読むことをオススメしたい。やさしくポップなディズニーの絵を見慣れていると、こちらはユーモラスだけどちょっとグロテスクで怖い感じがするので嫌い、という人も多いのだが……。