- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

777

素数である7は神秘のムードをまとい、

マジックナンバーとして古今東西、一目置かれてきた。

その7が3つ並ぶ(3ももちろん素数でマジックナンバー)

令和7年7月7日は大ラッキーデイ!

と大騒ぎになることもなく過ぎ去ろうとしている。

思い返すと、7はやはりミステリアスな数字。

かの「ノストラダムスの大予言」も、

空から大魔王が降ってくるのは「7の月」だった。

他の数字だったら、あそこまで話題にならなかったのではないか。

おとといの予言だか予知夢だかの「7月5日」も、

本当は7月7日にしたかったのだと思う。

でも、777だと、さすがに出来過ぎ感がするので、

少しずらして5日にしたのだろう。

「セブンイレブン」が成功したのは、

もちろんコンビニエンスストアという

新しい商形態を生み出したからだが、

「7(セブン)」のマジックも侮れない。

11も素数。素数を二つ並べ、韻を踏み、語感も抜群。

もともと午前7時開店、午後11時閉店という営業だったので、

理屈も整い、説得感も抜群。

誰でも一発で覚えられる最強のネーミングだ。

もし店名が「セブンイレブン」でなかったら、

コンビニエンスストアはこれほど普及しなかっただろう。

というのは言い過ぎ?

世の中のことはともかく、

自分の人生で7がつく日に何か大きな出来事があっただろうか、

と思い返してみた。

2つ思い当たった。

息子の誕生日が5月17日。

父の命日が12月17日。

ついでに言うと、祖父の享年が77歳だった。

こうなると、自分の命日や享年が気になるが、

それは考えずにおこう。

雨が降らなかったので、織姫と彦星は無事に会えただろう。

7は星や宇宙とも相性抜群。

ウルトラセブンもシックスやエイトじゃサマにならない。

やっぱりセブンはミステリアスでファンタジックで大好きだ。

佐野元春朝イチ出演 本物の還暦ロック

NHK朝イチ・プレミアムトークに佐野元春がゲスト出演。

僕は見ていないが、カミさんが見て「カッコイイ」と感激。

いろいろ内容についても教えてくれた。

ネットでも盛り上がり、ひと騒動だったようである。

佐野元春は若い頃よりカッコよく、

全世代にメッセージを伝えられる数少ない「ポオラ・スター」だ。

いま還暦を超えて活躍するミュージシャン・

アーティストは珍しくない。

いったん消えたが、高齢化する世の中の様子を見て

「まだできそう」と思って戻ってきた人もいるだろう。

あるいは、視聴率を取れるネタに困った

テレビなどのメディアに呼ばれるのかもしれない。

ただ、多くはどうしても「あの頃はよかったワールド」になり、

かつて青春を共有したファンたちが、彼・彼女らを囲んで

懐メロという暖炉であったまる――

という同窓会みたいな図式になっている気がする。

いわば懐メロ専門スターが増えているのだ。

それが悪いことだとは言わない。

懐メロで心を癒し、過去を振り返ることも大切だと思う。

でも終始それでいいのか?面白いのか?

全部でなくていいが、できれば半分、

せめて2,3割くらいは現役感・未来感があってほしい。

それに齢を取ると、その人の生き方が自然と佇まいに現れる。

どんなに着飾ろうが、若づくりしようが、

カッコよくはならない。

若い頃なら許された、だらしない言動、

人を不愉快にさせるような言動は、

無意識のうちに、かなり醜い形で表に出てしまう。

逆に誠実に、自分らしく生きてきた人はカッコよくなっていく。

これはミュージシャンや芸能人に限った話ではないと思う。

佐野元春が歳を取れば取るほどカッコよくなっていくのは、

おそらくそうした原理が働いているからだろう。

バックバンドやスタッフに恵まれているのかもしれない。

しかし、それは彼の才能と人柄、

もっと具体的に言えば、時代に応じて表現を変えつつも、

一貫して自分の思いや意見を、

誠実に音楽にし続けてきたからこそ、

強い味方となる周囲の人々を引き寄せるのだ。

むかし、「つまらない大人にはならない」と吠えていた

ミュージシャン、アーティストは大勢いた。

そのうち、何人がそれを実践できただろう?

いま、実践しているだろう?

佐野元春はつまらない大人にならなかった。

70歳に近くなった今、自信を持って

「ガラスのジェネレーション」をリメイクし、

魂を込めて歌える彼を、リスペクトせずにはいられない。

小さな生き物たちの夏ものがたり

7月の声を聴くと、すぐに近所の公園でセミが鳴きだした。

やつらはカレンダーがわかっているらしい。

というわけで、いよいよ夏本番。

といいたいところだが、もうとっくに夏は真っ盛り。

関東はまだ梅雨明けしていないが、連日の暑さでうだっている。

そういえば雨が少なくて暑すぎるせいか、

近年、カタツムリをあまり見かけない。

息子がチビだったころには、

いっしょにでかいカタツムリを見つけて喜んでいた。

前の家の庭にもガクアジサイの葉の上を

よくノロノロ歩いていた。

今は家を出てすぐに大きな公園と川があり、

草木も豊富、アジサイの花も咲いているのだが、

カタツムリをまったく目にしない。

まさか知らぬ間に絶滅したのではないかと、

ちょっと心配になる。

夏になると、生き物たちの活動は活発になる。

昨日は廊下の窓にぺったりとヤモリが貼りついていた。

ガラスにへばりついていると、

ひんやりして気持ちいのかもしれない。

ちょっと窓をズラしてやると、

驚いてペタペタ動きまわる。

ヤモリは可愛いし、家を守ってくれる「家守」なので愛している。

トカゲもちょろちょろしていて可愛い。

このあたりの輩は高速移動できるからいいが、

悲惨だなと思うのはミミズである。

ここのところ毎日、

道路のアスファルトの上でひからびているミミズに出会う。

それも一匹や二匹ではない。

赤黒くなったゴム紐状のミミズの乾燥した死体が

数メートルおきに道路の上に貼りついているのだ。

まさしく死屍累々という言葉がぴったりである。

それにしても、なぜだ?

果てしない砂漠の真ん中で息絶えてしまった、

無数のミミズたちに僕は問いかける。

おまえたちは土の中で生まれたのだろうに、

なぜこんな真夏の日にアスファルトの上にはい出てきて

熱線で焼かれて死ななくてはならなかったのか?

なぜ故郷をあとにしたのか?

なぜ命がけの旅に出なくてはならなかったのか?

この道路の向こう、この地獄を超えた先に、

おまえたちの目指す楽園があったというのか?

それはあの植え込みか、草むらか?

もちろん、誰も答えてはくれない。

ヤモリやトカゲのように高速移動できれば。

セミやハチやチョウのように空を飛べれば。

せめてバッタのようにピョンピョン跳ねることができれば。

しかし、ミミズはミミズ。

地を這い、土に潜る。

それが宿命づけられた生き方だ。

その生き方を目指して、ここでお天道様に焼かれて死ぬのなら、

それは本望だと、ミミズ生をまっとうできたのだろうか?

というわけで死屍累々の写真も撮ってみたが、

ちょっと悲惨過ぎて載せられない。

ま、元気溌剌のヌルヌルしたミミズくんの写真を見るのも

いやだという人が多いだろうが。

なので本日は、クールビズしている

元気なヤモリくんの写真だけにしておきます。

綾瀬はるか「ひとりでしにたい」大ヒットで 1億総終活時代到来

NHK・綾瀬はるか主演の終活ドラマ

「ひとりでしにたい」が大人気で、大河・朝ドラを凌駕する勢い。

カレー沢薫の同名マンガをドラマ化した作品で、

僕も土曜日に見たが、確かに面白い。

それにしても僕の中では、

綾瀬はるかはまだ若手女優だったのに、

そんな、終活なんて…と思って調べたら、彼女ももう40。

役柄はもっと年上の設定らしいが、

もはや40から終活を考えるのが当たり前になってきたようだ。

そういわれてみると、4月に参加したデスフェスの

スタッフも多くは40代

(はっきりとは知らないが、平均とったら多分)。

来場者もそのあたりの人が多かったような気がする。

今や60・70代よりも40・50代のほうが

しっかり死生観を持っており、終活に熱心なのではないか?

それどころか、20・30代も

「今から終活だ!悔いなく生ききるぜ!」と言っている。

どうやらがんばって終活するためには、

若いエネルギーが必要なのだ。

60・70代からじゃ遅すぎる?

いったいどうなっちょるんじゃ?

あっという間に1億総終活時代に突入だ。

「ひとりでしにたい」本当に面白いので、

観てない人は、NHKプラスで観てみてください。

電子書籍「僕たちはすでにセンチメンタルなサイボーグである」

無料キャンペーンは本日終了。

ご購入ありがとうございます。

よろしければレビューをお願いしますね。

母の命日に自分の女運について考える

むかし、女ともだちから

「あんたは釣った魚に餌をやらないタイプだね」

と言われて、割とショックを覚えた。

でも、なかなか彼女は鋭かった。

確かに思い返すと、若い頃はつき合った女の子に

いろいろ申し訳ないことをしたような気がする。

女は好きだし、愛すべき存在だと思うが、

同時にめんどくさかったり、怖かったり、

時々いやになったりもする。

それが態度や行動に出ていたかも。

その感情の遠因には、子供の頃、

母と叔母と祖母と、同じ家で三人の女と

一緒に暮らしていたことがあるのかもしれない。

その頃は母のことがあまり好きではなかった。

よく怒られたからである。

叔母と祖母はそれを見ていたせいか、

僕にやさしく、猫かわいがりした。

それを見た母の心中が穏やかであるはずがない。

だから、母と叔母・祖母は仲が悪かった。

一触即発みたいなこともしばしばあったような気がする。

母は母親であるがゆえに、叔母や祖母のように

むやみに僕を可愛がれない悔しさがあって、

よけいにイライラを募らせたのだろう。

なんだかみんな自分のせいみたいに思えて、気が重たくなった。

父や叔父と、男同士でいるほうがよっぽど気楽だった。

べつにモテたわけではないが、それでも思い返すと、

女運はよかったのかもなと思う。

思い出の中の女は、みんな可愛い。

この齢になると出会いも限られてくるので、

あとは身近に残っている身内--カミさん、義母、妹たちが

できるだけ穏やかに暮らせるよう努めるだけだ。

みんな齢を食ってしまったが、

女はいつまでも女であり、大半は娘時代と変わらない。

こんな言い方は何だけど、ちゃんと釣った魚にごはんあげてます。

今日は母の命日だった。

天国では僕に免じて、叔母や祖母と仲良くやってほしい。

夫の精神的支配を受けた女性の話

うちのカミさんは鍼灸治療をやっているが、

話を聴いていると、患者さんの半分くらいは

精神疾患のせいで体もおかしくなっているようだ。

今日も不登校の高校生が

いきなり予約の合間を縫って昼食の時間に来たり、

「30年以上、一人で外出できなかった」という

60代の女性が診療を受けに来たと言う。

後者は、旦那の精神的支配を受けていて、

結婚して30年余りの間、

友だちとの付き合いはおろか、

買物も外食も、ひとりでは出してもらえなかったそうだ。

本当か? と耳を疑ったが、

いまだに一人で店に入れないという症状があるところを見ると、

どうも9割がたは本当のことらしい。

村上春樹の小説の中で、

金持ちではあるけれど、そういう恐ろしい価値観の男と

結婚してしまった女性の悲劇が

書かれてあったことを思い出した。

これは立派な精神的虐待だと思うが、

ひと昔前までは、

そんなに表立った問題にはならなかったのだろう。

もしかしたら今の50代以上--

昭和に生まれ育った女性では

そんなにレアなケースでもないのかもしれない。

その女性の場合は、子供がいないのも悲劇だった。

子供がいれば若い世代に救い出されたかもしれないし、

旦那の意識も変わっていた可能性もある。

結局、その旦那は3年前に借金を残して突然死んでしまった。

経済的には親戚のお金かなんかで助かったようだが、

彼女の病気はそのまま残った。

もう支配者がいないので自由なはずなのだが、

長年しみついた習性で一人で外出するのが難しい。

おそらく夫婦間で共依存の関係が出来上がっていたので、

自分で考え、行動することができなくなってしまったのだろう。

その女性がどういうきっかけで

来院することになったのか聴いてないが、

カミさんのところに来られるようになっただけ

治癒に向かっているのではないかと思う。

どうも買い物や食事に出かけるのは

「娯楽」として植えつけたらしく、

それを30年以上も禁じられていたので、

自分でも「娯楽=贅沢、無駄、悪」

みたいな意識が貼りついているらしい。

カミさんは、ひとりで喫茶店やレストランに入ることを

一つの目標にしなさいと言っているらしいが、

まだ実現できず、なかなか難しいようだ。

こういう話を聴くと、結婚とか、夫婦とか、

家族といったもののネガティブな面について考えてしまう。

よけいなことかもしれないが、

結婚ハッピー、夫婦なかよし、家族バンザイといった

画一的な価値観は怖い。

もちろん、明るく考えたほうがいいが、

そうしたダークな面があることも

常に心の片隅に置いておいたほうがいい。

そして、自分の間違いに気づいたら、

たとえ年寄りになっていても、

人生やり直す勇気を持つべきだと思う。

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面

前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、

河童伝説の顛末を紹介したが、

いよいよ後編では本丸である。

住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、

快く承諾してくれた。

住職が大切そうに持参したのは、

見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。

よく見ると表面がややぼこぼこしており、

いかにも古い時代の手作り感が漂っている。

蓋は何度か作り変えられているそうだが、

壺本体は実に700年以上前のものだという。

「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」

住職がひっくり返すと、

底には「祖母懐」という文字が刻まれている。

●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産

「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。

これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、

温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。

愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、

そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。

さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。

「加藤四郎左衛門景正」

これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。

加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、

一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、

帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。

現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、

景正を祀った「陶彦社」が存在する。

「本物なら国宝級の品物です。

ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、

鑑定などしてもらったことはありません」

住職は笑いながら説明してくれた。

「河童からもらいました」と言えば、

鑑定士はどんな顔をするだろう?

そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら

どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。

さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、

粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。

そのため表面に痘痕のようなぼこぼこした跡が残り、

焼き上げた後に石が出てくるような荒々しさが

四郎左衛門の作風だったそうだ。

確かに、目の前の壺も実に味わい深い、

野趣に富んだ風合いを見せている。

●いよいよ河童のせせらぎ体験

「河童はこれを置いていくときに、

『この中に河津川のせせらぎを封じ込めました。

これを聴いて私を思い出してください。

この川の音が聴こえる限りは、

私はどこかで元気に暮らしていますから、

和尚さん、安心してください』と言い残して去っていったんです」

住職の説明を聞いているうちに、だんだんと期待が高まってくる。

果たして本当に河童の封じ込めたせせらぎが聴こえるのだろうか?

「どんな壺でも、こうやって耳を近づけて聴くと、

ぼーっという音は聞こえるものなんです。

それは容器の中で風が流れる音で、

貝を耳に当てたときにも同様の音が聞こえるので、

お分かりかと思います。

しかし、この壺の場合はそれだけでなく、ぼーっという音の中、

下の方からぴしゃぴしゃっという感じの、

小さな水が流れる音がします」

住職に促され、恐る恐る壺の口に耳を近づけてみた。

最初は確かにぼーっという、よくある空洞音が聞こえる。

しかし、じっと耳を澄ませていると……あった!

確かに奥の方から、ぴちゃぴちゃという水の音らしきものが

聞こえてくるではないか。

まさに小川のせせらぎのような、

優しい水の流れる音が壺の奥底から響いてくる。

思わず身を乗り出して、もう一度しっかりと耳を当て直してみた。

やはり聞こえる。確実に水の音である。

正直、最近なかった、一種の感動に背筋がゾクゾクした。

●プロの最新機材で録れなかった音が、

子供のラジカセで録音成功

住職によると、この不思議な音を録音しようと、

NHKが高性能のマイクを持ち込んで挑戦したことがあるという。

しかし、どんなに頑張っても音を捉えることができなかった。

「ところが、近所の子どもがこの音を録りたいといって、

ラジカセみたいなもので録ったら録れたんです」

なんとも不思議な話である。

最新の録音機材では録音できないのに、

子どものラジカセでは録音できる。

まるで河童が、純真な心を持つ者だけに

水音を聴かせてくれるかのようだ。

試しに僕も自分のICレコーダーを取り出して録音を試みてみた。

すると、どうだろう。確かに音が録れているではないか。

後で家に帰って聞き返してみると、

確実にせせらぎの音が記録されている。

超うれしい!

これは一体どういう現象なのだろうか。

科学的に説明のつく現象なのか、

それとも本当に河童の仕業なのか。

真相は定かではないが、確実に言えるのは、

この壺から不思議な音が聞こえるというのは、

真実であるということだ。

●豪雨の前兆を知らせる、河童からの警告

住職の話では、この壺にはさらに不思議な力があるという。

豪雨などで河津川が氾濫しそうになった時、

壺の中でゴウゴウと唸りが聞こえ、

洪水を予告してくれるのだそうだ。

「今でも川の音が聞こえるのですが、

河津川の水位が上がりそうな時など、

壺がいつもと違う音を立てて知らせてくれることがあります」

これは確かめようがなかったが、

もし本当だとすれば、

河童は命の恩人である和尚への恩返しとして、

災害から人々を守り続けてくれているということになる。

●禅の教え「不立文字」と河童の壺が奏でるハーモニー

ここで住職は、この河童伝説に込められた深い意味について語ってくれた。

「お寺にこの昔話が伝わっているのは意味があると思うんです。河童は『これを聴いて私を思い出してください』と言っています。

ですから、この音を聴くと、今でも河童はこのあたりに暮らしているのだ、

と思いを巡らせることができます」

その上で住職は、禅宗の根本的な教えである

「不立文字」(ふりゅうもんじ)について説明してくれた。

「達磨大師の教えに『不立文字』というものがあります。

これは、人は書かれている文字を真実と思い込み、

それに惑わされてしまうという教えです。

実は文字では真実は伝わらない、ということなんですが、

例えば、こういう音を聴いたり、においを感じたり、

肌で感じたりすることで、

現実には目に見えないものに思いを馳せたり、

いろいろな想像・連想ができたりする。

そうしたものも『不立文字』の教えに入るんです」

なるほど、これは深い話である。

現代社会では膨大な量の文字情報に囲まれ、

さらにAIが生成する映像や音声なども加わって、

僕たちはそれらに振り回されがちだ。

しかし禅の教えによれば、真実は文字や人工的な情報では伝えられない。

むしろ五感を通じて感じ取るものの中にこそ、

真実が隠されているというのだ。

「人間が本来持っている『仏性』を大切にして、

自分で感じなさいという教えです。

現代社会では、テレビやインターネットを通じて

文字・映像・音声などになった膨大な情報が入ってきて、

皆さん惑わされますから。

こういうものを聴いて『あ、河童生きてるかも』と

想像力を膨らませるのも、不立文字の実践なんだよ、

という教えが、

この伝説に詰まっているんじゃないかと思うのです」

●「衆生本来仏なり」-河童が教えてくれる仏の心

住職はさらに続けた。

「人間は『衆生本来仏なり』という言葉にあるように、

もともと仏の心を持っています。

ところが、現実の社会で生きるうちに、

心にたくさんの垢がこびりついてしまう。

真実を見るのは、それを落としていくことが必要なんです」

これも禅宗の重要な教えの一つである。

すべての人間は本来、仏と同じ清らかな心を持って生まれてくる。

しかし生きていくうちに、さまざまな欲望や偏見、

先入観といった「垢」が心に付着してしまう。

その垢を落とせば、本来の仏性が現れるという考え方だ。

河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、

その心の垢を洗い流してくれる効果があるのかもしれない。

現実の利害関係や損得勘定を離れ、純粋に音に耳を傾ける時、

僕たちは本来の清らかな心を取り戻すことができるのだろう。

「うちのお寺はこうした佇まいなので、訪れた方は皆さん、

実家とか故郷に帰ってきたようで落ち着くとおっしゃいます。

昔ながらの趣を残した、癒しの空間だと評価されるんです。

ですから、そんな中で、こうした体験をすると、

より心に響くのかなと思います」

確かに、栖足寺の境内は不思議と心が落ち着く場所である。

現代的な装飾や人工的な美しさとは対極にある、

素朴で自然な美しさがそこにはある。

そんな環境の中で河童の壺の音に耳を傾けると、

日頃の雑念が自然と消えていくような感覚を覚えるのだ。

●現代人に必要な、河童からのメッセージ

河童の壺から聞こえるせせらぎの音を体験して、

僕は深く心を動かされた。

これは単なる音響現象以上の何かがある。

人はみな心に仏性を持っており、

それによって、せせらぎの音を聴くことができる。

虚実入り混じったネット情報に翻弄される現代人にとって、

こてはとても大切な体験であるように思える。

SNSで飛び交う断片的な情報、

ニュースサイトに踊る刺激的な見出し、

AI生成による真偽不明の映像や音声、

誰かの偏った意見が拡散される炎上騒ぎ--

僕たちは日々、膨大な「情報」に囲まれて生きている。

そして知らず知らずのうちに、それらの情報に振り回され、

本来の自分を見失ってしまっているのかもしれない。

そんな時、河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、

僕たちに大切なことを思い出させてくれる。

文字や人工的な情報で表現できない真実が、

この世界にはあるということ。

そして、その真実は五感を通じて、

心で感じ取るしかないということを。

●科学では説明できない不思議と、それを受け入れる心

この河童の壺の音について、

科学的な説明を求めたくなる気持ちもある。

壺の形状による音響効果なのか、

それとも何らかの物理的現象なのか。

しかし、そうした科学的説明を求めること自体が、

実は「情報に惑わされる」ことの一例なのかもしれない。

大切なのは理屈ではなく、

その音を聴いて何を感じるかということなのだろう。

最新の科学技術よりも、

純真な心の方が真実に近づけるということなのかもしれない。

河童が和尚に「私を思い出してください」と言い残したように、

この音を聴く時、

僕たちは「河童とは何か?」について思いを馳せることになる。

河童が実在するのかどうかは問題ではない。

大切なのは、その存在を通じて、

自然との調和や他者への慈悲といった

大切な価値を思い出すことなのだ。

●あなたの心の中の河童に出会うために

700年という長い年月を経ても、

河童の壺は今なおせせらぎの音を響かせ続けている。

伊豆に来たら、河津に来たら、

ぜひ河童寺・栖足寺を訪れてみることをお勧めしたい。

ただし、河童の壺を体験したい場合は、

この壺が寺宝中の寺宝であるため、

必ず事前に連絡を入れて準備をしてもらう必要がある。

そこで、あなたも河童の封じ込めた

せせらぎの音を聴いてみてほしい。

音が聞こえるかどうかは、あなたの心の状態次第かもしれない。

日頃の雑念を捨て、素直な気持ちで耳を傾けてみよう。

もし音が聞こえたなら、

それはあなたの心の中に仏性が息づいている証拠だ。

そして、河童という架空の存在を通じて、

自然への畏敬の念や他者への慈悲の心を

思い出すことができるだろう。

あなたの心の中の河童に出会えるかもしれない栖足寺。

そして河童が、

人生で本当に大切なものを教えてくれるかもしれない。

文字や人工的な情報に疲れた、僕たち現代人にこそ、

河童の壺が奏でるせせらぎの音は、

きっと新鮮な感動を与えてくれるはずである。

(おわり)

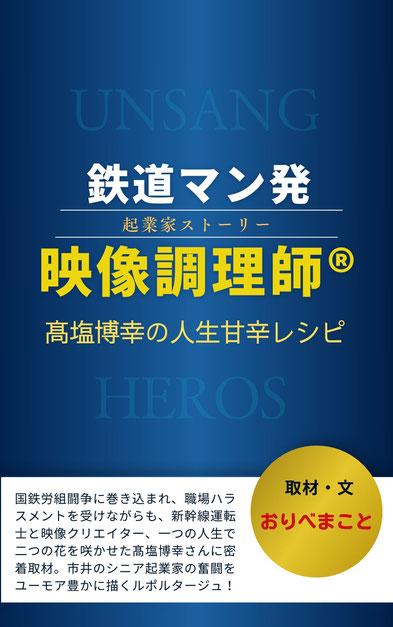

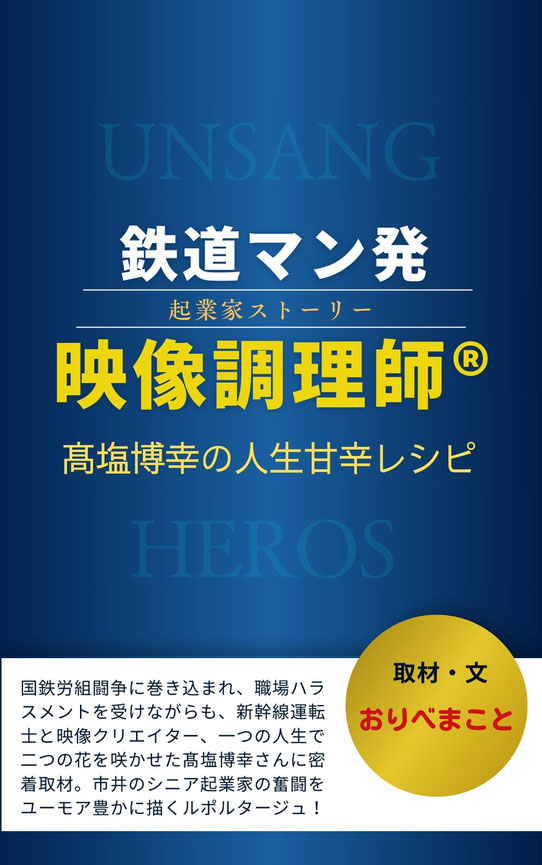

本日より無料キャンペーン「鉄道マン発映像調理師®」

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、

そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、

還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、

彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、

心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、

笑いあり涙ありの起業ストーリー!

本日6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで

発売記念 6日間無料キャンペーン実施

このチャンスをお見逃しなく!

もくじ

第1章 高塩さんと映像の仕事

映像調理師®高塩博幸

エンディング産業展2022

倫理法人会での人脈から映像制作を受注

おいしい料理は“下ごしらえ”から

その人のストーリーを見つける作業

運転士の教官として培ったインタビュー術

AIなど最新ツールの駆使

ユニークなサービスメニュー

★ 自分史・遺言ムービー「nokosu」

★ nokosu 周年映像制作

★ 家系史継承箱《メモリアルボックス》

★ 死後の自分史

★ 子ども史・子育て自分史

●講座開設

★ 講座「スマホで自分史動画を作ろう!」

★ 講座「AIを使ってコマーシャル動画をつくる」

なぜ人は自分史を作ろうとするのか?

第2章 高塩さんの起業家スピリット

誰もがアーティストになれる

人生百年時代のチャレンジャー

ケンタッキーおじさんでもよかった

芸術と起業の街・足立区北千住からの再出発

映像調理師®誕生の舞台裏

映画より映写室が好きな子ども

きみは「ポピュラーチューズデイ」を聴いたか?

コンサートで音響アルバイトを経験

あんた、学校行ってどうするの?

高塩家のファミリーヒストリー

日本電子工学院と国鉄のW受験

第3章 高塩さんのJR東海道中膝栗毛

クリスマスエクスプレスに涙ぐむおじさん

花形鉄道マン

昭和の「青春18きっぷ」

国鉄百年の盛衰

組合闘争に巻き込まれて

「会社のイヌ」と呼ばれて

出世の秘密

JR東海出世街道

人生の憂鬱な昼下がり

鉄道マン最後の日

第4章 高塩さんと終活映像市場

高齢化社会における終活市場の拡大

映像が紡ぐ、新たな人生のしまい方

終活映像市場に輝く、ブルーオーシャンスターズの価値

映像調理師®の理念

欲しいけど欲しくない:終活映像営業の難しさ

終活映像市場に咲く、高塩博幸の営業哲学

新しいアプローチ

第5章 ブルーオーシャンスターズの未来

AIの進化を追いかけて

高塩式AIディレクター構想

10年後・20年後の世界を見据えて

「停止位置不良」の夢を見た人、来たれ!

鉄道マン発 映像調理師® 無料キャンペーン開催

今、60歳が人生の新たなスタート地点

シニアも若者も必読!生き方に悩む人のためのリアルな参考書

鉄道マン発 映像調理師®

高塩博幸の人生甘辛レシピ

https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX

6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで

発売記念 6日間無料キャンペーン実施

このチャンスをお見逃しなく!

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、

そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、

還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、

彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、

心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、

笑いあり涙ありの起業ストーリー!

映画「エイリアン」とアンドロイドたち

ここのところ、急にまたSF映画が見たくなって、

ほとんど連日何かしら見ている。

今週はエイリアンシリーズを鑑賞。

シガニー・ウィーバーが主役のリプリー中尉を演じた1~4は、

SFホラーとして、単純に恐怖し、楽しめる部分と、

それだけで終わらない哲学的考察がミクスチャーされていて、

今、通して見ると当時とは違った印象・味わいがある。

●20世紀末20年の科学の進歩の集大成

この1~4は、1970年代の終わりから90年後半まで、

約20年の間に作られており、

この間の現実の人間社会の変化--

女性の権利の拡大と深化、ロボット・AI技術の発展、

クローン技術など、生命工学の進化などを積極的に取り入れ、

それらのエッセンスが絶妙な塩梅で織り込まれている。

また、初代監督リドリー・スコットの功績を引き継ぎ、

2でジェームズ・キャメロン、

3でデビッド・フィンチャー、

4でジャン・ポール・ジュネという

強烈な個性を持つ巨匠たちが、

それぞれ独自の美学と演出術を持って、

1本1本色合いの違う、独立した作品でありながら、

しっかりつながった物語を構成していることが、

このシリーズの成功要因になった。

●各物語のキーパーソンとなるアンドロイド

第1作における、ハンス・リューディ・ギーガーのデザインによる

最凶の宇宙生物エイリアンの登場は、

斬新でオリジナリティ豊か、

そして、怖さ・気持ち悪さの点で、衝撃度満点だった。

しかし、回数を重ね、見慣れてくると、

やはりその怖さ・気持ち悪さのインパクトは薄れてくる。

エイリアンシリーズの名作たる所以は、そこを補うために、

どんどんストーリーを拡大・深化させていったところにある。

そのキーとなるのが、ロボット(アンドロイド)の存在だ。

どの作品にも必ず人間そっくり(実際に俳優が演じている)の

アンドロイドが登場し、

その策略と行動が大きくドラマを動かしていく。

第1作のオリジナル脚本で、

どこまで設定が作られていたのか定かでないが、

宇宙開発事業を行う民間企業のシステムの一つとして、

彼らの頭脳(AI)は重要な役割を担い、

表向きの事業とは異なる、

隠された裏ミッションの担い手として暗躍するのである。

そして、これらのアンドロイドが、エイリアンに匹敵するほど、

怖くてグロテスクで気持ち悪い。

第1作の「アッシュ」も、第2・3作の「ビショップ」も

最後に人間やエイリアンに破壊されるのだが、

引き裂かれた体の内部は人間の内臓っぽかったり、

体液みたいなものが出てきたり、

半壊してボロボロの姿になっても機能できたりするシーンは、

なまじ人間そっくりなので、思わず目を背けたくなるぐらいだ。

第4作の「コール」は、

当時の人気若手女優ウィノナ・ライダー演じる女性型だったので、

さすがに他の二人みたいな凄惨な目に合わせるのは

スタッフも気がとがめたのか、

銃で撃たれるだけで済み、ラストまで原形をとどめて生き残る。

●仕事優先の機械人からヒューマンタッチな仲間への変遷

注目したいのは、シリーズにおける

これら「エイリアン・ロボット」の変遷だ。

第1作の「アッシュ」は宇宙船の科学担当者として、

割と単純に人間と敵対する(サンプル採取のため、

エイリアンの元を船内に招き入れる)、

割と単純な、お仕事最優先の機械的なロボットだ。

第2作の「ビショップ」はこれよりちょっと複雑化し、

最終的にリプリーたちをエイリアンから救う

「人間の味方」になる。

そして第3作では彼と同じ俳優が演じる、

「人間のビショップ」が、

企業のアンドロイド開発者=リプリーの敵対者として現れる。

同じ顔かたちでありながら、

ロボットよりも人間のほうが冷徹なのである。

第4作の「コール」は、前2体とは対照的に、

人間的な感情を持ち、

(エイリアンを宿した)リプリーを殺す使命を持って現れるが、

人間的な感情を持つ、いわゆる不良品のロボットで、

最後にリプリーと仲間になる。

日本では「アトム」や「エイトマン」のような

漫画で描かれたように、いくら強くて優秀でも、

自分が人間でないことに悩み苦しむロボット、

あるいは、「ドラえもん」のように、

もともと人間の仲間・友だちみたいなロボットが主流だが、

欧米では、70~90年代の20年あまりで

従来のロボット観がかなり変わってきたようである。

それは「ターミネーターシリーズ」や「ロボコップシリーズ」、

「ブレードランナー」「AI」など、

この頃、立て続けに作られた、

他のロボット映画の影響も大きいだろう。

●人間観・ジェンダー観の変化がロボットを魅力的にした

しかし、それよりも大きいのは人間観の変化、

特にジェンダー観の変化かもしれない。

昔、何かの本で「男がロボット好きなのは、

子供を産まない(産めない)からだ」

というフレーズを目にしたことがある。

つまり、子供を産める女性に対抗して、

命の創造に関わりたいという潜在的欲求が男の中にあり、

ロボットへの興味・研究に向かわせる、というのだ。

こうした出産機能を基点に考えるジェンダー観は面白い。

ハリウッド映画には、おそらく1970年代初め頃まで、

「女・子供を映画のなかで殺さない」という不文律があった。

アメリカ社会(及び、日本も含む、西洋型社会全般)には

女性や子供は「善なるもの」「聖なるもの」の象徴であり、

侵してはならないもの、男が命を賭けて守るべきもの

と考えられていたのだ。

もちろん、病気や事故、あるいは戦争に巻き込まれて

恋人や家族が死ぬなどのエピソードはあるが、

それらは情報として処理されるか、あくまで美しく描かれ、

けっして血まみれになるようなシーンはなかった。

そして女性や子供の死は、

男が奮い立って行動するためのモチベーションになっていた。

それらは言い換えれば、女性や子供を弱き者、

男の支配下に置かれる者、でなければ、

女神や女王のように崇め奉る者といった意味があった。

それが60年代の変革を経て、劇的に価値観が変わり、

女性も男性と対等の自立した人間として

描かれるようになっていく。

1979年に初登場した、シガニー・ウィーバー演じるリプリーは、

女神でも聖女でもなく、リアルな自立した人間として活躍する、

新しいタイプの女性ヒーローだったと思う。

彼女は自分のゆるぎない価値観と使命を持ち、

エイリアンと闘うヒーローとして描かれるが、

それゆえ、かつての映画の女性像からは想像もつかない、

相当ひどい目に遭わされる。

死んで生き返り、エイリアンとの「あいのこ」になり、

おぞましい姿をさらすことにもなる。

そうした惨劇のなかから

女性主人公ならではのテーマ「命の創造」をビビッドに提示する。

さすがにウィーバーの出演は4で終わるが、

最後の作品では、フランス人監督ジャン・ポール・ジュネが

グロテスク極まりない、リプリー最後の戦いを描きつつ、

「アメリ」「ロストチルドレン」のような寓話的な余韻を残し、

いったん、エイリアンシリーズの幕を下ろす。

そして、ジュネの残した余韻を受けて、

初代監督リドリー・スコットが再登板し、

「プロメテウス」「エイリアン・コヴェナント」

といった前日譚--21世紀の「エイリアン」を製作する。

エイリアンとジェンダー観の変化については、

また別の機会に詳しく書いてみたい。

●未来の記憶から生まれるコンテンツ

現実の科学技術の進歩を踏まえて作られた

20世紀末のSF映画だが、

昨今の技術の進捗状況は、これらエイリアン映画などの世界を、

そう遠くない未来に実現させてしまいそうな勢いがある。

もしかすると人類は未来の記憶を持っていて、

そのヴィジョンに向かって突き進んでいるのかもしれない。

SF映画はそれらの記憶を表現するコンテンツの一つなのだ。

おりべまこと電子書籍最新刊

エッセイ集:AI・ロボット2

僕たちはすでに

センチメンタルな

サイボーグである

近日発売!

AmazonKindleにて

世界のエンディングの潮流は、エコ葬と安楽死

最近、墓じまいや相続問題など、

日本でも終活の話題が増えているが、

海外に目を向けると、世界の葬儀・終活の焦点は、

安楽死とエコ葬に傾いているようだ。

●英国で安楽死法案が成立目前

いま、英国では安楽死法案が下院での審議を通り、

6月には上院での審議に移るが、

この法案が成立するのは、ほぼ確実と言われている。

すでにスターマー首相も支持を表明しており、

BBCニュースなどで昨年末から

頻繁に審議の様子が報道されている。

日本では超高齢化社会・多死社会が

進展しているのにも関わらず、

長らく安楽死・尊厳死・自殺ほう助といった課題は、

ほとんど、まともに議論されてこなかった。

しかし、この英国の法案が成立したら、

何か大きな影響がおよぶかもしれない。

●この10年で安楽死が認められた国が・・・

少し前まで安楽死と言えば、

オランダとスイスしか思い浮かばなかったが、

現在はどうなのだろうと調べてみた。

2025年1月末時点でのデータだ。

・完全に合法化されている国・地域:

オランダ(2002年)

ベルギー(2002年)

ルクセンブルク(2009年)

カナダ(2016年)

コロンビア(2015年)

スペイン(2021年)

ポルトガル(2023年)

・部分的に合法化:

スイス(1942年から自殺幇助のみ合法)

ドイツ(2020年に憲法裁判所が自殺の権利を認定)

アメリカ(オレゴン州、ワシントン州など複数州で

医師幇助自殺が合法)

オーストラリア(複数州で合法化、

2019年ビクトリア州から開始)

・2023年(コロナ明け)以降の動き:

ポルトガルが2023年に完全施行。

英国は現在審議中(下院可決済み)

他に現在審議中・検討中の国を挙げると、

フランス(マクロン大統領が法案検討を表明)

イタリア(国民投票の動きあり)

アイルランド(市民議会で議論)

かなり衝撃的だった。

あくまで欧米に限っての話だが、

安楽死・尊厳死・自殺ほう助を認めた国は

この10年ほどで激増している。

●エコ葬も激増

一方、エコ葬も増加しているようで、

今世紀に入ってから、遺体をフリーズドライにしたり、

アルカリ溶液に浸して分解する水火葬、

土中の微生物を使って堆肥にする有機還元葬など、

さまざまな環境負荷の少ない葬法が考案されてきた。

どれも当初はキワモノ扱いだったが、

アメリカではすでに12州で有機還元葬も認められ、

水火葬も広がっている。

特にコロナ禍以降、この2,3年の変化は大きい。

安楽死とエコ葬は、まさに現代の葬儀・終活業界の

大きな潮流になっているのだ。

●何が人の心を、社会の常識を変えたのか

安楽死については、人権問題と深くかかわっているようだ。

「どう死ぬか」という個人の選択権の拡大、

医療技術の進歩で延命が可能になった一方での

「死の質」への関心、

超高齢化社会での終末期医療費の問題、

家族への負担軽減

といった視点が増加の要因になっていると思われる。

また、エコ葬については、

環境意識の高まりと持続可能性への関心

土地不足問題(特に都市部)

従来の墓地・埋葬への価値観の変化

樹木葬、海洋散骨、自然葬などの多様化

といった精神・ライフスタイルの変化が大きい。

両方とも、従来の「伝統的な死生観」から

「個人の価値観を重視する死生観」への転換を表している。

特にコロナ禍を経て、人々の死に対する考え方が

より現実的で個人的なものになったという面もあるだろう。

葬儀・終活業界としては、

これらの多様化するニーズにどう対応していくか、

また法制度の変化にどう準備するかが重要な課題になってくる。

あまり考えたくないという人が多いと思うが、

そう遠くない未来、日本でも今後、嫌でも

これらの議論をしなくてはならない時が来そうだ。

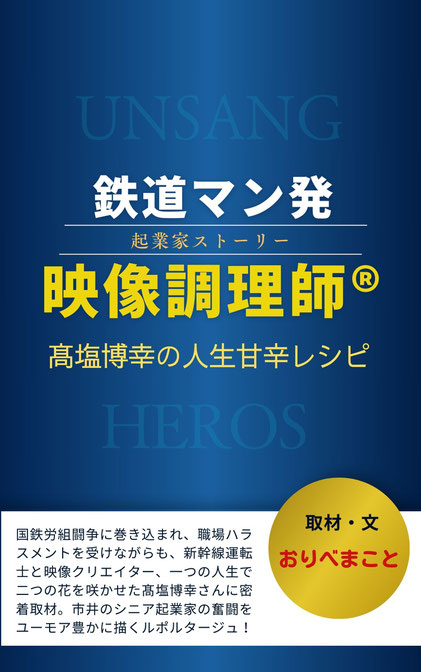

生き方に悩む人のためのリアルな参考書 「鉄道マン発 映像調理師®」

鉄道マン発映像調理師®

高塩博幸の人生甘辛レシピ

https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX

AmazonKindleより好評発売中 ¥800

国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!

(あとがきより)

彼の祖父の時代は、日本を欧米諸国に負けない、

近代的な文化国家にすることが、国民共通の目標でした。

また、父の時代は、敗戦によって物も心も貧しくなってしまった

日本を復興させ、豊かな社会を築くことが共通目標となりました。

しかし、高塩さんや僕の世代になると、

祖父や父の世代のような、誰もが共有できる目標は、

もはやありません。

それに代わって、僕たちひとりひとりが、

生きる目標や生きがいを設定しなければならない

状況が訪れているのです。

これは日本のみならず、経済的な成功を成し得た、

世界の先進国すべてに共通する課題でしょう。

「人生百年」と謳われる未知の世界は、

豊かでありながらも、未来に希望を見出しにくく、

不安があふれる世界です。

ここでは、60歳の還暦は、

かつてのように人生の終わりを意識し始めるのではなく、

新しく生き始める年代といえるかもしれません。

インターネットの普及、AIの進化によって、

僕たちの子供世代、孫世代も平等に知識や情報を共有しています。

子供や孫たちと、さらにそこに加わるであろう

AIやロボットたちと、

どんな人生を送り、どんな社会を築き、

どんな未来をめざせばいいのでしょうか。

そのために、あなたの生きた証、活動の足跡は、どう生かされ、

のちの時代にどんな響きを残すのでしょうか。

もし、あなたが、高塩さんに終活映像や人生ストーリーの

制作を依頼する機会があれば、

ぜひ、過去の記憶とともに未来へ向けても想像力を広げて、

想いを盛り込んでください。

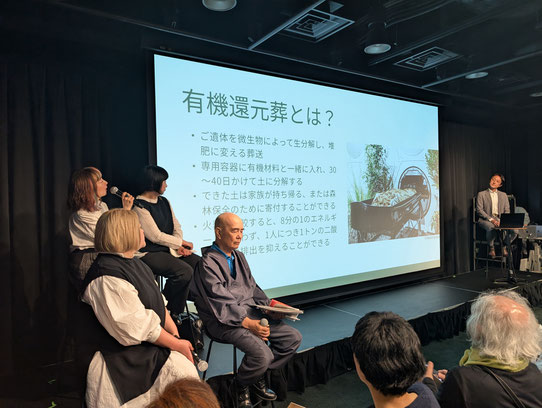

Deathフェスと有機還元葬のnanowaプロジェクト

●私が死んだら、お花たちよ

そのむかし、1970年代のこと。

イルカが「いつか冷たい雨が」という歌を歌っていた。

イルカとは「なごり雪」を歌う、

あのフォーク歌手のイルカのことだ。

「いつか冷たい雨が」の歌詞のなかには

「いつか私が死んだら、お花たちよ、そこから咲いてください」

といった一節があったことを覚えている。

自分が死んだら花になる・木になるという

夢想を抱く人は少なくない。

最近の樹木葬の流行は、そんな人々の願いを反映したものだろう。

この樹木葬、見た目は確かに美しく、

「自然に還った」感があるが、

粉砕した遺骨を樹木のあるエリアに撒く・埋めるだけなので、

実際に亡くなった人の遺体を栄養分にして

植物が育つわけではない。

ところが、これを実践する葬法が欧米で普及し始めている。

それが「有機還元葬」、別名「堆肥葬」である。

遺体を土の中に埋め、微生物を使って分解し堆肥に変える。

イルカの歌のとおり、あなたが死んだら、栄養のある土になり、

そこから花が咲き、木が育ち、森にもなりますよ、というわけだ。

●神仏の道理に悖る新葬法の開発者たち

環境問題の影響から、欧米では2000年代頃から

地球環境に負荷をかけない葬法=遺体の処理方法、

つまり従来の土葬や火葬以外の方法が

いろいろ考えられてきた。

考える人たちは真剣だが、

それを伝えるメディアの報道の多くはキワモノ扱いで、

「ほら、こんな面白い、でもちょっと怖い人や会社がありますよ」

といったニュアンスが強かったように思う。

はっきりと決めつけるわけではないが、

当時、葬儀に関してはまだ伝統的な宗教を尊ぶ傾向が強く、

新しい葬法の開発者たちは、神仏の道理に悖る者ども、

人間の尊厳をないがしろにする罰当たりな輩と見られていたのだ。

それがこの数年、潮流が変わってきた。

インターネットが浸透し、AIが広まり、

時代が変わり、世代も変わり、

「土に還る」「地球に還る」という思いを、

たんなる夢物語でなく、リアルなものとして、

肯定的に捉える人が世界各地で、

特に若い世代の間で増えているのではないかと思う。

●世界で普及の兆しを見せる有機還元葬

「有機還元葬」はそうした新葬法の代表格で、

呼び方や細かいシステムは違えど、

アメリカとドイツで幾つものスタートアップ企業が、

すでにビジネスとして営業を始めている。

営業しているということは、イコール、

法的に認められているということ。

実際、この先駆者たちは自治体に対して、

何度も粘り強くプレゼンを続け、ついに認可を勝ち取った。

ワシントンで、ニューヨークで、カリフォルニアで、

アメリカに限って言えば、2025年4月時点で

およそ4分の1の州、計12州で合法化されている。

メディアも、もはやキワモノ扱いできない状況だ。

ワシントン州 (2019年)

コロラド州 (2021年)

オレゴン州 (2021年)

バーモント州 (2022年)

カリフォルニア州 (2022年、施行は2027年)

ニューヨーク州 (2022年、施行は2024年8月7日)

ネバダ州 (2023年)

アリゾナ州 (2024年)

メリーランド州 (2024年10月1日施行)

デラウェア州 (2024年)

ミネソタ州 (2025年7月1日施行予定)

メイン州 (2024年)

僕はコロナ前から仕事で新葬法に関する記事を書いており、

冒頭のイルカの歌を思い出し、

有機還元葬はなかなかいいんでねーの、

土より生まれて土に還る。

僕も終わりが来たら、地球の一部になりたいと思っていた。

しかし同時に、これらは海の向こうの話で、

日本では到底無理だろうとも考えていた。

自分や家族をまんま土に埋めて、微生物に食わせるなんて、

考えただけでおぞましく、ほとんどの日本人は

拒否反応を示すに違いないと思いこんでいたのだ。

ところが、この有機還元葬を実現しようと

動いている人たちがいるのを知って仰天した。

それも「できればいいね」といったレベルでなく、

本気中の本気なのだ。

●nanowaプロジェクトの活動

このプロジェクト「nanowaプロジェクト」は、

年内にまず動物で、実際に国内で有機還元葬を行う予定で、

学者・研究者や、ある有名企業も支援に動いているという。

ちょうど1か月前、「4月14日は“よい死の日”」と謳って、

渋谷ヒカリエで6日間、Deathフェスという、

死をポジティブに考えようというイベントが開かれたが、

そこでもトークセッションの一つとして、

「有機還元葬」のコンセプト、

そして実現に向けた活動について語られた。

反響は大きく、

日本でも有機還元葬(堆肥葬)への潜在的なニーズは

決して低くないようだ。

実現にはもちろん法整備が必要で、

かなり厳しいのではないと推測するが、

この国は前例さえあれば、特にそれが欧米のものなら、

意外とあっさりクリアできてしまう可能性もある。

少なくとも安楽死・尊厳死よりもハードルは低そうだ。

まさか、自分が生きている間に、

この葬法がこの国で実現するとは(まだしてないが)

思いもしなかった。

「nanowaプロジェクト」のスリリングな展開は、

これから注目に値する。

認知症になると、それまでの愛はどこへ行くのか?

母の日。

スーパーマーケットがいつも売っているデザートに

ポチっと赤いシールを貼り付けて、

「花より団子」の「母の日スペシャル」を

用意していたので、買ってきた。

「2個入りだけど、母の日だから、おかあさんは1個。

僕らは子供だから半分ずつね」と言っても、

何のことやらさっぱり認知しない様子。

だが、何か、普段あまりお目にかからないものが出てきた、

しかも自分の好物のカテゴリーに入るものだ、

ということは何となくわかるらしい。

けれどもやっぱり1個まるまる食べてしまっては悪いと思うのか、

半分残したので、僕とカミさんで半分ずつ食べる。

これは母の愛なのか?

そう言うと、カミさんは、

「わたしたちに恩を売っておいたほうが、

後から何かと有利だと算段しているんでしょ」

と、クールな分析をする。

親子ではあるが、この二人の相性はイマイチなようだ。

義母は時々、僕に対して「だーい好き!」と言って、

ベタベタ抱きついてくる。

たぶん、毎日、お菓子をあげて面倒を見るので

そうなるのかと思うが、相性はいいのかもしれない。

好きでいてもらったほうが、

ある程度、言うことを聞いてくれるので、

こっちとしては助かる。

デイサービスのスタッフに対しても、相性のいい・悪いはある。

以前、毎週土曜日の送迎に来ていた

Sさんという30前後の若い男性が、大のお気に入りだった。

その人はもう2年以上前に辞めてしまったのだが、

いまだにその記憶が残存しているのか、

土曜日の朝は概してご機嫌が良く、

なんとなくウキウキ感があるようだ。

待てど暮らせど、もうその人は来ないのだが・・・。

相性のいい人(波長が合う人)とは居心地の良さを感じる――

これも一種の愛情・愛着と呼べるものだろう。

時々、認知症になると人間が生きてきた中で

培った愛情なるものはどこへ行くのか?と考える。

親でも夫でも子供でも、

若い頃の恋愛の相手や友だちでもいいが、

人間、成長過程で誰かを愛し、愛されることで、

あるいは仕事や趣味などに愛を注ぐことで、

いろいろな関係を紡ぎ、人生を築いていく。

認知症になると、そうした愛の記憶は、ほぼすべて初期化され、

食欲などの本能的な部分と、

自分が安全に、有利に生活できるための打算が、

非言語されて内側に残る。

打算というと印象が悪いが、

これもまた生きていくための本能の一つなのだろう。

その一方で、幼い子供や動物を見て「かわいい」と感じたり、

花をきれいと感じたりする原始的な愛情は

ずっと消えるに持ち続けるようだ。

豊かな時代に生まれ育った僕たちは、

周囲にあふれかえる「愛」という言葉に洗脳され、

この得体のしれない概念に、過剰に期待する傾向がある。

人間には愛があって然るべき、

愛がなければだめ、人を愛せ、みたいな。

女と男の愛、家族の愛、至上の愛。

時はあまりにも早く過ぎ、喜びも悲しみもつかの間だが、

ただ一つ、愛の世界だけは変わらない――

昭和歌謡にそんな歌詞の歌があった。

でも、そんなことはないのだ。諸行無常だ。

愛の世界も変わっていくし、失われていく。

だがしかし、それはそう悪いことでも、

悲しいことでもないのかもしれない。

純粋でありながら、どこか邪で、ご都合主義的。

義母からは、人間のニュートラルな状態とは

「こんなもんよ」と教えてもらっているような気持ちになる。

ありがとう、おかあさん。

新刊「鉄道マン発 映像調理師® 高塩博幸の人生甘辛レシピ」

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、

そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、

還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、

彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、

心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、

笑いあり涙ありの起業ストーリー!

かつて新幹線を走らせた男が、

今は人々の人生を映像に残す「調理師」として奮闘しています。

本書「鉄道マン発 映像調理師」は、

シニア起業家・高塩博幸さんの波乱万丈な人生を追った

ルポルタージュです。

高校生だった高塩少年は

祖父の「助役、駅長になるまで頑張りなさい」という助言を胸に

国鉄に入社。

その後、国鉄分割民営化という荒波を乗り越え、

JR東海で着実にキャリアを積み上げていきます。

しかし、組合闘争に巻き込まれ「会社のイヌ」と呼ばれる日々も。

それでも持ち前の向上心で課長(助役)まで昇り詰めた彼が、

還暦を迎えてなぜ映像の世界に飛び込んだのでしょうか?

映像クリエイターとしての第二の人生では、

自らを「映像調理師®」と名乗り、

終活映像市場という未開拓の分野に挑戦。

「自分史・遺言ムービー」「家系史継承箱」「死後の自分史」など、ユニークなサービスを展開しています。

運転士の教官として培ったインタビュー術を駆使し、

クライアントの人生ストーリーを掘り起こす手腕は、まさに「料理人」の腕前。AIなど最新ツールも取り入れた彼の仕事術には、

学ぶべきものがたくさんあります。

人生100年時代、60歳は終わりではなく新たな始まり。

足立区北千住を拠点に奮闘する高塩さんの姿は、

第二の人生を模索するすべての人の道標となるでしょう。

「映画より映写室が好きだった少年」が、なぜ映像の世界へ?

「停止位置不良」の夢に悩まされながらも前に進む姿に、あなたも勇気をもらえるはずです。

本書は単なる成功物語ではありません。

昭和から令和へ、激動の時代を生き抜いてきた一人の男が、

失敗や挫折を乗り越え、

常に前向きに人生を切り開く姿を描いた珠玉のドキュメントです。起業に関心のある方、自分史や社史作成を考えている方、

そして鉄道マンの皆さん必読の一冊です。

人生という料理の「下ごしらえ」から学ぶべき知恵が

ここにあります!

スタジオツアーと映画シリーズ一気見「ハリーポッター」

一昨年、としまえんの跡地にオープンした

「ハリーポッター スタジオツアー」に行ってきた。

正式名称は「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」。

約3万平方メートルの敷地内を歩いて回る

ウォークスルー型のエンターテインメント施設だ。

●見どころ満載6時間ツアー

映画ハリー・ポッターシリーズや、

ファンタスティック・ビーストシリーズ制作の

舞台裏を体験できる。

映画に出てくるセット・小道具・クリーチャー・衣装や、

実際に撮影で使われた小道具などが展示され、

視覚効果を使った体験型展示もある。

初めてなのでフルパッケージのチケットを買い、

音声ガイドもつけて回ったので、ぜんぶ回るのに6時間かかった。

かなり見どころが多く、特に熱心なハリポタファンでもない僕でも

満足のいくツアー。

6時間は長すぎるかもしれないが、普通に3~4時間は楽しめる。

施設内にレストランやカフェもあるので、途中休憩もオーケー。

映画ハリー・ポッターシリーズは、

ほぼ2000年代に制作されており、

CGなどは現在の映像技術の1ランク下の技術が駆使されている。

その分、アナログ的というか、

昔ながらの手作りの部分も残っていて、

セットや小道具などの作りこみがすごい。

魔法学校の教科書など、映らないページまで

しっかり書き込まれており、

映画スタッフの間で受け継がれてきた

「魂は細部に宿る」の精神が生きており、

職人的な意気込みが伝わってくる。

でも、こういう部分は果たして、

今後の映画作りにおいてはどうなのだろう?

コスト削減のためにそぎ落とされているのではないか?

「ハリーポッター」は20世紀の映画文化の集大成。

映画が娯楽の王者だった最後の時代を飾る傑作シリーズ。

そんな言い方もできるのかもしれない。

●全8作再確認、そしてリメイク版ドラマも

というわけで、このツアー後、

アマプラで「賢者の石」から「死の秘宝」まで

全8作を一気見した。

(最後の「死の秘宝」は2パートに分かれている)

主役の3人が可愛い少年少女から青年に成長していくにつれ、

映画各話のトーンが変わっていく。

第1作・2作あたりはコミカルで明るい要素が多いが、

ヴォールデモートとの対決の構図が鮮明になる

中盤から後半にかけて、

ダークでハードな物語になっていく変化が面白い。

そして、やっぱり最終作における謎解き――

ハリーの運命をめぐる、

ダンブルドアとスネイプの人生をかけたドラマに感涙。

何でもテクノロジーでできてしまう昨今の映画製作だが、

演者の子供たちが青年に成長していく過程は、

さすがに機械では実現できない。

それをやってしまった「ハリー・ポッター」は、

やはり空前絶後の作品だろう。

こんな作品は二度と作れない――

と思っていたら、

何とアメリカで連続テレビドラマとしてリメイクされる。

キャストはもちろん全とっかえ。

(映画版の誰か生徒役が先生役として出れば面白いと思うが)

映画版では割愛された詳細な部分が描かれたり、

出番がなかった原作の脇役なども登場するらしい。

製作はすでにけっこう進行していて、

今年の夏には撮影開始予定とのこと。

製作総指揮は、原作者のJ・K・ローリング。

1作につき1シーズンで、最低7シーズン。

後半は内容が膨らむので、回数はさらに増えるかも。

いずれにしても10年スパンで、

映画同様、子役たちが大人になる過程を描き出す。

この時代にすごい構想だ。

「ハリー・ポッター」で一時代を築いたローリングももう還暦。

このドラマ化で、みずからの終活をしたいのかもしれない。

どうしても映画版と比較してしまうだろうが、

かなり楽しみにしている。

小説ももう一度、全巻ちゃんと読み直してみようと思う。

ジャイアント太鼓in府中

昨日、府中駅から東京競馬場に向かう途中、

出くわした、直径2メートルはあろうかという大太鼓。

バットみたいなバチで打つと、

すごい音が街中に響きわたる。

毎年4月30日〜5月6日の1週間、

大國魂神社を中心に府中市内で開催される

「くらやみ祭り」の一つ、「大太鼓送り込み」だ。

東京都の無形民俗文化財に指定しているらしい。

初めて見たが、間近で見るとすごい迫力。

偶然出会えてラッキーだ。

それにしても、この太鼓の皮は何だろう?

大きさからして牛以外に考えられないが、

どうやって作っているのか気になった。

ぜひ職人さんの仕事を取材してみたい。

おりべまこと電子書籍

認知症の

おかあさんといっしょ2(に)

https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99

無料キャンペーン終了しました。

ご購入いただいた方、ありがとうございました。

よろしければ、レビューをお寄せください。

引き続き、AmazonKindleにおいて、

¥500で販売中です。

東京競馬場ローズガーデンで漫遊

どこに行っても混雑しているゴールデンウイーク。

穴場はないかと、大穴狙って府中にある東京競馬場へ行く。

大あたり!ガラガラだ。

土日は競馬はやっていない。

お目当てはバラである。

東京競馬場にはバラ園――ローズガーデンがあって、

無料開放しているのだ。

6月1日の日本ダービーに合わせて調整しているので、

見頃としてはまだ少し早いが、十分に美しく、見ごたえがある。

全体が7つのエリアで構成されており、

300品種を超えるバラと脇役の小さな花・葉・草も充実している。

歩いているとロンドンの公園にいるようだ。

歴代のダービー馬の記念碑と、騎手の人形がかわいい

ダービーホースアベニューもいい感じだ。

そして何より有名な庭園と違って、

あまり知られていないので来園者が少なく、すいていて、

ストレスフリー。ついでに入園料もフリー。

人の映り込みなども気にせず、写真も好きなだけとれる。

テーブルやベンチもたくさんあるので飲食も自由だ。

だだし、自販機も含めて飲食関係の販売施設はないので、

府中駅周辺でドリンクとかサンドイッチとか

お弁当とか持っていくといい。

連休はもう終わりだが、5月・6月の平日はおすすめ。

正門前に電車の駅があるが、

競馬が開催される土日しか運行していないので、

アクセスは府中駅から。ぷらぷら歩いても15分程度です。

おりべまこと電子書籍

認知症の

おかあさんといっしょ2(に)

https://amazon.co.jp/dp/B0F3LQ5N99

5月6日(火)15:59まで無料キャンペーン開催中。

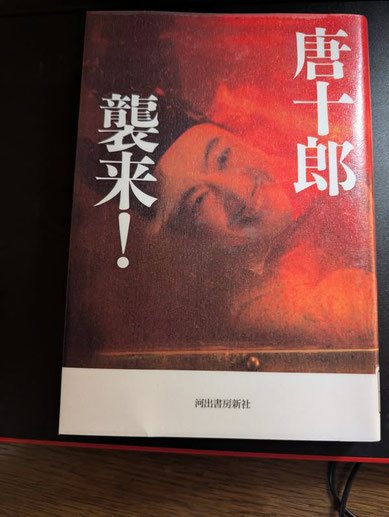

今また、唐十郎 襲来!

かつてのアングラ演劇シーンのヒーロー 唐十郎の一周忌。

昨年11月に出された追悼本

「唐十郎 襲来!」(河出書房新社)を読んだ。

現代演劇を研究し、過去、唐十郎界隈の評論も出している

評論家・編集者の樋口良澄氏がまとめたものだ。

同氏を含め、30人以上の人が、

それぞれの「唐十郎体験」を、

証言・エッセイ・読解・インタビュー・短歌・俳句など、

様々な形の文章で語っている。

中には寺山修司、蜷川幸雄のものも。

もちろん、過去の原稿を転載したものだが。

あの演劇界の巨人たちがみんなそろって、

あちらの世界に行ってしまったんだなぁと改めて実感。

蜷川幸雄のパートは、2011年の唐さんとの対談になっており、

二人の対談は、これが最初で最後だったようだ。

唐さんが「蜷川くん」と呼んでいるのが面白い。

●不破万作のインタビュー:伝説の舞台裏

特に心に残ったのは、状況劇場の初期から劇団員として

長年、活躍し、名脇役として名を馳せた不破万作のインタビュー。状況劇場が活動した1960~80年代は、

まだインターネットがなかったので、

この劇団にまつわる話題、唐十郎にまつわる逸話は、

良きにつけ、悪しきにつけ、いろいろな尾ひれがつき、

事実を大いに誇張した伝説として語られていた。

1969年、新宿西口公園で芝居を強行上演して逮捕された事件、

寺山修司の天井桟敷との乱闘事件、

そして、何度も行われた海外ゲリラ公演――

しかも当時まだ治安も環境も劣悪だった

アジアから中近東地域の旅公演などの話を本や雑誌などで読み、

当時学生だった僕たちは、唐十郎と状況劇場に対して、

途方もないスケールとエネルギーを持った、

天才、怪物演劇集団のイメージを抱いたものである。

不破万作はその舞台裏を明かし、いろいろ事件を起こしたものの、唐十郎も普通の人間だったのだなぁと、

ほほえましい思いになった。

特に妻だった李麗仙の前では小さくなっていた――

という話には笑ってしまった。

昨年も書いたが、僕も状況劇場の入団試験を受けに行って、

一度だけ、じかにこの夫婦に会ったことがある。

李麗仙は攻撃的でちょっと怖かったが、

唐さんは抱いていたイメージとのギャップもあって、

ずいぶん優しい人だなぁという印象が残っている。

そして唐さんに「きみの作文は面白かった」と言われたことが、

今の自分を支える柱の一つになっている。

●久保井研のインタビュー:

後半の創作活動を継続可能にした作劇スタイル

現在、座長代行・演出として唐組をまとめる

久保井研のインタビューもよかった。

彼と編集者・樋口との対話で、

状況劇場時代、「戦後復興した街に対する違和感」を

創作活動の根源にしていた唐十郎が、

唐組として再出発するにあたり、

「新しいメディアによる新しい現実を描き、

豊かさの中で右往左往する人間を描く」という

手法に切り替えたという話は、とても興味深い。

過去の実績・作劇法にこだわらず、自分の演劇を続けるために、

テーマとなる現場に出かけ、独自の取材をして戯曲を書くという、状況劇場の頃とは違う作劇スタイルは、

唐十郎の後半の創作活動を継続可能にした。

どんな天才でも、何十年にもわたって、クオリティが高く、

パターンに頼らない創作を続けるのは至難の業だ。

唐十郎が偉大なのは、なりふり構わず変えるべきところは変えて、好きな演劇を、けっしてブレることなく、

半世紀以上、死ぬまでやり続けたことである。

●永堀徹のエッセイ:唐十郎の原点

そして、もう一つ感動的だったのが

「唐十郎の原点」という唐十郎=大鶴義英の、

明治大学時代の一つ年上の先輩である永堀徹のエッセイだ。

1960年の安保闘争の挫折によって、活動継続の危機に瀕した、

彼らの明治大学実験劇場は、

都市の中での演劇に距離を置こうと、

茨城県の農村に地方公演に出かける。

都会と田舎との情報格差・ライフスタイルの違いが大きな時代に、若者たちが見知らぬ土地で、

どのように芝居をやり、何を得たのか?

タイトル通り、「唐十郎の原点」が、

まるで昨日のことのように鮮やかに、

朴訥な文章でつづられている。

最後のほうは読みながら涙してしまった。

本当に唐十郎はこの若き日の体験を基点に、

生涯、紅テントを持続し続け、それは今また、

後進に受け継がれた。

1960年代の日本の演劇ルネサンスが生んだ奇跡である。

あれから1年。

永遠の演劇少年・唐十郎に改めて合掌。

電子書籍

認知症のおかあさんといっしょ2

5月6日(火)15:59まで

無料キャンペーン開催中。

もくじ:

・京風お地蔵さん人形と義母のまぼろし家族

・認知症の義母がぬくぬくする光と音の暖炉

・認知症患者のごあいさつを受け止められますか?

(ほか 全36編採録)

義母の「むき出しの欲」から人生の幸福度について考える

先月、義母をショートステイに預けたら、

ちょっとしたトラブルがあった。

他の利用者が持っていたぬいぐるみを

「これは自分のものだ」と言い張り、

ガメてしまったのである。

どうやらその持ち主さんは安心のために、

いつもそのぬいぐるみを持ち歩いているらしいが、

義母に取られて、かなりパニクったようだ。

怒り心頭だったのか、泣き喚いたのか、わからないが、

とにかく大げんか。

スタッフの人は双方をなだめるのに苦労したらしい。

とはいえ、そこは認知症のありがたいところで

執着はいつまでも続かず、5分か10分、

気をそらすと忘れてしまう。

そして、それ以降は義母の目に触れさせない

という措置を取って、一件落着したらしい。

まるで保育園や幼稚園の幼児みたいで、

やれやれという感じだが、ここのところ、

こうしたトラブルが増えてきた。

家のなかでも、自分の食べ残したお菓子や食器、

家族共用のタオルや、使用済みの包み紙などに対して

「わたしのものだ」と異様な執着心を見せ、

それを取り上げようとしたカミさんとケンカになることが多い。

こうした「物に対するむき出しの欲」は

認知症患者特有のものというわけでなく、

今どきの年寄りの「あるある現象」だと思う。

人間らしいと言えば人間らしいし、

子供の場合は可愛さにもつながるが、

おとなの場合は、そうではない。

齢を取ったら聖人のように悟るべきだとは言わないが、

欲に取りつかれた老齢の人間の姿は、

やっぱり醜いなと思うし、哀れさを感じてしまう。

3年前に亡くなった実母(義母より6歳上)には、

こうした傾向はほとんどみられなかった。

いっしょに暮らしていなかったので確かなことは言えないが、

帰省で何泊かした時見ていても、

娘である妹とケンカすることはなかったし、

妹からそれで困ったという話も聞かなかった。

そして施設に入ってからは、

神様の領域に入ったような、穏やかな顔をしていた。

二人の違いは、人生全体の幸福度の違いなのかなと思う。

やはり幸福度が低く、

不満やストレスが多い生き方をしていると、

あるところまでは我慢が効いて体裁を保っていても、

高齢化して社会人としての枷が外れてしまうと、

抑えつけていた欲がむき出しになってしまう。

さらに言うと、母世代(戦前生まれ)の女性は、

やはり伴侶との結婚生活の影響が大きいのだと思う。

僕の両親は、適当に仲良く暮らしていて、

父は一切家事をしない人だったが、

あまり母にやかましいことは言わなかった。

7回忌なので悪いことは言いたくないが、

義父は亭主関白で、かなり義母の「しつけ」にうるさく、

彼女の希望を抑えつけ、

単独で外出することをめったに許さず、

家に縛りつけていたらしい。

いっしょにあちこち旅行に出かけるなど、

表面的には仲良し夫婦と見られていたようだが、

その見た目は、義母が我慢することで

成り立っていたのかもしれない。

もちろん、幸福度はそれだけで決まるものではないだろうが、

いっしょに暮らす人間との相性はかなりウェイトが高い。

今、女性の生き方は昔と比べて多様化して、

もう「すべては男次第、亭主次第」というわけではない。

結婚式のころはテンションが上がっているので、

互いに「幸福にします・なります」と、

ペロッと言えちゃうが、

数年たって、こりゃだめだなと思ったら、

迷わずさっさと離婚したほうが人生を汚さずに済む。

今の日本で「我慢が美徳」と思って生きていると、

欲望むき出しの醜い高齢者になるリスクが高まるのだ。

義母には申し訳ないが、つくづくそう思う。

彼女の名誉のために言っておくと、

欲にかられるのは、あくまで部分的であり、

四六時中そうなっているわけではない。

むしろ普段とのギャップが大きいので、

悲しい気分になり、考えさせられるのだ。

いずれにしても、愛されるジジババにならなくてもいいが、

ある程度きれいで、

子供たちから多少はリスペクトされる人間にりたい。

★おりべまこと電子書籍

Amaazon Kindle

認知症のおかあさんと

いっしょ2(に)

本日5月1日(木)16:00~

6日(火)15:59まで

無料キャンペーン開催。

笑いあり、涙あり、驚きあり。認知症になっても人生は続く。

社会が抱える高齢化問題の一面を、

ユーモアとリアリティで描き出し、新たな視点で捉え直す試み。

福祉関係者や医療従事者には現場の生の声として、

一般読者には自分や家族の将来の姿として、

多くの示唆を与えてくれるでしょう。

ユーモアを失わない文体と鋭い観察眼が、

重いテーマを読者に負担なく伝える稀有なエッセイ集です。

80代も20代も、20世紀ロックカルチャーを共有する時代

エリック・クラプトンの来日公演に行ってきた

K君(24歳)の報告を聴く。

「レイラ」はやらなかったが、

いきなり「ホワイトルーム」や「サンシャイン・ラブ」の

クリームナンバー。

80歳で武道館ライブを行ったクラプトンは、

2年前、自ら作った同会場の最年長記録を更新したという。

クラプトンとほぼ同年代と思しき、隣の席のじいさんが彼に向って、まるで孫に語るように

「クラプトンが日本に来るのもこれが最後じゃろう」と語った。

その目は涙ぐんでいたという。

80で1時間半のライブをやっちゃうクラプトンも偉いが、

武道館まで足を運んでくるあんたも偉いよ。

そこで僕も思わずK君に語ってしまった。

いや、おまえ、クリームって、俺が中高生のころは、

すでに伝説のバンドだったんだよとか、

俺の友達が高校の文化祭でクリームのコピーやって

鼻高々だったんだよとか、

ベース、ドラムと3人のバンドで、

協調性やバンドとしてのまとまりとか、曲の完成度とか、

そんなのどうでもいいと思ってる連中で、

いつも崩壊ぎりぎりのところで演奏していたんだぜとか、

「ホワイトルーム」や「サンシャイン・ラブ」は、

1960年代後半の時代精神を描いたの歌詞だけど

、一回りして、今の時代に合ってるかもなとか、

ベースのジャック・ブルースも、

ドラムのジンジャー・ベイカーもとっくの昔に死んじゃったけど、クラプトンはヤクまみれになっても、

女でひどい目にあったり、ひどい目に合わせたりしても、

息子が死んだりしても、

この齢になるまで生きてきた。生き残ってきた。

もうカネも名声も十分すぎるほど手にしているのに、

それでもライブをやるっていうのは、

根っから音楽が好きなんだろう。この際、

死ぬまで日本に来続けてほしいよなとか、

そんなどうでもいいことをえんえん語ってしまったが、

K君は好青年なので、

しっかり相槌を打ちながら、僕の話に耳を傾けてくれた。

正直、僕はそれほどクラプトンファンではないので、

演奏を聴くのはYouTubeで十分と思っているのだが、

わざわざ来日公演に行った、

アート、カルチャー大好きのK君の話は面白かった。

それにしても、80代も20代も音楽が共有できる時代が来るなんて、まったく想像できなかった。

こうして20世紀のポップ&ロックカルチャーは

未来に引き継がれていく。

のだろうか?

AIエロコンテンツが現実世界を変えていく

「全国初摘発“生成AI”で作成した裸女性の

わいせつ画像をポスターにし販売か 男女4人逮捕」のNEWS。

僕をはじめ、多くの人は、驚きでもなんでもなく、

「やっぱり出たか」

「このタイミングで出たか」といった、

冷静な(?)感想を抱いたと思う。

これはマーケティング的必然。

いくらで売ってたのか知らないが、

リアルな写真集やアダルトビデオと違って、

モデルや女優さんも、カメラマンも、

ディレクターも、ロケ費用もいらない。

コストがかからないので、

売り上げのほとんどは利益になる。

人間、エロいカネもうけ、ボロい金儲けには、

惜しみなくエネルギーを注げるようにできている。

試しに「AI エロ 画像」で検索してみたら、

出るわ、出るわ。

そのほとんどはボカシが掛かって見えないが、

水着や下着付きならOK。

いかに日々、AIエロクリエイターたちが

創造力を発揮しているか、

そのエネルギーたるや、大したものだ。

「わいせつ」と言っても、

アダルトビデオサイトよりだいぶマシなのでは?

と思うが、今回の摘発は今後、

AIを使ってエロコンテンツでビジネス考えてる人たちへの

牽制・見せしめなのだろう。

でもこの先、テクノロジーが

人間の慰安に使われるのは必至だと思う。

ロボットもある程度のレベルに達した後は、

この方面から開発技術が進むのではないか。

今のところ、AI・ロボット相手に性欲をたぎらせるのは、

気持ち悪いし、人間として異常ではないか、

という見方が強いと思うが、

いずれみんな慣れてしまって、

いつの間にか社会的にも認められていくだろう。

むしろバーチャルエロが、

現実世界の性犯罪の抑止力になるのではないか?

そして、肉体を慰めてもらった後は、

心も慰めてもらう、といった形で、

AI・ロボットは恋人や友達や家族に

進化していくのかもしれない。

こんな妄想が、妄想でなくなる日が来るのも、

そう遠い先の話ではなさそうだ。

桜と友だちの遺影と役に立たない記憶

義母を花見に連れて行ったのだが、

地面に落ちているゴミばかり気にしているので

「おかあさん、ちゃんと桜を見な。

あと何回見られるかわかんないんだよ」と言ったら、

「あ、そうか、そうだよね。わー、きれい」と、

妙に素直に納得。

「これが最後かもしれない」と思って花見をする人は、

あまりいないと思うが、

もちろん、そうなる可能性はゼロではない。

めめんと・もり。

と考えたところで、今日(正確には昨日だったか?)が、

昨年死んだ友達の一周忌だということを思い出した。

なので、桜の花に、心の中で彼女の遺影を被せて黙とうする。

用意した遺影は劇団時代の、とびきりかわいい(?)やつだ。

彼女は演劇学校の同級生で、いしょに劇団をやった仲間だった。

この先、桜の季節になると、

いつも彼女のことを思い出すのだろうか?

わからない。

演劇学校や劇団時代やロンドン時代の仲間、

小中高の同級生・友達、

このあたり、たぶん200人ぐらいは、

わりと正確に顔と名前を記憶している。

やっぱり、それぞれ何かしらの良い思い出を共有しているのだ。

もうほとんどの人と会うことはないだろうし、

相手はとっくの昔に忘れているだろうけど。

だから、死んだことを知ったら、

いちいち葬式や墓参りにはいかないが、

心の中で遺影にして弔ってやることはできると思う。

何の意味もないし、何の役にも立たない。

でも、そういうことが自分にとって大事なことだと思える。

生きてる証拠でもあるしね。

かさこ交流会で感じた「人生後半の奮闘」

一昨日、横浜・鶴見で開かれた

かさこさん主催の交流会に行きました。

カメラマン・ライター・Kindle作家のかさこさんは、

ネット発信のエキスパートであり、

ネット集客などの課題に悩む

個人事業主のアドバイザーでもあります。

世の中にはたくさんのフォロワーを集める、

インフルエンサーと呼ばれる発信者がいますが、

そのなかでもかさこさんは、

最も信頼できる発信者の一人だと思っています。

交流会に集まったなかでは、自分を含め、

人生後半を奮闘する人たち、

アラカンや還暦超えてがんばる人たちがたくさんいました。

もちろん、みんな、いろいろトライして結果を出したい、

好きなことをやって稼ぎたい、食っていきたいわけだけど、

こうして自分で仕事を始めて、

ジタバタやっていること自体が、

いいね、すごいなと思うのです。

僕の両親や、認知症になってしまった義母(90)の世代は、

敗戦によってペッシャンコになってしまった日本を復興させ、

豊かな社会を築くことを共通目標としていました。

しかし、僕の世代になると、両親らのような

誰もが共有できる目標は、もはやありません。

それに代わって、僕たちひとりひとりが、

生きる目標や生きがいを

設定しなければならない状況が訪れています。

何らかの形でその設定ができないと、

人生において幸福感を得るのは難しい。

経済的に食えないと生きていけないし、

経済や仕事や情報の奴隷になって、

精神が壊れても生きられない。

「人生百年」と謳われる未知の世界は、

豊かで便利で情報がいっぱいあるにも関わらず、

どうにも未来に希望を見出しにくく、不安があふれる世界です。

ここでは還暦は、

かつてのような定年退職後の余生ではなく、

新しく生き始める年代、と同時に、

人生の終わりも考えなきゃいけない、

かなり複雑な年代といえるかもしれません。

そう簡単に「逃げ切り」はできません。

いろんな面白い人と会って、そんなことを考えました。

みんな、今までも十分がんばってきたかもしれないが、

まだまだがんばろう。

卒業の時は「じゃあまたな」

3月は卒業シーズン。別れの季節。

おとなはやたらと別れを美化し、

その意義を「人間の成長」と結び付けて語りたがる。

でも、子供にとってはちんぷんかんぷんだ。

昭和のころ。

少なくとも僕は小中の卒業式ではそうだった。

ちょっとしみじみしたのは、その少し前の2月ごろ、

卒業文集を作っていた時だ。

クラスのみんなの作文を読むのは好きで、

あいつ、こんなこと書いたのかと、

面白がったり、じんとしたりしていた。

しかし、そのあとがいけなかった。

卒業式の「練習」をやたらとやらされて、

ほとほと嫌になり、早く卒業したいと思ってた。

そんなわけで、晴れのその日のお式が終わって校門を出たら、

「ヤッホー!」と叫び出したいくらい

うれしかったことを覚えている。

(実際には叫ばなかったが)

男子で泣いてる奴なんて一人もいなかった。

女子はもしかしたらいたかもしれないが、記憶にない。

あなたはどうでしたか?

卒業式が終わった後は友達の家に集まって遊んでいたと思う。

なにせ、そこからは宿題も何もない春休みだ。

公立の小中だったので、小6から中1になるといっても、

クラスの大半の連中は同じ学校だった。

私立の学校に行くやつが、クラスで数人いたと思うが、

そいつらはちょっと寂しそうな顔をしていた。

そんなわけで、春休み中、

それまでと全然変わりなくグダグダ遊んでいて、

夕方帰る時は「じゃあな」「またな」と言って別れた。

だけど、それでも、これから自分たちは変わるんだろうな、

今までとは違っちゃうんだろうな、

もう子供ではいられないんだろうな

――という漠然とした予感だけは、みんな持っていた気がする。

僕に残されている「卒業」は、もう人生からの卒業だけだ。

仕事で葬儀屋などの取材をするので、

「永遠のお別れ」とか「さようならがあったかい」とか、

やたらと美しいフレーズを耳にする。

もちろん、それにケチをつけるつもりはないが、

そこはかとなく、

小学校の卒業式の堅苦しさを思い出してげんなりする。

おおげさなのは嫌だ。

あの解放感あふれる春休みの時のように、

「じゃあな」「またな」と言ってお別れするのが希望だが、

そううまくはいかないのかもしれない。

美しい60歳(70歳)が増えると、日本は変わる

かつて化粧品のコマーシャルで

「美しい50歳が増えると、日本は変わる」

というキャッチコピーがあった。

(正確かどうか自信ないが、そういった趣旨のフレーズです)

確か、もう30年近く前だ。

そんな時代はとっくに過ぎ去り、

今やこれを60歳・70歳と言い換えても、なんら違和感がない。

「美しい60歳(70歳)が増えると、日本は変わる」

なんでそんなことを思いついたかというと、

先日、知り合いの女性と話す機会があって、

彼女が去年から年金をもらっていると聞いて驚いたからである。

えー、あの人、僕より年上だったの!?

彼女はさっぱりした性格で、はっきりものをいうが、

おばさんにありがちな、ずけずけという感じではない。

失礼ながら特に美人というわけではないのだが、

何よりもスタイルがいい。

まじまじ観察したことはないが、

ぱっと見た目、スラリと背が高く、脚も長く、適度にスリム。

そして、いつもスポーティーな服装(ときに革ジャン)で、

カッコよく中型のバイクをかっ飛ばしている。

意識しているのかどうかわからないが、

降りてヘルメットを外すときに長い髪がバサッとこぼれる。

映画でマンガで、女性ライダーのこのしぐさに

心臓ズキュンされた男は少なくないはずだ。

うわさによると、もとレディース(暴走族)。

だったかどうかは定かでないが、

ライダースタイルはあまりにもサマになっている。

そんな人が「高齢者」と呼ばれ、年金をもらう。

自分もそうなのに「こんな世界に足を踏み入れているのか」と、

動揺を隠せない。

そりゃ日本も変わるぞ。

よく変わるのか、悪く変わるのかはわからんが。

ただ、60代・70代になると周囲で亡くなったり、

体が効かなくなったりする同世代が増えるのも事実。

あくまで主観だが、元気を保ち続ける人と、

急速に衰える人とのギャップが大きくなる。

ちなみにライダーの彼女は、

エッセンシャルワーカーとして働いていて、

当分、辞めるつもりはないようだ。

何度かケガもしているはずだが、

やっぱり体を動かしているのがいいのだろうか?

何が元気の維持と衰退との分かれ目になるのかはわからない。

とりあえず、いま現在、健康で頭も体も働くことに感謝しつつ、

日々を生きる。

魔都・横浜から遠く離れて

1975年のドラマ「傷だらけの天使」の最終回では、

修(萩原健一)が、姿をくらましたボス・

綾部貴子(岸田今日子)を探しに

横浜・中華街を訪れるシーンがある。

映像に映し出された、当時の中華街は、

いかにもヤバそうな街で、あちこちに密航の手続きを請け負う、

中国人のアンダーグランドビジネスの巣窟がありそうな、

魔都のにおいがプンプンしていた。

50年後の今、中華街はきれいに整備された観光地となり、

子供も大人も、日本人も外国人もみんな、

豚まんやら、月餅やら、チキンを平たく伸ばした台湾から上げやら、

イチゴとマスカットのミックス飴やらを食べ歩きして、

わいわい楽しさと賑わいにあふれている。

50年前のドラマの世界と現実とのギャップは大きい。

洗練された街、そして、

それを作り守っている地元の人たちに

ケチをつけようなんて気はさらさらない。

けれども、やっぱり、こうした見かけの繁栄と、

幸福感が希薄な日本人の内なる現実との

ギャップを考えると、もやもやした疑念が胸に湧き上がってくる。

「50年前よりほんとにこの国はよくなったのか?」と。

人も街も、化粧することが上手になった。

汚いものを包み隠すのがうまくなった。

それがいいこと何か悪いことなのか、わからないが、

食べ歩きをしている人の中にも、

いろいろ問題を抱えている人、

それだけでなく、精神にダメージを負い、

本当に「傷だらけの天使」になっている人がたくさんいるはずだ。

この国では20人に一人が心を病んでいると伝えられている。

観光地を行く外国人旅行者のほとんどは、

そんな話は信じられないだろう。

外からやってきた彼らから見れば、

日本は、平和で安全で、食い物も、おもちゃも、

いろいろな楽しみも豊富な、21世紀の世界における、

一種の理想郷に見えるのではないだろうか。

僕たちが到達したユートピアでは、

「私たちは見かけほど、豊かでも幸福でもないんだよ」

という顔をして街を歩いてはいけない。

楽しさ・賑やかさの裏から、

そんな無言の圧がかけられているような気もしてくる。

アメリカがくれた長い夢の終わり

生まれてこの方、

つねにアメリカがトップリーダーを務める世界で生きてきた。

けれども、その世界が終わってしまったことを

先日のトランプ×ゼレンスキー会談で痛感。

「今さら何ねぼけたこと言ってるの?

そんなの、とっくの昔に終わってたじゃん、ばーか!」

と言われそうだが、どんなに横暴でも、パワハラ的でも、

やっぱりアメリカは民主主義の総本山であり、

文化的価値観の中心地だという思いは変わらなかった。

おかしな言動も目立つけど、

いい映画、いい音楽をいっぱい作っているし、

コンピューター、インターネット利用でも

ずいぶんお世話になっているし、

最後には世界をまとめ、

人類を望ましい方向に持っていってくれるのだろう。

そうした尊敬すべき面を持った国のはず。

だからというわけじゃないけど、

属国扱いも我慢する必要があるんじゃないか。

CとかRとかNKとか、

ヤクザな国が暴れ出したら止めてくれそうだし・・・

と、心の中でなかば願いのようなものを抱いていた。

だけど、もうおしまいDeath。

あの大統領には、国づくりの理念も哲学もなく、

他の国と協調しようとか、世界の秩序を保とうとか、

そんな考えはまったくない。

あるのはビジネスのノウハウと

「おれたちゃ偉いんだ」というプライドのみ。

カードがどうのこうのって、

まるでゲームやギャンブルをやっているかのようだ。

自分の国がどうすりゃもうかるか、得するか、

ってことしか頭にない。

でも、これは大統領とその取り巻き連中だけの指向性ではない。

少なくともアメリカ人の過半数が同じように考えているのだ。

こっちだって生活きびしいんだから、

民主党みたいなきれいごと並べて、

ほかの国の面倒見てる余裕なんてないんだよ。

こっちが得しなきゃ、もうやめやめ。

というわけで、もはや尊敬されよう、

気高くあろうなんて気もさらさらなく、

ぶっちゃけカネかねカネ。

まぁ、日本人も五十歩百歩かもしれないが。

いずれにしても、これまでの世界地図はビリビリになった。

80年前、アメリカに負け、アメリカに救ってもらった、

われらが日本。

その思いが強すぎて、僕たちは、

世界がこのまま何世紀も続くんだろうという、

長い長い夢を見ていたのかもしれない。

じゃあいったいどうすりゃいいかなんて、わからない。

とりあえず、グルメとアニメと平和ボケを売りにして、

ニッポン良いとこ、一度はおいで~

と、独自の文化の発信に励み、

ジャパンファンを世界中に広げておく、

といったことをやっていくしかなさそうだ。

認知症になっても人生は続くか?

先日、ある介護士の方のSNS投稿で、

喫茶店で高齢者たちが

「認知症になったら人生終わりだよね」と

会話しているのを聞いて、

心穏やかではいられなくなった、というものがありました。

彼は施設で認知症患者の人たちの面倒を見ています。

他の投稿でその奮闘ぶりをレポートしていますが、

これがまた凄まじい。

読むと、うちの義母の奇行・妄想・へそまげ・おもらしなんて、

まだまだかわいいものだなと思ってしまいます。

この介護士の方は、ひどい目に遭いつつも、

患者さんたちの純真な人間性に触れることで、

教えられたり救われたりするというのです。

ちょっときれいごとっぽいけど、

僕も義母と一緒に暮らしていて、

彼と同じようなことを感じるときがあります。

それは幼い子供と接しているような感覚です。

彼ら・彼女らは社会人という枠組みから抜け落ち、

子供に還っています。

いろいろおかしな言動は、

ストレスなく日常生活を送りたい僕たちにとっては

困りものですが、

子供と同じと解釈すれば、ある程度は大目に見れます。

でも、自分が認知症になったら・・・と考えると、

「人生終わりだよね」には、半分は同意せざるを得ません。

僕も息子を育てましたが、はじめは何もできなかった赤ん坊が、

だんだん自分でなんでもできるようになっていくのを見るのは

感動的でした。

本人も、あれもできる、これもできると、

日々実感していくのは、大きな喜びだったでしょう。

しかし、老いることはその逆の道をたどることです。

だんだん自分一人では何もできなくなっていく。

これは怖い。

僕は死ぬことにも、老いることにも

そんなに恐怖心を持っていませんが、

自分一人で何もできなくなるということには

大きな恐怖を感じます。

喫茶店のおばあさんたちも、

きっと僕と近い気持ちを持っているのでしょう。

「認知症になったら人生終わり」

それは自分のプライド・アイデンティティを失う恐怖であり、

社会から見捨てられる恐怖を表す言葉とも受け取れます。

でも、件の介護士さんのように

「そうじゃない」という人の意見が共感を得て、

認知症の人は日常生活はうまくできないけど、

あの人たちがいるとうれしい、楽しいという人、

だから助けになろうという人が増えれば、

この社会はまた変わってくるかもしれません。

これから先、認知症の人も障害を持った人も

豊かに楽しく暮らせる社会になるのか、

欲とエゴと嫉妬心むき出しの、

ラットレース社会がますます進展するのか、

その端境期が来ているのかもしれません。

認知症になって過去のことなど忘れても、

毎日生まれ変わったような気持ちで人生を続けられる。

とりあえず1日3分、そういう世界を想像してみようと思います。

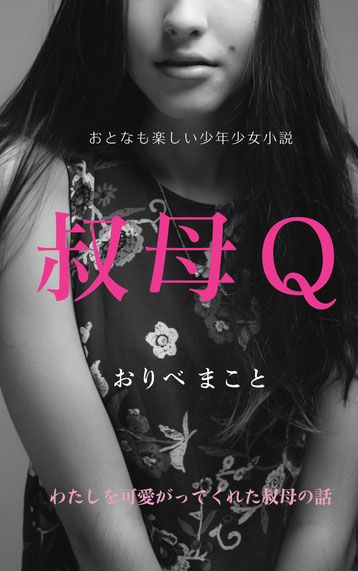

おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン「叔母Q」

おりべまこと電子書籍2月無料キャンペーン

2月26日(水)16:59まで実施中。

僕の叔母は生きていれば90歳を出たところ。いま、社会で活躍している30代・40代の女性の祖母にあたる年代です。

多感な少女期に終戦を迎え、日本が戦後、

アメリカの擁護を受けながら、

新たな国家として復興するのと同じ歩みで大人になりました。

その時代、さしたる家柄にも才能にも美貌にも

恵まれていない女性の生き方は、かなり制限されていました。

20代半ばまでに結婚できた人は幸福とされましたが、

その後、自分を殺し、家族に尽くす長い人生が待っています。

一方、かわいいお嫁さんになれなかった人は、

世間から冷遇されるか、憐みや蔑みの目で見られるなかで

生きる道を選ばなくてはなりませんでした。

もちろん、例外はたくさんあって、

注目すべきイケてる女性の活躍は、

マスメディアで紹介されたり、

小説・映画・ドラマなどのモデルにもなったりしています。

しかし、叔母はそんな華やかな舞台に立つこともなく、

ありのまま自由に生きることもなく、

それでも喜びに満ちた人生への憧れ・欲求は人一倍あって、

それを抱えたまま、一生を過ごしたのではないかと思います。

本人の本当の気持ちはわかりませんが、

傍目には残念無念な女の一生。

けれども彼女のような、無数の昭和庶民の女性の、

満たされることのなかった憧れや欲求が、

現代の孫世代の女性らに受け継がれ、

活動力のエネルギーになっているような気がします。

亡くなって早や20年近く経ちますが、

なぜだか彼女は僕の心のどこかに棲み続け、

両親とは違った形で僕の人生を支え続けています。

生きている間に話を聴けなかったので、この作品における事実(と自分で思っている箇所)はせいぜい2~3割。

だから小説として、大部分は想像して書いたのですが、

フィクションの中にも、確かにこの世で生きた、

叔母の記憶を刻み込めたことに満足感を覚えています。

昭和の名もなき女性がどう生きたかの物語をお楽しみください。

認知症の問題解決にアルバム認知症の問題対応にアルバム効果 心療回想士がつくった「人生まるごと回想アルバム」

東京ビッグサイトで12日から14日まで開催されている

「ギフトショー」に行ってきました。

太田区のブースの一角で「人生まるごと回想アルバム」を

紹介しているのは、株式会社テコデコドリーム研究所です。

アルバム本来の役割を見直す

アルバムに並んだ写真を見て、

過ぎ去りし日々を楽しむというのは、ごくありふれた行為で、

どこの誰でも実践していることのように思えます。

けれども、実はちゃんと写真を整理整頓し、

他者が見ても分かるよう管理できている高齢者はごく少数。

また、それが子供世代との間でコミュニケーションツールとして

活用されている例はさらに少ないようです。

「人生まるごと回想アルバム」は

そうしたアルバムが本来持つ役割を見直し、

可能性を伸ばすことによって生まれた商品です。

医療・介護の分野で注目の「回想法」

このアルバムは回想法で利用するシーンを

想定して作られています。

回想法とは1960年代初期に

アメリカの精神科医が開発したもので、

回想し過去の記憶をよみがえらせることで脳を活性化。

さらにその記憶を他者と共有し、

分かち合うことでより元気を出せるという精神療法です。

ご存じのようにこの10年ほどの間、

超高齢社会の進展に伴って認知症患者が激増。

それによってすでに相続などの分野で

様々な問題も起こっています。

そんな状況のなかで回想法は、認知症に対する予防効果、

あるいは症状の緩和・改善が期待できる非薬物療法として、

医療現場や介護施設、自治体の介護事業、

地域コミュニティーなどにも注目されています。

心療回想士のスタッフが開発

テコデコドリーム研究所ではスタッフ全員が

この回想法の基礎を学び、

心療回想士の資格を取得。

素材として写真を用い、

その写真を編集して作るアルバムに焦点を合わせました。

どうすれば親世代(高齢者)にとって、

より楽しく記憶をよみがえらせるものにできるか、

子供世代・孫世代とのコミュニケーションに

役立つツールにできるかを考えた上で設計し、

他にはないユニークな特徴と機能を持たました。

親子で楽しめるアルバムづくり

最も大きな特徴は、マグネット式アルバムを採用したこと。

家族みんなで閲覧しようという時、

アナログの分厚く重いアルバムを手に取るのは億劫で、

一人一人気軽に回して見るのに適していません。

また、スマホやタブレットのようなデジタル端末の画面上で

写真のデータを見るというスタイルだと、

みんなで見ている、家族で親の人生を共有している、

という感覚が持てません。

1ページずつ取り外しができるマグネット式アルバムは

そうした課題をクリアし、

家族で集まれば、自由に広げてみんなで見ることができ、

ページ追加も簡単にできるといいます。

また、記憶を呼び起こすためには“可視化”が重要。

家の中で目につく場所に写真があると、

ふとしたきっかけで大事なことを思い出したり、

家族への感情が深まることがあります。

通常、アルバムはしまっておくと中身が見えませんが、

ここでもマグネット式の利点を生かし、

お気に入りの写真があるページを

スチール製の壁や冷蔵庫に貼りつけて見ることができます。

また、アルバムそのものを360度開いて

そのままフォトスタンドとして使うこともできるといいます。

子供が親のためのアルバム編集者に

こうした特徴・機能を活かして同社では

「子供世代が高齢の親にためにアルバム編集者なること」

を推奨しています。

フィルムカメラの時代は、撮影後、

現像してプリントしなければ、写真を見られませんでした。

そのため、親世代が保存している写真の量・アルバムの量は

膨大であるケースが多く、

本人が亡くなった後は、(悲しいことではありますが)

そのほとんどを破棄しなくてはならないのが現実です。

それを踏まえて、テコデコのスタッフは、

子供世代が自分で見て貴重だと思える写真、

親のことを知らない子供や縁者の人たちが見ても

楽しめるような写真などを選び出し、

この「人生まるごと回想アルバム」を使って、

世代を超えて共有できるアルバム、

親孝行のツールとなるアルバムを作ってほしいと話していました。

施設のスタッフが心のケアにも手を伸ばせる

また、このアルバムは親が

介護施設で暮らすことになった場合にも

効果を発揮します。

介護施設のスタッフは、

親を「入居者=高齢の人」としか認知できないので、

毎日の食事や排泄の世話など、身体機能面でのケアはしますが、

感情面でのケアは天気のこと・庭の花のことなど

についてしか話せません。

生まれながらの高齢者など一人もおらず、

誰しも何十年という人生の道程、

無数の喜怒哀楽を経験してそこにたどり着くのですが、

スタッフはその一つとして想像するすべがないのです。

そんな時、このアルバムで子供時代や青春時代など、

親の人生のわずかな断片でも知ることができれば

「かわいいですね」「楽しそうですね」など、自然と会話が弾み、

心の介護・感情面のケアにも手を伸ばせるのではないか。

テコデコ研究所ではそうした期待も抱いています。

ちなみに、「回想法」の効果的な会話のポイントとして

「ほめ言葉は過去形にしないで現在形で話す」そうです。

還暦スタッフの第2のスタートアップ

テコデコドリーム研究所は、

もともとキャラクターと音楽コンテンツを

メイン事業とする会社で、

かつては各種アミューズメント施設やイベントなどで

若者や家族連れの人気を集めていましたが、

いずれも家庭の主婦を兼任していた3人のスタッフが

家族の介護に専念するために一時企業活動を休止していました。

その間、代表の池尾里香さんが施設に入居した

独身の叔母の家の整理をした際に、

それまで見たことのなかった若い叔母の

いきいきした姿の写真を大量に発見。

その中から自分の目で選んで一冊にまとめたアルバムを

本人に見せたところ、認知症気味だった叔母が大いに喜び、

互いに思い出を共有できたといいます。

同社の3人は、中小企業振興公社主催の

「事業家チャレンジ道場」で約2年間、

ものづくり・最新のマーケティング技術を勉強する中、

介護経験と回想法を活かした今回の事業を考案しました。

誕生日、母の日、父の日、施設の訪問時、

米寿や喜寿のお祝い事などに、

子から親への真心こもったプレゼントに使ってほしいというのが

彼女らの提案です。

永続的な親孝行の実現をサポート

「人生まるごと回想アルバム」は、

葬儀の遺影や式場の思い出コーナーの写真などに

使えることはもちろん、

その後の法事の場でも集まった人たちに

親の人生を偲んでもらうこと、

また、孫やその後の世代に伝えていく

「ファミリーヒストリー」としても

役立てることができるといいます。

池尾さんと、実の姉である綿井さんは、

両親の法事の席で親戚一堂にこのアルバムを見てもらったところ、

たいへん盛り上がり、皆、新鮮な感動を受けたといいます。

それがまた両親に対する供養に繋がるのでしょう。

これは単にアルバムを販売するビジネスでなく、

アルバムづくりを通して、

永続的な親孝行の実現をサポートする事業

といえるかもしれません。

もしギフトショーに行かれる方は、

ビッグサイト南館にある大田区のブースで、

ぜひ実物を手に取ってみてください。

また、このアルバムのサイトはこちらです。

https://tekodekorecollection.com/

「ちょっと死について考えてみたら怖くなかった」ってホント?

思わず聞き返したくなるような、このタイトル。

いやいやいや、やっぱ死ぬのは怖いですよ。

そうなの? じゃあチョット江東区森下までいらっしゃいよ。

ママといっしょに、あなたらしい生と死について考えましょうよ。ってなことを言っちゃうのが、

この本の著者・村田ますみさんです。

森下にあるのは「めめんともり」という、

1年前にオープンした、たぶん日本初の終活スナック。

「カラオケないけどカンオケあります」をキャッチフレーズに、

夜な夜な大人が集まって、

一杯やりながら「生きるとは?」「死ぬとは?」と語り合い、

それぞれの死生観を養っているところです。

「メメント・モリ(Memento Mori)」

=ラテン語で「死を思え」。

年齢にかかわらず、君も僕も明日死んでしまうかもしれない。

その可能性を忘れずに、今を大事にして生きろ。

悔いがないよう、好きなことをやって生きろ。

そんなメッセージとともに、

最近、わりとよく耳にする言葉ではありませんか?

自分はどう生きるのか?=どう死ぬのか?

といった哲学的な思考を、世代を問わず、

みんながいっせいに始めたのかもしれません。

そうした時代の空気から

終活スナック「めめんともり」は生まれたわけですが、

なんと、今月には早くも2号店が沖縄・那覇にオープンしました。村田さんはこの2つの終活スナックのオーナーで、

夜ごとお客さんの話を聞き、

自分の考えをまとめながら、

この本を書いたようです。

内容概略(もくじ)は下記の通り。

第1章 なぜ終活スナック?めめんともり開業のルーツを辿る

第2章 あなたの理想の死は?

第3章 棺桶に入って生まれ変わる!?

第4章 自分らしい最期を大切に

第5章 多様な選択ができることで、死の捉え方がかわる

第6章 自分らしい最期を迎えるために必要なこと

とても楽しく読めるエッセイなので、

ぜひ手に取ってみてください。

2月27日発売予定です。

ちなみに村田ますみさんは、

日本における海洋散骨のパイオニアでもあります。

以前、僕がテレビの情報番組の仕事に携わっていたころ、

多くの女性が「夫の家のお墓に入りたくない」

という声を上げ始めていました。

それから30年あまりがたち、娘世代になると、

こうした従来の葬儀供養のあり方に異を唱える

女性がますます増えています。

そして、前の世代と違うのは、

彼女らは単に不平を言うだけでなく、

勇気をもって自ら行動し、

これまでの葬儀供養にまつわる

常識・社会通念を変えようとしています。

村田さんもその一人で、

彼女の言動に共感した多くのフォロワー事業者が現れ、

あれよあれよという間に、海洋散骨は、

すっかり葬送の選択肢の一つになった感があります。

時代が変われば、生き方も、死に方も、葬送も変わる。

終活スナック開業の背景から、

理想の最期について考えるヒント、

入棺体験を通じた「生まれ変わり」のプロセス、

そして、終活の実践的なアドバイスまで、

いつか死を迎えるあなたや僕に向けて語りかけてきます。

死は恐れるものではなく、生き方を見つめ直すもの。

でも、ホントに怖くないですか、村田さん?

つまらない大人にならない

自分の中で特にヒーロー視する人物はいませんが、

佐野元春さんだけには注目しています。

かつて「つまらない大人にはなりたくない」

と歌っていた佐野元春ももう70に近い齢。

口だけでなく、本当につまらない大人にならなかった。

齢をとれば取るほどカッコよくなっていることは、

コヨーテバンドを率いて演奏する

彼の姿を見れば、誰もが認めるところです。

現代を生きる人間として、ある種の理想的。

He has aged badly.

座標となる「ポーラスター」です。

その佐野元春が、昨年はコヨーテとともに

「ヤングブラッズ」を、

今年は「ガラスのジェネレーション」をリメイク。

どちらも元気の出るご機嫌なロックナンバーでしたが、

いまの彼が歌うと、少し切なさを帯びた、

とても深みのある歌に聴こえてきます。

ここでニューバージョンを作ったのは、

オールドファンへのサービスなのか?

若い世代へメッセージを送ろうとしているのか?

いや、もしかしたら同世代のシニアたちに、

もう一度、「荒ぶる胸の思いをよみがえらせろ」

「つまらない大人になるな」と

鼓舞しようとしているのかもしれません。

個人的には自身のニューヨーク体験を

サウンド化した「ヴィジターズ」(1984年)が好きなので、

あのアルバムの曲をリメイクしてほしいと思っています。

特に40年前、日本人として初めてヒップホップを導入した

「コンプリケーション・シェイクダウン」。

あのクールな傑作を、

新しい歌詞で再現してくれるとうれしい。

♪フィジカルなダンス メンタルなダンス

システムの中のディスコティック

というサビの歌詞は、40年前よりむしろ現代こそ響く言葉。

佐野元春の歌を聴くと、僕もまだまだこれからだ、

時代の流れに抗って生き続けるべきだと思うのです。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月3日(月)16:59まで

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

愛妻の日:伴侶ネグレストにならないために

今日、1月31日は「愛妻の日」です。

「日本愛妻家協会」なる団体が

1(アイ)・31(サイ)という、

かなり苦しい語呂合わせから生み出した記念日です。

これをネタにした

「愛妻家・愛夫家は人生の成功者?」という

エッセイを2年前に書きました。

拙著「昨夜よりもっといい夢を見る方法」の

最初に採録しています。

人生の成功と言えば、大金を稼いで大金持ちとか、

仕事で大活躍とか、有名になったとか、

たくさんの人に認められたとか、

社会的に高い地位に就いたとか、

通常語られるのはそうしたことです。

若い時代には、おそらくそこに

「恋愛の成就」「結婚」というものも

含まれると思います。

しかし、これはいったん手にして齢を取ると、

かつての輝きを失って色あせてしまうことが多いようです。

そして進行すると、妻ネグレスト、夫ネグレストになります。

それでも互いの利害のためにするずる関係を続けるのは、

人生全体から見ると、

離婚より始末が悪いことになりかねません。

最近は投資ばやりですが、

このエッセイで書いたのは、

いつまでも妻を愛せる、夫を愛せることは、

人生において、最大のリターンが見込める、

最高の投資ではないか―ーということです。

器用でどんな仕事も楽々こなせる人と、

不器用で何をやっても下手な人とがいるように、

モテモテなのに、誰ともうまく関係が結べない人と、

モテないけど、苦もなくよい恋愛・結婚関係を

結べる人とがいるようです。

異性としての魅力に加え、人間性、相性、

運・タイミングなど、多様な要素が絡むので難しいのですが、

最近の若い衆は自分のライフプランにこだわりすぎたり、

周囲の情報に振り回されすぎではないかと思います。

恋愛・結婚こそ、人生最大の勘どころ。

ひとの意見やアドバイスを取り入れるのが

全部ダメとは言いませんが、

あくまで自分の直観力を信じて、

相手とともに迎える未来を想像しながら

挑むべきではないでしょうか。

おりべまこと電子書籍無料キャンペーン

2月3日(月)16:59まで

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

「昨夜よりもっといい夢を見る方法」無料キャンペーン

あなたの心にゆらぎを送り、

あなたの人生をほんのり照らす。

「生きる」をテーマにした

おりべまことエッセイ第6集。

本日より2月3日(月)16:59まで

無料キャンぺーン実施中!

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。

そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」

2022年9月から23年末のなかから抜粋。

もくじ

・愛妻家・愛夫家は人生の成功者?

・「芝浜」と女落語家

・名古屋の母と母校の話

・入学祝いはやっぱり桜

・百年生きるホモサピの世界はこれから

・リンゼイ・ケンプのダンスの記憶

・これからどうやって旅に出るか?

・自分の未来、世界の未来、子どもの未来

・母の日・父の日に感謝のプレゼントなんかいらない

・ときにはダンゴより花

・4630万円の振り込み

・なぜ宝くじに当たるとほとんどの人が破産するのか?

・井上ひさしと笑いについて

・人生は長くて短い

・「南の島でのんびり」なんてFIREしなくてもすぐできる

・潮騒の音楽を楽しむための海

・アナログマジックの残暑お見舞いとデジタル発信の効用

・いい夢を見る方法

・なぜ30年前のトレンディードラマには お彼岸が出てこなかったのか?

・親より先に死んではいけません

・余命7年で行こう

・女じゃなくなる恐怖

・おとなの言うことなんか聞かなくても 人生、春は来る。

・おすすめ本「なんで家族を続けるの?」

・こっそりカメ走

・人生は地中に埋もれた化石のようなもの

・アーカイブ世代のクロニクル研究

・なぜ名古屋人は福井・鯖江産の純金製メガネを買うのか?

・ロンドンライフと労働・カネ・芸術の話

・9月15日はロージンの日?

・お祭リベンジ

・同窓会の話

・地球の重力に逆らうべからず

・地球家族の「争族」を辞めさせるための宇宙人待望論

・京都で考えた観光立国ニッポンの生き方

・美しきニューヨークのカレンダー

生きるとは死ぬまで幻想を抱き続けること

認知症の義母は、夫(義父)の遺影を見ると、

いつも「この人だれ?」ときいてきます。

何十年も夫婦としていっしょに暮らしてきたのに、

まったく覚えていないのです。

ある仕事で人生相談の相談文を頼まれたので、

このことをネタにして女性(娘)の悩みを書いてみました。

「あんなに仲の良い夫婦だったのに、

父のことをすっからかんに忘れてしまった母が

憎いやら、悲しいやら、やるせないやら・・・」

と、えんえん自分の心情を吐露し、

「結局、愛し合うってどういうことなのでしょう?

どうして人と人とは愛し合うのでしょうか?」

と、相談者に問いかける文章です。

20世紀・21世紀生きる僕たちは、

生まれてから、テレビ、映画、マンガ、小説、ゲームなど、

毎日いろいろなコンテンツに触れているので、

「永遠の愛」とか「不滅の絆」なんて

ドラマチックなものを信じてしまいがちです。

しかし、実はそれは作られたもので、

人間の真実の姿とは

かけ離れたものではないかと思うのです。

すっかり子供みたいになってしまった

義母の相手をしていると、つくづくそう感じます。

結局、寒くもなく暑くもない、

適度に衛生的で快適な環境に身を置いて、

毎日うまいものを食べて、

面倒を見てくれる誰かがそばにいれば、万事OK。

幸福に、満ち足りて眠りに落ちる。

それが人間の本質なのだと、

義母には教えてもらっているようです。

けれどもみんながそんな本質的な部分だけで生きていたら、

人間の社会生活はままなりません。

というか、そもそも人間社会というもの

が成り立たなくなります。

僕たちには、愛とか夢とか自由とか理想とか、

そういう美しい幻想が必要です。

それは個人的なものでなく、

むしろ社会的な要求です。

生きるとは、ひとりひとりが

死ぬまでそうした幻想を抱き続けること。

僕も願わくば、最期までそうありたいので、

そのために毎日、

こうしていろいろな

文章をこねくりまわしているような気がします。

電子書籍無料キャンペーン

1月30日(木)17:00~2月3日(月)16:59

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」2022年9月から23年末のなかから抜粋。

「まちがった万能感」は捨てられない

10時間超のフジテレビの会見。

全部見ていたわけではありませんが、

僕にとっては遠藤副会長の

「間違った万能感を植え付けられた」

という言葉がとても印象に残りました。

昨日、壇上に上がって記者会見を行った役員は、

フジテレビ黄金時代をつくり上げた

ディレクター、プロデューサーの皆さんです。

35年ほど前、僕はADやリサーチャーをやっていて、

テレビ番組の制作現場にも少し携わっていましたが、

当時は「フジテレビの仕事に携わっている」というだけで

誇らしいこと、優越感を持てることでした。

彼らはいわば業界人のリスペクトを集める敏腕クリエイター、

まさに万能神だったのです。

それがあんなさらし者にされるとは・・・。

昨日の記者会見は、

輝いていたテレビ界の落日を見るかのようでした。

そして同時に、ひどい矛盾も感じました。

これだけみんながカネ、カネ、カネと言っている

世の中でありながら、

「カネもうけより人権が大事」??

どんな業界の会社にもそれが求められているというのです。

でも、本当にそれが実現されている日本の会社は、

フジテレビに限らず、まだほとんどないでしょう。

昭和末期から平成前期、

「カネもうけより人権が大事」なんて言おうものなら

笑いものにされました。

「大事にしてほしけりゃ、面白いもの、

ウケるものを作ってみろ」

そういうなかで勝ちあがってきたのが、あの役員さんたちです。

変わろうにも変われるはずがありません。

新刊の「昨夜よりもっといい夢を見る方法」には

「なぜ30年前のトレンディードラマには

お彼岸が出てこなかったのか?」

という一編があります。

まだあの時代を懐かしがっています。

残念ながら、僕もフジテレビの役員さんたち同様、

あの時代の残像に支配され、

まだ頭がちゃんとアップデートされていないようです。

過去を清算し、頭をクリーンアップするためにも、

この際、しばらくの間、

彼らが作ったフジテレビ黄金時代の番組を

地上波で一挙に放送してみてはどうでしょう?

出演者の権利問題もあるので、可能な分だけですが。

人が変わるのは、とても難しい。

人が集まって作る組織が変わるのは、さらに難しい。

フジテレビだけじゃありません。

どこの会社も明日は我が身です。

電子書籍無料キャンペーン

1月30日(木)17:00~2月3日(月)16:59

昨夜よりもっといい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」2022年9月から23年末のなかから抜粋。

中居・フジテレビ問題と「心の解放区」

中居問題・フジテレビ問題がこんなことになって、

なんだか嫌な気持ちになっています。

芸能界とかテレビって、もともと一般社会とは隔絶した、

理不尽だったり、いい加減だったりする世界だったはず。

そして、そうした世界で成功し、活躍できる、

エンターテインメントの才に長けた人たちは、

常人離れしたエネルギーを持っている人たちです。

普通の人たちは、毎日お祭りやっているような

「ハレ」の日ばかりだと疲れちゃって、

とても持たないけど、

あの世界の人たちは、それができちゃうわけです。

で、一般ピープルもそういう「ハレ」の部分を楽しんだり、息抜きとして利用していたと思うのですが・・。

ということをいうと、

中居君がやったことやフジテレビの疑惑を

肯定しているかのように思われるかもしれません。

そうではないのですが、

かつての「面白くなければテレビじゃない」

「きっかけはフジテレビ」みたいなノリは、

一般社会とは異なる、理不尽だったり、

いい加減だったりすることころから

出てきたのだと思います。

あの時代のフジのドラマやバラエティも、

つくる側のそうしたエネルギーと、

視聴者側の「ハレ」を楽しみたい気分が合致して

質の高いものになっていたのではないでしょうか。

あれから30年~40年あまり。

社会が成熟し、そんな面白ノリよりもっと大事な

人権やモラルが優先される世のなかになった

ということでしょう。

それはきっといいことなのだと思います。

ただ、僕は正直言って、

そういう空気に何とも言えない息苦しさも

感じてしまうのです。

少なくとも、詳しい事実関係もわからずに

「中居は、フジは」と、声高に糾弾する気にはなれません。

話はちょっと飛ぶけど、

今年初めのNHKスペシャル「ネオ・ジャポニズム」で

マンガの特集をやっていました。

今、日本のマンガは欧米の先進国だけでなく、

アジアやアフリカなどの新興国、

また、戦場になっているウクライナなどでも

読まれているといいます。

番組ではその理由について、

日本のマンガの世界の中に「心の解放区」が

あるからでないか、と表現していました。

かつてのフジのドラマやバラエティ番組に代表される

「テレビ的なるもの」は、

まさにその「心の解放区」だったのでしょう。

今、その役を担うのは、テレビではなく、

マンガやアニメ、ネットの世界なのかもしれません。

中居君と被害女性の間で、本

当は何があったのかは、本人同士でないと分からないし

、互いの心情を客観的に判断するのは難しいと思います。

ただ言えるのは、芸能がらみの世界でずっと続いてきた、

そして、当たり前と思われてきた、

(実力・才能がある)男がおいしい思いをできるという

習慣というか、文化は、

今後、わりと速い速度で廃れていくのは確かでしょう。

その先にやってくる新しい常識の世界がどんなもなのか、

まだちょっとクリアには想像できませんが。

65歳の誕生日が来ると・・・

1月21日は誕生日なので、

何人かの方からメッセージをいただきました。

ありがとうございます。

ただ、これからの方のために言っておくと、

65歳の誕生日は、

本人にとってそんなにおめでたいものではありません。

単純に1つ齢を取った、ではなく、

「さあ、あんたも高齢者の仲間入りだよ」ということを

嫌でも思い知らされるからです。

具体的に言うと、役所から介護保険証が送られてきます。

年金のナンタラ通知も到着します。

その他、体力測定を受けたり、

健康診断の通知も次から次へときそうです。

会社員の場合は、当然、定年退職の手続きもあるでしょう。

ありがたいやら、鬱陶しいやらですが、

これら一つ一つの事象が、

ボディーブローのように効いてくる感じがします。

ちょっと気にし過ぎなのかもしれません。

「へっ、そんなもの気にしちゃいねえぜ。

おれは今まで通り、おれだぜ」

と、ロックンロールなセリフが吐ければいいのですが、

そんなに強くもカッコよくもないので、

ちょっとため息を漏らしています。

これをお読みのあなたは、

もっとしっかりしていると思いますが、

自分の時のために

「あいつ、65の誕生日の時に

こんなこと言ってビビってたな」

と、心に留めておいてください。

ちょっとは心構えが違ってくると思うので。

というわけで、あまりおめでたくもない誕生日ですが、

数日前、カミさんに新しいコートを買ってもらったので、

ごきげんで生きてます。

あなたにとっても、

これを読んだ日が、良い日になりますように。

おりべまこと電子書籍新刊

昨夜よりもっと

いい夢を見る方法

「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。

そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

AmazonKindleから発売中。¥360

「昨夜よりいい夢を見る方法」発行

受験シーズン。

かつては受験について「四当五落」

という言葉がありました。

これは「4時間睡眠なら合格・5時間だと落ちる」

つまり、合格したけりゃ寝る時間を削って勉強しろ!

根性出してぶっ倒れるまでガンバレ! という意味です。

さすがに今どき、こんなことを言ったら、

ひんしゅくを買ったり、笑われたりしますが、

昭和世代の人たちは、受験でも仕事でも、

「ねたら負け」神話に洗脳されていました。

僕も21世紀のはじめ頃までは、夜中、

いつもふらふらになりながら仕事をやっていました。

「俺は徹夜でやっている!」

「みんな、徹夜でがんばろう!」

テレビ・イベント・映像制作などの職場だったので、

そんな空気が社内に充満し、

おかしな自己満足と、一種のイベント感がありました。

若かったので、それなりに楽しかったのですが、

もちろん、今はもう無理です。

マインドセットが「ねないでガンバレ」から

「ねなきゃダメダメ」に変わったのは、割と最近。

ここ10年ほどか、

せいぜい平成後半からではないでしょうか?

睡眠の重要さは、さかんに唱えられるようになりましたが、それに付随して、

夢の重要さが語られることはあまりありません。

夜でも明るくなった現代、とくに都市部では、

世界の半分、人生の半分が夜であること、

さらにその大半である睡眠時間は、

自分の意識を離れた夢の世界であることは

忘れられがちです。

夢から文学や芸術を生み出す人がいます。

夢から仕事のヒントを得るひとがいます。

夢から自分の運命を考え、人生を変える人もいます。

昔の人はかなり「夢のお告げ」

みたいなものを重要視しました。

そう考えると、

昼間の仕事や生活に閉塞感を感じている人は、

もっと夢みることを大切にしていいのではないかと

思います。

それにいい夢を見ると、

単純に幸福で元気な気持ちになれますよ。

そんな思いから書いた「いい夢を見る方法」をはじめ、

何をすれば人生楽しくなるか、

世の中がちょっとは面白くなるかについて、

自身のブログで綴った36のエッセイを電子書籍にしました。「生きる」をテーマにしたシリーズの第6弾です。

読めば、人生がちょっと元気に、楽

しくなるかもしれません。

本日1月20日から発売。

おりべ まこと 電子書籍新刊

「昨夜よりもっといい夢を見る方法」

AmazonKindleから発売中。¥360

「生きる」をテーマにしたエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。

そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」

2022年9月から23年末のなかから抜粋。

●もくじ

・愛妻家・愛夫家は人生の成功者?

・「芝浜」と女落語家

・名古屋の母と母校の話

・入学祝いはやっぱり桜

・百年生きるホモサピの世界はこれから

・リンゼイ・ケンプのダンスの記憶

・これからどうやって旅に出るか?

・自分の未来、世界の未来、子どもの未来

・母の日・父の日に感謝のプレゼントなんかいらない

・ときにはダンゴより花

・4630万円の振り込み

・なぜ宝くじに当たるとほとんどの人が破産するのか?

・井上ひさしと笑いについて

・人生は長くて短い

・「南の島でのんびり」なんてFIREしなくてもすぐできる

・潮騒の音楽を楽しむための海

・アナログマジックの残暑お見舞いとデジタル発信の効用

・いい夢を見る方法

・なぜ30年前のトレンディードラマには

お彼岸が出てこなかったのか?

・親より先に死んではいけません

・余命7年で行こう

・女じゃなくなる恐怖

・おとなの言うことなんか聞かなくても 人生、春は来る。

・おすすめ本「なんで家族を続けるの?」

・こっそりカメ走

・人生は地中に埋もれた化石のようなもの

・アーカイブ世代のクロニクル研究

・なぜ名古屋人は福井・鯖江産の純金製メガネを買うのか?

・ロンドンライフと労働・カネ・芸術の話

・9月15日はロージンの日?

・お祭リベンジ

・同窓会の話

・地球の重力に逆らうべからず

・地球家族の「争族」を辞めさせるための宇宙人待望論

・京都で考えた観光立国ニッポンの生き方

・美しきニューヨークのカレンダー 全36篇

昨夜よりもっといい夢を見る方法

おりべ まこと 電子書籍新刊

「昨夜よりもっといい夢を見る方法」

1月20日、AmazonKindleから発売予定。¥360

「生きる」をテーマにしたおりべまことエッセイ第6集。

人生の半分は夜。だったらもっといい夢みなきゃな。

そう思ったら読んでみてほしい。

生きるのが楽しくなる36のエッセイ。

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」

2022年9月から23年末のなかから抜粋。

●もくじ

・愛妻家・愛夫家は人生の成功者?

・「芝浜」と女落語家

・名古屋の母と母校の話

・入学祝いはやっぱり桜

・百年生きるホモサピの世界はこれから

・リンゼイ・ケンプのダンスの記憶

・これからどうやって旅に出るか?

・自分の未来、世界の未来、子どもの未来

・母の日・父の日に感謝のプレゼントなんかいらない

・ときにはダンゴより花

・4630万円の振り込み

・なぜ宝くじに当たるとほとんどの人が破産するのか?

・井上ひさしと笑いについて

・人生は長くて短い

・「南の島でのんびり」なんてFIREしなくてもすぐできる

・潮騒の音楽を楽しむための海

・アナログマジックの残暑お見舞いとデジタル発信の効用

・いい夢を見る方法

・なぜ30年前のトレンディードラマには

お彼岸が出てこなかったのか?

・親より先に死んではいけません

・余命7年で行こう

・女じゃなくなる恐怖

・おとなの言うことなんか聞かなくても 人生、春は来る。

・おすすめ本「なんで家族を続けるの?」

・こっそりカメ走

・人生は地中に埋もれた化石のようなもの

・アーカイブ世代のクロニクル研究

・なぜ名古屋人は福井・鯖江産の純金製メガネを買うのか?

・ロンドンライフと労働・カネ・芸術の話

・9月15日はロージンの日?

・お祭リベンジ

・同窓会の話

・地球の重力に逆らうべからず

・地球家族の「争族」を辞めさせるための宇宙人待望論

・京都で考えた観光立国ニッポンの生き方

・美しきニューヨークのカレンダー

良い夢を見る方法2025

今朝はとても美しい夢を見てめざめた。

最近、何かいいことあったっけ?

と振り返ってみたが、特に思いつないので、

未来方面に目を向け、近々いいことがあるのかな?

と期待してしまう。

たかが夢でこんなに良い気分になるなんて、

ほとんど記憶がない。

もしかしたら人生を変える夢になるかもしれないと、

ちょっと大げさなことまで考えた。

そして「良い夢を見る方法」

なんてものがあるのだろうかと思って、

学者・研究者のサイトを検索してみたが、

とくにそういうものはないようだ。

強いていれば悩みごとを抱え込まないとか、

良い睡眠をとるとか、

その程度のごくごく当たり前のことしか書かれていない。

「良い睡眠をとる方法」と

[良い夢を見る方法」とは別だと思う。

記憶がどうこう、潜在意識がどうこうなど、

いろいろ説明はできるようだが、

結局、科学的に解明できないし、

メソッドなんて誰も編み出せない。

だから夢は面白い。

そこで今朝の夢を参考に、

自分で「良い夢を見る方法」を考えてみた。

・自分にウソをつかないこと。

・ある程度、人を慮って丁寧に接すること。

・好きなものは好き、面白いものは面白いと、

声に出したり、紙に書き出したりすること。

・自分を見失わないよう、

いつも、できるだけ心の中を整理整頓しておくこと。

要は本来の自分を大切にして、自分らしく生きるという、

ごくありきたりのことばっかりだけど、

夢が人生を映し出すとすれば、こうなるのだと思う。

夢は潜在意識からの贈り物だ。

潜在意識は、無意識の領域の一部であり、

無意識は個人的なもののほかに「集合的無意識」がある。

個人の経験による無意識よりも深く、

太古の時代からの無数の人々の

体験や記憶などが含まれており、

夢や神話の起源とも考えられている。

そして、過去ばかりでなく、

未来の誰かが体験する記憶であるとも考えられる。

僕たちは、人類、さらには地球の、

何百年か何千年か何万年か続く、

ストーリーの一部になっているのかもしれない。

眠りの中でそうしたストーリーの断片を時々、

見ているとしたら、

夢の世界にはもっと可能性が見いだせるだろう。

もうすこし経って、また科学が進歩し、AIが進化したら、

そうした夢の研究が進み、解析が行われるかもしれない。

そして、国家とか、企業とか、財閥とかの支配層が、

最後に残されたフロンティアを開拓するために、

「ためになる夢、役に立つ夢、利用しがいのある夢」

を見るメソッドを開発し、

ドリームマシンみたいなものを作り出して、

夢を征服しよう・管理しよう・搾取しようと

するかもしれない。

——という夢の話、というかSF的妄想もふくらんでくる。

でも願わくば夢は夢として、

「ああ、良い夢みたな」と楽しくなって、

後は忘れてしまいたい。

いずれにしても良い夢、

美しい夢を見られることは幸福なこと。

あなたも初夢だけでなく、

年中たくさん良い夢を見られますように。

おりべまこと電子書籍新刊

エッセイ集「生きる」シリーズ6

「良い夢を見る方法」

1月20日(月)AmazonKindleより発売予定。¥300

90歳は人生卒業の齢?

今日は義母の90歳の誕生日でした。

90歳の長寿祝いは「卒寿(そつじゅ)」です。

由来を調べてみると、

卒の字の略字「卆」が九十と読めるからと、

ダジャレみたいなことをもっともらしく書いてありますが、

いやいや、やっぱり「そろそろ人生卒業ですよ」

という意味だとしか思えません。

だって、そもそも「卒」という字を使っているんですから。

「卒」とは終わるっていう意味ですよ。

60歳の還暦で赤いちゃんちゃんこを着るのは、

もう一度、赤ちゃんに返って

人生やり直すというという意味が

含まれているとのこと。

そこから30年経って再び成人し、

卒業して今度はどこに行くのでしょうか?

ちなみにこの後の長寿祝いは、

99歳の「白寿(はくじゅ)」。

百から一を引くと「白」になることに由来。

なんて、これまた、ほとんどダジャレ。

白紙に戻るということでしょうか?

僕は「あしたのジョー」の

「まっ白な灰になっちまったよ」

というセリフを連想しました。

正式には白と紫の帽子とちゃんちゃんこを着るようです。

天台宗の坊さんは、いちばん下っ端は赤い袈裟で、

位が上がるにつれて、色が変わっていくのですが、

白とか紫の袈裟は、たしか、かなりの高僧です。

あの衣装の習わしはそこから来ているのでしょうか。

本人は認知症で何もわかっていないので、

さすがにそんな儀式などやらず、

お昼に助六寿司をごちそうしてお祝いしました。

生の魚が嫌いなので、お寿司は安上がりな

いなり・巻きずし・玉子しか食べません。

お誕生ケーキは成城石井のチーズケーキ。

これはどっちかというと、僕とカミさんが好物なので。

食べたらいつものように公園を散歩。

認知症でもまだまだ食べるし、歩けるし、

道行く人・犬・子どもに笑顔をふりまくことができる。

今日も「パーフェクト・デイ」。

人生卒業はもうちょっと先だと思います。

「パーフェクトデイズ」 どうせ死ぬのに、なぜ一生懸命生きるのか? を考える映画

青く晴れわたった空を見ていると、

なぜか胸が切なくなり、涙が出てくる。

歌だったか、小説だったか、忘れてしまったが、

誰かがそんなことを書いていた。

ヴィム・ヴェンダーズ監督、役所広司主演の映画

「パーフェクトデイズ」の感想を一口で言うなら、

そんな映画だ。

たんにエンタメとして楽しませてくれるよりも、

いろいろなことを考えさせてくれるのがいい映画、

あるいは、きょうはそういう気分になっている

人にとっては、これほどいい映画はない。

役所広司演じる主人公は、トイレの清掃員・平山。

朝、夜明け前に起き出し、支度して仕事に出かけ、

終わると安い飲み屋で一杯ひっかけ、

夜はふとんで本を読んで寝る。

その単調な生活、同じような毎日の繰り返しを淡々と描く。

周囲の人たちとの、小さなエピソードはいくつかある。

そして、彼が毎朝、若木に水をやったり、

公園の木々の写真をフィルムカメラで撮ったりする描写も、

そうした命を愛する人だということを伝える。

しかし、それだけだ。

平山の生き方を変えてしまうような劇的な展開、

物語らしい物語はいっさいない。

テーマらしいテーマもないように見える。

でも、僕はこの映画の秘密めいたテーマを見つけた。

まだ序盤のあたり、同じ清掃員仲間の若い男が

平山の丁寧な仕事ぶりをちょっとくさすように、

「どうせ汚れるんですから」という。

トイレだから当然だ。

どうせ汚れるのに、汚されてしまうのに、

どうしてそんなに一生懸命になって掃除するんだ。

僕もそう思う。

きっと誰もが、若い男のセリフを借りれば、

「10人のうち9人は」、いや、もしかしたら10人が

そう思うと思う。

誰もが豊かで便利で平和に生活できる、この社会では。

「どうせ汚れるのに、どうして一生懸命掃除するのか」

これは言い換えれば、

「どうせ死ぬのに、どうして一生懸命生きるのか」

につながる。

平山はきっとそうしたことを考えながら、

毎日のトイレ清掃に励んでいる。

それがどんな仕事でも、

ていねいに仕事をすることは、

ていねいに生きることにながる。

ていねいに生きれば、一日一日がきれいに輝く。

そんなメッセージが流れている。

平山は現代社会に取り残されてしまったような人だ。

孤独だし、もう若くないし、カネも持っていなさそうだ。

スマホもパソコンも使わなければ、

ボロアパートの部屋にはテレビさえ置いていない。

車は持っているので、ラジオは聴くかもしれないが、

彼がラジオを聴くシーンは出てこない。

車内で聴くのはもっぱら古いカセットテープ。

1960年代から70年代の音楽だ。

彼の年齢は60歳前後と察せられる。

要は、学生だった40年ほど前の時代と

ほとんど変わらない生活を送っているのだ。

そんな取り残され、落ちこぼれた、

高齢者に近い孤独な男だが、

なぜか周囲の人たちを励まし、

元気づける存在になっている。

先述の若い男もそうだし、

その男が好きになった女も平山にキスをする。

極めつけは、中盤で彼のアパートにやってくる姪だ。

高校生らしき彼女は、伯父である平山を慕って、

仕事についてきたり、いっしょに銭湯に行ったりする。

この姪との会話のなかで、平山は、

「みんな一緒の世界に住んでいるようで、

じつは別々の世界に住んでいるんだ」

といった意味のことをいう。

彼のバックストーリーは一切語られないが、

この姪を連れ戻しに来た母親=彼の妹との短い会話は、

平山の人生を想像させる。

妹は高級そうな車に乗っており、

彼とは段違いの裕福風な暮らしを送っていることが

見て取れる。

また、彼の父親は高齢で認知症らしく、

施設に入っているようだ。

実家はかなりの資産家で、

長男である平山は、父の生き方に反発し、

家を出たまま、齢を重ねてしまったのかもしれない。

妹とは同じ家庭で育ちながら、

互いにまったく違う価値観を持った人間になってしまった。

けれども、きょうだい仲は悪くない。

姪の家出もそんなに深刻なものではなく、

母親に素直に従って帰っていく。

けれども彼女にとって、伯父の持っている世界は、

一種の憧れに満ちた世界として映っている。

この姪や、仕事仲間の男、そのガールフレンドらは、

みんな若く、軽やかに、

面白おかしく生きているように見える。

けれどもその裏側に漂う切なさは何だろう?

彼女らは、平山の存在に何を感じていたのだろう?

それはきっとこういう予見だ。

わたしも、おれも、いずれ齢を取り、死ぬ。

それまでどう生きればいいのか?

そうした思いにあまり齢は関係ないのかもしれない。

映画の終盤、彼が最後に励ますのは、

行きつけの飲み屋のママのもとを訪れた男である。

平山と同年代らしいこの男は、ママの元夫で、

ガンでもう寿命があまりない。

それで別れた妻に最後に会いに来たという経緯だ。

「結局、何もわからないまま終わっていく」

という男のセリフは胸に刺さる。

そんな男をやさしく励ます平山のふるまいは、

ひどく感動的だ。

平山の人生はこの先、劇的に展開する気配はなく、

きっと彼はこのアパートの一室の片隅で、

野良猫のように一生を閉じるのだろう。

社会に置き去りにされた、底辺のエッセンシャルワーカー。

高齢者に近い孤独で無口な男。

そんな彼の存在にも価値がある。

1本1万円で売れる、

聴きつぶした中古のカセットテープのように。

彼の人生は輝いている。

一日一日がパーフェクト・デイ=完璧な日だ。

このタイトルは、ルー・リードが、

1972年に発表した同名曲から取ったものだろう。

晴れわたった青空を想起させるような、

美しいが、ひどく物悲しい旋律に乗せて、

意味深な歌詞が繰り返される。

Just a perfect day

ただただ完璧な一日

You just keep me hanging on

君は僕をかろうじて生かしてくれている

You're going to reap just what you sow

自分の蒔いた種は、すべて刈り取らなくてはいけない

2023年のカンヌ映画祭など、

世界的に評価された作品であることは

あまり意識せず、

素直にありのままの気持ちで見た方がいい。

そうでないと、この映画の真価は見えてこない。

ヴェンダースの作品はむかし何本か見たが、

若い頃の自分にとっては退屈だった。

たぶんヴェンダース映画を見るのがイケてる、

カッコいいといった意識が入っていたからだろう。

これはシニアの自分には面白く見られたが、

若い人には退屈かもしれない。

でも、自分の目で見てほしいと思う。

「ベルリン天使の詩」「パリ、テキサス」など、

かつてはつまらないと思ったヴェンダース作品も

齢を取った目でもう一度、見てみたいと思う。

新しい何かを発見できるかもしれない。

ペットロスから人生観・死生観が変わる

ペットロスによって人生観が変わった

という人の話を聞いた。

飼っていた柴犬が目の前で車に跳ねられたという。

話によると、散歩中、首輪がすっぽ抜けてしまい、

その犬が走り出した。

彼は追いかけたが、犬は面白がってグングン走り、

大量の車が行き交う大通りの交差点に飛び出した。

信号は赤。車が停まれるはずがない。

衝突した瞬間、犬は空中に高くはね上げられた。

歩道にいた彼の視界からは、交差点の風景は消え、

空の青をバックに、スローモーションで踊るように3回、

からだが回転する犬の姿だけが見えていたという。

「僕、赤信号渡ってましたね。

よく自分も跳ねられなかったと思います。

道路に落ちた犬を抱き上げました。

病院に連れて行こうと思って、

まず家に帰ったんですけど、

ちょうど玄関までたどり着いた時に、かくって死んだ。

よくドラマなんかで「かくっ」って死ぬでしょ。

あれだったよ。かくっとなってね。

口からすんごい色の血が出てきて」

この飼い主というのは、坊さんだ。

お寺の坊さんなので、それまで葬式や法事でお経を唱え、

何百回とご供養のお勤めをしている。

しかしというか、だからというか、

死は坊さんにとっては日常的なことであり、

他人事でもある。

ビジネスライクになっていたところは否めない。

けれども、犬の死はこの坊さんに大きな衝撃を与えた。

彼は精神的におかしくなって仕事が出来なくなり、

本山に行って一週間、

引きこもり状態で法話を聴き続けたという。

「あんなに真剣に、

仏様についての話を聞くことはなかったです。

そのきっかけを犬がくれましたね。

だから僕は仏様が犬の姿となって現れて

僕をまとも坊主に導いてくれたんだと今でも思ってます」

彼は今、自分の寺を持ち、

そこにはペットロスの人たちが自然と集まってくる。

ペットが死んだからと言って、

誰もが彼のような経験をすることはないと思うが、

それでもペットロスがきっかけとなって、

人生観・死生観が変わるといった話は時々聞く。

いっしょに暮らす、命ある生き物は、

僕たちが通常送っている

人間の社会生活とは違った角度から、

生きること・死ぬことについて、

考えさせてくれるのは確かなようだ。

死について考えることは、

よりよい生について考えること。

Deathフェス|2025.4.12-17 渋谷ヒカリエで開催

「死」をタブー視せずに人生と地続きのものとして捉え、

そこから「今」をどう生きるかを考える 。

新たに死と出会い直し、

生と死のウェルビーイングを考える「Deathフェス」を、

毎年4月14日(よい死の日)を中心に開催。

息子の安上がり正月リゾート

暮れから正月にかけて、足掛け1週間、

息子が泊まっていった。

別々に暮らすようになって以来、

こんなに長くいたのは初めてだ。

元旦が映画の日だから、ということで、

一人で池袋に「マッドマックス怒りのデスロード」と

「地獄の黙示録」を観に行ったのと、

昨日(4日)にいっしょに初詣に行った以外は、

家でゴロゴロしていた。

うちをリゾート施設扱いしているのかもしれない。

ずいぶん安上がりなリゾートだ。

その代金というわけではないが、

自分ではなかなかアプローチしない

マンガのこと、小説のこと、映画のことなど、

若い世代のトレンド的なものについて、

いろいろ教えてもらった。

会うたびにそういう話をして、

彼のおすすめをあれこれ見たり読んだりするのだが、

いつもなかなか消化しきれない。

今年こそはと思い、

本はいくつか手配したが、

どこまで読めるか。

今日の昼飯を食って帰ったが、

しばらくいっしょにいたので、

なんだかちょっと寂しくなった。

かといって、すっかり大人になった息子に

帰ってきてほしいとは思わない。

子供に戻ってもらっても困るし。

ただ、齢を重ねた親というのは、