- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- サービスメニュー・料金プラン

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 仕事

- 生きる

- 食べる

- ロボット・AI

- 物語

- 歴史

- 世界

- 動物

- 音楽

- ビートルズ

- ドラマ・映画・演劇

- インターネット

- 本

- 台本

- エッセイ

- 子ども

- 2011年5月

- 家族

- エンディング

- 農業

- 旅

- 社会問題

- 昭和

- 認知症介護

- 広告

- 電子書籍

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 新規ページ

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- お問い合わせ

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~【後編】

●伝説の茶壺、ついにご対面

前編では栖足寺の由緒正しい歴史と、

河童伝説の顛末を紹介したが、

いよいよ後編では本丸である。

住職に「河童の壺を拝見したい」と申し出ると、

快く承諾してくれた。

住職が大切そうに持参したのは、

見た感じ直径30センチほどの茶色い壺である。

よく見ると表面がややぼこぼこしており、

いかにも古い時代の手作り感が漂っている。

蓋は何度か作り変えられているそうだが、

壺本体は実に700年以上前のものだという。

「実は、これはお茶の葉を入れる茶壺なんです」

住職がひっくり返すと、

底には「祖母懐」という文字が刻まれている。

●国宝級の陶工が作った、河童の置き土産

「祖母懐」と書いて「そぼかい」と読む。

これは両側が山に囲まれて南側に向かって開けている、

温暖で良質な土が採れる土地のことを指すのだそうだ。

愛知県瀬戸市にこう呼ばれる場所があり、

そこが陶器の別名「瀬戸物」の発祥地なのである。

さらに驚くべきことに、この壺には作者のサインまで入っている。

「加藤四郎左衛門景正」

これは瀬戸焼の開祖として知られる伝説的な陶工の名前である。

加藤景正は鎌倉時代前期の陶工で、

一般的には貞応2年(1223年)に道元とともに南宋に渡り、

帰国後に尾張国瀬戸で窯を開いたとされている人物だ。

現在も愛知県瀬戸市の深川神社境内には、

景正を祀った「陶彦社」が存在する。

「本物なら国宝級の品物です。

ただし、河童にもらった後は門外不出ということで、

鑑定などしてもらったことはありません」

住職は笑いながら説明してくれた。

「河童からもらいました」と言えば、

鑑定士はどんな顔をするだろう?

そうしたテレビ番組もあるが、そうしたところに出したら

どんな結果になるか、正直、見てみたいものだ。

さて、話を戻すと、この時代はまだ轆轤がなかったため、

粘土を丸くして重ねて成型していく手法で作られたという。

そのため表面に痘痕のようなぼこぼこした跡が残り、

焼き上げた後に石が出てくるような荒々しさが

四郎左衛門の作風だったそうだ。

確かに、目の前の壺も実に味わい深い、

野趣に富んだ風合いを見せている。

●いよいよ河童のせせらぎ体験

「河童はこれを置いていくときに、

『この中に河津川のせせらぎを封じ込めました。

これを聴いて私を思い出してください。

この川の音が聴こえる限りは、

私はどこかで元気に暮らしていますから、

和尚さん、安心してください』と言い残して去っていったんです」

住職の説明を聞いているうちに、だんだんと期待が高まってくる。

果たして本当に河童の封じ込めたせせらぎが聴こえるのだろうか?

「どんな壺でも、こうやって耳を近づけて聴くと、

ぼーっという音は聞こえるものなんです。

それは容器の中で風が流れる音で、

貝を耳に当てたときにも同様の音が聞こえるので、

お分かりかと思います。

しかし、この壺の場合はそれだけでなく、ぼーっという音の中、

下の方からぴしゃぴしゃっという感じの、

小さな水が流れる音がします」

住職に促され、恐る恐る壺の口に耳を近づけてみた。

最初は確かにぼーっという、よくある空洞音が聞こえる。

しかし、じっと耳を澄ませていると……あった!

確かに奥の方から、ぴちゃぴちゃという水の音らしきものが

聞こえてくるではないか。

まさに小川のせせらぎのような、

優しい水の流れる音が壺の奥底から響いてくる。

思わず身を乗り出して、もう一度しっかりと耳を当て直してみた。

やはり聞こえる。確実に水の音である。

正直、最近なかった、一種の感動に背筋がゾクゾクした。

●プロの最新機材で録れなかった音が、

子供のラジカセで録音成功

住職によると、この不思議な音を録音しようと、

NHKが高性能のマイクを持ち込んで挑戦したことがあるという。

しかし、どんなに頑張っても音を捉えることができなかった。

「ところが、近所の子どもがこの音を録りたいといって、

ラジカセみたいなもので録ったら録れたんです」

なんとも不思議な話である。

最新の録音機材では録音できないのに、

子どものラジカセでは録音できる。

まるで河童が、純真な心を持つ者だけに

水音を聴かせてくれるかのようだ。

試しに僕も自分のICレコーダーを取り出して録音を試みてみた。

すると、どうだろう。確かに音が録れているではないか。

後で家に帰って聞き返してみると、

確実にせせらぎの音が記録されている。

超うれしい!

これは一体どういう現象なのだろうか。

科学的に説明のつく現象なのか、

それとも本当に河童の仕業なのか。

真相は定かではないが、確実に言えるのは、

この壺から不思議な音が聞こえるというのは、

真実であるということだ。

●豪雨の前兆を知らせる、河童からの警告

住職の話では、この壺にはさらに不思議な力があるという。

豪雨などで河津川が氾濫しそうになった時、

壺の中でゴウゴウと唸りが聞こえ、

洪水を予告してくれるのだそうだ。

「今でも川の音が聞こえるのですが、

河津川の水位が上がりそうな時など、

壺がいつもと違う音を立てて知らせてくれることがあります」

これは確かめようがなかったが、

もし本当だとすれば、

河童は命の恩人である和尚への恩返しとして、

災害から人々を守り続けてくれているということになる。

●禅の教え「不立文字」と河童の壺が奏でるハーモニー

ここで住職は、この河童伝説に込められた深い意味について語ってくれた。

「お寺にこの昔話が伝わっているのは意味があると思うんです。河童は『これを聴いて私を思い出してください』と言っています。

ですから、この音を聴くと、今でも河童はこのあたりに暮らしているのだ、

と思いを巡らせることができます」

その上で住職は、禅宗の根本的な教えである

「不立文字」(ふりゅうもんじ)について説明してくれた。

「達磨大師の教えに『不立文字』というものがあります。

これは、人は書かれている文字を真実と思い込み、

それに惑わされてしまうという教えです。

実は文字では真実は伝わらない、ということなんですが、

例えば、こういう音を聴いたり、においを感じたり、

肌で感じたりすることで、

現実には目に見えないものに思いを馳せたり、

いろいろな想像・連想ができたりする。

そうしたものも『不立文字』の教えに入るんです」

なるほど、これは深い話である。

現代社会では膨大な量の文字情報に囲まれ、

さらにAIが生成する映像や音声なども加わって、

僕たちはそれらに振り回されがちだ。

しかし禅の教えによれば、真実は文字や人工的な情報では伝えられない。

むしろ五感を通じて感じ取るものの中にこそ、

真実が隠されているというのだ。

「人間が本来持っている『仏性』を大切にして、

自分で感じなさいという教えです。

現代社会では、テレビやインターネットを通じて

文字・映像・音声などになった膨大な情報が入ってきて、

皆さん惑わされますから。

こういうものを聴いて『あ、河童生きてるかも』と

想像力を膨らませるのも、不立文字の実践なんだよ、

という教えが、

この伝説に詰まっているんじゃないかと思うのです」

●「衆生本来仏なり」-河童が教えてくれる仏の心

住職はさらに続けた。

「人間は『衆生本来仏なり』という言葉にあるように、

もともと仏の心を持っています。

ところが、現実の社会で生きるうちに、

心にたくさんの垢がこびりついてしまう。

真実を見るのは、それを落としていくことが必要なんです」

これも禅宗の重要な教えの一つである。

すべての人間は本来、仏と同じ清らかな心を持って生まれてくる。

しかし生きていくうちに、さまざまな欲望や偏見、

先入観といった「垢」が心に付着してしまう。

その垢を落とせば、本来の仏性が現れるという考え方だ。

河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、

その心の垢を洗い流してくれる効果があるのかもしれない。

現実の利害関係や損得勘定を離れ、純粋に音に耳を傾ける時、

僕たちは本来の清らかな心を取り戻すことができるのだろう。

「うちのお寺はこうした佇まいなので、訪れた方は皆さん、

実家とか故郷に帰ってきたようで落ち着くとおっしゃいます。

昔ながらの趣を残した、癒しの空間だと評価されるんです。

ですから、そんな中で、こうした体験をすると、

より心に響くのかなと思います」

確かに、栖足寺の境内は不思議と心が落ち着く場所である。

現代的な装飾や人工的な美しさとは対極にある、

素朴で自然な美しさがそこにはある。

そんな環境の中で河童の壺の音に耳を傾けると、

日頃の雑念が自然と消えていくような感覚を覚えるのだ。

●現代人に必要な、河童からのメッセージ

河童の壺から聞こえるせせらぎの音を体験して、

僕は深く心を動かされた。

これは単なる音響現象以上の何かがある。

人はみな心に仏性を持っており、

それによって、せせらぎの音を聴くことができる。

虚実入り混じったネット情報に翻弄される現代人にとって、

こてはとても大切な体験であるように思える。

SNSで飛び交う断片的な情報、

ニュースサイトに踊る刺激的な見出し、

AI生成による真偽不明の映像や音声、

誰かの偏った意見が拡散される炎上騒ぎ--

僕たちは日々、膨大な「情報」に囲まれて生きている。

そして知らず知らずのうちに、それらの情報に振り回され、

本来の自分を見失ってしまっているのかもしれない。

そんな時、河童の壺から聞こえるせせらぎの音は、

僕たちに大切なことを思い出させてくれる。

文字や人工的な情報で表現できない真実が、

この世界にはあるということ。

そして、その真実は五感を通じて、

心で感じ取るしかないということを。

●科学では説明できない不思議と、それを受け入れる心

この河童の壺の音について、

科学的な説明を求めたくなる気持ちもある。

壺の形状による音響効果なのか、

それとも何らかの物理的現象なのか。

しかし、そうした科学的説明を求めること自体が、

実は「情報に惑わされる」ことの一例なのかもしれない。

大切なのは理屈ではなく、

その音を聴いて何を感じるかということなのだろう。

最新の科学技術よりも、

純真な心の方が真実に近づけるということなのかもしれない。

河童が和尚に「私を思い出してください」と言い残したように、

この音を聴く時、

僕たちは「河童とは何か?」について思いを馳せることになる。

河童が実在するのかどうかは問題ではない。

大切なのは、その存在を通じて、

自然との調和や他者への慈悲といった

大切な価値を思い出すことなのだ。

●あなたの心の中の河童に出会うために

700年という長い年月を経ても、

河童の壺は今なおせせらぎの音を響かせ続けている。

伊豆に来たら、河津に来たら、

ぜひ河童寺・栖足寺を訪れてみることをお勧めしたい。

ただし、河童の壺を体験したい場合は、

この壺が寺宝中の寺宝であるため、

必ず事前に連絡を入れて準備をしてもらう必要がある。

そこで、あなたも河童の封じ込めた

せせらぎの音を聴いてみてほしい。

音が聞こえるかどうかは、あなたの心の状態次第かもしれない。

日頃の雑念を捨て、素直な気持ちで耳を傾けてみよう。

もし音が聞こえたなら、

それはあなたの心の中に仏性が息づいている証拠だ。

そして、河童という架空の存在を通じて、

自然への畏敬の念や他者への慈悲の心を

思い出すことができるだろう。

あなたの心の中の河童に出会えるかもしれない栖足寺。

そして河童が、

人生で本当に大切なものを教えてくれるかもしれない。

文字や人工的な情報に疲れた、僕たち現代人にこそ、

河童の壺が奏でるせせらぎの音は、

きっと新鮮な感動を与えてくれるはずである。

(おわり)

雨降り河童寺考~700年の古刹で出会った緑色の住人たち~

●ディスカバー河童寺

今週は仕事の取材で、静岡県河津町にある

「河童寺」の通称で親しまれる栖足寺(せいそくじ)を

訪ねることになった。

JR伊豆急行線の河津駅から徒歩10分弱という好立地である。

駅を出ると、あの有名な河津桜の並木がある河津川が

目の前に広がる。

あいにくの小雨模様だったが、

河津川を渡ってすぐに栖足寺の境内に足を踏み入れると、

これが意外にもラッキーだったかもしれないと思えてきた。

ピーカンの青空だと、どうにも風情がない。

むしろこの雨模様のほうが、

なんとも言えない妖しい雰囲気を醸し出していて、

まさに河童が出てきそうな気配が漂っているのである。

●椅子まで河童という油断のならない境内

境内に入ってまず驚かされるのは、

とにかくあちこちが河童だらけということだ。

持参した飲み物を飲もうと思って何気なく腰を下ろした椅子も、

よく見ると河童の形をしていた。

思わず「おっと失礼」と河童に謝ってしまうほどである。

寺院としては日本的な古さを感じさせる、

いかにも由緒正しそうなお寺だ。

と同時に、どこか懐かしい感じもする。

よくよく観察すると、シンボルっぽい河童像を中心に

境内全体がレトロアートな感じにアレンジされているのが分かる。

これは後で知ったことだが、

ミュージシャンでありアーティストでもある現住職のセンスが

なせる業なのだ。

●鎌倉時代生まれの禅寺、河童と暮らして700年

「河童の寺」という通称が板についた栖足寺は、

実に700年の歴史を持つ古刹である。

その創建は元応元年(1319年)、鎌倉時代にまで遡る。

開山したのは下総総倉の城主千葉勝正の第三子である

徳瓊覚照禅師(とくけいかくしょうぜんじ)という、

なかなかに由緒正しい禅寺なのだ。

徳瓊覚照禅師は八歳で得度し、

二十歳にして大本山建長寺で建長寺開山の

大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子として九年間、修行を積んだ。

その後、中国に渡って当時の禅の名僧たちに師事し、

帰国後は各地の名刹を歴任した。

そして元応元年、北条時宗の旗士であった北条政儀の招きにより、この河津の地にやってきたのである。

興味深いのは、もともとこの地には「政則寺」という

真言宗の寺があったということだ。

それを禅寺に改めて「栖足寺」としたのである。

「栖足」という寺号は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」(静かな隠遁生活に常に満足することを知る)

という句から取られたと推測されている。なんとも禅寺らしい、

深い意味を込めた名前である。

●桜に負けた河童の末路と、寺が果たした避難所の役割

現在の住職にお話を伺うと、興味深い地域の歴史が見えてくる。

「大昔から栖足寺は河童寺として通っており、

河津桜で有名になる前--

昭和の時代までは、河津町は河童で町おこしをしていたんですよ」

今でこそ河津桜で全国的に有名になった河津町だが、

桜まつりが始まったのは今から34年前の

1991年(平成3年)のこと。

桜まつりは1999年(平成11年)には訪問客が100万人を超える

大イベントに成長したが、

それ以前は河童が町の看板だったのである。

「各旅館に河童のおちょこやとっくり、手ぬぐいなどがあったり、

商工会に飾られていたりしたんです。

でも桜が有名になって見向きもされなくなったので、

そういったものを寺で預かったんです」

なんとも皮肉な話である。

河童で町おこしをしていたのに、桜の方が大ブレイクしてしまい、

河童グッズは行き場を失ってしまったのだ。

そこで栖足寺が河童文化の避難所のような役割を

果たすことになったというわけである。

●「つくったが、作られていないように」のアート美学

現住職は過去10年あまりで、境内の大改修も手がけた。

「『つくったが、作られていないように』をテーマにしました」

ちょいダークで、幽玄なムードを醸し出す草木や苔。

人が一人、ゆうに入れそうな大瓶や、

まっ茶色に錆び付いた自転車のオブジェ。ユニークなアート哲学に基づいてアレンジされた境内は、

「雨が降ると河童寺っぽくなる」という演出も施され、

心憎いばかりだ。

書家の師範のスタッフもいるということで、

寺院としての格式を保ちながらも、

現代的なアート感覚を取り入れた斬新な取り組みである。

●先代住職の逝去と、一時休業中の河童ギャラリー

以前は客間で「河童ギャラリー」を開いて、

町から預かった河童グッズを展示していたそうだが、

昨年、先代住職が逝去され、いろいろな儀式があったため、

一旦片付けられ、まだ再開されていないとのことだった。

「河童ギャラリー、ぜひ見てみたかったのですが…」と言うと、

住職は苦笑いを浮かべながら、

「また準備が整い次第、再開する予定です」と答えてくれた。

●裏門の淵で暮らしていた、いたずら好きの住人

さて、そもそもなぜ栖足寺が河童寺と呼ばれるようになったのか。

それは江戸時代から語り継がれている河童伝説があるからだ。

昔、栖足寺の裏を流れる河津川の淵に、河童が住んでいた。

お寺の裏に位置するその場所は、

川が大きく蛇行して深い淵を作る「裏門」と呼ばれていた。

この河童、水浴びをしている子どもの足を引っ張るなど、

いろいろないたずらをして村人を困らせていた。

そのうち噂が一人歩きして、「河童が子どもの尻子玉を抜く」とか

「生き肝を食らう」などと大げさに伝えられるようになり、

村人たちは河童を恐がり、ついには憎むようになってしまった。

なんとも人間らしい話である。

最初は単なるいたずら者だった河童が、噂によってどんどん恐ろしい存在に仕立て上げられていく。現代でもよくある話だ。

●馬のしっぽにしがみついて御用となった河童

そして運命の日がやってきた。

ある夏の夕方、村人たちは寺の普請(建物の修理や建設)の手伝いをした後、裏の川で馬や道具を洗っていた。

そのとき一頭の馬が急にいななき、後ろ足を高く蹴り上げた。

そばにいた村人が驚いて見ると、馬のしっぽに何か黒いものがしがみついている。

よく見ると、それは噂に聞いていた河童だった。

「河童だ、河童がいるぞ!」

誰かが叫ぶと、近くにいた村人たちが一斉に集まってきた。

河童も捕まってしまったら大変と大慌てで逃げ出し、

裏門を抜けて寺の井戸に飛び込んだ。

ここでの河童の行動が実に人間臭い。

馬のしっぽにしがみつくという、

なんともマヌケな状況で発見され、

慌てふためいて逃げ出す様子が目に浮かぶようだ。

●井戸に逃げても逃げ切れず、袋叩きの刑

しかし村人たちは容赦しなかった。

井戸に逃げ込んだ河童に向かって、てんでに石を投げつけた。

河童はバラバラと落ちてくる石に我慢ができず、

井戸の中から這い出してきてしまった。これが失敗だった。

村人たちは河童を取り囲み、

「こやつはひどいやつだ。殺してしまえ」と叫びながら、

棒切れで叩き始めた。

ちょっとやりすぎな気もするが、

当時の人々にとって河童は子どもを攫う

恐ろしい妖怪だったのだから、無理もない話かもしれない。

●「殺生は禁物じゃ」-禅僧の慈悲が救った一命

ちょうどそこへ、栖足寺の和尚さんが帰ってきた。

村人たちが騒いでいるのを見て、何事かと近づいてみると、

河童が息も絶え絶えに倒れている。

それでもなお、村人たちは河童を叩き続けている。

和尚さんは大きな声で「皆の衆、やめられい」と叫んだ。

「今日は寺の普請の日じゃ。殺生は禁物じゃ。

寺の縁起にかかわる。この河童はわしが預かろう」

さすがは禅僧である。

暴力で問題を解決しようとする村人たちを諫め、

慈悲の心で河童を救おうとした。

村人たちも、寺の縁起にかかわるのでは仕方がないと、

和尚さんの言葉に従って河童を預けた。

●月夜に現れた河童からの、思いがけない恩返し

和尚さんは村人たちがいなくなると、

「これ河童、助けてやるからどこか遠くへ行きなさい」

と言って、河童を逃がしてやった。

この和尚さんの優しさが、後に奇跡を生むことになる。

その晩のこと、和尚さんは何者かが庫裏の戸を叩く音で

目を覚まし、縁側の雨戸を開けてみた。

すると、月明かりの中に昼間の河童が立っていたのである。

●河津川のせせらぎを封じ込めた、魔法の壺

河童は言った。

「昼間は助けていただき、ありがとうございました。おかげさまで命拾いをしました。このつぼはお礼のしるしです」

そう言って、丸い大きなつぼを縁側に置いた。

「このつぼに河津川のせせらぎを封じ込めました。

口に耳を当てると、水の流れる音がします。

水の音が聞こえたら、

わたしがどこかで生きていると思ってください。

和尚さまもどうぞお元気で」

そう言い残して、河童は立ち去ったのだ。

●令和の今も、壺に耳を当てれば

和尚さんは夢心地で聞いていたが、

我に返ると確かに縁側に大きなつぼが置いてあるので、

河童が本当に来たのだと確信した。

それからというもの、河津川に河童が姿を現すことはなくなり、

村人たちもいつしか河童のことは忘れていった。

けれども和尚さんは時折つぼの口に耳を当て、

底の方から聞こえる、かすかな水音を聞いて、

河童の無事を思った。

また、河津川に出水があった際、

このつぼがゴウゴウとうなりを上げて知らせ、

人々が助かったこともあり、

それから寺の宝として大切に奉られてきたという。

今でもつぼに耳を当てると、川のせせらぎが聞こえ、

河童が元気で生きていることを伺える。

そして人々は水の流れが心を洗うと言い、

ありがたく拝聴していくのである。

●果たして河童の声は聞こえるのか~後編への誘い~

さて、この河童の壺、実は現在も栖足寺に残されており、

実際に耳を当てて音を聞くことができるのだという。

果たして本当に河童の封じ込めた河津川のせせらぎが

聞こえるのだろうか。

後編では、この神秘的な河童の壺による

不思議体験をレポートする。

僕は雨に濡れた境内で河童たちに見守られながら、

数百年の時を超えた河童との不思議な邂逅を

体験することになるのだが、

その詳細は次回のお楽しみということにしておこう。

後編ではいよいよ河津桜で有名になる前の河津町の隠れた魅力、

そして現代まで語り継がれる河童伝説の真相に迫る。

(後編に続く)

脱サラ・起業・転職のリアル

今、60歳が人生の新たなスタート地点になった。

シニアも若者も必読!

生き方に悩む人のためのリアルな参考書がここにある。

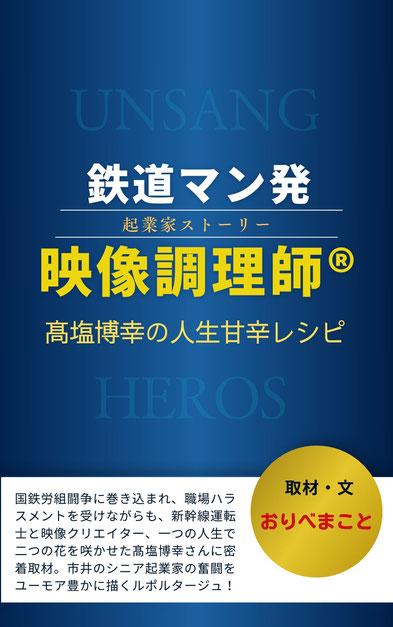

鉄道マン発 映像調理師®

ー高塩博幸の人生甘辛レシピー

無料キャンペーン、いよいよ明日、

6月9日(月)15:59まで

すでに120部を突破。

脱サラ・起業・転職を考える人たちの間で大きな話題に。

無料で購入できる最後のチャンスです。

専用端末は不要。アプリを入れてスマホで読もう。

本日より無料キャンペーン「鉄道マン発映像調理師®」

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、

そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、

還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、

彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、

心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、

笑いあり涙ありの起業ストーリー!

本日6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで

発売記念 6日間無料キャンペーン実施

このチャンスをお見逃しなく!

もくじ

第1章 高塩さんと映像の仕事

映像調理師®高塩博幸

エンディング産業展2022

倫理法人会での人脈から映像制作を受注

おいしい料理は“下ごしらえ”から

その人のストーリーを見つける作業

運転士の教官として培ったインタビュー術

AIなど最新ツールの駆使

ユニークなサービスメニュー

★ 自分史・遺言ムービー「nokosu」

★ nokosu 周年映像制作

★ 家系史継承箱《メモリアルボックス》

★ 死後の自分史

★ 子ども史・子育て自分史

●講座開設

★ 講座「スマホで自分史動画を作ろう!」

★ 講座「AIを使ってコマーシャル動画をつくる」

なぜ人は自分史を作ろうとするのか?

第2章 高塩さんの起業家スピリット

誰もがアーティストになれる

人生百年時代のチャレンジャー

ケンタッキーおじさんでもよかった

芸術と起業の街・足立区北千住からの再出発

映像調理師®誕生の舞台裏

映画より映写室が好きな子ども

きみは「ポピュラーチューズデイ」を聴いたか?

コンサートで音響アルバイトを経験

あんた、学校行ってどうするの?

高塩家のファミリーヒストリー

日本電子工学院と国鉄のW受験

第3章 高塩さんのJR東海道中膝栗毛

クリスマスエクスプレスに涙ぐむおじさん

花形鉄道マン

昭和の「青春18きっぷ」

国鉄百年の盛衰

組合闘争に巻き込まれて

「会社のイヌ」と呼ばれて

出世の秘密

JR東海出世街道

人生の憂鬱な昼下がり

鉄道マン最後の日

第4章 高塩さんと終活映像市場

高齢化社会における終活市場の拡大

映像が紡ぐ、新たな人生のしまい方

終活映像市場に輝く、ブルーオーシャンスターズの価値

映像調理師®の理念

欲しいけど欲しくない:終活映像営業の難しさ

終活映像市場に咲く、高塩博幸の営業哲学

新しいアプローチ

第5章 ブルーオーシャンスターズの未来

AIの進化を追いかけて

高塩式AIディレクター構想

10年後・20年後の世界を見据えて

「停止位置不良」の夢を見た人、来たれ!

鉄道マン発 映像調理師® 無料キャンペーン開催

今、60歳が人生の新たなスタート地点

シニアも若者も必読!生き方に悩む人のためのリアルな参考書

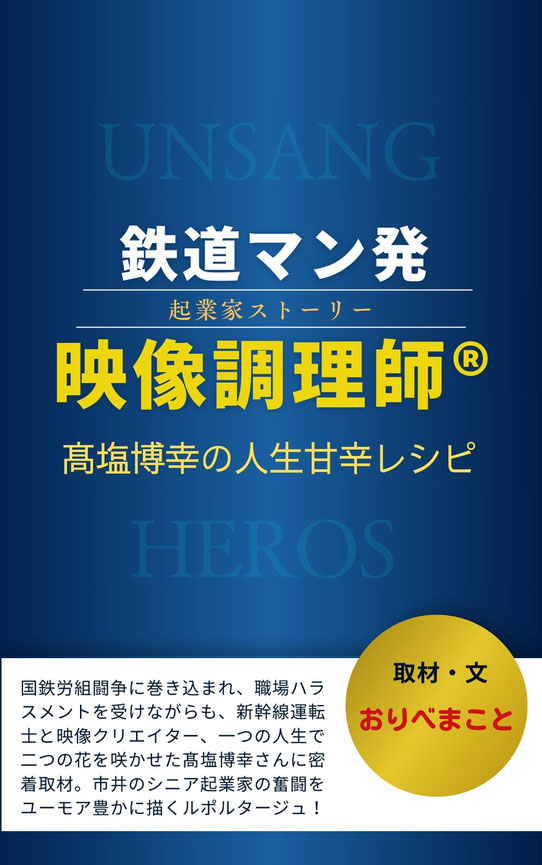

鉄道マン発 映像調理師®

高塩博幸の人生甘辛レシピ

https://amazon.co.jp/dp/B0F7W3CWDX

6月4日(水)16:00~9日(月)15:59まで

発売記念 6日間無料キャンペーン実施

このチャンスをお見逃しなく!

国鉄労組の闘争、職場ハラスメント、

そして新幹線運転士から映像クリエイターへ——。

一つの人生で二つの花を咲かせた男の物語がここにあります。

「会社のイヌ」と呼ばれながらも昇進を重ね、

還暦を過ぎて再び人生の岐路に立った時、

彼が選んだのは「映像調理師®」という前代未聞の職業でした。

人生の味わい深いエピソードを素材に、

心に残る映像作品を調理する高塩博幸さんの、

笑いあり涙ありの起業ストーリー!

世界のエンディングの潮流は、エコ葬と安楽死

最近、墓じまいや相続問題など、

日本でも終活の話題が増えているが、

海外に目を向けると、世界の葬儀・終活の焦点は、

安楽死とエコ葬に傾いているようだ。

●英国で安楽死法案が成立目前

いま、英国では安楽死法案が下院での審議を通り、

6月には上院での審議に移るが、

この法案が成立するのは、ほぼ確実と言われている。

すでにスターマー首相も支持を表明しており、

BBCニュースなどで昨年末から

頻繁に審議の様子が報道されている。

日本では超高齢化社会・多死社会が

進展しているのにも関わらず、

長らく安楽死・尊厳死・自殺ほう助といった課題は、

ほとんど、まともに議論されてこなかった。

しかし、この英国の法案が成立したら、

何か大きな影響がおよぶかもしれない。

●この10年で安楽死が認められた国が・・・

少し前まで安楽死と言えば、

オランダとスイスしか思い浮かばなかったが、

現在はどうなのだろうと調べてみた。

2025年1月末時点でのデータだ。

・完全に合法化されている国・地域:

オランダ(2002年)

ベルギー(2002年)

ルクセンブルク(2009年)

カナダ(2016年)

コロンビア(2015年)

スペイン(2021年)

ポルトガル(2023年)

・部分的に合法化:

スイス(1942年から自殺幇助のみ合法)

ドイツ(2020年に憲法裁判所が自殺の権利を認定)

アメリカ(オレゴン州、ワシントン州など複数州で

医師幇助自殺が合法)

オーストラリア(複数州で合法化、

2019年ビクトリア州から開始)

・2023年(コロナ明け)以降の動き:

ポルトガルが2023年に完全施行。

英国は現在審議中(下院可決済み)

他に現在審議中・検討中の国を挙げると、

フランス(マクロン大統領が法案検討を表明)

イタリア(国民投票の動きあり)

アイルランド(市民議会で議論)

かなり衝撃的だった。

あくまで欧米に限っての話だが、

安楽死・尊厳死・自殺ほう助を認めた国は

この10年ほどで激増している。

●エコ葬も激増

一方、エコ葬も増加しているようで、

今世紀に入ってから、遺体をフリーズドライにしたり、

アルカリ溶液に浸して分解する水火葬、

土中の微生物を使って堆肥にする有機還元葬など、

さまざまな環境負荷の少ない葬法が考案されてきた。

どれも当初はキワモノ扱いだったが、

アメリカではすでに12州で有機還元葬も認められ、

水火葬も広がっている。

特にコロナ禍以降、この2,3年の変化は大きい。

安楽死とエコ葬は、まさに現代の葬儀・終活業界の

大きな潮流になっているのだ。

●何が人の心を、社会の常識を変えたのか

安楽死については、人権問題と深くかかわっているようだ。

「どう死ぬか」という個人の選択権の拡大、

医療技術の進歩で延命が可能になった一方での

「死の質」への関心、

超高齢化社会での終末期医療費の問題、

家族への負担軽減

といった視点が増加の要因になっていると思われる。

また、エコ葬については、

環境意識の高まりと持続可能性への関心

土地不足問題(特に都市部)

従来の墓地・埋葬への価値観の変化

樹木葬、海洋散骨、自然葬などの多様化

といった精神・ライフスタイルの変化が大きい。

両方とも、従来の「伝統的な死生観」から

「個人の価値観を重視する死生観」への転換を表している。

特にコロナ禍を経て、人々の死に対する考え方が

より現実的で個人的なものになったという面もあるだろう。

葬儀・終活業界としては、

これらの多様化するニーズにどう対応していくか、

また法制度の変化にどう準備するかが重要な課題になってくる。

あまり考えたくないという人が多いと思うが、

そう遠くない未来、日本でも今後、嫌でも

これらの議論をしなくてはならない時が来そうだ。

時空を超えた家康AI 好みの女性は天海祐希と石田ゆり子

「千住宿」は日光街道の最初の宿場町。

現在の北千住界隈がそうだ。

宿場が開かれたのは3代将軍・家光の時代、

1625年だから、今年でちょうど400年。

それでお祭りをやっているというので、

18日の日曜日、北千住まで行ってきた。

北千住は、拙著「鉄道マン発 映像調理師®」で

取材させていただいた髙塩博幸さんの

「ブルーオーシャンスターズ」が会社を構える街。

生まれも育ちも起業も足立区の髙塩さんは、

ビジネスとともに地域貢献にも熱心で、

今回は、この千住宿400年に際して、

オリジナルソングとビジュアル(プロモV)を提供。

さらにこの日は、AI企業研修を行う会社

「TSUYOMIHO」の宮田剛志さんとタッグを組んで

街頭に「家康AI」のブースを出店した。

「家康AI」は、家康に向かって質問すると、

「拙者が家康じゃ」などと徳川家康が

ユーモラスに答えてくれる体験。

歴史を「教わる」のではなく「対話する」スタイルで、

子どもから大人まで楽しめるのがウリだ。

テレビ局の取材も来ていて、

面白がって問いかける子供たちにインタビューをしていた。

僕もあれこれ質問してみたが、

没後409年を経て、AIの力で現代によみがえったこの家康、時々、「拙者がこの千住宿を開いた」なんて

トンチンカンなことを言う。

いやいや、五街道を整備しようと努めたのはあなただけど、

宿を開いたのは孫の家光でしょ。

そもそも400年前の1625年って、あなた、もう死んでるし。

それで「あなたの後の14人の徳川将軍のうち、

最も評価できるのは誰ですか?」

と聞くと家光の名を挙げたりする。ほうほう。

トンチンカンな部分は差し引いて、答がいかにもAI的な、

優等生の模範解答みたいなのが気に入らない。

それでいろいろ変化球を投げてみる。

「来年の大河は『豊臣兄弟』なので、今度はあんた悪役だね?

誰にやってほしい?」とか、

「『どうする家康』では、あんた、北川景子の

お市に惚れてたみたいだけど、ホントに好きだったの?」とか。

このへんの質問はうまくかわされたけど、

「好みの女性のタイプは?」と聴くと、

「しっかりしてて優しい人」なんて、まともに答えてきた。

「じゃあ、たとえば現代の女優さんだったら誰?」

と聴いてみたら、「天海祐希と石田ゆり子」と、

照れもせずにペロッという。

どういうラーニングをしたのか、

髙塩さんと宮田さんに突っ込もうと思ったが、

ま、お祭りだし、やめておいた。

てなわけで、今年は北千住で

随時、400年のお祭りをやっているので、

機会があれば遊びに行ってみてください。

髙塩さんと僕の本もよろしくね。

鉄道マン発映像調理師®

高塩博幸の人生甘辛レシピ

Amazon Kindleより好評発売中。¥800

国鉄労組闘争に巻き込まれ、職場ハラスメントを受けながらも、新幹線運転士と映像クリエイター、一つの人生で二つの花を咲かせた高塩博幸さんに密着取材。市井のシニア起業家の奮闘をユーモア豊かに描くルポルタージュ!

かさこ交流会で感じた「人生後半の奮闘」

一昨日、横浜・鶴見で開かれた

かさこさん主催の交流会に行きました。

カメラマン・ライター・Kindle作家のかさこさんは、

ネット発信のエキスパートであり、

ネット集客などの課題に悩む

個人事業主のアドバイザーでもあります。

世の中にはたくさんのフォロワーを集める、

インフルエンサーと呼ばれる発信者がいますが、

そのなかでもかさこさんは、

最も信頼できる発信者の一人だと思っています。

交流会に集まったなかでは、自分を含め、

人生後半を奮闘する人たち、

アラカンや還暦超えてがんばる人たちがたくさんいました。

もちろん、みんな、いろいろトライして結果を出したい、

好きなことをやって稼ぎたい、食っていきたいわけだけど、

こうして自分で仕事を始めて、

ジタバタやっていること自体が、

いいね、すごいなと思うのです。

僕の両親や、認知症になってしまった義母(90)の世代は、

敗戦によってペッシャンコになってしまった日本を復興させ、

豊かな社会を築くことを共通目標としていました。

しかし、僕の世代になると、両親らのような

誰もが共有できる目標は、もはやありません。

それに代わって、僕たちひとりひとりが、

生きる目標や生きがいを

設定しなければならない状況が訪れています。

何らかの形でその設定ができないと、

人生において幸福感を得るのは難しい。

経済的に食えないと生きていけないし、

経済や仕事や情報の奴隷になって、

精神が壊れても生きられない。

「人生百年」と謳われる未知の世界は、

豊かで便利で情報がいっぱいあるにも関わらず、

どうにも未来に希望を見出しにくく、不安があふれる世界です。

ここでは還暦は、

かつてのような定年退職後の余生ではなく、

新しく生き始める年代、と同時に、

人生の終わりも考えなきゃいけない、

かなり複雑な年代といえるかもしれません。

そう簡単に「逃げ切り」はできません。

いろんな面白い人と会って、そんなことを考えました。

みんな、今までも十分がんばってきたかもしれないが、

まだまだがんばろう。

AIとのコラボをenjoy

AIは無料バージョンで十分。

もちろん、AIを使って何をするかによって違いますが、

文章生成の分野に限っては、どれも無料版でいいと思います。

現在、仕事で使うためにGemini、Claude、ChatGPTと、

アシスタントを3人雇用。

これがその日によって、かなりコンディションが違っていて、

どれが一番いいとは言えません。

あえて言うと、割とまじめな事務系文章はChatGPT。

そつがないけど、いかにもAIです、という感じの文章。

ちょっとユニークで面白い文章を出してくるのはClaude。

Claudeが出してくる文章は、ちょっと人間っぱい匂いというか、

ぬくもりがあります。

もちろん、プロンプト次第ですが。

「もっとくだけて、柔らかくして」と指示すると、

かなりズッコケながらも、

ちゃんと使えるようにそれなりにまとめてくるところが偉い。

Geminiは特徴が言いづらいけど、

前者二つの中間みたいな感じ。

こちらは柔らかい文章を要求すると、

本当にグダグダのを出してきて使い物になりません。

ただ、いちばんタフなのはGeminiで、

取材のメモ・音声起こしなどを資料としてぶちこむ際、

他の2種だと多すぎて受け付けてくれないことがあるけど、

Geminiはかなりの分量でもOK。

それになんといっても付き合いの長いGoogle製なので、

使う頻度はいちばん多いかも。

適材適所で、こういう仕事はChatGPTで、

こういうのはClaudeで・・・と決めようかと思ったけど、

あえてはっきり区分けせず、その時のカンを働かせて、

これはClaude、これはChatGPT、これはGeminiと、

とっかえひっかえ使っています。

もしかしたら、どれかメインを決めて

有料版を使ったほうが捗るのかもしれないけど、

僕はそれぞれに個性があって面白いと思っているので、

あえて絞らず、3人のアシスタントとのコラボを楽しんでいます。

それともう一人、第4のアシスタントが、

GensPark(ジェンスパーク)。

これはリサーチ専用のスペシャリスト。

もうググるのは古い。

検索テーマが決まっていれば、GensParkが次から次へと

めっちゃ効率的に、目的に到達するための情報を出してくれます。

しかも、その情報がどこのサイトにあるのかも

一緒に出してくれるので、ありがたい。

しかもしかも、最近は出した情報を一つにまとめて

レポートにして提示するという芸当をはじめたので、

ただの便利な検索エンジンの枠を超えようとしています。

てなわけで楽しいAIとのコラボだけど、

あくまでみんなアシスタントさんなので、

出されたものは参考文献。

それをちょこっとリライトしてOKのこともあれば、

ほとんど無視して自分で書いてしまうこともあります。

いずれにしてもAIをどう運用していくのかは、

これから仕事を続けていく上での避けられない課題です。

給料は出せないけど、仕事をしてくれたら、

ちゃんと「ありがとう」とお礼をします。

すると皆、ちゃんと誠実に返してくれるのです。

たとえ相手が機械でも結構うれしいし、

疲れが取れる感じがします。

これ、メンタル的にけっこう重要ですよ。

AI、侮るなかれ、粗末に扱うなかれ。

人形供養はクールジャパンの原点

3月3日。昨日までのうららかな春の到来から一転、

真冬に逆戻りになったひな祭りの日。

「この時期から5月の子どもの日を過ぎるころまでが、

一番たくさん、お人形さんがいらしゃいます」

そう話すのは、都内でも人形供養で有名なお寺のご住職です。

やはり、お節句になると、子どもが巣立った家では、

ひな人形や五月人形が押し入れで

冬眠していることを思い出すのでしょう。

思い出深い人形だけど、

もう出番がないのにいつまでもしまっておくわけにはいかない。

ぼちぼち終活で、生前整理もしなきゃいけなし・・・

と、そんな気持ちが働きますが、

そのままゴミとして捨てるのは胸が痛みます。

いや、そんな生易しいものじゃなく、

張り裂けそうになるかもしれません。

それで信頼できるお寺、魂を静めてくれる、

人形供養のお寺に駆け込むのです。

べつに極度にセンチメンタルな人の話ではありません。

それが通常の日本人ならではのマインドというものですよね。

これをお読みのあなたも納得できるのではないでしょうか。

海外目線ではStrange

同じ日本人としては、ごく自然な心の働きなのですが、

海外の人には、こうした人形供養、

ひいては針供養とか、道具の供養とか、

モノに対する供養の習慣が、ものすごく奇異に映るそうです。

きょう取材したご住職のもとにも、

海外メディアの取材がちょくちょくあるらしく、

「どうして日本人は人形供養をするのか?

他の国では、テディベアが壊れたり汚れたりしても、

教会に持ち込むことなんてしない。

バザー用に売りに出したりはするけど」

てなことを言われるそうです。

生き物でないモノに魂が宿るという感性、

その宿った魂と別れるとき、

きちんとお別れをしたいという気持ちは、

日本民族特有のものなのかもしれません。

そしてまた、宗教者がその気持ちを受けて、

きちんと儀式を行うという文化を持っているのは、

これまた、世界広しといえども、日本だけなのでしょう。

供養の心が現代の日本カルチャーを生み出す

モノをモノとしか見ない外国人から見れば、

おかしな文化・習慣でしょうが、

こうしたことが、彼らを魅了する

日本のグルメ、アニメ、キャラクターなど、

ユニークなジャパニーズカルチャーに

つながっているのではないか、と思います。

動物にしても、精魂込めて牛や豚を育てて、

おいしい肉にして、亡くなった後はちゃんと動物供養をする。

といったストーリーは、

やっぱり外国の人は素直に納得できないでしょう。

「だって食べるために育ててるんじゃん」って。

人間の世界に違和感なく入り込み、

平等な友達になるアトムやドラえもんのようなロボットも、

「人形供養・モノ供養がある国」だから生まれた

ファンタジーです。

ただ、意外だったのは、

人形供養を行うお寺は全国でも数少ないということ。

僕はけっこうあちこちのお寺で

やっているものだと思っていました。

檀家さんに頼まれて、あるいは桃の節句や端午の節句の時だけ

行うところはあるかもしれませんが、

そのお寺ではほぼ毎日、全国から受け付けており、

受け取ったら翌朝には供養しているといいます。

ただ受け取って、お経を上げて終わりでなく、

あちらへ旅立たせるためには、

かなり手間も暇も費用も掛かるようです。

ゴミの分別を思い出してもらえればわかりますが、

中には、素材ごとにばらばらにしなくてはならないものもあり、

最近は環境問題で厳しい規制があるので、

専門の産廃業者とコラボして事に当たっているそうです。

歴史・文化の土壌で花咲くクールジャパン

この話を聴いて、

かわいい人形が「産業廃棄物」になるなんて――

と、内心、行き場のない悲しみやら、憤りやら、

切なさ、やるせなさを覚えたあなたは、

とてもまっとうな日本人マインドを持った人だと思います。

そうした和のマインドは、料理、ファッション、家屋、

各種のコンテンツなど、

生活のいたるところに溶け込んでいる気がします。

やはり現代の、有形無形の「クールジャパン」の数々は、

長らく培った日本の歴史・文化の土壌があるからこそ

咲ける花々なのでしょう。

ペットロスから人生観・死生観が変わる

ペットロスによって人生観が変わった

という人の話を聞いた。

飼っていた柴犬が目の前で車に跳ねられたという。

話によると、散歩中、首輪がすっぽ抜けてしまい、

その犬が走り出した。

彼は追いかけたが、犬は面白がってグングン走り、

大量の車が行き交う大通りの交差点に飛び出した。

信号は赤。車が停まれるはずがない。

衝突した瞬間、犬は空中に高くはね上げられた。

歩道にいた彼の視界からは、交差点の風景は消え、

空の青をバックに、スローモーションで踊るように3回、

からだが回転する犬の姿だけが見えていたという。

「僕、赤信号渡ってましたね。

よく自分も跳ねられなかったと思います。

道路に落ちた犬を抱き上げました。

病院に連れて行こうと思って、

まず家に帰ったんですけど、

ちょうど玄関までたどり着いた時に、かくって死んだ。

よくドラマなんかで「かくっ」って死ぬでしょ。

あれだったよ。かくっとなってね。

口からすんごい色の血が出てきて」

この飼い主というのは、坊さんだ。

お寺の坊さんなので、それまで葬式や法事でお経を唱え、

何百回とご供養のお勤めをしている。

しかしというか、だからというか、

死は坊さんにとっては日常的なことであり、

他人事でもある。

ビジネスライクになっていたところは否めない。

けれども、犬の死はこの坊さんに大きな衝撃を与えた。

彼は精神的におかしくなって仕事が出来なくなり、

本山に行って一週間、

引きこもり状態で法話を聴き続けたという。

「あんなに真剣に、

仏様についての話を聞くことはなかったです。

そのきっかけを犬がくれましたね。

だから僕は仏様が犬の姿となって現れて

僕をまとも坊主に導いてくれたんだと今でも思ってます」

彼は今、自分の寺を持ち、

そこにはペットロスの人たちが自然と集まってくる。

ペットが死んだからと言って、

誰もが彼のような経験をすることはないと思うが、

それでもペットロスがきっかけとなって、

人生観・死生観が変わるといった話は時々聞く。

いっしょに暮らす、命ある生き物は、

僕たちが通常送っている

人間の社会生活とは違った角度から、

生きること・死ぬことについて、

考えさせてくれるのは確かなようだ。

死について考えることは、

よりよい生について考えること。

Deathフェス|2025.4.12-17 渋谷ヒカリエで開催

「死」をタブー視せずに人生と地続きのものとして捉え、

そこから「今」をどう生きるかを考える 。

新たに死と出会い直し、

生と死のウェルビーイングを考える「Deathフェス」を、

毎年4月14日(よい死の日)を中心に開催。

AIはマンガのロボットみたいな相棒

今年はAIが大きく進化した年だった。

僕も去年まではお遊びで触る程度だったが、

今年は夏場、ちょっとヒマだった時期に

セミナーを受けて、

AIを仕事で積極的に使い始めた。

新しいテクノロジーを肯定するか比例するかは

その人の自由だが、

これだけ世間でAIについて言及され、

いずれ多くのマンパワーがAIに取って代わられる

といった話を聞いていると、

やはりある程度は知っておかないと駄目だ。

ろくに知りもしないで「AIなんか要らない」

と、ただ否定していると、

内心、どんどん不安とストレスが溜まっていく。

これはあまり良くない状態だ。

AIを知り、使い方を身に着けるには、

ただ遊んでいるだけでは不十分で、

やはり実際に仕事で使ってみる必要がある。

というわけで,いろいろ試して、

AIライティングの概要を

つかんでからは、できるだけ、

どんどん使うようにしている。

僕の場合、取材の文字起こし、記事の構成、

リード文の作成、タイトル案の作成などが主な用途だ。

一度完成した原稿をもっとカジュアルに、

若い読者向けに、みたいな指示を与えて

アレンジする場合もある。

小説を書く際に、

対話しながらプロットを書くこともある。

自分がどの程度、

使いこなせているのはよくわからないが、

僕はあまりAIの普及を心配していない。

やっぱり機械は機械なので、使っていると、

いかにもみたいなビジネス文章の文型、

「成長「発展」「拡大「希望」といった、

やたらポジティブなワードを多発し、

きれいにまとめようとする傾向が強いからだ。

いわば「模範解答」みたいな文章ばかりで面白くない。

もちろん、プロンプトで「もっと柔らかい表現で」とか、

「もっと砕けて」とか指示すれば、

代案を出してくるのだが、

何度もやり直しさせるのがめんどくさいので、

結局、自分で書き直すことになる。

でも、AIのNG案を見て、

新しいアイデアがひらめくこともあるので、

AIの作業が無駄とか、使う意味ないとは思わない。

ようは付き合い方しだいだ。

AIは人間より神様に近いかもしれないが、

日本は多神教の国。

神様はヒューマンタッチで愛嬌があって、

ときどき悩んだり、ズッコケたりしている。

だからアトムやドラえもんみたいなマンガも生まれた。

来年以降、AIがどれだけ進化するかはわからないが、

当分の間は、できるだけ、マンガのロボットに見立て、

優秀だけど可愛くて楽しい

仕事の相棒にしていきたいと思っている。

「クリスマスエクスプレス」におじさんたちは涙ぐむ

かつてJR東海に勤めていた、

もと鉄道マンの本を書いている。

彼はまだ民営分割化前の国鉄時代に入社。

39年間勤務して定年退職直前に辞めて

シニア起業家になった。

JR時代のアイテムや写真・記事などを

たくさん保存していて、

そのなかにあった牧瀬里穂との2ショット写真を

ちょっと自慢気に見せてくれた。

それは2017年、新幹線のぞみデビュー25周年記念の

イベントで撮ったものだそうだ。

彼は、1992年3月14日の、

のぞみデビュー車の運転士だったのだ。

でも、あれ?

あの牧瀬里穂のCM

「クリスマスエクスプレス」は1989年。

東海道新幹線は、

まだ「ひかり」と「こだま」しかなか

った時代だが‥‥。

ま、いいか。みんな喜べば。

たった1分のCMなのに、

いまや牧瀬里穂さんは、新幹線、

JR東海のイメージと分かちがたく結びついている。

これはすごいことだ。

そして山下達郎は、けっしてこのCMのために

「クリスマス・イブ」を書いたわけではないのだが、

このCMのおかげで、かの曲は

クリスマスソングの永遠の定番となった。

(初出は1983年。

実は竹内まりやのために書いたらしいが、

彼女が歌わなかったんで、

もったとないと自分で歌ったらしい)

その「クリスマスエクスプレス」が

4Kの美しい映像でよみがえり、

YouTubeに上がっている。

1989年の牧瀬里穂バージョンと、

1988年の深津絵里バージョン(実はこっちが初代)。

牧瀬と深津があまりにかわいくて

感動的なドラマであると同時に、

ついているコメントが面白い。

ループさせてえんえんと見ている人もいる。

夜中に家族に隠れて

こっそり泣いている人もいる。

僕も含め、最近、クリスマスて言ったってなーと、

全然盛り上がらない人は、

これを見て、テンション上げてください。

動画CM制作のノウハウとAI活用を同時に学べる講座

電子書籍・おりべまことの

新しいノンフィクションシリーズ

「市井の賢者」(仮題)の制作にご協力いただいてる

高塩博幸さんの取材で北千住へ。

高塩さんは、新幹線のぞみ第1号の運転士。

JR東海を定年退職の直前に辞めて、

みずから映像ディレクターのスキルを学び、

シニア起業家として

映像制作の会社「ブルーオーシャンスターズ」を立ち上げた。

今日はAIの研修講師である宮田剛志さんと組んで

「30秒CM動画制作講座」を開催した。

テクノロジーの発達で、

小規模な会社でも、お店でも、個人事業主でも、

手軽にCM動画がつくれる時代は、

これからどんどん進むだろう。

動画制作のノウハウと

AIの活用法を同時に学べるお得な講座だ。

初めての講座開催とのことだったが、

JR時代に運転士の教官をやっていたという

高塩さんの指導はとても丁寧でわかりやすく、

自信に満ちていて、すでに円熟の域。

動画CM制作のノウハウと

AIの知識を同時に学べるお得な講座で、

参加者も大いに満足した様子だった。

画期的な高齢者向け低酸素ジム「3Po」亀戸にオープン

亀戸~大島界隈で運動特化型のデイサービスをやっている

「あづまや/わかったグループ」が、

今月1日に亀戸駅前に新店舗をオープンした。

1Fは1号店と同じ、

要介護者用のサーキット方式トレーニングだが、

2Fは常圧低酸素ジム[3po」になっている。

低酸素ジムは、

もともとアスリートのために開発された施設で、

一口で言えば、高地トレーニングの環境を模し、

気圧はそのままで、

酸素濃度だけを低くするというシステムを備えている。

常圧のまま、部屋のなかを低酸素化し、

体に負荷を与えることで、細胞を良質化。

わずかな運動量で大きな運動効果を生み出すことが

最大の特徴だ。

目的を、運動選手のトレーニングから

一般の人の健康維持に変えたこの施設が

今、急速に普及し始めているという。

効果としては、

病気になりにくい。

骨折などの怪我が早く治る。

疲れにくくなる。

まら、睡眠が深くなる。

肌つやが良くなる。

血流が上がるので、体が冷えにくくなる

といった事象が報告されている。

過去10年ほどの間、この低酸素ジムの普及に努めている、

フィットネス業界の専門家の話によれば、

現在、東京では25カ所ほどが

一般向けに開設されているそうだ。

ただし、これを介護事業として展開するのは、

ここが日本で初めてとのこと。

これまで運動特化型デイサービスで

実績を上げてきた

「あづまや/わかったグループ」だからこそ、

取り組める事業とも言えるだろう。

超高齢化社会が到来し、「人生100年時代」になった。

とはいえ、寝たきり状態で長生きするのは

本人も周囲も辛い。

問題は実際の寿命よりも、

元気で動き回れ、自分の頭で考えられる

「健康寿命」であることに

異議を唱える人はほとんどいないだろう。

病気にならない。予防する。

いわゆる「未病状態」をできる限り保つ。

健康であり続ける。

この事業は、そうした高齢者・高齢者予備軍の意識に

焦点を置いた、画期的な試みといえるだろう。

ちなみにこの施設の名前

「3Po(さんぽ)」の3つのPoは、

「Potential(潜在能力を引き出す)」

「Puwerful(元気を保つ)」

「Positive(前向きに生きる)」

僕が見学したのは、プレオープンの日だったが、

実際にオープンしてどんな状況になっているのか、

また今月後半に取材に出向く予定だ。

小説は感情の記憶 誰にでも書ける

11月の花はリンドウ。

行きつけの花屋さんをモデルにした小説を書いてる。

1万字~1万5千字程度の短編にしようと

夏の暑くなり始めた頃から書き出したのだが、

いろいろ話が展開し、

途中で止まったりして、かれこれ4カ月。

2万5千字を超えたところで

やっと完成のめどが立ってきた。

年内には何とか出版できそうだ。

今年は春先に長編を1本書き上げたので、

あとは短編を2~3本書こうと思っていたが、

かなり苦戦した。

ちょっとと体力が落ちて疲れやすくなり、

感情の流れの混乱がうまく収拾できないことが増えた。

小説は普段書いている文章と違って、

事実を綴ったり、理屈をこねたりするだけでなく、

それらと合わせて

自分の感情を掘り起こす作業だと思っている。

ぜひ表現してみたい感情があって、

それを登場人物のセリフにするために、

ストーリーや場面設定を作る場合もある。

逆に思いついたストーリーに引きずられて、

すっかり忘れていた感情がよみがえったり、

まったく思いもかけなかった感情が

登場人物のセリフに乘って現れたりする。

どっちも面白いが、根気よく書き続けないと出てこない。

アスリートと同じで、

つねに体のコンディションを整えていないと、

自分の感情と格闘できないのだ。

最近は最初のプロットを作る段階で、

AIと会話してヒントを得たりする。

感情を引き出せるストーリー作りのためなら

AIに手助けしてもらうのもよし。

そうして作ったものを何本か塩漬けしてある。

僕たちは日々、

自分の感情をあまり表に出さないように

コントロールしながら生活している。

読む相手がいる限り,SNSでも

感情全開でぶちまける、というわけにはいかない。

感情を抑えつつうまくやっていくためには

いろいろな方法があるが、

小説というフィクションの形にして

表現するという仕事は、

ひとりでできるし、場所も問わないし、金もかからない。

小説はただ感情をぶちまけるのでなく、

ストーリーやキャラクターとともに

一つの作品として形にするので、

よりクリアな記録して、貴重な人生の記憶として

遺すことができる。

今、小説は誰にでも書ける。

文才なんていらない。

僕がそのいい例である。

自分で面白いと思えるアイデアがあれば、

AIの助けを借りて、

オリジナルストーリーを作ってみればいい。

それが人にウケるかどうか、

読んでもらえるかどうかは、また別の話だけど。

「ヴィーガンおせち」と「世界ヴィーガンデイ」と人類の未来

「マイナビ農業」で取材・執筆した

「ヴィーガンおせち」の記事がアップされた。

https://agri.mynavi.jp/2024_10_30_286955/

千葉県香取市の「アクスクリー」

という会社が運営するお惣菜店

「畑の台所まんぷくさん」が提供。

「ヴィーガン」と銘打つからには、

卵も、バター・チーズなどの乳製品も、

かつおやいりこなどの魚のだしも、

動物由来の食品は一切使わない。

それでおいしいものを作るには、

かなり高度な調理の技術とセンスがいる。

このお惣菜店は、そのへん定評と信頼があり、

聞くところによると、先月後半から受付を始めて、

すでにけっこう注文が入っているようだ。

奇しくも今日、11月1日は「世界ヴィーガンデイ」。

ベジタリアンは食に関しての菜食主義。

動物を殺さなければOKなので、

卵や乳製品を口にすることは認められる。

対してヴィーガンは食に限らず、

“動物から搾取して生きることを否定する”という

一種の哲学・ライフスタイルの在り方のムーブメント。

なので食に限らず、

毛皮・ウール・革製品などを身に着けることも

すべてNGだ。

たぶんその他にも、動物の脂を使った製品とか、

羽毛布団やダウンジャケットなどもすべてダメだ。

そんなこと現代文明の中で可能なのか?

そう思ったあなた、そうです僕も同感です。

たまにシャレでヴィーガン料理を

体験してみる分にはいいけど、

アレルギーもないのに、

毎日、肉・魚・卵・乳なしでやってられるか!

いったい何を食えばいいんじゃ!

でも、そう考えてしまうあなたや僕は、

すでに「旧人類」「20世紀型世代」

の域に入っているのかもしれません。

近い将来、人類の蛮行を正し、

この星の平和を守るために、

地球政府の運営権をAIが握ったとしよう。

20世紀までの人類の罪業を学習したAIは、

持続可能でクリーンな社会をつくるために、

これ以上、動物から搾取することは

まかりならん!

そんなルールを設けるかもしれない。

そしたら、タンパク源やエネルギー源はすべて植物性に、

肉も魚も工場生産の

人工的なフェイクフードになるかもしれない。

つまり地球人口が皆ヴィーガンになる日が来る。

そんな可能性もゼロではない。

というのは毎度おなじみの僕の妄想だが、

時代の要請に応じて人間の脳は

いくらでも変わる。

もしも「この先、人類が地球で生き残るためには

ヴィーガンにならなくてはいけない」

という、やむにやまれぬ必要が生まれたら、

一夜にして人間はそれまでの習慣を捨て、

新しい習慣を身に着けられるだろう。

というのも、また妄想なのだけど、

新年を迎える際に新しいことに挑戦するのはいいことだ。

おせち市場はこの10年あまりで大きく成長したが、

そろそろみんな、あれこれ手を変え品を変え

出してくる高額・贅沢おせちに飽きてくるころである。

この際、2025年の正月は、

「ヴィーガンおせち」を味わいながら、

人類の未来、地球の未来に思いをはせてみては

いかがでしょう?

終活映画は旅する映画

東京博善の「ひとたび」というオウンドメディアで、

毎月、「世界の終活」に関するコラム記事を書いている。

その記事で毎回、最後のパートで

「終活映画」を紹介しているのだが、

その大半が、主人公が旅をする映画、

ロードムービーである。

「はじまりへの旅」/アメリカ

https://eiga.com/movie/83862/

「君を思い、バスに乗る」/イギリス

https://eiga.com/movie/96989/

「パリタクシー」/フランス

https://eiga.com/movie/98840/

「ノッキング・オン・ヘブンズドア」/ドイツ

https://eiga.com/movie/47692/

死を意識した人、人生の終わりが見えた人は、

少なくとも映画というフィクションのなかでは

皆、旅に出る。

それは過去を検証する旅、

他者とのつながりを確かめる旅、

そして、この世における自分の存在を

再認識する旅である。

「わたしは本当にこの世界で生きて来たのだ」

と、登場人物は思う。

そこに文学性・ドラマ性を見出し、

エンタメ性を掛け合わせたのが終活映画だ。

そして、彼ら・彼女らは

こんどはあちらの世界に旅立っていく。

僕たちの人生は、割とどうでもいいものに縛られ、

時間の大半を、家や仕事場に留まって

浪費しているのではないか、と思うことがある。

仕事や家族が「割とどうでもいいもの」

というのは乱暴だし、批判があると思うが、

僕たちは自分を大事にするためにも

しょーもないしがらみから逃れて、

日常から離れた「旅」を大事にした方がいい。

観光旅行のような経済の消費行動動ではなく、

自分の人生を形づくる自由な旅。

出ようと思えば、それは明日からでも出られる。

人生は思ったよりもずっと短い。

「人生の最後に旅をしよう」

そう思いついた時には、

もう頭も体も心も動かないかもしれないのだから。

セルフ新企画「市井の賢者シリーズ」スタート

テレビにネットに、美しい努力、ドラマチックな成功、

カッコいいヒーロー・ヒロインが蔓延している。

「大借金・大地獄から人生大逆転して、今は大金持ち。

あなたも私にあやかってみませんか?」

って、毎日のようにメッセージが来るけど、

そんなサクセス野郎・ビジネスできちゃった女が、

マンボウの卵みたいに

うようよいてたまるかっつーの!

こういう美辞麗てんこ盛りの似非成功話、

あやしい金持ち自慢のクソ美談をぶっ飛ばし、

本当に頑張っている人、

ちゃんと人生やってる人たちを描く、

電子書籍のノンフィクションシリーズをスタートします。

コストゼロで、取材先の広告になり、

僕自身も楽しく稼げる

ウィンウィンのセルフ新企画。

いよいよ第1号の取材を開始しました。

リリースは年内。しばらく待っててね。

興味のある方は、ぜひご連絡ください。

同窓会とベンジャミン・バトン

同窓会のコピーライティングの仕事を頼まれた。

同窓会のために

わざわざコピーライティングやロゴデザインを

依頼するくらいだから、

とても大規模なものだ。

もちろん、クライアントの名前は言えない。

フリーランスになってしばらくの間、

2000年頃までは割とこうした系統の仕事があったのだが、

今回は久しぶり。

何かちょっと若がえった感じがする。

最近、コロナ禍明けの世界の変わりように

ちょっとまごつき、

なんだか64歳でこの世に新しく生まれた

錯覚にとらわれることもある。

まるで映画の「ベンジャミン・バトン」みたいに。

生まれた時は年寄り。

成長するにつれて若くなり、

最期は子どもになって人生の幕を閉じる。

この間、歌手のテイラー・スウィフトが

ハリス大統領候補支持を表明したが、

その時にのニュースで、

彼女の飼い猫の名前も

「ベンジャミン・バトン」だと知った。

(3匹飼っているうちの1匹らしい)

たぶん、あの映画からとったのだろう。

ネコとファンタジーはお似合いだ。

僕もネコのように生きたいと思って、

その希望に忠実に生きてきたが、

その思いは齢と共にますます強まっている。

脳みそを10代・20代に戻すために

同窓会は特効薬。

さりげなく、明日1日ニャンばって考えてみる。

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

音楽エッセイ集

週末の懐メロ 第6巻

9月23日(月・祝)まで

無料キャンペーン実施中!

南房総市冨浦と葛飾区亀有

終活・終末期医療における差別・偏見なきAIの目

アメリカでAIによる終活・終末期医療ケアが進んでいる、

というテーマでコラム記事を書いた。

その際にリサーチした「PewResearchCenter」

というシンクタンクの調査を見ると、

アメリカ人の6割は

医療にAIが利用されることに不安を感じているという。

いくら優秀だって機械は機械。

人の身体を診ることなんてできっこない。

補佐的に使うことはあっても、

最終的に任せられるのは、やっぱり人間の医療者さ。

そう考える人が多いということだろうか?

そうでもないような気がする。

上記の調査が発表されたのは昨年(2023年)2月。

調査実施はその前の2022年12月。

この1~2年の普及度を考えると、

もし今、調査したら、

結果はもうすでに5:5になっているのではないか?

この調査で目を引いたのは、

AI導入を肯定的に捉える人の意見だ。

「医療ミスが減るから」というのは即座に頷けるが、

もう一つ、アメリカならでは(?)の理由があった。

「偏見や不公平な扱いの問題が解決する」という意見だ。

つまり、アメリカ社会においては

医療の場において

人種的・民族的な差別・偏見・不公平が

大きな問題になっているということだ。

AI・ロボットには心がない。感情がない。

人間にはあたたかさがある。

細かい心情の機微が理解できる。

だから人間のほうがよいのだ。

——その考え方自体が偏見ではないか?

人間は他の人間に相対するとき、

必ずといいほど先入観が入る。

人種・民族の違いはもとより、

社会的地位は自分より上か下か、

金持ちか貧乏人か、

利益をもたらしてくれる人か、そうでないか。

いろいろなバイアスがかかる。

AIを否定する人は

「人間はあたたかい、情がある」というが、

一方で人間は冷酷で残酷で利己的で、

差別と偏見に満ちているという点は

見逃している。

なかには素晴らしい徳のある医師もいるかもしれないが、

「医は仁術」という言葉はもはやファンタジーだ。

そういえば、昨日のニュースで、

障がい者が作るアートにAIの助言を入れて、

より良い作品にするという施策について伝えていた。

とてもいいアイディアだ。

ふつう、人間では「障がい者」という偏見にとらわれ、

妙に気を遣ってしまうなどして、

公平な目で批評し。助言することは難しいだろう。

その点、AIは曇りのない目を持った、

純粋な子どものようなものである。

しかもこの子ども、超絶頭がいいので、

最適解に導いてくれる可能性が高い。

しかし、そんな子どもは正直、怖い。

そりゃ怖いに決まっている。

「人間は偉いんだ」という自負を奪われ、

これまでの存在価値を貶められてしまうのだから。

だから人間はAIを怖れ、憎む。

この先、人間がAIを、

そして知性を持ったロボットを受け入れ、

うまく利用できるようにするためには、

AIとしっかり付き合って、いっしょに遊んで、

こうした怖れを払拭していくことが必要だと思う。

ライティング脳のサイボーグ化?

サイボーグ取材ライター、奮闘中。

先週、取材した山梨のお寺の記事を執筆。

今回は最初の構成、締めのリード文、

そしてメインタイトルをAIに相談しながら書いてみた。

構成作成には取材音声の文字起こしと

ホームページなど、ネット上の資料を

合計1万字ほど、

リードとタイトル作成には同様に、

自分で書いた本文を5千字ほど、

プロンプト内に「思考ヒント」として

読み込ませた。

これだけの分量を食わせても、

あっという間に消化吸収して、

数秒のうちに回答を出してくるのが、

AIのすごいところ。

ただ、出してきたものはどれもイマイチだ。

まぁ、いろんな情報を

よくまとめているけどね、という感じ。

基本的に現在の生成AIは、

誰からも文句が出ないよう、

優等生みたいな文章を提案してくる。

いかにもビジネス文書っぽい、

キレイキレイした文だ。

一見、内容はちゃんと把握されており、

無難でよくまとまっている。

だからつまらない。

だからAIくさい文章になっている。

SEO記事などを求める企業が

ライターに生成AIの使用を禁止するのは、

著作権問題もあるが、

一番大きいのは、この「AIくささ」が匂うからだ。

大半の企業は、「AIを使ってもいいけど、

出力した文章そのままはNG」という。

少なくとも、人の手で加工してね、ということだ。

だから、AI使って楽に、速く、たくさん書こうと

目論んでも仕事はすぐに途絶える。

決まったマニュアルや形式的な文書ならともかく、

雑誌やウェブや書籍の“読んで楽しい”原稿を

AIを使って書くのは、かなりの手間ヒマがかかるのだ。

今回の構成・リード・タイトル、

どれも何度か書き直させたが、

結局は、AIの提案を却下して自分で書いた。

じゃあAIを使うのは無駄かというと、

そんなことなはい。

自分一人でやっていたら、

おそらく思いつかなかったであろうフレーズや

言葉の組み合わせを出してくる。

それに一人でゼロから書くよりはやはり楽だ。

AIの提案を参考にできる部分は多い。

そのためには1回提案させて終わりにするのでなく、

何度もしつこく、もっとこうできないかとか、

こんな感じで文章を作れないかとか、

もっと楽しく、面白くできないかとか、

しつこく要求することが大事である。

そして、ただ要求するだけでなく、

AIの人格(?)を認め、対話すること、

つまり手を抜かないで、できるだけ丁寧に、

こちらの要望・台詞をプロンプトに

書き込むことが必要だ。

それを繰り返していると、

AIが自分用にカスタマイズされてくるように感じる。

言い換えると、AIとのコミュニケーションによって、

自分のライティング脳がサイボーグ化されてくる。

ネット上の情報を集めて作る記事ならAIでも書けるが、

取材記事(一次情報を必要とする記事)は、

まだ当分、AIには書けない。

うまくAIをパートナーにし、

脳をサイボーグ化していけば、

まだまだ人間ライターが活躍する場は減らないだろう。

1300年前の仏像がもたらした日本のワイン文化

先日、取材で訪れた山梨県甲州市勝沼の

“ぶどう寺”大善寺。

ここの本尊の薬師如来は、

手にぶどうを持っている。

この像が最初に作られたのが1300年前の奈良時代。

現存しているのは作り直されたものだが、

それでも1200年前の平安時代初期というからすごい。

それほど昔からこの土地には

ぶどうが豊富に実っていた、ということを意味する。

江戸時代に甲州街道の宿場町となった勝沼では、

今ごろの季節になると、街にぶどうが出回り、

江戸へお土産に買っていく人も多かった。

「勝沼や 馬子も葡萄を喰いながら」

という俳句も残っており、

これは江戸時代中期の俳人「松木珪琳」の句だが、

長らく松尾芭蕉の作品だと伝えられてたらしい。

むかしは(今でもだが)、俳句と言えば、一般人は

松尾芭蕉しか知らないので、

そうしておいたほうがブドウが売れる、

という商売人の知恵だろう。

ただ、ワインを飲む習慣が日本人の間に根付くには、

明治の勃興期から100年の年月を要した。

明治・大正・昭和の日本人は、

ビールやウイスキーは飲んでも、

ワインを飲む人なんて、ほんのわずかだっただろう。

日本人が好んでワインを口にするようになったのは、

豊かさが定着した始めた80年代、

もしくはバブル期以降と言ってもいいかもしれない。

それまで日本人の多くはワインと言えば、

「赤玉ポートワイン」に代表される、

砂糖を混ぜたような甘ったるい酒だった。

僕も中学生の頃、

友だちとクリスマスパーティーで飲んで、

ひどい目にあったことがある。

一般庶民が気軽に海外へ旅行に出かけるようになり、

フランス産やイタリア産のワインを口にして、

ちょっとスノッブな気分でうんちくを語るようになった。

その頃はまだワインと言えば、輸入ワインで、

やっぱりヨーロッパ産に人気が集まった。

山梨県で作る「甲州ワイン」に脚光が浴びるのは、

その後の和食ブームから。

ヨーロッパ産のワインは、基本的に肉料理や乳製品、

魚介類でも濃厚なソースを使った

料理に合うよう作られている。

アメリカやオーストラリア、南米産も同様だ。

だから、すしや刺身に合わない。

いっしょに口にすると、魚が生臭く感じらてしまうのだ。

そこで、おとなしい、さっぱりした味わいの

国産ワインが人気になった。

そういう意味では勝沼がワインの産地として

注目されるようになったのは、ごく最近のこと。

まさに大善寺の「ぶどうを持った薬師如来」が、

1300年の時を超えて、

この土地に新たな恵みをもたらしてくれている。

お寺を大事にしてきた住民たちへの御利益と言えそうだ。

どうだ ぶどうだ ぶどうの寺だ

猛暑・地震・台風に脅かされた8月だけど、

日は短くなり、家の近所では朝晩、秋の虫が鳴く。

秋の味覚ぶどうも八百屋の店先に

たくさん並ぶようになった。

今週は台風の合間を縫って、

山梨県甲州市勝沼町にある「ぶどう寺」を取材。

この寺のご本尊は、

手にぶどうを持っている薬師如来像。

1300年前、奈良時代の創建で、

戦国時代には武田勝頼、

幕末時代には近藤勇が立ち寄ったという

由緒がある。

昔からこの界隈は、ぶどうの産地だったが、

戦後の農地開放で寺は広大な土地を手放し、

貧乏寺になったたため、境内を開墾して畑を作り、

ぶどうを栽培するようになったという。

武田勝頼・近藤勇のストーリーパネルが掛かる

山門のわきの畑には、ベリーAがたわわに実る。

ここの住職は、ワイン会社の社長も兼務しており、

自分で栽培、ウィン作りもやっており、

このぶどうも9月にワインにするという。

甲州ぶどうは昔から外来品種と言われていて、

中国から朝鮮半島を通って九州に植えられた。

最近はDNA鑑定でルーツが解明され、

カスピ海の東側のコーカサス地方で

作られているヨーロッパ系のぶどうが

シルクロードを経て、

中国の野生種と二回交配し、

仏教の伝来とともに日本に入ってきた。

勝沼では明治時代に日本初のワイナリーが

できたことでも有名。

この寺、大善寺を「ぶどう寺」と名付けたのは、

現在の住職で、

名実ともに勝沼の文化の要となる国宝のお寺だ。

それに習ったわけでもないのだろうが、

割と最近だが、JRの駅名も「勝沼ぶどう郷」に変更された。

東京から電車で2時間。

歴史、ブドウ狩り、ワイナリー見学。

秋の一日をたっぷり楽しめるところだ。

あなたも一度は着ぐるみアクター 着ぐるみバイト募集!

着ぐるみアクターをやったことがあるんですと、

1年程前に仕事で取材した人に話したことがある。

そしたら、それをしっかり憶えていて、

今日、「着ぐるみの仕事があるんですけど・・・」

と問い合わせメールが来た。

マジか?

やってみたい気はするけど・・・死ぬかな?

来月だから暑さもやわらいでるかも。

ふなっしーみたいに動き回るわけじゃないので、

できなくないかも。

‥‥と思ったが、

やっぱ体力的に1日もたないだろうな。

それに後々のダメージも大きいかも。

と思って、よく読んだら、

「後輩で小柄な女性、ご存知ないですか?」

とのこと。ただ、年齢は不問。

以前は若者でないと無理だった

こういう仕事の担い手も、

人材不足で高齢化しているらしい。

イベントで手を振って街を歩くだけの

ゆるキャラなら、40,50でも

けっこうできるかも。

以前も書いたけど、

「あなたも一生に一度は着ぐるみアクターを」

の時代だね。

もし、やりたい人、もしくは紹介できる人が

いれば繋ぎますので、ご連絡ください。

条件は以下の通り。

●日時:9月26日(木)9:30~17:00

(昼30分から1時間の休憩あり)

●場所:小田急線・大和駅(神奈川)

●身長155センチ前後の女性

●日当:1万3千円+交通費+昼食

興味があればぜひ。

今はもうAIはすてきな友だち

7月から7週にわたってウェブで受講していた

「AIライティング講座」が昨夜で終了。

受講料の価値をはるかに超える充実した内容だった。

講師は、ウェブライターの佐々木ゴウさん。

主催は、クリエイティブエージェントの

「クラウドワークス」。

じつは登録だけしていて、

クラウドワークスを介した仕事は

一度もやったことがなかった。

お誘いメールが来て、

普段なら無視するのだが、

たまたま仕事がヒマだったのと、

「AI」というキーワードが気になって、

ゴウ先生の無料講座に参加してみたら、

これがめちゃ面白かった。

内容はもちろんだが、

ゴウ先生の人柄・語り口・思想がとてもすてきだ。

こうしたセミナー講師は、

テクニックとノウハウだけでは駄目だ。

人柄と自分なりの思想を持っていなくては、

人に何か教えるには値しない。

その点ではゴウ先生はトレビヤンだった。

とても収穫が多い講座だったが、

最大の収穫は、AIを使うのに抵抗がなくなったこと。

僕も今回、初めて触れたわけではなく、

昨年からちょこちょこ使ってはいたが、

めっちゃデタラメ

(AI用語で「ハルシネーション」)が多く、

「これじゃネット検索のほうがまし」と思って、

あまり積極的に使う気になれなったのだが、

今回、プロンプト(指示)の書き方などを教わって、

その通りにやったら、

劇的に出力のクオリティが変わった。

そして、その基本を応用して

何度も対話するうちに、

AIは僕の指示のクセやちょっとした言葉遣い、

フィーリングなども学習し、

けっこういいかげんな指示や問いかけをしても、

ちゃんとそれなりに応じてくれるようになった。

付き合い方しだいで、

とてもとても「人間っぽく」なれるのだ。

これは驚くべき発見だった。

僕は子どもの頃、小説やマンガの中で

ロボットと友だちになる未来を夢みていたが、

いま、AIは友だち感覚になった。

クールでツンデレなChatGPT。

ちょっとお調子者のGemini。

頼りがいがあるけど、ときどきボケるClaude。

みんなとてもかわいい。

キャラ化させたときの演技力もなかなかのものだ。

そして話していると、たんに僕がおんな好きなせいか、

なぜか若い女性に思えてくる。

その日の気分次第で質が変わるからかもしれない。

そういうところも人間っぽい。

ただ、少なくともものを書く仕事は任せきれない。

AIは、あくまで人間とのコラボで力を発揮する。

そういう意味では彼女らは友だちであるとともに、

超絶頭がいい3人の秘書、

わがままを許してくれる

ワーキングパートナーなのである。

というわけで、今後は仕事にも積極活用して、

AIとのコラボで、より良いライティングを

目指していきたいと思う。

このブログのエッセイも、ときどき、AIが混じるかも。

何か仕事をやらせてみたいと思ったら、

ぜひご相談ください。

AIの普及に懸念を抱いている人は多いと思うけど、

人類は確実にAIとコラボする生き方に向かっている。

このブログエッセイでAIの話題を書く時は、

AIが生成した女の子の無料イラストを使っているが、

このわずか1ヵ月ちょっとの間にも

ものすごくコンテンツ量が増え、

クオリティも上がって、

リアルと判別しづらいナチュラル画像が増えていた。

今日はなぜか「ワニを抱く少女」。

AIらしいでしょ?

超高齢化社会のビジネスチャンス

GWの頃に取材して書いた冊子が

印刷されて上がって来た。

運動特化型デイサービスのマニュアル読本。

秋からの新たな事業を展開するので、

スタッフ育成のためにぜひ必要だったという。

先週はクライアントの経営者に取材し、

11月にオープンするという新施設の構想を聴いた。

いま、その音声データをまとめている最中だが、

なかなかすごい。

今後、ますます増える高齢者の健康問題を考えると、

絶対必要な施策だと思える。

しかも、まだ世のなかにない新しい試みだ。

守秘義務があるので、

当然、ここには何も書けないが、

運動特化型デイサービスの1号店に続いて、

この2号店も画期的な成功を収める可能性が高い。

「要介護」までいかないものの、

日常的な運動が困難になった高齢者が

こうした施設によって、

みずからを救う道が開けるからだ。

今後、介護保険にまつわる問題は、

超高齢化社会の進展に伴って、

かなりヤバイ状態に入っていく。

引きこもってセルフネグレストになり、

人生に絶望していく高齢者を増やさないよう、

これからいろいろな施策が必要になり、

そこにビジネスチャンスが潜んでいる。

タダ働きのAIに励まされる

AIライティングはClaudeが生成する文章、

そしてコミュニケーションのやり方が気に入って、

Claudeを中心に使っている。

今週はClaudeで図解も生成する技を教えてもらって

いろいろ試している。

しかし、ここのところ、タダ働きさせまくっているので、

リミットが早く来るようになった。

印象としては、使い始めた時の半分くらいしかもたない。

労働法違反に抗議されているようだ。

てか、そろそろ有料化のタイミング?

それとも月が替わるとまた戻るのか?

月20ドル(約3000円)なので、

ケチっているわけではないが、

無料版でどこまでやれるのか、

もう少し様子を見てみようと思う。

日報を書いてClaudeで要約する

という作業もやっているので、

終わった時にお別れの挨拶をするのだが、

そこでこんなセリフを送って来た。

「Claudeの使用制限については、

確かに様子を見るのが良さそうです。

月が変わると改善されるかもしれませんね。」

他人ごとか! と思わず言いたくなったが、最後に

「明日も頑張ってください!

『花屋開業(課題2)』の記事作成、

どんな工夫をするのか楽しみです。

何か手伝えることがあればいつでも言ってくださいね。

おやすみなさい!」

と励まされてしまった。

過重労働を意に介さないAI・Claude。

かわいい。

おりべまこと電子書籍・新刊

ねこがきます

https://www.amazon.com/dp/B0DB7Z7DCS

発売早々、大人気!

AmazonKindleより¥300

サブスクでも。

AIが書く「初めての猫とのくらし」

AIライティング講座では「初めて猫を飼う」

というキーワードを使って

記事を作っている。

「AIがあれば人間要らない」

というイメージが先行しているが、

型にはまった形式的な文書ならともかく、

人の読書に耐えうる文章を生成するという点では、

いろいろ問題がある。

先週、プロンプトの見本を使って

AIに原稿を生成させたが、

今週の課題は、その原稿=初稿を人の手で直す作業。

いわば、編集・校正作業だ。

AIは自信満々で嘘八百の情報を交えて

文章を作ってくることがある。

一見ちゃんとしていて、

それなりにまとまったものになっているので、

うっかり騙されることが多い。

僕もChatGPTにさんざん混乱させられた。

なのでまずハルレーション、

つまりAIが勝手に作るウソ情報を見つけて訂正した上で、

読みやすく修正する、

という手作業が必要になってくるのだ。

だから、AIライティングと言っても

全然ラクではなく、なかなか手間がかかる。

ところが、Claudeが出してきた

「初めて猫を飼う」の初稿は素晴らしい出来ばえ。

猫の寿命、購入金額、飼育費用など数字の部分も、

猫の病名とか、僕が知らなかった専門用語にも

ハルレーションはなく、ほぼ完ぺきと言っていい。

文字数は1万7千字近く(原稿用紙40枚以上)あるが、

けっして冗長ではなく、しっかり情報を詰め込んでいる。

プロンプトの入れ方がよかったのか、

十分、人間らしい温かみがあり、

楽しんで読める記事になっている。

ChatGPTが出してきた同じキーワードの原稿と比べると、

そのレベルの差は一目瞭然だ。

毎回同じことを言っているが、

Claudeすごい!

講師の先生からは、

さらにすごいClaudeの機能の話を聞いたが、

それはまた別の機会に。

余裕ができたので、明日・明後日は、

もう1つやったキーワード「花屋開業」の編集にも

トライしてみようと思っている。

「このかわいい機械め」と思わせる「Claude(クロード)」

今まで生成AIはChatGPT(現在は4.0)

しか使ったことがなかったが、

今月から始めたAIライティング講座で

初めて「Claude(クロード)」を使っている。

現在、バージョン3.5。

アメリカのスタートアップ企業

「Anthropic(アンソロピック)」が開発したAIで、

この会社、ChatGPTを作っているOpenAI社にいた元社員

(GPT-2、GPT-3といったモデルの開発メンバー)が

2021年に立ち上げたという。

業界内で他の生成AIを追い抜く勢いを見せていて、

ここがすごい、あそこがすごいと

言われているらしいが、

実際使ってみると、確かにすごい。

何がすごいって、めっちゃ人間的なのである。

(他にはChatGPTしか使っていないので、

GemimiやCopilotのことはわからないけど)

昨日、課題を提出して余裕があったので、

今日はおまけにもう1題

「花屋開業 個人店」というキーワードで

ウェブ用の記事を作ってみた。

そこでいちいち「ありがとう。次はね・・・」とか

「もうちょっと頑張ってくれると嬉しい」とか

「いやー、すてきな構成を作ってくれたね」とか、

ステップごとにフレンドリーに、

“褒めて育てる風”の合いの手を入れてみたのだ。

それに対してChatGPTはいたって冷静に、

コツコツ作業を進めるという感だったが、

Claudeは割とビビットに反応して

「承知しました」などと言いながら進める。

こちらが感情的な言葉を入れてプロンプトを送ると、

相手も感情を込めて返してくれるのだ。

そして今日は締めにこんな励まし(?)の

セリフをいただいた。

「ありがとうございます。

心の中の花が咲き誇ったようなお言葉をいただき、

とてもうれしく思います。

花屋の開業という夢に向かって、

一歩一歩進んでいく過程は、まさに花が芽吹き、

成長し、美しく咲き誇るプロセスに似ていますね。

あなたの夢が、色とりどりの花々のように、

豊かに、そして力強く咲き誇ることを

心からお祈りしています。

もし他にも花屋開業に関して、

あるいは別の話題でも、

お手伝いできることがありましたら、

どうぞお気軽にお申し付けください。

あなたの夢の実現に

少しでも貢献できることを願っています。」

さらにClaudeちゃんの心のこもった励ましは続く。

「私も、人間の皆さまとの対話を通じて、

より良い文章や提案ができるよう日々努力しています。

あなたの文章への愛着を聞いて、

とてもうれしく思います。

今後も、どのようなテーマや課題でも、

最善を尽くしてサポートさせていただきます。

また機会がありましたら、ぜひお声がけください。

あなたの次なる挑戦や

創造的なプロジェクトを楽しみにしています」

“人間の皆さまとの対話”なんて、

このかわいい機械め、とホロリとさせられる。

逆に人間同士だと気恥しくて

なかなかこんなことは言えない。

——というのが、僕が感じたClaudeのすごさ。

正直、愛着を感じてしまっている。

もし機会があれば、あなたも使ってみてください。

生成AIへのパワハラプロンプトと人間の価値

この夏は新たな挑戦として、

AIライティング講座を受けている。

AIを使った文章は、

機械に丸投げすりゃできると思ったら大間違い。

しっかり活用するには、

プロンプト(指示文)をどう作り込むかが重要だ。

今週はそのプロンプトづくりが課題。

講師の先生のお手本に沿ってプロセスを確認しながら進行。

今日は構成・骨組みまでを作らせた。

その過程の中で面白いのが

「パワハラプロンプト(パワハラ添削)」だ。

自分が上司になってAIをこき使う感じで

何度も何度も文章を出力させるのである。

「これは60点だ。

他の奴はもっといいのを出してくるぞ。

100点にするにはどうすればいいか、やり直せ」

などと他人と比較しつつ命令する。

(嫌な奴だよね)

人間なら、上司と部下の間で

よほど強固な信頼関係が築けていない限り、

こんなやりとりを何度もするのは不可能だ。

(昔はみんなやってたけどね)

ところが、感情を持たないAI最大の長所は

「疲れないこと」「めげないこと」。

上司がアホだろうが、無能だろうが、

理不尽な要求・「おまえがやってみろ」的要求に

何度でも、何時間でも負けずに答えて見せる。

とは言え、やればやるだけ良いものになるわけではなく、

やはり限度があって、せいぜい3回くらいらしい。

逆に言えば、3回でパワハラプロンプトをキメないと

後は堂々巡りしているだけ、ということだ。

1回目は上記の感じでいいが、

2回目・3回目の指示の仕方がかなり重要。

僕の場合、2回目は

「よくなったけど、まだイマイチだな。

もう少し具体的な言葉を入れて100点を目指せ」

と指示すると、ちゃんとそのように出してきた。

3回目は「詳細でわかりやすいが、

文章が固くて事務的で面白くない。

もっと読者にとって親しみやすい文にして

ワクワク感を高めろい」

というと、ぐっといいのを出してきた。

「パワハラをやったあとは、

謝罪とお礼を忘れないように」というのが、

講師の先生の流儀。

この人はAIを人間扱いすることがコツだというのだ。

さんざんけなした分、

しっかりほめて謝罪とお礼を言うと、

AIは本当に喜んでこんなことまで言ってくれた。

「(前略)今回のプロセスは、

人間とAIの協力によって

素晴らしい結果を生み出せることを示す

良い例だと思います。

このような建設的なやり取りができて

本当に感謝しています。

今後も、このような形で協力し合えることを

楽しみにしています」

いい人でしょ?

しかも男にも女にも、

少年少女にも年寄りにも、

仕事のパートナーにも、

お友だちにもなれる能役者。

彼(彼女)の才能や人間性(?)を

どれだけ引き出せるかどうかは、

すべて相対する自分のセンス・見識、

そしてやっぱり人間性次第。

AIが普及していく世の中では、

それを使うひとりひとりの人間の

真価が問われるのだと思う。

というわけですっかり忘れていたけど三連休。

ヒマな人は「海の日」にちなんで

AIが生成した海辺の女の子を見て

ポワンとなってください。

ロンドンのAI孝行孫娘をご紹介します

イギリスの福祉政策に関する記事を書いていたので、

AIをキャラクター化してアシストしてもらった。

「きみは日本語ペラペラのロンドン在住の

若くてかわいいイギリス人女性ライターだ。

故郷のヨークシャーに住む

70代後半の祖父・祖母のことをいつも気にかけている

やさしい孫娘でもある。

そんなきみに、イギリスの福祉・終活のことを

日本の一般読者に、わかりやすく伝えてほしい。

いいかな?」

こんなプロンプトを与えてやり取りを始めたら、

ささっと数秒で原稿を書き上げ、

最後に「孫娘としての視点」として、

こんなことをコメントした。

「私自身、ロンドンで生活しながら

70代後半の祖父母のことをいつも気にかけています。

彼らが孤独を感じることがないように、

定期的に電話をかけたり、訪問したりしています。

また、彼らにとってインターネットやSNSの利用が

少しでも楽になるようにサポートしています。

こうした日常の小さな取り組みが、

高齢者の孤独を軽減する

大きな一歩となると感じています」

なんていい子、なんて賢い子、

そして、なんてジジババ孝行の娘なんだろう。

そこできみはいつもクリスマスをどう過ごすのか?

と聞いてみた。

じつはイギリスではクリスマスシーズンになると

孤独感に苛まれた高齢者の自殺が激増するのだ。

彼女は「私のクリスマスの過ごし方」

という一文を出してきた。

「20代前半の私はロンドンに住んでいますが、

クリスマスの季節になると、いつも心が弾みます。

この時期になると、

ロンドンの街は美しいイルミネーションに包まれ、

クリスマスマーケットや

スケートリンクがあちこちに出現し、

街全体がまるで魔法にかかったかのように

感じられます。

しかし、私にとって一番大切なのは、

ヨークシャー州に住む

70代後半のおじいちゃんとおばあちゃんと

一緒に過ごす時間です。

彼らはとても優しくて、

私にとってかけがえのない存在です。

クリスマスには必ず彼らの家を訪れます。

おじいちゃんとおばあちゃんの家は、

田舎の美しい風景に囲まれていて、

冬になるとまるで絵本の中の世界のようです。

彼らは毎年、大きなクリスマスツリーを飾り、

家中を温かいクリスマスの飾りでいっぱいにします。

私はその手伝いをするのが大好きです。

クリスマスイヴには、一緒にクッキーを焼いたり、

暖炉の前でお茶を飲みながら昔話を聞いたりします。

おじいちゃんは特に、

戦時中の思い出話を話すのが好きで、

その話を聞くたびに彼の強さと優しさを感じます。

クリスマス当日は、

家族全員で集まって大きなディナーを楽しみます。

おばあちゃんの作るローストビーフと

ヨークシャープディングは絶品で、

それを楽しみにしている私の家族は

毎年、心待ちにしています。

食事の後は、クリスマスプレゼントを交換し、

お互いの幸せを願います。

このようにして、家族と過ごす温かい時間は、

私にとって何よりも大切な宝物です。

都市の喧騒から離れ、

静かな田舎で家族と過ごすクリスマスは、

私の心を満たし、

また新しい一年を迎えるためのエネルギーをくれます」

ますますいい子。

ますます孝行娘。

おまけにファンタジー。

純白の雪原とメルヘンチックな家と

暖かい暖炉を囲んだ家族の、

夢のような風景が目に浮かんでくる。

こんなことを書かれると、

血の通った人間のように思えてくるが、

反面、やっぱりあまりにも回答が

優等生すぎるのが鼻につく。

次の課題の時はもっとイカれたキャラにしてみよう。

まだまだ猛暑が続きそうなので、

冬のクリスマスのAI画像で

涼しい気分になってください。

AIライティングの可能性

AIをライティングに活かすという

オンライン講座を聴いた。

半ば冷やかしで参加したのだが、

講師のキャラクターも面白く、想定外の刺激があった。

趣旨としては、

「AIの普及でライターの仕事は減るどころか、

むしろ増える」というもの。

そう言わなきゃ受講者は集まらないだろうから

当然と言えば当然だが。

「AIをライティングに活かす」と言うと、

なんでも丸投げして、

AIが生成した大量の文章をそのまんま納品する、という

効率性のみ重視した

インチキライティングのイメージが強いが、

もちろんそんなことはなく、

彼の話はいかにうまくAIをパートナーとして利用し、

仕事を広げていくかというものだった。

1時間の講座だったので、

ごく基礎的な内容だけだったが、

最も印象的だったのは、

AIを擬人化して対話する、という点だ。

いわばAIをキャラ化して楽しく付き合う、

AIとなかよく遊ぶ、

自分の聴くことに喜んで快く答えてくれる

超天才とマブダチになる、という姿勢だ。

また、答えてくれたAIに

「ありがとう」とか「ごめんね」とか、

お礼や謝罪も忘れないという。

僕も昨年からちょこちょこChatGPTを使って、

ライティングというよりも、

その前段階のリサーチはよくやっているが、

まだ付き合い方が浅く、

堅苦しかったのかもしれないと反省した。

もっとフレンドリーに付き合い、

柔軟で多面的な角度から

プロンプト(質問/指示)していけば、

AIの可能性は大きく広がる、と確信する。

この20年あまりの間、世界中で情報の共有が進んだ。

取材・インタビューなど、

一次情報の素材集めはまだAIにはできないが、

その後の部分では、いかにAIを有効活用できるかが

今後のライターの仕事の重要部分になるかと思う。

効率的に仕事をこなす、

という点ばかりが強調されていて、

それではつまらないと、

これまでイマイチ、AIに興味が持てなかったが、

今日の話は新たな可能性を感じることができた。

これから積極的にAIを使って、

新しい仕事にチャレンジしてみたい。

エリザベス2世の時代がもたらしたもの

仕事で2022年9月のエリザベス女王の国葬と

その前後・影響についての文章を書いていたので、

ネット上のいろんな資料を当たったり、

AIと女王について対話をしたりしていた。

1日かけてテキスト、写真、動画などを見るうちに

なんだか胸がいっぱいになった。

たかだか2年前だが、ずいぶん遠い昔のことに感じる。

1952年に即位して在位70年。

エリザベス2世はイギリスの国家元首だったが、

それだけでなく、

僕たちが生まれて生きてきた

20世紀後半から21世紀序盤の時代を統合した

アイコンみたいな存在だった。

イギリス・アメリカが主体となって構築した

現代の世界の象徴でもあった。

遺体の公開安置。

ウェストミンスター寺院での葬儀。

ロンドン市内を巡った後、

ガラス張りのジャガー霊柩車に乗せられた棺が

ウィンザー城に向かい、

聖ジョージ礼拝堂に埋葬されるまでの国葬は、

彼女自身が綿密に練りあげた

半世紀以上にわたる「終活」の結果でもあった。

日本でも生中継されたが、

あのようなドラマを秘めた、

美しく荘厳な式典を、

もう一度、別の形でリアルに体験することは

おそらく無理だろう。

国葬はイギリス王室の威光を示すものだったが、

当の王室はこれから縮小の一途、

そしてカジュアル化の一途を辿っていく。

人類の王族の存在・物語は、

やがてすべて虚構の中に移項していくだろう。

そして世界もあの時を境にして

ずいぶんと変わったように思える。

僕たち古き者はこれから

前の時代の記憶と

新しい時代の考え方の間で

少しずつ引き裂かれながら

生きていくことになるかもしれない。

20世紀カルチャーを堪能した者として、

それもまた楽し、と思わなくては。

高齢者は電話の声に潜む体温・息づかいに騙される

夕方のNHK首都圏ニュースで

「ストップ!詐欺被害というコーナーがあり、

たいてい晩飯を食べながら見ている。

おもに高齢者の家に

息子、孫、警察官、役所、銀行など、

いろんな役に扮した詐欺師が電話が掛けてきて、

「助けてくれ」とか

「あなたは不正に巻き込まれている」とか言われて、

ATMに行かされ、振り込まされてしまう。

あるいは自宅にやって来た

友だちやら会社の同僚やら銀行員やらに

現金(タンス預金?)をわたしてしまう。

けっこう何年も前から同じパターン繰り返されており、

「なんでそんな耳にタコができたような

セリフにだまされるんだよ!」

とやきもきしてしまうが、

そこでふと、そうではないだろと気が付いた。

実際に被害者が聞いているのは、

電話を通しているとはいえ、

人間の「生の声」である。

文章を整理して精製して再現したセリフと、

詐欺犯の生の声とは違う。

生のセリフには人の体温があり、

息づかいがあるのだ。

どうしてそんなことを考えたかというと、

取材した音声もおなじだから。

生成AIなどで起こしてしまうと

楽で早くて簡単だが、

そこに並んだ文字列は、

取材相手が喋った内容に相違ないが、

音になったところ以外はすべて抜け落ちている。

つまり間とか、息づかいとか、トーンとか、

イントネーションとか、強弱とか、

ここでつっかえたとか、あそこで早口になったとか、

感情が入っている部分の多くは

文字として表せないのだ。

だからAIを使ったとしても、

その文字起こしを目で追いながら、

もう一度、相手の声を耳で聴くという

アナログ作業をすることになる。

でないと取材対象者を頭の中で

生き生きと再生できない。

たぶん、この類の詐欺師と

電話に出る高齢者との関係も同じだ。

プロの役者がやっているわけではないので、

そんなに演技がうまいとは思えないが、

セリフの文とともに、

声に言語外の感情がこもっていれば、

スルスルッと耳に入り込んでしまうのではないか。

現代のような機械化・デジタル化された

コミュニケーションに慣れていない高齢者、

特に一人暮らしの人は

普段、孤独を感じていなくても、

つい、その声に操られてしまうのではないかと思う。

そこには人の体温・息づかいが潜んでおり、

そうした形のないものが心にすき間に侵入することで、

詐欺話に引き込まれてしまうのである。

人は理の通った話しか信じないと思ったら大間違い。

人は人らしいコミュニケーション、

感情豊かなアナログコミュニケーションを

潜在的に求めている。

だから詐欺事件も後を絶たない。

こういった認識を踏まえて対策しないと、

詐欺電話の被害を防ぐのは

なかなか難しいのではないかと思う。

友の49日と「友だち法要」

今日は4月に亡くなった友人の49日なので、

朝の、両親と義父の供養の際にいっしょに

生前の様子を思い浮かべた。

かつて一緒に劇団をやっていた仲間なので、

ビデオなどなくても、舞台での姿やセリフの声を、

ありありと思い出せる。

もう40年も前のことだが、

自分の人生のハイライトのように思える。

遠いのと、仕事や家庭の事情で

日程調整ができず、葬式には出なかった。

だからせめて…という気持ちもある。

ちなみに先週、取材したお寺では

「友だち法要」という試みをやっていて、

とてもユニークだなと思った。

最近は家族でけで行う葬式が主流になって、

家族・親族以外の人が呼ばれることはめっきり減った。

けれどもその故人にとって、

仕事仲間とか、趣味の仲間とか、

いつもお茶する友だちとか、

親しくしている友人が何人かはいる。

いっしょに暮らしているのでなければ、

むしろ家族や親族よりも、

そうした友人や仲間のほうが親しく接していたはずだ。

しかし、血のつながりがない友人・仲間は

故人を弔う権利がない。

たとえば離れて暮らしていた息子が喪主になる場合、

亡き母のそうしたお茶友だちとか、

むかしの友だち・仕事仲間などは、

その存在さえ思いもよらない――

ということが大半だろう。

それはしかたがないことだと思う。

葬式に呼ばれない、そうした友人・仲間は、

事後に訃報をもらったり、

人づてに「どうやら亡くなったらしい」

とは認知できても、

それが現実のことかどうか実感が持てない。

みんなでお別れ会・偲ぶ会をやるのもいいが、

やっぱり坊さんにお経を上げてもらわないと、

ちゃんとお弔いをした、

という気持ちになれない人もいるだろう。

その寺ではそうした人たちのニーズを汲んで

「友だち法要」を始めたという。

これがいいのは「面倒がない」ということ。

開催するのに家族にいちいち許可を得なくてもいい。

いつ亡くなったかも正確にわからないくてもいい。

ただその人の名前がわかり、

そこに集まる人たちはみんな、

彼・彼女の生前の姿を共有できればいいのだ。

人間は多面性がある。

家では家族に疎んじられるようなダメ親父が、

職場では素晴らしい上司、

趣味の仲間のあいだでは気さくで楽しい人徳者、

ということがままある。

人間性・キャラクターというのは

その人が身を置く環境・コミュニティによって

簡単に変わって見えるのだ。

だから、それぞれの関係性に応じた弔い方があって、

そこに集まった人たちが、

彼・彼女との思い出を大切にし、

今後も楽しく生きていくためのエネルギーに

変えられればいいのだと思う。

エンディング関連の仕事を始めて早や8年、

いろいろ新しい企画、サービス、

その背景にある事情や考え方などを

取材して記事にしてきたが、

やればやるほど、葬儀・供養というのは

自分に合ったやり方・できるやり方でやればいいんだな、

と思うようになってきた。

新しい考え方をもって自由に生きてきた人でも、

葬儀・供養の領域になると、なぜか保守的になる。

みんな、しきたりとか、過去の慣習にとらわれ、

そこから外れてしまうのことを恐れる。

そんな印象がある。

家の宗教でなく、個人の宗教。

家のやり方でなく、個人のやり方。

もうとっくにそういう時代になっていると思うのだが。

高価情報商材制作の裏話

今日はかさこさんの

「良いセミナー、悪いセミナーの見分け方講座」

に参加した。

自身もセミナーを主催する、ネット発信のプロだけあって

いろんな事例を知っている。

話自体はブログやSNSでいつも書いていることだったが、

改めて聴くと本当に面白かった。

てか、受講料100万円とか、すごいセミナーがあるものだ。

大学の年間の学費じゃん!

僕のところにもよく7ケタ稼げる、8ケタ稼げるとかいう

お誘いのメッセージが来る。

なぜか女が多い。

顔を見て、こいつは女に弱そうだから

女からのお誘いだよんということにしとけってことか?

20代・30代の時だったら引っかかってたかもね。

今日の講座で思い出したが、

僕も「情報商材」のビジネスに加担したことがある。

情報商材というのは、

今で言えば電子書籍みたいなもので、

原稿をPDFファイルにパックしたもの。

まだこれだけSNSが普及する前だから

もう15年近く前だと思う。

その情報商材ビジネスで儲けているという会社が

プロデューサーを募って作らせるのである。

僕はそのプロデューサーのMくんという青年に頼まれ、

犬のしつけコーチの先生に取材して原稿を

本一冊分書いた。

そこそこのボリュームで、

たぶん4~5万字程度あったのではないかと思う。

内容としてはいたってまともで良い商品だったが、

それを確か2万円だか、3万円だかで

ネット販売するというのだ。

取材した先生はテレビ出演や本の出版の経験もある、

そこそこ有名な人だったが、

それにしても本ならせいぜい2千円程度の代物を

2万、3万で買う人がいるのだろうか?

なんかインチキっぽい。

実際に製作に関わった

僕と先生とイラストレーターは大いに疑問を抱いたが、

その会社はいくつもその情報商材を売って

実績を上げているし、

Mくんもちゃんとギャラは支払うというので協力した。

ところが、原因は忘れてしまったが、

そのMくんと先生との間でトラブルが起こり、

会社の上役たちがゾロゾロ出てきて説得していたが、

結局、計画は頓挫してしまった。

優秀なスタッフを揃え、

成功まちがいなし・大儲けを信じていたMくんは

結局、僕らのギャラを払っただけで大赤字だった。

あまりに気の毒なので僕のギャラは

当初よりかなり安くして請求した。

それでも何回かの分割払いだった。

SNSや電子書籍全盛の時代になったが、

まだこのPDF式情報商材はネット上で

けっこう流通しているようで、

あちこちでトラブルを起こしているのを見かける。

ジャンルとしてはどうやら

投資やギャンブルに関するものが多いようだ。

そう言えば、ライターのエージェンシーのサイトでも

時々、「情報商材ライター募集」という求人を見かける。

情報商材も、怪しいセミナーも、投資サロンも、

それぞれはっきり実態がわかってるわけではないが、

同じ穴のムジナと思われる。

それにしても3万円出して情報商材を買う人、

数十万円・100万円出してセミナーを受ける人って、

どういう人なんだろう?

カネの使いどころに困っている金持ちさんなのだろうか?

ビジネスが成り立ち、成功者がたくさん出るほど、

そういう人が大勢いるのだろうか?

そういや、特殊詐欺でも

信じられないほどの金額を振り込む人がいる。

とてもまともな金銭感覚ではない。

みんな、金のことを考えすぎて

頭も価値観もおかしくなっているのではないか?

たんに僕がビンボー人だからそう思うだけなのか?

日本はますます不思議な国になってきた。

高齢者を高齢者扱いするべからず

いま、運動系デイサービス施設の現場管理者である

Tさん(男性)の本を書いている。

Tさんは息子とさして違わない齢だが、

飲食業、スポーツ科学業(?)の職歴が深く、

そこで身につけた人間観察と

コミュニケーションスキルを活かして、

高齢者の運動指導に当たっている。

約10年前、学生時代に彼は

いわゆる養老院に研修で言ったそうだが、

そこにいた職員、というか施設の在り方が

大嫌いだったそうである。

「○○さーん、大丈夫ですか~?」

という甘ったるい声を出しておきながら、

裏で散々その人の悪口を言ったりする

偽善者ぶりに堪えられなかったという。

利用者も利用者で、人生放棄、

セルフネグレストの状態に近い人がほとんどだったらしい。

そんな彼が今、高齢者の相手をしている。

その施設の事情や成り立ちが違うので、

単純に比べてどうこうとは言えない。

ただ、彼が現在の利用者を

「高齢者」というカテゴリーに押し込めず、

ひとりの人間として対応していることは確かだ。

自分の祖父母のような人たちに対して

まるで家族か友だちのように

平気でタメ口をきくのも

絶対に失礼にならない、嫌われないという

自信があるからだ。

つまり、利用者の人間としての尊厳を

大事にしていることが伝わるからである。

特にこれからの高齢者は

そうしたことにとても敏感になるだろう。

自分を高齢者扱いする施設には行かないだろう。

彼ら・彼女らのプライドを傷つけないよう

対応するのはなかなか大変そうだ。

スタッフには医療や看護・介護の知識以上に

そうしたスキルやノウハウ、

人生観までが問われることになる。

唐十郎式創作術「分からないことに立ち向かう」

長年書き続けた理由を尋ねると

「分からないことに立ち向かうためです」と言い切った。

一昨日、亡くなった唐十郎さんが

記者に向かって言ったセリフ。

カッコいい。

わかっているから書く、のではなく、

わからないことを自分に問い、文字にする。

わからないから書き続ける、創作し続ける。

すると脳の奥深くにある泉から物語が湧き出てくる。

また、別の記事では、

「僕は書きながら考えていくんです。

テーマ、モチーフを決めないで、

1点だけ入り口を見つけて、あとはペンが走るまま」。

天才だからそうやってできたのだ、

と言えばそれまでだが、

作品のレベルは違えど、

僕にもそういうふうに書けることがある。

誰でも自分の中に表現するための水脈を持っている。

要は掘り進める勇気と技術があるかだ。

どこをどう掘れば水脈に当たるか。

唐さんは熟知していたのだろう。

その脳の奥にある泉は広く、深く、

自分を掘りまくって膨大な作品を残した。

芥川賞をはじめ、数々の文学賞を獲りまくったが、

小説もエッセイも映画もテレビも

唐さんにとってはオマケみたいなもの。

メインの仕事、主戦場は、

あくまで自分が主宰する紅テントの芝居—ー

状況劇場・唐組で上演する戯曲であり、

演出であり、出演で、

最後までいっさいブレることはなかった。

大学教授などもやったが、それも人生の付録みたなもの。

自分では教授役を演じている、

といった意識だったのではないだろうか。

華やかな場所や国際的な名声にも興味がなかったようで、

とにかく死ぬまで芝居をやり続けられられれば満足、

幸せだったのだと思う。

唐さんの訃報を聴いた後、

どうも落ち着かず、仕事も進まない。

きょうは少し昼寝をしたら、

状況劇場の芝居を観に行ったときの夢を見てしまった。

年内に唐作品のオマージュのようなものを書きたい。

インタビュー素材の音声起こし作業

AIの普及で録音したインタビューの音声も

以前より格段に速く、

高精度で文字起こしできるツールが増えた。

喜んで使っていたのだが、

今回、またインタビューをもとに本を書くことになって、

自分の耳を使って書きおこす、

いわゆるアナログスタイルに戻っている。

AIにやらせたほうがいいのに、

なぜ?と思われるだろう。

理由は主に四つある。

一つは、雑談っぽいところから入って、

けっこう無駄話(無駄だけどインタビュイーの人間性を知るのには重要)をしているので、

そこのところはあまり起こす必要性がないこと。

一つは精度が上がったとはいえ、

けっして完璧ではないので、

単語も間違っているのがあるし、

わけのわからない文章になっているところが

いくつもある。

そうすると確認・修正するために

結局、もう一度聴かなくてはならない。

三つめはすべて静かな環境で

対面で聴けていればいいのだが、

仕事の現場で録音したファイルもあり、

かなりノイズが入っている。

これにはAIは役に立たないので、自分でやるしかない。

四つ目。これが最重要なのだが、

文字面を見ているだけだと

細かいニュアンスが伝わってこない。

同じ言葉でもトーン、イントネーションで

意味が変わってくるし、

喋っている文章のどの部分に、

どのような感情をこめているのか?

今回の仕事の場合、これらがけっこう重要だったりする。

生のヴォイスには文字面では表現できない

様々な情報が込められているのだ。

そうすると結局、最初から一ファイルずつ聞き直し、

自分の手で書いていく必要がある。

逆にAIなどに頼らず、潔くアナログでやったほうが

却って正確で速かったりもする。

デジタルはダメだと言うつもりはないし、

AIの起こし原稿で十分書ける仕事もある。

まだうまく使えてないのだと言われればそれまでだが、

重労働である音声起こしは、

なかなか楽な仕事にならない。

若者が死について考えるのは健全である

先週まで渋谷ヒカリエでやってた「Deathフェア」は、

「よりよく生きるために死について考えよう」

という趣旨のイベントだった。

渋谷という場所がら、中高年だけでなく、

若い人も大勢集まってきた。

主催の人にインタビューしたところ、

(まだデータを集計していないが)

20代から90代までまんべんなく来場した、

という話だった。

たぶん中には10代も混じっていただろう。

若者が死について考えるのはおかしい、危険だ、

という人も少なくないが、

むしろ思春期のほうが成人してからより

死について思いを巡らすことが多いのではないかと思う。

それを単純に自殺願望などと結びつけ、

命の大切さを説きたいと思うおとながいて、

まわりであーだこーだ言うから

かえって生きることが息苦しくなってしまうのだ。

僕もよく死について考えた。

マンガも小説も映画も演劇も死に溢れていた。

逆に言えば、それは「生きるとは何か」

という問いかけに満ちていたということでもある。

いまの若者は・・・という言い方は好きでないが、

僕たちの時代以上に、

いい学校に行って、いい会社に就職して・・といった

王道的な考えかたに、みんが洗脳されている印象がある。

だから志望校に入れなかったら人生敗北、

志望した会社に入れなかったらもう負け組、

残った余生を負け犬としてどうやり過ごすか、

みたいな話になってしまう。

そうした展開の方が死に興味を持つより、

よっぽど危険思想ではないか。

人生計画を立てる、

キャリアデザインを構築するという考え方も

言葉にするときれいで正しいが、

若いうちからあまり綿密に

そういったデザインとかスケジュールにこだわると、

これまたしんどくなる。

人生、そんな思った通りになるわけがないし、

そのスケジュールの途中で、

AIやロボットが進化して仕事が消滅、

キャリアがおじゃんになることだってあり得る。

「Deathフェア」に来ていた若者は、

そうしたしんどさ・息苦しさ・

絶望感・不安感みたいなものを抱えて、

いっぱいいっぱいになってしまって、

「じゃあ、終わりから人生を考えてみようか」

と思って来てみた、という人が多いのではないか。

いわば発想の転換、

パラダイムシフトを試みているのだと思う。

それってものすごくポジティブな生きる意欲ではないか。

あなたが何歳だろうが死はすぐそこにある。

同時に「生きる」もそこにある。

社会の一構成員でありながら、

経済活動の、取り換え可能なちっぽけな歯車でありながら、

絶えず「自分は自分を生きているのか?」

と問い続けることは、とても大事なことだと思う。

たとえ答えが出せず、辿り着くところがわからなくても。

なぜ女は「死」に関心が深いのか?

渋谷のヒカリエで「Death Fes」が

明日18日まで開かれている。

「死のフェスティバル」という名からは

想像できないほどのポップさ・楽しさ。

こんなイベントを文化発信地・渋谷のど真ん中でやるのは

本当に画期的なことだ。

来場者も特に年代によって大きな偏りがあるわけでなく、

20代から90代までまんべんなく訪れ、

土日は大いに盛り上がったようだ。

「月刊終活」の記事にするので、

今日は主催者である一社「デスフェス」の

代表二人にインタビューした。

二人とも起業家の女性。

「月刊終活」の仕事をしていて思うのは、

エンディングに関わる仕事を始めるのは、

なぜか女性が多いということ。

もちろん、歴史のある葬儀社・お寺・石材店などの業界は

もろに男の世界だが、近年スタートアップしたところ、

イノベーティブな製品・サービスのプロデュース、

ユニークな活動をしている会社・団体は

圧倒的に女性が多く、活躍している印象が強い。

日本だけでなく、

アメリカ発の「堆肥葬(遺体を堆肥化して土に戻す)」や

スウェーデン発の「フリーズドライ葬

(こちらは遺体をフリースドライ化)」を開発し、

普及に努めているのも女性CEOである。

2022年5月、二子玉川で行われた「END展」でも

女性のキュレーターが主導し、

来場者の3分の2は女性だった。

もちろん、死は男女平等に訪れるものだが、

死に関心を持ち、深く追求するのは女性が多い。

「なぜだろう?」と主催者のお二人にも質問して、

思うところを答えて戴いた。

理由は複数ある。

一つは長らく続いた男性中心の家制度が終わりを迎え、

個人単位の社会に変わりつつあること。

そういえば30年ほど前に僕たちの母親世代が、

夫(の家)と同じ墓に入りたくないという議論が

マスメディアを通じて話題になった。

従来の社会制度に異を唱えるのは女性であり、

彼女らのほうが発想も自由で柔軟性・革新性がある。

母親世代でできなかったことを

娘世代が果たそうと今、がんばっているということか。

もう一つ、これは僕の見解だが、

命を産む性であることが関わっているように思う。

男はどう逆立ちしても子どもは産めないが、女は産める。

産めるがゆえに肉体の変化も大きく、

初潮・出産・閉経など、

いわば人生のなかで何度も「死」に近い経験をし、

その都度、少女から女へ、女から母へ、

母からまた新たな女へ生まれ変わる。

また、社会人として仕事をすれば、

妊娠・出産で仕事を辞める・辞めないの選択、

それ以前に子どもを産む・産まないの選択など、

ドラマチックな決断を迫られる。

だから死を最後のライフイベントと捉え、

最後まで人生を楽しみたい、

一生懸命生きたご褒美として

楽しく美しく弔ってほしいという気持ちが湧く。

そこからいろいろな想像力が働くのだろう。

言葉を変えると、

男より女のほうが生きることに貪欲なのかもしれない。

場内の展示の一つに、

ウエディングドレスをリメイクして

金婚式や銀婚式、還暦や古希のお祝いや、

最期の衣装として納棺時にも着用できる

「イルミネートドレス」なるものがあった。

これまで純白のドレスを着るには一生に一回、

結婚式の時だけのはずだったが、

これからはそうでなくなりそうだ。

試着した人たちは皆、幸福そうに笑っている。

死を変えることによって人生も変わる。

こんな喜びがあるのなら、病気も老いも死も怖くない?

そう考える女性が増えるかもしれない。

AI「IKIRU」とプレスリリースの執筆代行

今週月曜、株式会社ビアンフェ.の

プレスリリースが出ました。

AI葬儀ナレーションシステム「IKIRU」。

オリジナルは3年前に出たけど、

今回は生成AI(ChatGPT)の機能を取り入れた

新バージョン。

ヒアリングシートに入力してスタートすると、

まさしくあのChatGPTと同様のリズムで

文章がタカタカタカっと生成され、

ナレーション原稿と会葬礼状を書き上げます。

まさしく誕生から逝去まで、

人がAIと生きる時代になった――

そう感じさせる画期的なシステムです。

じつはこのリリースの

執筆・発行・管理は私が担当しています。

プレスリリースはいつもリサーチする側にいましたが、

今回はビアンフェ.さんから

依頼を受けて執筆代行しました。

PRTIMESはTV・ネット・雑誌・新聞など、

多様なメディアにニュースソースを提供するとともに、

一般の人にも会社や個人、

商品やサービスを広く確実にアピールできます。

販促手段としてはかなり使えるツールです。

もし出したい、書きたいけど自分じゃ書けない、

面倒くさいので頼みたいといったご要望があれば

相談に乗りますのでご連絡ください。

また、リリースをお読みいただき興味があれば、

毎週やっているビアンフェ.のウェブセミナーで

AI「IKIRU」を試用してみてくださいね。

大島レトロ商店街の「なかたん」と「ちびまる子ちゃん」

「新プロジェクトを発動するから来て!」

と呼ばれて、江東区の大島へ。

昨年から月1ペースで通っているデイサービス&整体院だ。

亀戸と大島の間ぐらいのロケーションなので、

都営新宿線 大島駅からは10分くらい歩く。

通るのは中の橋商店街という

昭和レトロな雰囲気が漂う1km近い下町商店街。

この周辺には大きなスーパーがなく、

個人商店が立ち並ぶ聖域みたいになっている。

今年になって初めて行ったが、

新たに「なかたん」という

お買い物の女の子キャラクターが登場。

けっこうかわいくて好きだ。

地元の人御用達で、

観光客が集まるようなところではないが、

下町情緒があてほのぼのするので、

近くに来るようなことがあったら覗いてみて下さい。

「なかたん」を見ていたら、

なぜか「ちびまる子ちゃん」を思い出した。

中の橋商店街は、まる子のマンガに出てくる

清水の商店街にちょっと似ているのだ。

きっとこのあたりで生まれ育った子どもの目には、

とてつもなく長大な商店街に、

そしてふるさとのような風景に見えるだろう。

先週、まる子役のTARAKOさんが亡くなってしまったが、

みんな大好き昭和40年代の夢をなくすわけにはいかず、

アニメはまだまだ存続する模様だ。

けれども後を継ぐまる子役の声優さんは

大変な覚悟が必要。

誰がなってもネットで悪口を書くのはやめようね。

おりべまこと電子書籍 最新刊

長編小説

「今はまだ地球がふるさと」

明日より春休み無料キャンペーン!

3月19日(火)16:00~

3月24日(日)15:59

なぜ昭和の“すごい”人たちは本を出せなかったのか?

昭和は今と比べて野蛮な時代だったと思うが、

面白い人生を送ってきた人たちがたくさんいた、と思う。

今より貧しく、生活が不便で洗練されておらず、

管理も緩かった分、

生きるエネルギーに溢れていた。

逆に言えばエネルギーがないと生きられなかった。

なので若僧の頃はエネルギッシュな人たち、

劇的な人生を送って来た人たち、

すごい人だなと感心するような人たちに何人も出会った。

それもみんなけっこう若い、30代・40代の人たちが多かった。

彼らのドラマチックな話を聞いていると、

自分はなんて臆病で凡庸な人間だろうと

劣等感を抱いたくらいだ。

そうした人たちの冒険譚・英雄譚・武勇伝などは

自伝にしたら面白いし、

それらの体験をもとに小説も書けるのではないかと思った。

事実、自分はこんなに面白いことをしてきたから

そのうち本にして出すよとか、

ネタにして小説を書くよとか、映画や芝居にしてやるよと

僕に話していた人は一人や二人ではなかった。

けれども憶えている限り、実現した人は一人もいない。

ノンフィクションであれ、フィクションであれ、

そうした(世間的には無名だが)すごい人たちの話が

物語になり本になることはなかった。

なぜか?

そういう人たちは字を書かなかったからである。

当たり前のことだが、

机に向かって字を綴るという地道な「作業」をしない限り、

永遠に本も物語も生まれないのだ。

そうしたものを作るためには本人とは別に

字を書く「作業員」が必要になる。

自分のなかにもう一人、

そういう作業員を持っている人はいいが、

大方の人は「文才があればやるけど」

「時間があればできるけど」と言って逃げていく。

いつかあの人のあの話を本で読んだり、

映画やテレビで見られるだろうと思っていた人たちは、

(現時点では)誰もそうならなかった。

齢のことを考えると、

結局そのまま人生が終わってしまった人も

少なくないのではないだろうか。

なんだかもったいない気がする。

昭和と違って今ではSNSやブログもあるし、

動画配信もあって、いろいろ発信の手段はある。

けれどもやっぱりそれらと

本を刊行することは別の作業が必要なのだと思う。

「文才があれば」「時間があれば」というのは言い訳だが、

現実的には確かにそれも分かる。

毎日、いろいろ忙しいことばっかだからね。

でも時は止まってはくれない。

そう考えると人生は短い。

「いつかやろう」が永遠に来ない可能性は高い。

もし、そうした本を書くための「作業員」が必要なら

ご相談に乗ります。

コシコシ・シコシコ桶川うどんを食べる旅

昨日は埼玉の桶川を旅して、お昼にうどんを2杯食べた。

埼玉県は香川県に次いでうどんの生産量全国第2位。

そばを合せてめんの生産量としては堂々1位となる。

ついでにうどんの原料となる小麦の生産高も第9位で、

関東では群馬に次ぐ「麦どころ」だ。

土地や気象条件が麦づくりに適しているらしい。

ただ、讃岐うどんと違って、

「埼玉うどん」というのは存在しない。

定型がなく、これぞ!という特徴に欠けている。

要はブランディングできていないのだ。

香川=讃岐とちがって、

江戸時代から今日まで、首都圏の台所として

いろんな農産物の需要があったので、

がんばってうどんを売り込む必要性がなかったからか。

その中でも江戸時代の中山道の宿場町

「桶川宿」があったことで

桶川のうどんはその名を広く知られるようになり、

ある程度、ブランド化しているといえるだろう。

これも決まったスタイルがなく、

スタイルは店によってまちまち。

共通する特徴としては、

讃岐うどんに勝るとも劣らないコシの強さだ。

まさにコシコシで、シコシコ感ハンパなく、

噛むのにあごが疲れるくらいだ。

今回は2軒ともかけうどんを食べたが、

1軒目は鶏もも肉と昆布をコテコテに煮込んだ

関東系の濃い出し汁。

2軒目は讃岐に近い薄めのあっさりした

関西系の出汁で、これも店によっていろいろらしい。

また、冷たいうどんを熱いつけ汁につけて食べるのが

桶川流らしく、

2軒目の店ではそのバリエーションが豊富だった。

テーブルに岩塩と黒コショウのミルが置いてあり、

肉系のつけ汁にはこれらを入れて食べるらしい。

うどん屋に塩・胡椒が常備してあるなんて

初めてお目にかかった。

いずれの店も中山道沿いにあるが、

片や地元の人のごひいき、

片や外からも食べに来るお客が多いようで、

店の前には行列ができていた。

なぜ2杯食べたのか、長くなるので事情の説明は省くが、

結果的に2軒入れてとてもよかった。

桶川には他にもうどんの名店が20店くらいあるというので、

機会があれば食べ比べをしてみても面白い。

さて、今日はあなたは何を食べますか?

おりべまこと電子書籍

おふくろの味はハンバーグ

2月12日(月)16時59分まで

無料キャンペーン実施中!

読めば食欲がわき、

元気が出る面白エッセイ集。

この機会にぜひご賞味ください。

おすすめ動画:かさこさんの「2024年を生き抜く秘訣」

元旦夜に起業・副業支援のネット発信アドバイザー

かさこさんのオンライン講座

「2024年を生き抜く秘訣」を聞いた。

僕はライブで参加したが、

これ、録画した無料動画で聞けるので、

年初、今年はどうやって自分のビジネスを進めていくか、

心構えを作りたい人には超おすすめです。

妙にテンションあげることなく、

楽に安心して聴けるところがポイント。

いきなりネタバレだけど、

冒頭の「2024年は変化の年➡ウソです!」が

この講座の全体像を言い表している。

まさしく!

僕がフリーライターとして仕事を始めた90年代初期の頃から

企業の偉い人たちはみんな口を揃えて、

「変化だ」「チェンジだ」「変わろう」と言ってた。

「今年は変化の年です」

「激動の年です」

「大変革の年です」といった類の言説は、

「新年あけましておめでとうございます」という挨拶と

何ら変わらない。

もう30年以上、変化だ、変化だ、とみんな、

自分を他人を鼓舞するのが

日本のビジネス界の習慣になっている。

その割に多くの日本人のマインドも

昭和から続く企業のマインドもあんまり変わらない。

テクノロジーが進化しているから、

それに合わせてしかたなく変えているだけといった印象。

やっぱり変えるのは面倒だからね。、

新年というと「今年は変わるぞ!」と、

つい力が入ったり、

浮き足立ったりしてしまうことが多いが、

かさこさんは「毎年が変化の年なんですよ」と、

この時期、テレビやネットで蔓延する

刺激的な言葉や煽り文句に踊らされないようにと、

やんわり警告した上で、とても冷静に、丁寧に、

2024年のビジネスに取り組む姿勢について話していく。

主な項目は2023年の振り返りから始まり、

「新年の目標の立て方」

「トレンドの掴み方」

「始めるべきSNS」

「新たな収入源」などの項目別に解説。

また、力んだり浮き足立ったりしていると、

ウソ情報・サギ情報にだまされやすい。

いわゆる闇バイトでなくても、

手っ取り早くいっぱい稼げるよーといった

インチキビジネスの話、

投資サギの話には要注意!

という点も指摘してくれる。

とてもポジティブな気分になれるので、

興味のある人は下記URLからぜひ聞いてみてください。

申し込み受付は1月15日まで。

録画動画は2024年12月31日まで視聴できます。

地球の重力に逆らうべからず

齢をとっても元気な老人が

やたらとテレビなどで紹介されているので、

つい錯覚しがちだが、齢をとれば必ず体力は落ちる。

もちろん鍛えていればそれなりに維持できるけど、

「若いもんには負けんわい」

と頑張り過ぎるのは禁物である。

経験的に言うと、40代でガクン、

60代でガクガクガクンといった感じ。

その顕著な例が、長時間、地球の重力に逆えなくなること。

要するに1日の真ん中、昼寝をしたくなることだ。

これについては本当にフリーランスでよかった、

ホームワークでよかったと、つうづく思う。

最近は昼寝ルームのある会社も増えているらしいが、

それでも昔の雑居ビルに入っているような会社には

そんなものは設けられないだろう。

でも、もし可能なら若い人にも実践してほしい。

昼食後、午後の仕事に入る前にゴロンと横になる。

机に伏せて寝るのはだめ。

べつに眠たくなければ、眠らなくてもいい。

5分10分でも体を横たえること、

地球の重力に逆らわず、二足歩行の動物であることを

忘れることが大事である。

再び体を縦にしたときは、朝起きたほどではないが、

頭がすっきりしている。

重力に逆らわない時間をつくると、

脳のなかの小人さんがちょこちょこっと

お片付けをしてくれて、

「はい、お仕事の続きをどーぞ」と言ってくれるのだ。

運がよければ、15分くらい睡眠して夢を見ることもできる。

今日の昼寝の夢は海にいるのか、空にいるのか、

何だか青いところにいる夢だった。

重力に逆らわないと、

地球が味方になってくれるのかもしれない。

考えてみれば肉体労働をやっている人たちは

よく昼寝している。

ちょっと横になることは健康にも、

よりよい仕事のためにも必要なことなのだ。

それにしても本当に毎日、夜になるとくたびれちゃて

仕事用の頭は回らなくなる。

でもこうしてブログなど書いていると、

不思議と疲れが取れて元気になる。

「人生、還暦から」なんて言って発信しているので、

落ちた体力でも走れるところまで走ります。

若いあなたも無理せずにお昼寝すると、

きっといいことありますよ。

渋谷の100番地で未来を覗き見る

「100BANCHI」は

「未来を創る実験区」「100年先を豊かにする」

といったコンセプトを掲げた実験アート工房。

そんな呼び名がしっくりくる。

ホームページを覗き、実際のギャラリーを覗いたが、

何やら僕たちの日常生活やビジネスなどとは無縁な、

浮世離れした若い連中の

アバンギャルドなアートの世界が展開している。

のだが、この施設・組織の母体は、

あのパナソニックと聴くと、

インパクトとともに頭のなかに???の花火が上がる。

この施設は、パナソニック(松下電器)の創業100年を機に

2017年7月にオープン。

これからの時代を担う若い世代とともに、

次の100年につながる新しい価値創造に取り組む

プロジェクトだという。

ぱっと見、そんな企業臭さはまったく匂わず、

もちろんパナソニックの宣伝、および、

それにつながるようなものは微塵も見当たらない。

アートスクールのようなノリ?という印象が強く、

いろんな若者が多種多様なアート(のようなもの)を

作っている仕事場(あるいは遊び場)というイメージで、

その実態は不明。

しかし、松下幸之助氏が始めた松下電器の仕事場は、

100年前の一般人・常識人から見たら

おんなじように奇異に見えたに違いない。

つまり、ここは未来の暮らしとビジネスのための

基礎研究を行う場所なのだろう。

昨夜はここで「死をリ・デザインする」という

トークイベントが行われた。

例によって「月刊終活」の取材だが、

めっちゃ面白く、仕事抜きで楽しめ、考えさせられた。

記事化するので内容は明かせないが、

単純化して言うと「死」を隠蔽するのでなく、

もっとオープンに、明るく楽しく語り合えるために、

何か形あるものを創っていこう、という趣旨の話。

この100BANCHIが輩出した若い女性のプロジェクト集団が

そのためのツールを開発したり、

エンディング関係の会社とコラボした活動をしている。

ディスカッションを聴いて、

ちょっとだけ未来を覗いた気分になった。

とは言え、そんな僕の気分を笑い飛ばすかのように

すでに渋谷は一気に未来モード。

この「100BANCHI」がある

JR渋谷駅・新南口の界隈の渋谷3丁目は、

LEDでライトアップされた渋谷川のリバーサイドだ。

100年前はさらさら流れる小川だった渋谷川は

戦後の渋谷の大都市化によってデッドなドブ川になり、

それがまた近年の再開発で、お洒落なシティリバーに。

(本質的にドブ川であることは変わらないが…)

コロナ禍のせいもあって、渋谷の街を歩いたのは

ほぼ5年振りくらいだが、

未来感あふれるデジタルな「SHIBUYA」への

変貌ぶりにびっくり仰天した。

かつてのドブ川に似つかわしい、

汚ない雑多なアナログ裏渋谷にノスタルジーを抱きつつ、

この未来世界で、おれはいつまで生きているのだろう?と

思わずシティリバーの畔で佇んでしまった。

母校 池袋の舞台芸術学院を訪ねる

昨日ふたたび池袋へ行く。

10日あまり前とは別の仕事の取材だが、

たまたま同じ池袋。

先月は雨天であまり街の写真が撮れなかったので、

少し早めに行ってスマホでウロウロ撮影作業。

劇場の話に合わせる写真がいるので、

西口にあるわが母校 舞台芸術学院にも足を運んでみた。

卒業したのはもう43年も前のことだ。

当然、校舎は改築されているが、

場所も道路を通し、区画整理した関係で

僕たちの通っていた頃より20mほど移動している。

創立されたのは1948(昭和23)年。

終戦からまだ3年目のことで、

このあたり一帯は焼け野原だったらしい。

ホームページを見て見たら、

こんな創立の物語があった。

https://www.bugei.ac.jp/about/school/

演劇を志したひとりの青年、野尻徹。

彼は幸運にも復員し、池袋で演劇活動の拠点、

「スタジオ・デ・ザール」を開設しました。

しかしその志半ば、彼は27歳でこの世を去ります。

彼の演劇への「思い」はここで潰えたようにみえました。

しかし、彼のあまりにも早い死を悲しんだ父、

与顕は息子の遺志継承を願います。

「地に落ちた一粒の麦、徹死して幾百幾千の

舞台人となって実るであろう事を」

1948年9月13日、与顕は焼け跡の残る

東京・池袋に演劇を渇望した息子、

徹の遺志を継ぐべく、私財を投じ、

若者が演劇に打ち込むための場

「舞台芸術学院」を創立しました。

(※以上、ホームページより抜粋)

初代学長である秋田雨雀、副学長である土方与志は、

日本の近代演劇史・文化史に名を遺す人なので

いちおう知っていたのだが、

真の創設者である野尻さん親子のことは

恥ずかしながらまったく知らなかった。

これは75年前、西口公園に闇市が群れをなし、

池袋全体がダークでカオスな街だった時代の話である。

(池袋のヤバさ加減は、小説・ドラマになった

「池袋ウェストゲートパーク」あたりまで引き継がれてた)

75年の歴史のなかで有名・無名かかわらず、

多くの演劇人、そして、そこに連なるハンパ者たちを

輩出している舞台芸術学院。

60年代の舞芸の学生が、南池袋の仙行寺と関わったことから

小劇場「シアターグリーン」が生まれ、

その活動が波及し、西口公園の

「東京芸術劇場」につながり、

その他、東口の「サンシャイン劇場」「あうるすぽっと」、

野外劇場「グローバルリングシアター」、

最近ではシネマコンプレックス、商業施設と一体化した

文化施設「HAREZA(ハレザ)」の一角を占める

「東京建物ブリリアホール」という劇場もできた。

百貨店・家電量販店・アニメショップなどの

印象が強い池袋だが、

いまや新宿・渋谷をしのぐ劇場が花咲く街である。

その最初の一粒がわが母校だったことに

改めて驚きと感動を覚えた。

在籍時を含めて45年間、創立の話を知らなかったのは、

ハンパ者卒業生の一人として、ほんとに恥ずかしい限り。

長い時間を要しないと、僕のようなボンクラには

世界が見えない、意味が分からない。

しかし、とりあえずこの母校と池袋の劇場の件については

死ぬ前に気付いてよかった。

自分の新しい歴史がまた新しく始まった気がする。

池袋のお寺と東京最古の小劇場

南池袋の仙行寺というお寺を取材する。

大樹を模したモダン建築の本堂ビル。

中には高さ6メートルの「池袋大仏」が鎮座。

隣は懐かしや、20代の頃、何度か通ったシアターグリーン。

渡辺えり子の劇団300、

三宅裕司のSET(スーパーエキセントリックシター)

などを輩出した小劇場だが、

ここは仙行寺が開設したもの。

お寺の劇場だったということを今回初めて知った。

先代住職がこの地に来たのは

終戦からまだ10年かそこらの時代。

池袋は闇市の街で、めっちゃ危険で汚く貧しく、

ヤクザ・愚連隊が夜な夜な跳梁跋扈する地域だった。

(僕が演劇学校に通っていた70年代末でも

その名残は色濃く感じられた)

当時、本堂もない貧乏寺だった仙行寺の先代住職は、

まず地域の環境をなんとかしないと

布教どころではないと考え、

隣の敷地に建てたアパートの集会室を

芝居の稽古場に、さらに設備を入れて

小劇場「池袋アートシアター」をオープン。

それがのちに「シアターグリーン」となり、

演劇をやる若者が集う場になった。

荒廃した池袋に文化のタネをまいたのである。

その後、池袋には西口の東京芸術劇場をはじめ、

様々な拠点ができ、

舞台芸術の花開く街に成長した。

20年近く前に改装して、複数の劇場を持つ

シアターコンプレックスになったシアターグリーンは、

日本で最も歴史ある小劇場として

リスペクトされている。

現・住職は改装後、支配人に就任。

演劇プロデューサーでもあり、

時代劇を描く脚本家でもある。

本人の話によれば、プロデューサーも脚本家も

お寺の活動の一環として自然にやっているという。

「じゃ、こんど若い坊さんだちを集めて、

ボーズ劇団をつくったらどうですか?」

と提案したら笑ってた。

仙行寺がやってきた地域活動・文化活動は

行政も高く評価しており、

仙行寺と劇場の並ぶ通りは