- ホーム

- 電子書籍:おりべまこと劇場

- NEWS

- わたしの「わたしストーリー」

- 台本ライターとは?

- 実績:わたしの「しごとストーリー」

- 世界のEndingWatch

- 基本料金表

- ブログ「台本屋のネタ帳」

- 週末の懐メロ

- 2011年6月

- 2011年7月

- 2011年8月

- 2011年11月

- 2011年9月

- 2011年10月

- 2011年12月

- 2012年1月

- 2012年2月

- 2012年3月

- 2016年5月

- 2016年6月

- 2016年7月

- 2016年8月

- 2016年9月

- 2016年10月

- 2016年11月

- 2016年12月

- 2017年1月

- 2017年2月

- 2017年3月

- 2017年4月

- 2017年5月

- 2017年6月

- 2017年7月

- 2017年8月

- 2017年9月

- 2017年10月

- 2017年11月

- 2017年12月

- 2018年1月

- 2018年2月

- 2018年3月

- 2018年4月

- 2018年5月

- 2018年6月

- 2018年7月

- 2018年8月

- 2018年9月

- 2018年10月

- 2018年11月

- 2018年12月

- 2019年1月

- 2019年2月

- 2019年3月

- 2019年4月

- 2019年5月

- 2019年6月

- 2019年7月

- 2019年8月

- 2019年9月

- 2019年10月

- 2019年11月

- 2019年12月

- 2020年1月

- 2020年2月

- 2020年3月

- 2020年4月

- 2020年5月

- 2020年6月

- 2020年7月

- 2020年8月

- 2020年9月

- 2020年10月

- 2020年11月

- 2020年12月

- 2021年1月

- 2021年2月

- 2021年3月

- 2021年4月

- 2021年5月

- 2021年6月

- 2021年7月

- 2021年8月

- 2021年9月

- 2021年10月

- 2021年11月

- 2021年12月

- 新規ページ

- お問い合わせ

- 新規ページ

- --

- 新規ページ

週末の懐メロ第5巻「ハリケーン/ボブ・ディラン」

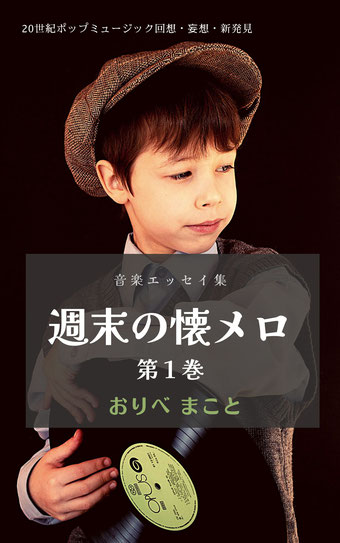

おりべまこと電子書籍

週末の懐メロ 第5巻

6月4日(火)15:59まで無料キャンペーン実施中!

20世紀ポップミュージック・昭和歌謡に関する

主観90%の与太話をあなたとシェア。

21世紀を生きるための知恵にしていく、

カルチャー発見のためのガイドブック的エッセイ集。

無料キャンペーン終了まであと1日。

この機会をお見逃しなく。

もくじ

116 カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン

117 スタンド・バイ・ミー/プレイング・フォー・チェンジ

118 人は少しずつ変わる/中山ラビ

119 氷の世界/井上陽水

120 ユー・メイ・ドリーム/シーナ&ロケッツ

121 ア・ソング・フォー・ユー/レオン・ラッセル

122 ファーストカー/トレイシー・チャップマン

123 ヨイトマケの唄/美輪明宏

124 オ―、シャンゼリゼ/ダニエル・ビダル

125 夜空ノムコウ/スガ シカオ

126 オード・トゥ・マイファミリー/クランベリーズ

127 いとしのレイラ/デレク&ザ・ドミノス

128 赤いハイヒール/太田裕美

129 サタデーナイト/ベイシティ・ローラーズ

130 ビコーズ・ザ・ナイト/パティ・スミス・グループ

131 涙のサンダーロード/ブルース・スプリングスティーン

132 燃ゆる灰/ルネッサンス

133 さよなら人類/たま

134 ウィリー・オ・ウィンズベリー/ペンタングル

135 アウト・オブ・ザ・ブルー/ロキシーミュージック

136 アジアの純真/PUFFY

137 ハリケーン/ボブ・ディラン

138 夜明けのスキャット/由紀さおり

139 ロックンロール黄金時代/モット・ザ・フープル

140 クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ

141 二十世紀少年/T・レックス

142 女ぎつね オン・ザ・ラン/バービーボーイズ

143 ショウ・ミー・ザ・ウェイ/ピーター・フランプトン

144 ランバダ/カオマ

145 宇宙のファンタジー/アース・ウィンド&ファイアー

146 貿易風にさらされて/マザー・グース

147 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ

148 ウェルカム上海/吉田日出子

全33編載録

137 ハリケーン/ボブ・ディラン

現代アメリカ社会の欺瞞・腐敗・不条理をえぐる

吟遊詩人ボブ・ディランが

1976年に発表したアルバム「欲望」のトップナンバー。

ギターに合わせてフィドル(バイオリン)がうねり、

ベースとドラムがロックなリズムを刻む中、

無実の罪を着せられた60年代の黒人ボクサー

ルービン“ハリケーン”カーターの物語を歌い綴る。

紛れもない、ディランの最高傑作だ。

惨劇を告げるオープニングから見事に構成された長編詩は、8分以上にわたって聴く者の胸に

ひたすら熱情溢れた言葉の直球を投げ続け、

“ハリケーン”の世界に引きずり込む。

殺人罪で投獄されたカーターは

獄中で自伝「第16ラウンド」を書いて出版し、

冤罪を世に訴えた。

その本を読んだディランは自らルービンに取材して、

この曲を書き上げたという。

その冤罪がいかにひどいものであったかは

曲を聴いての通りで、

人種差別がまだ正々堂々とまかり通っていた時代とはいえ、こんなでっち上げが認められたことに驚くばかり。

けれども半世紀以上たった今も

実情は大して変わっていないのかもしれない。

そしてまた、昔々のアメリカの人種差別、

黒人差別の話だから

僕たちには関係ないとは言っていられないのかもしれない。

冤罪はどこの国でも起こり得る。もちろん日本でも。

(つづく)

週末の懐メロ第5巻「クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ」

おりべまこと電子書籍

週末の懐メロ 第5巻

6月4日(火)15:59まで無料キャンペーン実施中!

20世紀ポップミュージック・昭和歌謡に関する

主観90%の与太話をあなたとシェア。

21世紀を生きるための知恵にしていく、

カルチャー発見のためのガイドブック的エッセイ集。

もくじ

116 カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン

117 スタンド・バイ・ミー/プレイング・フォー・チェンジ

118 人は少しずつ変わる/中山ラビ

119 氷の世界/井上陽水

120 ユー・メイ・ドリーム/シーナ&ロケッツ

121 ア・ソング・フォー・ユー/レオン・ラッセル

122 ファーストカー/トレイシー・チャップマン

123 ヨイトマケの唄/美輪明宏

124 オ―、シャンゼリゼ/ダニエル・ビダル

125 夜空ノムコウ/スガ シカオ

126 オード・トゥ・マイファミリー/クランベリーズ

127 いとしのレイラ/デレク&ザ・ドミノス

128 赤いハイヒール/太田裕美

129 サタデーナイト/ベイシティ・ローラーズ

130 ビコーズ・ザ・ナイト/パティ・スミス・グループ

131 涙のサンダーロード/ブルース・スプリングスティーン

132 燃ゆる灰/ルネッサンス

133 さよなら人類/たま

134 ウィリー・オ・ウィンズベリー/ペンタングル

135 アウト・オブ・ザ・ブルー/ロキシーミュージック

136 アジアの純真/PUFFY

137 ハリケーン/ボブ・ディラン

138 夜明けのスキャット/由紀さおり

139 ロックンロール黄金時代/モット・ザ・フープル

140 クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ

141 二十世紀少年/T・レックス

142 女ぎつね オン・ザ・ラン/バービーボーイズ

143 ショウ・ミー・ザ・ウェイ/ピーター・フランプトン

144 ランバダ/カオマ

145 宇宙のファンタジー/アース・ウィンド&ファイアー

146 貿易風にさらされて/マザー・グース

147 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ

148 ウェルカム上海/吉田日出子

全33編載録

140「クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ」より

今年(※2023年)、ロック殿堂入りを果たした

ケイト・ブッシュ。

彼女のようなタイプの音楽は、

あまりこうした権威にウケがよくないし、

ファンも殿堂入りがどうこうなんて気にしていない。

しかし昨年(2022年)、

1985年に発表した「神秘の丘」が、

ドラマ「ストレンジャーシングス」の挿入歌に使われ、

世界中で前代未聞のリバイバル大ヒット。

ロック殿堂側もこれ以上、

彼女を無視していられなくなったというのが

正直なところなのだろう。

「クラウドバスティング」は「神秘の丘」と同じく5枚目のアルバム「愛のかたち(Hounds of Love)」の挿入歌。

楽曲としてはもちろんのこと、

80年代のミュージックビデオとして、

さらにその後、40年弱のポップミュージック史を見ても

最高レベルの作品である。

(中略)

この楽曲が描くのは、

精神分析学者で思想家のヴィルヘルム・ライヒと

その息子ピーターが、

オカルティックな生命エネルギーを駆使して

「クラウドバスター」というマシンを動かす物語。

ミュージックビデオはレトロっぽい

SF短編映画のようなつくりになっている。

ヴィルヘルムを演じるのは、

ハリウッドの名優ドナルド・サザーランド。

そして息子ピーターはケイト・ブッシュ自身。

この頃、彼女は他の楽曲では成熟した女性の魅力を放ち、

かなり色っぽかったのだが、

ここでは髪を切って一転、男の子に。

父の意志を成し遂げようとする少年に扮し、

美しい丘を駆け上がっていくシーンには

完全にしびれてしまった。

「嵐が丘」「神秘の丘」――

彼女の音楽の世界で、丘は魔法の舞台である。

(中略)

ここで登場する「クラウドバスター」という

サイケでスチームパンクっぽい怪物マシンは、

オルゴンエネルギーによって雲を創り出し、

大地に雨を降らせるという代物。

連れ去られた父に代わって、

息子がその目的を実現するというストーリーになっている。

雲を作り出すのに

クラウドバスター(雲を蹴散らす)という名は

矛盾しているのだが、

これはオルゴンエネルギー(生命エネルギー)が心の暗雲を払って生命体に潤いをもたらすといった

思想の暗喩になっているのかもしれない。

いずれにしてもこんな虚実ないまぜのSFじみた話から

途方もなくパワフルで美しい楽曲を編み出した

ケイト・ブッシュの才能はすごいの一言。

そしてこのビデオのラストシーン――

丘の頂上で怪物マシンを稼働させた少年のシルエットは、

ケイト・ブッシュの音楽を表す

アイコンとしても長らく愛されてきた。(つづく)

週末の懐メロ第5巻「ヨイトマケの唄/美輪明宏」

おりべまこと電子書籍

週末の懐メロ 第5巻

6月4日(火)15:59まで無料キャンペーン実施中!

20世紀ポップミュージック・昭和歌謡に関する与太話を

みんなでシェア。

21世紀を生きる糧となるお宝発掘作業の

ガイドブック的エッセイ集。

もくじ

116 カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン

117 スタンド・バイ・ミー/プレイング・フォー・チェンジ

118 人は少しずつ変わる/中山ラビ

119 氷の世界/井上陽水

120 ユー・メイ・ドリーム/シーナ&ロケッツ

121 ア・ソング・フォー・ユー/レオン・ラッセル

122 ファーストカー/トレイシー・チャップマン

123 ヨイトマケの唄/美輪明宏

124 オ―、シャンゼリゼ/ダニエル・ビダル

125 夜空ノムコウ/スガ シカオ

126 オード・トゥ・マイファミリー/クランベリーズ

127 いとしのレイラ/デレク&ザ・ドミノス

128 赤いハイヒール/太田裕美

129 サタデーナイト/ベイシティ・ローラーズ

130 ビコーズ・ザ・ナイト/パティ・スミス・グループ

131 涙のサンダーロード/ブルース・スプリングスティーン

132 燃ゆる灰/ルネッサンス

133 さよなら人類/たま

134 ウィリー・オ・ウィンズベリー/ペンタングル

135 アウト・オブ・ザ・ブルー/ロキシーミュージック

136 アジアの純真/PUFFY

137 ハリケーン/ボブ・ディラン

138 夜明けのスキャット/由紀さおり

139 ロックンロール黄金時代/モット・ザ・フープル

140 クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ

141 二十世紀少年/T・レックス

142 女ぎつね オン・ザ・ラン/バービーボーイズ

143 ショウ・ミー・ザ・ウェイ/ピーター・フランプトン

144 ランバダ/カオマ

145 宇宙のファンタジー/アース・ウィンド&ファイアー

146 貿易風にさらされて/マザー・グース

147 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ

148 ウェルカム上海/吉田日出子

全33編載録

123「ヨイトマケの唄/美輪明宏」より

日本の至宝、昭和の至宝 美輪明宏が

自ら作詞・作曲し、あらゆる世代の日本人に贈る聖歌。

それが「ヨイトマケの唄」である。

最初にレコードが出たのは1965年。

マンガなどで「母ちゃんのためならエンヤコーラ」

というセリフが良く出ていたのを覚えている。

そして桑田佳祐をはじめ、たくさんの歌手がこの歌を愛し、カヴァーしているのも聴いていた。

けれども美輪明宏自らが歌うのをまともに聴いたのは、若い世代と同じく、2012年の紅白歌合戦が初めてだった。

紅白なんていつも酒を飲んでへべれけになって

見ているのだが、真っ黒な衣装に身を包んだ美輪が登場し、この歌を歌い出した時、思わず背筋がピンと伸びた。

6分間、テレビから目と耳を離すことができなかった。

故郷の長崎で原爆に遭遇して以来、

波乱万丈の人生を送り、

数々の修羅場をかいくぐりながら

70になっても80になっても

元祖・ビジュアル系歌手の誇りを失うことなく

輝き続ける美輪明宏の、

人間への愛情のすべてが

この一曲に集約されているような気がする。

(つづく)

週末の懐メロ第5巻「赤いハイヒール」

おりべまこと電子書籍

週末の懐メロ 第5巻

6月4日(火)15:59まで無料キャンペーン実施中!

20世紀ポップミュージック・昭和歌謡に関する与太話を

みんなでシェア。

21世紀を生きる糧となるお宝発掘作業の

ガイドブック的エッセイ集。

もくじ

116 カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン

117 スタンド・バイ・ミー/プレイング・フォー・チェンジ

118 人は少しずつ変わる/中山ラビ

119 氷の世界/井上陽水

120 ユー・メイ・ドリーム/シーナ&ロケッツ

121 ア・ソング・フォー・ユー/レオン・ラッセル

122 ファーストカー/トレイシー・チャップマン

123 ヨイトマケの唄/美輪明宏

124 オ―、シャンゼリゼ/ダニエル・ビダル

125 夜空ノムコウ/スガ シカオ

126 オード・トゥ・マイファミリー/クランベリーズ

127 いとしのレイラ/デレク&ザ・ドミノス

128 赤いハイヒール/太田裕美

129 サタデーナイト/ベイシティ・ローラーズ

130 ビコーズ・ザ・ナイト/パティ・スミス・グループ

131 涙のサンダーロード/ブルース・スプリングスティーン

132 燃ゆる灰/ルネッサンス

133 さよなら人類/たま

134 ウィリー・オ・ウィンズベリー/ペンタングル

135 アウト・オブ・ザ・ブルー/ロキシーミュージック

136 アジアの純真/PUFFY

137 ハリケーン/ボブ・ディラン

138 夜明けのスキャット/由紀さおり

139 ロックンロール黄金時代/モット・ザ・フープル

140 クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ

141 二十世紀少年/T・レックス

142 女ぎつね オン・ザ・ラン/バービーボーイズ

143 ショウ・ミー・ザ・ウェイ/ピーター・フランプトン

144 ランバダ/カオマ

145 宇宙のファンタジー/アース・ウィンド&ファイアー

146 貿易風にさらされて/マザー・グース

147 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ

148 ウェルカム上海/吉田日出子

全33編載録

♯128「赤いハイヒール/太田裕美」より

松本隆+筒美京平の70年代の斬新な歌謡マジック。

太田裕美の代表曲と言えば「木綿のハンカチーフ」だが、

明るい爽やかさの裏に悲しみが潜むあちらの歌に比べ、

この「赤いハイヒール」はアンニュイでミステリアスな曲調。

ちょっと禍々しいブラックメルヘンの味付けもある。

僕はこっちの方が好きで、このレコードも持っていた。

1976年。高校2年の時である。

「木綿」と同様、男女のダイアローグで進むが、

冒頭、「ねえ、友だちなら聞いてくださる?」と、

リスナーに語り掛けて歌の世界に誘い込むという、

のっけから松本隆のマジックが炸裂する。

今ならそう珍しくないかもしれないが、

当時、こんな曲はなかった。

イメージカラーは白、都会に出た男の子×田舎にいる女の子。

イメージカラーは赤、都会に出た女の子×田舎にいる男の子。

という設定の対比に留まらない。

「木綿」では人物やドラマの描写が

割とあいまいで抽象的だったのに対して、

こちらは東京駅に着いた・おさげでそばかすのある女の子・

ハイヒール買った・お国訛りを笑われた(らしい)・

タイプライター打つ仕事をやってるなど、

主人公の状況がかなり具体的に描かれている。

このあたり、ただのアンサーソング・二番煎じとは

絶対に言わせない。

「木綿」よりもいい曲にする・面白くするという、

松本+筒美の情熱とプライドを感じる。

そして何よりもその根底に太田裕美への愛情を感じる。(つづく)

「週末の懐メロ 第5巻」本日より無料キャンペーン!

おりべまこと電子書籍

週末の懐メロ 第5巻

本日5月30日(木)より6月4日(火)15:59まで

無料キャンペーン実施中!

20世紀ポップミュージック・昭和歌謡に関する与太話を

同世代のあなたと、若い世代のきみとシェア。

21世紀を生きる糧となるお宝発掘作業の

ガイドブック的エッセイ集。

この機会にぜひご購入下さい。

♯139「ロックンロール黄金時代/モット・ザ・フープル」

より抜粋

モット・ザ・フープルは、

ヴォーカルのイアン・ハンターを中心とした

70年代前半に活躍したイギリスのグラムロックバンド。

いわゆるグラムロックとしては、

デヴィッド・ボウイ、Tレックスの

次くらいに名前が上がるだろう。

デヴィッド・ボウイはこのバンドがお気に入りで

自らプロデュースを申し入れ、

ボウイ作の「すべての若き野郎ども」が

1972年に大ヒットし、

スターバンドに駆け上がった。

1974年リリースのアルバム

「ロックンロール黄金時代」は、

アルバムタイトルのこの曲をはじめ、

「マリオネットの叫び」「あばずれアリス」

「野郎どもの襲撃」「あの娘はイカしたキャディラック」「土曜日の誘惑」など、

邦題マジック満開の名曲が並び、充実度抜群。

クセのある香辛料を効かせた

ロックンロールがたまらない、

文句なしの名盤である。

ジャケットデザインも一度見たら忘れられない

強烈なインパクト。

ロック史上、屈指のカッコよさだ。

モット・ザ・フープルは、

ビートルズ亡き後の70年代前半、

レッド・ツェッペリンやローリング・ストーンズ、

プログレ四天王などに比べると、

やや格落ちするB級バンド感がいいじゃん、

ということで、日本でもけっこう人気があった。

たしか1975年の「ミュージックライフ」の人気投票では、

バンド部門で15位前後だったと記憶している。・・・

(to be continued…)

週末の懐メロ第5巻 無料キャンペーン予告

おりべまこと電子書籍 新刊

「週末の懐メロ 第5巻」

明日5月30日(木)16:00~6月4日(火)15:59まで

6日間限定無料キャンペーン実施。

このチャンスをお見逃しなく!

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

おじさんやおばさんたちが洗脳された

20世紀ポップミュージック・昭和歌謡に関する与太話を

若い世代のあなたにも!

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」で

2020年10月から毎週連載した「週末の懐メロ」を書籍化。

第5巻として♯116~♯148を収録。

もくじ

116 カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン

117 スタンド・バイ・ミー/プレイング・フォー・チェンジ

118 人は少しずつ変わる/中山ラビ

119 氷の世界/井上陽水

120 ユー・メイ・ドリーム/シーナ&ロケッツ

121 ア・ソング・フォー・ユー/レオン・ラッセル

122 ファーストカー/トレイシー・チャップマン

123 ヨイトマケの唄/美輪明宏

124 オ―、シャンゼリゼ/ダニエル・ビダル

125 夜空ノムコウ/スガ シカオ

126 オード・トゥ・マイファミリー/クランベリーズ

127 いとしのレイラ/デレク&ザ・ドミノス

128 赤いハイヒール/太田裕美

129 サタデーナイト/ベイシティ・ローラーズ

130 ビコーズ・ザ・ナイト/パティ・スミス・グループ

131 涙のサンダーロード/ブルース・スプリングスティーン

132 燃ゆる灰/ルネッサンス

133 さよなら人類/たま

134 ウィリー・オ・ウィンズベリー/ペンタングル

135 アウト・オブ・ザ・ブルー/ロキシーミュージック

136 アジアの純真/PUFFY

137 ハリケーン/ボブ・ディラン

138 夜明けのスキャット/由紀さおり

139 ロックンロール黄金時代/モット・ザ・フープル

140 クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ

141 二十世紀少年/T・レックス

142 女ぎつね オン・ザ・ラン/バービーボーイズ

143 ショウ・ミー・ザ・ウェイ/ピーター・フランプトン

144 ランバダ/カオマ

145 宇宙のファンタジー/アース・ウィンド&ファイアー

146 貿易風にさらされて/マザー・グース

147 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ

148 ウェルカム上海/吉田日出子

全33編載録

週末の懐メロ第5巻「夜明けのスキャット 愛の世界」

おりべまこと電子書籍 新刊

「週末の懐メロ 第5巻」発売中。

AmazonKindleより¥300

おじさんやおばさんたちが夢中になった

20世紀ポップミュージック・昭和歌謡の与太話を

若い世代のあなたにも!

ブログ連載の「週末の懐メロ」を書籍化。

♯116~♯148まで全33編を収録。

♯138「夜明けのスキャット/由紀さおり」より抜粋

「夜明けのスキャット」は、1969年に由紀さおりが歌って大ヒットした昭和歌謡の代表曲。

タイトルは夜明けだが、

歌の中で時計は夜明け前で止まり、星は永遠に消えず、

ふたりは愛の世界に生きる。

捉えようによっては相当エロい歌だ。

子どもの頃はそんなエロさなど分からなかったが、

聴いていて「なんだ、この歌は?」と

異常なインパクトを受けたことを、

ありありと憶えている。

ルルルとか、ラララとか、パパパばっかりで

全然歌詞が出てこない!

いま聴けば2番はちゃんと歌詞があって、

それなりにバランスが取れているのだが、

子どもの頃はスキャットのみの部分が

とんでもなく長く感じられて、

他の歌にはまったくない、

唯一無二の不思議感がずっと残っていた。

to be continued・・・

週末の懐メロ第5巻 ニナ・ハーゲンの歌

おりべまこと電子書籍 新刊

「週末の懐メロ 第5巻」 発売中

AmazonKindleより¥300

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」で

2020年10月から毎週連載した「週末の懐メロ」を書籍化。

僕と同じ昭和世代・20世紀世代にはもちろん、

21世紀を生きる若い世代のお宝発掘のための

ガイドブックとしても読める音楽エッセイ集。

良い音楽、好きな音楽をあなたの心の友に。

第5巻として♯116~♯148 全33編を収録。

★♯116「カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン」 より抜粋

ニナ・ハーゲンは1980年頃、パンククイーンとして世界的な人気を博した。

僕もファーストアルバムを持っていたが、パンクというよりニューウェーブという印象が強かった。

彼女は旧・東ドイツ出身で、世界的ロックスターになる前、十代の頃から東ドイツで音楽活動をやっていた。

しかし1976年、音楽家で作家でもあった養父が政府から市民権を剥奪されたことをきっかけに東ドイツでの活動の場を奪われ、イギリスに亡命。

翌年に西ドイツに移って新たなキャリアを始め、あっという間にスターダムにのし上がった。

この曲は彼女が東ドイツで活動していた時代の大ヒット曲で、1974年のリリース。

同年、東ドイツの音楽チャートでトップになった。

いっしょに旅行した彼氏がカラーフィルムを忘れたために、記念写真がみんな白黒になってしまったことに怒る女の子の歌だ(当然、この時代はフィルムカメラ)。

第2次世界大戦の敗戦国となったドイツは

東西に分断され、

西は資本主義国であるアメリカや

イギリス・フランスなどの勢力下に、

東は社会主義国のソ連(現ロシア)の勢力下に

置かれていた。

コミカルな味わいのこの曲は、当時の若者の、

単調で色のない社会主義国の生活・文化に対する

鋭い批判、痛烈な風刺として受け止められていた。

当時の東ドイツの若者の多くがこの曲に刺激されて

ロックを聴き始め、

ロックカルチャーの影響を受け、

やがて1987年のデビッド・ボウイの伝説の

ベルリンライブ、そして、

1989年のベルリンの壁崩壊に繋がっていく。

おりべまこと電子書籍 新刊 「週末の懐メロ 第5巻」本日発売!

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

ブログ「DAIHON屋のネタ帳」で

2020年10月から毎週連載した「週末の懐メロ」を書籍化。

楽曲やアーティストを解説、

あるいはロック史・音楽史を研究、

といった大それたものではありません。

主観9割・偏見まみれの音楽エッセイ集です。

僕と同じ昭和世代・20世紀世代にはもちろん、

21世紀を生きる若い世代のお宝発掘のための

ガイドブックとしても楽しんでほしい。

良い音楽、好きな音楽をあなたの心の友に。

第5巻として♯116~♯148を収録。

もくじ

116 カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン

117 スタンド・バイ・ミー/プレイング・フォー・チェンジ

118 人は少しずつ変わる/中山ラビ

119 氷の世界/井上陽水

120 ユー・メイ・ドリーム/シーナ&ロケッツ

121 ア・ソング・フォー・ユー/レオン・ラッセル

122 ファーストカー/トレイシー・チャップマン

123 ヨイトマケの唄/美輪明宏

124 オ―、シャンゼリゼ/ダニエル・ビダル

125 夜空ノムコウ/スガ シカオ

126 オード・トゥ・マイファミリー/クランベリーズ

127 いとしのレイラ/デレク&ザ・ドミノス

128 赤いハイヒール/太田裕美

129 サタデーナイト/ベイシティ・ローラーズ

130 ビコーズ・ザ・ナイト/パティ・スミス・グループ

131 涙のサンダーロード/ブルース・スプリングスティーン

132 燃ゆる灰/ルネッサンス

133 さよなら人類/たま

134 ウィリー・オ・ウィンズベリー/ペンタングル

135 アウト・オブ・ザ・ブルー/ロキシーミュージック

136 アジアの純真/PUFFY

137 ハリケーン/ボブ・ディラン

138 夜明けのスキャット/由紀さおり

139 ロックンロール黄金時代/モット・ザ・フープル

140 クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ

141 二十世紀少年/T・レックス

142 女ぎつね オン・ザ・ラン/バービーボーイズ

143 ショウ・ミー・ザ・ウェイ/ピーター・フランプトン

144 ランバダ/カオマ

145 宇宙のファンタジー/アース・ウィンド&ファイアー

146 貿易風にさらされて/マザー・グース

147 愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ

148 ウェルカム上海/吉田日出子

全33編載録

AmazonKindleより¥300

「週末の懐メロ第5巻」5月21日発売

おりべまこと電子書籍新刊

「週末の懐メロ第5巻」5月21日(火)発売予定!

・人は少しずつ変わる/中山ラビ

・夜空ノムコウ/スガ シカオ

・ウィリー・オ・ウィンズベリー/ペンタングル

・ハリケーン/ボブ・ディラン

・夜明けのスキャット/由紀さおり

・20世紀少年/T・レックス

ほか全32編載録

最晩年、おそらく最後に近いステージだと思うが、

2019年12月に松本のライブハウスでの

演奏が上がっている。

70歳の中山ラビが、ギター一本でこの歌を歌っていた。

別に気負うことなく、20代の頃と同じように、

さして変わらぬ声で、ごく自然に。

とても美しいと思った。

人は少しずつ変わる。

だんだん変わってどこへたどり着くのか。

誰にも自分のことがわからない。

でもきっと、だから生きているのが面白いのだろう。

(「人は少しずつ変わる/中山ラビ」より)

第1~4巻までAmazonKindleにて好評発売中。各300円。

週末の懐メロ第5巻出る!

おりべまこと電子書籍新刊

「週末の懐メロ第5巻」5月21日(火)発売予定!

・カラーフィルムを忘れたのね/ニナ・ハーゲン

・ヨイトマケの唄/美輪明宏

・赤いハイヒール/太田裕美

・いとしのレイラ/デレク&ザ・ドミノス

・クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ

・サタデーナイト/ベイシティ・ローラーズ

ほか全32編載録

人間、外見は変わっても中身は大して変わらない。

心のなかでこっそり青春。

ひっそりティーンエイジャー。

懐メロは、変わる時代の波にのまれ、

情報の海で溺れそうなあなたの救命胴着です。

第1~4巻までAmazonKindleにて好評発売中。各300円。

週末の懐メロ180:オールウェイズ・リターニング/ブライアン・イーノ

アンビエントミュージック(環境音楽)の創始者

ブライアン・イーノが1983年にリリースした

名盤『アポロ』の一曲。

『アポロ』の収録曲はもともと

劇場用ドキュメンタリー映画『宇宙へのフロンティア』の

サウンドトラックとして制作された。

まさしく宇宙を感じさせる楽曲の数々は、

発表当時より21世紀になってからのほうが

よく聴かれているようで、

アルバム収録曲のストリーミング再生回数は

3億回を超えるという。

そのなかでも「オールウェイズ・リターニング」は

最も美しく、優しく、イマジネイティブな楽曲で、

昔やった演劇のBGMとして使ったし、

つい最近も拙作「今はまだ地球がふるさと」の

テーマ曲として割と頻繁に聴いていた。

もともとは4分ほどの曲だが、

これは1時間のループバージョン。

以前紹介した「ビッグシップ」もそうだが、

イーノの曲はずっと聴いていても飽きない、疲れない。

作業用のBGMとしてもいいし、

ただ単に1時間ボーっと聴き続けてもいいじゃないか。

というわけで2020年10月、

手抜きコンテンツとして始めた「週末の懐メロ」だが、

思いがけず約3年半、180回も毎週続けてしまった。

単に懐かしむだけでなく、新しい発見もいっぱいあって

本当に楽しかった。

また、音楽をネタに新しい企画をやるかもしれないけど、

とりあえず、これでさようなら。

ブログに過去の投稿も載っているし、

エッセイ集として電子書籍でも読めるので、

好きな曲・好きなミュージシャンがいたら

何を書いているのか覗いてみて下さい。

いつも、あるいは時々、もしくは1回だけでも

読んでいただき、どうもありがとうございました。

おりべまこと電子書籍 おとなも楽しい少年少女小説

続・春休み無料キャンペーン7Days

パート2:3月31日(日)15:59まで!

★オナラよ永遠に

好きな女の子のオナラの罪をかばった救太郎が

未来から参上したヘーコキサイボーグとともに

人類を救うために活躍するSF冒険劇

★ピノキオボーイのダンス

廃棄されたレンタルロボットの少年と

年老いたダンサーとの師弟愛を中心に

近未来の人間とロボットの魂の行方を描くSFドラマ。

週末の懐メロ179:放浪者(エグザイルス)/キング・クリムゾン

1973年リリース。名盤「太陽と戦慄」の挿入歌。

原曲は詩情あふれる佳曲だが、

それをパワフルな演奏に置き換えた、

想像を絶するアレンジのライブバージョンが

1975年発表のライブアルバム「USA」に収められた。

44年前の今ごろ、僕は演劇学校の卒業公演で

唐十郎の「蛇姫様」という芝居をやったが、

そのBGMとしてこの曲を使った。

「蛇姫様」は、第2次世界大戦直後、

朝鮮半島から日本へ渡ってきた

密航者のドキュメントをベースにしている。

追われるように故郷をあとにした女が

密航船の暗闇中で犯され、娘を産み落とす。

戦後の日本(九州・小倉)で育ったその娘が、

幻想や悪夢と闘いながら

自分のアイデンティティを探す旅をする物語だった。

じつは数年前、

高齢の在日韓国人2世の男性に話を聴く機会があり、

南北が動乱のさなかにあった1948年に

母・兄とともに密航船に乗って命がけで日本に来た、

というエピソードを聴いた。

当時まだ幼かった彼の記憶は曖昧だが、

密航船は船底に水が溜まっているようなボロい漁船で、

暗く狭い船内に20人ほどの密航者が詰め込まれ、

しける海を3日かけて航海したという。

夜中に日本にたどり着いて

(博多だったか下関だったか覚えていないという)、

密航者のほとんどは捕まって強制送還されたが、

彼らは靴をなくして探しているうち、

集団から外れたおかげで捕縛を免れ、

やがて大阪に行って暮らし始めたという。

この曲も「放浪者」という邦題がついていたが、

歌詞は異国で暮らす亡命者がふるさとの情景を追憶する

という内容なので、「亡命者」と訳す方が的確だろう。

当時はそんなこと何も考えていなかったが、

この曲は「蛇姫様」の物語に

ぴったりマッチしていたのだ。

1973~74年のキング・クリムゾンは、

ヨーロッパ・アメリカツアーを敢行し、

連日連夜、ステージに立っていた。

このライブ音源も1974年6月28日、

アメリカのアズベリー・パーク公演での収録を

編集したもの。

この時代のクリムゾンの大量のライブ音源は、

過去、CDとして様々な形でリリースされ、

YouTubeにも数多のバージョンが上がっている。

毎日、その日のノリでアレンジを変えていたので、

同じ曲なのに別の曲に聴こえることもあり、

めちゃくちゃバリエーション豊富なのだ。

ただ、「エグザイルズ」に限って言えば、

やはりこの「USA」における演奏が

最もアグレッシブでドラマチックで、いちばん好きだ。

特に今は亡きジョン・ウェットンのベースは圧倒的。

ヴォーカルも素晴らしく、

ウェットンの名声を高めた一曲と言っていいだろう。

もちろん「太陽と戦慄」収録の原曲も

美しくてミステリアスで好きだ。

キング・クリムゾンと言えば、

即興演奏や暴力的な音楽の凄みばかりが取りざたされるが、

中学生の頃の僕が虜になったのは、

彼らが醸し出すメロディの美しさに他ならない。

クリムゾンの音楽は僕の心のなかに輝きを産み出し続ける

永遠の錬金術なのである。

今はまだ地球がふるさと

おりべまこと

14歳の女の子の夢と想像と現実が入り混じった日常生活を描く青春×終活×謎の空飛ぶ円盤ファンタジー。

春休み無料キャンペーン

3月24日(日)15:59までやってます!

週末の懐メロ178:ラミア/ジェネシス

蛇身の魔女ラミアの伝説は、

ギリシャ神話にルーツを持つらしい。

上半身が美女、下半身が蛇の吸血鬼というのは、

エロチック感MAXで、

想像しただけでクラクラしてしまう。

その蛇魔女の誘惑について歌った「ラミア」は、

「サパーズ・レディ」「怪奇のオルゴール」などと並んで

ジェネシスのレパートリーの中でも人気抜群の曲だ。

それだけでなく、プログレッシブロック全般、

ポップミュージック、ロックミュージックの歴史の中でも

飛び抜けてユニークでイマジネイティブ。

こんな音楽を創れたのは、

70年代前半のピーターガブリエル在籍時の

ジェネシスだけである。

僕にとってこの曲は10代・20代の頃の思い出とともに、

とても懐かしく響くのだが、

若い世代も男女問わず

ラミアの虜になってしまう人が続出するようで、

YouTubeでもやたらとカバーが多い。

1974年リリースの2枚組アルバム

「幻惑のブロードウェイ」の挿入歌だが、

このアルバムは、ニューヨークに暮らす移民の少年が

ブロードウェイの路上に

子羊が横たわっている情景に出くわし、

それを追いかけて地下の迷宮に迷い込むという

「不思議の国のアリス」みたいなストーリーを

構成したもの。

全23曲・約90分にわたって

ジェネシス流のロックオペラが展開する。

それまでの3枚の傑作アルバム「怪奇骨董音楽箱」

「フォックストロット」「月影の騎士」で、

音楽による怪奇メルヘン、

ダークファンタジーを綴ってきたジェネシスの、

いわば集大成とも言える作品だ。

ストーリーはよくある夢オチだが、

一つ一つの楽曲の完成度、演奏表現の素晴らしさは圧倒的。

特に変幻自在なピーター・ガブリエルのヴォーカルは、

この時代のジェネシスミュージックの核をなしていた。

「ラミア」では水の中で絡みつく蛇身の魔女のイメージ、

耽美的な悪夢のイメージを繊細に歌っている。

ガブリエルはこのアルバムのツアー後、ジェネシスを脱退。

彼を失ったバンドは解散するのかと思いきや、

ドラムを叩いていたフィル・コリンズががんばって再生。

そしてダークファンタジーから

ポップ路線に変更したのが成功し、

アメリカで大ブレイクした。

一方、ガブリエルもソロになって

ワールドミュージックを取り入れた

独自の音楽世界を構築し、大きな成功を納めた。

昨年、73歳にして出したニューアルバム「I/O」は、

なんと全英売上1位を獲得している。

彼らの後年の音楽シーンでの出世を考えると、

50年前、若きガブリエルのヴォーカルを中心に織り上げた

ダークでプログレッシブなジェネスの音楽は、

まさしく彼らにとっての「創世記」だった。

そして、それは輝かしい成功とはまた別の、

不滅の価値がリスペクトされ、聴き歌い継がれている。

女性ヴォーカルの「ラミア」もまたいい!

週末の懐メロ177:危機/イエス

1972年にリリースされたイエスのアルバム

「危機」を初めて聴いたのは1975年。

高校に入って間もない春のことだった。

「危機 Close to the Edge」

「同志 And you And I」

「シベリアン・カートゥル Siberian Khatru」

収録曲はわずか3曲。

いずれも18分、11分、10分という

今では考えられない超大曲だが、

その充実度と緊張感、そしてスケールの大きさにのけぞり、

鳥肌が立ちまくった。

中学生の時にプログレにハマって、

ELP、ピンク・フロイド、キング・クリムゾンと聴いてきて、

真打はイエス。

あの時はついに頂点にたどり着いたと思った。

率直に言って、これはELPの「頭脳改革」も、

フロイドの「狂気」も、クリムゾンの「宮殿」も超えていた。

最高のプログレ、いや、最高のロック、世界最高の音楽!

生涯でこれ以上の楽曲には出会えない、とさえ思ったことは

鳥肌のブツブツとともにずっと体内に残っている。

若さゆえの興奮と感動だったが、

じつはその思いは50年近く経った今でも

そんなに変わっていない。

その後、15歳の頃とは比べ物にならないほど

たくさんの、いろんな音楽を聴いてきて、

好きな曲もいっぱいできて、ランク付けなどできないが、

いまだに「危機」が最高峰にあることは確か。

いつ聴いても心動かされ、

精神的なエネルギーをもらっている。

川の流れや鳥の声など、自然音のミックスに続いて

不協和音が嵐のようにうねるイントロ、

そしてメインテーマに流れ込んでいく下りは、

カオスから宇宙が生成され、

地球が生まれてくるドラマを表しているようだ。

東洋哲学が反映された歌詞は抽象度が高く、

和訳を読んでみても、意味がよくわからない。

ただ、70年代のイエスは、

人間の友愛、世界の調和をテーマとして音楽を作っており、

その基本姿勢は美しいメロディラインからも感じとれる。

僕の耳には世界の生成と、人間はいかに生きるか、

人生という旅路のイメージを思い描く曲として響いてくる。

スタジオ盤は非常に繊細なつくりだが、

この1975年のライブではそれと対照的な、

あえて荒れた感じのアグレッシブな演奏になっており、

ライブならではの臨場感が楽しい。

メンバーのラインナップは、

スタジオ盤制作時からビル・ブラッフォードが抜け、

ドラムはアラン・ホワイト。

キーボードはリック・ウェイクマンから

パトリック・モラーツに交代した時期。

モラーツはごくわずかな期間しかイエスに在籍しておらず、

その後の度重なる再結成時にも参加していないので、

このパフォーマンス映像は貴重だ。

この頃、メンバーはまだ20代半ばの若者たち

ということにも驚く。

超絶テクでギターを弾きまくるステーヴ・ハウ、

ヴォーカル ジョン・アンダーソンの美声、

そして、それをサポートするクリス・スクワイアの

バックヴォーカルと、

こ曲のエネルギッシュな“うねり”を創り出す

躍動的なベースプレイ。

今は亡きスクワイアのカッコいい雄姿に、

彼こそがイエスのリーダーだったことが

如実にわかるライブとしても価値がある。

1960年代から70年代、

音楽の神がこの星に降りていた。

この時代にイエスの創造した楽曲は、

やはり地球上に起こった一つの奇跡だったことを

改めて実感する。

そして、中高生という、まだ子どもの時代に

胸に響いたもの、強く感じとったものこそ、

自分の人生にとって本当に価値あるもの・

大切なものなのだ、ということも。

週末の懐メロ176:ヒーローズ/デヴィッド・ボウイ

歌で映画でドラマで、様々なコンテンツで

「ヒーローズ」というタイトルを見かけるが、

僕にとっての「ヒーローズ」は

デヴィッド・ボウイの歌しかない。

1977年リリースのアルバムのタイトル曲。

アナログ盤では「英雄夢語り」という邦題がついていた。

ボウイがドイツに住んでいた時に作った歌で、

ブライアン・イーノ、トニー・ヴィスコンティらと組んだ

プロジェクトから生まれた。

「ジギースターダスト」や「ヤングアメリカン」を経て、

シンセサイザーを強調した、

プログレ&ニューウェーブ系の音楽に

傾倒していた時代の歌だ。

単調なメロディのくり返しのなかで

「僕らは人生で一日だけならヒーローになれる」

と唱えるこの歌は、

ベルリンの壁の傍で落ち合う恋人たちの姿を見て

着想されたという。

ここでは「ヒーローズ」という言葉が、

閉塞的な状況における人の儚い夢

という意味で使われており、

他のコンテンツにあるような

英雄崇拝・英雄賛歌などではない。

だからいい。

この歌がリリースされて数年間——

70年後半から80年代前半頃は、

この曲・アルバムの評価はさして高くなく、

成功作とは見做されていなかった。

ボウイのキャリアの中でもランク付けは低かった。

けれども1989年6月、

ボウイが当時の西ベルリンの壁際で行ったコンサートから

「ヒーローズ」の評価は劇的に変わった。

まさに壁崩壊(ドイツの東西統一)の5カ月前。

ボウイの歌が、観衆の熱狂が、壁の向こう側にいた

東ベルリンの人々の心を強く動かしたのは間違いない。

以来、そのベルリンコンサートのシンボルとして

「ヒーローズ」は傑作と言われるようになり、

時を経るとともに名曲度を増していった。

そしていまや、ボウイの全キャリアを通して、

一番にその名が挙がる代表曲、

さらに数ある20世紀ロックのなかでも

最高峰の名曲として多くの人が認めている。

リリース以来、実に多くの時代・場所で歌われ、

幾多のミュージシャンにカバーされてきたが、

いま聴いてみて、ボウイ自身の

ミレニアム前後のパフォーマンスが

最も素晴らしいのではないかと思う。

この頃のバックバンドは強力で、

それまでのボウイにはなかった独特のグルーブを創り出し、

21世紀の新しい「ヒーローズ」を生み出した。

シンプルなメロディの繰り返しから

観衆を巻き込んでぐんぐん盛り上がり、

ポジティブなエネルギーを創出していくさまは圧巻の一言。

ふたたび社会の閉塞感が強まり、

壁の内側に人生が閉じ込められ、

精神を苛まれる人がますます増える時代。

何があっても生きろ、生き続けろ

誰もがなれる おまえも人生のヒーローになれ

自分自身のヒーローになれ

ボウイのそんなメッセージが聴こえてくる。

本当に感動的だ。

このバンドの黒人女性ベーシスト

ゲイル・アン・ドーシーは今、

ボウイミュージックを継承する音楽家として活躍している。

彼女が歌う「スペース・オディティ」は美しく、

まるで亡きボウイへの鎮魂歌のようにひびく。

2020年10月にデヴィッド・ボウイの

「5年間 Five Years」で始まった

この「週末の懐メロ」は、

3月いっぱいでいったん終了します。

今回を含め、最後の5回はアンコールシリーズ。

どうぞ最後までお付き合いください。

週末の懐メロ175:ババ・オライリー/ザ・フー

1971年リリース。

最高傑作アルバム「フーズ・ネクスト」の挿入歌で、

ザ・フーのキャリア全体を通じても最高の一曲。

さらに言えば、60年代から70年代の

ポップロック、ハードロック、プログレッシブロックの

美味しい部分をすべて凝縮した、ロック史に残る名曲だ。

♪この荒野で俺は糧を得るために戦う

生きるために全力を尽くす

正しさを証明するために

戦う必要はないし 許される必要だってない

そんな歌詞で始まるこの曲は、

スコットランドの農民が、

妻と子供を連れてロンドンへ脱出する

という物語を音楽で描く

「ライフハウス」というロックオペラの一曲だった。

ところが、この「ライフハウス」の構想がまとまらず、

通常のスタイルのアルバムに挿入された。

結果的には単独曲となったことで

ザ・フー随一のヒットナンバーになったのかもしれない。

タイトルも当初は歌詞に沿って

「Teenage Wasteland(10代の荒野)」と

つけられる予定だったが、

インドの神秘家メヘル・バーバー(Meher Baba) と、

アメリカの作曲家テリー・ライリー(Terry Riley)の

ファーストネームを合わせたものに変更された。

これは当時、作詞・作曲の

ピート・タウンゼント(ギタリスト)が

メヘル・バーバーの思想にいたく

傾倒していたことから来ているようだ。

ザ・フーはこの頃、スピリチュアルな物語を

ロックオペラというスタイルで

ドラマチックに表現することに取り組んでおり、

大成功をおさめた1967年の「トミー」は

ケン・ラッセル監督によって1975年に映画化、

その後、ミュージカルとして舞台化もされた。

戦争に行った夫が戦死したと思っていた

妻は新しい男と恋に落ちた。

けれどもその男との情事の最中、死んだはずの夫が帰還。

夫は怒りにまかせて情夫を殺してしまう。

ところが、その様子を幼い息子トミーが見てしまった。

あわてた父と母は息子に言い聞かせる。

「あなたは何も見なかったし、何も聞いていなかった」

「このことは誰にも話してはダメ」と。

両親から与えられたそのトラウマによって、

トミーは見ることも、聴くことも、

話すこともできないという三重苦を負ってしまう。

そんなストーリーのロックオペラ「トミー」は

トミーが三重苦を克服し、

自己を解放し、自由に羽ばたくという内容で、

僕は高校生の時にその映画を見たが、

カルチャーショックを受け、

自分の中の重要な音楽体験・映画体験として残っている。

「10代の荒野」だった「ババ・オライリー」では

最後にこう歌う。

♪10代は不毛な時代 たかが10代の荒野

10代は不毛な時代 10代に実りはない

全てが無駄なんだ

「ライフハウス」がどんな物語だったのかわからないが、

10代に何を体験するか、

そしてその後、その体験をどう捉えるかで

人生は大きく変わるのだと思う。

おりべまこと電子書籍「週末の懐メロ」AmazonKindleにて好評発売中! 各300円

週末の懐メロ174:世界の重みを手に持つ少女/エディ・リーダー

80年代後半に活躍したフェアーグランド・アトラクション。

そのリードシンガーだったエディ・リーダーが、

グループ解散後、1992年に初めて出した

ソロアルバムの中の一曲。

カヴァー曲で、

オリジナルは「インディゴガールズ」というデュオが

1990年にリリースしている。

日本で最初にCDで出た時は最後に入っていたせいもあり、

アルバム全体の余韻とともにとても深く心に染みた。

子どもから大人になる過程で

誰もが世界の重みを感じるようになるが、

別の命を体内に宿すことができる女性は、

その感覚がひとしお強いのかもしれない。

婚活や妊活に熱心になり、

人生のスケジューリングに躍起になる女性が増えているが、

子どもを産める期間が25年から長くて30年

(たぶん現実的にはもっと短くてその3分の2程度)と、

限られていることを考えると

男がとやかく言ってはいけない気がする。

でもやはり人生の楽しみはスケジュールから

外れたところにある。

女でも男でもいいから、

手にしてしまった世界の重さを分かち合える人と

出逢えたらいいね。

週末の懐メロ173:ザ・ウェイ・イット・イズ/ブルース・ホーズビー&ザ・レンジ

1986年リリース。

お気楽ポップ、エンタメロックが多数輩出され、

音楽産業が肥大化した80年代。

そのなかで異彩を放つ、

人種差別問題と真正面から向かい合った

シリアスなテーマの楽曲が

全米ナンバーワンヒットになった。

♪1964年、ある法律が成立した

これまで恵まれなかった人々を救うためだ

けれども、ただそれだけのこと

法律は人の心までは変えられない

重い歌詞を変幻自在のピアノプレイに乗せて、

歌うホーンズビーは独自の輝きを放っていた。

この頃、僕はロンドンで暮らしていたが、

イギリスでも大ヒットしており、

今でも最も印象深い曲の一つになってる。

そしてこの歌で描かれた社会状況も

40年近く経っても変わらない。

いや、階級社会の進行でますます悪くなっている。

90年代以降、数々のヒップホップアーティストに

カバーされ、サンプリングされ続けており、

最近では2020年、ポロGが2020年の

「Wishing for a Hero」で使っている。

それとともにこの曲とホーンズビーの活動にも

新たなスポットが当たっている。

https://www.youtube.com/watch?v=14AYq_rBJUg

おりべまこと電子書籍

「おふくろの味はハンバーグ」

https://amazon.com/dp/B0CTG3XP3B

2月12日(月)16時59分まで無料キャンペーン実施中!

読めば食欲がわき、元気が出る面白エッセイ集。

ぜひご賞味ください。

おりべまこと電子書籍

おふくろの味はハンバーグ

2月12日(月)16時59分まで

無料キャンペーン実施中!

読めば食欲がわき、

元気が出る面白エッセイ集。

ぜひご賞味ください。

週末の懐メロ172:追憶/バーブラ・ストライサンド

1973年、ロバート・レッドフォードと

バーブラ・ストライサンド主演の

恋愛映画「追憶」のテーマ。

ラストシーン、ニューヨークの街角で偶然出会った

元恋人の二人がちょっとした言葉を交わし、

互いに背を向けてそのままさらっと別れていく。

しかし、バックにこの歌が流れ、

心のなかに切ない思いがあふれ出す。

初めて観た時、まだ子どもだったので、

その切なさ・悲しみを抑えたさらっと感が

ものすごく大人びていてカッコよくて憧れた。

自分もいつかこんな恋愛をするのだろうと思っていた。

しかしまぁ、もちろん現実は映画のようにいかない。

何ともお恥ずかしい限りだが、

この齢になるとそれも笑い話。

映画の内容についてはラストシーン以外、

さっぱり覚えていないが、

この歌は一生心の中に残ると思う。

ものすごく久しぶりに聴いたが、

イントロのピアノとハミング、

そしてハミングから歌に移っていくところは心底しびれる。

女優としてもそうだが、1970年代の終わりごろ、

歌手としてのストライサンドは絶頂に達した。

アメリカにおける彼女のレコードセールスは

プレスリー、ビートルズに次ぐほどだったという。

女性歌手としてはもちろんナンバー1である。

そういえばビー・ジーズのバリー・ギブがプロデュースした

「ギルティ」(1980年)を僕も持っていた。

これは彼女の最大のヒットアルバムだったらしい。

長らく名前を聞かなかったので、

僕にとっては過去形の名女優・歌手だったが、

調べてみると、アメリカではその後も

ずっと変わらずに活躍していて、

レジェンドとして君臨しているようだ。

ただ、来日公演は一度も行っていない。

80歳を超えるバーブラ・ストライサンドは

この「追憶」の頃、31歳。

「30以上は信じるな」とみんなで叫んでいた時代、

僕をはじめとして、その頃の若者の多くは

30前後で人生はいったん終わるのだと

信じていたような気がする。

けれども僕はその30歳をもう2回やってしまった。

その上でこの曲を聴くと、

記憶がいろいろな時代をさまよって

あの頃が遠い昔のことなのか、

つい昨日のことなのか、わからなくなってくる。

どちらでもいい。今、こうして生きて歌を聴けるなら。

週末の懐メロ 第1~4巻/おりベまこと 電子書籍 Amazon Kindleで好評発売中! 各300円

週末の懐メロ171:僕たちの家/クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング

僕は暖炉に火をくべ、きみは花瓶に花を挿す———

と歌う「僕たちの家」は1970年リリース、

CSNY(クロスビー・スティルㇲ・ナッシュ&ヤング)の

名盤「デジャ・ヴュ」からシングルカットされたヒット曲。

歌っているのは何気ない日常のひと時。

好きな人と同じ家でいっしょに暮らしている喜び・幸福。

名盤とか名曲とか音楽史的価値とか、

どれだけ売れたとか、

CSNYがいかに偉大なバンドだったか、

そんなことはどうでもよくて、

いま聴いても思わず口ずさみたくなる

楽しくて、やさしい歌だ。

むかしは恋人でも、夫婦でも、友だちでも、親子でも、

好きな人といっしょにいれば、

ただそれだけで楽しかったのに。

そう思うことはありませんか?

人間、齢を取るごとに、

好きな人といっしょにいるだけでは足らなくなり、

いろいろなものが欲しくなり、

約束された未来を手に入れたくなる。

そして、欲しいものが手に入らないと、

好きだったはずの人も好きでなくなってしまう。

欲しいものを手に入れようとがんばるから

人間は成長・進化するのだ。

そう言うかもしれないが、

それは実は成長でも進化でもなく、

人間がねじ曲がる変化・変貌ではないか。

人生はメルヘンではないけど、

たまにはこんな懐メロを口ずさみ、

単純に幸福だった時代、

楽しく暮らしていた時代を思い出してもいいかもね。

おりべまこと電子書籍

音楽エッセイ集「週末の懐メロ」第1~4巻

Amazon Kindleより発売中。各300円。

週末の懐メロ170:ラヴィン・ユー/ミニー・リパートン

ここで毎週紹介している懐メロは、

たいていどれも記憶に残る出会いがあるのだが、

この曲だけはいつ・どのように出会ったのか、

ラジオで聴いたのか、テレビで見たのか、

コマーシャルだったのか、街のどこかで流れていたのか、

「ラヴィン・ユー」は10代後半の頃から

いつの間にか耳に住み着いていたという感じの曲だ。

ラブソングのプロフェッショナルなら

誰でも一度は歌ってみたいと思うような

美しい旋律の純粋なラブバラード。

それに自分の個性に合わせて

アレンジの自由度が高いこともあり、

世代を超えて、世界中でカヴァーは数限りないが、

オリジナルは1975年のミニー・リパートン。

彼女は黒人のシンガーだが、

歌はブルージーでもソウルフルでもない。

黒人だからと、そうした歌い方を求められることに

反感を覚えていたという。

もともとはオペラ歌手志望だったが、

ポップミュージックの世界へ。

既に大スターだったスティービー・ワンダーの

バックヴォーカルを務めたことで

メジャーなミュージシャンとしての道が開けた。

ワンダーはプロデューサーとして、

驚異の5オクターブの声域を持つ

彼女の歌唱の魅力を開花させた。

初のソロアルバムにつけた名前は

「パーフェクト・エンジェル」だ。

彼女自身は僕がまだ10代だった1979年に、

31歳の若さでこの世を去っている。

けれども子供の誕生を祝って夫と作ったという

「ラヴィン・ユー」はおそらくいつの時代も、

ほとんどの人が愛さずにはいられない

普遍的な名曲として、

この先も永く生き続けるのではないかと思う。

週末の懐メロ169:ロケットマン/エルトン・ジョン

1972年リリースのエルトン・ジョンの楽曲のために

イラン出身の映像作家マシッド・アディンが

アニメーションのミュージックビデオを製作。

半世紀前の懐メロの傑作にみずみずしい息吹を吹き込んだ。

エルトン・ジョンは1970年代から活躍してきた

指折りのロックスター。

「ユア・ソング(君の歌は僕の歌)」

「グッバイ・イエローブリックロード」などの

世代を超えた大ヒット曲、

そして、1997年に交通事故死した

プリンセス・ダイアナを追悼した

「キャンドル・イン・ザ・ウィンド」は、

誰でも一度は耳にしたとがあるだろう。

「ロケットマン」も

全英シングルヒットチャート2位、

米ビルボード6位を記録したヒット曲ではあるが、

日本ではあまり知られていない。

この曲は長年、エルトン・ジョンとのコンビで

作詞を担当してきたバーニー・トーピンが

SF作家 レイ・ブラッドベリの

短編小説「The Rocket Man」(1951年)に

インスパイアされて生まれた曲と言われている。

描かれるのは、人類の新たな開拓地となった

火星に向けて一人で旅立った宇宙飛行士の男が

家族を思う心情。

♪火星は子供を育てられるところじゃない

ひどく寒くて そんなことは考えられない

科学のことをよく知っているわけじゃないが

これが僕の仕事 週に5日の仕事

僕はロケット・マン

たった一人、宇宙でいつか燃え尽きてしまう

1960年代の終わりから70年代前半にかけては

アメリカのアポロ計画が成功し、

宇宙開発に人々の意識が向けられた時代だ。

ロックの世界でもミュージシャンたちが

宇宙・宇宙旅行・異星人とのコンタクトや

異性の文化との交流などをテーマにした楽曲を

数多く作っていた。

この曲もそうしたムーブメントに

影響されたものの一つと取れるが、

片や、家庭を顧みることなく

ひたすら労働することで人生をすり減らしていく

産業戦士の孤独と悲哀を想起させる歌にもなっている。

それはエルトン・ジョン自身の

現実の人生にも言えることなのかもしれない。

半年前、昨年(2023年)7月に

最後のワールドツアーを終えた彼は、

今後、公演活動から引退すると宣言した。

今年76歳。

同世代のスターミュージシャンたちが

次々とこの世を去っていく昨今、

理由は当然、高齢による健康上の問題かと思いきや、

音楽活動よりも家族との時間を優先させたいからだという。

ゲイのエルトン・ジョンは2014年に同性と結婚。

現在、代理母出産によって授かった二人の男の子の

子育てに従事しているという。

70歳を超えて母性に目覚めたのか?

元気な2人の少年の相手をするには

体力的に厳しいとは思うけど。

火星での長い任務を終えた「ロケットマン」が

やっと地球に還って来て、新しい人生を歩み出す。

そんなイメージを抱かせる決断。

エルトン・ジョンのセカンドライフのスタートは、

1972年には思いもかけなかった、

ライフスタイルの変化と、

テクノロジーの恩恵に満ちた、

21世紀型の新しい生き方と言えるのかもしれない。

そして、70年代前半に盛り上がった

宇宙開発のムーブメントは、

半世紀の時を超えて、ふたたび大きくうねり始めている。

一般人が宇宙旅行に出かけたり、

新たな資源の採掘など、

宇宙ビジネスが話題になることも増えてきた。

2024年、人々の意識はまた宇宙に向かっていく予感がする。

現実的な「ロケットマン」の世界は、

じつはこれから始まるのかも知れない。

★ケイト・ブッシュ版(1991)

なお、この曲が大好きだというケイト・ブッシュが

1991年にリリースしたカヴァーをリリース。

「呼吸」「ビッグスカイ」

「こんにちは地球」「ロケットテイル」など、

地球・宇宙をテーマにした自作の楽曲も多い彼女が、

オリジナルをリスペクトしながらも

独自のアレンジで、レゲエ風のリズムや

他の民俗音楽のエッセンスを取り入れた味付けで

超絶すばらしい傑作に仕上げている。

ミュージックビデオの出来も最高レベルで、

必聴・必見の音楽コンテンツになっている。

週末の懐メロ168:今日突然に/カーヴド・エア

ヒッピーとベトナム戦争をテーマにつくられ、

1960年代後半に世界の若者たちの心を揺るがせた

ブロードウェイミュージカル「ヘアー」。

ソーニャ・クリスティーナは、

そのロンドンバージョンのオリジナルキャストだった。

彼女をリードヴォーカルに迎えて

1970年にデビューしたカーヴド・エア。

「今日突然に」は彼らのデビューアルバム

「エア・コンディショニング」のトップナンバーで、

シングルヒットも記録した。

「プログレッシブバンド」として紹介されることが多いが、

日本での知名度は低く、

かなりマニアックなファンでなければ知らなかったと思う。

僕も1975年発表のライブアルバムを

20歳ごろ中古レコード屋で見つけて

それを聴いていただけだったので、

名前は知っていたものの印象は薄かった。

しかし今回「エア・コンディショニング」をはじめ、

主なアルバムを聴いてみて、

他のプログレッシブロックバンドとは一味も二味も違う

魅力を持ったバンドであることを再発見した。

「曲った空気」というバンド名、

女性ヴォーカルとバイオリンをフィーチャーした編成、

曲作りも演奏表現も独特の面白さにあふれている。

人気がイマイチだったのは、

イエスやクリムゾン、フロイド、ジェネシス,ELPなど、

プログレビッグネームのような

圧倒的な世界観が築けなかったからか。

でも、その分、楽曲はバリエーションに富んでいるし、

聴きごたえのある曲も多い。

また、このバンドは、オリジナルメンバーではないが、

ロキシーミュージックやU.K.で活躍した

バイオリニスト&キーボーディストのエディ・ジョブソン、

ポリスを結成したドラムのスチュワート・コープランドが

在籍していたことでも「知る人ぞ知る」存在になっている。

この「今日突然に」は前半、アグレッシブな演奏の

とんがったなロックナンバーから中盤で急に転調し、

後半はスローで優美な、

まるで別の曲に変わってしまうという構成。

よく知られるところでは、

デレク・アンド・ドミノス(エリック・クラプトン)の

「レイラ」や、

カルメン・マキ&OZの「私は風」みたいな。

この時代にはこういう複数曲のカップリングみたいなのが

普通で、僕も当時はヘンなのと思っていたが、

いま聴くとこのメドレーみたいな急転調がやみつきになる。

まさしく20世紀再発見だったカーヴド・エア。

興味があれば、この曲が入っている

「エア・コンディショニング」

(タイトルもジャケットも実にユニーク!)、

そして、1975年のライブアルバムの

2枚だけでいいので聴いてみてほしい。

週末の懐メロ167:ジャンプ/ヴァン・ヘイレン

天使の小僧がニタッと笑うジャケットの

アルバム「1984」からもう40年。

アメリカンハードロック史上最大のヒット曲

「ジャンプ」を産んだ

ヴァン・ヘイレンの1984は、

もちろん1984年のリリース。

発売当初はイギリスの小説家ジョージ・オーウェルの

ディストピアSF小説「1984」が関係しているのでは?

という議論も生まれたが、メンバーは一笑に付した。

まぁ、確かに暗い影もないし、

思想的なことを楽曲にするようなバンドでもない。

「ジャンプ」はエドワード・ヴァンヘイレンの

ギターとシンセサイザー二刀流がさく裂する

超カッコいい、エネルギー噴出ナンバーだ。

でもこの「1984」がオーウェルの小説と

何の関係もないところが

逆に時代の変わり目を感じさせる。

というのも20世紀後半、

欧米では全体主義国家によって分割統治された

近未来世界の恐怖を描いたこのディストピア小説は

非常に高く評価され、よく読まれており、

ミュージシャンらにも大きな影響を与えていたからだ。

デヴィッド・ボウイ『ダイアモンドの犬』(1974年)

トッド・ラングレン『1984年の子供たち』(1974年)

スティーヴィー・ワンダー『ビッグ・ブラザー』(1972年)などは、もろに「1984」をモチーフにした作品として知られている。

ちなみに音楽ではないが、

「1Q84」という傑作小説を書いた

村上春樹も言及したことはないが、

やはり「1984」を意識したのだろう。

思えば20世紀のロック/ポップミュージックは、

自由を許さず、絶え間ない監視によって人々を抑圧する

1984ディストピア的世界と戦うために

生れ育ったカルチャーであるとも言えるだろう。

しかし、ヴァン・ヘイレンが

世界のトップバンドに上り詰めた

1984年頃にはそんなことも忘れられ、

ミュージシャンもリスナーも楽しさを追求することでに

一生懸命になっていた。

もちろん、音楽なんだから、

難しいこと抜きに楽しければいい、

テンションが上がればいいのだけど。

あれから40年。

2024年になろうとしている今、

僕たちの世界はどうなっている?

そして、これからどうなっていく?

ロシア・ウクライナの戦争が長期化し、

パレスチナ問題が再燃し、

中国・北朝鮮の脅威が迫る2024、

もう一度「1984」を意識したほうがいいかもしれない。

ちょっと辛気臭い話をしてしまいましたが、

皆さんが新しい年に向かってジャンプ!できますように。

良いお年を。

大みそかまで続行!

電子書籍「週末の懐メロ 第4巻」無料キャンペーン

12月31日(日)16:59まで。お早めに!

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

ジョニ・ミッチェルやキャロル・キングが21世紀以降、ますます愛される秘密、

ポップミュージックとアングラ演劇の関係、

70年代ディスコと80年代テクノポップの神髄、

ジュリー&ショーケンWヴォーカル最後のGS・PYG、

ケイト・ブッシュ40年の時を超えたワールドリバイバルヒットなど、読みどころたくさん。

大みそかまでやってるよ! 「週末の懐メロ 第4巻」無料キャンペーン

大みそか12月31日(日)16:59まで4日間限定

2023年最後の無料キャンペーン実施!

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

2024年になっても不滅の名曲をご紹介。

年末年始のお休みに楽しい音楽のお話をどうぞ。

ジョニ・ミッチェルやキャロル・キングが21世紀以降、

ますます愛される秘密、

ポップミュージックとアングラ演劇の関係、

70年代ディスコと80年代テクノポップの神髄、

最後のGS・ジュリー&ショーケンWヴォーカル、

ケイト・ブッシュ40年の時を超えた

ワールドリバイバルヒットなど、

読みどころ満載の音楽エッセイ集。

85~115まで 全31編 載録

もくじ

85 ラジオスターの悲劇/バグルス 【1979】

86 リトル・グリーン/ジョニ・ミッチェル 【1971】

87 東風/YMO(イエローマジック・オーケストラ) 【1979】

88 恋はみずいろ/ヴィッキー・レアンドロス 【1967】

89 夏星の国/ジ・エニド 【1976】

90 神秘の丘/ケイト・ブッシュ 【1985】

91 七月の朝/ユーライア・ヒープ 【1971】

92 ジェニーはご機嫌ななめ/ジューシィ・フルーツ【1980】

93 スイム/パパズ・カルチャー 【1993】

94 おしゃべり魔女/トムトム・クラブ 【1981】

95 オー・マイ・マイ/リンゴ・スター 【1973】

96 レット・イット・ビー/上々颱風 【1969】

97 恋のナイトフィーバー/ビー・ジーズ 【1977】

98 アイ・キャント・ハヴ・ユー/ イヴォンヌ・エリマン 【1977】

99 ヴィクトリア/キンクス 【1969】

100 ザ・ローズ/ベット・ミドラー 【1979】

101 ザ・ビッグシップ/ブライアン・イーノ 【1975】

102 去りゆく恋人/キャロル・キング 【1971】

103 自由に歩いて愛して/PYG(ピッグ)【1971】

104 ロコモーション/ゴールデン・ハーフ 【1962】

105 剣を棄てろ/ウィッシュボーン・アッシュ 【1972】

106 悲しき天使/メリー・ホプキン 【1968】

107 落葉のコンチェルト/アルバート・ハモンド 【1973】

108 ホワッツ・アップ/4ノンブロンズ 【1992】

109 アイ・キャント・ゴー・フォー・ザット/ホール&オーツ 【1982】

110 命あるものは樹から落ちた/坪田直子 【1976】

111 レット・イット・ゴー/ピアノ・ガイズ 【2013】

112 ウォーキング・イン・ジ・エア/オーロラ 【1982】

113 戦場のメリークリスマス/坂本龍一 【1983】

114 ラスト・クリスマス/ベス 【1984】

115 ザ・ウェイト/ザ・バンド 【1968】

週末の懐メロ 第4巻 2023年最後の無料キャンペーン

電子書籍新刊:音楽エッセイ集

週末の懐メロ 第4巻

https://www.amazon.com/dp/B0CQZ9XB8R

本日12月28日(木)17時から

大みそか12月31日(日)16:59まで4日間限定

2023年最後の無料キャンペーン実施!

年末年始のお休みに20世紀ポップミュージックの

楽しい懐メロ逸話をどうぞ。

ジョニ・ミッチェルやキャロル・キングが21世紀以降、

ますます愛される秘密、

ポップミュージックとアングラ演劇の関係、

70年代ディスコと80年代テクノポップの神髄、

ケイト・ブッシュ40年の時を超えた世界的リバイバルヒット

など、読みどころ満載の音楽エッセイ集。

もくじ

85 ラジオスターの悲劇/バグルス 【1979】

86 リトル・グリーン/ジョニ・ミッチェル 【1971】

87 東風/YMO(イエローマジック・オーケストラ) 【1979】

88 恋はみずいろ/ヴィッキー・レアンドロス 【1967】

89 夏星の国/ジ・エニド 【1976】

90 神秘の丘/ケイト・ブッシュ 【1985】

91 七月の朝/ユーライア・ヒープ 【1971】

92 ジェニーはご機嫌ななめ/ジューシィ・フルーツ 【1980】

93 スイム/パパズ・カルチャー 【1993】

94 おしゃべり魔女/トムトム・クラブ 【1981】

95 オー・マイ・マイ/リンゴ・スター 【1973】

96 レット・イット・ビー/上々颱風 【1969】

97 恋のナイトフィーバー/ビー・ジーズ 【1977】

98 アイ・キャント・ハヴ・ユー/ イヴォンヌ・エリマン 【1977】

99 ヴィクトリア/キンクス 【1969】

100 ザ・ローズ/ベット・ミドラー 【1979】

101 ザ・ビッグシップ/ブライアン・イーノ 【1975】

102 去りゆく恋人/キャロル・キング 【1971】

103 自由に歩いて愛して/PYG(ピッグ)【1971】

104 ロコモーション/ゴールデン・ハーフ 【1962】

105 剣を棄てろ/ウィッシュボーン・アッシュ 【1972】

106 悲しき天使/メリー・ホプキン 【1968】

107 落葉のコンチェルト/アルバート・ハモンド 【1973】

108 ホワッツ・アップ/4ノンブロンズ 【1992】

109 アイ・キャント・ゴー・フォー・ザット/ホール&オーツ 【1982】

110 命あるものは樹から落ちた/坪田直子 【1976】

111 レット・イット・ゴー/ピアノ・ガイズ 【2013】

112 ウォーキング・イン・ジ・エア/オーロラ 【1982】

113 戦場のメリークリスマス/坂本龍一 【1983】

114 ラスト・クリスマス/ベス 【1984】

115 ザ・ウェイト/ザ・バンド 【1968】

全31編 載録

おりべまこと2023年最後の電子書籍 「週末の懐メロ 第4巻」本日発売!

明日12月28日(木)17時~31日(日)16:59まで

2023年最後の無料キャンペーン実施!

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

ジョニ・ミッチェルやキャロル・キングが

21世紀以降もますます愛される秘密、

ポップミュージックとアングラ演劇の関係、

70年代ディスコと80年代テクノポップの神髄、

ジュリー&ショーケン Wヴォーカルの最後のGS、

ケイト・ブッシュ 40年の年月を超えた

ワールドリバイバルヒットなど、

読みどころたくさんの音楽エッセイ集。

もくじ

85 ラジオスターの悲劇/バグルス 【1979】

86 リトル・グリーン/ジョニ・ミッチェル 【1971】

87 東風/YMO(イエローマジック・オーケストラ) 【1979】

88 恋はみずいろ/ヴィッキー・レアンドロス 【1967】

89 夏星の国/ジ・エニド 【1976】

90 神秘の丘/ケイト・ブッシュ 【1985】

91 七月の朝/ユーライア・ヒープ 【1971】

92 ジェニーはご機嫌ななめ/ジューシィ・フルーツ【1980】

93 スイム/パパズ・カルチャー 【1993】

94 おしゃべり魔女/トムトム・クラブ 【1981】

95 オー・マイ・マイ/リンゴ・スター 【1973】

96 レット・イット・ビー/上々颱風 【1969】

97 恋のナイトフィーバー/ビー・ジーズ 【1977】

98 アイキャント・ハヴ・ユー/イヴォンヌ・エリマン【1977】

99 ヴィクトリア/キンクス 【1969】

100 ザ・ローズ/ベット・ミドラー 【1979】

101 ザ・ビッグシップ/ブライアン・イーノ 【1975】

102 去りゆく恋人/キャロル・キング 【1971】

103 自由に歩いて愛して/PYG(ピッグ)【1971】

104 ロコモーション/ゴールデン・ハーフ 【1962】

105 剣を棄てろ/ウィッシュボーン・アッシュ 【1972】

106 悲しき天使/メリー・ホプキン 【1968】

107 落葉のコンチェルト/アルバート・ハモンド 【1973】

108 ホワッツ・アップ/4ノンブロンズ 【1992】

109 アイ・キャント・ゴー・フォー・ザット/ホール&オーツ 【1982】

110 命あるものは樹から落ちた/坪田直子 【1976】

111 レット・イット・ゴー/ピアノ・ガイズ 【2013】

112 ウォーキング・イン・ジ・エア/オーロラ 【1982】

113 戦場のメリークリスマス/坂本龍一 【1983】

114 ラスト・クリスマス/ベス 【1984】

115 ザ・ウェイト/ザ・バンド 【1968】

全31編 載録

電子書籍新刊予告 「週末の懐メロ 第4巻」

今年最後の新刊 音楽エッセイ集 12月27日(水)発売

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

もくじ

85 ラジオスターの悲劇/バグルス 【1979】

86 リトル・グリーン/ジョニ・ミッチェル 【1971】

87 東風/YMO(イエローマジックオーケストラ)【1979】

88 恋はみずいろ/ヴィッキー・レアンドロス 【1967】

89 夏星の国/ジ・エニド 【1976】

90 神秘の丘/ケイト・ブッシュ 【1985】

91 七月の朝/ユーライア・ヒープ 【1971】

92 ジェニーはご機嫌ななめ/ジューシィ・フルーツ【1980】

93 スイム/パパズ・カルチャー 【1993】

94 おしゃべり魔女/トムトム・クラブ 【1981】

95 オー・マイ・マイ/リンゴ・スター 【1973】

96 レット・イット・ビー/上々颱風 【1969】

97 恋のナイトフィーバー/ビー・ジーズ 【1977】

98 アイ・キャント・ハヴ・ユー/イヴォンヌ・エリマン【1977】

99 ヴィクトリア/キンクス 【1969】

100 ザ・ローズ/ベット・ミドラー 【1979】

101 ザ・ビッグシップ/ブライアン・イーノ 【1975】

102 去りゆく恋人/キャロル・キング 【1971】

103 自由に歩いて愛して/PYG(ピッグ)【1971】

104 ロコモーション/ゴールデン・ハーフ 【1962】

105 剣を棄てろ/ウィッシュボーン・アッシュ 【1972】

106 悲しき天使/メリー・ホプキン 【1968】

107 落葉のコンチェルト/アルバート・ハモンド 【1973】

108 ホワッツ・アップ/4ノンブロンズ 【1992】

109 アイ・キャント・ゴー・フォー・ザット/ホール&オーツ 【1982】

110 命あるものは樹から落ちた/坪田直子 【1976】

111 レット・イット・ゴー/ピアノ・ガイズ 【2013】

112 ウォーキング・イン・ジ・エア/オーロラ 【1982】

113 戦場のメリークリスマス/坂本龍一 【1983】

114 ラスト・クリスマス/ベス 【1984】

115 ザ・ウェイト/ザ・バンド 【1968】

全31編 載録

週末の懐メロ166:天使のささやき/スリー・ディグリーズ

1974年の世界的大ヒット曲はクリスマスにぴったり。

おなじみ、この時代の日本のレコード会社の邦題マジックで

「When Will I See You Again:

いつまたあなたに会えるかしら」が

「天使のささやき」になっちゃった。

女性は天使。みんな大好き天使ちゃん。

たしかに冒頭の「フーゥ」「ハーアッ」という

メロメロのため息は、天使のささやきに聴こえなくもない。

女性3人組の美しいハーモニーと

ソフトできらびやかなムードは、

この時代、一世を風靡したフィラデルフィア・サウンドの

最高傑作・代表作と謳われた。

ただ、意外なことにスリー・ディグリーズは

本国アメリカよりイギリスや日本で評価され、

人気も高かったようだ。

日本では1974年の『第3回東京音楽祭』で

この曲を歌って金賞を受賞。

大ブレイクして、テレビ・メディアにも出まくっていた。

スリー・ディグリーズといえば、

美しい歌声はもちろんだが、セクシーな衣装も印象的で

僕の脳内では、いつも胸元が大きく開き、

思い切りスリットの入った、

美脚を強調するロングドレスを着て歌っていた覚えがある。

しかし、イギリスのBBCのクリスマス番組(1974年)に

出演したこの時は、珍しく3人ともパンツスーツ姿。

クリスマスだから子供も見てる、家族も見てるから

お父さん、鼻の下を伸ばさずに

ちゃんと歌を聴きましょうという配慮だったのか?

その真偽は謎だが、

僕はこのパフォーマンスがいちばんお気に入りだ。

セクシードレスの彼女らを見たい方は、

YouTubeにたくさん上がっているので、どうぞ。

日本で人気爆発したせいか、

スリー・ディグリーズは白井章生による

日本語詞でもこの曲を歌っていて、これは初めて聴いた。

あくまで天使にこだわり、

原曲とはまったく違う歌詞にして、

ばっちり「天使のささやき」というワードを

入れ込んだのはさすが。

ちょっと色っぽく

天使が飛び交う聖夜を彩ってくれるかも。

日本語バージョンはこちら

おりべまこと2023年最後の電子書籍

「週末の懐メロ 第4巻」

12月26日(火)発売予定!

ローズ/ベット・ミドラー

ウォーキング・イン・ジ・エア/オーロラ

戦場のメリークリスマス/坂本龍一

ザ・ウェイト/ザ・バンド

ほか全31編 載録

週末の懐メロ165:2ハーツビート・アズ・ワン/U2

1983年リリース。サードアルバム『WAR(闘)』に収録。

シングルカットもされてヒットした。

U2はこの時期、世界中の社会問題について歌っていたが、

この曲は当時主流だったダンスミュージックを意識した

ストレートなラブソング。

いわばU2流ダンスナンバーといったところ。

とある日本の音楽評論家が

「80年代もロックを聴き続けることができたのは

U2がいたからだ」といった趣旨のことを

雑誌だったかライナーノーツに書いていたことを思い出す。

確かにロックが本当にロックらしかったのは、

1960年代と70年代で、

80年代以降は音楽ビジネスが膨張し、

多くは売れ線狙いの「商業ロック」になってしまった。

僕たちと同年代、あるいはもっと上の世代は

80年代のロックについて、

そんなちょっとネガティブな認識を持っている人が

多いのではないかと思う。

アイルランドからほぼ初めての

メジャーなロックバンドとして脚光を浴びたU2は、

社会に異議を申したてる

反抗的なロックスピリットを楽曲にして

世界中の若者から支持されるようになった。

そのテーマは、宗教紛争や反核運動、

アパルトヘイトなどの人権問題、薬物依存症など

多岐にわたってメッセージ性の露わな曲を次々と発表。

チャリティー・イベントにも積極的に参加している。

そうした活動によって、皮肉なことに、

他のいわゆる商業ロックバンドを抑え込んで、

最も売れるビッグバンドに成長し、

世界最高峰に上り詰めた。

まだ駆け出しだったこの83年当時は

当たり前のことだが4人とも

こんな顔してたっけ?と思うくらい若い。

そしてめちゃめちゃ音がキレまくってて、

パワフルでまるで昇竜のようなイメージだ、

初めて『WAR(闘)』聴いた時の驚きと興奮がよみがえる。

週末の懐メロ164:エヴリウェア/フリートウッド・マック

1987年リリース。

アルバム「タンゴ・イン・ザ・ナイト」に収録された

クリスティン・マクヴィー作曲のナンバー。

フリートウッド・マックは

1967年から続く息の長いバンドで、

いろいろな音楽性を持っているが、

やはり70年代中盤、

活動拠点をイギリスからアメリカに移した後に

発表した大ヒットアルバム

「ファンタスティック・マック」や

「噂(Rumours)」のイメージが強い。

このあたりから始まったポップロック路線は、

現代——特にこの数年、人気が高まり、

バンド自体も再評価され、

「噂(Rumours)」という

トリビュートバンドまで出てきて活躍している。

もう一つ、このバンドをユニークな存在にしているのは、

スティーヴィー・ニックスとクリスティン・マクヴィー、

二人の女性ヴォーカリストが

ほぼ均等に並び立っていたという点。

しかも二人とも才色兼備のソングライターである。

「ドリームス」などの大ヒットがあるので、

巷では「マックと言えばスティーヴィー・ニックス」

みたいな感じで語られることが多いようだが、

僕は断然クリスティン・マクヴィー派で、

彼女が書いて歌う歌こそが

フリートウッド・マックの真骨頂だと思っている。

特にこのライブの「エヴリウェア」は

ファンタジックなイントロと

オリジナルよりもテンポアップされた流れるような曲調、

軽やかに踊るように、

それでいて落ち着きのあるヴォーカルがとても心地よい。

昨年(2022年)にこの世を去った

クリスティン・マクヴィーの最高のパフォーマンスの一つ。

音楽エッセイ:

週末の懐メロ

第1巻~第3巻

AmazonKindleにて各300円で発売中

20世紀ポップミュージック

回想・妄想・新発見!

あなたの人生を変えた楽曲はここにありますか?

週末の懐メロ163:戦士/シナジー

1970年代から80年代にかけて、

ロックミュージックと一線を画する

シンセサイザーミュージックが流行したことがある。

火付け役は映画「エクソシスト」のテーマ曲

「チューブラーベルズ」を世に送り出した

マイク・オールドフィールドだったかもしれない。

日本でも冨田勲の「惑星」や喜多朗の「シルクロード」に

心酔した人も少なくないだろう。

「アメリカのマイク・オールドフィールド」と言われた

ラリー・ファーストもその一人。

リック・ウェイクマンやピーター・ガブリエルなど、

プログレッシブロックの雄たちの活動をサポートしてきた

シンセサイザー奏者だが、そのラリー・ファーストが

1975年、「シナジー」というプロジェクト名で

アルバム「10番街の殺人」を発表。

そのなかに収められた楽曲「戦士」は、

鮮烈なイメージの音楽世界を創り出した。

美しく抒情的なメロディとスリリングな曲展開、

そして幾重にも重なってハーモニーとなる電子音。

そのサウンドの奥に広がるのは

ファンタジックなSF映画を思わせる異世界。

いま聴いても初めて出会った当時の感動は、

何ら色あせることなくよみがえる。

ロックミュージックと一線を画すると言ったが、

ある面、これが究極のブログレッシヴロックとも思える。

今ではせいぜい仕事中のBGMとしてしか

聴かなくなってしまったシンセミュージックだが、

やはりシナジーは別格で、

クライマックスからエンディングに至る深遠な余韻は

脳の隅々にまで染みわたっていく。

週末の懐メロ162:天国への扉/フェアポート・コンベンション

1973年リリース。

ボブ・ディラン屈指の名曲を

サンディ・デニーとフェアポート・コンベンションが

カヴァー。

60年代後半から70年代前半にかけて活躍した

イギリスのフォーク/ロックバンド

フェアポート・コンベンションは

民謡・古謡を現代風にアレンジした楽曲で、

その後の多くのロック/ポップバンドに影響を与えた。

また、ジュディ・ダイブル、サンディ・デニーという

二人の伝説的女性シンガーを輩出したことでも知られる。

ジュディ・ダイブルは、

グレッグ・レイク加入前の

最初期キング・クリムゾンに参加し、

「風に語りて」のアーリーバージョンでヴォーカルを担当。

長いブランクを経てカムバックした2000年には

ソロアルバムで新アレンジによる

21世紀版「風に語りて」もリリースしている。

サンディ・デニーは、レッド・ツェッペリンⅣの

「限りなき戦い」にゲストヴォーカリストとして参加。

ロバート・プラントとのデュエットで、

神話的な楽曲の創造に貢献した。

その残響は次曲「天国への階段」の

イントロにも繋がっている。

31歳で夭折したこともあって、

その歌声は伝説として語り継がれ、

死後半世紀近く経った今でも、

多くのミュージシャンのリスペクトを集めている。

「天国への扉」は、もともとボブ・ディランが

映画「ビリー・ザ・キッド」のテーマ曲として

書いたものだが、

多くのミュージシャンがこの曲の虜となり、

カヴァーにチャレンジ。

そのなかでも

サンディ・デニー&フェアポート・コンベンションの

原曲と対照的な、聖なる雰囲気を漂わせるパフォーマンスは

とりわけユニークで聴きごたえがある。

もちろんワイルドでたっぷりエモーショナルな

本家ディランのハーモニカもしびれる。

週末の懐メロ160:ナッシング・コンペア2U/シネイド・オコーナー

もともとはプリンスの曲だが、

完全にオリジナルを食いつくし、

シネイド・オコーナーが自分のものにしてしまった。

「これは彼女の歌だ」とプリンス本人も認めている。

1992年リリース。

めっちゃ美人なのに、なぜか頭を丸めてパフォーマンスする

アイリッシュガールの歌唱と存在感は圧倒的だった。

今年7月、彼女は享年56歳で亡くなった。

死因は明らかにされていないが、

ずっとメンタルヘルスで苦闘していた人なので、

その問題なのかもしれない。

1990年代あたりから日本も含め、世界の先進国では

精神疾患・神経疾患が医療における

最大の損失コストになり、

その深刻度は従来の肉体疾患を上回るという。

どうやら彼女は子供の頃の母親の虐待と

宗教(カトリック)的な締め付けに悩まされたらしい。

持って生まれた魂と生育環境との相性が悪かったようだ。

貧しさから抜け出し、

豊かな社会になっても生きやすくなるとは限らない。

以前、芸術系の表現活動に走る人は、

必ず何か生きる上での葛藤・問題を抱えていると

よく言われていた。

仕事でも趣味でも、大半の人が

何らかの芸術系活動に携わるようになった現代は、

誰もがそうした問題に悩まされているのかも知れない。

自己の本質と取り巻く環境とのギャップが

大きければ大きいほど、

表現活動への情熱は強烈で、咲く花は美しい。

ただ、才能に恵まれ、運よく社会的成功を収めても、

それで本人が幸福になるとは限らない。

むしろ逆に自分を追い詰めてしまうことにもなりかねない。

もちろん彼女の歌が世界中の人々の胸を振るわせた事実は

いつまでも忘れられず、歴史に刻まれるのだけれど。

週末の懐メロ159:マイ・スウィート・ロード/ジョージ・ハリスン

「ナウ・アンド・ゼン」のリリースで

ビートルズの話題が再燃しているが、

こちらは1970年リリース。

ビートルズ解散後、ソロ活動を始めた頃の

ジョージ・ハリスンの代表作。

先日、現代の若者はビートルズのどの曲を

よく聴いているかという調査データを

ネットで発見し、見てみた。

それによると第1位は

レノン=マッカートニーの曲ではなく、

ハリスンの「ヒア・カムズ・ザ・サン」だという。

確かにビートルズ終盤からソロになった

70年代はじめの時代の

ハリスンのソングライティングは充実している。

特にこの曲や「ヒア・カムズ・ザ・サン」のような

ウォーム系の曲はいま聴いてもとても心地良い。

中学生時代、女の子みたいな男の子で、

気まぐれなネコみたいな、みんなに可愛がられていた

「ネコ」というあだ名の友だちがいた。

僕は一時期、ネコとずいぶん仲が良く、

中1のクリスマスは彼の家で5人くらいで

パーティーをやり、「赤玉ハニーワイン」という

安いワインを飲んで酔っ払ってしまった

(生まれて初めて酔っぱらいを体験した)

ことを覚えている。

このネコがジョージ・ハリスンが好きで、

「オールシングス・マストパス」という

3枚組のアルバムを持っていた。

彼の家に行くと、ほぼいつも

ハリスンの歌が流れていたことを思い出す。

「マイ・スウィート・ロード」は

この3枚組アルバムからのシングルカットで、

シングル、アルバムとも英米で売上第1位を獲得。

3枚組なんて当時、

日本では5千円はくだらなかったと思う。

そんなアルバムがチャートのナンバー1になるとは、

ちょっと驚きだ。

当時の人気ぶりがうかがい知れる。

それまでレノン=マッカートニーの陰に隠れていた

「サイレント・ビートル」の面目躍如といったところだ。

当時の彼はソロになったメンバーの中で

最も成功した、と音楽雑誌で持て囃されていた。

ネコもそれを自慢していた。

昨日出たビートルズの新曲にしてラストナンバーとなる

「ナウ・アンド・ゼン」は、

ジョン・レノンが作詞作曲した遺品のデモテープを

もとに作られた。

これまで不可能だったヴォーカルとピアノの音の分離を

AIを使って可能にしたために実現できたという。

しかし、それだけではない。

ジョージ・ハリスンがそのギターパートを

録音して遺していたからこそ

「ビートルズの曲」となり得、リリースもできたのだ。

そういう意味ではまさに奇跡の楽曲。

40年あまりの年月をかけて掘り出され、

磨き上げられた宝石なのだから、

この際、作品としての出来不出来はとやかく言うまい。

リアルタイムでビートルズを聴いていたファンは、

今、ほとんどが70代になっている。

彼ら・彼女らにとっては、

青春時代の最後の贈り物と言えるだろう。

「生きててよかった」と心から思う人もいるかもしれない。

おめでとう、皆さん。

ありがとうビートルズ。

そして安らかに、ジョン・レノン、ジョージ・ハリスン。

週末の懐メロ158:嵐が丘/ケイト・ブッシュ

1978年、ケイト・ブッシュのデビュー作に

出逢った時の衝撃は人生を支配した。

14歳の少女がエミリー・ブロンテの小説から

インスピレーションを受けて作り上げた楽曲は

紛れもなく20世紀ポップミュージックの最高峰。

何十年経ってもその地位は1ミリも揺らぐことはない。

ちなみに日本ではアイドルとして売り出そうと

デビューアルバムのジャケットを

グラビアアイドルみたいなポートレート写真にしていたが、

(それはそれで良いのだが)

僕はこのイギリスのオリジナル版のジャケットが好きだ。

その後も音楽界で神がかった活躍を続け、

孤高のミュージシャンに昇華した彼女の軌跡の

スタートに相応しいアートデザイン。

ケイト・ブッシュは新たなキャリアを築くために

みずから産み出したこの超傑作の呪縛を解こうと

1986年のベスト盤「Whole Story」に

ニューヴォーカル・バージョンを吹き込み、

自分のなかで「嵐が丘」を封印した。

それでもこの曲のファンは世界中に、

そして次世代以降にも広がり続け、

YouTubeにはライブバージョンやカヴァーはもちろん、

様々なリミックスバージョンやビジュアルがあふれている。

そのなかでも最もユニークでクオリティの高いのが

このダンスリミックスバージョン。

まさか「嵐が丘」がディスコダンスがになるとは

思ってもみなかった。

良い曲はどう料理しても素晴らしい。

また最近、毎年7月30日には、

ケイト・ブッシュの誕生日を祝って

世界中のケイトファンが集まってダンスする

「The Most Wuthering Heights Day Ever(嵐が丘の日)」

というイベントが開かれているらしい。

子どもから婆さん・爺さんまで

大勢のファンが真っ赤なドレス

(ケイトがミュージックビデオで着ていたもの)

をまとって、パントマイムを交えた

あの独特のダンスを踊る姿は

思わず笑えると同時に感動的。

時代を超え、世代を超え、

世界中の人々の胸を震わせる「嵐が丘」に

還暦を超えた今も涙を抑えきれない。

おりべまこと電子書籍新刊

再読・嵐が丘

世界名作を読みなおして人生を書きかえる

あす10月28日(土)17:00~

10月31日(火)16:59

新発売記念

4日間無料キャンペーン!

週末の懐メロ157:ワイルドサイドを歩け/ルー・リード

1972年リリース。

セカンド・ソロアルバム「トランスフォーマー」に

収録され、ルー・リードの代表作となった歌。

この中で歌われるトランスジェンダーやゲイたちは、

NYCのアンディ・ウォーホールのスタジオ

「ファクトリー(The Factory)」に集まる

俳優たちをモデルにしたという。

LGBTQの人たちは、かつては音楽や文学や演劇、芸術—ー

いわゆる非日常の世界の住人というイメージだった。

そのことを考えると隔世の感がある。

そうなのだ。

この曲が歌われてから半世紀の時が過ぎた。

半世紀前は、ボブ・ディラン、ドアーズのジム・モリソン、

少し遅れてパティ・スミスなど、

いわゆる詩人系のミュージシャンが活躍した。

ルー・リードもその一人で、

文学性・芸術性に富んだ感性で

ロックの価値を高めたミュージシャンとして

評価されている。

彼が率い、アンディ・ウォーホールがプロデュースした

ベルベット・アンダーグラウンドも、

僕たちがロックに狂っていた70年代~80年代は、

「昔のカルトバンド」として大して注目されていなかった。

ところが、その人気と評価は

時代を経るごとにどんどん上がっていき、

いまやロック史上屈指のレジェンド「ベルベッツ」として

紹介されることが多い。

これはトランスジェンダーやゲイの歌ではあるが、

「Wild」のニュアンスをどう解釈するかで

いろいろな聴き方ができるところも面白い。

そして管理社会が進む今日、

良い意味でWildであり続けることはとても難しいと感じる。

ライブでもよく演奏され、

YouTubeでもたくさん上がっているが、

派手なギターやドラム、ファンキーなホーンが入った

エキサイティングなものが多く、

この曲の良さを損ねている気がする。

僕に散ってはこのオリジナルのスタジオ版がベスト。

リードのリーディングのような歌い方と

エレキベースとダブルベースを重ねた、

独特の雰囲気を醸し出すベースラインは

麻薬のようにやみつきになってヤバい。

週末の懐メロ156:青春の日々/ニコ

原題「These Days」は

「最近」とか「近頃」と訳すのが普通だが、

1967年の日本のレコード会社の人は

「青春の日々」という

当時のフォークソングっぽい邦題を付けた。

歌でも本でも映画でもよくあるタイトル。

でもニコのこの歌を聴くと、

他のタイトルは思い浮かばなくなる。

とくにセンチメンタルな旋律ではないのだが、

聴けば聴くほど、雨水がしみ込むように、

深く広く、胸のなかに切なさが広がっていく。

青春の日々が遠くなった人間だからかもしれない。

作詞作曲はジャクソン・ブラウンで、

デビューする前、16歳の時に書いた歌だという。

歌詞は、最近、わたしの人生うまくいかない。

もう夢を見るのはやめた。

失敗したことを忘れたわけじゃないから責めないで

・・・といったちょっとネガティブな内容だ。

ティーンエイジャーの頃は

よくないことがあると内省的になり、

人生を達観したような気になってしまうことがある。

もちろんポジティブな気持ちを持って

元気に生きた方がいいけど、

いつもピーカンの青空ばかりというわけにはいかない。

晴天ばっかりでは生きててつまらないし、

人生もうすっぺらくなる。

ぽかぽか浮かんでくる雲の形を楽しんだり、

しとしと雨降りも経験して

生きる哀しさややるせなさも知ったほうが

人間が立体的に形成されていくと思う。

ニコはドイツ出身のファッションモデルで、

その後、シンガーソングライター、女優として活躍。

ニューヨークでかのポップアートの巨匠

アンディ・ウォーホールと知り合い、

彼がプロデュースするロックバンド

「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド」と共演した。

ジャケットにウォーホール作のイラストーー

世界で最も有名なバナナが描かれたデビューアルバム

『The Velvet Underground & Nico』は、

ロック史に欠かせない超名盤となり、

その評価はむしろ21世紀になってからのほうが

上がっている。

ただ、ニコがベルベットに参加したのは、

ウォーホールが「女がヴォーカルをやった方が話題になる」

と言ってくっつけたからだそうで、

彼女は1枚限りでバンドを離れ、

同年、ソロアルバムを制作。

「青春の日々」は、そのアルバム

「チェルシーガール」に収録されていた。

昨年(2022年)1月にはビリー・アイリッシュがこの曲を

TikTokに投稿し、再生回数1億2千万回超を記録。

音楽ニュースサイトで大きな話題になった。

まさに今の世界中の若者の心もとらえた大ヒット懐メロだ。

ニコも、アンディ・ウォーホールも、

ヴェルヴェット・アンダーグラウンドを率いた

ルー・リードも、とうの昔に故人になっているが、

40年・50年・60年経っても

良い曲は聴き継がれ、世代を超えて共有される。

若い世代の人もこの曲を聴きながら、

自画像・人生像を描いてみるといいかもしれない。

新刊 叔母Q

無料キャンペーン4日間

10月14日(土)17:00~

10月16日(月)16:59

AmazonPrimキャンペーンのついでにぜひどうぞ。

週末の懐メロ155:孤独な影/ジャパン

1980年リリース。

グラムロック×プログレッシブロック×テクノポップ。

イギリスのバンドなのに、なぜかジャパン。

その個性があまりに強烈過ぎて

フォロワーもほとんど現われず、

今では振り返えられることが少ないが、

70年代終わりから80年代はじめにかけて

示した存在感を忘れられない。

そしてもちろん、いま聴いてもすごい。

彼らが残した「クワイエットライフ」

「孤独な影」「ブリキの太鼓」

3枚のアルバムは、

まぎれもなくロック史上に燦然と輝く名盤だ。

「日本の女の子にウケようと

“ジャパン”なんてバンド名をつけた」

音楽雑誌で悪口を書きまくられたデビュー当初は、

ヴォーカルのデビッド・シルビアンをはじめ、

日本の少女マンガに出てきそうな

美形ぞろいのアイドルグループ。

初来日でいきなり女子ファンで

武道館をいっぱいにしてしまうなど、

まさしく「ビッグ・イン・ジャパン

(日本でしか売れない洋楽バンド)」の代名詞となり、

「へたくそなくせに女にモテやがって」と

嫉妬心むき出しの男性ロックファン・評論家から

さんざんこき下ろされるはめになった。

確かに1枚目・2枚目のアルバムは、

「果てしなき反抗」「苦悩の旋律」と、

タイトルだけはやたらカッコいいが、

ふやけたディスコっぽいロックで

ぜんぜん面白くなかった。

それが3枚目の「クワイエットライフ」で激変し、

クオリティ爆上がり。

デビッド・ボウイ、ロキシー・ミュージック、

キング・クリムゾンなど、

70年代の先進的ロックのエッセンスを

80代風に解釈したとでも言えばいいのか、

めっちゃクールでデカダンでスリリングな

音世界を展開した。

続く「孤独な影」「ブリキの太鼓」では

アフリカンビートや東洋音楽を取り入れ、

ヨーロッパの退廃的ムードとミックスさせて

他の追随を許さない独特のジャパンサウンドを構築。

特にミック・カーンのベースと

スティーブ・ジャンセンのドラムが創り出すリズムは、

異常に中毒性が強く、

一度聴きだすと止まらなくなる。

アルバム「孤独な影」のラスト曲

「アイランズ・イン・アフリカ」には

当時YMOの坂本隆一が参加。

この映像が撮られた1982年のラストライブ

(のちにライブ盤「オイル・オン・キャンバス」

としてリリース)では、

脱退したギタリストの代わりに

「すみれセプテンバーラブ」のヒットを飛ばした

一風堂の土屋昌巳がサポートメンバーとして参加。

本当にクールでカッコいいジャパン、

今は亡きミック・カーンの、

ロック史上指折りのベースプレイをぜひ聴いてほしい。

週末の懐メロ154:夢のカリフォルニア/ママス&パパス

1965年にリリースされた「夢のカリフォルニア」は、

「東海岸(おそらくニューヨークを想定)は

どんより曇っていて寒いよ。

晴れててあったかいカリフォルニアに行きたいなぁ」

というかなり単純な歌だ。

けれども当時、カリフォルニア州にあるサンフランシスコ、

ロサンゼルスはヒッピー文化発祥の地。

愛と自由と平和について語り合おう、

ついでにセックスとドラッグもやっちまおう、

という精神的革命の波が押し寄せていた。

アメリカの若者のほとんどが

社会からドロップアウトするんじゃないかという

勢いさえ感じた。

そんな中で「夢のカリフォルニア」は

一種のメタファーと受け取られ、

どんより曇って寒い街は旧世界の象徴、

太陽輝くカリフォルニア

(サンフランシスコ、ロサンゼルス)こそ

われらが求める新世界――と解釈されたらしい。

と言ってもこの頃,

僕はまだ小学校に入ったばかりのガキで、

ヒッピーをリアルタイムで体験したわけではない。

後年、音楽雑誌などで当時のロック・フォークの先輩方が

「サマー・オブ・ラブ」やら「フラワーチルドレン」やらを

熱く語っているのをカッコイイなぁと思っただけだ。

そしてテレビの音楽番組で見た

1967年の「モンタレーポップフェスティバル」。

この曲を歌うママス&パパスを見て以来、

僕の中ではずっと「夢のカリフォルニア」は、

60年代のヒッピー文化の象徴として、

一種独特の響きを放っていた。

ママス&パパスはグループとしては

3年ほどしか活動していない。

他にもいくつかヒット曲はあるものの、

ほとんどこれ1曲で

1998年にロック殿堂入りを果たしたと言っていいだろう。

それほどあの時代とのマッチングは強烈だったのだ。

けれども、そろそろその幻想とも

別れを告げた方がいかもしれない。

そう思ったのは、ジャズシンガー、

ダイアナ・クラールが2015年にリリースした

カヴァーを聴いた時だった。

オリジナルのママス&パパスから60年。

言い表せない感慨が胸に広がった。

渋くてカッコよくて、

そしてあまりに懐かしさと哀愁に満ちた

「夢のカリフォルニア」。

秋の夜、聴きながら一杯飲まずにはいられない。

●夢のカリフォルニア/ダイアナ・クラール

懐メロを楽しく読み解く参考書

おりべまこと電子書籍新刊

「週末の懐メロ 第3巻」

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

主観9割・偏見まみれの音楽エッセイ。

9月24日(日)15:59まで

発売記念無料キャンペーン実施中。

峰不二子のモデルはマリアンヌ・フェイスフルだったとか、

「ベティ・デイビスの瞳」はもともとは

レトロジャズだったとか、

「チャイルド・イン・タイム」は実は反戦歌だったとか、

新発見がいっぱい。

卒業式ソングとして「今日の日はさようなら」を

紹介したけど、「わたしの学校では卒業式に〈誰かが風の中で〉を歌いました」なんてメールまでいただきました。

天涯孤独の木枯し紋次郎が卒業ソングとは、

なかなかワイルドな学校ですね。

来月はルー・リードの

「ワイルドサイドを歩け」を取り上げる予定です。

20世紀のポップミュージックが

人類のレガシーになった今日、

21世紀を生きていくために

ぜひとも懐メロを楽しく読み解いてみては?

この本はその参考書としてお役立ていただければ幸いです。

良い音楽、好きな音楽をあなたの人生のおともに。

週末の懐メロ153:ザ・ラストリゾート/イーグルス

1976年にリリースされたイーグルスのアルバム

「ホテルカリフォルニア」は、

数あるロッククラシックの中でも

指折りのレコード、名盤中の名盤として名高い。

特にアメリカにおける存在感は抜群だ。

かのアルバム、そして、イーグルスというバンドが

そこまで持ち上げられるのは、

アルバムの最後を締めくくるのがこの曲だから、

ではないかと想像する。

表題曲の「ホテルカリフォルニア」は

60年代ロックカルチャーの商業化・低俗化を

揶揄した歌だが、皮肉なことに彼ら自身が、

アメリカで最も商業的に成功したバンドの一つとなり、

矛盾を抱えたまま半世紀間、活動してきた。

トータルセールスは2億枚を超えると言われている。

「ザ・ラストリゾート」も

そんな大いなる矛盾を拡大したかのような、

アメリカという国そのもの、

現代の文明社会そのものを批判した歌だ。

♪They call it paradise, I don't know why

彼らはそこをパラダイスと呼ぶ 私には理由が分からない

歌詞のストーリーは開拓時代を歌ったもの。

大西洋を渡ってやってきた白人の入植者たちが

広大なフロンティアを「パラダイス」と呼び、

先住民を迫害し、野生動物を殺戮し、

山を森を切り開き、自然環境を破壊し、

自分たちの街を、国家を作り上げていった。

♪We satisfy our endless needs and justify our bloody deeds

私たちは果てしない欲望を満足させて

血まみれの悪行を正義とした

In the name of destiny and in the name of God

運命という名のもとに 神の名のもとに

さらにここが「The Last Resort(最後の楽園)」だとして、

海の向こうからどんどん移住者を呼び寄せ、

この世の楽園である近代国家を作り上げた。

実際、開国時代の冒険者・開拓者たちにとって、

その活動は神の導きによる愛と正義の表現だと

信じていたのだろう。

そして20世紀を迎えて間もなく、

アメリカは世界で最も富める国・力を持つ国となり、

金さえあればどんな夢でもかなう「楽園」となった。

けれども年月を経て、楽園を築いた人々の子どもたちは

考えざるを得なくなった。

「わたしたちはどこから来て、どこへ行くのか?」

そして過去を振り返り、違和感を覚えざるを得なくなった。

「わたしたちは正しかったのか?」と。

高校生だった70年代、僕は美しく抒情的な旋律を

楽しむだけだったが、

この「ザ・ラストリゾート」は、

表題曲「ホテルカリフォルニア」と対になって、

当時の心あるアメリカの若者たちの胸に

ギリギリと食い込んだのだろうと思う。

それから50年近くを経て、人々の意識は、

先住民の歴史やマイノリティの存在、人権の尊重、

破壊してしまった自然環境などにも

向けられるようになった。

もちろん、それがイーグルスの歌のおかげだとは言わない。

でも、当たり前のようにある豊かさが

過去のさまざまな犠牲によって育まれたものだと

気付かせるきっかけにはなったのではないか。

音楽は人の心を変える。

人の心が変われば世界が変わる。

たとえ少しずつでも――

まだそんなファンタジーを信じたいと思っている。

おりべまこと電子書籍新刊

「週末の懐メロ 第3巻」

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!主観9割の音楽エッセイ。昭和世代・20世紀世代のお楽しみにはもちろん、21世紀を生きる若い世代のお宝案内書としてもご利用ください。いつも心に音楽を。

9月21日(木)16:00~24日(日)15:59まで

発売記念4日間無料キャンペーン実施中!

週末の懐メロ 第3巻 新発売記念無料キャンペーン

おりべまこと電子書籍新刊

「週末の懐メロ 第3巻」

20世紀ポップミュージックの回想・妄想・新発見!

主観9割の音楽エッセイ。

昭和世代・20世紀世代のお楽しみにはもちろん、

21世紀を生きる若い世代の

お宝案内書としてもご利用ください。

いつも心に音楽を。

9月21日(木)16:00~24日(日)15:59まで

発売記念4日間無料キャンペーン実施中!

収録曲

57 暗黒(スターレス)/キング・クリムゾン 【1974】

58 イッツ・ア・ミステリー/トーヤ 【1981】

59パッフェルベルのカノン/ジョージ・ウィンストン【1982】

60 オン・マイ・オウン/島田歌穂 【1987】

61 長い夜/シカゴ 【1970】

62 ケイト・ブッシュ・クリスマススペシャル 【1979】

63 ジェネシス・ライブ 【1973】

64 ビー・マイ・ベイビー/ザ・ロネッツ 【1963】

65 ジェイデッド/エアロスミス 【2001】

66 リヴィング・イット・アップ/リッキー・リー・ジョーンズ 【1981】

67 冬の散歩道/サイモンとガーファンクル 【1966】

68 ごはんができたよ/矢野顕子 【1980】

69 だれかが風の中で/上條恒彦&小室等 【1972】

70 ブロークン・イングリッシュ/マリアンヌ・フェイスフル 【1979】

71 アイビスの飛行/マクドナルド&ジャイルズ 【1971】

72 今日の日はさようなら/森山良子 【1967】

73 サマータイム・ブルース/RCサクセション 【1988】

74 タイム・アフター・タイム/シンディ・ローパー【1984】

75 ピアノマン/ビリー・ジョエル 【1973】

76 そよ風の誘惑/オリビア・ニュートン・ジョン 【1975】

77 ネバーエンディングストーリー/リマール 【1984】

78 アニバーサリー/松任谷由実 【1989】

79 あなたがここにいてほしい/ピンク・フロイド 【1975】

80 私は風/カルメン・マキ&OZ 【1975】

81 ヒート・オブ・ザ・モーメント/エイジア 【1982】

82 ベティ・デイビスの瞳/キム・カーンズ 【1981】

83 チャイルド・イン・タイム/ディープ・パープル【1970】

84 さよならレイニーステーション/上田知華+KARYOBIN

【1980】

全28曲

週末の懐メロ152:涙のバースディ・パーティ/レスリー・ゴア

1963年のヒット曲で、

60年代アメリカンポップスの人気ナンバー。

僕は四半世紀前に、ザ・ピーナッツを模した

双子の女の子歌手のショーの台本を頼まれて

書いたことがある。

彼女たちはオールディーズポップス

(50年代後半から60年代前半)

を歌うデュエットだったが、

最も得意としていたレパートリーが、

この「涙のバースディ・パーティ」だった。

その双子デュオの印象が残っているので、

「可愛い歌」「可愛い歌手」というイメージが強かったが、

この曲をヒットさせたレスリー・ゴアは、

ちょっときつそうなヤンキーねえちゃんという感じ。

中学の英語の教科書に出てくる

アメリカンファミリーのお母さんみたいな髪型を

していて、ちょっとおばさんっぽいのだが、

この頃はまだ10代だったという。

これはカバーだが彼女のデビュー曲で、

同時に、かの大プロデューサー、

クインシー・ジョーンズの若き日の

初プロデュース曲でもあった。

歌詞のストーリーは、

誕生日パーティーで恋人のジョニーがいなくなり、

一度消えて再び姿を現したジュディという女の子が

「彼の指輪をはめている」。

なんてこと!

それで「これは私のパーティー、泣きたくなったら泣くわ」

とリフレイン。

この時代の日本のレコード会社は、

女性歌手が歌っていれば、

内容に関わらず、なんでもかんでも

「悲しき○○」「涙の○○」「天使の○○」

という邦題をつけたがる傾向があった。

でもまぁ、この歌は確かに

「涙のバースディ・パーティ」だよねと納得。

女の子の失恋ソングだが、

クインシー・ジョーンズは、それを頭からノリノリの

明るいポップナンバーにアレンジ。

後世の人々が愛してやまない名曲に仕上げた。

ちなみに欧米でも、

誕生日をパーティーで祝う習慣が出来たのは、

20世紀に入ってからだという。

日本ではおそらく戦後から始まった習慣で、

まだ100年にもならない。

そう言えば僕も友だちが集まって

ワイワイやることはあったが、

家族に誕生日パーティーなんて

やってもらったことはなかった。

クリスマスとおんなじで、

「お誕生日おめでとう!」なんて言われると、

いまだにお尻がもぞもぞしてしまう。

週末の懐メロ151:アメリカンバンド/グランド・ファンク・レイルロード

最寄り駅のホームから見える飲食店ビルの3階に

音楽バーがある。

その看板には「60年代・70年代のイカした音楽をアナタに」

とメッセージ。

これがなぜかいつも「イカれた音楽をアナタに」

と読めてしまうのだ。

つまり僕はイカした音楽よりも

イカれた音楽の方が好きなのだろう。

というわけで今日は抜群にイカれている

ロックの暴走列車、グランド・ファンク・レイルロード、

1973年の全米ナンバー1ヒット「WE are an American Band」。

GFRと言えば、かつてすごい伝説に包まれた

ハードロックの雄だった。

たとえばデビューの頃、

当時人気絶頂のレッド・ツェッペリンの前座を務めた際、

そのパワフルな演奏で観客を圧倒してアンコールの連続。

完全にツェッペリンを食ってしまった。とか、

1971年の初来日公演では後楽園球場

(現・東京ドーム、もちろんこの頃は屋根なし)で

雷鳴が響き、豪雨が降りしきる嵐の中で演奏し続けたとか。

僕の中学のロックの先輩たちにとって、

そんな伝説をつくり上げた英雄で、

ひたすらパワーで押しまくるGFRは、

今どきの表現ならまさしく「神バンド」で、

ハードロックと言えば、

クリームよりも、レッド・ツェッペリンよりも、

ブラック・サバスよりも、ディープ・パープルよりも、

まずグランド・ファンク・レイルロードだった。

そんなにすごかったバンドだが、

50年経ってみると、音楽的評価・格付け・知名度は、

完璧なロックレジェンドとして君臨する

レッド・ツェッペリンは別格としても、

上記のバンドよりだいぶ落ちると言わざるを得ない。

なんて言ってデイスったりすると、

「てめー、何言ってやがんだ」と

あの先輩方に怒られるかもしれないのでやめておこう。

僕自身もGFRはマイフェバリットとは言い難いが、

それまでの「ハートブレイカー」や「孤独の叫び」などの

シリアス路線から思い切り方向性を変えた

この「アメリカンバンド」は大・大・大好きだ。

誰もが楽しめる、底抜けに陽気でポップな

ハードロックの傑作。

聴けば聴くほどイカれた歌と演奏は最高だ。

天才少女ドラマーのよよかちゃんも

ノリノリでこの曲をやっている。

初めて観たのは、まだ5歳かそこらだったが、

どんどん成長してドラムもよりパワフルに。

楽しく、可愛く、世界へ羽ばたけ。

週末の懐メロ150:わたし、あなたに何をしたの?/リサ・スタンスフィールド

1989年リリース。90年代のダンスミュージックの女王・

リサ・スタンスフィールドの

デビューアルバム『アフェクション』の挿入歌。

「This Is The Right Time」や「All Around the World」が

大ヒットしたが、僕はこの歌が一等好きだった。

この頃は日本もバブル景気で大盛り上がりしていた時代で、

ディスコ(この頃はもうクラブって言い方をしてたっけ?)でも、こうしたゴージャス、かつ、

お洒落なダンスミュージックが本流だった。

今振り返って聴いてみると、

僕らがよく踊っていた70年代・80年代より

同じR&B系の曲でも格段に洗練され、

ダンサブルになっていた。

それが好きかどうかは、また別問題だけど。

ただ、リサ・スタンスフィールドはとにかくカッコよくて、

CDも買ってよく聴いていた。

こうしてライブを見ると、バックの演奏も最高だ。

ディスコ(クラブ)に通ったのは、この頃までだった。

芝浦の「GOLD」が最後だったように記憶している。

バブルとともに去りぬ、というところか。

週末の懐メロ149:僕のリズムを聴いとくれ(オエ・コモ・ヴァ)/サンタナ

1970年リリース、サンタナの名盤「天の守護神」の挿入歌。

オリジナルはニューヨーク出身の音楽家で「マンボの王様」

と言われたティト・ブエンテの楽曲。

ジャンルとしてはキューバ発祥の音楽

チャチャチャの曲だったが、

サンタナが斬新なアレンジを施してカバー。

ラテンロックという新たなジャンルの代表曲として、

世界中で聴かれるようになった。

サンタナは、ギタリスト

カルロス・サンタナをリーダーとするバンド名だが、

このグループの楽曲には思い出がある。

初めて東京に出てきた1978年の夏から秋にかけて、

生まれて初めて水商売のバイトをした。

池袋西口の繁華街・ロマンス通りの「ロサ会館」

というビルの地下にあった「サムシング」という店だ。

当時はバーでもスナックでも、

店にウィスキーのボトルをキープ(マイボトル)することで

自分の行きつけの店を作り、というか、

店側のシステムに乗っけられて酒を飲むのがトレンドだった。

なので酒飲みのおっさんたちはみんな、

自分がどれだけマイボトルを持っているか

自慢し合っていた。

ここもそうしたボトルキープの店で、

僕は黒服を着てウェイターをやっていたが、

あまり水商売らしくない店長と、

いかにも水商売やってます風の副店長と、

キツネ型とタヌキ型の女の子コンビと、

5人で回す日が多かった。

マイボトルに関する裏話は面白いが、

またの機会に。

名称はパブ「サムシング」。

パブと言っても英国のパブとは大違いで、

ちょっとした食事もできる、

やや大きめのバーのことを

当時の日本ではそう呼んでいたのだ。

特徴としては、ディスコというほどではないが、

10人程度なら踊れる、ミラーボール付きの

小さなダンスホールがあった。

何と言っても70年代、昭和後期の池袋なので、

ちょっと怪しい客が多く、

この店には演歌の世界に出てくるような

わけありカップルが大勢来ていて、

よくチークダンスを踊っていた。

女を酔っぱらわせて、そのまんま近所のラブホに

連れ込む男もほぼ毎日いたと記憶している。

もう一つの特徴は、専属のバンドがいて、

30分おきに生演奏を披露していたこと。

このバンドのレパートリーの半分くらいがサンタナだった。

この曲を初め、

「君に捧げるサンバ」「ブラックマジックウーマン」

「哀愁のヨーロッパ」(チークタイムの定番!)などを

いつも演奏しており、未だに耳に残っている。

なのでサンタナを聴くと、あの店の客やスタッフのこと、

そこで起こったいろいろな出来事を思い出すのだ。

働いていたのは3カ月か4ヵ月程度だったが、

いろいろ社会勉強・人生勉強をさせてもらって、

今では感謝の気持ちを持って思い出す。

というわけで、

実際のサンタナとは全然ちがう話になってしまったが、

この映像はオンラインで世界各地の音楽家を結ぎ、

みんなで名曲を協奏するというプロジェクト

「プレイング・フォー・チェンジ」によるバージョン。

サンタナのロックテイストにプラス、

オリジナルであるチャチャチャのニュアンスも

色濃く出ていて、めっちゃカッコいい。

「僕のリズムを聴いとくれ」という邦題がぴったりだ。

もちろん、南国の空に響き渡る

カルロス・サンタナのギターソロは圧巻。

あのサムシングのバンドリーダーは、

今もまだサンタナを聴いてギターを弾いているのだろうか?

週末の懐メロ148:ウェルカム上海/吉田日出子

1979年、オンシアター自由劇場が上演した音楽劇

「上海バンスキング」のテーマ曲。

昭和10年代(1930年代後半から40年代前半)の

上海租界を舞台に、

享楽的に生きるジャズマンをめぐる物語で、

劇中演奏されるのはジャズのオールドナンバーだが、

オープニングとクロージングを飾るこの曲はオリジナル。

主人公のまどか役で歌手の吉田日出子は

小劇場界では名の知れた魅力的な女優だったが、

この芝居まで歌手としての経験はほとんどなかった。

また、ジャズマンたちも串田和美(シロー)や

笹野高史(バクマツ)をはじめ、楽器は素人同然。

にもかかわらず、演奏はノリにノってて素晴らしかった。

それはもちろん、この物語がとてつもなく面白く、

感動的だったからである。

僕は「上海バンスキング」の初演を見た。

当時、オンシアター自由劇場の拠点劇場は、

外苑東通りと六本木通り(首都高3号)とが交わる

六本木交差点からすぐ近くの雑居ビルの地下にあった。

キャパ100人の小さな劇場(というよりも芝居小屋)には

観客が溢れかえり、

広さ8畳程度の狭い舞台には、

主演級の他、楽器を携えた楽団員役を含め

20人を超えるキャストが出入りして熱演した。

あんな狭いところでいったいどうやっていたのか、

思い出すと不思議で仕方がない。

舞台となるのは、まどかとシロー夫妻の家の広間だが、

舞台セットなどは椅子とテーブルがあるだけ。

そこが突如ジャズクラブに変貌したりするシーン構成、

いろいろな登場人物が錯綜するストーリー展開、

そして時代が日中戦争、さらに太平洋戦争へ続いていく

ドラマの流れは、リアリズムをベースに、

時にファンタジーが入り混じり、

さらに歴史の残酷さを描き出す叙事詩にもなるという、

舞台劇の醍醐味に満ちていた。

ジャズと笑い・ユーモアに彩られながらも、

「上海バンスキング」はけっしてハッピーな物語ではない。

後半は戦争の暗雲が登場人物たちの人生を狂わせていき、

終盤、自由を、仲間を、そして音楽を失ったシローは、

アヘンに溺れ、やがて廃人になってしまう。

変わり果てた夫を抱きしめて、まどかは最後に

「この街には人を不幸にする夢が多過ぎた」と呟く。

ひどく苦い結末を迎える悲劇なのだが、

追憶の中、二人の心によみがえる「ウェルカム上海」は、

思わず踊りだしたくなるほど陽気で軽やか。

その楽しいスウィングは、

同時に哀しく美しい抒情に包まれる。

劇作家・斎藤憐はこの作品で

演劇界の芥川賞とされる岸田國士戯曲賞を受賞。

オンシアター自由劇場は

1979年の紀伊国屋演劇賞団体賞を受賞。

再演するごとに人気は高まり、

キャパ100人の劇場は連日満員で客が入りきらなくなり、

やがて大きな劇場で何度も再演されることになる。

それまで演劇など見たことのなかった人たちでさえも

虜にし、1984年には、深作欣二監督、

松坂慶子・風間杜夫の主演で映画化。

20世紀の終わりまで上演され続ける

日本の演劇史に残る名作になった。

オールドファンとしては、

吉田日出子をはじめとするオリジナルキャストの

歌・演奏・演技はあまりにも印象的で忘れ難いが、

新しい若いキャストで今の時代に再演しても

ヒットするだろうと思う。

不幸のリスクを背負っても夢を求めるのか、

夢など見ずに幸福(というより不幸ではない状態)を

求めるのか、

いつの時代も、いくつになっても、

人生の悩みと迷いは変わらないのだ。

もう一度、舞台で「ウェルカム上海」を聴いてみたい。

夏休み無料キャンペーン第5弾

「ポップミュージックをこよなく愛した僕らの時代の妄想力」

8月20日(日)16時59分まで

ポップミュージックが世界を覆った時代、ホームビデオもインターネットもなくたって、僕らはひたすら妄想力を駆使して音楽と向き合っていた。

心の財産となったあの時代の夢と歌を考察する音楽エッセイ集。

週末の懐メロ147:愛のコリーダ/クインシー・ジョーンズ

今日もディスコ!ダンスダンスダンス!

マイケル・ジャクソンのプロデューサーとしても

おなじみのクインシー・ジョーンズ、

1981年リリースの大フィーバー曲。

ちなみに歌っているのはデューン(チャールズ・メイ)と

パティ・オースティンという人で、

クインシー・ジョーンズはドピンクのシャツを着て

ウロウロしている黒人のおっさんです。

この曲、つい昨日までジョーンズのオリジナルだと思っていたが、

実はチャズ・ジャンケルという歌手が

前年に出した曲のカバーだった。

しかも、もと歌もそんなに変わらないディスコビート。

それでもこの頃、すでに巨匠だった

クインシー・ジョーンズが取り上げ、

世界中のディスコで響きわたり、

若者たちが踊りまくったことで、

すっかりこのバージョンが定着してしまった。

戦前生まれ(1933)のクインシー・ジョーンズは、

ジャズミュージシャン、アレンジャーとして、

60年代前半から音楽業界で大活躍。

マイルス・デイヴィスやフランク・シナトラらの

プロデュースを手がけたり、

映画やテレビドラマのサントラも多数つくっている。

そして80年代以降はソウル系ポップ・ロックの

大ボスとしてマイケル・ジャクソンはじめ、

世界のスターミュージシャンらに多大な影響を及ぼした。

「愛のコリーダ」というタイトルは、

邦題ではなく、オリジナルのまんま。

1976年に大島渚監督が発表した映画から

いただいたものだ。

大島渚の最も有名な代表作は

1983年の「戦場のメリークリスマス」だが、

戦メリ以前の大島監督の代名詞と言えば、

初の海外進出作で、カンヌ国際映画祭で賞を取った

「愛のコリーダ」だった。

同作は戦前の日本社会を騒然とさせたエロ猟奇殺人事件

「阿部定」を題材とした問題作だが、

歌の方はべつに映画の内容とは関係ない。

(猟奇殺人の歌で踊ってたら、やっぱヤバい)

強いて言えば「究極の愛」について歌っているから

同じ題名にしたのか。

「愛」は日本語、

「コリーダ」はスペイン語で「闘牛」の意味だから、

アメリカ人にとってはエキゾチックなムードが

出せるのだろう。

愛し合い、いっしょに踊る男女を

闘牛と闘牛士に見立てたのかもしれない。

かつてのディスコミュージックの帝王は、

90歳になる今も健在で、

元気に音楽活動を続けているようだ。

グレート。

親子で読もう!夏休み無料キャンペーン

オナラよ永遠に

8月12日(土)15時59分まで

一発の小さなオナラから巻き起こる

愛と笑いと冒険のSFファンタジー。

週末の懐メロ146:貿易風にさらされて/マザー・グース

シティポップのミックスを聴いていたら偶然の再会。

かなり遠い昔、

高校時代にラジオで1度聴いたきりの曲で、

曲名も歌手の名前も全然知らなかったが、

さわやかで親しみやすく、ちょっとだけメロウな旋律と

「シュワっとはじけて」という夏っぽいフレーズが、

頭の奥の引き出しに録音されていた。

1977年リリース。

マザー・グースは金沢出身の女性3人組バンド。

この曲は彼女らのオリジナル曲で、一度、

前年発売のデビューアルバムに収められていたが、

それを山下達郎が編曲・プロデュースを手掛け、

シングル盤として新たに発売した。

当時まだマイナーな存在だった

(伝説の「シュガーベイブ」というバンドをやっていた)

山下達郎にとって初めてのプロデュース作だったらしい。

すごいのは山下をはじめとするバックの演奏陣で、

ティンパンアレイの林立夫、細野晴臣、鈴木茂、

そしてまだ無名のスタジオミュージシャンだった

坂本龍一など、日本のポップミュージックシーンを築いた

若き日のビッグネームたちがこぞって参加している。

「貿易風」とは聞き慣れない言葉だが、

横浜などの貿易港のイメージなのだろう。

改めて聴くと、女性がオトコ目線で歌う歌詞は

ユニークで楽しく、ちょっと不器用感があって、

そこがまたひどくみずみずしくて印象的だ。

世界で人気のジャパニーズ・シティポップは、

80年代の曲がメインだが、

そこまできらびやかでなく、

イマイチ洗練されきっていない、

70年代後半感が漂うサウンドは、とても気持ちいい。

ちなみにこの頃はシティポップも、

J-POPという言葉もなく、

やっと「ニューミュージック」という言葉が

広がり出したころだ。

いずれにしても、いつまでもみずみずしさを失わない、

不思議な魅力のある歌。

ジャパニーズ・シティポップの隠れた名曲として

より大勢の人が聴いて楽しんでくれるといいと思う。

週末の懐メロ145:宇宙のファンタジー/アース・ウィンド&ファイアー

僕たち70年代の若者は、みんなこの曲で踊り狂って、

精神が宇宙まですっ飛んで行っていた。

日本における70年代ディスコミュージックの代表曲、

アース・ウィンド&ファイアーの「宇宙のファンタジー」。

1977年リリースのアルバム『太陽神』からの

シングルカット。

アース・ウィンド&ファイアーは、

ファンクを主軸にしたポップミュージックの

金字塔を打ち立てたスーパーバンドで、

当時、世界中を席巻した。

なぜかアメリカではあまり売れなかったらしいが、

日本ではEWFと言えば、

やはり「セプテンバー」とこの曲だ。

ディスコでかかると、ミラーボールがギュンギュン回り、

照明が点滅して、フロアは宇宙空間に早変わりして、

僕らはみんなスペーストラベラーだった。

いやー、アホみたいに汗をかきかき踊った踊った。

作詞・作曲はバンドリーダーで、

ドラム&ヴォーカルのモーリス・ホワイト。

当時はなんにも考えすに踊っていたが、

歌詞は超ポジティブ&超スピリチュアルだ。

♪ 誰の心の中にも宇宙がある

世界に消されることのないファンタジーがある

僕らの船 ファンタジー号に乗り込もう

君の夢はすべて叶うんだ 今すぐに

あらゆる思考は夢であり

流れの中を駆け抜けて行き

僕たちの王国に命をもたらすだろう

滑走しろ 大きく足を踏み出して

その風と共に 空へ飛び立ち

唇に微笑みを浮かべ 言うんだ

僕は自由なのだと

今 自分の道を歩んでいると ♪

引き寄せてる、引き寄せてる

これを引き寄せの術と言わずして何と呼ぼう。

このライブの後半ではバンドのメンバーは

全員テンション上がりまくって、

宇宙までピョンピョン飛んでいる。

笑っちゃうけど楽しいぞ、最高だぞ。

へんな自己啓発セミナーに通ったり、

わけのわからない引き寄せ法則の勉強なんぞにハマって

おカネをはたいているぐらいなら、

毎日繰り返し、この「宇宙のファンタジー」を

聴いて、歌って、踊っていたほうが

よっぽど自己発見できるよ。

気分は上がって元気が出るし、

それでもって、またみんなでディスコに行きたいね。

週末の懐メロ144:ランバダ/カオマ

1989年の世界的大ヒット曲。

最初、ヨーロッパで大流行し、秋に日本でリリース。

翌年1990年の夏まで、

当時のディスコやカフェバーではもちろん、

街中のいたるところで流れていた記憶がある。

「ランバダ」とは男女ペアで踊るダンスの名前でもあるが、

これがご覧の通り、めっちゃセクシー。

体を密着させて腰をくねくね動かし、

ひざをパートナーの股の間に入れて

お互いの股間(局部)を太股で刺激するように

擦り合わせながら腰をすり寄せる。

セクシーで情熱的で、疑似セックス、

エロダンスと言ってもいいくらい。

バブル華やかし時代の日本は、

僕たちのような(むかしの)若い連中が

みんな色気づいていたが、

さすがにこのダンスを踊れる人・踊ろうとする人は

日本人の中にはほとんどいなかったらしい。

この曲を演奏している「カオマ」というバンドのことは

よく知らなかったが、

セネガル出身の「トゥレ・クンダ」という

グループのメンバーに

フランス人やブラジル人らを加えた多国籍音楽集団である。

踊りはダメだが、世界的大ヒット曲なので、

カバーに挑戦する日本人歌手は大勢いた。

かの大御所・加藤登紀子が歌っていたのにはびっくり。

うーん、でもやっぱラテン系の血を注入しないと、

シャイな日本人には向いてない?

週末の懐メロ143:ショウ・ミー・ザ・ウェイ/ピーター・フランプトン

★70年代のモンスターアルバム

1976年リリース。

世界中で1千万枚以上のセールスを記録した

70年代ロックアルバムの金字塔が

ピーター・フランプトンの

「フランプトン・カムズ・アライブ」。

本国イギリスよりもアメリカで売れ、

ビルボードで合計10週にわたって1位を独走。

発売から3ヶ月でプラチナ・ディスクに認定される

モンスターヒットとなった。

もちろん日本でもめちゃ売れ。

2枚組ライブアルバム(当時5千円近くした)で

このセールスはすごい!

「ショー・ミー・ザ・ウェイ」はその中に収録され、

最初にシングルカットされた曲で、これもやはり大ヒット。

長きにわたって、押しも押されぬ

ロックの名盤と“されていた。”

★いまや過去の名盤?

あえて過去完了形にしたのは、最近になって、

この「フランプトン・カムズ・アライブ」の

名盤としての地位が危うくなっているというのだ。

21世紀も20年以上を過ぎ、

英米のいろんな音楽メディアの間で

ロック・フォーク・ポップの楽曲・アルバムの価値を

現代的視点を強めて見直してみようじゃないか、

という動きが活発化しているらしい。

詳しいことはまた別の機会に譲るが、

簡単に言うと、見直しのテーマは、

今ある音楽文化の真の貢献者は誰か?

21世紀以降もより多くの音楽家・リスナーに

影響を及ぼしている作品は何か?

といった「歴史的価値」により焦点が当てられていること。

そのテーマに沿って、20世紀に作られ、流通していた

「名盤ランキング」も再検討が図られている。

ビートルズ、ローリングストーンズ、ボブ・ディラン、

デビッド・ボウイ、レッド・ツェッペリンなど、

今も変わらぬ不動の地位を築いている

アーティストがいる一方で、

昔は人気があった・売れた・高評価だったけど、今は???

というアーティスト・作品も少なくない。

「フランプトン・カムズ・アライブ」は、

その「昔はすごかったけどねグループ」の

代表格に挙げられている。

★再聴フランプトン・カムズ・アライブ

考えてみれば、ピーター・フランプトン自身、

レジェンド化されるスーパースターとは言い難く、

後世のアーティスト・リスナーに

それほど認められていない感じがする。

つまり、時代の流れ・その時の勢いで売れた

アーティストというイメージが

強まってしまったのかもしれない。

また、イケメンなので女の子に人気があっただけかもね、

という男姓評論家のそれとない嫉妬心も

いくらか混じっているような気がする。

なんだかひどくディスって申しわけないが、

僕自身もかつて大好きだったというわけではない。

今、どう感じるか、ほぼ45年ぶりくらいに

「フランプトン・カムズ・アライブ」を聴き直してみた。

この曲をはじめ、普通に良い曲・万人受けする

ポップでスイートな楽曲がバランスよく揃っていて、

割と気持ちよく聴ける。

しかし、聴いている途中でどうしてこのアルバムに

かつて良い印象を持たなかったのか、思い出した。

それはオリジナル曲の合間にマイフェーバリット、

ローリング・ストーンズの

「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」を

やっているからだ。

カバーするのに文句を言うつもりはないが、

アレンジもパフォーマンスも気に食わない。

「このジャンピンはちがうっ!」

と強く憤った思いがよみがえった。

こうした感情は何十年たっても変わらない。

まぁ、当時ほどとんがっていなにので

さすがに今は「許せん」とまでは言わないけど、

やっぱあんまり感心せんな、このカバーは。

★きみを求めて=ベイビー・アイ・ラブ・ユア・ウェイ

というわけで結局、またディスることになってしまったが、

それでも平均的に見て良いアルバムですよ、

「フランプトン・カムズ・アライブ」は。

特にあまりゴリゴリのロックが苦手で、

基本的には甘いポップロックでありながら、

ところどころスパイス効かせて

ギンギンやっちゃう、というのが

好きな人にはおすすめです。

おわびというわけでもないけど、もう1曲、

「ショー・ミー・ザ・ウェイ」とともに

リコメンドするのが、

これもシングルカットされてヒットした

「きみを求めて」というアイドル系ラブソング。

女の子の人気が高かったのがわかる気がする。

●きみを求めて/ピーター・フランプトン

あれ、どっかで聴いたことあるぞという人も多いはず。

そうそう、こちらは1994年に

レゲエバンドのビッグ・マウンテンが

レゲエバージョンに仕立て上げ、

原題「ベイビー・アイ・ラブ・ユア・ウェイ」として

世界的な大ヒットとなった。

暑い夏を吹っ飛ばす会心のレゲエナンバーを聴きながら、

オリジナルを歌ったピーター・フランプトンの名を

ぜひ胸に刻んでほしい。

●ベイビー・アイ・ラブ・ユア・ウェイ/ビッグマウンテン

週末の懐メロ142:女ぎつね オン・ザ・ラン/バービーボーイズ

久しぶりにバービーボーイズを聴いて、

こんなにもパワフルだったっけか?と驚いた。

リリースは1987年。

バービーには他にも面白い曲がいっぱいあるが、

この曲のセクシーでスリリングなカッコよさは断トツ。

何と言ってもヴォーカル杏子が女ぎつねそのもので、

キツネサインを掲げてしなを作ったり、

スカートを翻してクルクル踊り回る姿には

完全にイカれちゃうな。

実際に売れていた若い頃の映像も見たが、

なんだかちょっとガキっぽくて、

演奏のクオリティもステージパフォーマンスも

齢を取ったこの頃(2009年らしい)のほうが

抜群にキレていて色気もたっぷりだ。

バラードっぽい曲でのデュエットはよくあるが、

ロックでこうした男女で掛け合いをする

ツインヴォーカルスタイルはかなり独特で、

他にあまり思い当たらない。

このバンドが活躍したは80年代後半から90年代初めは、

いわゆるバブルの頃で、

時代の勢いに乗ってた感じもするが、

いま聴いたほうがその真価がよりビビットに伝わってくる。

洗たく女の七夕キャンペーン

7月10日(月)15:59まで6日間無料

この機会をぜひお見逃しなく!

おりべまこと

おとなも楽しい少年少女小説 最新刊

洗たく女の空とぶサンダル

https://amazon.co.jp/dp/B0C9TXW5SF

週末の懐メロ141:20世紀少年/T.レックス

70年代グラムロックといえば、

マーク・ボラン率いるT.レックス。

1973年にリリースし、

大ヒット曲となった「20th Century Boy」は、

20世紀の終わりにそのまんま和訳「20世紀少年」という、

浦沢直樹のマンガになり、その後、映画化もされた。

何となく意味深なタイトルだが、

歌詞には大した意味がなく、

「おれ、カッコいいだろ。

おまえの男になりたいんだ」みたいな歌。

ギターのリフはいま聴いても抜群にイカしているが、

それと同時に、このタイトルのせいか、

20世紀は本当に昔ばなしになってしまった感があって、

なんだかしみじみしてしまう。

グラムロックの始祖はデビッド・ボウイだが、

ボウイは時代ごとにファンキーになったり、

プログレっぽくなったり、

ダンスミュージックっぽくなったり、

さまざまに変化して多彩な顔と音楽を創り出した。

対してT.レックスは、グラムで世を席巻し、

グラムのままで終わった。

というのもグラムロックは70年代後半には人気が下落し、

T.レックスもすっかり影が薄くなっていた。

そんな矢先の1978年、マーク・ボランが交通事故で死亡。

T.レックスはほとんどボランのバンドだったので、

そのまま消滅してしまったのだ。

それでもほんの短い間だったが、鮮烈なヒット曲を連発し、

ロック史に貴重な足跡を残したT.レックスは

2020年にロック殿堂入りを果たしている。

ちなみにマーク・ボランが死んだのは30歳になる2週間前。

60年代から70年代前半、ロックに心酔する若者たちの間では

「30過ぎは信じるな」という言葉が浸透したが、

まるでそれを体現するかのような最期。

かつて大スターだったボランは、

ほんの数年で見る影もなく、酒や麻薬のせいで

激しく劣化していたらしい。

もちろん、自殺などではなく、

再起を目指している最中の自動車事故だったのだが、

この頃のアーティストたちには

潜在意識のなかに「30歳の壁」があったのかもしれない。

それにしても50年後も

やっぱりカッコいいT.レックスのロック。

残された音源・映像のなかで

ボランは永遠の「20世紀少年」として

ギターをかき鳴らし、歌い続ける。

明日7月1日(土)

AmazonKindleより発売!

おとなも楽しい少年少女小説

洗たく女の

空とぶサンダル

おりべまこと

魔法のサンダルを履いた

はたらく女のものがたり

週末の懐メロ140:クラウドバスティング/ケイト・ブッシュ

今年、ロック殿堂入りを果たしたケイト・ブッシュ。

彼女のようなタイプの音楽は、

あまりこうした権威にウケが悪いし、

ファンも殿堂入りがどうこうなんて気にしていない。

しかし昨年(2022年)、

1985年に発表した「神秘の丘」が、

ドラマ「ストレンジャーシングス」の挿入歌に使われ、

世界中で前代未聞のリバイバル大ヒット。

ロック殿堂側もこれ以上、

彼女を無視していられなくなったというのが

正直なところなのだろう。

「クラウドバスティング」は「神秘の丘」と同じく

5枚目のアルバム「愛のかたち(Hounds of Love)」の

挿入歌。

楽曲としては言うまでもなく、

80年代のミュージックビデオとして、

さらにその後、40年弱のポップミュージック史を見ても、

最高レベルの作品である。

「クラウドバスティング」 は本屋で見かけた

ピーター・ライヒという人が書いた本

「ブック・オブ・ドリームス」に

インスパイアされて作りました。

とても変わった美しい本で、

子供のころの父親を見る視線で、

親子の特別な関係について書かれていました。

お父さんは本当にかけがえのない人だったのです。

ケイト・ブッシュがそう語るピーター・ライヒとは、

オーストリア出身で、

精神分析学の権威フロイトの弟子だった

ヴィルヘルム・ライヒの息子である。

この楽曲が描くのは、父ヴィルヘルムと息子ピーターが、

オカルティックな生命エネルギーを駆使して

「クラウドバスター」というマシンを動かす物語。

ミュージックビデオは、

レトロっぽいSF短編映画のようなつくりになっている。

ヴィルヘルムを演じるのは、ハリウッドの名優

ドナルド・サザーランド。

そして息子ピーターはケイト・ブッシュ自身。

この頃、彼女は他の楽曲では成熟した女性の魅力を放ち、

かなり色っぽかったのだが、ここでは髪を切って

一転、男の子に。

父の意志を成し遂げようとする少年に扮し、

美しい丘を駆け上がっていくシーンには